《十年轮回》 徐玲解读

《十年轮回》| 徐玲解读

关于作者

沈联涛是亚洲金融界的一位传奇人物。沈联涛是马来西亚华裔,他的父亲沈芷人是民国时期重庆的一位富商,后来移民马来西亚。沈联涛曾任马来西亚央行首席经济学家。1993~1998年,正好是亚洲金融危机前后,沈联涛任香港金融管理局副总裁,金融管理局相当于香港的中央银行,沈联涛主管香港的外汇储备。1998~2005年,沈联涛连任3届香港证监会主席。

关于本书

沈联涛在亚洲金融危机发生后10年中,不断反思危机的根源,以及留给亚洲国家的惨痛教训,最终写作成本书。目前中国面临的国际金融局势空前复杂,我们有必要重新回顾1997年亚洲金融危机的历史教训,为应对危机做准备。

核心内容

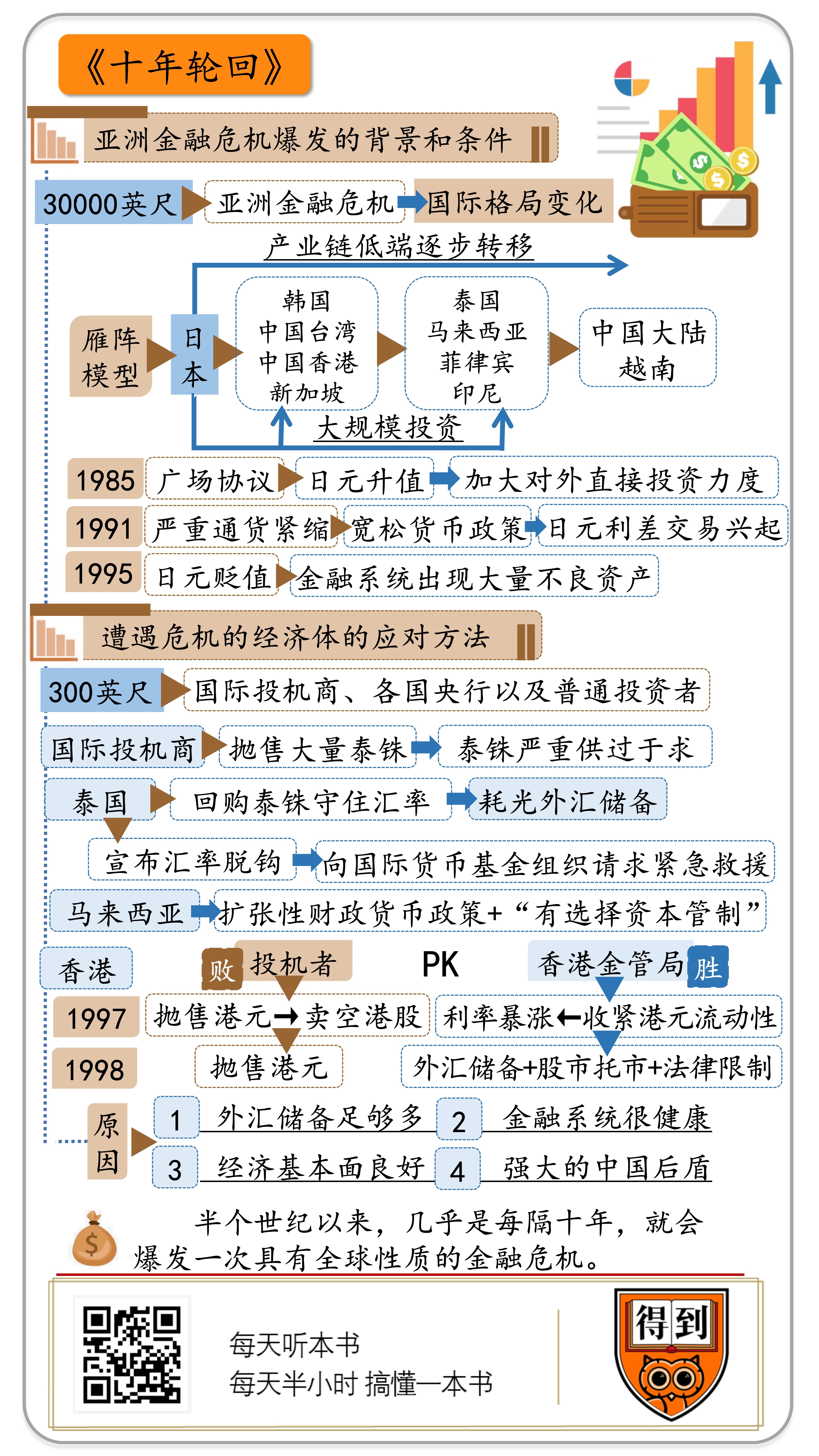

一、从宏观视角看,亚洲金融危机爆发的背景和条件是什么?

二、从微观视角看,亚洲金融危机是如何被引爆的,遭遇危机的经济体又是怎样应对的?

你好,欢迎每天听本书,我是徐玲。这期音频为你解读的是《十年轮回》。

这是一本金融史领域的经典好书,首次出版于2009年,我现在拿到的版本是2020年6月发行的第四版。这本书详细回顾了1997~1998年亚洲金融危机的全过程。在那次危机中,泰铢、马来西亚林吉特、印尼卢比等亚洲货币对美元大幅贬值,这些经济体的股市市值暴跌到只有危机前的1/10,大量金融机构和企业破产。就连韩国、新加坡、中国香港等发达经济体也遭到严重冲击。可以说,一些亚洲经济体至今还没有从那次危机中完全恢复。

为什么书名叫做“十年轮回”呢?最近半个世纪以来,几乎是每隔十年,就会爆发一次具有全球性质的金融危机。你看,从1987年的美国股灾和拉美债务危机,到1997年亚洲金融危机,再到2007年美国次贷危机,规律很明显。2017年虽然没发生什么大事,但三年后的2020年初,新冠疫情作为百年难遇的黑天鹅事件,严重冲击了全球股市。笼统来看,十年一次金融危机的规律仍然成立。

这本书的作者沈联涛是亚洲金融界的一位传奇人物。沈联涛是马来西亚华裔,他的父亲沈芷人是民国时期重庆的一位富商,后来移民马来西亚。沈联涛曾任马来西亚央行首席经济学家。1993~1998年,正好是亚洲金融危机前后,沈联涛任香港金融管理局副总裁,金融管理局相当于香港的中央银行,沈联涛主管香港的外汇储备。

亚洲金融危机期间,国际投机商大举做空泰铢,把泰国政府辛辛苦苦几十年攒下的外汇储备一卷而空。之后,国际投机商又将火力瞄准了港元。香港金融管理局顶住压力,与国际投机商进行了几次惊心动魄的肉搏战,最终成功保卫了港元的稳定。在随后的1998~2005年,沈联涛连任3届香港证监会主席。

也就是说,沈联涛是亚洲金融界高层的“局内人”和1997年亚洲金融危机的亲历者。他在危机发生后10年中,不断反思危机的根源,以及留给亚洲国家的惨痛教训。2007年,沈联涛正在把他十年来的思考写作成本书,却不想美国次贷危机突然爆发。他看到,当初靠狙击亚洲国家货币赚得盆满钵满的国际对冲基金,在次贷危机中作法自毙、损失惨重,既是历史的讽刺,也应了天道轮回。

目前,中国面临的国际金融局势空前复杂,这个时候,我们有必要重新回顾1997年亚洲金融危机的历史教训,为应对危机做准备。

下面,我们就跟随沈联涛的分析,首先从宏观视角看,亚洲金融危机爆发的背景和条件是什么?然后从微观视角看,亚洲金融危机是如何被引爆的,遭遇危机的经济体又是怎样应对的?

关于1997年亚洲金融危机爆发的根源,当时有两种截然相反的看法。以美国、欧洲和国际货币基金组织为代表的西方阵营认为,这一切都是受害国咎由自取。这些国家的经济基本面出了大问题,政府对金融风险的管理也存在明显失误。然而,很多亚洲领导人认为,罪魁祸首是以索罗斯为代表的国际投机商,他们对亚洲货币进行恶意攻击,造成了危机的爆发。时任马来西亚总理的马哈蒂尔就公开谴责索罗斯。亚洲国家还指出,当它们找国际货币基金组织寻求帮助时,国际货币基金组织给它们开出了错误的药方,造成了危机的进一步恶化。

对这两种截然不同的意见,沈联涛是如何看的呢?他认为,无论是西方的意见还是亚洲的意见,都各自说对了一部分,但都不全面。我们需要抛弃单一视角,从多个维度来分析危机的根源。站在300英尺的高度,你可以看到国际投机商、各国央行以及普通投资者在危机中是如何操作的;站在3000英尺的高度,你可以看到受冲击国家的宏观经济问题;而站在30000英尺的高度,你可以看到亚洲金融危机其实是一个更大的国际格局变化的结果。

下面,我们就上升到30000英尺的高度,看看到底发生了什么。我们先来捋一遍,在亚洲金融危机中受损的经济体,都有哪些?其中,受损最严重的有五个:泰国、马来西亚、印尼、菲律宾、韩国;除此之外,新加坡、中国香港、中国台湾也受到了比较严重的冲击。

你发现没有,这八个受损的经济体,恰好就是二战后亚洲发展最快的新兴经济体,它们被叫做“四小龙”和“四小虎”。为什么是这八个经济体发展最快呢?这就要说到二战后亚洲经济的火车头——日本。1960年代,日本在完成工业化以后,人力成本上升,需要把低端制造业转移到亚洲其他地区。

关于转移的顺序,日本经济学家设计了一个“雁阵模型”。也就是,像大雁排成V字形飞翔一样,日本就是亚洲经济的“头雁”,紧随其后的是四小龙,接着是四小虎,排在最后的是中国大陆和越南。日本按照这个顺序,把产业链的低端逐步转移出去,并开始对四小龙和四小虎进行大规模投资。

到1980年代,又发生了一件大事,加速了这个进程,这就是1985年广场协议的签订。我们知道,美国为了缓解贸易赤字,逼迫日元对美元大幅升值,在广场协议签订后不到两年半的时间里,日元兑美元从240:1变为120:1,日元升值100%。

这样剧烈的升值幅度,对日本出口企业会造成致命打击,它们该怎么办呢?于是,日本制造企业加大了产业链向四小龙和四小虎转移的速度,海外生产基地的出口不会受到日元升值的影响。特别是日本汽车厂商对泰国的巨额投资,让泰国拥有了“亚洲底特律”的美誉。而且,日元升值后,相当于国外的土地和劳动力更加便宜了,日本制造企业对外直接投资的成本也就更低了,于是进一步加大了对外直接投资的力度。在广场协议签订后的五年内,日本对亚洲的直接投资增长了将近6倍,其中绝大多数投向了四小龙和四小虎。

反过来,站在四小龙和四小虎的角度看,广场协议签订后的五年,是它们的黄金发展期。一方面,由于日元大幅升值,日本本土的出口受到打击,四小龙和四小虎抓住机会填补空缺,它们的出口出现了大幅增长。另一方面,日本对这些经济体进行了巨额投资,它们的GDP快速增长。流入的资本以长期直接投资为主,经济没有出现过热的现象。

但是,转变发生在1991年。这一年,日本资产泡沫破灭,日本出现了严重的通货紧缩。日本政府为了刺激经济,实施了超级宽松的货币政策,把利率降到0.5%的超低水平。这带来了一个重要后果,就是日元利差交易在亚洲的兴起。

以危机中最先爆雷的泰国为例。1991年时,泰国国内的利率高达10%左右,和日本0.5%的利率存在巨大的利差。这时候,你只需要从日本借入日元,兑换成泰铢存进泰国的银行,就可以坐享丰厚的利润。于是,有门道的泰国投资者和国际投机商争相进行日元利差交易。其实不止是日元,美元与泰铢之间也有不小的利差,所以美元利差交易在泰国也很活跃。

沈联涛认为,利差交易让亚洲国家的资本流入结构发生了改变,从以长期直接投资为主,变成了以短期投资为主,这是引发亚洲金融危机的重要因素。也许并不是巧合,泰国于1990年同意了国际货币基金组织的要求,放松外汇管制,这导致大量短期资本疯狂涌入,推高了泰国的股市和楼市,而资产价格的攀升进一步吸引了资本流入。1990~1995年,泰国的资本净流入增长了126%;与此对应的是,泰国的外债急剧上升,超过了1000亿美元,占泰国GDP的60%左右。

同时,由于借入了大量廉价资本,泰国的银行系统开始放松贷款条件、扩张信贷,泰国经济的泡沫越来越大,金融系统积累的风险也越来越高。更要命的是,泰国的银行是借入短期外债,兑换成泰铢在国内放长期贷款,这就形成了一种高风险的情况,叫做“双错配”,也就是期限错配和外汇错配同时存在。这时候,雷已经埋下了:一旦国际资本流动的方向发生逆转、从泰国大规模撤资,那泰国的金融系统肯定会出大问题。

逆转就发生在1995年。1995年4月,日元对美元的汇率达到80:1的峰值,之后,日元汇率便掉头一路下跌。前面说了,日元升值会推动日本加大对外投资的力度;而反过来,日元贬值会让日本从海外大幅撤资。从1995年6月到1999年,日本银行从四小龙和四小虎总共撤资2352亿美元,占这些经济体同期GDP的10%。显然,再健康的经济体也经受不住这么大规模的资本流动冲击。于是,这些经济体的泡沫开始破灭,金融系统出现大量不良资产,危机一触即发。

现在回过头来看,亚洲金融危机发生的大背景就很清楚了。日本对于四小龙和四小虎来说,可谓“成也萧何,败也萧何”。二战后,日本通过“雁阵模型”向这些经济体转移低端产业链,带动了经济的起飞;1985年广场协议之后,日元大幅升值,日本加大对这些经济体的投资力度,促成了进一步的繁荣;然而,1991年资产泡沫破灭后,日本实行的超低利率鼓励了日元利差交易,让大量热钱流入四小龙和四小虎,催生了这些经济体的资产泡沫和金融风险,为危机埋下伏笔;而到了1995年,日元汇率掉头向下,大量资本迅速撤离。这时候,引爆亚洲金融危机的火药桶已经就位,只差一根点燃的引线。

写到这里的时候,我突然明白了作者写在第一章扉页的一句话:“萧条的唯一原因就是繁荣。”

下面,我们要从30000英尺的高度速降到300英尺,从市场交易各方的角度,来看看亚洲金融危机是如何被引爆的,以及遭遇危机的经济体是怎样应对的。

亚洲金融危机之前,四小龙和四小虎的汇率制度虽然名称各不相同,但都是事实上的固定汇率,它们的货币对美元的汇率是长期稳定的。比如泰铢,从1984年起,对美元的汇率就一直保持在25:1,非常稳定。因为这些经济体的主要出口对象都是美国,保持美元汇率的稳定很重要。但是,1997年5月8日,伦敦金融市场上忽然开始谣传,泰铢对美元的汇率将出现大幅波动。一周之内,泰铢在伦敦和纽约外汇市场上被大量抛售,面临巨大的贬值压力。

这里我要先解释一下,国际投机商是怎样靠卖空一国货币来获利的。以泰铢为例。国际投机商在泰铢贬值之前,先大量借入泰铢,然后在外汇市场上抛售泰铢,换取美元。比如,借入100万元泰铢,抛售后换取4万美元。如果泰铢顶不住压力贬值了,对美元汇率从25:1变为50:1,那么这时候,投机商只需要用2万美元买入100万元泰铢还贷款,剩下2万美元刨除借入泰铢的利息之后,就是纯利。当然,如果泰铢守住了汇率没有贬值,那投机商就会损失借入泰铢的利息。实际上,到1998年1月,泰铢对美元汇率跌到了56:1,贬值一半以上,国际投机商赚得盆满钵满。

我们知道,金融投机是一场零和博弈,那么,国际投机商赚的是谁的钱呢?答案是,泰国政府的外汇储备。前面说了,泰国政府采用的是事实上的固定汇率,为了保持泰铢汇率的稳定,当外汇市场上泰铢供不应求,泰国政府就会卖出泰铢换回美元;而当外汇市场上泰铢供过于求,泰国政府就会卖出美元换回泰铢。这里所用的美元,就是泰国政府的外汇储备。实际上,国际投机商攻击泰铢的目的,就是要卷走泰国的外汇储备。

1997年5月,当国际投机商大肆卖出泰铢,造成泰铢严重供过于求,泰国政府不得不紧急动用美元储备,回购泰铢、守住汇率。当时,泰国政府保卫泰铢的决心是很大的。因为首先,泰国拥有372亿美元的外汇储备,在四小虎当中是最高的,泰国政府认为自己有胜算;同时,泰国政府临时恢复了资本管制,下令泰国金融机构不得把泰铢借给外国投机者。其他东南亚国家也和泰国政府协调行动,不再向外国投机者出借泰铢。

但是,泰国政府低估了国际投机商的贪婪和实力,他们更没有预料到的是,泰国国内企业的反应进一步恶化了势态。前面说了,泰国在经济繁荣期借入了大量外债,这些外债是以美元或者日元计价的。一旦泰铢大幅贬值,那就意味着以泰铢计算的外债大幅上升。为了对冲风险,那些借入了大量外债的泰国企业不顾一切地抛出泰铢、买进美元。他们的本意虽然不是投机而是避险,但是操作上和国际投机商是相同的,这就让外汇市场上的泰铢进一步供过于求。

泰国政府拼命进行反向操作,结果很快就耗光了外汇储备。1997年5月1日至14日的短短两周内,泰国央行的外汇储备净额减少了217亿美元,占危机前外汇储备总额的60%;到了6月30日,可用的外汇储备净额只剩下区区28亿美元,几乎等于归零,泰国政府已经打光了所有的子弹。7月2日,泰国央行不得不宣布:泰铢汇率与美元脱钩,改用浮动汇率制。消息公布当天,泰铢汇率暴跌17%;一年之内,泰铢贬值56%。

在宣布汇率脱钩的当天,泰国还向国际货币基金组织请求了紧急救援。不过,国际货币基金组织的救援可不是无条件的。为了获得援助,泰国政府必须答应一系列苛刻的条件,包括:向外国资本进一步开放金融部门、将国有企业彻底私有化、实施紧缩的财政政策,等等。事后来看,国际货币基金组织开出的紧缩药方不但没有扭转局势,反而加深了泰国的经济衰退。

更关键的是,为了获得救援,泰国政府丧失了很大一部分国内经济的主权。沈联涛说,西方人不会理解,当亚洲人把自己好不容易获得的主权再次让渡出去,他们感到多么的痛苦和羞愧。1997年12月3日,同样遭到金融危机重创的韩国,以丧失大量经济主权为代价,接受了国际货币基金组织的救援。这一天,被韩国国民称为第二个“国耻日”,第一个“国耻日”是日本占领朝鲜半岛那天。

泰铢失守之后,国际投机商马上把火力转向菲律宾比索、马来西亚林吉特和印尼卢比,用的是一模一样的操作手法。这些国家重蹈了泰国的覆辙:消耗大量外汇储备、然后不得不放弃固定汇率、接着货币大幅贬值。其中,印尼卢比对美元贬值了惊人的85%,严重的经济危机引发了大规模社会骚乱。危急之下,印尼和菲律宾接受了国际货币基金组织的救援,唯一的例外是马来西亚。

马来西亚总理马哈蒂尔宣布,拒绝国际货币基金组织的救助,马来西亚有能力自救,不愿意接受侵犯主权的附加条件。与国际货币基金组织开出的紧缩药方相反,马来西亚采用扩张性的财政政策和货币政策,刺激经济复苏。同时,马来西亚宣布实行“有选择的资本管制”,防止国际游资进一步冲击马来西亚金融市场。

消息传出后,西方国家和国际货币基金组织一致谴责马来西亚,认为实行外汇管制是开历史的倒车。但本书作者沈联涛认为这一选择无可厚非。他说:“如果一个失血的病人不能从医生那里获得血液,那他就没有权利自己缠上绷带止血吗?”事实证明,马来西亚实行的外汇管制是有效的,它成功稳住了局势,让马来西亚在四小虎中率先恢复了增长。

我们已经看到,国际投机商在与亚州各国政府的较量中,大获全胜,势如破竹。四小龙和四小虎这8个经济体,有7个出现了货币贬值,其中印尼卢比贬值85%、泰铢贬值56%、韩元贬值55%、马来西林吉特贬值48%。唯一的例外是港元。在亚洲金融危机期间,港元对美元维持住了7.8:1的汇率不变。

是国际投机商良心发现、放了香港一马?不可能。特别是,香港的金融市场高度发达,有复杂的金融衍生工具,对卖空没有限制,这更是便于国际投机者的操作。从1997年8月到1998年8月,国际投机商对港元发起了四轮大规模狙击,而香港金融管理局正面应战、力挽狂澜,成功守住了港元汇率。现在回过头来看,整个过程惊心动魄。

简单来说,国际投机商在狙击港元时,用了一种“双杀方案”:不但在外汇市场上大举卖空港元,而且在股票市场上大肆卖空港股。卖空港元,如果港元贬值,那么投机商就可以直接获利;即便港元不贬值,香港金管局为了守住汇率,必然要紧缩银根,从而导致港元利率上升,而利率的上升又会导致港股和股指期货的下跌,这样一来,投机商就可以靠提前卖空港股来获利。总之,通过同时卖空港元和港股,国际投机商就可以保证,无论发生哪种情况都能获利。

果然,1997年10月,投机者发起抛售港元的攻击。香港金管局没有直接干预外汇市场,而选择了收紧港元流动性,这导致之前大量抛出港元的机构出现了港元“钱荒”。10月23日这天,香港银行间隔夜拆借利率从9%上蹿到280%,令人瞠目结舌。港元利率暴涨,相当于增加了那些投机者借入港元的做空成本,有效遏制了投机行为。但是,利率暴涨也有严重的副作用,就是股市的应声下跌。在10月20日~28日的一周内,香港恒生指数暴跌30%。

在这一轮攻击中,香港金管局算是和投机者打了个平手:香港金管局守住了港元汇率,但没能阻止股灾的发生;国际投机商在卖空港元中亏了钱,但从卖空港股中赚了回来,他们在股票市场的获利大大超过了在外汇市场中的损失。

尝到甜头之后,1998年8月,国际投机商又一次卷土重来。这一次,他们先是在金融市场散步谣言,说港元将与美元脱钩、人民币将大幅贬值、以及香港银行面对挤兑压力等等,动摇普通投资者对港元的信心,诱发跟风抛售;然后,在8月5日、6日两天之内,国际投机商在外汇市场一共抛售400多亿港元,港元和港股承受了极限压力。

这一次,香港金管局采取了非常措施,不再单靠提升利率这一招来应对,而是多管齐下:首先,香港金管局动用外汇储备,把投机商抛售的400多亿港元全部买进;第二,香港金管局动用150亿美元的外汇储备,进入股票市场托市,购买了恒生指数中33种成分股;第三,香港政府出台了法律法规,对卖空操作进行了数量限制、提高期货指数押金要求等等,拉升投机者的成本。

事后回想,香港金管局的这一系列操作,是一招险棋。这招险棋能否成功,很大程度上取决于香港的普通投资者对香港政府的能力是否有信心。如果普通投资者认为香港政府的实力不足以和国际投机者抗衡,他们就会恐慌性地抛售手中的港股和港元,甚至把港元存款兑换成美元。这时候,香港金管局无论有多少外汇储备都会被耗光,港元和港股将双双失守。

幸运的是,香港政府的托市奏效了,恒生指数在8月13日触底后开始反弹,逐步稳定下来;港元的固定汇率坚如磐石。至此,国际投机者看到翻盘无望,以亏损十几亿港元的代价离场。

你肯定会问,为什么香港政府能够成功抵挡住国际投机者的攻击,而泰国、马来西亚等国却做不到呢?主要原因有三点。第一,危机前,香港的外汇储备足够多,有将近1000亿美元,仅次于日本和中国大陆,排世界第三,也就是说香港政府有足够的子弹。第二,香港的金融系统很健康,能够承受得起高利率的冲击。相比而言,泰国的金融体系存在严重的不良债权,泰国央行不敢大幅提高泰铢利率来惩罚投机者,因为利率提升会让大批负债严重的金融机构和企业破产。第三,香港经济的基本面没有问题,既没有财政赤字,也没有外债。只要香港政府能稳住公众的信心,胜算还是很大的。当然,更重要的是,公众明白,香港政府背后还有正在崛起的中国作为强大后盾。

沈联涛在书中特别提到,亚洲金融危机期间,中国政府果断宣布,维持人民币币值稳定,在全球树立起一个负责任的大国形象。当时,四小龙、四小虎还有日本的货币都在贬值,人民币不贬值,就意味着中国的出口条件会大大恶化,做出这个决定是要付出代价的。但是反过来,人民币不贬值的承诺,倒逼中国进行结构调整、税制改革、对国企和金融系统进行重组。结果,中国不靠汇率贬值、而靠提高生产率和产业升级,维持住了出口竞争力。

最后,亚洲金融危机还给我们留下了一个问题。在1997年,中国大陆的金融体系也同样脆弱,资本市场极不发达、不良债权居高不下。为什么中国没有受到危机的冲击?对此,国内学界的基本共识是,最为关键的一道防火墙,就是中国实行的资本管制。国际投机商想要做空一国货币,必须首先能够大规模借入这个国家的货币。人民币不能自由兑换,中国资本市场也没有对外资完全开放,意味着国际投机商没有渠道大规模借入人民币,也就不可能做空人民币。

我国著名金融学家余永定教授也认同上述观点,他说,亚洲金融危机让他深刻地意识到,“资本管制是中国金融稳定的最后一道防线。这道防线守住了,中国绝对不会出事;这道防线守不住,我们就有可能出事。资本管制的彻底放弃,即人民币的完全自由兑换,应该是我们所有市场化改革的最后一步,在其他改革未完成之前绝对不能做。当我们迈出这一步时,意味着我们的市场化改革已经基本完成。”

撰稿、讲述:徐玲脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.日本对于四小龙和四小虎来说,可谓“成也萧何,败也萧何”。

2.资本管制是中国金融稳定的最后一道防线。资本管制的彻底放弃,即人民币的完全自由兑换,应该是我们所有市场化改革的最后一步。