《克鲁格曼的经济学讲义》 钱言解读

《克鲁格曼的经济学讲义》|钱言解读

关于作者

保罗·克鲁格曼,2008年诺贝尔经济学奖得主,曾任普林斯顿大学经济系教授,现任纽约市立大学经济系教授,是新兴凯恩斯主义经济学派代表,也是《纽约时报》专栏作家,曾出版《萧条经济学的回归》《兜售繁荣》《流行的国际主义》等畅销著作。

关于本书

这是克鲁格曼在《纽约时报》专栏文章的最新结集,涉及美国社会经济很多问题,包括对美国经济政策的鲜明褒贬,不过其中最重要的是他对经济危机的看法,不仅在书中占了最大的篇幅,也是读者了解经济学理论的绝好样本。

核心内容

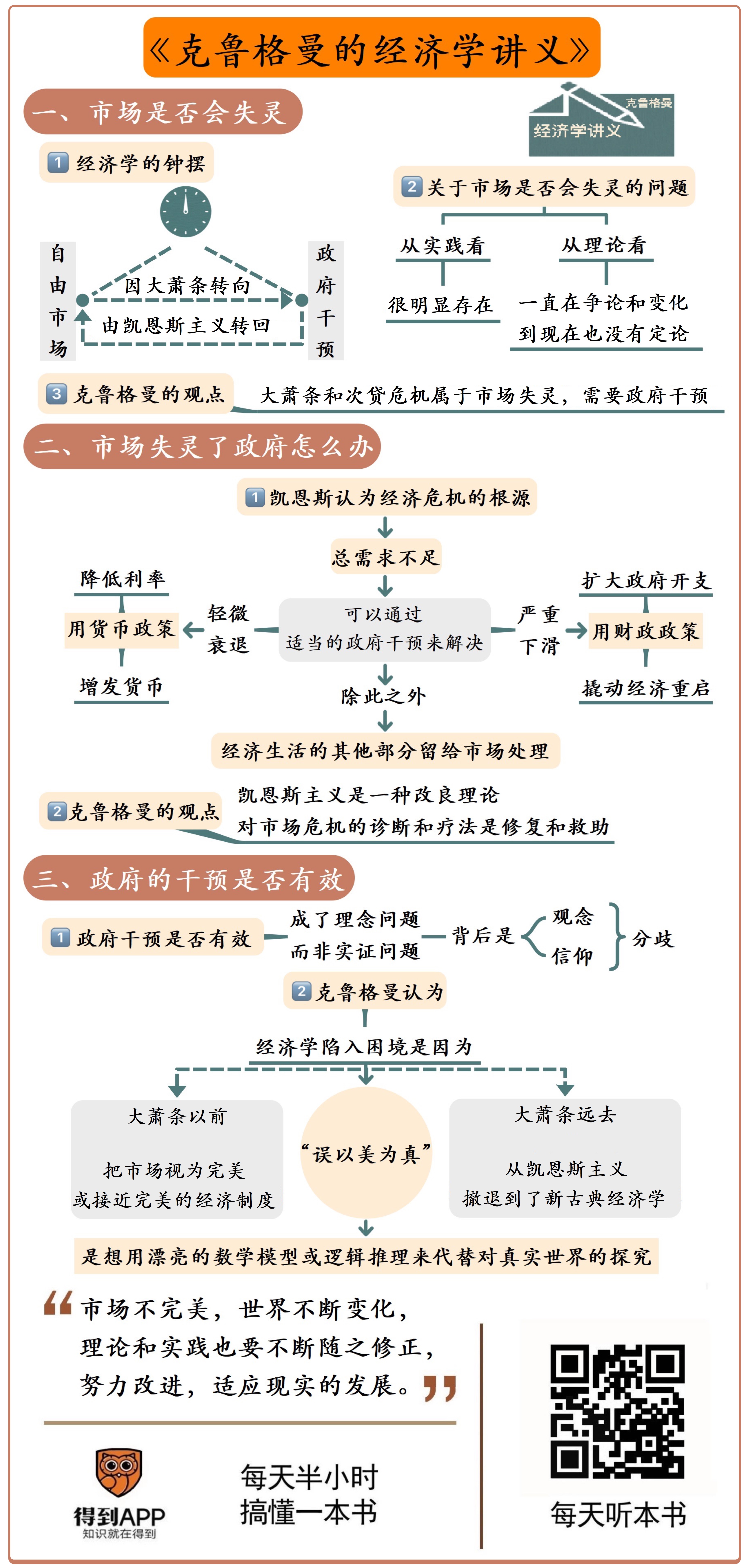

第一、市场是否会失灵;

第二、市场失灵了政府怎么办;

第三、政府的干预是否有效。

你好,欢迎每天听本书,今天为你解读的书叫《克鲁格曼的经济学讲义》。

这本书回答了一个重要而又尴尬的问题:经济学究竟靠不靠谱,管不管用?就像2008年金融危机以后,英国女王问了一个著名的问题,为什么全世界有这么多经济学家,却没有人预测到这么严重的危机。这本书可以看作是对这个问题的回应。

这是一本适合“高级外行”的参考读物,如果把经济学研究看作一趟艰难的跋山涉水的话,它就像一架视野开阔的直升机,能带你快速领略经济学的核心与前沿的风景,不管你对经济学有多少了解,都非常值得去体验,从中获得启示。

这本书的作者克鲁格曼,是经济学界大名鼎鼎的人物,身上有三个醒目标签。第一、2008年诺贝尔经济学奖得主,第二、美国著名的公共知识分子,第三、被誉为凯恩斯之后文笔最好的经济学家。

再说这本书的内容,它是克鲁格曼在《纽约时报》专栏文章的结集,涉及美国社会经济很多问题,这是他以经济学家的身份,作为公共知识分子写出的作品,因此这些文章有强烈的政治倾向和辩论色彩。

不过这些文章背后,都有一个经济学的主题——市场和政府的有效性,也就是市场会不会失灵、政府是不是有效。这问题很重要,因为现实中大多数经济现象或政策都是围绕它产生的,比如政府为什么要限制炒房、国家为什么收遗产税等等,它是经济学的核心。而克鲁格曼的观点也很明确:市场通常是有效的,但有时会失灵,政府的干预能改善社会福利。其中最重要的是他对经济危机的看法,不仅在书中占了最大的篇幅,也是读者了解经济学理论的绝好样本。

按克鲁格曼的观点,上世纪30年代发生的大萧条,是市场失灵的标志性事件,不仅因为它导致了巨大的损失,更因为它催生了新的经济理论,足以扭转人们对市场和政府的看法,应该能够防范类似事件发生。但可惜并没有,2008年发生的金融危机很大程度上是大萧条的重演,结果不仅世界毫无准备,经济学家们也显得仓惶失措,这是为什么呢?

照克鲁格曼的看法,这是一个经济学理论开倒车的故事,在大萧条之后的半个多世纪里,当初脱胎于历史教训的理论受到了挑战、被解构,而那些空想和教条的市场理论却日益流行,很多地方甚至淡忘了历史的教训,以至于金融危机爆发时,人们难以置信,而经济学家对于如何应对危机依然存在严重分歧。

但恰恰是这些分歧,能让我们判断经济学靠不靠谱,管不管用。因为按克鲁格曼的标准,有两种经济学理论:那些迷信市场完美、拒绝接受事实检验的经济学是靠不住的,而那些承认市场有缺陷,愿意实事求是、与时俱进的经济学是管用的。这个答案虽然抽象,但对知识拓展来说至关重要。就像英国女王问,为什么经济学家没能预测2008年金融危机,它并没有一个简单的答案,只是促使经济学家去思考经济学的局限和未来。

接下来,我就围绕市场和政府的有效性,由三个问题出发,第一、市场是否会失灵,第二、市场失灵了政府怎么办,第三、政府的干预是否有效,来为你解读这本《克鲁格曼的经济学讲义》,并向你讲述经济学发展中对这些问题的分歧,最后再为你总结阅读这本书给我们带来的启示。

首先来看市场失灵,它的意思是说,光靠市场交易我们不能获得满意的社会结果,要有政府干预才能纠正过来,比如交通拥堵、环境污染、假冒伪劣等等,都是典型的市场失灵,但是如果你想了解经济学的发展,最应该知道的市场失灵是大萧条。

大萧条是上世纪三十年代席卷西方的一次深度经济危机,它持续了大约十年,造成了空前的损失。以美国为例,当时有3万多家企业倒闭,近1万家银行破产,工业产值下降了46%,失业率达到25%,经济损失相当于美国在二战中的全部战争开销。

它对世界的影响不仅是经济损失,还涉及社会制度,因为传统经济理论无法解释这次前所未有的危机,很多知识分子把它看作资本主义灭亡的迹象,世界的政治氛围发生剧变,许多国家转向大政府主义,希特勒也趁机上了台。

这时候出现了一位经济学家叫凯恩斯,对大萧条提出新的理论,他说这场危机的原因是技术性的,就像汽车有一点故障,但并不是引擎坏了,只需要作一些技术性的修补就能解决。在市场失灵的情况下,某种程度上可以接受政府干预。

在此之前,经济学的主流叫“新古典经济学”,它跟古典经济学一样,核心都是相信市场,虽然也承认市场偶尔失灵,但那是局部和暂时的,不需要政府干预,通过价格调节就能自我修复。而大萧条的出现打破了这种信念,这次危机涉及的范围之广、时间之长、损失之大,已经不能用暂时和局部来形容。

凯恩斯对大萧条提出新的解释,并主张政府干预,一开始经济学界并不接受,但是随着时间推移,他的理论得到越来越多的验证,被越来越多学者的认可,被编入了新的经济学教科书,甚至成了政府管理经济的指导思想,被称为“凯恩斯主义”,他也成了划时代的伟大经济学家。

不过我要提醒你,这只是故事的一个版本,也是克鲁格曼认同的版本。

实际上,并非所有人都承认大萧条是市场失灵,也不是所有人都同意凯恩斯的观点,相反,有些人认为凯恩斯主张政府干预经济,会成为破坏自由市场的隐患,所以20世纪四五十年代,有人想阻止大学里传授凯恩斯主义经济学,对它的争论也一直没有停止。

后来凯恩斯主义成为主流,风光了很长时间,然后遭到挑战和解构。用克鲁格曼的话说,经济学的发展上演了从凯恩斯主义撤退、回归新古典经济学的故事。故事的过程后面细说,但显而易见的是,经济学的钟摆由于大萧条转向政府干预,又在对凯恩斯主义的挑战中转回了自由市场。

特别是在金融领域,对于市场是否失灵的判断,发生了根本性的逆转。

根据凯恩斯的观点,金融是个极不稳定的领域。他把买股票比喻成选美比赛,参赛者要从一堆照片中挑出几张最漂亮的面孔,谁的选择最接近总体平均偏好谁就赢,因此大家不会去选自己认为最漂亮的面孔,而是去猜别人认为最漂亮的面孔。这样一来,金融市场就成了靠猜别人喜好决定输赢的地方,几乎就是赌场。

但与此相反的是,自从上世纪七十年代以来,金融界兴起了“有效市场”理论,意思是说,金融市场对资产的定价总是能真实反映各种信息,比如给定某个公司的盈利水平、商业前景等等信息,这个理论认为,股票价格总能准确地反映这个公司的价值。

打个比方,突然有一天苹果公司的股票大跌了,或者茅台公司的股票暴涨了,你不用担心谁在背后捣鬼或刷单,其中必有合理的原因。甚至有金融学家提出,由于市场总是能正确地定价,那么企业领导人最重要的任务,就是让自己公司的股票价值最大化,这不仅是为了他们自己,也有利于整个社会。

在这种理论的导向下,金融监管就变成了多余,担心金融泡沫就像杞人忧天。在美国次贷危机爆发前,克鲁格曼等经济学家对房地产泡沫提出担忧,但监管机构并不重视,当时的美联储主席不愿限制次级贷款的增长,也不认为有房地产泡沫。可以说,对有效金融市场的迷信,让众多专家对历史上最大的资产泡沫熟视无睹,对即将到来的危机毫无预判。

所以等到2008年次贷危机爆发时,很多经济学家和金融专家都震惊了,他们的理论突然毫无征兆地被打破了,只能眼睁睁看着市场走向崩溃,并引发严重后果,美国有13万亿美元的家庭财富蒸发,社会失去600多万个工作机会,全球遭遇了大萧条以来最严重的衰退,经济学家又面临着挽救市场的任务。

说到这儿我们可以总结一下,关于市场是否会失灵的问题,要分两方面看,从实践看似乎很明显,但从理论来看它是个争论和变化的过程,直到现在也没有定论。2013年,诺贝尔经济学奖同时颁给了创立“有效市场”理论,和反对“有效市场”理论、致力于研究泡沫的经济学家,表明这场争论还远远没有结束。

但是按克鲁格曼的观点,像大萧条和次贷危机这样的事件属于市场失灵,需要政府干预,那么接下来的问题就是,政府该怎么办呢?

我们还是把目光转向大萧条。当时最可怕的是失业,美国有1400万失业者出没在街头或救济所,乞求能找一份工作。许多家庭缺衣少食、消费匮乏,工厂商品滞销、大量倒闭,牛奶被倒进大海、牲口被杀掉掩埋,经济陷入了瘫痪。

经济学家想不通是什么问题,更无法给出解决方案,因为按传统经济理论,价格是资源配置的信号,如果商品滞销,通过降价就能卖出去,如果有大量失业,工资就会降低,工厂就会增加雇佣、扩大生产,高失业和低投资不可能长期共存。

但事实就在眼前,看似不可能发生的现象发生了,该怎么解释呢?当时凯恩斯提出了一个开创性的理论,叫总需求不足。为了解释这个理论,克鲁格曼在书中讲了一个故事,我把它的美国背景换成中国语境,来向你介绍。

假设你是一位幼儿的家长,在小区里参加了一个保姆合作社,跟其他几十位家长达成协议,在有人需要出差或休假的时候,把自己的小孩托付给其他人照看,并且为了公平和便利,你们印制了一堆保姆票证,每家发20张,用来交换彼此的保姆服务。

通常这个设计没有问题,大家互助互利,彼此合作。但是到某个时候,比如十一长假之前,每个人都想积攒票证为十一外出度假做准备,问题就来了。你们都想囤积票证,因此尽量不外出,坐等别人购买你的保姆服务,结果是,当每个人都有这种倾向的时候,工作机会就越来越少,到最后消失了。

你看,这就叫总需求不足,你们的合作陷入停顿,不是因为服务质量不行或供应能力不足,而是缺少有效的需求,大家都想增加储蓄、减少消费,所以抑制了生产,减少了就业。大萧条也是类似的道理,经济不景气时大家不敢花钱,导致商品卖不出去、厂商解雇工人,失业率上升,人们更不敢花钱,陷入了恶性循环。

怎么办呢?对保姆合作社来说,最简单的办法是发更多的票证,让大家不用囤积票证,随便外出,这样保姆工作就会多起来,导致更多的人愿意外出,使你们的合作社恢复正常。大萧条也是同样的道理,你必须向经济中注入更多的货币,才能刺激总需求,重启经济。

所以凯恩斯认为,用技术手段就能对付经济危机,包括两套修复工具:货币政策与财政政策。

用保姆合作社的情景来说,假设你最近必须频繁出差,手里的票证不够用,就向管理层建议说,设立一个票证调剂中心,大家需要的时候可以向它借票证,归还的时候付一点利息,这样虽然多了一点代价,但可以满足大家的灵活需要,因此得到了采纳。

在这个新的设计下,大家可以随时借债,不用积蓄太多票证。而管理层也发现了一个管理组织的新办法,如果某个时期大家都想待在家里,缺少彼此照顾孩子的机会,就降低借票证的利息,鼓励大家外出。相反,如果在某个时期大家都想外出,很难找到保姆,就可以提高利息,减少大家外出。

你看,这就像在现实中有个中央银行,可以通过降低利率来刺激经济,通过提高利率使经济降温,这就是货币政策的第一步。

货币政策的第二步,是直接增加货币,比如中央银行在市场上买入政府债券,就相当于向经济注入了货币,增加人们的购买力,直接刺激总需求。但即便有了这两步,经济危机也不一定能解决,因为货币政策可能遭遇一个黑洞,叫流动性陷阱。

什么意思呢?就是当中央银行为了刺激经济,将利率降得很低、甚至接近于零的时候, 货币增加会遇到一个横断区,在这个区间人们只想持有现金,不愿将它用于投资和贷款,央行增加的货币都会留在企业或个人手中,无法刺激总需求。

到了这一步,货币政策就失效了,只能转向财政政策,也就是政府直接花钱,增加居民收入,撬动企业投资。比如政府花1个亿搞基建,有的钱买水泥、有的钱发工资、有的变成企业的利润,不管怎么样,拿到钱的企业和个人,至少会把一部分钱花出去,变成另一些人的收入,这些人再把钱花出去,不断延伸,最后会产生好几倍的市场购买力。

所以政府如何花钱并不重要,重要的是它有启动市场的杠杆,就算雇一批人挖沟、再雇一批人填沟,看似是浪费,但能防止工人失业,避免社会生产力闲置,还是合算的。这不是开玩笑,后面你会看到事实。那么政府的钱从哪儿来呢,可能是印钞,也可能是赤字,但不用担心,因为流动性陷阱区间的存在,这些来源各异的钱会被企业和个人吸纳,因此不会抬高利率,也不会造成通货膨胀,而是能增加就业和产出,达到经济复苏。

说到这儿我们总结一下,对凯恩斯来说,经济危机的根源是总需求不足,可以通过适当的政府干预来解决。轻微的衰退用货币政策,也就是降低利率、增发货币;严重的下滑用财政政策,也就是扩大政府开支,撬动经济重启。除此之外,经济生活的其他大部分都可以留给市场来处理。

所以,凯恩斯主义是一种改良理论,它对市场制度下的经济危机的诊断和疗法,是要修复它而不是推翻它,是要救助它而不是放弃它。那么接下来的问题就是,这些针对经济危机的救助措施管用吗?

这个问题可以从大萧条的结束说起,你可能想不到,大萧条结束靠的不是政府调控,也不是工程建设,而是由于战争的爆发。

按凯恩斯的观点,医治大萧条需要政府大量地开支,为了增加就业就得忍受财政赤字。虽然1933年美国开启了罗斯福新政,在全国修建工程,但支出力度不够大,并没有解决失业。直到1941年珍珠港事件爆发后,政府为了扩充军备大量支出,1943年赤字达到了GDP的30%,才真正实现经济复苏。这恰恰验证了凯恩斯的观点,不管政府用什么方式花钱,只要支出力度够大,就能帮助经济走出萧条。

同样在2008年金融危机后,克鲁格曼认为,很多国家的经济政策表明,大规模财政赤字没有推动利率上涨,货币增加没有带来通货膨胀,而某些国家试图通过削减支出、平衡预算的做法,反而使经济滑坡更严重,这是对凯恩斯主义的再次验证。

因此在美国总统奥巴马上台后,克鲁格曼就支持他推出的经济刺激计划,并呼吁加大力度,提议把7800亿美元的刺激计划增加到2万亿美元,虽然由于政治因素没能实现,他后来也盛赞奥巴马的政策说,“它帮助美国经济止住了下滑,创造和挽救了数以百万计的工作岗位,并留下了重要的公共和私人投资遗产。”

但这里必须再次提醒,这是克鲁格曼的观点,从其他人的视角看大萧条和金融危机,可能是完全不同的景象。

比如对大萧条的解释,有一种极端理论认为,那不但不是市场失灵,反而是政府干预造成的,当然相信这一理论的人很少,所以在和凯恩斯的争论中败下阵来。不过即便在凯恩斯主义走进教科书成为主流之后,也遭到了一系列的挑战。

第一波挑战来自60年代的货币主义理论,它认为如果美联储做得够好,大萧条本可以不发生,因为只要把货币供应保持在一定增速上,就能避免经济严重下滑,而如果在正常情况下使用经济刺激政策,将导致通货膨胀和高失业率同时到来,这个预测被70年代发生的“滞胀”所证实,大大提升了反对凯恩斯主义经济学家的声望。

第二波挑战来自70年代的理性预期学派,它在反对凯恩斯的观点上更进了一步,说经济刺激政策不仅长期无效,短期内也不能促进就业,因为人是会理性预期的,当人们预期政府的刺激政策会带来通胀的时候,就会主动提高工资和商品价格,使促进就业的政策失去作用,因此它反对政府对经济的任何干预。

第三波挑战是80年代诞生的真实商业周期理论,这个理论更玄乎,它把“大萧条不好”的观点也抛弃了,认为商业周期反映的是技术进步的波动,但由于工人的理性反应被放大了,当环境有利的时候工人会自愿增加工作量,当环境不利的时候则相反,因此失业是工人支配自己时间的有意识的决策。

这样看,大萧条就成了大休假,听起来很荒谬,但这种理论的数学模型做得很好,还会利用复杂的统计技术模拟真实数据,在学术界产生影响,并获得了2004年的诺贝尔经济学奖。到这里,对凯恩斯主义的解构达到了顶峰,而经济学的发展也完成了从凯恩斯主义撤退、回归新古典经济学的故事。

说到这儿插一句“冷知识”,在美国,反对凯恩斯主义的经济学家主要集中在内陆淡水湖周边的大学,所以叫淡水派经济学家,而支持凯恩斯主义的经济学家主要来自两岸沿海地区的大学,所以叫咸水派经济学家。克鲁格曼认为,淡水派经济学家是追求精致完美的纯理论派,而他自己所属的咸水派经济学家则是关心现实,致力于解决问题的实用主义者。2008年金融危机爆发后,两派经济学家的争论非常激烈。

比如淡水派经济学家的重要人物,芝加哥大学的卢卡斯教授说,奥巴马的经济刺激计划是“次品经济学”的产物,他的同事约翰·科克伦也说,这些计划的理论基础都是虚无缥缈的。而另一方面,伯克利加州大学的一位学者回应说,芝加哥学派的理论已经走向崩溃,克鲁格曼更是火力全开,说芝加哥大学经济学家的评论是宏观经济学“黑暗时代”的产物,他们是在重复1930年之前的谬误,还以为自己在谈什么新鲜而又深刻的东西。

除了这样的口水战,更有意思的是对政策结果的评价。奥巴马第一任总统任期过后,淡水派经济学家认为他的经济刺激计划失败了,因为在计划实施以后,美国经济复苏不理想。而克鲁克曼却认为,这是美国还在消化大规模房地产泡沫的残余影响,奥巴马刺激计划的规模太小,实施时间太短,不足以克服如此严重的后果。他在2009年就警告说,经济复苏计划的规模太小,很可能成事不足,而变成反对经济刺激政策的依据,结果不幸言中。

说到这儿你会发现,关于政府干预是否有效,变成了理念问题,而不是实证问题。因为不管是大萧条还是金融危机,对相同的事实,经济学家会给出不同的解释和结论,这背后是观念甚至是信仰的分歧。于是人们看到,经济学这门学科,被誉为社会科学的皇冠,似乎光鲜亮丽、劲头十足,但充满争议和矛盾,让人无法信赖。那么经济学为什么会陷入这样的困境,它的未来又会怎么样呢?

克鲁格曼认为,经济学误入歧途,是因为“误以美为真”,也就是想用漂亮的数学模型或逻辑推理来代替对真实世界的探究。在大萧条以前,经济学家把市场视为完美或接近完美的经济机制,这种观念在大规模失业面前说不过去,于是有了凯恩斯主义经济学。可是随着大萧条的记忆逐渐淡去,经济学家又陷入了对完美模型的痴迷。

就拿淡水派经济学家来说,他们先入为主地认为,市场一定有效,所以不相信前面提到的保姆合作社的案例中,对于“有效需求不足”这种概念的解释。

在他们看来,普遍的需求不足不可能发生,因为价格的变动总会使供需达到平衡,假如人们需要更多的保姆票证,这些票证的价格就会上涨,比如从每张兑换半小时服务提高到每张兑换40分钟,或者说,提供一个小时的保姆服务所需要的票证会从两张减少到1.5张。这样一来,因为流通的票证的购买力提高,人们会感到没必要囤积更多票证,因此也不会有经济衰退。

可是在现实中,人们看到的经济衰退不就是没有足够的需求来让所有愿意工作的人得到就业机会吗?淡水派经济学家会说,表面看到的现象可能有欺骗性。在他们看来,精巧的经济学已证明需求的全面萎缩不可能发生,也就意味着实际上并没有发生。甚至因为他们一开始就假定了人是完全理性的,市场是完全有效的,所以得出“失业都是自愿、衰退有益经济”的结论,这是不是很荒诞呢?

经济学要想走出困境,必须接受现实的图景:市场经济有许多优点,但也充斥着缺陷和摩擦。为此经济学家要做很多努力。首先要认识到,金融市场不是完美的,它有很多集体非理性产生的错觉;其次要承认,凯恩斯主义仍然是我们理解衰退和萧条的最好理论框架;再次必须努力,把金融市场的现实问题纳入宏观经济学的研究模型之中。当然,要让这些努力得出有用的结果,经济学家还有很长的路要走。

最后,再看这本书给我们的启示。它除了展现经济学家的不同观点,帮助我们更好地理解市场和政府的角色和作用之外,更重要的是在知识方法上对我们的提醒。对经济学家和政治家来说,应该知道市场是不完美的,世界是不断变化的,理论和实践也要不断随之修正,努力改进,适应现实的发展。而对普通人来说,要记住像“实事求是”这样的道理,听多了就会变成正确的废话,它会像白开水一样让我们感到平淡无味,却又是生活中不可缺少的进步指南。

好,以上就是这本书的解读,你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图,还可以点击红包分享按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书!

撰稿:钱言脑图:摩西脑图工作室转述:徐惟杰

划重点

-

上世纪30年代发生的大萧条,是市场失灵的标志性事件,不仅因为它导致了巨大损失,更因为它催生了凯恩斯主义经济学,足以扭转人们对市场和政府的看法。

-

凯恩斯认为,经济危机可以通过政府干预来解决,轻微的衰退用货币政策,也就是降低利率、增发货币;严重的下滑用财政政策,也就是扩大政府开支,撬动经济重启。