《仿制药的真相》 杨蕾解读

《仿制药的真相》| 杨蕾解读

关于作者

凯瑟琳·埃班,是美国资深调查记者,她调查了仿制药产业链十年,采访了举报人、调查员、医务人员,梳理了美国FDA数千页机密文件中的海量信息。

关于本书

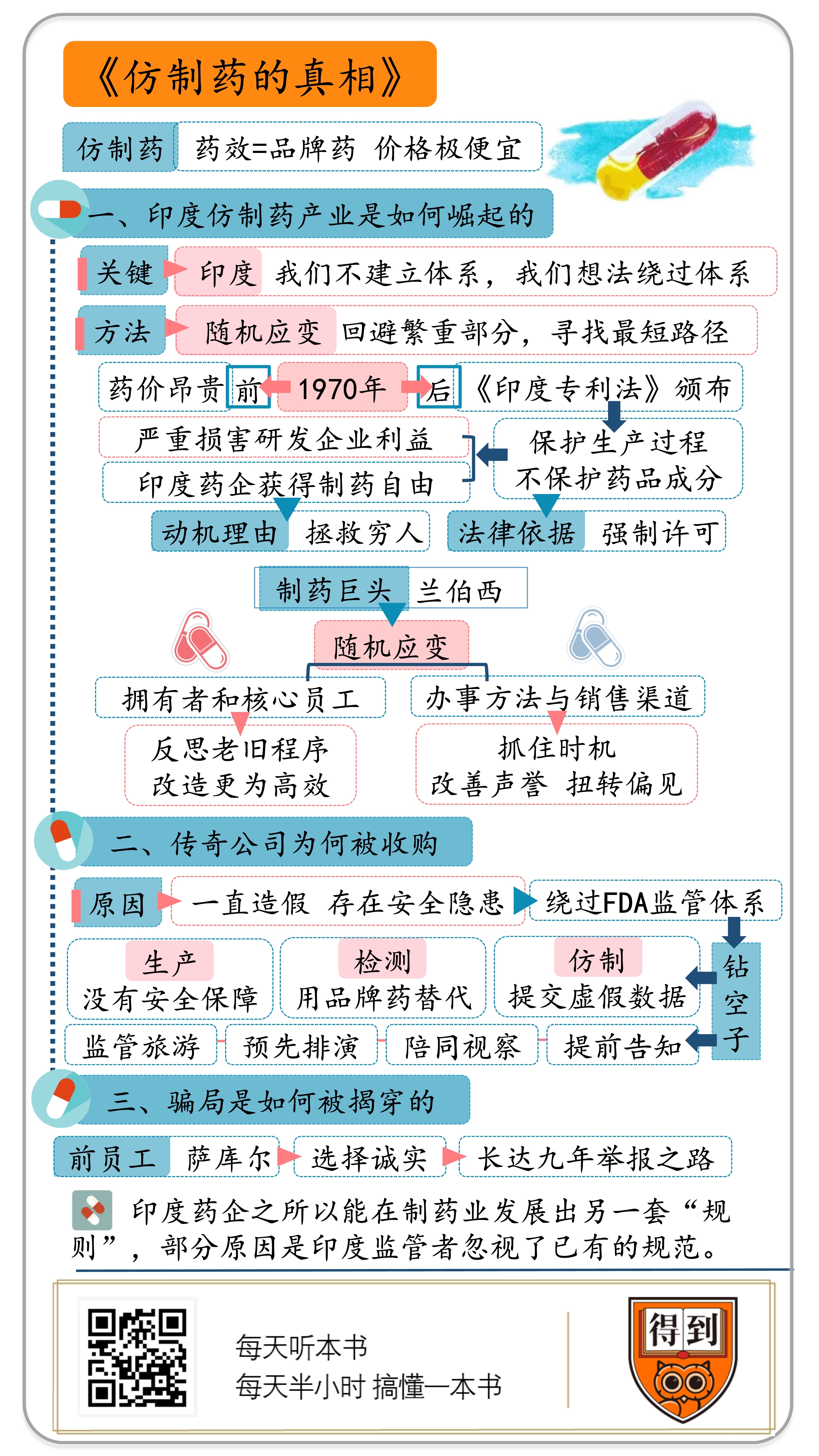

仿制药的药效和品牌药一样,价格却便宜很多。这本书主要探讨,印度仿制药行业高品质低成本模式的背后,究竟藏着一个什么样的世界。

核心内容

一、为什么印度能成为仿制药行业发展的主要推手? 二、印度仿制药产业是如何崛起的? 三、印度仿制药企业中的传奇是如何陨落的?

你好,欢迎每天听本书。我是杨蕾。今天为你解读的是《仿制药的真相》。

我们经常会听到一句话,“便宜没好货”。但是在医药领域,竟然真的“便宜有好货”,这个“好货”就是仿制药,它的药效跟制药巨头研发的品牌药一样,价格却便宜很多。一家药企研发出了新药,大概有20年的专利保护期,期限一过,别的药厂可以合法仿制,药价就会断崖式下跌。

仿制药非常受欢迎。拿美国来说,2017年,仿制药占到美国处方药市场份额的9成。不仅是美国,仿制药产业在全世界都欣欣向荣。你猜猜看,哪个国家是促进这个行业发展的主要推手?是美国吗?它可是全球最大的仿制药消费国。不对。那是日本、德国吗?这里有很多技术领先的制药巨头。也不对。

如果你看过电影《我不是药神》,肯定能猜出来。没错,被称为“世界药房”的印度就是仿制药行业的主要推手。拿抗癌药物来说,现在几乎所有主流抗癌药,在印度都有仿制药。早在1970年,印度本土的仿制药行业就开始迅猛发展,此后,他们逐步把产品卖到了非洲、拉丁美洲、北美和欧洲等地区。到2012年,印度已经是世界药物出口领域的巨头了。

为什么是印度,而不是医药业更先进的发达国家推动仿制药行业发展?今天这本《仿制药的真相》能够回答这个问题。这本书的作者叫凯瑟琳·埃班,是美国资深的调查记者。为了调查仿制药产业,她进行了一场长达十年的深度调查,走访了四个大洲,查阅海量资料,才写成了这本书。

我们先来看看,印度仿制药产业是如何崛起的。作者认为,这与当地的一句谚语有关,“我们不建立体系,我们想办法绕过体系。”

如果你了解印度,听到这句话可能会会心一笑。在印度,大部分正规体系都是无效的,就连买电影票可能都得去黑市。在这里遵纪守法的后果是费力不讨好,所以,当地人有一套叫作“随机应变”的办事方法,就是说,遇到事情时,回避繁重的部分,寻找完成这件事的最短路径。

还记得《我不是药神》里的抗癌神药“格列宁”吗?一瓶“格列宁”的品牌药得花几万元,而一瓶药效相同的印度仿制药,价格只需要几千元。为了买到便宜的“格列宁”,电影主人公冒险去印度仿制药厂走私。

“格列宁”是瑞士诺华公司生产的药物格列卫的化名。这款药并不是个例。在很长一段时间里,一些抗癌药物的仿制药只有印度有,全世界其他地方都没有,这是为什么?这就要说到印度“随机应变”的专利政策了。他们的药品专利保护非常宽松,会鼓励印度药企研发、出口仿制药。

1970年之前,印度的药品价格其实一点也不便宜,一度比欧洲还要贵,这里的穷人无法获得跟富人一样的治疗机会。重要的转折点出现在1970年,这一年,印度通过了新的《印度专利法》,只保护药品的生产过程,不保护药品成分。也就是说,只要更改了配方步骤,印度的药企就可以仿制任何国家的任意一种药品。

这部专利法让大量穷人受益,同时也让印度药企获得了制药自由,本土仿制药公司开始涌现。哪款药效果好、穷人负担不起,印度仿制药公司就复制哪个。

当然,这也引发了跨国药企的强烈抗议,很多药企直接退出了印度市场。其实换位思考一下,这部专利法严重损害了那些研发新药的企业的利益,他们研发一款新药往往要花十几年时间,耗资十几亿美元,经历数次失败,结果还没卖几年,就被廉价的印度仿制药抢走了市场。但这些损失都是利益层面的考量,印度推出这部专利法,理由非常高尚:这些药实在太好了,穷人买不起。这一切是为了拯救穷人。

动机高尚就可以推行霸道的法律吗?其实,印度政府这是搬出了药品专利法中的“强制许可”。这个条例的初衷是,当大规模传染性疾病暴发时,贫穷国家能通过进口便宜的药来保护民众,遏制病情。这些国家通常没有能力自己生产,就算有能力也很弱,还是得靠进口。比如,一些非洲国家是艾滋病的核心灾区,这里的抗艾滋病药物就是“强制许可”的产物,价格非常便宜,大多数人都能用得起。这些药物中有很多都是印度仿制药公司生产的。

那些被强行仿制的药企难道不会反抗吗?没法抗争。比如,诺华公司,因为格列卫这款药的专利跟印度政府打了十几年官司,最后被印度政府判决输了官司。围绕印度这部专利法的争议有很多,今天就不详细说了。总之,它开启了印度制药业的黄金时代,让本土药企一跃成为仿制药领域的能工巧匠。

今天这本书里就介绍了一家印度本土制药巨头兰伯西。我们能够从这家公司的经历,更好地了解印度人是怎么通过最短路径解决问题的。

兰伯西在印度曾经是传奇一样的存在,就是因为它,外界才开始对印度企业的实力刮目相看。但早期的兰伯西其实没有能力自己生产产品,只会从别的地方买来原料,再制成药片和胶囊。完全没有药物研发基础的兰伯西,后来能够变成仿制药巨头,靠的就是,“我们不建立体系,我们想办法绕过体系”这句谚语,以及“随机应变”的办事方法。

首先,在人的层面,兰伯西的拥有者和核心员工,都很擅长“随机应变”。

1961年,巴伊·辛格成立了兰伯西。怎么在印度体制下获得商业成功,他了如指掌。比如,他成功地把政府部长和银行高管变成亲信,找人举报盟友的违法行为然后收购这家药企的股份等等。他的儿子帕德温也很擅长找捷径。20世纪80年代,帕德温想把兰伯西打造成一家全球企业,把药卖到美国这个全世界规模最大的市场。可当时,世界其他地方没人看好印度的医药,也没有印度药企能把药卖到美国,这个市场虽然利润巨大,监管也最严格。

帕德温去了美国,跟一些美国人结成盟友,找到了捷径。他认识了一个化学品进口商,这个人是美国民主党的重要捐款人,跟后来的美国总统克林顿有很深的交情。在这个进口商的帮助下,帕德温成功地把兰伯西的药卖进了美国。

除了老板,兰伯西的科研人员也擅于“随机应变”。仿制药的研发难度虽然没有新药那么大,但绝不容易。简单来说,仿制药必须复制出跟品牌药一样的药效,可又不能复制对方的生产工艺。兰伯西的科研人员通过药物逆向工程解决了这个难题。简单说,逆向工程就是对品牌药进行逆向分析,获得跟配方、制作工艺有关的关键信息,然后想办法制作出有相同疗效的产品。

兰伯西曾经有个配方奇才,拥有60多项逆向工程的专利,要是哪个实验室发现药物失去了功效,就找他过来解决。后来,这个配方奇才离开了兰伯西,被美国仿制药巨头迈兰请了过去。

为什么印度会有这些配方奇才?书里介绍了一位印度学者的理论,他说:“因为高超的工程技艺和贫困的生活经验,印度的科学家们很擅长反思老旧的程序,并将之改造得更为高效”。这些印度配方奇才擅长用聪明的方法做事,找到解决问题的最短路径。正是在这些科研人才的帮助下,兰伯西等公司才能用更低的成本,生产出服务更多人的药品。

对于兰伯西等印度药企来说,生产仿制药还只是第一步,怎么卖出去又是个难题。因为长期以来,全世界的人都对印度的仿制药有成见,觉得欧美的药企在做创新科研,而印度药企只会模仿,是造假者和剽窃者。非洲有的医生甚至直接把印度仿制药叫作“猫尿”。

怎么扭转这种偏见,是兰伯西公司一直都非常头疼的问题。普通企业如果想甩掉“剽窃者”标签,可能会立志研发,用产品为自己说话。但兰伯西不会这样,他们扭转偏见的方式仍然是随机应变,等待一个契机扭转乾坤,最好能遇到一件全世界人民都会关注的事件。

比如,2001年,美国因为“9·11”恐怖袭击,陷入了炭疽杆菌恐慌。能治疗这种细菌中毒的抗生素很少,制药巨头拜耳生产的药就是一种,可他们一片药的售价就将近2美元,兰伯西的报价只有他们的五分之一,但最终,美国政府没有买兰伯西的仿制药。

扭转局面的机会最终在2003年11月21日降临。这一天,美国前总统克林顿来到兰伯西总部,他公开感谢,兰伯西和其他印度仿制药公司支援非洲国家,愿意生产成本低廉的抗艾滋病药物。兰伯西的价格确实很低,抗艾滋病药物一天的用量,他们只卖38美分,而最便宜的品牌药也比这贵上75%。克林顿感谢完之后,兰伯西当时的CEO,也公开感谢说,“克林顿基金会参与进来,将需要药物的国家和生产药物的人联结起来。”

克林顿的访问,不仅让兰伯西之后的销售额直线上升,还改善了他们的声誉,扭转了此前的偏见。在美国总统的担保下,兰伯西看上去无比善良,仿佛跟天使站在一边,兰伯西的高管说,“我们廉价出售抗艾滋病药物赚不了多少钱……这真的是出于社会责任感,因为我们就在发展中国家,一打开门就能看见这些发展中国家的问题。”

靠着印度宽松的药品专利政策和随机应变的办事方法,兰伯西获得了商业成功。1995年,兰伯西成为第一家获得美国食品药品监督管理局(以下简称FDA)批准,能为美国市场生产药品的印度药企。这时候的兰伯西,已经是一家跨国药企了,他们有80%的销量都来自海外。

你可能注意到了,前面我介绍兰伯西的时候说,这家公司在印度曾经是传奇一般的存在。为什么说是曾经呢?因为在2014年,它被印度另一家制药巨头太阳制药收购了。

一个传奇般的公司怎么沦落到被收购的境地?原因还是那句印度谚语,“我们不建立体系,我们想办法绕过体系”。原来,兰伯西也绕过了监管体系。多年来,这家印度仿制药巨头一直造假,他们出口到全世界的仿制药都存在安全隐患。

那么问题来了,一家严重造假的药企,为什么能够通过FDA的认证?在很多人眼中,FDA都代表着最高标准。用书里的一句话来说就是,“如果一种产品获得了美国药监局的批准,它就等于被全世界接受了。” 多年来,全球各地区民众毫不犹豫地把手伸向兰伯西的仿制药,是因为他们知道,这些药虽然便宜,但它们通过了FDA的认证,肯定没问题。

接下来,我们来看看,兰伯西是怎样绕过FDA的监管体系的,他们主要钻了两个空子。

第一个空子,是FDA监管体系的漏洞。有位卫生专家说,如果把FDA的监管和大多数其他国家的监管做对比,结果就像“最先进的波音飞机和一辆旧自行车”。但是,“最先进的波音飞机”也有自己的局限。

FDA负责规范美国市场大约五分之一的经济行为,系统地检查产品并不实际,他们没法逐个检测每片药。而且,药物的生产过程很难把控,中间很容易出现问题,用书里的一句话来形容就是,“制药有什么步骤可能出错,它就一定会出错”。怎么办呢?药厂维持药物品质稳定的唯一办法就是严格遵守生产规范,实时记录每个制药步骤,然后靠这些数据去发现和修正不可避免的错误。

在这种情况下,FDA要求药企开展自我检查,这其实非常考验药企的企业文化。有的药企非常擅长自我检查,比如制药公司默克,只要对某些药物批次的质量有怀疑,就会全部废弃。

但是,像默克这样做的药企能有多少呢?有位仿制药公司的高管偷偷对作者说:“监管机构对仿制药公司的要求和这些企业的实际行为之间隔着一道深渊。”一位FDA前调查员说:“如果监管机构不做调查,那些企业就不会自查。”

美国一家仿制药巨头的前CEO还说,美国对外国药企“睁一只眼闭一只眼”,如果你是外国药企,被抓的概率为零,你会怎么做?我们看看,兰伯西是怎么做的。

先解释一下,外国仿制药如何通过FDA的审批。美国监管体系虽然严格,但对于仿制药这样能改善贫困人群生活的产品,他们开辟了一条快速通道:药企只需要做一些检测,证明一款仿制药和它复制的品牌药具有生物等效性,而且能在人体内起到相似的作用,就能获得批准。生物等效性指的是,仿制药在人体血液中释放活性成分的速度与程度,和品牌药几乎相同。FDA还给生物等效性定义了一个范围:仿制药在血液中的浓度不能低于品牌药浓度的80%,也不能高于它的125%。

为了保证仿制药的安全,药企在这条快速通道上,时不时得“停车”或“减速”,因为良好的生产规范是路上的停车标识和需要减速行驶的弯路。然而,兰伯西在这条通道上一路疾驰,想怎么开就怎么开,见到路标就绕开。

在仿制药申请环节,兰伯西提交了虚假数据,声称自己的药与品牌药具有生物等效性。在检测环节,他们干脆把品牌药磨碎了装进胶囊,假装是自己的药物。在生产环节,他们在没有安全保障的情况下,生产低成本的药物,然后卖到全世界。用作者的话说,兰伯西这家公司,最擅长生产的东西可能并不是仿制药,而是谎言。

听到这里,你可能觉得,兰伯西能够一路狂奔,FDA也脱不了干系,他们所谓的全球最严格监管,简直形同虚设啊。其实,FDA自己也知道,让企业自我检查不太现实,要想让药厂严格遵守规章,最好的办法是“在他们最意想不到也最不情愿的时候”上门突击检查。

FDA会派调查员突击视察工厂,这在美国是惯例。你可能在美剧里看到过,FDA调查员上门检查就像破门而入的特警,只要亮出徽章,就可以不打招呼到工厂任何角落视察,他们想待多久就待多久。如果工厂拒绝视察,就会被查封。一旦调查员发现了重大生产漏洞或者安全隐患,必须马上整改或者接受处罚。

外国仿制药要想进入美国市场,也得接受视察。然而,就在视察环节,兰伯西钻了第二个空子,FDA的视察在海外会失灵。这是因为,FDA视察海外工厂时,得遵循一套捆手捆脚的规定。

FDA调查员去海外视察,不能突击检查,而要“提前宣布”。他们得提前告诉被视察的药企,获得邀请函,才能申请签证、进入对方厂区。搞定了这些,调查员也只能视察七八天。为了在外交方面维持友好,避免引起国际事件,调查员视察时得遵循不起冲突的原则,在海外工厂相关员工的陪同下视察。而且,FDA在印度没有执法权,就算调查员在视察中发现了什么,也无法有效地管辖国外制药公司。

兰伯西的总部和很多工厂都在印度。在这套海外视察体系下,FDA调查员去兰伯西视察更像是去看一次排练好的表演,而不是出其不意的突击。

在这场表演中,兰伯西是主人,FDA调查员是受邀而来的宾客。主人这方会精心“排练”,擦地板,清洁设备,梳理文件和数据,甚至还会“彩排”,雇用一家咨询公司来提前审查一次。总之,所有宾客可能会看到的地方,主人都要安排妥当。兰伯西工厂的员工们也训练有素,他们平时接受的训练不是怎么安全生产,而是怎么迷惑来这里调查的人。调查员到了以后,会对照文档检查工厂有没有遵循规章。有一次,几个员工在文档上写下更早的日期,连夜把文档放进潮湿房间加速老化,好在视察时糊弄调查员。调查员到了兰伯西工厂,要想发现点什么,简直得像猫捉老鼠那样,踮着脚尖走路。

理论上,这种“猫捉老鼠”式的视察,在一家海外工厂平均两年会发生一次,但实际的视察频率在十年左右。FDA有自己的苦衷,海外制药工厂太多了。2002年到2009年,FDA需要视察的海外工厂数量,从500家增加到3000家。有位调查员说,“和我们有关的职责如爆炸般增长。我们的负担无比沉重,资源却没有真正分配到位。” 而且,FDA的海外视察不是强制的,需要调查员自愿参加,愿意去的人很少。

在这个提前宣布的视察体系下,兰伯西等印度药厂不仅有机会造假,还可以讨好FDA的调查员。调查员在美国工厂视察时,连一杯咖啡都不喝。而有的调查员来印度出差,就像来“监管旅游”,他们带着家属,购物旅行,打高尔夫球,按摩。他们的花销由被视察的公司全权负责,这些调查员连账单都看不到。

2013年,这家肆意造假的药企,因为制造、销售假药以及伪造临床数据,被判有罪。2014年,被太阳制药收购后,兰伯西从此不复存在。

靠着“我们不建立体系,我们绕过体系”这句谚语和“随机应变”的办事方法,兰伯西从无名药厂发展为印度制药巨头。同样因为这句谚语,他们在全球范围内肆意欺诈,危害患者,最终以被定罪、被收购收场。

这么大一场骗局,是怎么被揭露的?最关键的一个人物,就是《仿制药的真相》这本书的主角萨库尔,他是兰伯西的前员工,是一个守规矩、不懂得随机应变的人。

萨库尔是印裔美国人,曾在美国一家制药公司担任信息科学家。他离开美国,选择回印度加入兰伯西是希望后者能够成为21世纪印度版的辉瑞。成为兰伯西的信息架构师后,他掌握了公司全球市场的信息,也发现了其中的欺诈行为。

刚开始,萨库尔以为这些欺诈是自下而上的,他相信,像兰伯西这样一家领先的跨国药企,肯定不会像印度政府公共部门那么腐败臃肿。他就和上司、团队一起收集兰伯西诈骗的证据,上司把一份报告交给了CEO,希望能够拨乱反正。

结果,一位董事会成员看到报告后的第一反应是,扭头问CEO:“就不能把数据都藏起来吗?” 显然,这场骗局是从兰伯西的顶层向下渗透的。兰伯西的高管会给基层员工施压,强迫他们给有缺陷的药物放行。在这些高管眼里,利润可比患者的生命重要多了。兰伯西号称,自己给全世界任何市场生产的药物,都参照了美国的标准。然而,他们把最差的药留给非洲,因为这里的药物监管力度最低,不会被抓。兰伯西有位负责药物监督的博士,曾在高管会议上说,她很担忧这些出口到非洲的药物的品质,结果,一位顶层高管说,“谁在乎?就是死几个人的事。”

失望的萨库尔离开了兰伯西,他原本可以什么都不做,他也最好什么都别做,因为在印度,举报人不受法律保护,会面临生命危险。而且,兰伯西的辛格家族以威胁他人而闻名,他们连解决内部仇恨都会雇佣暴徒解决,更别说会怎么对待举报人了。

在危险面前,萨库尔还是选择了诚实,因为在他看来,什么也不做,也是一种同谋。2005年8月15日,萨库尔注册了一个邮箱账户。他分别给世界卫生组织、美国国际开发署以及FDA发邮件,举报兰伯西的造假行为,他不知道自己开启了一条长达九年的举报之路,也不知道,自己给FDA发的那封邮件揭露了一场错综复杂的全球性骗局。

到这里,《仿制药的真相》这本书的精华内容已经为你解读完了。

最后,我还想说说,兰伯西不复存在了,那他们的欺骗行为在印度仿制药行业是例外还是常态呢?作者得到的答案并不乐观。像兰伯西这样欺诈患者的行为,在印度仿制药行业很普遍。这些药企会把品质最好的药,出口到监管最严的国家,至于那些监管宽松甚至没有监管的地区,就只能拿到品质最差的药。

印度药企之所以能在制药业发展出另一套“规则”,部分原因是印度监管者忽视了已有的规范,“凡是官方治理瘫痪的地方,变通法则就会发挥作用”。就像《孟买》这本书的作者所说,在印度的日常生活中,选择守法就会费力到荒谬的地步,人们只能选择更容易的那条路,“如果整个国家集体选择了容易的路,那就会建立起一套另类体系”。

撰稿、讲述:杨蕾 脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

“我们不建立体系,我们想办法绕过体系”,这句印度谚语是当地仿制药产业崛起的核心。

-

兰伯西是印度前制药巨头,他们通过随机应变、寻找捷径的方式快速崛起后,以同样的方式肆意欺诈监管者和患者,最终不复存在。

-

在印度,“凡是官方治理瘫痪的地方,变通法则就会发挥作用”。