《阅读蒙田,是为了生活》 苗炜工作室解读

《阅读蒙田,是为了生活》| 苗炜工作室解读

关于作者

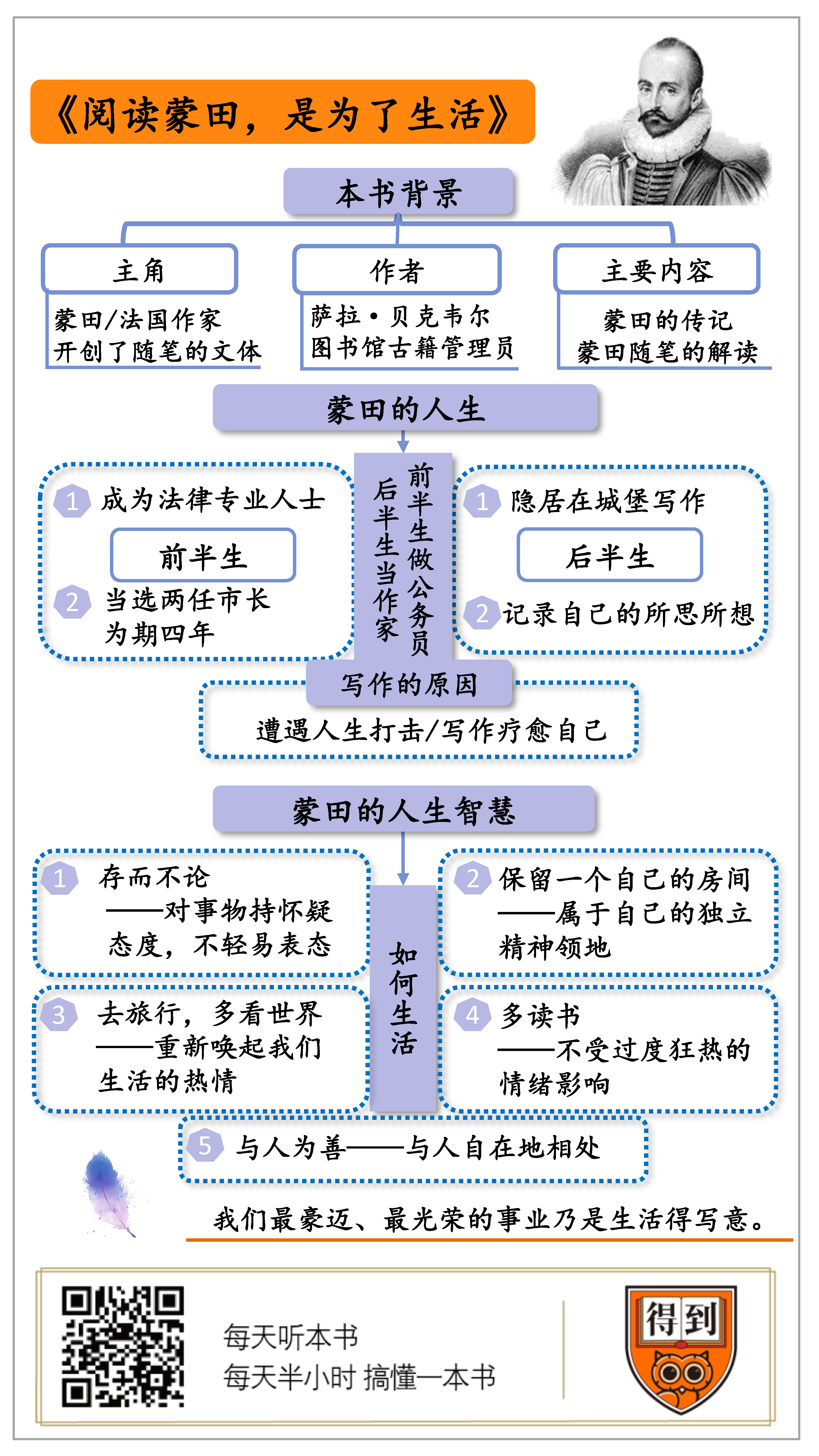

《阅读蒙田,是为了生活》,作者萨拉·贝克韦尔,她大学里学的是哲学,毕业之后在书店卖过书,在图书馆当过十年的古籍管理员,2010年出版了《阅读蒙田,是为了生活》,这本书曾经入选《泰晤士报》“100部你会热爱的传记”。她还有一本书叫《存在主义咖啡馆》,平实地讲述了存在主义哲学及哲学家的故事。

关于本书

这本书不只是蒙田的传记,也是对蒙田随笔的解读。萨拉贝克韦尔提出了一个问题,如何生活?然后把这本书分成了二十个章节,每个章节都是对“如何生活”这个问题的解答,比如“与人自在地相处”,比如“温和稳健”,比如“把工作做好,但也不要做得太好”,这些回答都出自蒙田的随笔。作者把蒙田的传记和对蒙田的解读,揉合在一起,来回答每个人都困惑的问题——如何生活。

核心内容

蒙田的人生可以分成两个阶段,前半生做公务员,后半生当作家,在这前半生与后半生之间,有两三年的转折期,在这个转折期里,他遭遇人生的打击,父亲和弟弟去世,孩子夭折,他不想再受俗务的干扰,要找到自由、平静和安闲。如何找到?隐居乡下,埋头写作。生命中的一串丧失,让他有了写作的冲动。对蒙田来说,写作具有疗愈的作用,后世的读者,又在他的作品中得到了疗愈。

你好,欢迎每天听本书。今天我要解读的这本书叫《阅读蒙田,是为了生活》,是把蒙田的随笔和作者对蒙田的解读,揉合在一起,来回答每个人都会困惑的问题:如何生活。

蒙田是法国的一位作家,出生于1533年,也就是明朝的嘉靖年间,嘉靖十二年。逝世于1592年,明代的万历年间,万历二十年。蒙田是四百多年前的一位法国作家,和莎士比亚、塞万提斯同时代。

为什么要读蒙田呢?我想,有这样两个理由。

第一,我们今天所处的媒体环境,是通过社交来建构的,每个人都在表达自己,用朋友圈的一张图片,或者微博上随便写几十个字。拍的写的都是自己的生活,这就是一种自我表达,而蒙田是自我表达的第一人。他开创了随笔这种文体,这种文体的特点就是想到哪儿写到哪儿。第二,人们在自己的生活中会遇到各种的问题,他们去读蒙田,看看那里有没有答案,然后发现,蒙田也曾向两千多年前古希腊的哲学家寻找答案,这就是所谓的“心灵之链”。它不是学术传统,而是一连串对自己的生活感到困惑的人,向前人追问相类似的问题。原来我们的困惑,很多人在很早以前就有,他们曾经试着解决这些困惑。

这本书的作者是一个英国人,叫萨拉·贝克韦尔,她大学里学的是哲学,毕业之后在书店卖过书,在图书馆当过十年的古籍管理员,2010年出版了《阅读蒙田,是为了生活》。这本书获了不少奖,曾经入选《泰晤士报》“100部你会热爱的传记”。其实,这本书不只是蒙田的传记,也是对蒙田随笔的解读。在书中,萨拉·贝克韦尔提出了一个问题,如何生活?然后把这本书分成了二十个章节,每个章节都是对“如何生活”这个问题的解答,比如“与人自在地相处”,比如“温和稳健”,比如“把工作做好,但也不要做得太好”,这些回答都出自蒙田的随笔。

蒙田有一句名言,传播得非常广泛,那就是“我们最豪迈、最光荣的事业乃是生活得写意”。蒙田在他的书中不止一次地说过,我们最重要的事情就是要活得舒服。他这一辈子活得的确很舒服,他有庄园有城堡有财产,能进能退。进,能做公务员,甚至做市长;退,能在家写作,书还卖的不错。那我们这些没有庄园、没有那么多财产的人,该如何生活得舒服一些呢?希望这本书能给你一点儿答案。

我的解读分为两个部分。首先,我先介绍一下蒙田的生平和作品,看看他是怎么生活的。接着,我会给你讲讲,蒙田传授给我们的五条生活智慧,看看这些智慧,如何帮助我们更好地生活。

我们先进入第一部分,看看蒙田是“如何生活”的。

简单来说,蒙田生在一个富贵人家,年轻时学的是法律,后来做公务员,同时还是一个葡萄园的主人。他24岁的时候成为法律专业人士,37岁退休,39岁到40岁的时候开始在家写随笔。48岁时,他当选了波尔多市的市长,当了两任市长,为期四年。52岁卸任后,他就继续在家写随笔、编辑修改随笔,直到59岁因为扁桃体发炎去世。在蒙田那个时代,医疗条件很差,瘟疫、宗教屠杀和战乱使得人们随时都可能死掉。所以,那时候人们的平均寿命也就是40岁,而蒙田活到了快60岁,在当时来说,算是长寿的。虽然他生活在乱世中,但在他的作品里,并没有记录下他如何看待宗教派别之间的纷争,他和法国国王亨利三世的交情,以及他如何领导波尔多人民对抗瘟疫这些大事。他写的就是自己那点儿小心思。蒙田之所以开始写作,很大一个原因就是他忽然意识到,自己也是会死的。用精神分析的观点来看,一个人写作,或者从事别的什么艺术创作,就是要对抗死亡,就是要表明自己曾经活过。在这样的前提下,他看到的那些国家大事未必能进入自己的作品,反而是自己的生命印记更重要。

蒙田32岁结婚,在当时来说,属于晚婚。后世的研究者注意到,蒙田的随笔题目大多是这样的:“论友谊”“论残忍”“论马车”“论注意力”,但就是没有“论爱情”“论婚姻”,由此判断,爱情和婚姻,在蒙田的人生中并没有占据特别重要的位置。

蒙田30岁的时候,失去人生中最重要的一个朋友拉博埃蒂;35岁的时候,蒙田的父亲去世,他继承了家产;36岁的时候,他的弟弟阿诺在打网球的时候,被球击中了头部,意外死亡。蒙田大约也是在这个时候结婚的,他第一个孩子只活了2个月就夭折了,他的6名子女中,只有一个平安活到成年。

我们前面说过,蒙田之所以开始写作,很大一个原因就是他要对抗死亡,而这一连串丧失亲友之痛,让蒙田对死亡变得更加恐惧。

幸运的是,这种情况并没有持续下去。37岁那年,蒙田骑马外出,一个仆从骑着一匹快马和他撞到了一起,蒙田从马上掉了下来,差点儿死掉。这很像是今天的车祸,飞驰的快马相撞,是很严重的事故。蒙田之后在记述这次死亡旅程时,用了“预演”这个词,他认为,在这个过程中,自己的灵魂早已出窍,幸运之神给了他一次完美的机会来接近死亡,而借由这次“预演”,他学到无需恐惧死亡,“直面死亡”。

蒙田遭遇这场事故之后,萌生了退休的想法,这时候他老婆也怀孕了,随后蒙田就写了辞职信,宣布退休了。用现在的话说,蒙田遭遇了中年危机,身边亲朋好友一个个的离开,让蒙田决定退休,在家带孩子,没想到第一个孩子出生后两个月就夭折了。

到他38岁生日的时候,蒙田在自己的书房里写下一段话,大意是“长久以来,我对法律与公务深感劳累,此后将转入学问女神的拥抱,在免受俗务干扰的平静中,消磨后半生。我要回到家乡,在祖先长眠之地,好好地保有自由、平静和安闲。”

39岁,蒙田开始写随笔,此后的20年里,他没有停止写作和编辑工作。其中有那么几年,他当选为波尔多市的市长,在动乱与瘟疫中结束了自己的任期。他卸任的时候,波尔多遭遇了一场大瘟疫,城中1/3的人都死亡了,有人批评蒙田,说他在市长任内没什么作为,蒙田回应说,值此非常时期,已有太多人好大喜功,引起民怨。他的做法,很像老子所说的无为而治,也很像我们所说的“出世”和“入世”,以出世的心态做入世的事,事了拂身去。而用蒙田自己的话说,叫“把工作做好,但也不要做得太好”,这也是蒙田给出的一条人生智慧。

蒙田卸任市长后,还是隐居在城堡里写作。可以说,他的人生就分成两个阶段,前半生做公务员,后半生当作家。在这前半生与后半生之间,有两三年的转折期,就在这个转折期里,他遭遇人生的打击,父亲和弟弟去世,孩子夭折,他不想再受俗务的干扰,要找到自由、平静和安闲。如何找到?隐居乡下,埋头写作。生命中的一串丧失,让他有了写作的冲动。对蒙田来说,写作具有疗愈的作用,后世的读者,又在他的作品中得到了疗愈。

在蒙田之前,西方作家也写文章讲道理,但很少谈论自己,而蒙田的写作,看起来只有一个主题,那就是谈论自己,记录自己的所思所想。其实,在读蒙田的过程中,我不时会想起两百年前的一本中国书,叫《浮生六记》。《浮生六记》就是江南一个普通的读书人,记述自己的家庭生活,两百年来出过无数版本,每个时代都会有人看《浮生六记》。我们看两百年前一对中国夫妻怎么生活的,看四百年前一个法国作家是怎么生活的,都是为自己今天的生活寻找一个参照。

说到这里,我们总结一下第一部分的内容。蒙田生活于乱世之中,当时有宗教派别之间的仇杀,有瘟疫横行,但蒙田一直生活的比较安逸。他在随笔中记录的是自己内心的波澜。知道了蒙田自己是如何生活的,那么接下来第二部分,我们看看,在蒙田的一生中,给我们留下了哪些解决人生难题的锦囊妙计。

这本书的题目叫《阅读蒙田,是为了生活》,作者围绕着一个核心问题“如何生活”来讲述蒙田的生平,解读蒙田的随笔。她一共列出了二十条蒙田的人生建议,我们在第一部分已经涉及到一些,比如“直面死亡”“把工作做好,但也不要做得太好”。可这样的人生智慧太难了,甚至有点儿虚。所以,我从里面选了五条人生智慧,这五条智慧可以在“如何生活”的问题上,给四百年后的你一些答案。

第一条智慧叫存而不论。前面说了,我们从四百多年前的作家蒙田那里寻找智慧,实际上蒙田也会从更早的作家、更早的哲学家那里寻找人生的智慧。“存而不论”是一句古老的希腊格言,有一点儿漠不关心的味道,它意味着:我无法判断人们说的这些事哪些可信,哪些不可信。我无法对大家正在谈论的事明确表示支持或反对。我深入考察过的事物确实有它的道理,但与这些事相反的事物也有道理。两者同样合理,也同样不合理。如果放在今天的媒体环境中,我们可以这样理解蒙田的教诲:要对许多事情保持怀疑的态度,不要轻易表态,事实真相可能是复杂的矛盾的,当我们不知道某件事的真相或答案,而这件事没有答案也没那么重要时,就不要钻牛角尖,免得让自己不愉快。蒙田在1576年的时候,打造了几枚纪念章,上面就刻上了“存而不论”这句话,还附上了蒙田家族的族徽,由此可见蒙田对这句话是非常赞同的。

有一位美国的文学教授特里林,写过一本书叫《知性乃道德职责》,其中有一句话传播很广。他说,思想总是晚来一步,诚实的糊涂却从不迟到;理解总是稍显滞后,正义而混乱的愤怒却一马当先;想法总是姗姗来迟,幼稚的道德说教却捷足先登。这句话是几十年前写下的,但用来描述我们现在所处信息时代的混乱,还是非常恰当。我们太容易陷入争论和表态,如果我们把“存而不论”当成座右铭,可以让我们的心绪更平静。

蒙田的随笔集里,有浓重的怀疑论笔调。字里行间总是说,“我以为”“对我而言”“某种程度上”。他提到,这样的说法,可以减轻我们提出观点时的草率。他当然不是说,我们对什么都存而不论,做一个麻木的人,他想做一个活生生的、能思索和推理的人,可以享受一切自然愉悦,但拒绝那些被编排好的固定真理,他认为,即便是最具好奇心的人,所掌握的知识也微不足道,而这个世界丰富得令人惊奇,人们应该去找寻那些惊奇的感受,找寻独特的不可思议的事物,不要热衷于争论。

蒙田的第二条人生智慧叫“在店铺后面保留一个自己的房间”,也可以缩减为“保留一个自己的房间”。

蒙田继承了父辈的家产,但他对料理家产并不是特别热心。他住在一个大庄园里,庄园里有两座塔楼,他自己占据一座,里面有卧室、书房、小礼拜堂,他很少出现在女眷生活的地方,大多数时间都是待在自己的书房里阅读和写作。他远离家庭生活,是担心自己有一天会因为失去家庭而痛苦。前面我们讲过,在他生活的那个年代,杀戮横行、瘟疫肆虐、儿童夭亡,蒙田的确要从心里做好准备。他经历了丧失朋友和亲人的痛苦,所以他强调“自己的房间”,在精神上做一个隐士,给自己留下思考和内省所需要的空间。他认为,过多地介入公众生活,完全的操劳于家庭,是无法得到自己的那一点点儿自由的。

我们来读一段蒙田的原文,他写道:我们应该拥有妻子、子女、财富,以及最重要的——健康。但我们不能过于执着于这些事物,以免幸福完全受他们主宰。我们必须在店铺后面保留一个完全属于自己的小房间,使我们可以在这里享有真正的自由,并将其作为主要的隐遁与独处之所。在这里,我们的日常对话只存在于自己的内心,它的内容极为私密,不需要与外界沟通。在这里,我们谈笑风生,仿佛自己没有妻儿,没有家当,也没有仆役随从。一旦真的失去这些事物,我们也不会感到不舍。

蒙田夫妇生育了六个孩子,但只有一个活到了成年,蒙田自己曾经跟随法国国王亨利三世流亡,也曾进过监狱。所以,他时刻做好丧失一切的准备。在蒙田的文章中,“店铺后面的小房间”这个词语频繁出现。我们可以理解,这是要保留一个独立的精神领地,但如果可能,我们也需要一个物理上的独处的空间,它会让你有一种隐遁的感觉。实际上,在我们的白日梦中,经常会出现隐遁的想法,逃离北上广,这就是隐遁。不论这种隐遁能否真的实现,这种想法,这种白日梦就是对我们的一种安慰。

我们来看看蒙田的第三条人生智慧,他说,要去旅行,去看看这个世界。蒙田患有肾结石,这在当时是很严重的疾病,没什么好的治疗方法。那时候都说泡温泉可以治肾结石,而瑞士、意大利的温泉据说效果很不错。于是蒙田47岁出门远行,去瑞士和意大利旅行,整个行程持续了17个月。他年少时就对这个世界有充足的好奇,想看看建筑、喷泉、古战场和恺撒曾经驻足的地方,他想看看别人是怎么生活的,也借助旅行来了解古代的英雄是怎么生活的,这样可以从狭窄的个人经验中跳脱出来,让自己的头脑更加聪慧。蒙田在旅行中不会起早贪黑地赶路,他总是从容地吃好早餐再上路,吃当地特色的食物,也尽可能和异乡人打交道,他在罗马拜会了教皇,也在威尼斯拜访了一位非常有名的娼妓。他说,旅行应该是平常每日生活乐趣的延续,旅行应该像在天堂中打滚一样,不用制定特别详细的规划,只要路线不重复,每天能看到新鲜事物就好。

后世的一位丹麦哲学家克尔凯郭尔说,旅行其实就是逃避日常生活的绝望。我们每天重复的生活,年复一年地重复下去,是很容易让人绝望的,为了避免绝望,我们有必要每年出去旅行一两次,看看异乡人是怎么生活的,看到不同的环境,听到另一种语言,吃到另一种不同的食物,视觉、听觉和味觉都能得到新鲜的体验,这种感官上的刺激能重新唤起我们生活的热情。

蒙田的第四条生活智慧是,多读书,然后忘掉你读的那些东西,把自己变得笨一点儿。这有点儿像我们常说的“好读书,不求甚解”。蒙田的父亲曾经说,学什么东西都应该自由和舒缓,不要过于拘束严谨。蒙田自幼就有阅读的爱好,他读经典作品,也读消遣性的作品。在成年之后,他的兴趣集中在历史及传记作品上,在真实的人生故事中,能看到人性复杂的一面,人的性格是以千奇百怪的方式组合而成,人无时无刻不面临着各种威胁。蒙田读书,但他并不是一个学者,不打算钻研书本,他是凭借自己的兴趣阅读,他说自己懒散,健忘,有些迟钝。其实,这很像一句中国成语,大智若愚。在蒙田生活的时代,宗教派别之间的争端非常激烈,生活中有一种过度狂热的气氛,而蒙田所说的迟钝、缓慢,实际上是一种绝妙的平衡。迟钝和缓慢可以培养稳健节制的精神,保证自己不受过度狂热的情绪影响。

蒙田虽然是一个法国人,但身上有很多英格兰人的特征。他不以哲学家、学者、才子自居,总是把脑子里的念头坦率地说出来;他喜欢细节,不太喜欢抽象地思辨;他对学者不太信任,看重稳健、舒适,追求个人空间的私密性,不喜欢空泛地谈论真理、宇宙、存在,文章中有许多诙谐之处。蒙田当然有自己的生活哲学,这种生活哲学的信条就是偶尔探究一下哲学就好了,别完全地沉浸在书本中,生活中的事比书本有意思。

蒙田的第五条生活智慧,是与人自在地相处。前面说了,蒙田主张在店铺后面保留一个自己的房间,凡事存疑,不与人争辩,愚笨迟钝一点儿,那蒙田是不是一个内向孤僻的人呢?不是,他非常喜欢和人交谈,认为交谈比阅读还有意思,他最喜欢的就是朋友之间敏锐机智的聊天,插科打诨,嬉笑怒骂。他喜欢听到和自己意见相反的看法,认为这样可以展开讨论、促进思考。他说,放松、和蔼可亲,这是有用的才能,也是让自己好好生活的关键,要有人情味,要善于交际。后世的哲学家尼采,绝不是一个善于交际的人,但尼采也认为,善意是一种很了不起的智慧,善意就是人与人互动时表现出来的友善,眼神流露出来微笑,握手,一举一动都显得和蔼可亲,这是人性的持续展现。当然,要与人自在友善地相处,的确是件耗费精力的事,蒙田在自己的庄园里时常安排聚会、打猎、安排杂耍艺人进行表演,要想交朋友,也就免不了应酬。

好,在第二部分里,我给你介绍了蒙田的五条人生智慧。一是存而不论,凡事别着急表态,别急于站队,凡事存疑,不要陷入口舌之争。第二是在店铺后面留一个自己的房间,每日的操劳之后需要有独处的空间和时间。第三,出门旅游,多看看这个世界。第四,爱读书、多读书,但并不一定是做学问。第五,与人为善,与人自在地相处。

关于《阅读蒙田,是为了生活》这本书,我的解读就到这里,最后,我们再来总结一下本期音频的内容。

蒙田是400多年前的一个法国作家,他是西方第一个写自己寻常生活的作家,他把道德哲学和普通人的私人生活联系起来。我们今天阅读蒙田,实际上是在探寻自己的心灵之链。把自己生活中的困惑,和前辈作家的经验链接起来。蒙田有点儿像古代的德波顿,或者说,现在那位英国作家德波顿,就是写《哲学的慰藉》《艺术的慰藉》的那个德波顿,很像是现代的蒙田。德波顿和蒙田也许就是你心灵之链上的两个作家。

蒙田生活于乱世之中,当时有宗教派别之间的仇杀,有瘟疫横行,但蒙田一直生活的比较安逸。他在随笔中记录的是自己内心的波澜。面对一连串亲友的离去,蒙田也会面对死亡,也有强烈的不安全感。正是因为这些,蒙田才会动笔写作。

蒙田说,我们最豪迈、最光荣的事业乃是生活得写意。在第二部分中,我们介绍了他给出的一些生活建议,比如直面死亡;把工作做好,但也不必做得太好;多读书,然后忘掉你读的东西;存而不论,不要太急于表态和争论;自在地与人相处,应酬时全心全意地做好,但在店铺后面保留一个自己的房间。如果有时间,去看看这个世界。他四百年前说的这些建议,在今天依然有效。

撰稿:苗炜工作室脑图:摩西脑图工作室转述:杰克糖