《重来也不会好过现在》 刘玮解读

《重来也不会好过现在》| 刘玮解读

关于作者

基兰·塞蒂亚(Kieran Setiya, 1976-),美国当代哲学家,普林斯顿大学博士,先后任教于美国匹茨堡大学和麻省理工学院,主要研究伦理学和认识论问题,出版《没有理性主义的理性》《认识对与错》等著作以及大量论文。

关于本书

《重来也不会好过现在》的原标题翻译成《中年危机哲学指南》更加合适。这本书是塞蒂亚自己经历事业有成、家庭幸福的“中年危机”时,利用哲学资源帮助自己克服中年危机的尝试。这本文字浅显,道理深刻的小书也能对每一个怀念青春逝去,感叹生命空虚,恐惧死亡将至的人有所帮助。

核心内容

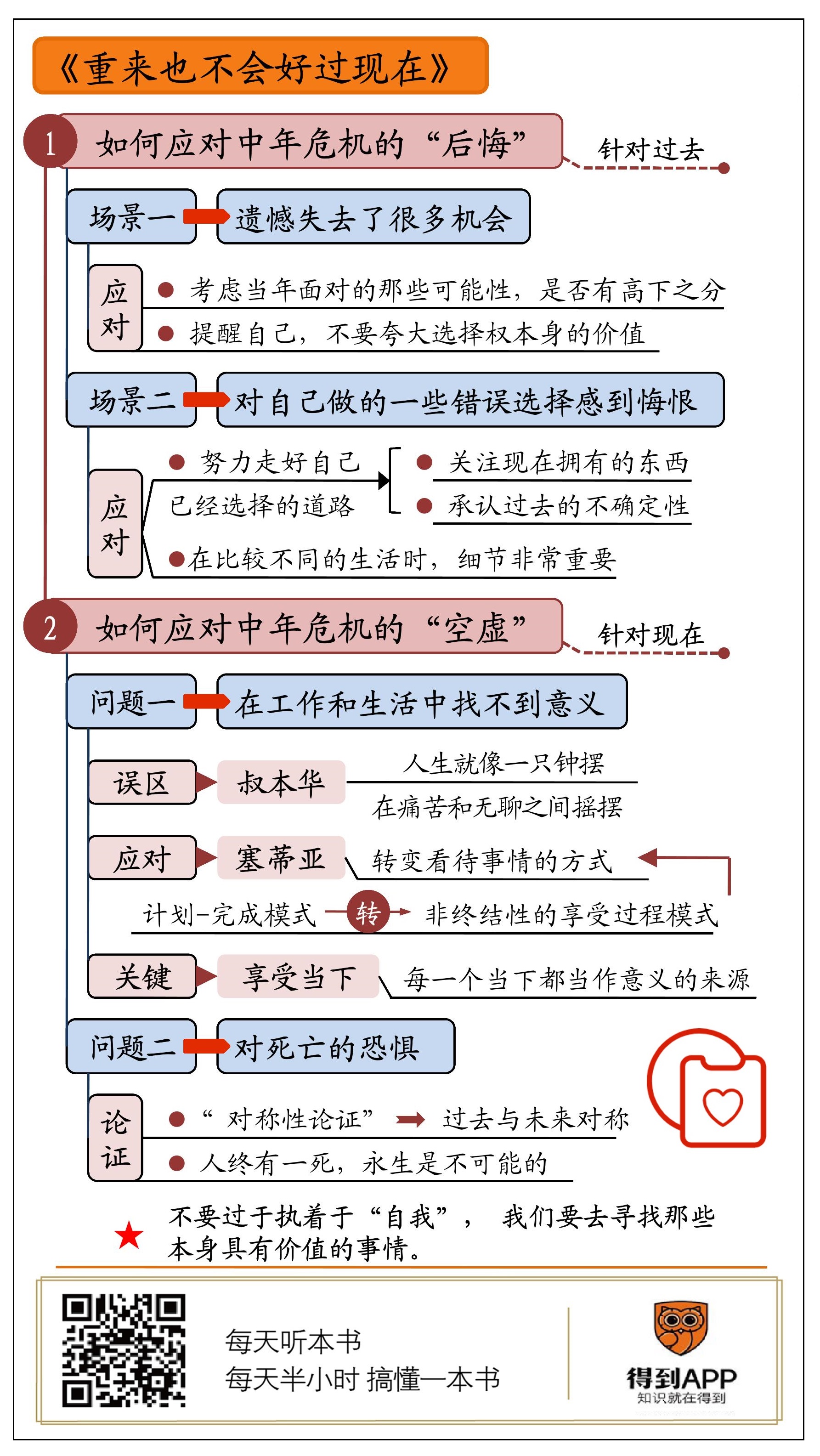

《重来也不会好过现在》讨论了“中年危机”的四个典型场景:因为不再有年轻时的那么多机会而遗憾;因为做错了某个重要的选择而悔恨;因为死亡即将到来而恐惧;因为工作和生活没有意义而空虚。塞蒂亚针对这些场景,结合哲学和文学中的论证、例子、思想实验,对这些场景给出了非常实用的应对办法。

你好,欢迎“每天听本书”。今天要为你解读是一本很有意思的哲学普及读物,书名是《重来也不会好过现在》,副标题是“成年人的哲学指南”。听起来很吸引眼球,是不是?不过,我觉得这两个题目都翻译得有点太宽泛了,还是它的英文原名更准确一些,直接翻译过来就是《中年危机哲学指南》。

这本书是别人推荐给我的。看到标题,我的第一反应是,这是一本心灵鸡汤吗?“中年危机”这个词已经快被我们用烂了,成了很多人无病呻吟的托词。不管是情绪低落、还是工作失误,都可以用一句“中年危机”搪塞过去。但是一看作者,是基兰·塞蒂亚,我就放心了。他是一位非常出色的“中年哲学家”。他是普林斯顿大学的博士,先后在匹茨堡大学和麻省理大学当教授,发表过很多关于伦理学和认识论的重要作品,我当年还想过要翻译他的专著《认识对与错》。

我为什么要强调塞蒂亚是一个出色的“中年哲学家”呢?因为这本书讨论的“中年危机”正是来自他自己的危机。他35岁拿到了匹茨堡大学的终身教职,事业有成、家庭美满,这让他产生了强烈的空虚感。他已经熟悉了学术界的游戏规则,并且小有名气,发更多论文、出更多书、指导更多学生,对他来讲就像例行公事,不会带来太大的新鲜感和成就感。他感觉自己可以一眼望到退休了。这种对于未来的空虚感,混杂着他对逝去时光的眷恋和对一些人生选择的懊悔,让他突然意识到,自己陷入了“中年危机”。然后,他就去研究和中年危机有关的哲学和文学作品,前后花了五六年的时间,才写成了这本浅显易懂,但是道理深刻的小书。写这本书的过程让他自己成功度过了中年危机,他相信这本书能够帮到每一个遇到类似危机的人。

“中年危机”当然不止限于严格意义上的“中年人”。塞蒂亚经历的那种心理状态,像是怀念青春的逝去,感叹生命的空虚,绝大多数人在一生总会遇到,只不过有些人早一点,有些人晚一点遇到而已。所以,这本书也是一本适合所有人的人生哲学指南。

下面,我就带你了解哲学怎么帮我们应对中年危机的两个典型困惑:第一个是后悔,第二个是空虚。

人活一世,后悔的事在所难免。但是仔细想想,后悔其实有两种不同的场景:第一个场景是,感慨自己不再有年轻时那么多的选择,遗憾失去了很多机会;第二个是,对自己做的一些错误选择感到悔恨。下面我们就分别来看看塞蒂亚是怎么分析的。

好,我们先来看第一个场景。作为一个成年人,你一定有过这样的感慨:哎,我年轻的时候有多少机会啊,我本可以选择当个医生、法官、企业家、音乐家,等等等等。但是现在,我已经三四十岁了,我的人生已经基本定型了,而且上有老下有小,没有机会再像18岁的时候一样,去追求那么多可能的梦想了。那种失落感,就好像是一棵树,本来有很多枝杈,但是被人一一剪光,最后只留下了光秃秃的一根树枝。想想从枝繁叶茂到只剩一根枯枝,确实让人挺伤感的。

面对这样的伤感,我们该怎么应对呢?

作者建议我们,先去考虑一下,我当年面对的那些可能性,是不是有高下之分?我们都知道,这个世界上的好东西很多,它们往往还是鱼与熊掌不可兼得。小到同一个时间看了这部电影就不能看另一部,大到跟小王结婚就不能跟小张结婚,我们的人生中,永远都有这样的选择题。这就是哲学家们说的“价值多元主义”。人生中值得追求的东西总是多元的,没有严格的可比性,没有办法精确排序,所以一定会有所缺憾。就算是让你长生不老也不行,你依然不能在此时此地同时享受两部电影,同时跟小王和小张结婚。如果想要让人生不留遗憾,就得让你的生活极度贫乏,只拥有极少的选项,而且这些选项之间还可以严格比较。只有这样,我们才有可能用精确的计算避免遗憾。比如说我生活的唯一目标就是挣钱,挣的越多越好,如果只有这一个目标,那就相对好办,我总是去选择挣钱最多的一条路就行。但其实你也知道,即便如此,我依然会难以判断哪条路挣钱最多,手头的钱买了A基金就不能买B股票。同时,只留下一两个想要追求的目的,这本身就是一种缺憾。有谁会为了避免留下遗憾,把自己的生活变得枯燥乏味,只追求一两个简单的、容易比较的目的呢?我们总还是需要家人朋友、事业、美食、知识这些好东西吧。

让我们不会被错失机会的遗憾笼罩的另一个办法,是提醒自己,不要夸大选择权本身的价值。在年轻的时候,有很多选择固然是件好事儿,至少说明我们拥有自由,感觉总是比处处被人强迫舒服。但是仅仅为了选择权就放弃一些重要的价值,就非常不明智了。塞蒂亚提到了一部小说,里面的主人公虽然感觉要个孩子似乎挺重要的,但是又劝自己别要孩子。他说,孩子一旦降生,就会变成生活的全部。他就不能再去饭馆吃饭了,不能再去百老汇看剧了,不能再去看电影、博物馆等等。他这么想无可厚非。我身边很多人就是因为想到孩子的降生会影响二人世界的甜蜜,所以选择不要孩子,或者晚一点要孩子。但是小说主人公接下来说的话就让人摸不着头脑了。他说,不管是饭馆、百老汇、电影院、博物馆,他其实都很少去,但是,能够保留对这些东西的选择权,对他来讲却很重要。他的这个逻辑当然很荒谬,因为他仅仅为了一些自己几乎不会用到的选项,就放弃了生活中某个真正有价值的东西。这就类似于说,有三种水果,苹果、橘子、香蕉,单独看来,我明明最喜欢苹果,但是却仅仅为了保留在橘子和香蕉之间拥有选择权,而放弃了苹果。

面对失去机会的遗憾,你还应该想想,只要有选择权,你就可能会选错,结果还不如你现在的生活。我们在年轻的时候,往往不善于做选择,面对选择会感到茫然无措。比如高考填志愿的时候,大多数学生都很茫然,只能听从家长或者老师的劝说。人到中年,对不同的领域有了更深的了解,我们在感慨失去了一些机会的同时,也往往会庆幸,自己没有选择某些道路,避免了从事一些自己并不喜欢或者并不擅长的工作。这个时候,带着一种“穿越剧”的心态,回望青春时代,是典型的“马后炮”精神。我们不能带着今天更确定的身份认同,回到那个无知少年的情境。想到年轻时的那么多选择,我们真正遗憾的恐怕不是没有选某个东西,而是遗憾自己失去了做选择而无须为选择负责的权利,因为那个时候我们好像总是可以重新来过。

总之,只要我们现在的生活过得还不错,我们就不该仅仅因为当年曾经有过更多的机会而感到惋惜。作者用了一个有趣的比喻提醒我们:在拆掉你现在的房子之前,一定要想清楚,你痛恨的到底是这个房子的空间,还是仅仅痛恨它有围墙,对你有所束缚。如果仅仅是因为它有围墙,那你换一间房子还是会有同样的感觉。

听到这里,你可能会反驳我:你这说的是比较理想的情况,我只是在几个难分高下的选项里选择了一个,而且我对现在的生活没有什么可抱怨的。假如我确实做错了某个重要的选择呢?假如我当时选了另外的道路,我的生活会更好呢?假如说,我当年面临成为钢琴家或者哲学家这两个选择,成为钢琴家是我的真爱,但是我因为听了家人的劝说,选择放弃钢琴继续读哲学。而如今,我经常感慨,比起当一个哲学教授,我更想当一个可以每天享受音乐的钢琴家。每当想起自己当时的选择,我都会因为错过了当钢琴家的机会而懊悔不已。

你的第一反应可能会说,历史是不能假设的,你这么想本身就是错的。没错,但是这样指责我想错了,可能只会加剧我的沮丧。塞蒂亚会这么跟我说:你可以把注意力更多放在已经获得的东西上。虽然哲学教授不一定是我自己最想要的生活。但是我因为这个打引号的“错误选择”,走上了一条完全不同于钢琴家的人生道路。在这条道路上,我结识了很多有趣的老师和朋友,教出了不少优秀的学生,组成了美满的家庭,这些都是我有理由珍惜和喜爱的东西。假如我当年没有选择哲学。这些人就不会出现在我的生命之中,那肯定会让我感到不小的遗憾。成为钢琴家获得的成就感,真的足以弥补错过这么多美好事物的遗憾吗?

而且,我们会倾向于低估没有做过的事情的风险。假如当年我真的选择了钢琴家的道路,那条路上会有各种各样的偶然性和不确定性,我可能因为一次意外的手指骨折而不得不放弃职业生涯,可能因为一次重要演出的失误而一蹶不振。总之,在我们为过去的选择感到懊悔的时候,一定不要忘记,任何一种选择都会带来很多的不确定性。我们可以用一个比较极端的例子看清楚这个情况。比如说,我答应第二天早上开车送你去机场,结果我睡过头了,害得你误了飞机。这件事我毫无疑问是做错了。应该懊悔吗?确实应该。但是假如那架飞机后来不幸失事了呢?这个时候我还会为睡过了头害得你误了飞机而懊悔吗?显然不应该。所以我们应对悔恨情绪最好的办法,就是努力走好自己已经选择的道路。

塞蒂亚还会告诉我,在比较不同的生活时,细节非常重要。假如给我两个抽象的选择,钢琴家和哲学家,我可能会毫不犹豫地选择钢琴家。但是如果我把在哲学生活里经历到的更多细节加上,比如我是怎么殚精竭虑地想要去读懂康德的《纯粹理性批判》,或者我发表第一篇论文时有多么兴奋;而另一方面,我却并没有经历过钢琴家生活的细节,不知道其中到底有多少精彩。这时,我对于没有选择钢琴家道路的懊悔,就会大大下降。因为相比抽象的概念,人总是会对细节充满留恋,会喜欢一个事物精巧而复杂的质地,就好像钻石不同的侧面一样。正是因为我们对自己实际经历过的那些细节充满感情和留恋,如果我让你选择是不是愿意回到18岁重新过你的人生,我相信你越是仔细考虑,就越是会倾向于回答:不会。

塞蒂亚提到了一个很耐人寻味的思想实验。假如在要孩子之前,我的身体不是最佳状态,如果立刻要孩子,我的孩子大概率会有某种不太严重的先天疾病,比如说时不时出现关节疼痛;如果再等三个月要孩子,我的孩子会更加健康。这个时候,我想你也会同意,理性的考虑是等三个月再要。但是如果我当时没有等待,而是要了孩子,结果这个孩子确实受到了关节疼痛的困扰,但是整体上讲生活还算幸福。这个时候,我应该为没有多等三个月而懊悔吗?不同的人可能会有不同的反应,但是作者认为,我不该感到懊悔。因为我的孩子毕竟出生了,虽然有一些病痛,但是享受着真实的快乐。假如我当时再等三个月,可能会得到一个健康的孩子,但那是另一个孩子,而不是这一个真真切切的孩子。作者在这里用了一句很诗意的话来形容这种感受:“这就是生命的价值,他发出了一声寻求确信的啼哭,让悔恨的牢骚都归于沉寂。”

好,上面我给你介绍了中年危机中两个典型的后悔场景,它们都是针对过去的。一个是因为失去了那么多机会而感到惋惜,另一个是因为做了错误的选择而感到懊悔。我们来总结一下,针对后悔,最好的应对办法就是:关注现在拥有的东西,承认过去的不确定性,并且不要过分抬高选择本身的价值。

说完了对过去的遗憾和懊悔,我们把目光转向现在。我要跟你分析的中年危机的第二大困惑:空虚。这大概是我们最熟悉,也最难克服的一种心理状态。我们就拿作者塞蒂亚自己的经历来说。他在博士毕业六年之后,拿到了终身教职,事业有成,家庭安稳。他一度在工作和家庭生活里,找不到新的意义、新的激情。空虚感充斥着他的生活,这就是他本人经历中年危机的真实情况。他身边的一些人也经历着类似的状况,他们在抱怨生活的平淡之余,选择了出轨、买跑车之类的方式,给生活寻求刺激。我们还可以在这个寻找刺激的列表上加上酗酒、赌博、吸毒之类的事情。

这种在工作和生活中找不到意义的情况太普遍了,不仅是我们一般人,就是大哲学家也对人生这种很悲惨的处境感同身受。著名的德国哲学家叔本华就认为,人生在世,不过是一个接一个的欲望,欲望得不到满足就会痛苦,欲望满足了之后就会无聊,然后迅速产生下一个欲望,继续痛苦。整个人生就像一只钟摆,在痛苦和无聊之间来回摇摆,这就是人生的全部内容。

听完叔本华的这个描述,你是不是觉得人生更空虚、更绝望了?如果确实如此,那你一定要好好听塞蒂亚接下来的精彩分析,相信它一定会对你有帮助。

在塞蒂亚看来,叔本华犯了一个重要的错误。他认为人生里的所有追求,都像是在制定一个计划,然后完成它。如果确实如此,那叔本华对于人生的描述就是正确的。我们甚至还可以说得更悲惨一点:人生的所有追求都带有自我毁灭的性质,因为一个计划的完结也就意味着它的毁灭。

幸好,人生中的很多事情都不是这种自我毁灭的事情;或者说,我们至少可以不用这种自我毁灭的视角去看人生中经历的事情。比如说,同样是读康德的《纯粹理性批判》,或者是努力发表一篇论文。我如果把读懂《纯粹理性批判》,或者把这篇论文发表出来,当作一个计划,那么在我读书的过程中,或者写论文的过程中,就一直在体会欲望没有实现的痛苦,而读懂了、发表了之后,又会有一种完结感,因为我的计划就跟着毁灭了,我很自然地就会感到无聊。但是,假如我转变一下看待这个事情的方式,享受康德精妙的思想,享受把一个复杂的问题理清楚的过程,那么在我阅读《纯粹理性批判》和写论文的过程中,以及完成之后,我都会体会到快乐。我们需要做的,不过是转变一下看待人生经历的方式,从计划-完成模式,转变到非终结性的享受过程模式,哪怕只是日复一日地辛勤工作、养育子女,我们依然可以换一个角度去看它,看在这些工作的过程中我们可以得到一些什么。

塞蒂亚也用这个思路分析了出轨和其他寻求刺激的方式。在他看来,人们选择出轨,一个重要的原因就是没有用正确的态度去看待和伴侣在一起是在干什么。如果你看待婚姻的态度是完成一个计划,比如满足自己的激情,或者留下后代,那么激情消退、孩子出生,可能都会让人觉得这个计划完成了,随之感到无聊。只要你是抱着完成某个计划的态度去看待婚姻,即便是来一段婚外情,或者换一个人结婚,也不会有什么帮助。因为你依然陷在叔本华说的那个痛苦与无聊的循环里,无法脱身。那么对待婚姻正确的态度是什么呢?是我愿意和那个人一起享受生活,一起做那些看似日常的事情,这些事情本身就是意义所在。

更普遍地讲,处在中年危机中的人会觉得自己的生活有些地方不对劲。而他们很容易把这种不对劲归于自己选错了目标,比如选错了伴侣、选错了职业,然后可能会毅然决然地更换伴侣、更换工作。但是塞蒂亚提醒我们,只要你在进行选择的时候,依然是以某个确定的目标和计划为导向,那么你即便是更换伴侣、更换工作,也无法改变生活中的结构性缺陷。让自己总有新的目标,总是在忙碌,最多就是一种分散注意力的策略,甚至是自我麻醉的策略,让自己可以不去关注求而不得的痛苦和得到之后的无聊,但是治标不治本。

真正的治疗是我们常说的四个字:“享受当下”。但是我们通常理解错了“享受当下”的含义,把它当作劝我们去醉生梦死、及时行乐。更好的理解是,把每一个当下都当作意义的来源去享受。那种非计划性的、非终结性的意义,其实不难获得,可以是散步,可以是读书,可以是做饭。

空虚,还有一种更难处理的情况,就是对死亡的恐惧。人到中年,我们会比年轻时更清晰地面对死亡这个人生的大限。年轻的时候,我们一般不会认真考虑自己的死,总是会觉得,我的人生还长着呢,何必自寻烦恼呢?小的时候我们甚至渴望快点长大,快点变老,这样很多小时候不能做的事情就可以做了。但是真的到了中年,想着自己的人生已经过了一半或者一大半了,想着自己将要和这个世界、和自己亲爱的人告别,总是不免心生忧伤。这个时候,“人终有一死”不再是一个抽象的命题,而是变成了一种真切的生存体验。

自从2400年前柏拉图说了那句名言,“哲学就是练习死亡”,哲学就一直和死亡紧密相关。哲学家也给出过很多建议,帮助人们克服对死亡的恐惧。塞蒂亚特别推荐了其中两个很简单的论证。一个叫作“对称性论证”,它是这么说的:我们出生前的状态和死亡之后的状态其实是完全一样的,都是我不存在而已。既然我们不会害怕自己还没出生之前的状态,为什么要去害怕自己死去之后的状态呢?

认为过去与未来是对称的,时间具有中立性,或许并没有错,但是好像还不足以彻底消除我们对未来的恐惧。于是塞蒂亚又推荐了另一种克服死亡恐惧的理由。我们都知道人终有一死,永生是不可能的。渴望不死,就像渴望人可以拥有孙悟空的七十二变一样。我当然可以想象,假如真的拥有孙悟空的七十二变,是一件很酷的事情。但是如果我因为没有七十二变的能力而顿足捶胸,惶惶不可终日,你肯定会认为我疯了。我们对死亡的恐惧以及对不死的渴望,不就像渴望七十二变一样吗?

我知道克服对死亡的恐惧非常不容易。我也很想知道,你认为塞蒂亚推荐的这两个论证有说服力吗?欢迎你在留言区谈谈你的看法。

好,到这里,这本“中年危机哲学指南”,就为你解读得差不多了。塞蒂亚写这本书不是想让“中年危机”不出现,那几乎是不可能的。塞蒂亚想做的,只是哲学力所能及的事情,那就是调整你看问题的方式和态度,让你更从容地应对随时可能出现的危机。看完这本书,你可以跟自己说,中年危机不是什么洪水猛兽,我完全有办法与它和平共处。

最后,我们可以把上面说到的所有建议,概括成两条基本原理:第一,不要过于执着于“自我”。越是整天想着“我一定要幸福”“我一定要最多的幸福”,就越有可能感到不幸、遗憾、悔恨。尝试更多地把注意力转向自我和幸福之外的那些事情本身,在这些事情中寻找意义,我们反而会感到更加幸福。第二,我们要去寻找那些本身具有价值,而不是以目标和结果为导向的事情,比如享受和家人、朋友共度时光,享受学习新的知识,享受文学、艺术,当然还有哲学思考。

撰稿:刘玮 脑图:摩西脑图工作室 转述:徐惟杰

划重点

-

第一,不要过于执着于“自我”。越是整天想着“我一定要幸福”“我一定要最多的幸福”,就越有可能感到不幸、遗憾、悔恨。尝试更多地把注意力转向自我和幸福之外的那些事情本身,在这些事情中寻找意义,我们反而会感到更加幸福。

-

第二,我们要去寻找那些本身具有价值,而不是以目标和结果为导向的事情,比如享受和家人、朋友共度时光,享受学习新的知识,享受文学、艺术,当然还有哲学思考。