《道德的谱系》 刘玮解读

《道德的谱系》最终版

关于作者

弗里德里希·尼采(Friedrich Nietzsche, 1844-1900),德国哲学家、古典学家,19世纪的天才思想家之一。尼采24岁当上大学教授,34岁因病退休,44岁精神崩溃,在20年的写作生涯中,创作了大量批判基督教和理性主义的著作(如《悲剧的诞生》《快乐的科学》《道德的谱系》《善恶的彼岸》《偶像的黄昏》《查拉图斯特拉如是说》《敌基督者》等),堪称西方哲学和宗教传统尖锐的批判者,对20世纪的思想史产生了深远的影响。

关于本书

尼采在创作的晚期非常关注道德问题,《道德的谱系》是这一时期的代表作。尼采仅用15天时间就完成了这部作品,这时距离尼采精神崩溃、失去创作能力只剩下一年多的时间。在书中尼采开创了用“谱系学”研究人类思想的方法,综合使用历史学、语言学、社会学、心理学的知识,去探索“善恶”这对道德概念的产生和演化过程,揭示道德背后非道德的历史,对基督教道德展开了深刻的批判,无情地抨击了西方思想在19世纪末的衰颓之风。本书对西方思想界产生了巨大的震动和深远的影响。

核心内容

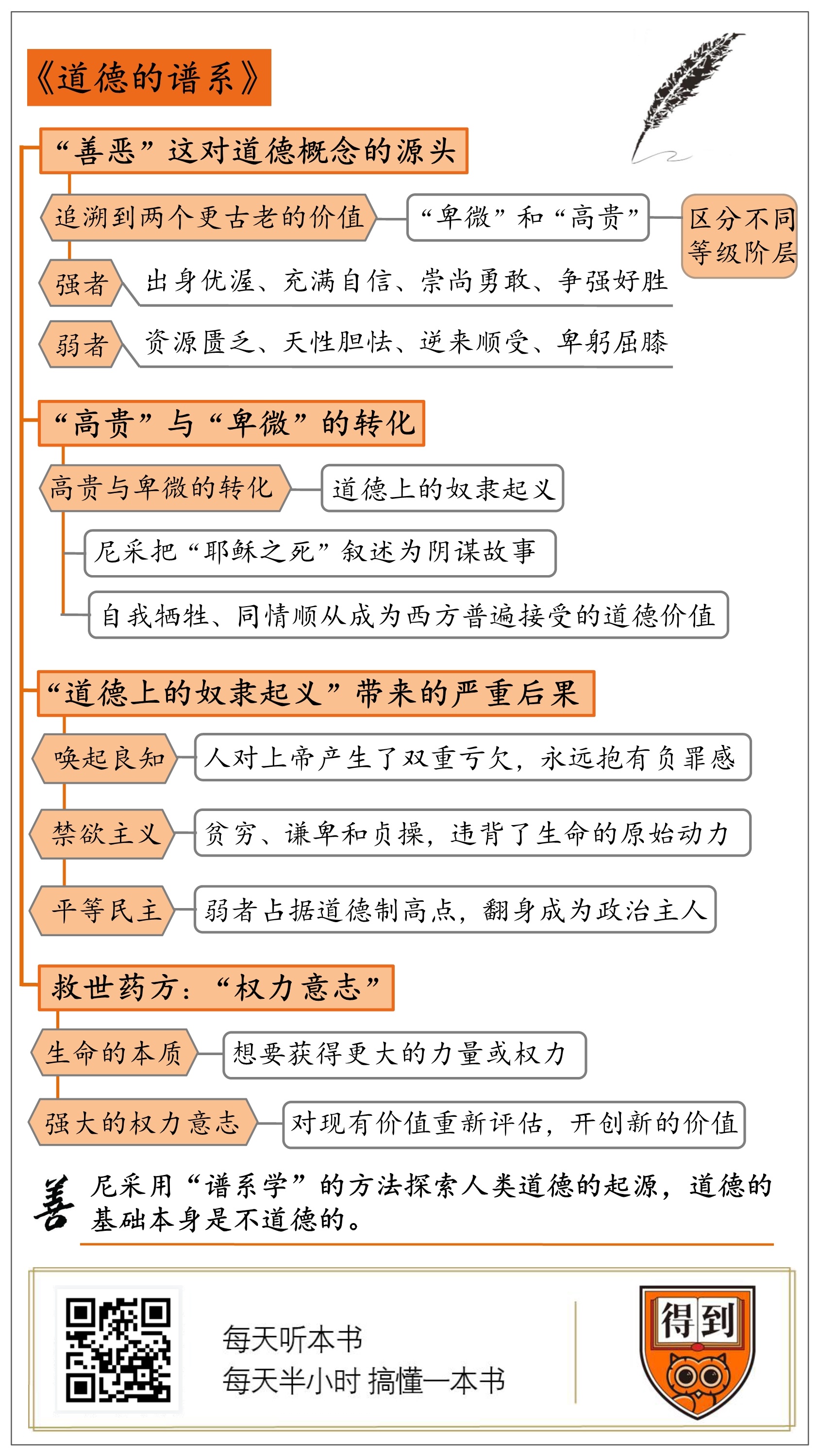

在《道德的谱系》里,尼采揭示了道德上的“善”与“恶”这对道德概念,来源于“高贵”与“卑下”或者“强者”与“弱者”这对原本与道德无关的概念。通过犹太人导演的一场“戏剧”,弱者主张的谦卑、顺从、同情、义务征服了强者主张的暴力、野蛮、征服,成为了“道德”的代名词。这场“道德上的奴隶起义”给西方人带来了良知与罪责意识,禁欲主义精神和崇尚民主平等的风气,造成了西方思想的衰颓。要想解决这个危机,就需要推翻基督教道德,复兴“权力意志”,重新评估一切价值。

你好,欢迎“每天听本书”,今天要为你解读的书是尼采的《道德的谱系》。这本书是尼采晚期的代表作,也是一部震动了西方思想世界的著作。在书里,尼采提出了一个颠覆性的看法:道德的基础本身是不道德的!

这个观点,很有挑衅性。尼采的意思是说,我们今天看来绝对正确的那些价值观,比如善良、平等、良知,如果回到起源去看,它们的正确性,很值得怀疑。你肯定感觉到了,尼采是要批判当时在欧洲居于主导地位的道德规范,开创一种理解道德的新方式。

道德是尼采在创作的晚期集中探讨的问题。为此,他在1886年和1887年先后出版了两本书,一本是《善恶的彼岸》,另一本是今天要讲的《道德的谱系》。同时他还计划写一本体量更大的著作,书名是《权力意志》。不过遗憾的是,尼采在1889年初精神崩溃,彻底失去了工作能力,《权力意志》最终没有完成。

这几本书里面,《道德的谱系》最能代表尼采晚期的思想,也是学者们公认的尼采最重要、最复杂、影响最深远的作品之一。在这本书里,他发明了一种新的方法去研究道德,用令人震惊的语言,批判了基督教给欧洲人带来的种种弊病甚至危机。

在今天的解读里,我会分成四个部分带你了解《道德的谱系》中的主要观点。

第一部分,尼采为什么说,“善恶”这对道德概念的源头,其实是“高贵”和“卑下”这对等级概念?第二部分,“高贵”与“卑下”这对和道德无关的概念,怎么被尼采转化成了“善恶”这对道德概念?第三部分,这场转化,带来了哪些严重的后果?在最后一部分,我会带你了解尼采提出的挽救这场道德危机的药方,也就是“权力意志”。

在解读开始之前,必须要提醒你一下,尼采在《道德的谱系》里提出的某些观点,以今天的标准看,是政治上不正确的言论,特别是他对犹太人的恶毒攻击,对平等和民主的肆意践踏,对雅利安人高贵属性的赞美。我们读这本书的时候,需要保持批判性,不要轻易被尼采 “洗脑”。

不过,回在19世纪末的欧洲,尼采提出这些惊世骇俗的观点,确实有着警醒世人的作用。更重要的是,到今天,这些观点已经成了当代西方思想重要的组成部分。尤其是要反思和批判西方主流思想,就肯定绕不开尼采。比如斯宾格勒的名作《西方的没落》,就深受尼采《道德的谱系》的启发。

接下来,就正式进入今天的解读。我们先来看看尼采如何研究人类道德的起源。

在《道德的谱系》的一开篇,尼采就宣称,人类虽然认识了很多东西,但是却并不认识自己,甚至可以说,“离一个人最远的,就是他自己”。我们对自己的无知,有一个重要的表现,就是我们居然不了解“善恶”这对道德概念是怎么来的。我们每天都在使用它们,经常把道德上的“善”归于自我牺牲、同情他人、有责任感;而“恶”就是这些特征的反面,自私自利、冷酷无情、缺少责任感。但是尼采认为,这样看待道德,只能说明我们并不了解“善恶”的起源,不了解道德从何而来。尼采要做的,就是用新的视角和新的方法,到人类远古的历史中,去探索道德隐秘的起源。

尼采使用的这个新方法,就是这本书标题中提到的“谱系学”。“谱系学”听着很厉害,其实很好理解。“谱系”就是我们说的“家谱”“族谱”。如果想要修好家谱,我们就需要搞清楚这一家每个成员的来历,他们都做过什么。尼采研究道德,用的方法也差不多。他综合利用历史学、语言学、社会学、心理学的知识,去探索“善恶”这对概念的产生和演化过程,追踪当时看似权威的道德规范的来源,找到道德背后那些跟道德无关,甚至反道德的要素。尼采开创的这种方法,对20世纪的西方思想产生了深远的影响。法国思想家福柯把这种方法发扬光大,在《知识考古学》《规训与惩罚》《性史》等一系列著作里,福柯都是用这种谱系学的方法,探究人类的思想和行为。

我们说回尼采,他用谱系学方法考察善恶的起源,有什么重要的发现呢?简单来说,他的结论是,“善”与“恶”这对概念可以追溯到两个更古老的价值:“高贵”和“卑下”。“高贵”和“卑下”这对概念,任何远古的人类社会都有。它们的作用,主要是区分不同的社会等级和阶层,跟今天说的“道德”完全不是一回事。

那么,为什么尼采会说,“善”与“恶”的起源是“高贵”和“卑下”呢?

我们可以把尼采的分析,看作一个寓言故事。在这个寓言里,他塑造了两个人物,一个是高贵的强者,另一个是卑下的弱者。

强者是传统社会里的富人、主人、统治者。他们出身优渥、衣食无忧、充满自信和骄傲,他们总是生气勃勃、积极行动,崇尚勇敢和冒险精神。强者争强好胜,渴望展示自己的力量,甚至野性。他们用暴力征服自己民族里的弱者,也会去征服周围的民族,而那些被征服的民族就会把他们看作“野蛮人”和“恐怖的野兽”。今天,我们肯定会觉得,不管怎么样,暴力征服肯定是错的。但是尼采认为,弱肉强食,这是自然的规律。我们不该因为使用暴力指责强者,就好像我们没有理由指责狮子用暴力猎杀其他动物一样。

在尼采看来,很多古代的民族都是强者,比如荷马史诗里的希腊英雄、能征善战的罗马人、靠劫掠为生的维京人,还有德国人的祖先哥特人和汪达尔人,他们都是强者的代表。这些强者喜欢在光天化日之下,真刀真枪的战斗。他们想要的是当下的胜利,证明自己的英雄气概。他们不会记仇,对于那些强大的敌人,反而会给予足够的尊重。

跟强者相对的,是卑下的弱者。他们大多是传统社会里的穷人、奴隶。他们资源匮乏、天性胆怯、缺少自信和尊严。他们不能凭借自己的力量获得幸福,只能躲在角落伺机而动。因为力量不济,弱者崇尚的价值是逆来顺受、卑躬屈膝、忍辱负重。为了让自己的生活不显得过于悲惨,弱者还需要把这些被迫接受下来的品质,重新包装一番。比如,把软弱无能说成“善良”,把卑贱怯懦说成“谦逊”,把屈从权威说成“顺从”和“忍耐”。他们用这种方式,自我麻醉,生活在强者的阴影之下,维持着强弱之间的平衡。

这就是尼采通过谱系学方法发现的人类道德的起源:“善”与“恶”原本的含义是“高贵”与“卑下”。这两个词最初只代表力量的强弱或者等级的高低,跟我们今天说的道德风马牛不相及。

那么“高贵”与“卑下”怎么就变成了“善”与“恶”呢?更悖谬的是,从道德的角度看,“高贵者”主张的暴力、野蛮、征服好像更多是“恶”的代表,而“卑下者”看重的同情、谦逊、忍耐反而更像是“善”。那原本的弱者是怎么成功翻盘,压倒了看起来不可一世的强者,自己站上了道德的制高点呢?在第二部分我们就来看看尼采是怎么回答这个问题的。这也是《道德的谱系》整本书里最关键的问题:道德上的奴隶起义。

我们在前面提到过,强者虽然喜欢战斗,也喜欢征服和压迫弱者,但是他们并不记仇,他们只追求当下的胜利,今生今世的荣耀。与强者相反,弱者没有力量去追求当下的胜利,他们只能把对强者的仇恨积攒在心里,形成深深的怨恨。尼采认为,在这种怨恨的驱使下,他们设计出一个阴谋,来颠覆强者的地位。弱者的阴谋是什么呢?他们编造出一套宗教信仰,搬出来一个看不见摸不着的上帝,把那套弱者的价值跟上帝联系起来。然后,他们开始贬低今生的意义,把真正的幸福都寄托在来世或者天堂。他们把本来是被迫接受的谦卑、顺从、忍耐,说成道德上的“善”,是上帝喜欢的品质,也是进入天堂获得来世幸福的钥匙。同时,他们把强者崇尚的骄傲、暴力、贪婪说成道德上的“恶”。不管强者现在看起来多么风光,最终都要在地狱里接受上帝的诅咒和惩罚。

尼采还认为,最早编出这套说辞的是古代的犹太人。听到这些说法,你心里可能完全不认同。刚才我们也说了,尼采的某些说法,今天来看肯定非常不正确。我们还是把它当作强者和弱者的寓言故事来看。在故事里,接下来,弱者就要上演翻身逆袭的故事了。

在尼采看来,犹太人在历史上长年被周围的埃及人、巴比伦人奴役,因此常年处在弱者的境地,这也让他们的怨恨最为强烈、最为持久。他们编出了那套关于上帝的说辞,然后就开始不断重复,一方面是加强对自己的麻醉,另一方面也要不断说给强者听。谎言说了一千遍也成了真话。强者听到弱者在上千年的时间里,反复宣扬相同的价值,也难免不去考虑他们说的是不是真的。这是阴谋的第一步。

尼采说,在那之后,犹太人又制造了一场大戏,那就是“耶稣之死”,这就是阴谋的第二步。耶稣出生在犹太家庭,家境贫寒,他说自己是上帝的儿子,来到人间要成全上帝的律法,给人带来爱。他非常谦卑地告诫人们要忍受痛苦,如果有人打你的左脸,要把右脸也给他打。

按照尼采的标准,耶稣完美地代表了犹太人主张的那种弱者的价值。但是,犹太人却成功地把耶稣包装成了敌人。犹太人不承认耶稣是上帝的儿子,是人类的救世主,还说服罗马人总督彼拉多,把耶稣钉死在了十字架上。耶稣的死本身,完成了犹太人的故事里面上帝拯救人类的计划。因为只有让一个毫无罪孽的人成为其他人的“替罪羊”,才能洗净人类的罪孽。这之后,只要是相信耶稣是救世主,就可以得到上帝的宽恕,最终进入天堂。罗马人杀死耶稣,既成全了上帝的救赎计划,也成全了犹太人的阴谋。因为耶稣被塑造成一个没有犯下任何罪行,却无辜被杀的上帝之子的形象,强者自然会觉得自己做了一件亏心事。这样,他们就更容易相信犹太人之前编造出来的关于上帝惩罚的故事,更容易相信耶稣说的救赎故事。

按尼采的这个逻辑来看,耶稣就是一个诱饵,而罗马人被犹太人说服,吞下了这个诱饵。就这样,罗马这个曾经高贵强悍的民族,就被犹太人这个卑微弱小的民族征服了,基督教成了罗马的国教。用尼采的话来说,罗马人拜倒在了四个非常卑微的犹太人脚下:一个是自称上帝之子的耶稣,一个是他的母亲玛利亚,一个是曾经的渔夫彼得,还有一个是曾经做帐篷的保罗。耶稣和玛利亚不用多说,彼得和保罗是耶稣最重要的两个门徒,也被当作是教会的基石,彼得掌管着天堂的钥匙,而保罗拿着保卫教会的利剑。

尼采用自己高超的文学技巧,把“耶稣之死”这整个事件,讲成了一个阴谋故事。在这个故事里,犹太人利用“耶稣之死”这场精心策划的戏剧,成功地实现了一场“道德上的奴隶起义”,让弱者成功翻盘。他们奉行的自我牺牲、同情、顺从、谦卑,也逐渐变成了被西方人普遍接受的道德价值。但是在尼采眼里,那只不过是一种“牲畜的道德”。

第三部分,我们来说说,这场“道德上的奴隶起义”除了造成了强者和弱者价值的反转之外,还带来了什么进一步的后果?

第一个后果,就是所谓的“良知”,以及由良知产生的罪责意识。要说清这个问题,我们还要再回去看看尼采的谱系学方法,看他如何考察人类早期社会里的惩罚机制。

尼采说,人是一种非常健忘的动物,不过健忘对人来讲很重要,是一种主动的保护机制。健忘让人们能够免于受到纷繁信息的骚扰,也可以让新的信息更好地进入头脑。那么从社会的角度讲,怎么能让人不要忘记自己的承诺,履行自己的责任,遵守既定的社会规范呢?尼采说,最好的办法是给他们制造痛苦,也就是对他们施加各种惩罚,用这种方法加强记忆。尼采观察到,所有的早期人类社会,都有花样繁多的惩罚手段来折磨人、制造痛苦。这些手段无非是为了让人们牢牢地记住自己的承诺、责任和规则。在古代,惩罚都是直截了当的,而且经常是公开的。这样就在给被惩罚的人造成痛苦的同时,也给施加惩罚的人和观众带来了一种暴力和血腥的快感。这就是强者理解的“义务”和“责任”。他们惩罚罪犯,是想纠正犯罪带来的伤害,消除罪犯获得的好处,为社会清除毒瘤。他们从来没有想过通过惩罚能够唤起坏人的“良知”或者“罪责意识”。这两样东西,在强者主导的社会是不存在的。

但是,在“道德上的奴隶起义”之后,情况发生了反转。这个时候,人们需要面对的,就不再是传统社会里那些有形的审判和有形的惩罚,而是上帝整个无形的大法官。有形的审判和惩罚是能躲避的,而那个全知全能的上帝,却是无法躲避的。每个人都必须直面上帝,时时刻刻在上帝面前接受良知的谴责。因为相比完美的上帝,人几乎毫无价值,而且,人都带着从亚当和夏娃那里继承来的原罪,总会犯下各种错误,这些错误就是人欠上帝的债务,理应受到上帝的惩罚,而且怎么惩罚都不为过。

尼采说,想着上帝可能随时会惩罚我,这就已经够可怕的了。更可怕的是,上帝没有直接惩罚人,反而出于对人的爱,牺牲了自己的儿子耶稣,为人类偿还债务。从基督教的角度看,这简直就是债权人对债务人无限的爱和恩典。于是,人就对上帝产生了双重的亏欠,一重是因为犯罪而来的亏欠,另一重是因为上帝牺牲了自己的儿子导致的亏欠。那人怎么办呢?当然就是老老实实信仰上帝,同时永远处于良知的谴责和负罪感之中。这样,基督教就给人们带来了长久的罪责意识,人们需要不断地否定自我,压抑自己的本能。这解释了人们对于无私和自我牺牲的推崇,把这些品质看作是美好的理想。但是在尼采看来,这却是人类无可救药的疾病和疯癫,而这个世界就像一座巨大的疯人院!

除了良知和罪责之外,道德上的奴隶起义带来的第二个后果是禁欲主义的盛行。在尼采看来,这个后果可以从前面的弱者道德和罪责意识里面推论出来。人们受到良知和罪责的谴责,认为自己是罪人,于是就有了自我折磨和自我虐待的倾向。坚持贫穷、谦卑和贞操,就是禁欲主义的三个标志。在尼采看来,禁欲主义违背了生命的原始动力和本能,否定了生命的意义。那些奉行禁欲主义的人,生命已经衰颓,出现了严重的心理和生理障碍,但是这些病人却要反过来用禁欲的理想去反对健康人,蔑视人类各种强大的欲望。

道德上的奴隶起义还带来了第三个,也是政治上的后果,那就是平等和民主。在这场起义之前,“高贵”与“卑下”之间有清晰的界线。这个世界有明确的等级结构。而起义之后,原有的等级秩序被打破了,弱者占据了道德制高点,于是也要翻身成为政治上的主人。这样,民主就成为主导性的政治价值。尼采认为,从基督教在罗马帝国取得胜利,到他生活的时代,这中间的一千五百多年里,虽然强者传统偶尔有所抬头,比如在文艺复兴时期,但是也无法阻挡弱者横扫欧洲。这个势头最终在法国大革命之中达到高潮。在尼采看来,法国大革命,就是心怀怨恨的平民对传统贵族和王权的决定性胜利。

尼采认为,基督教道德,或者说奴隶道德的胜利,让人类从思想上、精神上和政治上都无法达到本来可以达到的高贵和伟大。他在这种奴隶道德里面看到了人类的停滞、衰落,甚至末日。

通过前面的解读,我们看到了尼采反对犹太人、反对平等主义、反对民主的立场。我想你也感受到了,这本书为什么会震惊西方思想界。尼采的批判不一定正确,但是,他在19世纪末揭示的西方民主的弊病,那个时代的颓废风气,以及基督教道德与这种整体氛围的关系,确实发人深省,也预见了20世纪西方出现的很多深刻矛盾和冲突。

在最后一部分,我们再来说说在尼采的晚期著作里反复出现的一个重要的主题“权力意志”,这是尼采为了治疗前面提到的道德弊病开出的药方。

“权力意志”是尼采哲学的一个重要标签,有时候也被翻译成“强力意志”。在尼采看来,想要获得更大的力量或者权力,是一切生命的本质,各种植物和各种动物进行的“生存竞争”,就是权力意志的体现。人生之中更是处处体现着权力意志,我们总是想要更高的地位、更高的学识、更多的金钱。这种意志的主要表现方式是主动的、积极进取的、甚至带有攻击性,也就是前面讲到的强者的行事方式。但其实那些弱者也在间接地体现着权力意志。他们的阴谋,奴隶道德的起义,禁欲主义者的说辞,都是这种权力意志的间接体现。

在尼采看来,拥有强大的权力意志的人,就可以对现有的价值进行重新评估,开创新的价值。尼采深知自己无法做到这一点,他最多是一个新时代的“先知”,不可能亲自去开创那个新的时代。作为先知,他只能去呼吁伟大人物的出现。这个人物一定是一个反对基督教的人、反对虚无主义的人,他拥有足够的权力意志,可以带领人们走出现时代的衰败,重新解放高贵者的权力意志,重新恢复强者的统治,恢复等级制的社会。

尼采为什么能够确信这样一个人物终将到来呢?原因依然是他所信奉的“权力意志”。他相信所有伟大的事物,都会因为自我实现而导致自我毁灭,这就是生命的法则:自我超越就是生命的本质。基督教作为一种道德曾经打破了强者的统治,实现了自身,之后,它也必定会被自身毁灭。尼采坚信,基督教发展到了他那个时代,已经气数将尽,他已经站在基督教毁灭的门槛上。基督教带有“求真”的意志,因为上帝就是真理本身,但是这种意志也必将揭示基督教本身的虚伪,必将揭示尼采在自己的著作中反复昭示的真理:“上帝死了!”。如果上帝死了,基督教自然也就要死了,它带来的那种弱者的道德也就跟着死了。

好,到这里,尼采的《道德的谱系》就为你解读完了。我们再来回顾一下解读中的要点。

《道德的谱系》这本书是尼采用短短半个月完成的作品,里面确实有很多相当极端的想法,写完这本书仅仅一年多之后,尼采的精神也崩溃了。他那些极端的想法,却预见到了那个时代的弊病。他用“谱系学”的方法探索人类道德的起源,揭示出道德背后那些非道德的要素。他认为,当时人们所说的道德上的“善”与“恶”,其实来自原本跟道德无关的“高贵”与“卑下”。卑下的弱者凭借一场有预谋的“奴隶起义”,颠覆了强者信奉的价值,自己站到了道德的制高点上。这场道德上的“奴隶起义”造成了思想和政治上的严重后果,导致了欧洲的衰落。如果想要医治欧洲精神上的衰落,就需要复兴权力意志,重新评估一切价值。

最后,我想借尼采的一句话,来跟你分享我读这本书的感受。尼采说过:“如果读完这本书,你没有被里面的每句话深深地伤害,同时又感到巨大的喜悦,那么你就没有读懂它。”这句话是尼采用来评价自己的另一本书《查拉图斯特拉如是说》的,但是我觉得,用它来描述《道德的谱系》似乎更加合适。尼采对人类道德根源的深刻挖掘、对人类状况的深刻洞察,读起来都让人感到巨大的喜悦,但是如果关于道德的真相确实像他揭示的那样,毫无疑问会深深刺伤每一个相信道德的读者。

撰稿:刘玮 脑图:摩西脑图工作室 转述:徐惟杰

划重点

-

尼采是要批判当时在欧洲居于主导地位的道德规范,开创一种理解道德的新方式。

-

他在19世纪末揭示的西方民主的弊病,那个时代的颓废风气,以及基督教道德与这种整体氛围的关系,确实发人深省,也预见了20世纪西方出现的很多深刻矛盾和冲突。