《逻辑研究》 刘玮解读

《逻辑研究》| 刘玮解读

关于作者

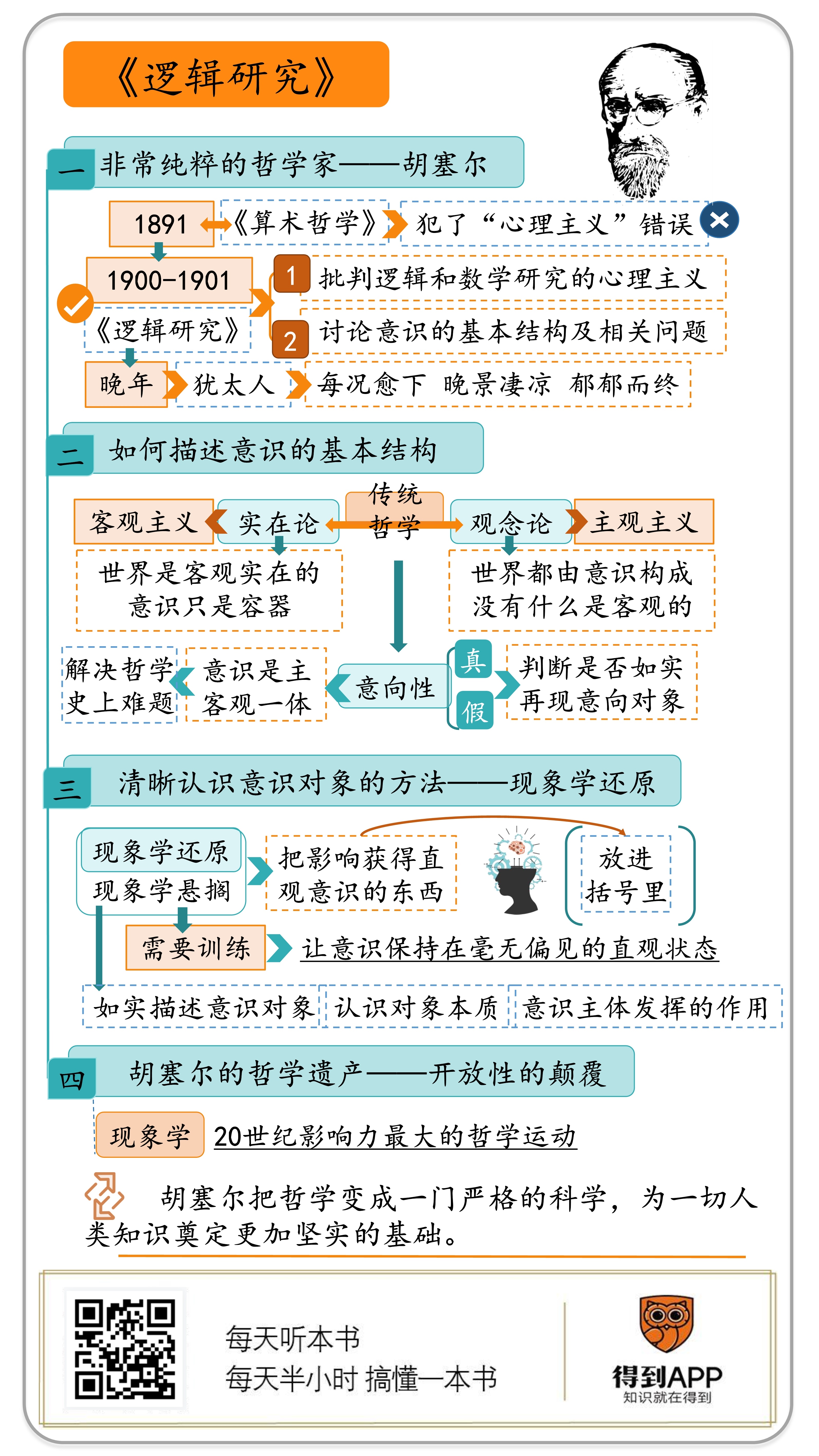

埃德蒙德·胡塞尔(Edmund Husserl, 1859-1938),出生在奥匈帝国,后成为德国公民,20世纪最重要的哲学家之一,毕生探索人类认识的基本逻辑,试图将哲学变成一门严格的科学,开创了“现象学”这个影响深远的哲学流派。撰写了《逻辑研究》《纯粹现象学与现象学哲学的观念》《欧洲科学的危机与先验现象学》等重要著作。

关于本书

《逻辑研究》的两卷分别在1900和1901年出版,标志着“现象学”的诞生,是对20世纪哲学进程影响最大的著作之一。胡塞尔提出“回到事情本身”的现象学口号,试图在传统的客观主义哲学和主观主义哲学之间开辟一条新的哲学道路,通过如实描述出现在意识直观中的“现象”为知识的确定性重新奠基。

核心内容

《逻辑研究》第一卷通过严格区分认知对象的观念性与认知活动的经验性,批判了当时流行的心理主义(即认为了解人类认知是心理学这门经验科学的任务);第二卷主要讨论人类意识的基本结构,以及与之相关的语言、判断、意义、真假等问题。胡塞尔提出意识的基本结构是指向某个意识之外的对象(即“意向性”),从而是主观与客观的统一体。用“现象学还原”的方法如实地描绘出现在意识之中的“现象”,我们可以认识事物的本质,获得知识的确定性。

你好,欢迎“每天听本书”。今天要为你解读是德国哲学家埃德蒙德·胡塞尔的代表作《逻辑研究》,这本书开创了20世纪最有影响的哲学流派之一:现象学。

“现象”是一个非常宽泛的词,指的就是世界呈现在我们脑海中的样子,比如我们会说天文现象、经济现象、心理现象,等等。那“现象学”是不是就是研究这些现象的学问呢?并不是,胡塞尔说的“现象学”关注的不是这些具体的现象,而是一个更根本的问题:意识如何把现象呈现出来,也就是意识的基本结构。

你可能会觉得,意识如何呈现现象,听起来是心理学或者神经科学研究的东西,不像哲学啊。没错,胡塞尔一开始也认为这是心理学的任务。但是后来,他发现不管是心理学,还是其他科学,都没有揭示出意识的本质。胡塞尔认为,揭示意识的本质,必须“回到事情本身”,就是要排除文化、科学、宗教这些东西的干扰,如实地描述意识如何呈现现象。请你注意,“描述”这个词很重要,对于世界如何运行,思维如何运转,现象学不做解释,只做如实的描述。这种如实的描述,就是一切知识的来源,所以胡塞尔认为现象学提供了一切知识的前提。

胡塞尔一生都在努力搞清意识的基本结构,但是,我们的意识太复杂,而胡塞尔的这项工作又太有原创性,所以《逻辑研究》这本书写得极其难懂,是哲学史上又一本出了名的“天书”,可以和康德的《纯粹理性批判》、黑格尔的《精神现象学》相提并论。连胡塞尔本人都经常被自己的语言困扰。他曾经说过:“我只能在精神新鲜、思路清晰的时间里理解我的思想;而在过度工作之后,连我自己也无法把握它们。”读过《逻辑研究》之后,你也会像我一样相信,这绝对不是自谦之词。

不过,因为这本书对哲学做出的原创性贡献和巨大的影响,我们还是要一起努力去啃一啃这块硬骨头。下面的内容会分成四个部分:在第一部分,我们先来了解一下胡塞尔这位非常纯粹的哲学家;第二部分我们来看看胡塞尔如何描述意识的基本结构;第三部分我们说说胡塞尔的“现象学还原”,这是他提出的清晰认识意识对象的方法;最后,我来给你简单说说胡塞尔和《逻辑研究》这本书对之后的哲学产生了什么深远的影响。我得提醒你,胡塞尔在这本书里用了大量的概念和非常复杂的分析,我这里的解读只是帮你推开进入这座大厦的一道门。

好,言归正传,我们先来了解一下胡塞尔。他出生在1859年,上大学的时候主要学习天文学、物理学和数学,23岁拿到了数学博士学位,之后却转向了哲学,找到了毕生的志业。胡塞尔接受过严格数学训练,这对他后来研究哲学至关重要。他追求思维的清晰和严谨,很难接受传统哲学里的那么多空话和玄想。胡塞尔最欣赏“现代哲学之父”笛卡尔。笛卡尔也是数学家,他用数学的严格性,从普遍怀疑开始,重新为哲学奠定基础。但是胡塞尔不同意笛卡尔的结论,他想用比笛卡尔更严谨的方法,把哲学变成一门严格的科学,为一切人类知识奠定更加坚实的基础。

胡塞尔的第一次尝试是1891年出版的《算术哲学》。在这本书里,他想要借助人类的基本心理事实,来澄清数学里的基本概念。结果,这本书一出版就遭到了数学家和逻辑学家弗雷格的猛烈批判,说胡塞尔没有清楚地区分人类心理中数的“表象”,与这些表象的“客体”,也就是数字本身。这样就把原本客观的数学对象变成了主观的心理学对象,犯了“心理主义”的错误。

胡塞尔接受了这个批评,坚决转向。他不再尝试用心理学的方法分析具体的对象,而是专注于最本质的问题,意识的基本结构本身。之后,胡塞尔十年磨一剑,在世纪之交的1900年和1901年出版了两卷本的《逻辑研究》,成为当之无愧的“划时代”巨著。其中,第一卷批判逻辑和数学研究里面的心理主义,和自己之前的思想划清了界限。在第二卷里,胡塞尔讨论了意识的基本结构,以及相关的一系列问题,比如语言、判断、意义、真假等等。

《逻辑研究》出版之后,胡塞尔成为了德国“新哲学”的领军人物,在他身边迅速聚拢了一批优秀的弟子。胡塞尔也清楚自己在开创一种全新的哲学、一个崭新的哲学学派。而且,他坚信自己的哲学有重要的意义,可以重新给人们带来确定性,把当时的世界,那个经历了第一次世界大战浩劫的世界,从虚无主义和怀疑主义里面拯救出来。

作为一个新学派的开创者,有很多弟子继续从事他开创的事业,这并没有让胡塞尔飘飘然,或者以权威自居。他始终都是一个严谨的学者,真诚地面对自己遇到的难题,不断对自己的思想做出修正。他认为,《逻辑研究》只是一个起点,与其说它给出了一套不容置疑的确定学说,不如说,它提供了一个认识人类意识的新方法。

胡塞尔在之后的思考和教学中,不断地思考现象学的道路应该怎么走,现象学的方法应该如何应用,也发生过一些思想上的转向。刚才说了,他早期关注的是,意识的基本结构;到了中期,关注的问题是“现象学还原”,这个词是什么意思,稍后我们再来解释;再到晚期,他开始关注我们的整个生活世界。但是,这一切的起点都是《逻辑研究》,这本书太有名,影响也太大了。胡塞尔晚年曾经不无遗憾地说:“自从我的哲学发生巨大变化以来,就不再有人和我同行。…《逻辑研究》只是一个小小的开端,而今天人们却只根据这本书来评价胡塞尔。”

胡塞尔晚年是国际上赫赫有名的学者。但是在德国,由于希特勒上台,他作为犹太人的处境每况愈下,晚景凄凉。他被勒令停止教学活动,名字被从教授名单上去掉,不能使用学校的图书馆,不能在德国出版作品,最后连德国公民的身份也被取消了。晚年的胡塞尔,大多数时候只能离群索居,孤独地待在家里,学生也很少来看他,只是偶尔接受邀请去国外讲学。最终重病缠身的胡塞尔在1938年4月,79岁生日之后不久郁郁而终。他任教的弗莱堡大学,只有一个同事敢于对抗纳粹的淫威参加他的葬礼。

胡塞尔一生极其勤奋,每天都会记下自己的思考。他去世之后,留下了超过了四万五千页的手稿!一个来自比利时的学生,利用外交途径把这些珍贵的手稿运出了德国,才让它们免于被纳粹破坏。随后,人们在比利时鲁汶大学建立了胡塞尔档案馆,收藏、研究、整理胡塞尔的这些手稿。如今《胡塞尔全集》已经出版了43卷,依然有很多的手稿还在编辑整理之中。

了解了胡塞尔这位非常纯粹的哲学家之后,我们转入他的《逻辑研究》,看看胡塞尔怎么描述人类意识的基本结构。

我在前面介绍“现象学”是什么的时候,提到胡塞尔关心的不是具体的意识活动,也不是意识的生理学或心理学机制,他要描述意识的基本结构。这个结构,就是我们意识到一切事物时候的状态,不管是像2+2=4这种数学对象,还是像一棵树这种物理对象,或者是像独角兽这样假想的对象。

那么这个基本结构是什么呢?在胡塞尔看来,就是我们的意识总是“关于某个东西”的,这个东西可以是数学对象,可以是物理对象,也可以是假想的对象。这说明什么呢?这说明,意识总是指向某个意识之外的对象。那喜欢寻根究底的人可能会说,如果是意识到“我自己正在思考”呢,这听起来好像是在思考意识本身了,是不是?其实并不是,在意识到“我正在思考”的时候,“我正在思考”依然是“意识之外的对象”。练习过冥想的朋友,应该能体会,想要让意识不指向任何东西,或者说让意识里面空无一物有多么困难。这种“关于某个东西”,或者“指向某个对象”,就是意识最基本的结构。胡塞尔管它叫“意向性”,这是胡塞尔现象学里面最重要的概念。

说我们的意识总是关于某个东西,好像很显然啊,我这么一说,你就明白了。为什么这个概念,能开创一个新的哲学流派呢?因为胡塞尔试图用意向性这个概念,解决传统哲学中一个根本性的争论:这个世界说到底是实在的,还是观念的,或者用我们更熟悉的方式说,“存在与意识哪个更根本”的问题。

我来简单解释一下。实在论,也可以叫作客观主义。它认为,这个世界是客观实在的,我们的意识就像一个容器,当我们受到客观世界的影响,信息就会进入意识这个容器,我们就会产生意识。这是最符合我们常识的观点,它有什么不对的呢?

你想想,客观世界里的东西,其实仅仅是我们意识内容的一小部分,我们不仅能意识到树这样的物理对象,也可以意识到数学对象和独角兽。这些东西,客观世界里可都没有。而且,实在论还要面临一个严重的问题,那就是我们永远无法确定,意识之中的世界是真的吗?既然主体的意识和客体的对象,是截然不同的两样东西,意识与对象是否相符的问题就永远存在。如果不能确定我们的意识与客观对象相符,就会带来怀疑主义,也就是我们永远无法拥有确定无疑的知识。

观念论,就不认同实在论的观点。观念论也叫主观主义。这种观点认为,世界上唯一确定的东西就是“我在思考”,没错,就是笛卡尔最著名的那句“我思故我在”表达的意思。这种思想发展到后来,就变得很极端,甚至认为整个世界都是由我的意识构成的,没有什么是客观的。

我们都知道,不同的人,可以意识到同一个对象,比如你和我同时看到一张画;同一个人的不同意识活动,也可以指向同一个对象,比如我看到了一张画,过了几天,又回忆起这张画。但是,按照主观主义的观点,我和你看到的,并不是一张画,我看到和我回忆到的,也不是同一张画。这就会导致相对主义的问题,我们也无法获得确定的知识。

你看,不管是怀疑主义还是相对主义,都是对人类知识的巨大威胁,在胡塞尔之前,传统哲学已经陷入了巨大的困难,那我们应该怎么办呢?

胡塞尔就是要给这个难题找一个新的出路。他找到的出路就是前面说到的“意向性”。如果意识一定是关于意识之外的对象的,这就说明,意识和意向对象是直接联系起来的,意识是主客观一体的。这样一来,主观和客观,就不是截然不同的两种东西。怀疑主义和相对主义的难题,也就不攻自破了。

意向性这个概念,不仅解决了哲学史上的难题,也帮助我们重新理解真和假这对概念。通常,我们说的“真”,就是我的判断和客观世界相符,比如我说“现在下雨了”,如果确实在下雨,那么我说的这句话就是真的;如果没下雨,我说的这句话就是假的。但是,在胡塞尔那里,“真”不是这个意思。他认为,“真”就是我们的判断如实地再现了意识直观到的意向对象;“假”就是我们的判断没有如实再现意识直观到的对象。还用下雨的例子,当我说“现在下雨了”,胡塞尔会怎么判断这句话是真是假呢?如果,我当时以一种直接的方式意识到下雨,比如说透过窗户清楚地看到了雨滴落下,那这句话就是“真”的;如果,我们直接意识到没有下雨,比如走出屋子没有雨滴落在身上,这句话就是假的。换句话说,胡塞尔说的“真”,是“判断”和“直观”这两个意向性行为是不是相符,而不是判断和客观对象之间是不是相符。

下不下雨当然是最简单的真假判断,在其他更复杂的判断上,包括逻辑学、数学、科学判断,道理也都是一样的。它们是不是真的,取决于我们的意识能不能直观到它,直观不一定是通过感觉进行,也可能是观念性的,比如,1+1=2,就是我们可以直观到的观念。不同的对象,我们直观的方式也不一样,但是,不管怎样,直接出现在意识之中的清晰而自明的直观,就是一切人类知识的最高权威。胡塞尔说,现象学的第一原理就是:每一种原初给予我们的直观,都是认识的合法源泉,在直观中原初地给予我们的东西,只应该按照它被给予的那样,并且也只在它被给予的限度之内得到理解。

这就是胡塞尔现象学的口号“回到事情本身”的含义:我们永远不要超出直观去做判断。

这样,胡塞尔就从人类最基本的意识行为入手,追踪到了意识的基本结构,然后又推论出真与假的本质。他从一个看起来非常小的问题入手,居然完成了对传统哲学的颠覆。这种颠覆性起初让胡塞尔本人都非常吃惊,他发现,现象学可以成为甚至必须要成为一切知识基础和前提。这就是为什么,胡塞尔信心满满,认为自己开创了一个全新的哲学学派。

说到这里,你可能会奇怪,我们的意识经常会犯错啊,我们会把张三认作李四,会记错很多事情,也会错误地理解很多理论。那怎么确保我们能够获得直观的意识和真的判断呢?这里的关键,还是上面说到的现象学的第一原理:只接受“在直观中原初地给予我们的东西”,也就是排除掉我们自行“脑补”出来的,加在那些清晰、自明的意识之上的东西。胡塞尔提出我们可以用一种叫作“现象学还原”的方法得到直观的意识。

严格说来,“现象学还原”是胡塞尔出版了《逻辑研究》之后才明确提出来的。在出版《逻辑研究》第二版的时候,胡塞尔把这个概念也加了进去,并且成为现象学最有标志性的概念。

“现象学还原”也叫“现象学悬搁”。它的意思是说,先不考虑那些影响我们获得直观意识的东西,把它们悬搁起来。用更形象一点的方式说,就是把影响我们获得直观意识的东西,都放进到括号里,暂时不管它们。所以,现象学悬搁也叫“加括号法”。胡塞尔的这个方法,类似当年笛卡尔在《第一哲学沉思集》里说的普遍怀疑,就是把那些不能确保为真的东西,都暂时当作假的,不去相信。

在胡塞尔看来,想要获得那种纯粹的、直观的意识,需要悬搁起来、放进括号里的东西,可是多了去了。比如说,我们前面提到的关于意识的客观主义和主观主义态度;再比如,各种数学或者逻辑规律、科学或哲学的理论,甚至日常的经验,等等。换句话说,我们要悬搁一切理论、假设、概括和抽象,仅仅关注现象呈现在意识中,最直接的样子。这就好像我们剥洋葱,一直剥到洋葱芯为止,那些剥下来的就相当于是被悬搁起来的,而保留下来的洋葱芯,就是意识里面直观到的东西。你可能觉得,这不就是说,我们学到的一切都没有用了吗?胡塞尔还真不是要彻底否定这些,把剥下来的洋葱都扔掉。他的意思是,当我们想要描述意识直观到的内容时,需要把上面提到的那些东西都悬搁起来。如果那些被剥掉的东西,后来证明也是有直观作为基础的,我们依然可以接受它们。在胡塞尔看来,这样的悬搁并没有缩小我们的知识,反而扩大了我们确定性的认识,把认识的根基真正凸显出来了,就像把认识从二维,升级成了三维的。

听到这里你一定很想知道,怎么使用“现象学还原”升级我们的认识呢?我其实也很想知道。不过,胡塞尔让我们失望了。他只是告诉我们“现象学还原”是需要训练的,而且这种训练非常困难,需要让自己的意识保持在毫无偏见的直观状态,也需要我们时刻保持警觉,防止客观主义或者主观主义的态度溜进我们的意识。据说,胡塞尔给学生上课的时候,经常做的就是这种现象学还原的训练,训练学生如何用正确的方式“观看”一支笔、一杯酒。不过学生们经常抱怨这种训练非常困难,他们也不明白胡塞尔想要让他们干什么。

在胡塞尔的著作里,几乎见不到关于现象学还原的例子,就算有,对我们帮助也不大。他曾经在书里描述,怎么对面前的一张白纸做现象学还原,他会注意这张白纸处于昏暗的光线之下,在它周围有一个“感知背景”,里面有书、铅笔、墨水瓶,等等,这些背景构成了一个“直观的场域”。他对这张纸的意识,就是把它从这个场域中挑选出来,关注它相对我的位置,它的大小、它的触感之类的直观感受,而对这个场域中的其他对象,不产生直观的意识。

我举了这个例子之后,你还是不太明白,是不是?这就对了。这说明,绝大多数的“现象学还原”需要在具体的情境中进行,而不是像1+1=2那样可以不考虑环境,直接拿来讨论。另外,从胡塞尔学生们的回忆里判断,“现象学还原”这个方法也确实有那么点只能意会不能言传的味道,连天才级的哲学家海德格尔都说,要不是他在胡塞尔身边当了好几年的助手,他也搞不明白“现象学还原”到底是怎么回事。

在胡塞尔看来,现象学还原不仅能够帮助我们如实地描述意识中的对象,而且还能够帮助我们认识到一个对象的本质,以及人这个意识主体在认识过程中发挥了什么作用。不过现象学还原的这两种作用说起来就更复杂了,我们就不在这里讨论了。

虽然怎么使用“现象学还原”还比较模糊,但是胡塞尔提出这个方法的意图还是清楚的,那就是要保证我们对某个对象的认识是直观的、清晰的、自明的,同时也保证这种认识不是纯粹私人性的,而是具有公共性。面前这张纸,是我意识的对象,经过恰当的现象学还原,我就可以认识到有关它的一些直观内容;如果你处在我的位置上,经过恰当的现象学还原,也能够认识到和我一样的直观内容。这样就保证了人类知识具有普遍有效性,这个说法,有点类似我们说科学实验要具有可重复性。

说完了胡塞尔现象学里面的两个重要概念,“意向性”和“现象学还原”,最后一部分,我们再来简单说说胡塞尔的哲学遗产。

在前面我们看到,胡塞尔试图打破传统哲学在主观与客观之间的二分,从而为哲学和科学重新奠基。我们还可以再换一个角度概括:他要打破传统哲学在现象和本质之间的区分。我们常说哲学或者科学就是要“透过现象看本质”,但是胡塞尔告诉我们,现象就是本质,或者更准确地说,用正确的方式认识到的现象,就是本质。

打破主观与客观的二分,打破现象与本质的二分,这些都是对传统哲学的巨大颠覆,也给胡塞尔带来了很多的批评,引发了很多争议。比如,有人批评他的意向性理论缺少科学的实证性和解释力;批评他的理论带有太强的唯心主义色彩;他宣称的不带任何偏见的现象学描述根本不可能实现;他的“意向对象”“现象学还原”之类的核心概念也不够清晰,等等。

但是,现象学对20世纪欧洲大陆哲学的影响怎么强调都不过分,特别是德国和法国哲学,几乎完全处在现象学的影响之下。在胡塞尔的直接弟子里,有存在主义哲学的创始人海德格尔,法兰克福学派的创始人霍克海默,哲学诠释学的创始人伽达默尔,提出“他者伦理学”的列维纳斯,等等。

没有直接听过胡塞尔的课,但是通过作品深受他影响的,就更是不计其数了。这里面,有法国存在主义哲学的代表萨特、梅洛-庞蒂,法国诠释学的代表保罗·利科,结构主义的代表阿尔都塞和列维·施特劳斯,解构主义的创始人德里达。受胡塞尔影响的学者们还发展出各种各样的现象学分支,比如政治现象学、社会现象学、历史现象学、宗教现象学、教育现象学、艺术现象学,等等。

在中国,胡塞尔和他开创的现象学从20世纪80年代开始就一直是哲学领域最热门的话题之一,除了研究胡塞尔和那些受到他影响的学者的观点,还有不少学者用现象学方法研究中国古代典籍和佛教经典,讨论现象学与中国传统哲学的关系,这些研究也都取得了非常丰硕的成果。

说起来也很有趣,胡塞尔在1920年代末就开始抱怨,他的弟子们没有严格按照他划定的路线发展现象学,而是走向了各种不同的方向,而且很多人都是通过批判胡塞尔来突出自己的新颖性和独特性。胡塞尔甚至相当悲凉地说,自己是一个没有追随者的领袖。可是如今回头看看,正是因为没有人严格追随胡塞尔划定的路线,而是保持了现象学方法的开放性,这场哲学运动才能开枝散叶,发展到如今的蔚为大观。

好,到这里,《逻辑研究》这本书的核心内容就为你解读完了。我再给你简单总结一下这期解读的要点。首先,胡塞尔是一个非常纯粹、非常真诚的哲学家,一生都在致力于搞清楚人类意识的基本结构,为哲学和科学奠定一个更坚实的基础。第二,《逻辑研究》这本书是胡塞尔最重要的著作,开创了现象学,这场哲学运动的口号是“回到事情本身”。第三,胡塞尔现象学最核心的两个概念是“意向性”和“现象学还原”,“意向性”说明了我们意识的基本结构,而“现象学还原”提供了我们认识最直接的意向对象的方法。第四,现象学是20世纪影响力最大的哲学运动,而且已经从哲学扩散到各个人文社会科学领域,这也最好地说明了胡塞尔理论的超强生命力。

最后我还想补充一点,《逻辑研究》是极少数我为你解读完之后,不想推荐你去阅读的哲学经典,实在是因为这本书写的太难懂了!如果你想去实际感受一下胡塞尔思想的魅力,我推荐你去读他的《现象学的观念》,这本书是他在1907年做的五次讲座,篇幅不大,语言更清晰,而且包含了他在《逻辑研究》之后的一些重要的思想发展。

撰稿:刘玮 脑图:摩西脑图工作室 转述:徐惟杰

划重点

-

胡塞尔认为,揭示意识的本质,必须“回到事情本身”,就是要排除文化、科学、宗教这些东西的干扰,如实地描述意识如何呈现现象。

-

在中国,胡塞尔和他开创的现象学从20世纪80年代开始就一直是哲学领域最热门的话题之一,除了研究胡塞尔和那些受到他影响的学者的观点,还有不少学者用现象学方法研究中国古代典籍和佛教经典,讨论现象学与中国传统哲学的关系,这些研究也都取得了非常丰硕的成果。