《社会契约论》 刘玮解读

《社会契约论》 | 刘玮解读

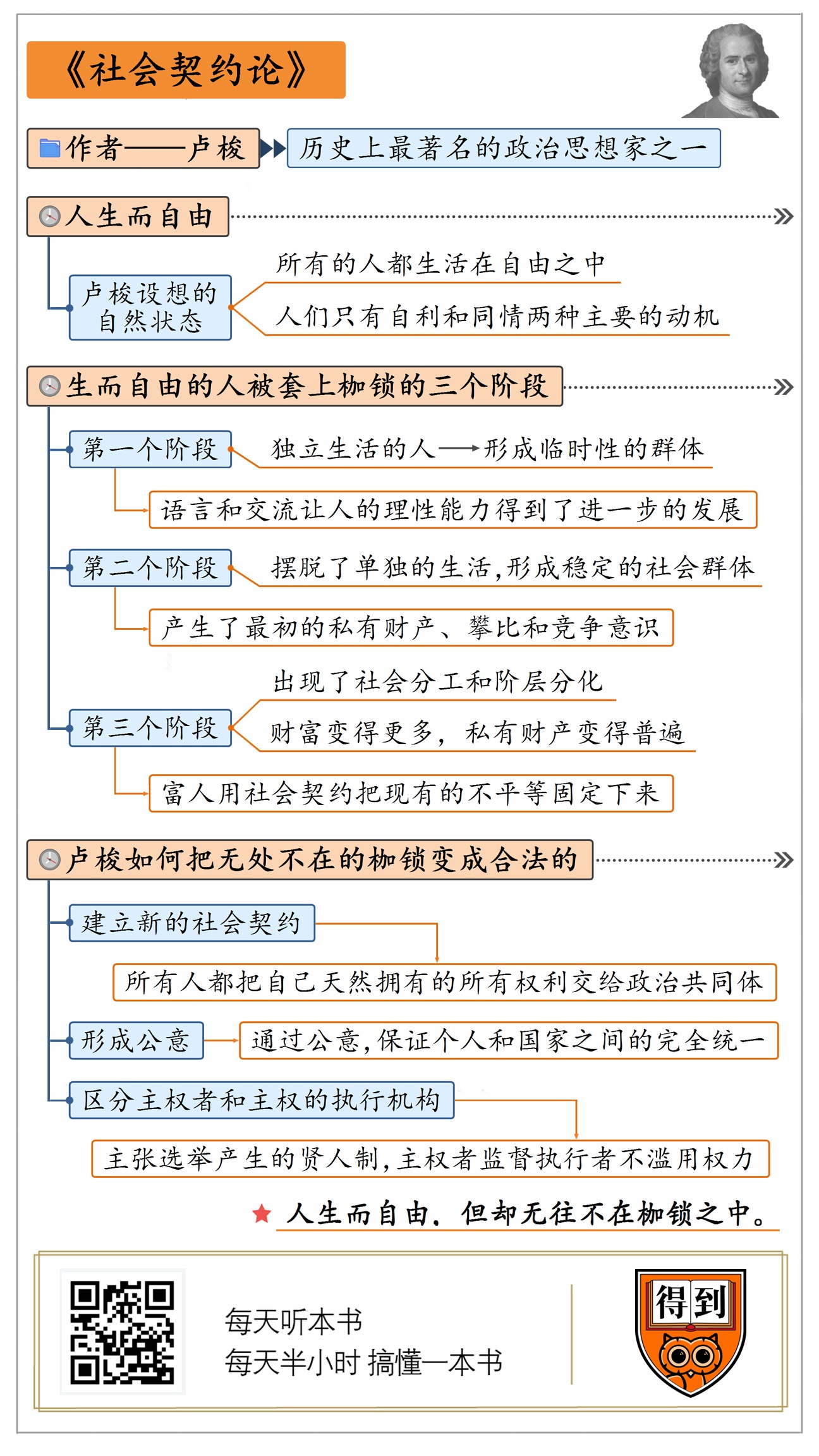

关于作者

让-雅克·卢梭(Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778),法国政治思想家、文学家、教育家、音乐家、植物学家,十八世纪最重要的政治思想家之一,写作了《人类不平等的起源和基础》、《社会契约论》、《新爱洛依丝》、《爱弥儿》、《忏悔录》等作品。

关于本书

《社会契约论》是卢梭最著名的作品。在书中卢梭回应了早年在《论人类不平等的起源与基础》中对人类社会处处存在不平等的枷锁的诊断,试图用一种新的社会契约代替之前不平等的契约,让人们能够在政治社会中享受自由与平等。

核心内容

在《社会契约论》的开篇,卢梭说出了最广为人知的名言:“人生而自由,却无处不在枷锁之中。他自以为是其他一切人的主人,但却比他们更是奴隶。这个变化是怎样发生的?我不清楚。如何让它成为合法的?我相信自己能够解答。”理解了这句话里的三个核心要素,就理解了卢梭从《人类不平等的起源与基础》《社会契约论》的完整逻辑。第一,人为什么生而自由,人原初的自由状态是什么样的?第二,人为什么会落入无处不在的枷锁,为什么想成为主人的人反而成了奴隶?第三,如何让人身上的枷锁成为合法的?最后一个问题是《社会契约论》要解决的核心问题,而卢梭整个理论框架的支点就是他的“公意”概念,即每个人从国家公民和公共利益的角度出发制定法律,这种法律就是能够实现人们自由和平等的“合法的枷锁”。

你好,欢迎“每天听本书”,本期为你解读的书是十八世纪法国政治思想家卢梭的名作《社会契约论》。

提起卢梭的大名,恐怕无人不知。他是历史上最著名的政治思想家之一,这本《社会契约论》也是历史上最有名的政治思想著作之一。不过,这本名著经常被人误解。这很大程度上是因为卢梭的思想非常复杂,甚至有些矛盾。

卢梭本人就是一个复杂、矛盾的人。他才华出众,不仅在政治思想领域有杰出的成就,还是水平很高的文学家、作曲家、教育思想家。但同时,他的为人又经常被人诟病,他倡导纯朴的道德,却把五个私生子都遗弃在孤儿院;他还有妄想症,动不动就和朋友发生争吵,几乎无法维持和别人的正常交往。

在思想上,卢梭既是启蒙运动的重要推进者,又是启蒙理想的深刻批评者。一方面,他主张人人生而平等、在政治上主张人民主权,这种思想直接影响了法国大革命。另一方面,卢梭又批判启蒙理想,他不认可人类的普遍进步,主张回归人的自然本性,这种观点极大地影响了后来的浪漫主义运动。

卢梭的这种矛盾也体现在《社会契约论》这本书里。这本书第一章的开头有一句很有名的话,就充满了矛盾:“人生而自由,却无处不在枷锁之中。他自以为是其他一切人的主人,但却比他们更是奴隶。这个变化是怎样发生的?我不清楚。如何让它成为合法的?我相信自己能够解答。”这句话内涵非常丰富,我甚至可以说,搞懂了这句话,你也就搞懂了整部《社会契约论》。所以,我对《社会契约论》的解读,会围绕这句话展开,说说这句话里提到的三个关键问题:

第一,人为什么生而自由?

第二,生而自由的人为什么陷入了无处不在的枷锁之中?

第三,卢梭有什么办法把无处不在的枷锁变成合法的?

要理解前两个问题,除了《社会契约论》之外,我还会为你补充一些卢梭在早期作品《论人类不平等的起源与基础》里面的讨论。而第三个问题是卢梭在《社会契约论》里想要解决的主要问题。

好,我们首先来看看卢梭为什么说“人生而自由”,人自由的生活状态是什么样的?

卢梭和他之前的两位契约论思想家霍布斯和洛克一样,都认为政治社会是人类的发明,在政治社会产生之前,人类生活在所谓的“自然状态”里面。在这种自然状态之中,没有成文的道德和法律,人都是自由而平等的。

但是,这三位思想家描述自然状态截然不同。霍布斯认为,自然状态没有政治和道德权威,非常恐怖,每个人都最大限度地满足一己私利,那是一切人对一切人的战争,人人都没有安全感。洛克认为,自然状态整体而言还不错,虽然没有政治权威和成文的法律,但是人们可以在“自然法”的支配下,大体上相安无事地生活,但是因为没有一个共同的权威,人们会在分配、裁决方面产生一些纠纷和不便。

在卢梭看来,他们两人提出的“自然状态”,其实都不够自然,都预设了太多属于人类社会的特征,比如语言、财产、争斗等等。卢梭设想的自然状态,要朴素、原始得多。在那里,人们过着离群索居的生活,男女只在进行繁衍的时候才短暂交往,孩子能够独立生活就立刻离母亲。人们没有什么交流,也就不需要语言。他们风餐露宿,但是身体健康、远离疾病的困扰,更没有现代人的那些烦恼。

那时的人们只有两种基本的动机,一个是自利,也就是追求自己的利益;另一个是怜悯,就是不愿看到别人遭受痛苦,并且会关心那些遭受痛苦的人甚至动物。在这两大动机的主宰下,人们在自然状态下的生活是很美好的。虽然人们要追求自己的利益,但是那时地广人稀,有足够的自然资源去满足需要,不会因为争夺资源产生争斗;同时,因为有怜悯的平衡作用,即便偶尔有一些摩擦也不会出现你死我活的争斗。卢梭把这些生活在自然状态中的人叫做“高贵的野蛮人”。

这种自然状态变化发展的速度极其缓慢,没有政治社会里面的那些尔虞我诈、钩心斗角,没有统治与被统治的关系,更没有战争和杀戮。所有的人都生活在自由之中,他们按照自己的方式追求自己的完善。这种追求完善的倾向让人不同于动物,也让人的理性能力有所发展。不过理性能力的提高,一方面让人的生活变得更好,同时也给人类从自由平等的自然状态,过渡到套上枷锁的状态埋下了伏笔。

接下来我们就来看看第二个问题:人类本来好好地生活在自然状态里面,为什么会被套上“枷锁”,进入政治社会呢?这些“枷锁”为什么又无处不在呢?

在霍布斯或洛克那里,人类有很明显的动机离开自然状态,进入政治社会。在霍布斯的自然状态里,因为人们没法过正常的生活,每个人都生活在持续的恐惧之中,随时担心被人杀掉;洛克的自然状态也有很明显的不便,人们不得不放弃自然状态,选择一个共同的权威,去协调这些可能出现的矛盾。

但是卢梭对自然状态田园诗般的描述,让我们很难理解这个转变。卢梭认为,从自然状态到政治社会的转变其实有一些偶然的成分,所以在《社会契约论》开篇的那句话里,卢梭才会说“这个变化是怎样发生的?我不清楚。”

不过卢梭还是按照他的逻辑给我们讲述了一种人类发展的简史,梳理了人类从自由走向枷锁的几个阶段。他很明确地告诉我们,不管是他对自然状态的描述,还是对人类发展阶段的讨论,都不是真实的历史,而是他按照自己对人的理解提出的理论假设。虽然是假设,但是卢梭认为自己讲述的历史远比善于欺骗的历史学家更加真实,更加接近人的本质。

在自然状态之后,人类经历的第一个阶段是出现了需要聚集在一起完成的活动。原本独立生活的人开始为了一些共同的目的,比如说狩猎,凑在一起,形成了一些临时性的群体,从而发展出了基本的语言。语言和交流让人的理性能力得到了进一步的发展。但是随着理性的发展,人的堕落也就开始了,而且一旦开始就不可逆转。卢梭甚至说:“人进行思考是违反自然的,能思考的动物是一种堕落的动物。”这种由理性的发展主导的堕落也具有双重性。它一方面让人类远离了自然状态;另一方面也让人的能力日趋完善,实现了更高的科学、技术、文学和艺术成就。

在第二个阶段,人们彻底摆脱了单独的生活,建造房屋,形成了家庭这种稳定的社会群体,夫妻之爱和父母之爱把人们聚集起来,可以更稳定地进行合作。更舒适的生活给人们套上了第一道枷锁,让欲望不断增加,产生了最初的私有财产,人们开始区分“我的”和“你的”。人与人之间产生了攀比和竞争意识,首先是争取异性和交配权,然后想要获得他人更多的关注和尊敬,于是“自尊”产生了。自尊虽然来自自然状态里就有的自利动机,但是比自利的范围要大得多,它关注的不只是物质上的满足,还有情感诉求,人类开始产生虚荣、羞耻、羡慕、嫉妒、报复等一系列的情感和行为。相比物质需求,自尊的情感诉求更难满足,它让人类迈向了不平等的深渊,走上了奴役之路。

第三个阶段,人们发明了农业和金属冶炼技术,生活水平大幅度提高,出现了社会分工和阶层分化;财富变得更多,私有财产变得普遍;有些人拥有土地,另一些人没有,于是虚伪、欺骗、战争、奴役等等邪恶随之出现。这个时候,人类的生存状况就接近霍布斯说的那种自然状态了,富人强取豪夺、穷人盗窃抢劫,谁也不得安宁。在这种缺乏安全感的状态中,富人肯定想把优势变成稳定的制度,于是,他们把人们组织起来,打着“保护所有人”的旗号,形成了看似公平的社会契约。但是这种社会契约的本质是把现有的不平等固定下来,同时制定出对富人更有利的政策,保证他们依然能够获得利益。而穷人因为自己本来处于劣势,没有认清这种社会契约的前提其实是压迫他们,就乖乖就范了。

在卢梭看来,这种通过强者的组织形成的社会契约非常虚伪,但是足以骗过大多数人,用卢梭的话说:“人们奔向枷锁,却以为它们可以确保自由。”人们牺牲了自己真正的幸福换取虚假的安宁。这就是人类用法律给自己套上的第二道枷锁,让他们更严重地丧失了自由和平等。这种枷锁无处不在,因为当人类社会发展到这个阶段,所有人都被卷入了社会分工和协作中,人们因为需要彼此依赖,也就需要彼此承认。所以才会出现卢梭说的“自以为是一切人的主人,却比他们更是奴隶”。人们想要成为别人的主人,得到别人的认可和赞美,其实却被这种获得认可的欲望奴役。人们再也不可能回到“高贵的野蛮人”那种纯洁而美好的生活了。

好,到这里,前两个问题我们就讲完了。在卢梭看来,人类原本生活在美好的自然状态之中,但是人类理智的发展和一些偶然的原因,让人们脱离了自然状态,开始拥有私有财产和自尊心,这就是人类政治上不平等的起源。政治社会给人们套上了奴役的枷锁,那些看似平等签订的“社会契约”其实是强者诱骗弱者订立的,是用表面上虚假的平等,保护强者的利益。

我们接下来转入第三个问题,看看卢梭为什么那么自信,认为自己可以把无处不在的奴役的枷锁变成合法的?

这部分我就从人们对卢梭的三个常见误解展开来讲。第一个误解是,人们认为卢梭主张人要摆脱枷锁,才能获得自由;第二个误解是,人们觉得卢梭认为国家的公共利益就等于所有人个人利益的加总;第三个误解是,人们认为卢梭主张直接民主制。

先来澄清第一个误解。在卢梭看来,摆脱枷锁其实是不可能,人们一旦离开了自然状态,就必然处在枷锁之中。卢梭想要做的其实是寻求一种合法的枷锁,让人们不再生活在不平等的奴役之中。换句话说,卢梭是要创造一种新的社会契约,让它不再是强者诱骗弱者套上的枷锁,而是确保一切人都能够拥有平等和自由的枷锁。“自由的枷锁”这个说法听起来非常矛盾,然而这恰恰就是卢梭想要实现的理想,也是他的思想为什么显得那么复杂的重要原因。

卢梭这个“自由的枷锁”是什么样的呢?首先,他反对强者和弱者订立契约,因为他们谈判的筹码不同,谈判的结果就不可能是自由和平等的。卢梭要求所有人都把自己天然拥有的所有权利交给政治共同体,也就是国家,这样就人为地创造了平等的个体,只有从这个平等的起点出发,才可能达到平等的终点。

之后,卢梭做了一个重要的推论。他说,如果每个人都向全体奉献了自己,也就没有向任何人奉献自己。而且因为他可以从其他人那里获得同样的权利,他获得的东西其实要远远多于自己失去的东西,他获得了比自己原来更大的力量去保护自己和自己拥有的东西。这个可以保护自己的力量,就是这个政治共同体整体的意志。用这种方式形成的契约,就是卢梭心目中“新的社会契约”或者说“合法的社会契约”。

这么看的话,卢梭主张的社会契约和霍布斯或者洛克的社会契约好像没有什么实质性的差别,都是人民把自己的自然权利交给国家行使,通过国家的权威来保护自己的生命、财产等其他方面的权利。但实际上,卢梭和他们有一个巨大的不同,那就是他提出了“公意”这个概念。“公意”是《社会契约论》最核心的概念,它就是国家公共的意志,是一个国家最高的指导原则。“公意”既是国家整体的意志,又是每个人个体的意志。所以说,服从公意就是服从自己的意志,人就是完全自由的。

我们都知道,在一个政治社会里面,每个人的想法各不相同,怎么会存在这个所谓的公意呢?公意是不是就是把每个人的私利加总,就像今天的西方民主制里面一样,每个人投一票,最后统计一下票数,占多数的就是公意呢?这正是对卢梭学说的第二个常见误解。

卢梭认为,公意并不等于一人一票统计结果。在霍布斯和洛克那里,每个人通过对自己的利益进行计算,之后对政治权威表示认可就够了。卢梭的公意可要复杂得多。在他看来,形成公意,首先需要个人认同自己的公民身份;然后,个人把还要切换自己的视角,从一己私利切换到整个国家的公共利益;最后,每个人都要从公民的视角去思考什么样的法律,可以适用于所有的公民,让所有公民在这个国家和谐共存。如果每个人都从国家公共利益的角度去认可法律,这个法律就既适用于他自己,也适用于国家的每一个公民。这样的法律就是公意的结果。按照这样的方式制定法律,就相当于每个人在为自己的立法。每个人在服从法律的同时,也就服从了全体公民共同的意志,和自己的意志。如果一个人按照自己的意志行动,我们当然可以说他是自由的,这样他就实现了个体和整体统一的自由。

因为公意保证了个人和国家之间的完全统一,卢梭说出了另一句非常著名的话:“人可以被强迫自由”。这句话听起来就像“自由的枷锁”一样矛盾,但是在卢梭的思想系统里是成立的。因为国家的公共意志,同时也是每个人作为公民真正的意志,而一个人真正的意志就是他自由的体现。这样一来,如果一个人不服从公意,他就没有实现自己的自由;迫使他服从公意,也就是迫使他实现自由。

这当然是一个非常高贵的目标,在理想情况下,作为主权者的公民整体,确实有动力通过促进国家公共利益的政策,确实没有动机进行压迫和奴役,因为那就相当于是在压迫和奴役自己。在这个意义上,卢梭可以说,公意或者主权者永远不会犯错。

但是卢梭也知道,在现实中,这个目标往往要打很大的折扣。首先,人毕竟有自利的动机,很多时候,人为了自己的利益,也可能会违反法律。其次,在现实中,公意很难按照卢梭那种理想化的方式得到,所以公意也有可能会犯错误,通过并不是最有利于国家公共利益的法律。

如何解决公意可能犯错的问题呢?卢梭设想了个几个可能的途径:第一是保证一定程度的财产平等,国家没有太严重的贫富分化,人们的基本利益就不会有太实质性的差别。第二是保证国家运转简单和透明,防止过于复杂的官僚机构和秘密交易。第三是通过教育提高公民的爱国热情、道德水准和政治能力。最后一个办法是通过公民宗教,用对神的敬畏和来世的奖赏,让公民有敬畏之心,他们就不会肆无忌惮地追求个人利益。

说完了公意,也就是一个国家的主权或者立法权,我们再来说说卢梭这个理想国家中的政府。在卢梭看来,一个国家的主权,是不可分割、不可转让的,必须掌握在全体人民手中,他甚至反对选举代表来行使主权。如果张三总是代表李四行使决定权,在卢梭看来,你就不能说李四是自由的。因此在主权的层面上,卢梭确实主张直接民主制。但是很多人认为卢梭主张在政治生活中处处都要实施直接民主,这就是对卢梭政治思想的第三个常见误解。

人们误解卢梭,是因为没有注意到卢梭在主权者和政府或者主权的执行机构之间做出的区分。卢梭很清楚,法律要交给主权者全体来制定,但是日常的政治决策不能全都交给全体公民来共同决定。如果制定一切政策都交给人民来商议和投票,这个政治共同体必然效率低下,而且我们也没法保证公民每一次都能按照公意来进行投票,他们难免会被一些政客煽动利用,出现“多数的暴政”。另一个极端是君主制,卢梭也不喜欢,认为这样很容易导致个人专制的暴政。因此在政治的执行层面,卢梭主张选举产生的贤人制,由人民选出那些既有德性、又有政治才能的少数人,来作为主权的执行者,同时主权者要密切监督这些执行者不会滥用自己手中的权力。

到这里,卢梭《社会契约论》的主要内容就为你解读完了。我围绕着《社会契约论》里面最著名的那句话,为你解读了三个内容。首先,卢梭描绘了一幅美好的、政治社会出现之前的自然状态,那时人们只有自利和同情两种主要的动机,享受着“天生的自由”。

第二,随着人类理智的缓慢发展,加上一些偶然因素的影响,出现了私有财产和竞争意识,自尊心的出现让人们无可挽回地离开了自然状态,给自己套上了“无处不在的枷锁”。

第三,卢梭并不指望解除人们身上的枷锁,而是要把它变成“合法的枷锁”和“自由的枷锁”。他想到的办法就是建立一种新的社会契约,通过公意,让个人的意志和自由与国家的整体的意志达到一致。

最后,我想跟你分享一点我个人的看法。卢梭对于自由与平等的渴望,还有通过政治制度保证自由的理想,确实令人感动。卢梭写作《社会契约论》的时候,法国还是君主制,不出意料,这本书一出版就被当局禁止和焚烧,卢梭甚至不得不逃亡到瑞士和英国躲避风头。但是他的思想广泛传播,人们利用他的思想号召人民站起来推翻压迫他们的法国国王和贵族,重新建立平等和自由的社会契约。这直接导致了1789年的法国大革命。革命领袖把卢梭当作人民的英雄,将他的遗体移入了巴黎的先贤祠。

但是另一方面,卢梭的思想里也埋着反对自由和平等的种子,可能产生可怕的后果。他的公意学说里面最重要的环节就是主张,当公民从国家整体利益的角度思考问题时,服从公意就相当于服从自己的意志,就是自由,因此国家可以强迫公民实现自由。卢梭的这个推论不是没有道理,但是也可能出现问题,因为它预设了公共利益的唯一性。假如公共利益本身就是多元的,而且这些多元的利益之间并不是完全统一的,这个时候,预设唯一正确的公意就可能导致专制和压迫。“强迫的自由”最终还是会剥夺人们的自由。卢梭的这个“强迫自由”的理论,也为后来法国大革命期间愈演愈烈的专制,以及后来拿破仑在政治上的集权,提供了重要的理论辩护。以自由为最高追求的卢梭,可能无意间又成为自由最大的敌人。卢梭思想的复杂性,也让它对今天的我们依然具有重要的参考价值。

撰稿:刘玮 脑图:摩西脑图工作室 转述:江宁

划重点

1.理性能力的提高,一方面让人的生活变得更好,同时也给人类从自由平等的自然状态,过渡到套上枷锁的状态埋下了伏笔。

2.人们误解卢梭,是因为没有注意到卢梭在主权者和政府或者主权的执行机构之间做出的区分。卢梭很清楚,法律要交给主权者全体来制定,但是日常的政治决策不能全都交给全体公民来共同决定。