《物性论》 刘玮解读

《物性论》| 刘玮解读

关于作者

卢克莱修生活在公元前1世纪的罗马共和国晚期,是罗马著名的诗人和伊壁鸠鲁主义哲学家,关于他的一生我们知之甚少,他毕其一生撰写了长诗《物性论》,为伊壁鸠鲁主义哲学的传播做出了巨大的贡献。

关于本书

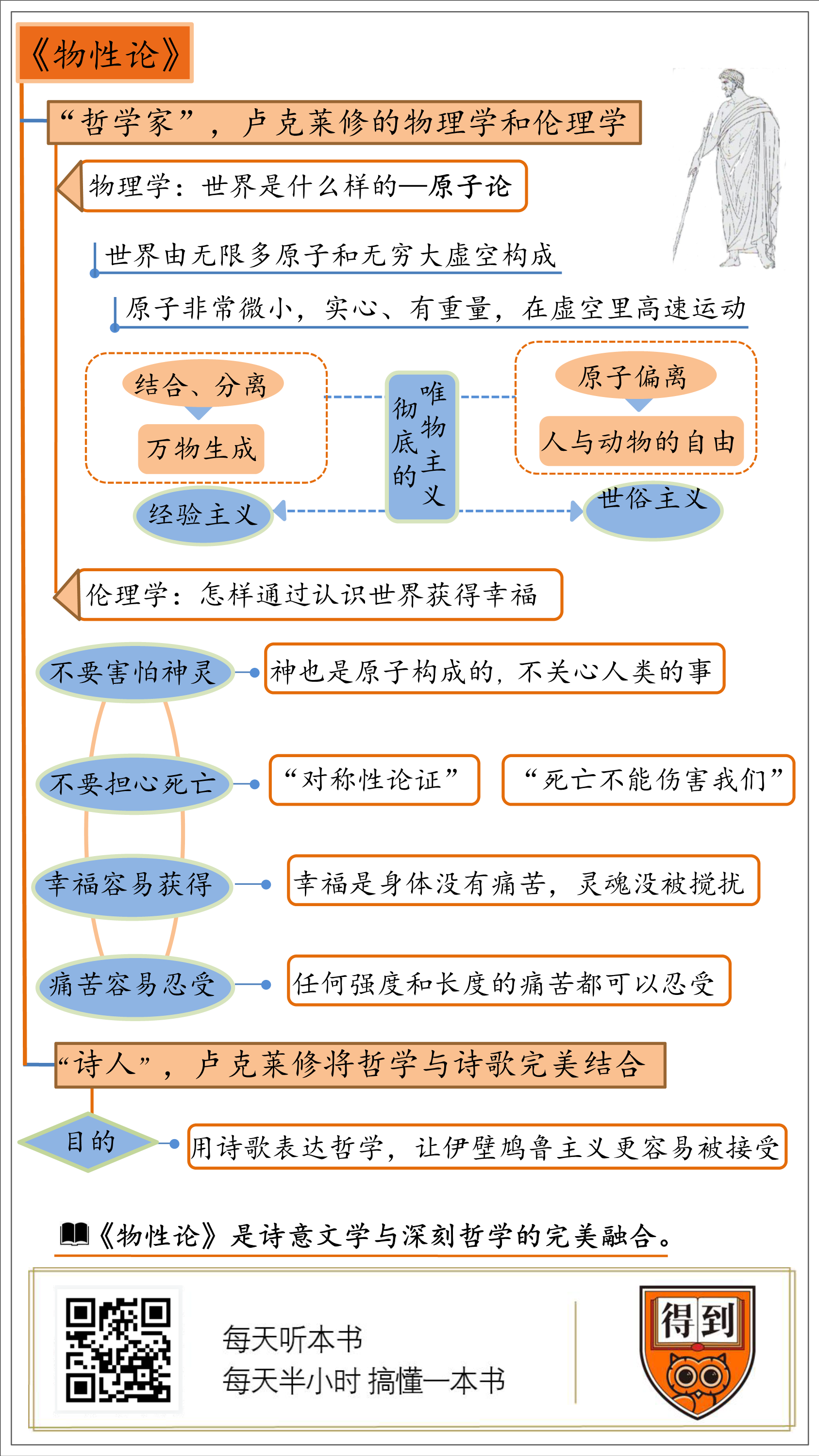

《物性论》是一部哲学史上的奇书,书名的意思是“论万物的本性”。卢克莱修用7400多行的拉丁韵文,系统阐发了伊壁鸠鲁主义的原子论物理学和快乐主义的伦理学,是我们了解伊壁鸠鲁主义的最佳著作,也是整个哲学史上将哲学与诗歌完美结合的最高典范。

核心内容

《物性论》试图用伊壁鸠鲁主义哲学解决“宇宙”与“人生”这两大问题。关于宇宙,伊壁鸠鲁主义者主张原子论,认为宇宙中只有原子和虚空真实存在,原子在虚空中的运动与结合构成了宇宙中的万物,而结合的终结就是毁灭与消亡。这种彻底的唯物主义也带来了彻底的经验主义和世俗主义。关于人生,伊壁鸠鲁主义要用原子论来治疗人生的疾病,提出了“哲学治疗”的观念。他们提出了四句箴言作为核心的人生教导:第一,不要害怕神;第二,不要担心死亡;第三,幸福很容易获得;第四,不幸很容易忍受。

你好,我是刘玮,欢迎每天听本书。本期我要为你解读的书是,古罗马伟大的诗人和哲学家卢克莱修的《物性论》,这个书名的意思其实就是“论万物的本性”,听起来就像是一本包罗万象的著作,作者卢克莱修也确实是这个意思。

说实话,我从来没有在解读一本书的时候,犹豫过第一句话要怎么说,因为很多时候这就是例行公事,交代一下作者、书名、核心观点。不过这次,我还真是犹豫了一阵子,我犹豫的原因是到底要把卢克莱修的这两个头衔,“诗人”和“哲学家”,哪一个放在前面?从我的本行哲学史的角度看,他当然首先是个哲学家,如果没有他,我们对古希腊的伊壁鸠鲁主义这个哲学流派的了解就会大打折扣。这个学派的开创者伊壁鸠鲁虽然写过很多著作,但是流传下来的非常少,卢克莱修的这本《物性论》是我们了解这个学派最重要的资料。此外,卢克莱修还影响了现代科学、政治学和伦理学。但是从另一个角度,也就是文化史的角度看,卢克莱修作为诗人的身份似乎更加显赫,这部《物性论》是拉丁文学史上最杰出的著作之一,极大地影响了西方的诗歌创作,罗马的维吉尔、奥维德、贺拉斯,写出《失乐园》的英国诗人弥尔顿都是卢克莱修的粉丝。犹豫再三,我还是把“诗人”的头衔放在了“哲学家”的前面。

把“诗人”和“哲学家”这两个头衔集于一身已经相当独特了,卢克莱修还有更独特的地方。首先,他好像过着一种接近隐士的生活,关于他的一生,我们几乎什么都不知道,只知道他生活在公元前1世纪,罗马共和国晚期,活了不到五十岁。他一辈子很可能只写过这一部《物性论》,还没有最终完成。而且作为一个伊壁鸠鲁的信徒,他对罗马其他地方的伊壁鸠鲁主义者所做的工作也不了解,他大概就是从伊壁鸠鲁本人的著作里汲取资源,然后闭门造车,写出了《物性论》。

卢克莱修更大的独特之处,就是这部《物性论》本身了。这部作品不是简单地用诗歌的方式表达一些哲理,这个很多诗人都能干。卢克莱修是用史诗的篇幅和格律,用7400多行的拉丁韵文,写了一部纯哲学的著作。书里面没有神话传说,没有故事情节,全都是伊壁鸠鲁主义的哲学说教。我们都知道,哲学是要讲道理的,而诗歌的韵律对道理的展开造成了很大的限制,用严格的诗歌体写哲学著作,这个看似不可能完成的任务,卢克莱修居然极其漂亮地完成了,他也因此成了整个哲学史上,把哲学内容和诗歌形式完美结合的最高典范。

卢克莱修的这首长诗都写了点什么呢?简单概括起来,就是两个主题:一个是物理学,告诉我们这个世界到底是什么样的,也就是“物性论”这个标题的意思;另一个是伦理学,告诉我们怎样通过认识世界获得幸福。在这两方面,他都继承和发展了伊壁鸠鲁的学说。

下面我就分三个部分给你做详细的解读。不过,在解读的时候,我得调整一下“诗人”和“哲学家”这两个头衔的顺序,前两部分我们先来说说卢克莱修“哲学家”这个身份,分别讨论他的物理学和伦理学。这两部分我会在卢克莱修的著作之外做一些扩展,带你更宏观地了解一下他所继承的伊壁鸠鲁主义。第三部分,我们来说说卢克莱修更原创的一面,谈谈他“诗人”的身份,他为什么,以及如何将哲学与诗歌完美地结合起来。

我们先来说说卢克莱修《物性论》里谈到的物理学,也就是原子论。在今天,说起世界是由原子,或者比与原子更小的微粒构成的,是连小学生都知道的常识。但是别忘了现代原子论在17世纪的发展,本身就受到了伊壁鸠鲁和卢克莱修的启发。

原子论其实历史悠久,在公元前5世纪,希腊哲学家德谟克利特就已经提出了原子论,他认为宇宙是由“不可分割”的小颗粒构成的。今天翻译成“原子”的这个词 atom,在希腊语里的意思其实就是“不可分割的东西”。从这个角度看,不管今天发现的最小颗粒是夸克还是中微子,在古代原子论的语言里,都可以叫“原子”,因为只有不能再分的东西才有资格叫作“原子”。

原子论在德谟克利特提出之后没有立刻产生重要的影响,反而遭到了柏拉图和亚里士多德的一通批判。但是在亚里士多德之后,伊壁鸠鲁复兴了这个理论,并且解决了德谟克利特遇到的一些理论难题,让这个理论变得更加系统。卢克莱修继承的就是伊壁鸠鲁的原子论。根据这种理论,世界是由无限多的原子和无穷大的虚空构成的,原子和虚空是宇宙中真正存在、不会毁灭的东西,所有其他的东西都会经历生成与毁灭。原子非常微小,不能直接观察到。因为它们不可分,所以一定是实心的、有重量的,在虚空里高速运动。原子有重量,所以按说它们都应该垂直向下运动,不会发生碰撞,但是原子同时还有另一种能力,就是偏离单纯向下运动的能力。这种偏离对于原子论来讲非常重要,它解释了两件事,一个是原子之间为什么会发生碰撞,而碰撞解释了万物的生成;另一个是人和动物为什么都拥有自由。下面我们分别来说说。

原子的偏离运动,导致了原子之间的碰撞,碰撞之后,有些原子会改变运动轨迹,类似台球桌上的情况;也有一些原子碰撞之后会彼此结合,形成复合物。这些由原子结合形成的复合物,之后又会因为原子的分离而解体。宇宙里一切事物的生成与毁灭,都是由原子的结合和分离产生的。因为原子无限多,虚空无限大,宇宙里面就一定有无限多个世界。我们居住的这个世界,迟早也要毁灭,这就像一只蚂蚁会死一样自然。

原子的偏离还解释了人和动物的自由,可以决定自己做什么、去哪里,而不是一切都由机械运动的规律决定。灵魂中每一个自由决定的背后,都伴随着某个或某些原子的偏离。这么看来,原子的偏离运动,还真是和当代量子力学里面说的量子的不确定性有着惊人的相似。

到这里,我们了解了,在世界如何构成的问题上,卢克莱修和伊壁鸠鲁主义的学说就是一种彻底的唯物主义。一切存在的东西,都是由原子构成的,没有任何例外,就算是灵魂也不过是由一种非常小、格外光滑的原子构成的而已。肉体死了,灵魂也就跟着一起消散了。没有什么灵魂不朽、来世、轮回这样的东西。

这种彻底的唯物主义带来了两个很自然的结果,一个是认识论上的经验主义,另一个反对宗教迷信的世俗主义。在如何认识世界的问题上,伊壁鸠鲁主义者特别相信我们的感官经验,因为他们认为,不管是视觉、听觉,还是嗅觉、味觉,都是因为物体表面上有一些原子飞了出来,进入了我们各种感官的通道,这样我们就能认识到各种颜色、声音、气味和味道了,所以感官经验一定是可靠的。古希腊的绝大多数哲学家都主张感官不可信,我们需要用理性调整,或者重新解释感官获得的数据,但是伊壁鸠鲁主义者却反其道而行之,绝对信任感官经验,主张一切感觉都是真实的,我们之所以犯错误,反而是因为理性歪曲了经验。

接下来,再来说说世俗主义。卢克莱修与伊壁鸠鲁一样,反对一切传统的宗教和迷信。卢克莱修认为正是传统宗教,还有打着宗教旗号的迷信,带来了人间的各种恶行。假如没有古代的宗教迷信,在特洛伊战争中,希腊联军统帅的阿伽门农就不可能为了获得有利的风向,做出把自己的亲生女儿杀掉献祭这样令人发指的暴行了。

这里有一点需要特别说明,卢克莱修和伊壁鸠鲁主义者其实并不否认神的存在,他们只是反对传统宗教和迷信,坚信神完全不关心人间事务,任何献祭、祈祷都是毫无意义的。因为根据他们的物理学,神最多也不过就是一些特殊的原子而已。当年伊壁鸠鲁还提出过一个有趣的论证,来论证我们没有必要去崇拜神。他说,神要么想要消除人间的恶,但是不能;要么能够消除人间的恶,但是不想;要么既不想也不能;要么既想又能。然后他逐一分析了这四种可能性:如果神想要消除人间的邪恶,但是做不到,那么神就是无能的,所以不值得我们去崇拜;如果神能够消除邪恶,但是不想这么做,那他本身就是邪恶的,也不值得我们崇拜;如果神既不想也不能消除邪恶,那他还算是个神吗?如果神既想又能消除邪恶,世界上为什么还有那么多的邪恶呢?所以不管怎么样,我们都不应该相信神关心人间事务,值得我们崇拜。这个论证堪称神来之笔,2000多年之后,英国哲学家休谟还在赞赏这个论证,说它至今都没有被一代又一代的神学家们驳倒。

到这里,我们就了解了卢克莱修和伊壁鸠鲁主义的物理学。这是古代原子论思想的巅峰,也是一种彻底的唯物主义、经验主义和世俗主义,卢克莱修在《物性论》里把它们讲得非常系统和生动。

原子论的物理学提供了对世间万物的终极解释,不过对于伊壁鸠鲁主义者来讲,光是认识万物的本性还不够,因为不管认识什么,人生的最终目的都不是认识本身,而是要获得幸福。而获得幸福说到底是伦理学的任务,在这个意义上,我们可以说,他们的物理学是为伦理学服务的。了解万物,是为了更好地指导人生。

接下来我们就来说说卢克莱修和伊壁鸠鲁主义的伦理学。在讲这个问题之前,我们先说几句伊壁鸠鲁本人。伊壁鸠鲁把自己当作一个灵魂的医生,把自己的学说当作治疗灵魂疾病的药物。他在雅典城外买了一块地产,就在自己家的花园里开设了学园,从此“伊壁鸠鲁的花园”就成了这个学园的名字。和柏拉图、亚里士多德注重“精英教育”不同,伊壁鸠鲁的花园敞开大门,欢迎所有人,在他的弟子里面有女性、有奴隶,他来者不拒,对他们一视同仁,平等相待。卢克莱修对伊壁鸠鲁极其仰慕,甚至把他说成是给人类带来救赎、帮助人们脱离苦难的神灵。

卢克莱修继承的伊壁鸠鲁主义伦理学的核心内容可以概括成四句箴言,也就是治疗灵魂疾病的“四重药剂”,它们是:第一,不要害怕神;第二,不要担心死亡;第三,幸福很容易获得;第四,不幸很容易忍受。伊壁鸠鲁主义者认为,只要坚持这四条,灵魂就能保持平静,人生就能获得幸福。这大概算得上是古代哲学里,给信徒灌鸡汤灌得最厉害的学派了。其实《物性论》中的伦理学,只围绕这四句箴言里的前三句展开,并没有直接讨论第四句。但是有些学者猜测,这很可能是因为卢克莱修没能完成《物性论》,要是他写完了第六卷,里面应该会涉及如何忍受痛苦的问题。

接下来,我不仅会把《物性论》中详细论述的前三句箴言为你讲解清楚,还会结合伊壁鸠鲁本人的著作和经历,为你补齐第四句,让你对伊壁鸠鲁主义的伦理学有一个更完整的认识。

下面我就来一句句给你说说。

第一句,不要害怕神。伊壁鸠鲁主义者认为,害怕神在今生和来世的惩罚,是当时的人们生活在焦虑和恐惧中,无法获得灵魂安宁的重要原因。因为根据传统的宗教信仰,神无处不在,对我们的言行和想法,都了如指掌,而且神几乎可以为所欲为,随时给人施加奖赏和惩罚。但是,人类却很难了解神的想法,只能在很有限的程度上干预神的决定,这种极端的不对称和不确定,给人造成了巨大的焦虑。因此第一条箴言,就要首先消除人们对神的恐惧。至于方法,我们已经在第一部分讲过了,就是告诉人们,世界上的一切都是由原子构成的,神也不例外,他们完全不关心人类的事情,因此我们对他们既不用害怕,也不用敬拜。

第二句,不要担心死亡。伊壁鸠鲁主义者认为,对死亡的恐惧是让人们无法获得灵魂安宁和幸福的另一个重要原因。一想到死亡的来临,人们就不寒而栗;人做的很多事情也都是为死亡做准备的,帝王修建华丽的陵寝,平民百姓攒钱置办后事,还有人对死后的名声孜孜以求。但是伊壁鸠鲁主义者认为,这些都非常愚蠢,因为所谓的死亡,不过是原子之间原本的结合分离了而已,是再自然不过的过程。

当然,他们也知道,光说死亡是一个正常的自然过程,还不足以说服人们消除恐惧,因为人们都知道自己终有一死,但是这并不妨碍他们依然对死亡充满恐惧。因此,伊壁鸠鲁和卢克莱修还提出了两个非常简单,但是非常精彩的论证,来说服人们“死亡与我无关”。这话听着是不是特别颠覆?没错,我第一次听到这个说法也被震惊了,死亡怎么可能跟我无关呢?但是看到下面这两个论证之后,我至少相信,死亡到底和我有没有关系,并不是那么简单,而是一件需要好好思考的事情。

论证之一叫“对称性论证”。说的是,我们肯定不会担心或者害怕自己出生之前的状态;死后的状态和出生之前的状态是完全对称的,都是我们不存在而已。因此,我们对死亡的态度就应该和我们对没有出生的态度一样,完全不用担心害怕。

论证之二说的是“死亡不能伤害我们”,因此我们不需要害怕死亡。伊壁鸠鲁主义者认为,一切伤害肯定都是能感觉到的,否则就谈不上伤害了。当我还活着的时候,死亡还没有到来,它显然不能伤害我;而当死亡来临的时候,我已经不存在了,也就感觉不到任何东西了,所以死亡同样也不可能伤害到已经死去的我。既然死亡不能给活着或者死去的我,造成任何伤害,我为什么要害怕死亡呢?

听完这两个论证,你是什么感觉呢?我估计你现在的感觉是,一定有什么地方不太对,但是好像又一下子说不出哪里不对。你可以尝试着想想怎么能反驳这两个论证。不过我可以告诉你,想反驳它们其实并不容易,今天很多心理治疗师依然用这两个论证减轻人们对死亡的恐惧;也依然有很多哲学家在争论,这两个论证是不是有效,如果无效,到底又是哪里出了问题?

到这里我们就说完了四句箴言里的第一句和第二句,这两句都是为了消除我们的恐惧,告诉我们不要害怕什么。下面我们再来说说第三句和第四句,这两句告诉我们要做点什么。

第三句箴言是,幸福很容易获得。在伊壁鸠鲁主义者看来,幸福就在于我们感觉到的快乐,因此伊壁鸠鲁主义也被叫作“快乐主义”,甚至“享乐主义”。不过这里我一定得给你澄清一个巨大的,但是很常见的误解。我们平时说的“享乐主义”,指的是满足各种感官欲望带来的快乐,甚至有点醉生梦死的味道。如果说伊壁鸠鲁主义是这样的享乐主义,简直要冤枉死他们了。他们确实主张幸福就是快乐,但是这种快乐并不是感官的享乐,而是非常基本的需要,概括起来就是两点:身体没有痛苦,灵魂没有搅扰。这两个说法一听,指的就是一种非常平静的状态,不需要更多的感官刺激。正是因为他们主张的“快乐”如此基本,所以才会说人生的幸福其实非常容易获得,有三五好友,过着没有什么痛苦的人生,享受着淡然的快乐,就已经足够了。

这么看来,伊壁鸠鲁主义和我们平常说的“享乐主义”完全是天差地别。那人们怎么就有了他们是“享乐主义者”的误解呢?原因其实很多,最直接的一个是,他们确实主张幸福就是快乐,而“快乐”这个词一听就很容易让人望文生义地觉得他们是享乐主义者。另一个原因是,在伊壁鸠鲁学派出现之前,古希腊还有过另外一个哲学学派,也主张幸福就是快乐,这个学派叫居勒尼学派,他们确实主张各种感官快乐,劝人们及时行乐。在古代就有很多人混淆了伊壁鸠鲁学派和居勒尼学派的观点,还有一些人为了故意抹黑伊壁鸠鲁学派,把居勒尼学派的观点加到他们头上。除了这些之外,还有一个原因,就是在现代哲学里,有一种伊壁鸠鲁主义的庸俗版本非常盛行,比如英国的政治哲学家霍布斯就认为,人生在世就是一场满足一个又一个欲望的长跑,除此之外再无其他;功利主义的创立者英国哲学家边沁,也把个人的主观快乐当作唯一的幸福。这些现代版本的伊壁鸠鲁主义,也加深了人们对这个学派的误解。

我们最后再来看看卢克莱修没有讲到的第四句箴言:不幸很容易忍受。伊壁鸠鲁提出过一个很有趣的论证来说明这一点,他说人生中的痛苦要么是短暂的,要么是长期的;要么是温和的,要么是强烈的。如果是短暂而温和的,那根本不叫事儿;如果是长期而温和的,也很容易应付;如果是短暂而强烈的,我们只要咬咬牙就过去了,人的意志力完全能够对抗;而人生里极少有长期而剧烈的痛苦,即便有,我们也可以用自己的意志力,加上回忆以前的快乐,忍受这些痛苦。据说伊壁鸠鲁本人就长期受到膀胱结石的折磨,但是即便经历巨大的肉体痛苦,他依然保持泰然自若,坚持和学生讨论哲学,用回忆过去的快乐,展望没有痛苦的死亡,以及朋友在身边带来的安慰,对抗这些持续的痛苦。他用自己的行动向弟子们证明,痛苦其实很容易忍受。

到这里,我们就结合卢克莱修的《物性论》和伊壁鸠鲁本人的著作,介绍了伊壁鸠鲁主义的核心学说。就物理学而言,他们主张世界是由原子构成的,这带来了彻底的唯物主义、经验主义和世俗主义。就伦理学而言,伊壁鸠鲁主义的“治疗哲学”可以概括成四句箴言:不要害怕神;不要担心死亡;幸福很容易获得;不幸很容易忍受。

最后,我们再来说说卢克莱修的另一个重要身份,诗人。他为什么选择用一部那么长的诗歌,来表达伊壁鸠鲁主义的学说呢?

在历史上,曾经有过一些希腊哲学家,用诗歌的形式写作哲学著作,比如巴门尼德和恩培多克勒,但是那之后,这个潮流就算是彻底结束了,因为诗歌对形式的严格要求,对哲学论证的限制太大了,很难掰开了揉碎了给你讲道理。不管是柏拉图、亚里士多德,还是伊壁鸠鲁本人,都是用和诗歌相对的散文体论述自己的哲学思想。更有点悖论意味的是,被卢克莱修奉若神明的伊壁鸠鲁,就很不喜欢诗歌,还奉劝他的弟子不要写诗。原因也很简单,伊壁鸠鲁信奉的是非常简单平淡的快乐,而诗歌会把简单的事情变得复杂,也会过分刺激人们的灵魂,给人带来搅扰。

那么卢克莱修这个伊壁鸠鲁的忠实信徒,为什么要写一部长诗呢?在《物性论》第一卷的最后,卢克莱修用一个精彩的比喻解释了自己的动机。他说,就像小孩子不肯喝下苦药,于是医生就在装药的杯子口抹上蜜,然后让孩子舔舔杯口,他们受到了蜜的诱惑,就能把苦药一饮而尽了。这么做虽然多少有点欺骗之嫌,但是确实对治病有好处。卢克莱修认为,伊壁鸠鲁主义的学说虽然是真理,会给灵魂带来安宁,但是毕竟和人们通常的观念大不相同,对于那些门外汉来讲,就像是苦药,他们不会轻易喝下去。于是卢克莱修选择了用诗歌这种非常优美的方式,来表达这套学说,这样听众或者读者就比较容易接受伊壁鸠鲁主义了。

这么看来,卢克莱修看似违背所谓“教主”的意愿,用诗歌的方式来写作哲学,是为了能够让这套学说更好地发扬光大。这一点在罗马共和国的政治背景下也显得格外重要。因为罗马大多数的政治家都以讨厌哲学著称,他们普遍认为,哲学是希腊人的发明,不是罗马人自己的传统,而希腊早就成了罗马的手下败将,他们的思想自然也没什么大不了的。更重要的是,哲学家吹毛求疵、不问世事,这种风气会破坏罗马人纯洁的头脑,还有对于政治生活的热情。据说罗马著名政治家老加图就非常厌恶苏格拉底,认为他破坏了雅典的道德和政治风俗,死有余辜,他还曾经试图驱逐罗马所有的哲学家。在这样的氛围之下,卢克莱修把严肃的哲学思想隐藏在诗歌的形式之下,也就更显得很有策略了。

卢克莱修这个在杯口抹蜜诱使孩子喝药的比喻,堪称精妙。卢克莱修也特别善于利用比喻来讲道理,《物性论》里还有很多类似的例子。虽然用中文没有办法表现拉丁文诗歌的韵律,但我们还是可以通过这些精彩的比喻欣赏卢克莱修的诗意。这里我再给你举两个例子。

第一个例子有关原子的运动。卢克莱修主张一切原子都是不停运动的,但是这好像和我们看到很多物体静止不动存在矛盾。为了解决这个表面的矛盾,卢克莱修做了一个漂亮的比喻:我们从远处看山坡上的羊群,就会感觉它们完全不动,但是如果我们走近看,就会发现每只羊其实都在运动,有的甚至是在奔跑。原子就像这些羊,因为我们并不能直接观察它们在微观世界里的运动,只能看到由它们组成的宏观物体,就像远远看着山坡。卢克莱修用这个例子告诉我们,在宏观的表面现象和微观的真实世界之间,其实存在着很大的距离。

另一个例子是卢克莱修劝人们要节制爱欲,因为爱欲会给人带来伤害。他把被爱神维纳斯的矛刺中的人,比作在战斗中受伤的战士。他说战士总是向着伤口的方向倒下,血也朝着伤害的方向喷出,当一个人面对一个美丽的对象,产生爱欲的时候,就像是被维纳斯的矛刺中了,他会奋不顾身地扑向这个爱人,彻底失去自我,渴望和那个对象合二为一。爱欲是一种伤害,还因为它总是伴随着灵魂的煎熬和痛苦,相爱的人渴望和对方合二为一,但这又是不可能的,当两个人分离的时候,哪怕只是短暂地分离,对方的名字依然会在耳边回响,对方的形象依然会在眼前闪现,这些现象给灵魂带来了巨大的搅扰和痛苦。卢克莱修写这一段,是为了劝人们远离激情对灵魂的搅扰,不过我倒是有点怀疑,读过他这么精彩的描写之后,人们到底是会被爱欲吸引还是节制自己的爱欲?

到这里,卢克莱修的《物性论》就为你解读得差不多了。最后再来给你总结一下这期音频的知识要点。

第一,伊壁鸠鲁主义哲学是古代原子论的顶峰,这种哲学坚定地主张唯物主义、经验主义和世俗主义,对现代的原子论、唯物主义都产生了重要的影响。

第二,伊壁鸠鲁主义的伦理学是对灵魂疾病的治疗,他们主张不要害怕神,不要害怕死亡,用节制的快乐获得幸福,并且忍受人生中的各种不幸。我们千万不要误解,伊壁鸠鲁说的“快乐”绝不是感官享乐,而是“身体没有痛苦,灵魂没有搅扰”的简单快乐。

第三,卢克莱修的《物性论》系统地阐发了伊壁鸠鲁的学说,是了解这个学派最重要的著作,他用非常诗意的方式将哲学与文学完美地融合在一起,让《物性论》成为哲学史和文学史上的瑰宝。

在今天重读《物性论》,不仅能让我们感受到拉丁文学的巨大魅力,而且里面的哲学教导也并不过时。看古人如何在没有任何实验条件的情况下,得出很接近现代物理学和生物学的观念,实在让人感叹人类思想本身的力量。伊壁鸠鲁主义的伦理学更是有着永恒的魅力,只要人类还存在,我们就要面对如何理解生与死,如何看待生活中的欲望、快乐和痛苦的问题。在这方面,卢克莱修的《物性论》给我们提供了大量的洞见和进一步思考的养料。

撰稿:刘玮 脑图:摩西脑图工作室 转述:江宁

划重点

1.了解万物,是为了更好地指导人生。

2.伊壁鸠鲁主义的“治疗哲学”可以概括成四句箴言:不要害怕神;不要担心死亡;幸福很容易获得;不幸很容易忍受。