《武梁祠》 曹星原解读

《武梁祠》| 曹星原解读

关于作者

巫鸿是当代著名的美术史家、批评家和策展人,也是芝加哥大学的教授。他是美国国家文理学院终身院士,并获得过美国美术家联合会美术史教学特殊贡献奖,是大陆赴美学者中第一个获得这两项荣誉的人。《武梁祠》1988年在斯坦福大学出版之后,获得了1989年全美亚洲学年会的最佳著作奖列文森奖。

关于本书

武梁祠是山东嘉祥地区一个姓武的家族的祠堂,是为了纪念汉代一个叫武梁的人而建造的。巫鸿研究的对象是这个祠堂的结构和图像,但图像的审美价值不是他关注的重点,他看的是这个祠堂的石墙上的图像中所蕴含的意义。巫鸿通过研究武梁祠,在书中提出了中国古代宗教的特点,构建了一个古代的宇宙。这个宇宙里三个世界,包括上天的世界、神话的世界,还是有人的世界。

核心内容

巫鸿用了几个在西方很受追捧的方法论来研究武梁祠,比如图像学、后殖民思想,最后给武梁祠做了一个新的儒家思想之下的价值解说。在这本书里,巫鸿是在建构一个中国人的宗教,发现了武梁这个中国文化个体英雄的代表。在我们的宇宙观里,我们的祖宗和上天是有密切关系的。在这个意义上来说,我们对祖宗的祭祀其实就是中国人的宗教。

巫鸿八十年代在这本书里,就很明确地向西方人宣称我们是有宗教的民族,我们不但是有宗教的民族,而且我们的整个民族都信仰这个宗教。我们能够把自己一个小小的家维护好,一个社会、一个国家其实就是千千万万,甚至上亿的家庭整合起来的一个更大的家。

你好,我是曹星原,欢迎你每天听本书。这一期音频我为你解读的是关于中国古代画像的美术史书籍《武梁祠》。这本书1988年在斯坦福大学出版之后,获得了1989年全美亚洲学年会的最佳著作奖列文森奖。这是一个汉学界的大奖,一本书获得这个奖项,标志着它得到了国际汉学界的认可。

这本书的作者巫鸿是我的同行,也是我的校友。我对他的深度了解,应该是从九十年代开始。在1997或1998年,他获得了一笔学术研究经费,需要聘任替他代课的人,我正好也在补休产假,于是移师芝加哥大学,替他上了一个学期的中国当代美术史。所以我来介绍巫鸿的书,应该比较恰当。

这本书的副标题是,“中国古代画像艺术的思想性”。从题目就可以看出来,巫鸿是从艺术的思想性这个角度来研究武梁祠的。

我们先来说一下武梁祠是什么。武梁祠是山东嘉祥地区一个姓武的家族的祠堂,是为了纪念汉代一个叫武梁的人而建造的,所以叫武梁祠。这个祠堂不是一般意义上的祠堂,这个建筑不是我们想象的大石块建造的宏伟宫殿,或者美轮美奂的寺庙。相反,它不过是一个小小的、很不起眼的石板建造的一个小屋子,小到几乎连你每天开着上班的小轿车都很难放进去,所以历史上一直称它为武氏石室。这些大块平整的石板的一面刻满了各种图像,另一面什么也没有,只有简单的痕迹。

巫鸿研究的对象是这个祠堂的结构和图像,但图像的审美价值不是他关注的重点,他看的是这个祠堂石墙上图像中所蕴含的意义。巫鸿通过研究武梁祠,在书中提出了中国古代宗教的特点,构建了一个古代人心中的宇宙观。这个宇宙里三个世界,包括上天的世界,神话的世界,当然最重要的还是人的世界。

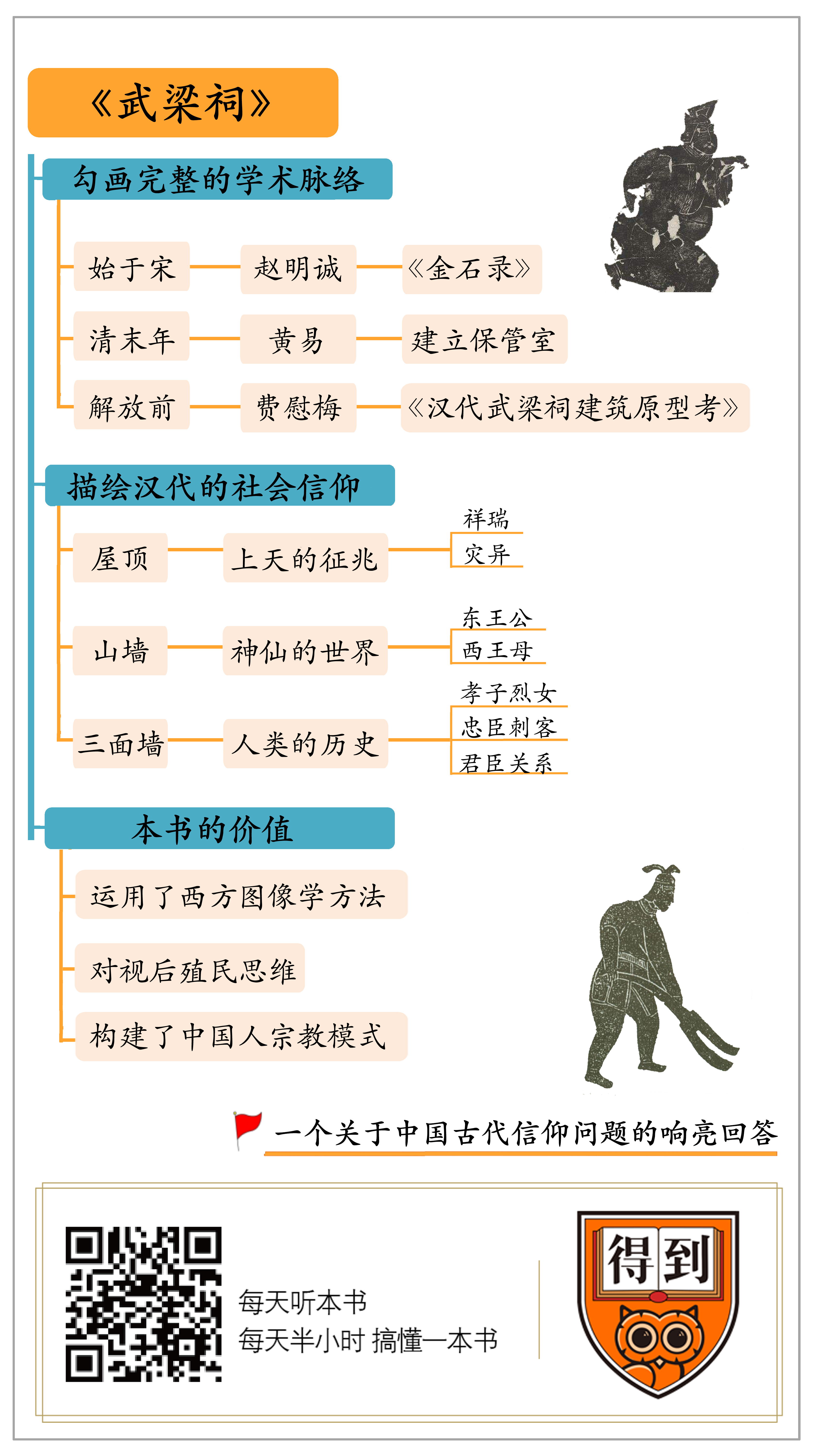

如果一定要我给你推荐必读的美术史书,这本《武梁祠》就是必读的著作。下面我就来讲讲《武梁祠》这本书究竟写的是什么。我将分为三个部分来讲,在第一个部分,巫鸿给我们勾画了一个完整的研究武梁祠的学术脉络。然后,巫鸿提出了自己的结论,通过研究,他建构了一个汉代中国人的宇宙观:由天、地、人和统治机构所构成的宇宙观。最后,我们来讲讲巫鸿这本书的学术贡献。

在第一个部分中,巫鸿梳理了从宋代到二十世纪所有关于武梁祠的全部研究,我要带你顺着巫鸿的眼光,去看他究竟发现了什么问题。

从宋代开始,武梁祠就受到了学者的关注。宋代的金石学家赵明诚,也就是中国有名的女词人李清照的丈夫,在1117年的《金石录》中就有对武梁祠的记录。在赵明诚之后,好像武梁祠突然从人们的视线中消失了,再也没有人提到过,更没有当地的文化人、收藏者,或者地方志对这些有着美丽图案的大石板做过任何记录或讨论。等到这些大石板再次神奇地回到我们的视野中时,已经是清朝末年了。

而自武梁祠的建造以来,最早对武梁祠做了系统研究的,就是再次发现这些石板的清代的著名金石学家黄易。用巫鸿的话来说,黄易几乎是偶然地发现了这个重要的文化遗址。黄易把这些大石板搜集起来,并且建立了一个保管室,把他们收藏起来,并记录了它们出土的情况,描绘了石头的形状、文字的记载、碑文、铭文等等。黄易的发现了不得,立刻引来了络绎不绝的学者和好古者到山东嘉祥来考察这些石板。

1940年代,汉学家费慰梅迷上了这些石板,并通过对根据拓片所做的图片进行了耐心而系统的配置、复原,还参照了类似汉代的建筑遗迹,最后得出了一个结论:武氏家族原来有一个系列的祠堂,这些系列祠堂是建筑在武氏家族墓地上的祠堂。

费慰梅是谁呢?大家可能更熟悉费慰梅的丈夫,他正是著名的汉学家费正清先生。费慰梅的研究是第一次真正从思想上对武梁祠做出了定位。费慰梅将她对武梁祠的研究写成文章,1941年发表了,题目是《汉代武梁祠建筑原形考》。在这篇文章中,她基本上复原了祠堂的样子,重新建构它的方位、朝向和位置。费慰梅的结论是,武梁祠是作为礼仪建筑存在的,她同时也指出了它在文化上的重要性。这个结论很重要,因为是费慰梅率先提出:这个祠堂中呈现的不是别的,正是中国的宗教,因为祖宗祭拜也是宗教,是中国的本土宗教。

就是在这样的基础上,巫鸿继承了前人的研究。巫鸿的书一方面建构在费慰梅的研究成果之上,另一方面,他的书也像黄易一样建了一个另类保管室,把所有刻了图像的石板归类保管在他的书中,并做出细致地解说。作为巫鸿保管室的这本书,和他的研究再一次陈述了中国自上古以来的中国本土宗教:祭祖和祖先崇拜。

这个祠堂建好后,巫鸿就带着读者在他“建构的”武梁祠中浏览,他重新给每一块石板、每一个图像、每一个题记都做了详细的分析、解说,分析它们在祠堂中出现位置的必然性,和背后的宗教信仰,文化特点。这样,巫鸿最终在他的书里建起来了集中国古代政治、宗教、家族为一体的中国汉代的社会信仰结构。在这个结构里,儒学价值观是核心,祭祀和以孝与敬为行为准则的家族关系是砖瓦。这就是我们下面要解读的第二部分。

第二部分,我们来具体说说巫鸿构建的汉代的社会信仰结构。巫鸿把祠堂内部雕刻的全部图案分成了三个大部分:第一部分是屋顶,屋顶上的画就是天顶画,就像罗马的西斯廷教堂的天顶画,屋顶所有的图案显示的是上天的征兆;第二部分是两边的山墙,那是神仙的世界;第三部分是三块墙面,那是人类的历史,也就是人间生活长卷。有些更熟悉中国历史的朋友,则把通过巫鸿这本书看到了一个图像版的《史记》,这些图像好像是在给司马迁的史记一一插图并解说给普通人看。

接下来,我们来细细地看看这三个部分是怎样表现了汉代人的宇宙观。首先,巫鸿认为屋顶是上天的征兆,无论是星辰还是云雷,都代表了宗教思维下对大自然存在的看法。通过对上天的图画中所描述的图像的分析,巫鸿明确地在宣称:中国的宗教信仰其中一部分是对上天尊崇,怎么能说中国人没有宗教呢?

这种信仰到了汉朝已经深入人心、无处不在,而且已经形成一个完整的宇宙观和天人关系。这样的例子在武梁祠的天顶上到处都有,而这些天顶上的图像也可以在中国的文献中到处都找得到。这些图像中最重要的一点就是祥瑞。我们先来看一个例子,汉代对古代的看法是把古代历史分为三皇五帝,他们每一个人出现时,上天都会显示出祥瑞。这些祥瑞中有云吉星、龙图、龟书,等等。所以说,今天我们常说的吉星高照这个词,其实也包含着非常深厚的宗教意味。

祥瑞的出现象征着贤明帝王的治理,也正因为这个原因,中国历代皇帝热衷于向四方寻找象征祥瑞的事物。按照这种阐述方式,巫鸿还梳理出武梁祠画像的四种祥瑞图像,它们跟夏朝和周王朝的建立直接有关。在这个基础上,巫鸿论证说,汉代人创造了许多征兆之像,并且把人类的活动与上天联系起来。比如把大禹治水的成功归为上天的旨意,这是为了建立一个宗教观念。巫鸿的这些分析不是自己想当然的推测,而是他细细地阅读了刻在石板上的文字和图像,用美术研究的方法得出的结论。

你可能会好奇他用的是什么方法。我来揭穿谜底吧,他在这里用的是图像学研究的方法。

什么是图像学呢?图像学来自西方美术史研究,最早使用这个方法的是潘诺夫斯基。用最简单的话说就是,如果你看到一个西方宗教艺术中的一个图像又想理解它的含义,就要到文献中去查查这个图像在不同的时期都代表什么意思,画法上有什么变化。在这里,巫鸿借用了西方的图像学研究对武梁祠做了相当有功效的解说。

比如,巫鸿在书中说武梁祠的祥瑞图中有一条鱼的图像,旁边的榜题,也就是图画旁边的说明文字写着:白鱼,武王渡孟津,中流入于武王舟。什么意思呢,这几句话是说,这个图画的是白鱼,有一天,周朝的武王,乘船渡过孟津,船走到水中央,一条鱼跳到了船里。于是巫鸿就到文献中去找这个鱼跳到船里代表什么意思。

在《宋书·符瑞志中》说,武王捡起这个故事中的白鱼仔细一看,原来鱼的眼底有红字,这些红字预言了武王最终的胜利。于是武王就把这条鱼祭献给上天,感谢上天通过这条鱼把对他的护佑告诉他。所以说,把图像和对图像的文字解说连在一起阅读理解,并提出更深一层含义,就是图像学研究。怎么样,不是那么深奥难懂吧?

在美术史研究中,整理图像,并且把每一个图像找到它对应的内容,就是图像志整理。通过对这些图像的比对研究和深化理解,就是图像学研究。在书的下篇里,巫鸿继续使用了这个方法,他搜集了各种各样的鱼的图像,叙述了两种不同的视觉表现形式,祥瑞和灾异,最终得出了一个很重要的结论,那就是,祥瑞和灾异是中国早期美术作品中的主题。

走出上天的世界,我们再来看一下巫鸿在书中给我们描绘述的山墙中的神话世界。一边的山墙顶端描绘的是西王母,对应的山墙上描绘的是东王公,他是和西王母配对的神祇。西王母是中国古代重要的神话人物,她以宗教崇拜的式样,在中国早期的艺术中一再的出现。我们都知道,阴阳是中国思想中的核心观念,西汉时期多是用伏羲、女娲来反映,而东汉时期,西王母和东王公就成了阴阳的代言人,西王母逐渐取代了女娲成为了阴的象征。

山墙上的图画是以西王母为主神的神话世界,表现着西王母居住的仙境昆仑山。西汉以后,人对更远的地方,包括西域越来越感兴趣,逐渐把边疆和仙境对应起来了。而昆仑山在华夏早期的传说里就是仙境的象征,所以神仙们就居住在西域的昆仑山上了。不管是人物、仙山还是其他的图案,都是传说中的各种神仙的符号,他们之间有着复杂的关系和象征意义。

巫鸿认为,甚至这个山墙的形状,都在暗示着西王母与昆仑山的关系。而这幅画的重要性,就是把各种传说中的神仙符号综合、统一起来了,展现出一个以西王母为主题的中国的神仙境界。巫鸿说,山墙上的这幅画,它真正给我们建构了一个中国的宗教。也就是说,中国的宗教不简单是一个祭祖的宗教,也不光是一个家族的宗教,而是这个家族是在一个神仙体系当中的一个分子、一个部分。

最后,我们来到三面墙里人间的部分,也正是这本书研究的核心。这一部分描绘的是一部汉代观念下的历史故事。三面墙的上部描绘了孝子烈女和忠臣刺客,这些画像好像在通过一个一个故事连接而成为历史的叙述。按照巫鸿的说法,在中国早期的美术史中,孝子烈女和忠臣刺客代表了两种不同的社会身份类型,隐含着两种不同的价值观,烈女孝子体现的是家族价值观,忠臣刺客代表的是社会意义的价值。简单地说就是一个是维护家庭利益的价值体现,另一个是支撑了社会价值观的行为楷模。

中间这堵墙的下半部分描绘了君臣关系,更具体的说是各方人士拜见君主的场面,表现的是君主与臣民之间的关系和各自的责任。巫鸿在这里提出,这种情节性的构图是东周以来中国人物画创作的一种方式,用故事情节来呈现神圣人物的神圣之处。这种构图方式,比起我们常看到神像,就是那种有一个静止不动的人或者神在画面中间的构图,还要早很多。通过分析这些图像,巫鸿说,整个图像是从右到左,从上到下,以时间为序对历史进行了一个编年的排列。

按巫鸿的说法,武梁祠应该是在武梁的指导下建的,左边墙的右下角那个形象就是武梁本人,而在武梁祠描绘人类世界的部分,占据了武梁祠全部图像的中央,这个部分就是政治文化的中心,也是国家社稷的象征。因此,巫鸿说,武梁在建造武梁祠的时候,带着对儒学的敬崇心理,既弘扬了儒学精神,又把自己放到了这个儒学的谱系当中。他把自己放在最下面,放在最左边,回头、回溯整个历史的进化,社会结构的变迁和天人感应的结果。作为一个儒生、作为一个学者,经营了一辈子的学术的武梁,但是自己本人最后的结果不是那么的乐观,不是那么开心、也不是辉煌,但是他并不气馁。

巫鸿通过叙述,给我们呈现了一个有生命的武梁建造了这个祠堂,并且告诉我们:我,武梁,追求的不是人生的辉煌,我寻找的是我对这个世界和历史的看法以及我在这世界上的位置。这个对武梁的塑造,一方面更丰富地建构了儒学影响下的汉代宇宙观,另一方面,他针对西方学术界认为古代中国忽略对个体存在的观点,做出了回答。这就是巫鸿在新的儒家思想之下对武梁祠的价值解说。

到这儿为止,巫鸿通过《武梁祠》这本书给我们提供了一个中国古代的神仙世界和人间世界的关系,和孝子、烈女、忠臣、刺客,以及我们每一个人,每一个儒生,每一个学者之间的关系。突然,你找到了一个家庭,在这个家庭中,人和天的关系,天人感应的关系都找到了答案。

讲完了这本书的主要内容,下面给你介绍一下在网络上、在教室里、在其他地方听不到的内容。我想介绍一下巫鸿在《武梁祠》研究里做出的重要贡献,包括当时的文化环境和史学研究走向,以及这对作者的思考有什么影响。

对前人的贡献是每一本学术著作应该梳理的。我在大学里讲课的时候常常告诉学生,读一本书你要在书中发现作者发现了什么问题,通过这本书他要解决什么问题。这是看书第一要素。

第二,他解决了他发现的问题没有,怎么解决的,也就是他在这本书中对这个问题做出了什么贡献。当然,更深一层的读者,你还要关注到还遗留哪些问题没有被这位作者关注到,就留给了后人一个研究的空间。

具体到这本书,巫鸿在这本书中详尽细致地总结了前人的贡献,同时,他找到了自己这本书的出发点,从这个出发点,他走向了这本书新的贡献。巫鸿的贡献正在于,他通过重构武梁祠中所描绘的各种神祇,建构了一个完全属于中国人的宗教模式:从家到国浑然一体的,融家族观、宗教观和统治为一体的,中国人的宇宙和世界。

但这本书的价值还不止于此,我们就从研究方法的角度切入,看看巫鸿提出这个观点更深一层的意义。巫鸿应该说是最早把西方对基督教美术的图像学研究应用在中国美术史研究中的学者,并且建构了中国的本土宗教神祇的图像体系。以前的学者也有像他这样研究西王母或其他烈女刺客的,但是没有像他这样把他们直接连为一体,构成一个从家到国的宗教概念。所以说,他用的就是西方研究宗教图像的方式,来研究中国古代宗教。在这一点上,巫鸿做的非常高妙。

他明确地说,自己研究的是中国古代的信仰问题,我觉得实际上是不点名的直指后殖民,或者殖民文化对中国文化的偏见。这是用了一种后殖民思维对西方思维内部结构的批判。后殖民思维是生发于西方整个思维体系当中的一个学派,对西方的文化方式和思维方式进行了批判,认为西方文化是带着有色眼镜的偏见来看这个世界,是以欧洲优越论的心理来看这个世界的。尽管殖民时代已经过去了,印度也不是殖民地了,印度、香港、澳门都不是他们的领土了,可是无论是原来的殖民者,还是原来被殖民的人,心里总走不出一种思维,认为西方殖民者是高大的,本土是低劣的,或者因为不同于西方的文化就比较弱势,甚至是差的。这种思维一直潜伏在很多人的脑子中。

所以说,巫鸿在这整本书中直接用中国宗教问题的讨论,迎面跟后殖民对视。他明确地说,“我希望经过这一分析,我们可以公允地将武梁词画像石刻视为一部表现人类思想的史诗性作品,在世界美术史上可以与西斯廷教堂的壁画或者夏特尔大教堂的雕塑相媲美”。尽管直到今天,巫鸿的意愿还没有实现,每年到西斯廷参观的人不知多少倍于武梁祠博物馆,但是武梁祠终究因为巫鸿的书而闻名世界,并且引发了后续的关于这个遗址更进一步的研究。对于这一点,巫鸿的贡献是巨大的。

到这儿,巫鸿的这本《武梁祠》我们就讲完了。下面我们来总结一下这期的知识要点。简单的说,这本书的要点有三个方面。

首先,在美术史研究内部,巫鸿用了几个不同的,在西方很受追捧的方法论来研究武梁祠,比如图像学、后殖民思想,最后给武梁祠做了一个新的儒家思想之下的价值解说。这是巫鸿在这本书中对前人更进一步的贡献。

其次,我想说,这本书对于方法论在中国美术史研究中的使用,特别有借鉴意义。写过毕业论文的人都知道,老师都要问,你用什么方法论,好象没有方法论就不能写似的。而且大家都有一个共识,认为中国是没有方法论的国家,中国的文化研究只是把事情串起来,一二三四五,早上、中午、晚上、夜里。但是巫鸿这本书使用了一个明确的方法论。

更重要的是,有些文章,方法论和他们论文里所讨论的问题是连不上的,像一个小小的人顶着一个辉煌的方法论的帽子走来走去,帽子底下的人和帽子没有直接的关系,不贴身。巫鸿在这本书把西方当时流行的几种研究方法精致地剪裁、拼接在他的武梁祠研究中,用微观的材料建构了汉代历史观之下的一个宏观宗教世界。

最后,是巫鸿对中国古代信仰问题研究的贡献。很多学者、汉学家经常会振振有辞,认为中国人是一个没有信仰的民族。在西方,这是一个很贬低人的词汇,一个无神论者,一个不信仰任何东西的民族,好像比野蛮人还要野蛮,或者是不可靠、不可信的。这种说法在八十年代我刚去美国的时候,就感受到了,给人很强的压力。可是当我读到巫鸿的书的时候,我就发现,原来巫鸿是在建构一个中国人的宗教,以及武梁这个中国文化个体英雄的代表。

很多朋友家里都会有祖宗牌坊,那和神像有什么区别?你供奉着释迦牟尼,我供奉着祖宗,他供奉着耶稣,那又有什么关系呢?在我们的宇宙观里,我们的祖宗和上天是有密切关系的。因此,在这个意义上来说,我们对祖宗的祭祀其实就是中国人的宗教。

北京就有太庙,我们很多乡村、小市镇至今还有很多祖庙,如果你到了福建,你会发现到处都有祖厝,这就是祖宗祭祀的宗教信仰。所以巫鸿八十年代在这本书里,就很明确地向西方人宣称我们是有宗教的民族,我们不但是有宗教的民族,而且我们的整个民族都信仰这个宗教。我们能够把自己一个小小的家维护好,一个社会、一个国家其实就是千千万万,甚至上亿个家庭整合起来的一个更大的家。因此在这个意义上,巫鸿的研究,在八十年代,等于是在给西方的学界一个关于中国古代信仰问题的响亮回答。

撰稿、讲述:曹星原 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.巫鸿建起来了集中国古代政治、宗教、家族为一体的中国汉代的社会信仰结构。在这个结构里,儒学价值观是核心,祭祀和以孝与敬为行为准则的家族关系是砖瓦。

2.我们可以公允地将武梁词画像石刻视为一部表现人类思想的史诗性作品,在世界美术史上可以与西斯廷教堂的壁画或者夏特尔大教堂的雕塑相媲美。