《新工具》 刘玮解读

《新工具》| 刘玮解读

关于作者

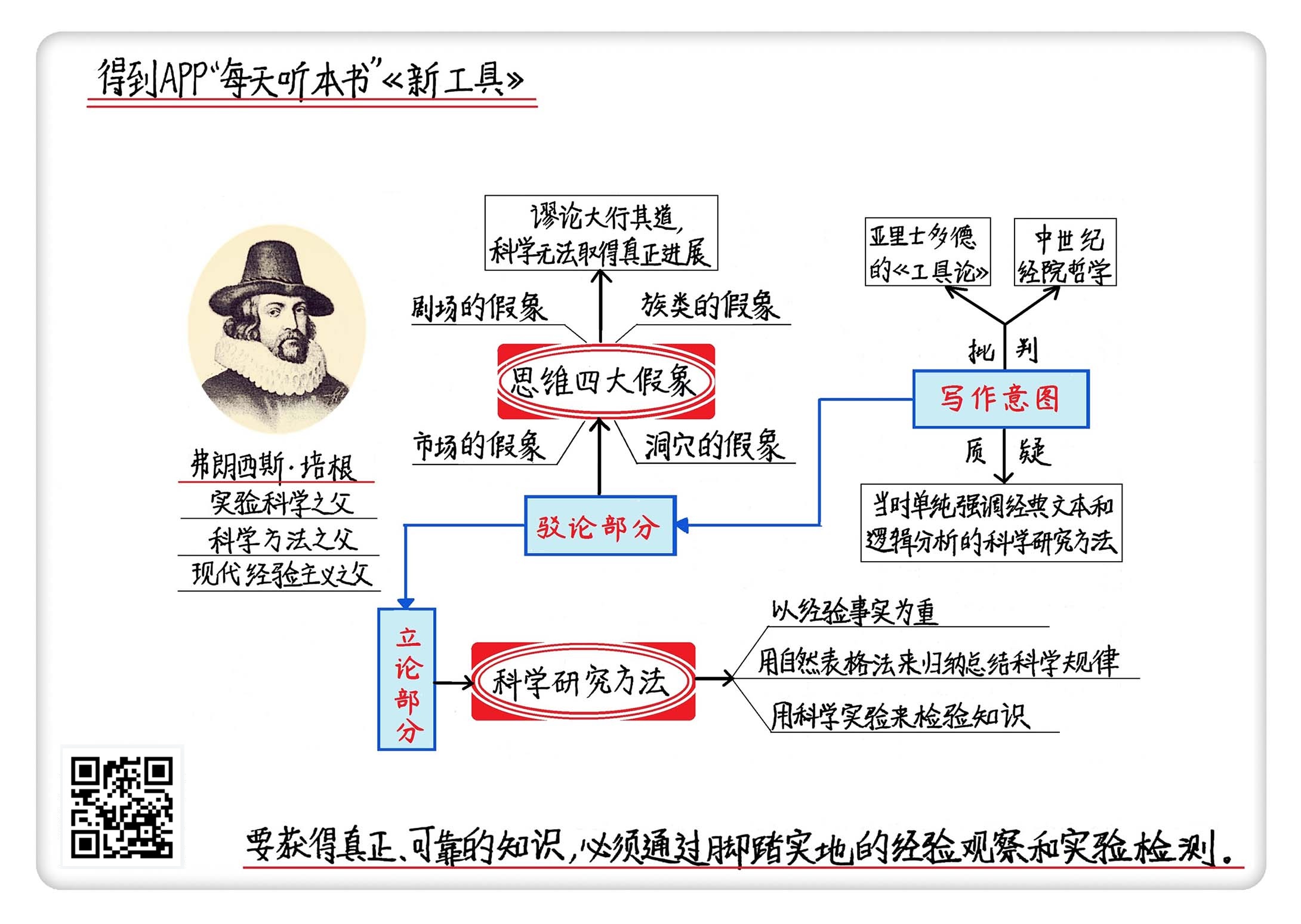

弗朗西斯·培根,英国哲学家、政治家,现代经验主义哲学的奠基者。他提出了建立在观察和实验基础上的科学归纳方法才是我们认识世界最好的方法,被誉为“科学方法之父”“实验科学之父”。

关于本书

《新工具》是培根最重要的哲学著作。培根在《新工具》中提出了经验主义的哲学方法,他要论证建立在观察和实验基础上的科学归纳法才是我们认识世界最好的工具。他的很多认识,在今天都是人人知道的道理,但在当时却是一种超越时代的智慧。

核心内容

培根直接针对亚里士多德的《工具论》和信奉基督教亚里士多德主义的经院哲学,试图摧毁传统知识的“四大假象”,为基于观察和实验的归纳方法奠定认识论基础,为实验科学方法的合理性和有效性提出经典的辩护。

你好,欢迎“每天听本书”。这期为你解读的书是培根的《新工具》。

这本书你不一定熟悉,但是你肯定听说过“知识就是力量”这句话,这句话就是出自《新工具》的作者弗朗西斯·培根。你可能更熟悉培根的一些散文作品,其中最耳熟能详的一句大概是“读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞使人善辩。”培根的散文确实在英语文学里占有一席之地,但是他作为哲学家更重要的贡献正是体现在我们今天要解读的这本《新工具》上。

我们先来说说培根这个人。他1561年出生在英国伦敦,是地道的官二代,他的父亲是当时英国的最高的官员之一。培根从小受到了很好的私塾教育,12岁进入剑桥大学读书,16岁跟着英国驻法国大使前往巴黎,回国之后,23岁就当上了国会议员,后来又担任过英国大法官,三次受封爵位,直到1621年培根被当年的情敌指控腐败,才最终结束了自己的政治生涯,之后专心写作。虽然培根在政治上算得上春风得意,但是他自己最喜欢的身份还是“自然哲学家”,或者说是科学家,他还以“科学上的哥伦布”自况,认为自己发现了一片全新的科学天地。

我们要解读的这本《新工具》就是培根最重要的哲学著作。在书里,他提出了经验主义的哲学方法,给基于观察和实验的“科学归纳法”奠定了认识论的基础,为科学方法的合理性和有效性做了经典的辩护。

培根要告诉人们,基于观察和实验的“科学归纳法”才是我们认识世界最好的工具。他的这个论断现在听起来好像稀松平常,那是因为我们绝大多数人都早已经确信,科学就是研究世界最合理、最有效的方法了。但是,正是这个我们觉得耳熟能详的真理,在培根那个时代却足以惊世骇俗,而且这些话的价值要等到几代人之后才深入人心。培根和他的这本《新工具》就彰显了这种超越时代的智慧。人们称他为“现代经验主义之父”“科学方法之父”“实验科学之父”。

培根对于科学研究方法的辩护影响深远,他的一位传记作者甚至这样写道:“这个世界上,每一次有人坐火车,每一次有人发电报,每一次有人坐在躺椅上,每一次有人跨越隧道,每一次无痛手术,甚至每一餐饱饭,每一个美丽花园,都要感谢培根的贡献。”

我们这期音频来为你解读三个内容:第一,《新工具》所针对的那种“旧工具”指的是什么,为你交代一下这本书的写作背景和培根的写作意图;第二,培根提出的思维的“四大假象”是什么,这是《新工具》反驳前人的“驳论部分”,或者说破坏性的部分;第三,培根对于科学归纳法的论述,这是《新工具》的“立论部分”,或者说建设性的部分。

好,我们首先来看《新工具》这本书的写作背景和针对的问题。

在之前的“每天听本书”里,我为你解读过亚里士多德的逻辑学著作《工具论》。《新工具》这个书名一听就是要跟亚里士多德对着干的,确实如此!在《工具论》里,亚里士多德最大的贡献就是提出了演绎逻辑和科学证明的方法,他认为这些最能帮助我们理解外在世界和自然现象。培根把自己的书定名为《新工具》,充分展现了他的雄心和抱负,他要证明古代哲人给我们留下的逻辑工具不足以帮助我们发现新的知识。

亚里士多德的方法,是要从绝对确定的普遍性这个大前提,推论出具体的结论,比如人都是会死的,苏格拉底是人,因此苏格拉底是会死的。在培根看来,这样的推理没有给我们提供任何新的知识,因为结论已经包含在前提之中了。因此,我们需要不同的思维方式和思维工具,来获得有关于自然世界的科学知识。

培根之所以对亚里士多德那么不满,除了亚里士多德本身的局限性之外,更重要的原因是,在中世纪后期,亚里士多德的哲学和科学理论已经和基督教神学融合在一起,经过所谓的“经院哲学”,成了最权威的知识体系。这里说的“经院哲学”,是《圣经》的经,院是学院的院,是一种在中世纪修道院和大学里盛行的思潮。简单地说,它主张通过细致的分析,用理性论辩的方式来讨论《圣经》和基督教的各种教义。

那些经院学者们讨论的问题经常会精细无聊到令人发指的程度,比如他们会争论一个针尖上可以站几个天使这样的问题!古代最权威的亚里士多德哲学与《圣经》中的宗教教义结合,让经院学者们相信,所有有关自然世界的知识,都已经记录在经典的神学和哲学典籍中,我们所要做的,就是仔细研读典籍,用逻辑和推理来分析和理解神学典籍中的内容,由此就可以推导出有关于自然世界的所有知识。

这种思维方式主导了自然哲学和科学研究几百年。培根那个时代的绝大多数学者都认为,要理解外部事件和自然现象,哲学家和科学家们需要的是研读前人已经积累的智慧,同时进行缜密的推理。对于个别事实的经验观察和反复实验只不过是对这种逻辑方法的补充。培根非常鄙视这样的研究方法,他曾经写过一个小故事,生动地描绘出他对于传统科学研究方法的不满和讽刺。

故事发生在公元1432年,在一群经院哲学家中爆发了一场争论,长达13天,争论的话题是“一匹马的嘴里到底有多少颗牙?”所有的典藏古籍都被翻遍了,可大家还是没有办法给出答案。到了第14天一大早,一个年轻的学者怯生生地问,他可不可以说说自己的看法。这时候那些学识渊博的长老们已经没了争论的力气,也就由他发言。这个年轻人问道:“我们为什么不能去找一匹马,掰开它的嘴,数数有几颗牙呢?”此言一出,房间里炸开了锅,大家认为一定是撒旦占据了这个年轻的头脑,他才会想出这种闻所未闻的办法,于是把这个年轻人赶了出去。又经过几天的争论,这个问题还是没有定论,长老们判定这是一个旷古难题,古籍经典中关于这个问题的隐晦和深意只能留给后人解答了。

毫无疑问,这个故事里充满了夸张的成分,但是在培根看来,当时学院中的科学研究就是这么展开的。人们不顾事实,认为用信仰和理性就可以直接把握到最普遍、最基本的真理,然后就可以自上而下地推导出关于这个世界的各种知识。而培根在《新工具》一书开篇就指出,我们对自然的认识仅仅限于我们的观察,以及由观察所得进行的推论,我们不能指望用概念和逻辑分析,就能了解世界。

他指出,我们的许多概念,无论是逻辑学的还是物理学的,都并不健全,不是用恰当的方式从真实的事物中抽取出来的,而是一些武断的臆想和猜测的结果。比如“人”这个概念,我们对于它大体上有一种直觉的了解,但是这个概念本身并不清晰。到底是什么样的特征让一个东西成为人?是躯体吗?是理性吗?是记忆吗?为什么是这些特征而不是其他的一些特征呢?当这些特征出现矛盾的时候又怎么去理解这个概念呢?

在他看来,比“人”混乱的概念还有很多很多,比如实体、性质、主动、被动、生成、毁灭、元素、形式、质料等等,它们都是一些模糊含混,指代不清的概念。如果你已经了解了一些亚里士多德哲学,马上就能听出来,这一大串概念全都是亚里士多德哲学里的重要概念,在培根这里就全都被当成了思维混乱的代表。

除了概念不清之外,培根也对单纯的逻辑推导感到不满。他认为,逻辑分析虽然可能帮助我们纠正错误,但是却没有办法揭示事实真相。而且,有的时候逻辑用表面的秩序和严谨把并不健全的概念连接起来,造成了一种已经找到了真理的假象,反而更不利于发现正确的知识。

为此,培根在《新工具》里多次指责亚里士多德对自然哲学或者科学的败坏作用。比如他说,亚里士多德“让自然哲学被逻辑学奴役,让自然哲学成为争论的战场,变得毫无用处”;即便是亚里士多德那里看起来通过实验得出结论的动物学著作,在培根看来也毫无价值,因为“亚里士多德事先已经得出了结论,他不是用实验作为真正的基础……而是把实验当作囚徒,歪曲它,让实验去符合他的教条。”

这就是我们要解读的第一点,培根的《新工具》针对的靶子正是亚里士多德的《工具论》以及与亚里士多德密切相关的中世纪经院哲学。培根反对人们仅仅利用宗教和哲学典籍,加上逻辑规则来获得知识,认为这样的方法只会让我们的思想中充满了谬误。

那么,人们为什么会犯下了严重的错误之后,却还愚蠢地认为他们掌握了牢不可破的知识呢?培根认为,原因在于我们都有意无意地受到了一些假象的影响。下面,我们就来解读第二个重点内容,培根如何分析围困心灵的四类假象。培根把这四类假象分别命名为“族类的假象”“洞穴的假象”“市场的假象”和“剧场的假象”,我们一个一个来说。

第一类假象是“族类的假象”,它来自人的本性。无论是感官经验还是理性思维,人们对于外在世界的理解总是被自己的认识机能改造、折射,甚至是扭曲。培根具体分析了人类认识扭曲的一些典型表现。

比如说,人们总是会过分强化世界中本来并不存在的规律和秩序;人们一旦形成了某种意见,就会倾向于牵强附会地让现象适应这些现成的解释;人们的认识还特别容易受到情绪的影响,不愿接受困难的、新鲜的事物,更愿意沉浸在安全的流俗意见之中。这几点解释了历史上为什么会有那么多关于天体按照圆形轨道运行的理论,因为在人们看来,圆形是最完美的图形,而天体是最完美的物体,因此很容易产生这样的学说。一旦这种教条形成,人们就会排斥新的经验观察,或者用各种牵强附会的理由去解释掉那些不符合规律的经验观察。

第二类假象是“洞穴的假象”,这个名字明显来自柏拉图《理想国》里那个著名的洞穴的比喻。培根用这个名字来概括不同人在认识事物中表现出来的巨大差异。每个人都好像住在自己的洞穴之中,折射进每个洞穴中的光线都有所不同。每个人形成的概念和认识,都受到自己的环境和性格的影响,而无法形成健全的概念,因此这种假象花样繁多。比如有些人擅长观察事物之间的相似,有些人擅长看到事物之间的差别,有的人崇尚古人,有的人追求新奇,有的人关注微观,有的人喜欢整体。但是不同人的洞穴之中也有一种带有共性的特征,那就是一旦人们形成了某种熟悉的思维路径和思维习惯,就会沿着这条路一直走下去,不愿回头。因此培根特别告诫人们,在理解一个东西的时候,越是那些你所熟悉和喜爱的东西,越是要保持警惕,加以怀疑。

第三类假象是“市场的假象”,它来自于人们在用语言沟通时,概念上的混乱,有的概念空泛无物,有的概念指代不明,结果把讨论搞得一团糟,就好像在熙熙攘攘的市场上那样。他说这是所有四种假象里最难解决的一种,因为我们的沟通必然要依靠语言和文字,但是语言和文字又必然是按照一般人的流俗理解产生发展的,因此经常会有词不达意、望文生义、以讹传讹的情况出现。

第四类假象是“剧场的假象”,指的是各种哲学和宗教的思想,在各路权威的背书之下,占据了人们的头脑。这些思想不过是一些穿上戏装、粉末登场的演员,其实并不真是他们饰演的角色,它们远没有表面上看起来的那么光鲜亮丽,而只是在一个虚幻的世界里上演着戏剧。

这些看似有理的剧场假象非常之多,培根将它们概括成三种,一种是理性主义的诡辩,在他看来这种错误的典型代表就是用逻辑败坏了自然哲学的亚里士多德;第二种是过于粗糙的经验主义,从非常简单的实验中得出荒谬的结论,代表就是中世纪的炼金术;第三种就是将哲学和神学糅合在一起的迷信,在他看来,柏拉图就是这种倾向的代表。

这就是我们要解读的第二点,培根对于人类认知错误的诊断。培根认为,我们很容易受制于种族的假象、洞穴的假象、市场的假象以及剧场的假象。因此我们看到的是各种谬误大行其道,科学成了毫无意义的争论的战场,无法取得真正的进展。

在这里我需要提醒你,培根对整个哲学和科学传统的批判确实有点太过笼统、太过极端了,就好像之前的一切人类知识最好从来没有存在过一样,好像他自己的思想不是建立在前人的基础上一样。不过,这种极尽夸张的修辞背后,我们可以看到培根想要改变哲学和科学研究现状的焦急和迫切。

和我们之前解读过的“现代哲学之父”笛卡尔相似,培根也要全面批判之前的知识体系,要为人类的科学重新奠定基础。但是他和笛卡尔的方式完全不同,笛卡尔是要为人类知识找到一个确定无疑的“阿基米德点”,而培根想要找的不是一个公理或者起点,而是一种切实有效的方法和工具。就好像我们在发明直尺和圆规这样的工具之前,想要画出漂亮的正多边形完全依赖画工的经验和手艺,而一旦有了这些可靠的工具,任何人都可以轻易超过之前最厉害的画工。

培根认为,科学知识本来就来之不易,在获取知识的路途上会遇见重重关卡,但是我们依然要拼尽全力使用正确的方法,毫不放松地追求真理,这样还是可以获得科学知识的。再进一步,如果一个社会中人人都认可并且使用正确的方法,那么科学知识的积累和进步也就是必然的。这种培根式的科学观带有几分浪漫主义的进步色彩,甚至被后世认为是“科学乌托邦主义”的起源。

那么这种让培根充满信心,认为可以帮助我们获得科学知识的正确思维方法是什么呢?那就是,培根的科学方法论就是建立在经验观察和实验基础上的科学归纳法。培根批判的靶子,亚里士多德和经院哲学家,其实也讨论过“归纳法”,也就是从个别到普遍的方法。但是比起演绎逻辑,他们关于归纳法的讨论很少,而且在培根看来,之前那些简单的归纳法本身也是靠不住的,因为它只是用几个简单的例子,加上草率的概括,就非常随意地得出了结论,而且一旦结论得出就被当作了颠扑不破的真理,奉若神明。

因此,他不仅仅是主张用归纳法进行研究,更重要的是主张一种比传统的简单归纳法更可靠的“科学归纳法”,要求我们不是一下从经验事实飞跃到普遍结论,而是经过更多的中间环节,以一种不间断的方式逐渐上升。我们可以这样来概括培根的经验主义方法和科学归纳法:在所有的知识来源中,经验事实具有独特的优先性;我们在处理经验事实时需要使用一种叫作“自然表格”的方法,通过分析各种要素来设计实验,进行验证,由此推进我们对自然世界的科学认识。下面我就来给你详细说说这个概括里面的几个要素。

首先就是经验的重要性。培根认为对经验事实的直接观察和感知,是知识最重要的来源。这是培根开创的经验主义哲学中最核心的主张。我们来对比一下笛卡尔的理论,就能更好地理解培根这个主张的特点。

笛卡尔在谈到人类知识的基础时,强调从感觉经验中得到的认识总是可能出错,是首先应该加以怀疑的。想要获得真正可靠的知识不能指望感觉,而要在主体自身之中发现知识的可靠起点。和笛卡尔相反,培根虽然也承认,感觉经验可能会出错,但是他依然坚持认为,经验事实是我们对于外在世界认识的基本材料,除此之外,我们再没有别的基础了。

在肯定了经验对于科学知识的基础地位之后,培根就需要对这些经验进行分析,这就用到了他所谓的“自然表格法”。他建议我们把一个事件发生的可能原因放到一张表格的第一栏,将这些原因分别标识为 ABC ;之后把一个事件产生的结果放到表格的第二栏,标识为 XYZ 。接下来,我们就可以寻找这张表格当中第一栏与第二栏的关系,由此归纳出科学规律。

培根提出了三种可能归纳这两栏表格中不同事件之间关系的方法,它们分别是契合法、差异法和变量法。

我来给你举一个例子说明怎么运用这几个方法。我们用酒精灯给一块金属加热时,看到了金属体积膨胀。我们在表格的第一栏里写下(A)酒精、(B)灯光、(C)加热。在第二栏当中写下(X)膨胀、(Y)金属。根据契合法,我们可以归纳出第一栏中的三个现象都有可能是金属膨胀的原因,因为每一次第一栏中的现象出现,都和第二栏中的现象有契合关系。接下来,我们可以根据差异法,灭掉酒精灯,把金属直接放在酒精里,这个时候金属并不膨胀,那么我们就可以去掉A项,也就是说,酒精是否在场和金属的膨胀没有必然的关系。再往下,我们可以根据变量法找一个本身不发热的光源,把金属放在上面,这个时候我们发现金属也没有膨胀,那么我们就可以确认B项灯光也不是膨胀的原因。

这样,我们就可以合理地归纳出“加热导致金属膨胀”的结论。接着,我们还可以进一步运用变量法,把金属换成其他物体,看看加热之后是不是也会膨胀。从这个例子可以看出来,用培根提到的自然表格法和科学归纳方法,我们确实可以更有效地找出自然世界中的因果关系。

由此,我们也可以看到,培根为什么强调科学方法论中实验设计的重要性。虽然培根认为经验观察占据着知识来源的基础地位,但是他却不同意把观察到的现象简单罗列出来,就可以形成科学知识。经验观察中得到的认识,必须通过有效的思维方式进行处理,才能形成初步的科学认识。之后我们还需要根据归纳逻辑,设计更多的实验,来进一步确定我们推导出来的初步知识是否可靠。培根把科学实验当成一种对于经验观察进行消化吸收的工具。

培根做过一个非常精彩的比喻来讲不同研究方法之间的差别。他说我们进行科学研究有两种方法,一种是理性主义的,另一种是经验主义的。像笛卡尔那样的理性主义者就像是蜘蛛,他们按照自己内心已有的计划,织好一张网,然后只捕食那些撞进网里来的食物,而在网之外的东西就全都不予理睬。这就像理性主义者脱离经验事实,盲目相信理性思考本身就可以产生充分的知识。

经验方法又可以分为两类,简单的经验主义者就好像蚂蚁,他们只是搬运和储藏自己碰到的食物,把它们堆放在一起,然后囫囵吞枣地吃下去。而真正的经验主义者应该像蜜蜂采蜜一样。蜜蜂对于食物的来源保持开放,通过反复不断的采摘获得原料,然后主动进行加工处理,有效地消化和吸收,最终产生出甜美的蜂蜜。培根认为自己所提倡的科学归纳法就像是蜜蜂获取食物一样的方法。

这就是我们解读的第三点,《新工具》到底“新”在哪儿?不同于传统的简单归纳法,也不同于笛卡尔式的理性主义者,培根强调经验事实在科学和知识中的基础地位,他还发明了“自然表格法”用来分析现象与原因之间的关系,用精心设计的实验归纳出事物之中的规律。

关于培根的《新工具》,我就为你解读完了,我们再来简单回顾一下这期音频的知识要点。

首先,培根强烈质疑当时的科学研究方法中单纯强调经典文本和逻辑分析的做法,与亚里士多德的《工具论》针锋相对地写作了《新工具》。

其次,培根提出了“四假象说”,解释了没有严格训练、不认真对待经验事实的人类思维如何进入各种误区。

最后,在批判了传统知识和方法之后,培根提出了自己的科学研究方法,这个方法包括三个核心要素:以经验事实为重,用自然表格法来归纳总结科学规律,以及用科学实验来检验知识。

听到这里,你可能会觉得,培根提出的科学研究方法并没有很深刻的哲学思想,他只不过是比较早地提出了一些非常普通的,人人都知道的道理。这个感受其实也并不错。培根自己在序言里甚至都说,“我的方法,做起来虽然困难,说明却很容易。”

此外,培根虽然记录了各种各样的科学实验和经验观察,但他自己并没有做出什么原创的科学新发现。可是即便如此,英国皇家学会的奠基人依然把培根当作是他们的英雄;美国国父托马斯·杰弗逊把培根与洛克和牛顿并称为“那个时代最伟大的三个人”;康德在《纯粹理性批判》第二版的题词页上引用了培根的话;马克思把他称为“整个实验科学的真正始祖”。

那么人们为什么对于培根评价如此之高呢?如果我们把培根的学说放回到他所处的时代,就能够更好地理解后人对他的高度赞扬。培根同时代的很多学者在读完这本书之后,都认为培根提倡的科学方法简直莫名其妙,是无稽之谈。当时的学界主流认为,抛弃几百年经院哲学取得的严谨而又普遍的真理体系,提倡用对于现实的琐碎观察和类似于炼金术的实验方法来寻求知识,根本就是本末倒置,是对于人类知识的冒犯和颠覆。培根在他的那个时代能够独具慧眼,挑战当时的主流思想,为当时刚刚诞生不久的科学方法做出系统的辩护,绝对是难能可贵的成就。

我们要记得,现在有很多习以为常的真理,在最初提出来的时候都曾被视为惊世骇俗。那个首次提出这种真理的哲学家,必然有着超越时代和大众的视角,卓越的智慧和独立的思考能力,以及一份对于真理的勇敢执着。

培根在1626年冬天因为肺炎过世。那年冬天,培根和他的朋友在闲聊时谈起低温冷冻是否能够保存肉类的话题。当时他们正在伦敦郊外散步,培根临时起意,就去了附近一个农庄的农妇家中,让她宰杀了一只母鸡。在大雪纷飞之中,培根自己在户外捧了很多冰雪,塞进了母鸡里,又挖了一个大坑,在坑里填满了冰雪以后把鸡放了进去,准备过几天之后来观察鸡肉的变化。

不幸的是,因为这场折腾,培根受了风寒,回家不久后就病倒了,几天之后就因为肺部感染病逝。培根去世的原因和过程听上去带着几分讽刺和黑色幽默。但是这个故事也从一个侧面反应了培根这一生所执着的哲学理念,那就是要获得真正的、可靠的知识,我们必须通过脚踏实地的经验观察和实验检测。

撰稿:刘玮 脑图:摩西脑图工作室 转述:江宁

划重点

1.培根认为,科学知识本来就来之不易,在获取知识的路途上会遇见重重关卡,但是我们依然要拼尽全力使用正确的方法,毫不放松地追求真理,这样还是可以获得科学知识的。

2.培根强调经验事实在科学和知识中的基础地位,他还发明了“自然表格法”用来分析现象与原因之间的关系,用精心设计的实验归纳出事物之中的规律。