《文艺心理学》 良舟工作室解读

《文艺心理学》| 良舟工作室解读

关于作者

朱光潜,中国著名美学家。曾任北京大学教授,毕生从事美学教育与研究工作。主要著作有《文艺心理学》《谈美》《西方美学史》等,主要译著有黑格尔的《美学》、莱辛的《拉奥孔》等。

关于本书

我国现代文艺心理学是在民国时期形成的,形成的标志就是这本《文艺心理学》。这本书之所以被奉为中国美学史的经典,主要有两个原因:第一,这本书把心理学与美学融合起来,强调人在美感形成中的作用,把复杂的理论拉回到每个普通人对美的切实感受中;第二,它在美学发展史上有承前启后的意义,将古典推向现代,将中国古代的审美思想与西方经典的美学思想结合起来。从某种意义上来说,这本书为中国现代美学开创了新局面,是我们了解美的必读之作。

核心内容

在这本书里,作者用深入浅出的方式,将外国现代美学理论与中国古代美学思想相结合,系统地论述了美感经验、文艺与道德等问题。作者的观点是,艺术之美是我们与艺术作品进行互动,进而产生的独特心理体验。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《文艺心理学》,这是著名美学家朱光潜先生在美学研究方面的代表作。在这本书里,作者用深入浅出的方式,将外国现代美学理论与中国古代美学思想相结合,系统地论述了美感经验、文艺与道德等问题。作者的观点是,艺术之美是我们与艺术作品进行互动,进而产生的独特的心理体验。

谈到艺术之美,你也许会想到博物馆里古老的展品,或是美术馆里抽象的画作,这些东西似乎与我们的生活相去甚远,但其实我们日常的生活里处处隐藏着艺术之美:走路听首歌,睡前读本小说,或者周末看部电影,我们都倾向于选择富有美感的作品,都期待这些活动能带给我们美的享受。从这个层面来看,艺术之美就在我们身边。那么我们所期待的美的享受究竟是什么?它是怎么产生的?我们又是如何在心里感受到美的?

这些问题需要从心理学里找答案,而专门解决这个问题的学科,叫做文艺心理学,也有一些学者称之为审美心理学,是美学的一部分。我国现代文艺心理学是在民国时期形成的,而形成的标志就是我们今天要讲的这本《文艺心理学》。我们现在看到的这本书,历经作者从青年到老年一共四次修订。而它之所以被奉为中国美学史的经典主要有两个原因:一是这本书把心理学与美学融合起来,强调人在美感形成中的作用,把复杂的理论拉回到每个普通人对美的切实感受中;另一个原因则是它在美学发展史上有承前启后的意义,将古典推向现代,将中国古代的审美思想与西方经典的美学思想结合起来。从某种意义上来说,这本书为中国现代美学开创了新局面,是我们了解美的必读之作。

书的作者是著名美学大师朱光潜先生,他的名字听起来可能有点陌生,没有朱自清、钱钟书那么为人所知,但在群星闪烁的民国时期,年轻的朱光潜就已经是美学领域的顶尖学者了。他英、法、德几门外语都相当熟练,为将西方美学引入中国,他系统地翻译相关的经典著作,一生的译介作品就有三百多万字,而且几乎部部都是翻译界的典范。朱光潜不仅在翻译方面成果显著,他对美学的研究和思考也开创了历史。他融合中西方的审美思想,提出了自己独有的美学观点,强调直觉是美的开始,认为美是主客观的辨证统一,并与宗白华在后来的美学大讨论中引领主客观统一一派,堪称是我国现代美学的一代宗师。

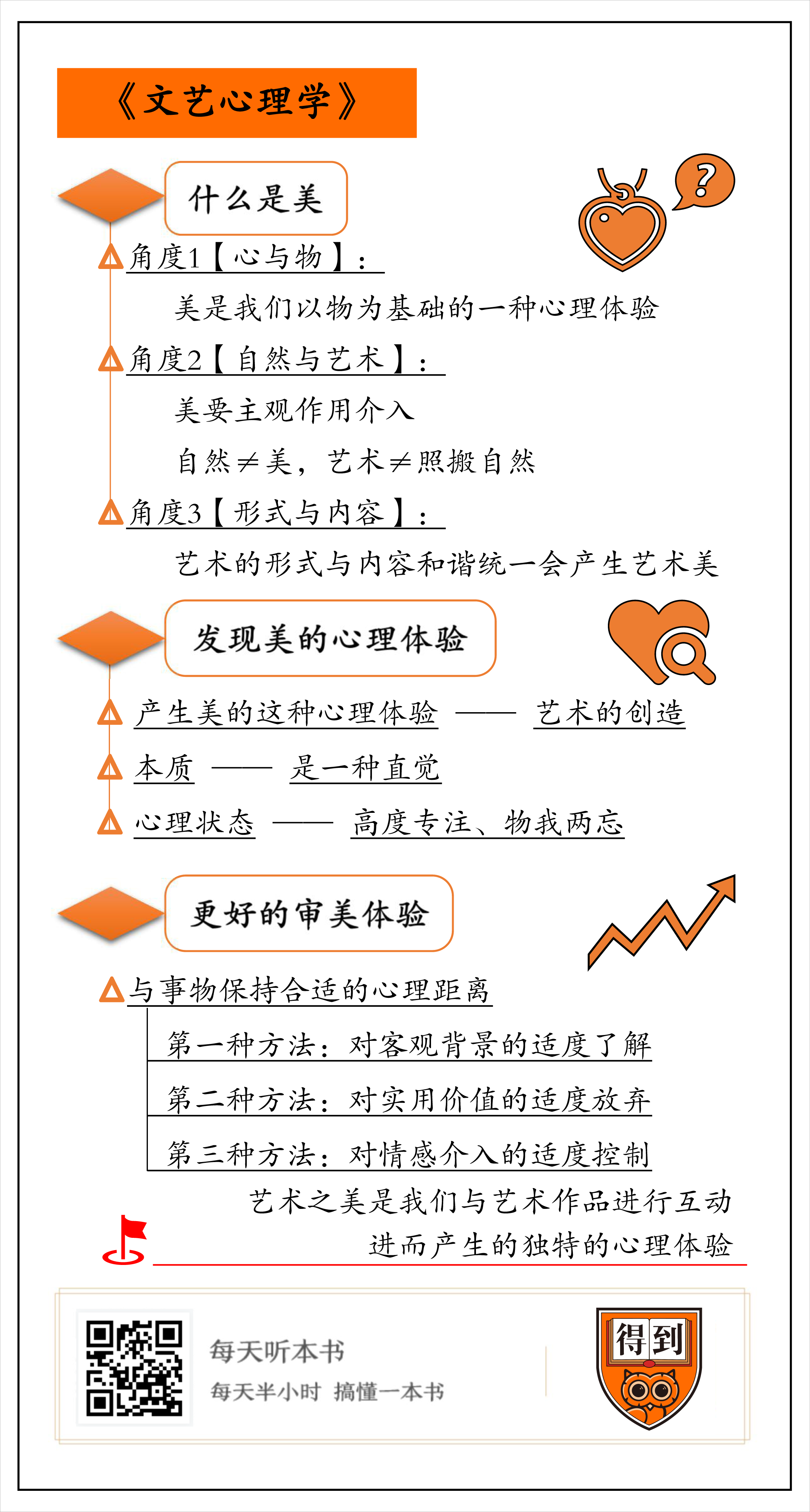

介绍完这本书的基本情况和作者概况,下面我就为你来详细讲述书中内容。这本书主要讲述了三部分内容。第一部分,我们先对什么是美作一个定义,我将从三个角度和大家一起寻找答案,也就是美是我们周围接触的事物经过我们心理作用之后得到的一种感受。第二部分,我们具体分析一下发现美以后我们的心理体验,这种体验的本质是一种直觉,并呈现出高度专注的状态。第三部分,我们再来讲讲为了得到更好的审美体验,我们需要与事物保持合适的心理距离,并介绍三个可以拿来实践的方法。

我们先介绍本书的第一部分:究竟什么是美。这个问题是这本书所有内容的核心,作者认为美不在心,也不在物,而在于这两者之间的关系。

“什么是美”这个问题听起来简单,分析起来其实很复杂,我将书中的观点总结为三个角度来解析,一步一步去发现美的本质。第一个角度是心与物;第二个角度是自然与艺术;第三个角度是形式与内容。

那么,我们先来谈谈第一个角度,也就是心与物,具体分析美这种感受并不是客观存在的某种属性,而是需要我们主观意念的介入才能实现。许多人可能觉得美就像一个放在桌子上的苹果,不管你看没看见,美就在那儿,不声不响,但我们顺着这个思路往下想,如果美就摆在那儿,为什么有的人感觉到了美,而有的人没有呢?为什么许多著名大画家在世的时候并没有人觉得他们的作品美,反而是过了几十年甚至上百年才被人们觉出美呢?再或者,就算是毕加索或梵高这样的大画家,为什么不是所有人都觉得他们的画美呢?这些问题都指向一个答案,那就是美不是物品,不仅看不见、摸不着,也不像空气一样是一种客观存在的东西。既然美不是客观的,那它是主观的吗?完全是我们心里想出来的吗?看见一个事物,自己觉得美就是美,不美就是不美吗?好像也不是这么回事,就算有人不觉得《蒙娜丽莎》美,但也丝毫不妨碍人们对它美的认定。如果美完全是主观的东西,又为什么有些事物在大多数人眼里是美的?这就说明美也不完全是主观想出来的,这个答案又把美推向了客观的一端。

在美学里面,心与物的关系就好像先有鸡还是先有蛋,倾向哪一方都有讲得通和讲不通的地方。而在书中,作者将两者的关系进行调和,认为美在于心与物的关系,也就是说物是材料,心是工具,只有通过心的加工,物才会让我们感受到美。就好比我们面对一道数学题,虽然在题目给定的条件下,答案是客观存在的,但就算是“一加一等于几”这么简单的题,我们也得过过脑子,用上思维这个工具,才能得出“等于二”这个答案。美也是一样,它需要我们的内心与外在的物质进行合作。雕塑家罗丹曾经说过这样一句话,“生活中不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛”,完美地诠释了这个观点。

说完了心与物,我们从理论里往外延伸一下,谈一谈第二个角度,自然与艺术,进一步分析自然存在的事物或者景观并不是客观存在的美,而我们所感受到的美其实都是我们意识加工后的艺术。自然,也就是前面说了半天的“物”,是我们所感觉到的世界,山水植被、日常用品、社会关系,这些都属于自然。想象一下,你外出旅游,奇形怪状的山或是清澈蜿蜒的水让你觉得特别美,这种美难道不是直接来自于自然,来自于物吗?的确,我们不能否认这种美建立在自然景观的基础之上,但是这种美也需要我们自己的思维意识对看到的自然进行加工。

书中指出,自然的美丑说的其实是正不正常,比如买菜的时候,我们都喜欢挑长得匀称、颜色饱满的,那些长得七扭八歪的蔬菜往往会被剩下,就是因为它们看起来不太正常而让人感觉奇怪。人也是一样,雨果笔下的卡西莫多是文学形象丑的代表,就是因为他的五官长得奇形怪状,体态样貌也异于常人嘛。但自然的美丑就是艺术的美丑吗?并不是,两者是有区别的,这种区别就在于是否经过了人类智慧的加工。试想一下,苹果砸中牛顿的时候,苹果变成万有引力公式了吗?当然没有,苹果还是苹果,可牛顿却把它转化成了物理学原理。艺术美也是一样,梵高的《向日葵》闻名全球,但真正长在田野乡间的向日葵可没有这么多慕名而来的观众。再比如,卡西莫多的外貌是我们眼中的自然丑,但在文学作品的描述下,他的形象却显得特别美。所以,可别小看我们的心灵工厂,它能做得可远不仅仅是照搬自然的美丑。

现在我们知道了自然美不等于艺术美,自然要经过我们的心灵作用才能产生美,才能称之为艺术,那么艺术美是在于形式还是内容呢?这也就是我们要讲的第三个角度,形式与内容。既然美属于艺术范畴,那么这个角度主要是讨论艺术中的美是形式与内容相互协作而产生的。这个问题在艺术史上争得是不可开交,有人重内容,有人重形式,由此产生了许多相关的理论和作品。我们不往那个泥潭里陷,而是想一想当美产生的时候,艺术一定是内容与形式相互融合的状态,内容凭借形式得到了展现,形式也因内容而生动,两者相互成就,缺一不可。

举个例子。我们一般买衣服会注意什么?除了看样式好不好看、喜不喜欢以外,我们往往还需要注意衣服适不适合我们。如果你在逛街时看中了一件外套,但试穿时却发现袖子的裁剪对你来说太紧了,显得手臂很粗,你可能就不太愿意买下这件衣服,因为它不适合你。衣服就好比是形式,而我们的身材就是内容,如果衣服不能让我们的身材看起来更匀称或者更美,那就说明这件衣服不适合我们;反过来想想,一件衣服再好看,如果没有人穿,它的好看也会大打折扣,艺术也是一样,再好的内容必须依赖形式的表达,再好的形式也要搭载内容才有意义,两者和谐共处才能创造艺术之美。

通过以上三个角度,我们再回过头来想想什么是美。首先,我们明确了美是我们的一种心理体验,而且是以物为基础;其次,我们强调美需要我们主观作用的介入,所以自然不等于美,艺术也不是照搬自然,当我们的心灵作用产生了美,艺术也就应运而生;最后我们发现,当艺术的形式与内容达到和谐统一时,就会产生艺术美。

讲到这儿,我们已经了解了什么是美,接下来我们进入第二部分,讲讲我们发现美的时候的心理体验,讲讲这种体验的本质和状态。

前面我们讲到,美已经归为艺术范畴了,所以产生美的这种心理体验就是艺术的创造。在日常生活中,我们每一次感受到美都是我们内心创造出来的艺术。书中把这种体验称为美感经验或审美经验,而它的本质是一种直觉。直觉是什么呢?简单来说,就是我们对周围世界的第一感受,我们对世界的初始认知都来自于直觉。

刚出生的婴儿虽然还不会说话,但他看得见,听得见,也有感觉,他不知道他看到的东西叫桌子,但他确实看到了桌子这样一个东西,以及人们是怎么用桌子的,虽然他距离认识桌子这个事物还需要一段过程,但他在直觉里已经有了桌子的印象。从这个例子可以看出,我们通过直觉感受到的东西已经不单纯是物了,而是物加上它所处的环境,以及我们直觉发生时投射在物上的情感,书中把直觉的对象称为形象。

这么说有点抽象,我来举个例子。一说到杨梅,你会想到什么?对于我来说,光是听到这个词,嘴里就已经酸得流口水了,然后我会想到在小时候的某个周末,我在姥姥家的客厅里吃到的那个红得发紫的水果,甚至还能想到杨梅吃光之后,白色瓷盘底上留有玫瑰色的印记。这些都是我对杨梅的直觉,是一听到这个词,不用思考、不用犹豫就能一股脑儿倒出来的印象。

而美感经验就是这样一种直觉。当你在欣赏一幅画,直觉会带着你不作任何思考地体验和感受,感受它的颜色、它的线条、它的布局,感受画家笔触之间的力道,感受创作者的用意和情感,感受画作背后创作者和欣赏者跨越时空的沟通。但如果你在意识里想到说,哦,这幅画画的是山水,水里还画了一条船,船上有个人,手里拿着桨,这种对物品的具体指认就不是直觉的作用,也就算不上是美的体验了。

赏画变成了认东西,原因之一就是思维散乱,所以美感经验的状态一定是专注。专注这种状态本身不难体会,比如说你某天心情不好,去电影院看了一场喜剧电影,在看的过程中你特别专注,完全沉浸在欢乐的故事氛围中,似乎在哈哈一笑中暂时忘记了烦恼,这是专注;再比如说,你在看一本小说,里面的故事情节跌宕起伏,特别吸引人,你会迫不及待地读下去,不愿意暂停下来去做别的事情,这也是专注。

但美感经验状态下的专注稍微有点复杂,除了聚精会神,还有物我两忘,甚至物我同一的特点,也就是专注到忘了我是谁,忘了我在哪,也忘了我在做什么,我看的又是什么。这种状态是不是听起来特别玄乎?好像马上就要羽化成仙似的,就好像庄子说的,究竟是我变成了蝴蝶,还是蝴蝶变成我呢?举个例子,你就明白了。

诗人李白有一句名诗说,“飞流直下三千尺,疑是银河落九天。”假设小李和小赵看到这句诗后都陷入了沉思,小李想“这么高的瀑布,用来水利发电肯定特别合适”;而小赵看到这句诗后,感受到了瀑布从高耸的山崖倾泻而下的壮观,也感受到了洁白透亮的水花漫天飞溅的灿烂,思绪就沉浸在这句充满美感的诗句里。你一听就能辨别出,小李的感受肯定算不上美,虽然他想得很专注,但他与现实的距离太近,过于关注实用性,不忘发挥一番自我的见解,自然不是美感经验的专注;而小赵相对来说撇开了自己主观的、追求实用价值的逻辑,忘掉自己,忘掉瀑布,只单纯沉浸在美的享受之中,达到了物我两忘的境界,这就是美感经验的专注。所以,我们在感受到美的时候没有时间和空间去想其他事情,如果掺杂了其他的内容,美感经验就转化为其他的心理体验了。

以上是本书的第二部分内容,我们讲了在体验美的时候要经历直觉的心理作用,并进入一种高度专注、物我两忘的心理状态,这两个特征也是美这种心理体验与其他心理体验区别开来的关键。

通过刚才讲的内容,我们会发现,美感经验像昙花似的,简直是转瞬即逝。既然我们知道了美感经验既宝贵又短暂,那么有没有什么方法能让我们更多地感受到美呢?当然有,下面我们就来聊聊第三部分,学会控制距离,以便更好地享受美。

俗话说,距离产生美,这句话是有一定道理的,但我们首先得明确一下,这里的距离不完全是指物理距离上的远近,而更多与心理距离上的远近有关。举个例子,一个住在江南水乡的南方人看到华山的险峻,会觉得特别震撼特别美,但每天在华山爬上爬下的脚夫,可能觉得山上的景色也就那么回事。这些体验看似就是物理距离的远近造成的,但这两人的心理位置是不同的。对于游客而言,华山是旅游的目的地,来这里就是来换换环境,换换心情;但对脚夫而言,华山只是他的工作地点,日复一日,年复一年,这里的景致只是他工作的背景板罢了。所以这不仅仅是物理距离的远近,也是艺术和实际人生的距离,是我们在熟悉与陌生事物之间建构起来的心理距离。

那么距离产生美的道理来自于哪儿呢?或者说,为什么我们很难对熟悉的事物产生美的体验呢?这些问题就关乎美感经验的本质和状态。

我们前面讲过,美的本质是一种直觉,而直觉产生的条件是距离。美就好像我们的视觉成像,比方说你在看一本书,如果你离纸很近,近得鼻子都快贴上去了,纸上的字就变成一团模糊的图像,根本无法辨读。同样,因为熟悉,我们更注重周围事物的实际功用,只关心它是什么,有什么用,或怎么用,很难像婴儿一样调动直觉去感受它们的存在,没有直觉,我们也只能和生活中的美擦肩而过。

此外,我们前面还讲了,美感经验需要保持高度专注的状态,这种专注的持续也需要距离这个条件。比方说,某天早上下了一场大雨,如果你碰巧放假或有什么别的机缘不用出门,透过玻璃看着城市被雨雾笼罩,或许会觉出一些美意;但如果你着急去做什么事情,一场大雨让你手忙脚乱不说,还一身狼狈,这时你也就没什么心思专注欣赏雨景,反而免不了要抱怨雨下得不是时候。这就好比隔岸观火,正是因为置身事外,才能淡定而专心地看热闹嘛。美的产生也是一样,需要心无旁骛,需要与事物拉开距离才有欣赏的空间。

这样看来,合适的心理距离对于美感经验的产生和持续至关重要,那我们该怎么找到合适的心理距离呢?下面我将总结书中提到的三种方法。

第一种方法是对客观背景的适度了解。很多时候我们不去正儿八经的博物院、美术馆,不是因为我们不觉得那里的展品美,而是因为我们了解得太少,虽然也能有美的体验,但似乎没觉得美到早起排大队也要去看的程度。这就是因为我们把心理距离拉得太远,想要有美的体验,得尝试拉近。你想,如果电影院现在口碑最好的电影是一个系列作品的第三部甚至是第五部,你想去看,怎么也得补补功课,看看前几部电影,最起码得上网查查或问问朋友前几部大概讲了些啥吧。艺术品的欣赏也是一样。创作者的人生是平顺还是坎坷,性情是豪放还是温婉,创作作品时有没有什么背景故事发生,这些都有助于我们更好地把握美的深度。我们知道了陶渊明辞官归田,才欣赏得了他田园诗里的情怀向往;我们知道了梵高对自由的向往,才欣赏得了他笔下的绚烂和绽放;我们也只有知道了卡夫卡生活里的禁锢,才欣赏得了他开创出来的表达方式。虽然我们欣赏的对象是艺术作品,但我们的直觉需要更详细的材料来与艺术对话。

这第一种方法听起来门槛高了点,如果平时工作忙,生活节奏快,没时间去学习艺术史,难道就不能好好享受美了吗?别急,前面我们也讲了,我们感受到的美都是我们心灵创造出来的艺术,所以美的门槛并不高,关键是要走对路,下面两种方法不需要耗费太多时间,也能让你在快节奏的生活中忙里偷闲地慢下来,发现生活中的平凡之美。

第二种方法是对实用价值的适度放弃。实用价值说白了就是有什么用,但为什么享受美要放弃对用处的要求呢?我举个例子,不知道你有没有这样的体验,有时候我们会被特别有设计感的产品吸引,比如前些年特别火的日历,印刷精美,图文并茂,但我们花了大价钱买回家之后却舍不得用,摆在某个角落舍不得撕,等到下一年,各大日历厂商又开始营销战役的时候,你会发现手里这本还跟新的一样呢。你看,当我们特别在乎日历好看这个特性的时候,放弃了对日历有用的要求。这说明有用和美在一定程度上是相互矛盾的,当我们对有用的要求越高,离美也就越远。当然,我们在现实生活中应该将这个例子反过来运用,也就是说,如果我们适度放弃对有用的追求,也就给了自己更多机会发现美。

比方说,我小时候住在爸妈单位分的筒子楼里,房子老旧,格局也小,卫生间都是公用的,但我一直很喜欢那里,因为冬季早上六点半,站在公用卫生间的门口,楼层间隙之间露出的那一小片天空,刚好能看到特别明亮的北极星,几乎触手可得,搬离那里后,我再也没有见过那个角度所带来的明亮和震撼。那栋楼房虽然都快破成危房了,但对于我来说,那里可是个藏着美的好地方。再比如,我们每天上下班的路上有没有什么风景特别好的地方?听完这期音频,你可以去注意一下,也许公司楼下斜对面有一条种满枫树的小径,也许下班的时候刚好可以看见大楼中间洒下来的夕阳,又或者你能发现的并不是什么震撼人心景象,只是今天带来的苹果上有一道特别漂亮的纹路。你看,实用虽好,但美不在乎。

第三种方法是对情感介入的适度控制。我们在讲美感经验的时候谈到,直觉的对象里有我们自己投射进去的情感,但如果这种情感过多,反而会影响我们对美的体验。你可能知道,歌剧《白毛女》在刚开始演出时,扮演反派角色黄世仁的演员因为演得太像,差点被台下的解放军战士开枪打死,这就说明这个士兵太生气,以至于分不清这是在演戏了。我们自己也会有这种体验,读小说把自己想成书里的某一个人物,书里的情节仿佛就是自己的经历,或者平时听歌的时候跟着一起哭,一起笑,一起刻骨铭心。我们这么感动,难不成是被美哭的吗?当然不是,我们只是看到了自己的真实情绪,并把它无限放大罢了。

如果我们总想着从文艺里找点情感上的安慰,很容易陷入自己情绪的泥沼里出不来。人在固步自封的时候,哪里还有工夫欣赏美呢?俗话说,艺术来源于生活,却高于生活,如果分不清艺术与现实,如何还能欣赏艺术高于生活的那部分美呢?所以,我们还得学会克制一下自己的情感,无论是音乐、电影,还是文学、绘画,尝试让情绪后退一步,保持一点客观的清醒,你一定会体验到不一样的美。

以上就是第三部分的全部内容,我们讲了心理距离对美感经验的重要性,并给出了三个提升美感经验的方法,分别是了解相关的创作背景、放松对实用性的要求以及对情感介入的适度控制。通过使用这些方法,我们能加深美的感悟和层次,也能从生活中发现更多的美。

讲到这里,《文艺心理学》这本书的基本内容就讲完了,现在我带你再回顾一下今天的内容。

首先,我们明确了美这件事情需要心与物的共同作用,我们感受到的美都是我们心理作用创造出来的艺术,这是这本书最核心的观点。其次,我们知道了美产生的心理过程本质上是一种直觉,并且这个过程需要保持高度专注,所以美感经验是十分短暂的。最后,为了提升美感经验的质量,我们在前面讨论的基础上得出,好的美感经验需要适合的心理距离,并给出了三个提升美感经验的方法。

听到这里,不知道你对艺术之美的印象有没有改善?虽然对于普通人而言,美看上去总不如实用来得实在,但美与生活就相当于水跟鱼的关系,人要是沉浸在物质世界的追逐里就好像离了水的鱼,就算能勉强呼吸也无法消除生存的压迫感。我们通过美认识自己,认识世界,认识每一件与我们共存的细微事物,才能获得精神上的放松和愉悦,才能体会到生命除开向前之外的其他意义。与其说这本书在教我们怎么欣赏美,不如说它教给我们的是对生存的思考,对生命的珍惜,还有对生活的热爱。最后,我借用朱光潜先生的话,祝你,慢慢走,欣赏啊。

撰稿:良舟工作室 脑图:刘艳 转述:校妤

划重点

-

“美”需要心与物的共同作用,我们感受到的美都是我们心理作用创造出来的艺术。

-

美产生的心理过程本质上是一种直觉,并且这个过程需要保持高度专注,所以美感经验是十分短暂的。

-

好的美感经验需要适合的心理距离,我们可以通过了解相关的创作背景、放松对实用性的要求、适度控制情感介入这三个方法,来提升美感经验。