《政治学》 刘玮解读

《政治学》| 刘玮解读

关于作者

亚里士多德(384-322 BC),西方哲学史上最有影响的哲学家,西方思想史上第一个真正的百科全书式的人物,在当时几乎所有的知识门类都取得了最顶尖的成就。

关于本书

亚里士多德的《政治学》是西方政治思想史上最经典的著作之一,第一次为政治学划定了研究领域,将政治学变成了一个独立的学科,而“政体”就是政治学研究的核心问题。亚里士多德系统地讨论了政治学的方方面面,还提出了自己心目中的最佳城邦,堪称亚里士多德的“理想国”。

核心内容

按照亚里士多德对知识的分类,伦理学和政治学属于实践科学,而伦理学又从属于政治学,因为伦理学关心的个人幸福,最终一定要在良好的城邦中才能实现,因此伦理学要以政治学为目的和归宿。另一方面,政治学也要以伦理学里关于幸福的理论作为前提,因为政治学是为了实现一套制度,从而帮助城邦中的人过上幸福的生活。亚里士多德的伦理学是以政治学为导向的伦理学,而他的政治学是以伦理学为基础的政治学。

你好,欢迎“每天听本书”,本期为你解读的书是亚里士多德的《政治学》。正是这本书把“政治学”变成了一个独立的学科,将政体问题,也就是一个政治共同体的统治方式问题,确定为政治学研究的核心,这个基本思路直到今天依然主导着政治学的话语。

在今天的大学分科里,伦理学和政治学分别属于哲学系和政治学系,但是在亚里士多德那里,伦理学和政治学都属于实践知识,都着眼于人的行动和幸福。伦理学主要关注个人,政治学主要关注城邦,伦理学关注的个人幸福,最终一定要在政治共同体里面才能实现,因此伦理学要以政治学为指向;另一方面,政治学又是以伦理学为前提,因为政治学说到底还是为了提供一个理想的政治环境,让人们过上幸福的生活,而伦理学给出了“什么是幸福”这个问题的答案。我们可以说,亚里士多德的伦理学是以政治学为导向的伦理学,而他的政治学是以伦理学为基础的政治学。这一点确实和今天的学科分工大不相同,今天的大多数政治思想家也会认为,亚里士多德在政治里面融入了太多对个人幸福的追求,这会让政治学不堪重负,因为政治学只负责给出基本的秩序,而不应该过多干涉个人的选择。这种把政治和伦理分开考虑的思想倾向,开始于文艺复兴时期的马基雅维利,在霍布斯开创的自由主义的传统中被推到极致,直到今天依然是政治学的主流思想。但是这个将政治与伦理分开的基本立场是不是正确,其实是一个值得我们认真反思的问题,而在反思这个问题的时候,亚里士多德给我们提供了重要的参照系。

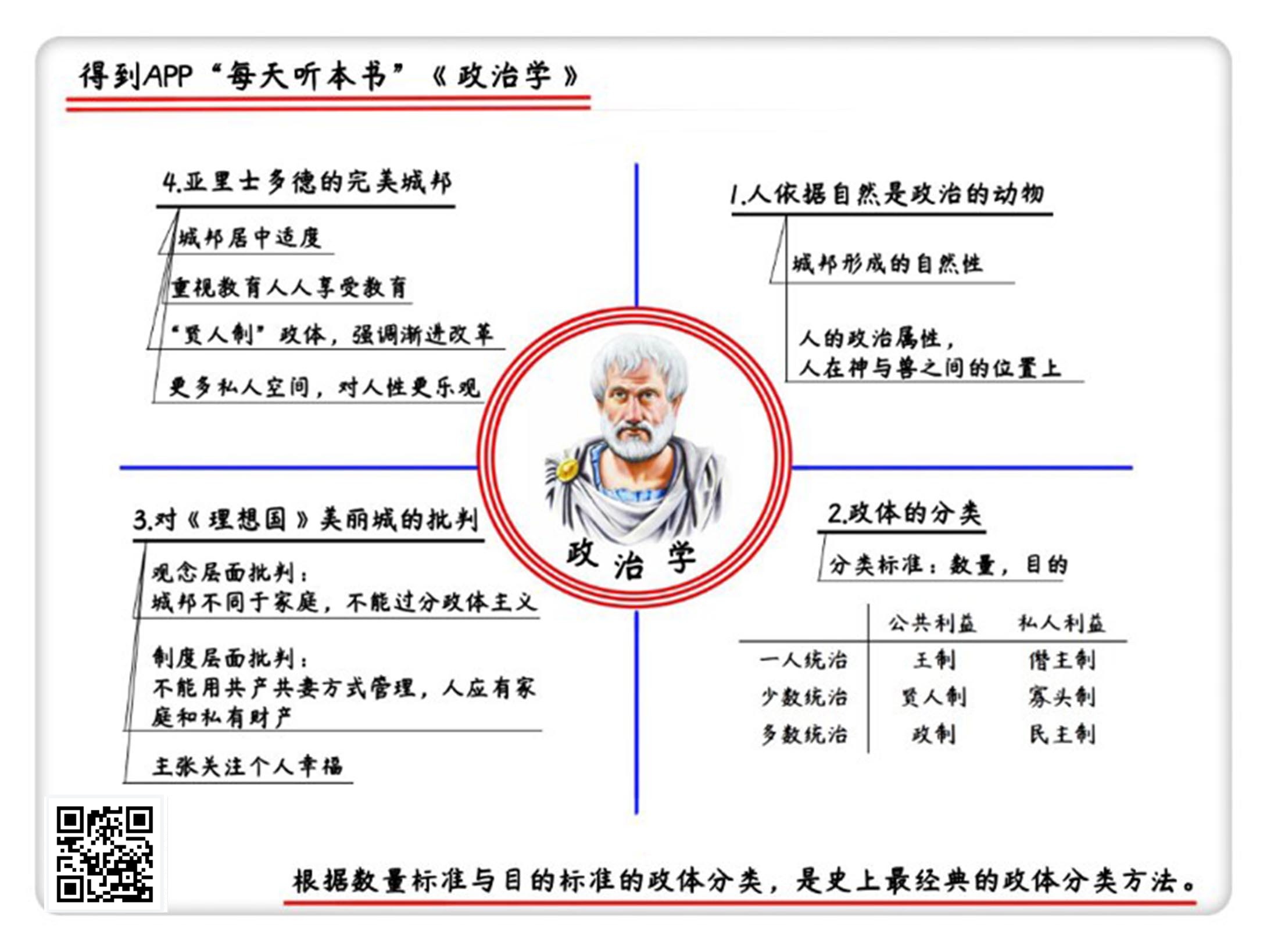

关于亚里士多德伦理学的核心观点,你可以在我们为你解读的《尼各马可伦理学》里找到,这期音频我们主要来看看亚里士多德如何讨论政治学,为你解读四个问题:第一,我们来分析一下亚里士多德《政治学》里最著名的论断“人依据自然是政治的动物”;第二,亚里士多德对政体做出的经典分类,奠定了西方政体问题讨论的基本模式;第三,我们来说说亚里士多德如何批评他的老师柏拉图在《理想国》里构建的“美丽城”;最后,我们来看看,亚里士多德自己心目中的完美城邦又是什么样子,在哪些方面不同于柏拉图,又在哪些方面和老师相似?

亚里士多德的著名论断“人依据自然是政治的动物”。

要想理解这句话的意思,我们需要了解亚里士多德如何看待城邦的自然形成。城邦这种政治组织之所以会自然而然地产生,说到底,是因为我们每个人都不是自足的,单个的人无法正常生活,必须要和其他人一起生活。这集中表现在两个方面:一个方面是人和其他生物一样,都有繁衍的自然需要,一个人不能实现种族的延续,男人和女人需要结成最基本的共同体,才能满足这种自然需要;另一方面,一个人也不能满足自己的全部生活需要,只有和其他人共同生活才行,不过,在亚里士多德看来,人们的基本日常需要是由奴隶来满足的。

我们必须承认,亚里士多德关于奴隶制的这个看法受到了自己贵族出身,以及当时主流意识形态的影响。虽然在那个时代,已经有人站出来反对奴隶制,认为所有人生而平等,但是亚里士多德依然坚定地为奴隶制辩护,认为有一些人自然而然就应该成为奴隶,因为人的理性能力有高下之分,有些人缺乏用理性管理自己生活的能力,不可能自己实现幸福。让这样的人服务于主人,分享主人的理性,反而让他们更接近幸福。亚里士多德提出的这个关于“自然奴隶”的论证在15世纪以后又被一些人利用,为奴隶贸易辩护。从今天的角度看,亚里士多德关于奴隶制的这些言论,确实是他哲学思想里最大的“污点”。不过,亚里士多德并不主张虐待奴隶,他甚至带着温情地说,就奴隶是主人的工具而言,主人和奴隶不能成为朋友,但是就奴隶也是人而言,主人可以把他们当作朋友看待。在自己的遗嘱里,他还专门提到,要释放自己的几个奴隶,给他们自由。

回到刚才岔开的话题,继续来说“人是政治的动物”。前面说到有两种基本的人类关系,用来满足两种基本的人类需要,一类是夫妻关系,目的是繁衍;另一类是主奴关系,目的是日常生活所需。亚里士多德认为,正是这两类必不可少的人类关系,形成了人类最初的共同体——家庭。随着后代的增加,家庭也会逐渐扩大,然后是一个大家庭分成若干个小家庭,按照血缘关系生活在一起的很多个家庭,就结成了村落。村落的产生,就已经不仅仅是为了满足最基本的日常需要了,它同时要满足人们更高级的需要,比如更多的交流、娱乐,通过更大范围的分工实现更高的生活水平。

人类共同体的发展进程,并没有在村落这里停下,不同的村落也会自然而然地结合到一起,因为不同血缘的结合,可以防止近亲繁衍带来的恶劣后果,也能够实现人们更多的分工合作和交换。当村落结合的规模达到了人们在物质和精神上都可以实现自足的程度,城邦这种共同体就应运而生了。因为家庭和村落的形成都是自然而然的,而它们扩大到城邦的过程也是自然而然的,因此城邦这种完善的政治共同体,也就是自然而然的,所以亚里士多德才会说,“人依据自然是政治的动物”。政治性虽然不是人的本质属性,不是人的定义,但确实是人的重要特征,它给人之为人划定了一个范围。亚里士多德说,“如果有人无法和其他人共同生活在城邦之中,或者他在本性上就是自足的,无需生活在城邦之中,那么他不是神就是野兽”。也就是说,在城邦之中的政治生活,给人划定了上下两个边界,将人确定在了一个神与兽之间的位置上。

这里,我要为你澄清一个常见的误解,有很多人把“人是政治的动物”当作人的定义。但这是错误的,为什么呢?因为亚里士多德说除了人之外,还有很多动物也是“政治的动物”,比如蚂蚁、蜜蜂。这么看来,亚里士多德说的“政治的动物”,指的就是那些在群居生活中有不同分工的动物,而并不是一定要和城邦这种特殊的政治共同体有关。所以,“政治的动物”就只是人的一个重要属性,而不是他区别于其他动物的本质属性,因此也就不是人的定义。虽然说人、蜜蜂、蚂蚁都是政治的动物,但是人确实比其他动物更具有政治性,因为人有语言和理性,能够分辨是非善恶,这两样工具如果用得好,人就是所有动物里最好的,就更接近神;但是如果错误地利用,就会下降到比野兽更坏的程度,造成比野兽互相撕咬残杀更加残暴和恐怖的后果。人类历史上一次又一次的战争和屠杀,确实反复地印证了亚里士多德对人性的判断。

这就是我们要说的第一点,亚里士多德的著名论断“人依据自然是政治的动物”,这个说法指出了城邦形成的自然性,并且给人的生活划定了在神与兽之间的界线。

说完了城邦的产生和人的政治属性,我们再来看第二个问题,亚里士多德给政体所做的经典分类。

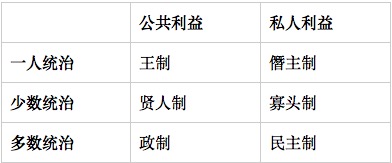

他认为,政体,也就是政治共同体的统治方式,是政治学的核心问题。亚里士多德找到了两个非常简单的标准,来给复杂多样的政体进行分类。一个标准是,城邦由一个人、少数人还是多数人统治,也就是数量标准;另一个标准是,城邦的统治是为了统治者的一己私利,还是为了整个城邦的公共利益,也就是目的标准。按照这两个标准,他就将城邦分成了六种基本类型。为了公共利益进行统治的三种政体是正确的,他们分别是一个人统治的“王制”,或者说“君主制”;少数人统治的“贤人制”,这种政体也经常被翻译成“贵族制”,但是“贵族制”这个翻译用在这里并不是很恰当,因为它强调的是少数最优秀的人进行统治,而不是一个血统意义的“贵族阶层”来统治;以公共利益为目的的政体还有一种,就是大多数人统治的政体,被称为“政制”,这里的“制”是制度的制,这种政体的名字也经常被翻译成“共和制”。但是严格说来,“共和制”这个翻译也不是很恰当,因为“共和”其实是一个罗马以后产生的概念,强调所有人共同的事情,同时强调混合政体,和亚里士多德这里说的多数人为了公共利益进行统治,差别还是很大的。这三种政体都是为了公共利益进行统治,其中王制是最好的,因为如果有一个人在各种德性方面都能超过其他人,做出各种正确的决策,那么其他人就可以享受生活,避免政治生活的各种麻烦;贤人制排第二,因为少数在德性方面最优秀的人来承担起统治的责任,可以让多数人享受生活;最差的是政制,因为在亚里士多德看来,获得德性很不容易,城邦中不太可能出现大多数人都是好人、都能胜任统治的情况,因此这种政体容易蜕变成拥有武装的人来进行统治。

相对于这三种以公共利益为目的的政体,还有三种片面追求统治者一己私利的政体。它们偏离了政治的真正目的,可以说是“变态政体”,它们分别是暴君或者独裁者统治的“僭主制”,少数有钱人统治的寡头制,多数穷人统治的民主制。这三种不好的政体里面,相对而言最温和、不那么坏的是民主制,因为民主制崇尚自由和平等,留个个人的空间就比较大,而且统治者数量多,总还是有一些相互制约。第二差的是寡头制,这种制度把金钱当作统治的根据和目的,是赤裸裸的拜金主义政体,但是那些富人至少还要顾及一些自己的脸面,装装样子。在所有政体里最差的就是僭主制,僭主制甚至都不配算作严格意义上的“政体”,通常也是最短命的制度。因为严格意义上的僭主,就是一个人独揽大权,采取残暴的手段来维护自己的统治,比如杀掉城邦中优秀的、可能威胁自己的人,再比如禁止人民集会、在人民中间设置间谍,防止人民造反。在这样的城邦里根本没有稳定的法律和制度,只有这个僭主的独断专行,因此很容易有人站出来,代领人民推翻他的统治。

亚里士多德很清楚,这个分类只是为了理论的的需要所做的划分。这六种基本政体可以说是一些“理想类型”,只是基本的分析框架。在实际政治的运作中,每一类政体还可以做出更加细致的区分,比如王制有世袭的、选贤任能的;民主制有比较温和的,按照法律运行;也有比较极端的,抛开法律,一切大事小情都由公民投票决定的。不同的政体还可以进行混合。因此实际的政治运作要比这里说到的六种基本类型复杂很多。

这就是我们要解读的第二点,亚里士多德经典的政体分类,并且给它们的优劣做了排序。他用两套非常简单的标准,也就是人数和统治的目的,划分了各种基本的政体,这也成了政治思想史上最经典的政体分类,甚至可以说,这个分类一劳永逸地给政体问题设定了分析框架,每当人们讨论政体问题,总是会用到这个基本的分类。

在讲完了亚里士多德关于城邦和政体的基本理论之后,我们来看看他心目中的“理想城邦”是什么样的?我们之前解读过柏拉图的《理想国》,那里描述的由哲人王统治的“美丽城”是亚里士多德之前最重要的政治理想。但是亚里士多德对老师一点没留情面,在《政治学》里花了很大的篇幅来批评老师构建的这个“美丽城”。理解了他对老师的批评,也能够帮助我们更好地理解亚里士多德自己的理想城邦。

我们重点讨论两点批评,一个是普遍的、观念层面的批评,主要针对柏拉图的“整体主义”;另一个是具体的、制度层面的批评,主要针对“美丽城”里共产共妻共子的制度安排。

首先来看“整体主义”的问题。柏拉图想要的是让整个城邦幸福,而不是让城邦中的任何一个阶层获得完全的幸福。在《理想国》里,正义的基本原则,就是一个人负责一件事的专业化原则,所以生产者就不可能参加城邦的政治生活;护卫者只能作为职业军人保卫城邦,不能拥有私人财产和家庭;而作为哲人王的统治者,又要被迫承担起统治的责任,不能享受单纯的哲学生活。这样看来,在柏拉图的“美丽城”里,就没有任何人是完全幸福的。亚里士多德非常反对这种过分整体主义的思路。在他看来,城邦本身并不是一个有生命的实体,而是由一个个具体的人构成的。严格说来,我们不能说城邦是幸福的,而只能说城邦中的人是幸福的。这种对个人幸福的强调,是亚里士多德的政治思想与柏拉图最大的不同。

说完了普遍性的批评,我们再来看看制度层面的批评。亚里士多德对柏拉图要求护卫者共产共妻共子极其不满。柏拉图这样的制度设计,是想要在城邦里尽可能消除私有制,把城邦变成一个大家庭,不要用“我的”、“你的”这样带有区别性的词汇,凡事都要说,这是“我们的”。但是亚里士多德的观点恰恰相反,他认为柏拉图的这个构想只会破坏城邦。城邦不同于家庭,不能用家庭的原则构建,城邦本质上就是由一些彼此不同的人组成的,我们需要利用人的差异性实现城邦的自足。亚里士多德反对取消家庭,反对取消私人财产。他认为,家庭是人与人最基本的结合方式,是一切政治关系的自然起点,不管公共空间有多么重要,人首先都是家庭的动物,都有不能被剥夺的私人领域。就人这种生物来讲,家庭的和政治这两个维度缺一不可。亚里士多德还给出了一些具体的理由,反对共产共妻共子的制度。比如,他说人的本性决定了,我们自然而然会对“我的东西”有特殊的感情,而一定最不关心那些大家公有的东西。再比如,像柏拉图设想的那样,把所有的孩子都放在一起抚养,让父母认不出自己的孩子,一定会带来巨大的混乱,因为父母对自己骨肉的感情是自然而然的,就算放在一起抚养,人们还是会情不自禁地试图根据孩子的相貌去猜测,哪个孩子是我的,并且根据这些并不可靠的猜疑决定要偏向哪个或者哪些孩子,这样只能造成更大的混乱。

这就是我们要说的第三点,亚里士多德对柏拉图《理想国》的批评,我们看到亚里士多德非常敏锐地抓住了“美丽城”的两个核心要素,展开批评。他指出,城邦从本质上说不同于家庭,不能用过分整体主义的思路去看待城邦。他也认识到,我们不能用共产共妻共子的方式去管理城邦,人的本性要求我们有家庭和私有财产。

当然,亚里士多德并不否认私有制可能会带来很多问题,但是在他看来,消除那些问题,是需要通过设置相应的制度,以及良好的教育,而不能一刀切地把私有制变成公有制。那么,我们最后就来看看亚里士多德自己心目中的理想城邦是什么样子的。

亚里士多德把他心中最理想的城邦称为“依靠祈祷的城邦”,也就是说这个城邦能不能变成现实需要一些运气的因素,但是他也强调,这里只是说需要一些运气,而不是全凭运气,这个城邦能不能实现,主要还是由政治家的知识和技能决定的。这些运气的因素包括了城邦的人口多寡、地理位置、地形特征,等等。在具体讨论这些物质条件时,亚里士多德坚持着他在伦理学里讨论过的“中道”原则,也就是说,美好的事物一定是居中适度的,不能太多也不能太少。比如城邦要维持合适的人口数量,既不能少到无法达到自足,也不能大到不方便管理。他给城邦规定的最理想的人口数量,也就是一千户人家左右的规模,是标准的“小国寡民”,这样可以保证城邦里的人们彼此相熟、知根知底,公共生活可以最方便地展开。再比如城邦的领土规模,也是既不能太小导致城邦无法自足,又不能太大从而让人们容易放纵,城邦里最好是既有方便的陆路交通,又靠近海洋方便贸易。

在构建理想城邦的时候,亚里士多德把教育当作了头等大事。柏拉图在《理想国》里将城邦中的公民区分为不同的等级,给他们不同的教育,而亚里士多德在这一点上又和老师非常不同,他特别强调城邦的教育应该对所有的公民一视同仁。因为整个城邦有一个统一的目的,要让生活在里面的人们尽可能实现幸福,而教育对于实现幸福来讲是必不可少的,所以,教育也就应该是所有人都相同的。和柏拉图一样,亚里士多德也把教育分为体育和文艺两个方面,体育教育针对身体,要培养城邦中的人们有强健的体魄,用来应付随时可能发生的战争;而文艺教育主要是音乐、诗歌、科学和哲学,目的是让城邦中的公民能够很好地享受闲暇。亚里士多德认为,战争是为了和平,而操劳是为了闲暇,所以和平和闲暇才是军事和政治所要实现的更高价值。我们需要注意,亚里士多德这里说的“闲暇”,并不是“娱乐休闲”的意思,而是在闲暇中做严肃的事情。娱乐休闲是放松身心,而放松身心是为了更严肃的工作;而“闲暇”不同,我们可以在闲暇中做严肃的事情,享受那些以自身为目的的活动,而不必为了生活必须品奔波劳作。比如亚里士多德认为文学和艺术能够培养我们的伦理德性,科学和哲学可以发展我们的理性能力,这有点类似我们“得到”主张的“终身学习”的意思,进行学习、充实自己,是我们在拥有一定的闲暇时才能做到的事情,而学习也是我们最好的利用闲暇的方式。

至于在这个理想城邦里,如何安排统治和被统治的关系,亚里士多德也非常不同于柏拉图。柏拉图根据人的本性,将他们区分为三个不同的等级,生产者完全没有机会进行统治;护卫者只能作为战士保卫城邦;而数量极少的统治者是从护卫者里面选拔出来的,只有他们才拥有政治权力。但是亚里士多德的理想城邦,并没有根据人们的自然天赋给人划分出三六九等。他似乎认为人们在自然禀赋上的差别并没有那么大,远没有后天教育造成的差别大。如果人们从小接受恰当的教育,基本上都可以达到参与城邦政治生活的要求。因此在他的城邦中,所有人都接受相同的教育,所有的年轻人都要承担起保卫城邦的军事职责,同时在被统治的过程中学习如何统治,等到四十多岁,他们的理智发展成熟,也有了比较多的实际经验,就可以承担起统治的角色了。用这种方式,这个理想城邦实行的是“轮流统治”。

那么亚里士多德这里说到的这个理想政体,是上面说到的六种基本政体类型中的哪一种呢?我们不难看出,它应该是“贤人制”,因为这个政体里是年长的、理智能力出色的少数人在进行统治。这时你可能会提出一个问题:在讨论政体分类的时候,亚里士多德不是说“王制”才是最好的政体吗?为什么在讨论“依靠祈祷的政体”时却给出了一个贤人制的政体呢?亚里士多德并没有明确回答这个问题,但是我们从他的《政治学》里面,可以读出下面这层意思:一个在所有德性方面都超过其他人的君王,是可遇不可求的,而亚里士多德煞费苦心构建起来的这个理想城邦,虽然有一些运气的因素,但毕竟是依靠制度设计实现的。我们在设计制度的时候,不能总是想着出现类似“超人”的统治者,因为这样的人根本就不是制度设计能保证的,就好像亚历山大这样的军事和政治天才、米开朗琪罗这样的艺术天才,或者爱因斯坦这样的科学天才,都是几百年甚至上千年才能出现一个。政治家在设计制度的时候不能只想着这些人,而是要着眼于通常的政治生活。但是同时,亚里士多德也给这种超凡之人的出现,留下了足够的空间,他说,假如在一个最佳的城邦中,真的出现了一个在德性方面与众不同、鹤立鸡群的人,这个人就会像人间的神一样,那么唯一合理和正义的安排,就是所有人都心悦诚服地让他做统治者,这个人就应该成为城邦中永远的王。亚里士多德最终并没有排斥在政体分类时提到的那个最好的政体——王制,而只是把它当作了贤人制的一种特殊情况,一种我们可遇不可求的情况。在这个意义上,亚里士多德甚至有可能接受柏拉图“哲人王”的提议。

这就是我们要解读的第四点,亚里士多德自己心目中的理想城邦。他在《政治学》里勾画了一个和柏拉图的《理想国》既相似又不同的理想城邦。相似之处包括他们都不希望城邦过于庞大,都对教育非常看重,而且亚里士多德最终也并没有拒绝柏拉图关于王制,甚至是哲人王的提议。但是这对师徒的不同更耐人寻味,亚里士多德给这个城邦中的个人保留了更多的私人空间,强调公与私的结合,他也更主张教育应该是所有人公共的,并且对塑造人的品格有着更加乐观的态度。

到这里,亚里士多德的《政治学》这本书就为你解读完了。我们再来总结一下这期音频的四个要点。第一,亚里士多德提出了一个著名的论断,“人依据自然是政治的动物”,这句话揭示了城邦的自然产生,同时给人设定了在神与兽之间的边界,我们还特别强调了,这个论断指出了人的一个重要属性,但并不是本质属性,也就是说“人是政治的动物”并不是人的定义。第二,我们讨论了亚里士多德对政体的分类,这个经典的分类在整个政治思想史上都是讨论政体问题的基本出发点。第三,亚里士多德对老师柏拉图在《理想国》里提出的“美丽城”做出了批判性的反思,特别批评了柏拉图过分整体主义的思路,以及共产共妻共子的极端制度安排,主张我们要关注个人的幸福,要给个人留下私人空间。最后,我们解读了亚里士多德自己的理想城邦,那是一个比柏拉图更加现实、更加强调教育和渐进改革,同时对人性也更加乐观的政治理想。

撰稿:刘玮脑图:摩西脑图工作室转述:江宁

划重点

“政治的动物”,指的就是那些在群居生活中有不同分工的动物,而并不是一定要和城邦这种特殊的政治共同体有关。所以,“政治的动物”就只是人的一个重要属性,而不是他区别于其他动物的本质属性,因此也就不是人的定义。虽然说人、蜜蜂、蚂蚁都是政治的动物,但是人确实比其他动物更具有政治性,因为人有语言和理性,能够分辨是非善恶,这两样工具如果用得好,人就是所有动物里最好的,就更接近神。

-

亚里士多德是西方哲学史和思想史上影响力最大的哲学家,很长时间里他的名字就是哲学家的代名词。

-

亚里士多德公元前384年生在马其顿的斯塔吉拉,17岁的时候被送到雅典,跟随柏拉图学习哲学,长达20年,直到柏拉图去世。之后亚里士多德离开了雅典,在希腊世界游历。公元前343年,他受到马其顿国王菲利普的邀请,来到马其顿宫廷给王子们上课,并且遇到了后来成为马其顿国王的亚历山大,但是亚里士多德对这位未来君主的影响应该有限。公元前335年,亚里士多德回到了雅典,在吕克昂建立自己的学园,他的学派被称为 “漫步学派”。公元前323年,亚历山大去世,雅典反对马其顿的呼声甚嚣尘上,亚里士多德逃离了雅典,次年因为胃病去世。

-

亚里士多德是古代世界最高产的哲学家。据记载,他的作品有多达156部,550卷,大约45万行。今天规模庞大的《亚里士多德全集》也就是他全部作品的四分之一到五分之一。

-

亚里士多德作品的流传史非常曲折。亚里士多德去世前把自己的作品交给了学生特奥弗拉斯托斯,特奥弗拉斯托斯去世前将这些作品留给了自己的侄子,他侄子把这些手稿都藏了起来,直到大约两个世纪之后,这些手稿才被再次发现。漫步学派第十一代掌门安德罗尼科把它们分门别类,编辑整理,才有了亚里士多德作品的基本形态。古代晚期,亚里士多德的大多数著作又一次在西方销声匿迹,却经由叙利亚传到了阿拉伯世界和希伯来世界。十二世纪开始,这些著作又从阿拉伯世界传回了西方,引起了亚里士多德哲学在西方的强劲复兴,成为经院哲学的主要思想资源。但是到了现代早期,亚里士多德又成为科学家和哲学家共同的靶子。

-

亚里士多德是真正的百科全书式的人物,在当时各个知识门类里都取得了最高的成就。他被誉为“逻辑学之父”和“生物学之父”。

-

亚里士多德第一次将人类的知识划分为不同的门类进行专门的研究。他将知识分为三大类,理论知识、实践知识和制作性的知识。除此之外,还有作为普遍工具的逻辑学。虽然亚里士多德的科学理论大多已经被证明是错误的,但是在哲学领域,他依然深刻地影响着今天的哲学家们。