《我们为什么离正义越来越远》 风君解读

《我们为什么离正义越来越远》| 风君解读

关于作者

本书的作者熊逸,是一位奇人。他最初起于天涯论坛煮酒论史版块,以解读《孟子》《周易》《老子》等一系列国学著作而为人所知。他的文字,不会故弄玄虚,普通读者也能看懂,但又不会落入俗套。他解读经典的风格幽默风趣,同时很有思想深度,受到读者几乎一面倒的好评。熊逸又是一个神秘人物,几乎没人见过他的真面目。可以说,他就是一个在互联网时代的思想隐士。在得到 App 上,有熊逸主讲的专栏。

关于本书

这本书是熊逸另一本作品《治大国》的姐妹篇,主要是从逻辑思辨的角度来探索古今各种政治理论是不是能够自圆其说。在本书中,熊逸通过对正义问题的探讨,可以说搭建了一个擂台,让古今中外林林总总的正义观念一一上台过招;或者又像是一场跨越时空的国际辩论赛,让从孔子庄子到康德罗素等各路圣贤哲人各抒己见。他也不满足于简单的观念列举和归纳,而是通过抽丝剥茧的逻辑分析,把这些看似严谨的正义观念拆台拆了个遍,激发我们对正义的思辨。

核心内容

本书思想核心是:无论是儒家道家,还是自由主义、功利主义等等,一切想要给正义进行框定的理论,在逻辑上都无法自圆其说。归根到底,正义只是一种相当模糊、内部充满歧义的概念。正义不是真理,只是在世人不断磨合和博弈的过程中打造出来的观念产品。

你好,欢迎每天听本书。这期给你解读的书名是《我们为什么离正义越来越远》。这本书讲到,正义,并没有什么可以完美解释的理论或者客观的标准,它有的只是模糊而又充满歧义的观念。可以说,正义不是真理,只是在世人不断磨合和博弈的过程里,打造出来的观念产品。

说起正义,可以说是我们从小到大都耳熟能详的一个词。可是,究竟什么才是正义呢?它到底是具体的目标,还是抽象的准则?是永恒不变的,还是动态变化的?是来自于我们的经验,还是先于经验而存在呢?

关于刚才这些问题,古今中外的各路智者先贤,思想家哲学家,一直试图搞明白。为此,他们挖空心思设计出了形形色色的正义理论。了解这些大师们的思想和理论,对我们认清正义的本质很有帮助。但是面对这么多的哲学思想和正义理论,一般人还真没有时间,也没有精力去一家家了解过来。那是不是有一本书,能够把这些理论做一番分析归纳,再用我们能听得懂的话写出来呢?还真有。这就是本期我们要讲的这本《我们为什么离正义越来越远》。

在本书里,作者通过对正义问题的探讨,可以说搭建了一个擂台,让古今中外林林总总好多种的正义观念都上台过招。或者又像是一场跨越时空的国际辩论赛,让孔子、庄子、康德、罗素这些各路圣贤哲人,都发言表达自己的观点。同时,作者也不满足于简单的观念列举和归纳,而是通过抽丝剥茧的逻辑分析,把这些看起来严谨的正义观念都给拆台了,可以说挨个拆了个遍。

而最后的结果是,无论是什么儒家道家,还是自由主义、功利主义等等,一切想要给正义进行框定的理论,在逻辑上都不能自圆其说。归根到底,正义只是一种相当模糊,内部充满歧义的概念。

这本书的作者熊逸,是一位奇人。他最开始,是活跃在天涯论坛的煮酒论史版块上,他解读的《孟子》《周易》《老子》等一系列国学著作非常著名。熊逸的文字,不故弄玄虚,普通读者也能看懂,但是又不会落入俗套。他解读经典的风格很幽默,同时还很有思想深度,读者是几乎一面倒的好评。同时,熊逸又是一个神秘人物,几乎没人见过他的真面目,有人说他年轻,有人说他是老学究,有人说他是一位女性,还有人说他不是一个人,而是一个多人组合……可以说,他就是一个在互联网时代的思想隐士。

这本书《我们为什么离正义越来越远》是熊逸另一本作品,叫《治大国》的姐妹篇。我们这期主要是从逻辑思辨的角度来探索古今各种政治理论,是不是能够自圆其说。

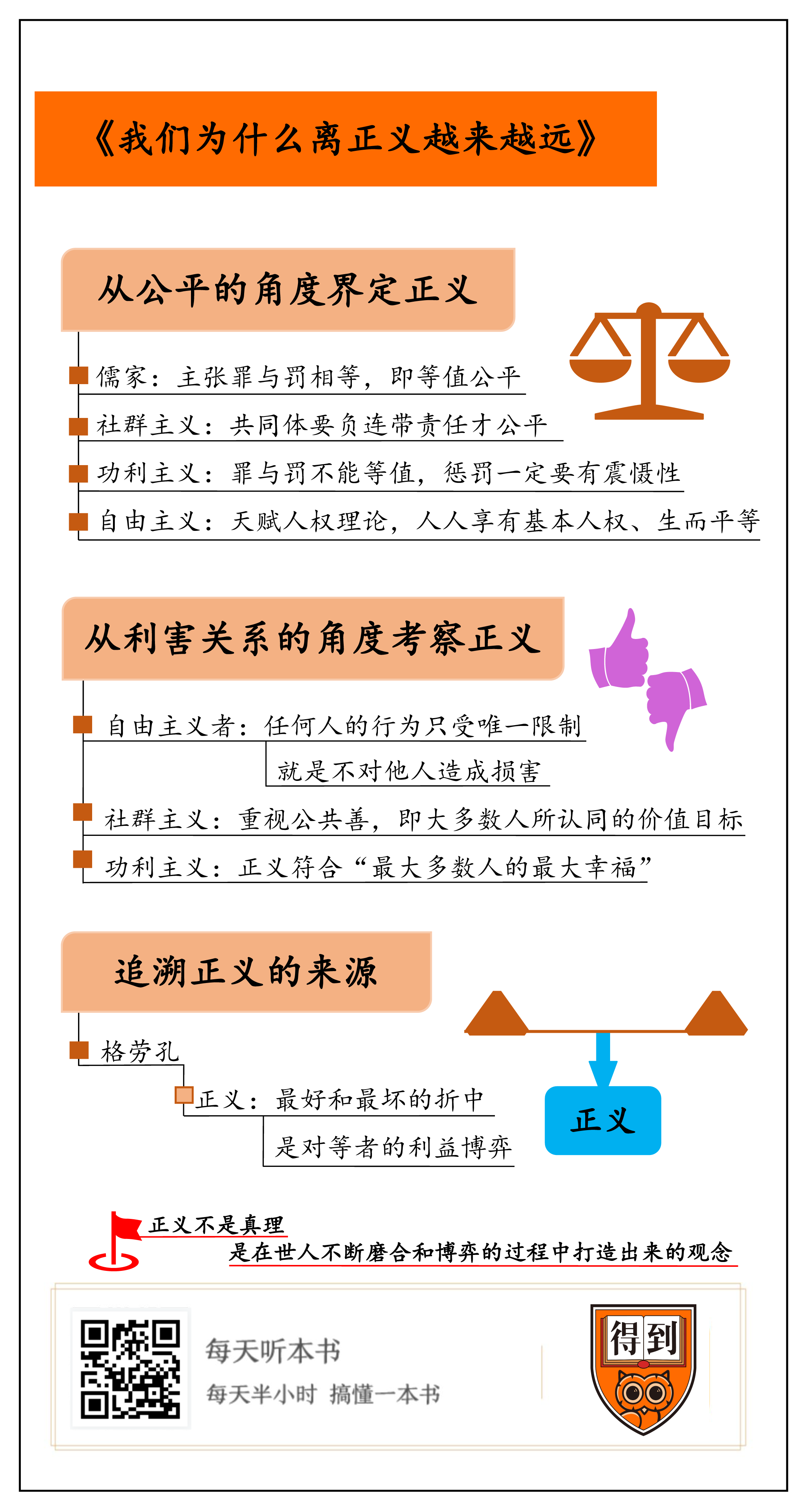

在这本书里,为了便于讨论,作者把正义还原到了两个最基本层面,公平和利害。那我们要问,公平和利害,这两者有什么区别呢?简单说,追求公平更看重原则,而讲利害就是更看重结果。所以这本书的重点内容,可以从以下三条脉络来解读:第一,从公平的角度,看看能不能建立对正义的客观标准;第二,从利害关系的角度,看看能不能建立对正义的客观标准;第三,根据之前的讨论,来解读正义的本质和起源。

先来看看:从公平的角度去界定正义,也就是给正义找到一个客观标准。其实,很多时候我们寻求正义,往往就是为了“讨还公道”。讨还公道这件事,我们自古就很重视,我们看,古希腊正义女神的手中,拿的不就是称量公平的天平吗?

在这个层面,第一个跳出来的是中方代表,至圣先师,孔子他老人家。孔子对公平提出的标准就是:等值回报。说得通俗点,就是以牙还牙,以眼还眼;善有善报,恶有恶报。这样才叫等值,才是公平。有人听到这里,就有异议了,说这种因果关系,是不是太简单粗暴了?不像是温和谦让的孔夫子说的呀。他不是提倡以德报怨吗?不好意思,孔子还真没提倡过这个。在论语里,对这个话题,有明确记载。

有人问孔子,以德报怨,可以吗?孔子回答,如果以德报怨,那又该拿什么来报德?所以还是应当以直报怨,以德报德。这里的“直”,其实就是等值的意思。这里多说一句,有的鸡汤文文章把这个直,解说成是率直的意思,这个理解是不对的。

让我们在回到以直报怨的话题。在礼记里,孔子曾经说过这么一句话,叫“以德报怨则宽身之仁也”。意思是这种以德报怨的人只是不愿招惹是非,他们是没有原则的软蛋,而孔子显然是一个有原则的人。而且,这种寻求等值回报的做法,难道不是人之常情,不是最朴素,最本真的公平观吗?不过,这种等值原则具体实行起来就没那么简单了。

杀人偿命公平吧?是啊,但是如果关系到其他人的生死呢?熊逸在书里举了美剧《尼基塔》里的例子:故事是这样的,男主角因为自己的恋人被杀,要找仇人报仇,眼看就可以手刃仇人,结果被人阻止了,因为如果杀了这个仇人会导致一种机密被泄露,会导致很多无辜的人面临生命危险。可是这个男主角说,我只想给我女朋友讨还公道,别人的死活我不在乎。

那我们看,这个男主角的要求难道不符合等值原则吗?符合啊。但是,对于被殃及的那些无辜者,这种做法公平吗?又符合正义吗?那恐怕这时候,大多数人如果占在男主角这个立场上,不会讲什么大是大非的原则,只能关于杀人偿命的这个结果。

等值原则,不光是不好运用到实际操作里。而且还有一个问题,就是该怎么衡量“等值”。一命换一命就是等值吗?可是如果一个悲观厌世的抑郁症患者杀了一个朝气蓬勃、热爱生命的大好青年,让前者偿命,好像也算不上等值。对于厌世者来说,死刑大概还算得上福利。

那从这个问题延伸下去,我们可以深入讨论一个问题,那就是杀人者要为自己的罪行负全部责任吗?这时候,跳出来反对等值原则的就是社群主义者的观点了。他们认为,个人的行为可能受到他所在的社会、文化等共同体的影响,所以一个人如果犯了错,光等值报复是不够的,这个人所在的共同体也要负连带责任,这才公平。

这就类似中国法家的连坐原则了,甚至连圣经里记载的上帝,在行使正义的时候,都带着社群主义风格。比如旧约里提到,上帝听说索多玛城道德败坏,就带着两位天使打算去实地考察一下,以便决定要不要毁灭这座城市。在上帝眼里,对索多玛的全体市民是一体看待的,要么全部保留,要么全部毁灭,因为他们都要为城里的罪恶负责。这时候出场的是义人亚伯拉罕,他是圣经里说的义人,也就是信神,遵守神的律法的人,肯定也是好人了。

这个亚伯拉罕听到这件事之后,就来为上帝送行,趁机开始劝说上帝:他说,您看,假如城里有50个义人,您也毁灭这座城,不是连好人坏人一起杀吗?那不公平呀。上帝说好吧,有50个义人我就不毁灭这城。他又说,那45个好人呢?那您也不毁灭?那40个?结果一番讨价还价后,上帝最后答应只要城里有10个好人,他就不毁灭这城。这人数减少了,城市不被毁灭的概率也变大了,可问题是,社群主义有罪同罚的原则并没有变化。那么,假设索多玛城里只有9个好人,你就是其中之一,结果这时候你却不得不面临被上帝杀掉的局面,你觉得这公平吗?当然是不公平了。

除了社群主义,对等值原则不满的还有功利主义。功利主义的特点是注重结果,从结果来看,等值原则并不能维护社会秩序。比如有人偷钱,按照等值原则来说,他被抓到之后就只会要求他归还被偷的钱,这对社会风气可不是好事。所以罪与罚不能等值,惩罚一定要有震慑性。可这么一来,“正义”和“公平”不就分道扬镳了吗?

说到这里,等值原则和它的反对派社群主义、功利主义的争辩就暂时告一段落。让我们最后来看看,自由主义这个流派是怎么看待公平的。

他们主张的天赋人权理论,什么意思呢?就是认为所有人都享有一些的最基本权利,包括自由权和生存权。但问题是,这些权利真的是大自然赋予我们的吗?其实不是啊。大自然赋予我们的,其实只是一些能力,比如能吃饭,能走路。而权利这件事情,是通过人和人之间的斗争和磨合,争取来的。所以说,所谓的天赋人权,其实是站不住脚的。而且在天赋人权和利益发生冲突的时候,就更站不住脚了。熊逸老师在书里举了一个例子:

按照天赋人权理论,奴隶也是享有人身自由权,但是这种权利被奴隶主剥夺了。他们本来应该反抗,但奴隶们在权衡了利弊之后,决定不反抗了,他们愿意放弃人身自由,换取一个相对稳定的生活。你看,这就是他们自愿放弃所谓的天赋人权,这是符合他们自己的利益计算的。但就让天赋人权形同虚设了。

既然站不住脚,为什么自由主义者有那么强调这些东西呢?这是他们认为,如果把这些东西上升到是老天给我们的,绝对不可以被剥夺走的高度,我们每个人就能保持一个最低限度的生存情况,社会也不会变得太坏。就连著名的法国《人权宣言》里,劈头第一句话就说了:之所以要强调天赋人权,目的是为了把它作为解决公众不幸和防止政府腐败的基础。

上面就是这本书的第一条脉络:从公平的角度,探讨正义是否有客观的原则。对这个问题,儒家提出了等值回报的公平原则,不过,究竟怎么才算等值其实很难衡量。比如儒家觉得,罪与罚应该等值,而社群主义和功利主义认为惩罚要大于犯下的罪恶才行。而且,这种追求等值的方式造成的结果,很多时候是有争议的,很多时候很难真正自圆其说。至于自由主义倡导的天赋人权的平等理念,更像是为了追求利益而许下的美好愿望。

既然公平原则走不通,那不妨换条路走走。接下来在第二条脉络中,我们要考察的是正义的另一个层面,利害关系。如果说追求公平代表的是原则主义,那么考察利害关系就是明显的结果主义了。也就是说,一件事是不是正义的,要从它造成的结果来看。

先出场的,是刚才话只讲了一半的自由主义者,他们也考虑过利益问题。自由主义主张每个人都有基本人权,但问题是,这只是一个预设,有了基本人权的人和人之间还是要互相博弈的,那么之后产生的利害得失要怎么权衡呢?奥地利学派著名学者、自由主义代表人物米塞斯,就提出了一条行为通则:任何人的行为只受到唯一限制,就是不对他人造成损害。

你看,这个原则多简单,只要你不损害我的利益,爱怎么做随你便。但在现实里,这条通则可不好实行。书里假设了一个例子:一个男人在临去世之前想去偷窥邻居家的女生,可以确定的是,他的偷窥行为不会被任何人发现,而且将来也不会被人知道,那名被偷窥的女生也不会因此受到任何精神伤害。那么,按照自由主义的原则,他这么做也没什么不正义不道德的,但是这难道不是耍流氓吗?

还有,中国2008年的艳照门事件,和这个例子也很相似,当事人都是成年人,私底下做的事,又完全出于自愿,完全符合自由主义的通则。可是东窗事发以后,媒体对某男性艺人是众口一词的谴责,可是照片泄露并不是他的错啊,那问题出在哪里呢?

这时候跳出来的,还是自由主义的老对头,社群主义。对于这个例子,社群主义的意见是,艳照门之所以被谴责,是因为这种做法有违我们所在社群的伦理,会伤害大多数人的感情,是和公共善相违背的,所以就算是自愿私密,也还是不道德的。我们这里解释一下,公共善,也就是 Common Good ,是指社会共同体的普遍福祉,也是被社会群体里大多数人所认同的价值目标。

但是我们看,社群主义的这种公共善的论调,难道不是一种强权的逻辑吗?我们是多数,某些人是少数,仅此而已。可多数一定就是正义的吗?面对这个问题,之前在辩论里败下阵来的自由主义者决定找回场子,于是他们推出了另一位大师,《正义论》作者罗尔斯。他的解决办法,就是无知之幕,幕是幕布的幕。就是说,在人们商量订立社会契约时,要假想出一张幕布笼罩所有人。这个幕布,会让每个人都不知道自己将来在社会中的位置,这样他们才能做出最有利于自己的选择。

但无论是社群主义,还是无知之幕式的契约,都还要回答一个难以回答的问题:为了多数人的利益牺牲少数人是不是公平?为了回答这个问题,熊逸举了一个例子,在勒昆的短篇小说《走出奥米拉斯的人》里,描述了一个叫做奥米拉斯的乌托邦。在这座城市里,每个人都过着人间天堂的日子,但这背后却隐藏了一个不光彩的秘密。原来大家都能过好生活,是因为一个被藏起来的孩子。

这个孩子被关在一个肮脏污秽的角落里,饱受各种忽视和虐待,但如果我们把他带到阳光下,关心他照顾他,那么这个城市所有的福祉也都会烟消云散。这时,如果我们用罗尔斯的无知之幕来看,多数人还是会同意这个契约。虽然大家都不想成为那个牺牲品,但成为牺牲品只是小概率事件,而理性人不应该考虑小概率事件,所以这个风险值得冒。而且这样一来,大家也不用良心不安了,因为那个作为牺牲者的孩子只是运气不好。

谈到奥米拉斯这个城市,功利主义也迫不及待要出来发言。他们倡导的正义原则,就是要符合“最大多数人的最大幸福”。因此,在他们看来,奥米拉斯这个城市简直就是理想情况,为了多数人的幸福牺牲一个人的基本人权也没什么不可以。但是功利主义的原则首先自己是站不住脚的。最大多数人的幸福和最大幸福一定是一致的吗?如果把这个问题再改一改,改成:为了保全所有人的性命,必须杀掉一个人。但实际上这个人无比热爱生活,而其他人都是抑郁症患者,他一个人对生活的热爱和满意度超过其他所有人的总和。那么按照功利主义原则,让这个人活着而让所有其他人都死掉,大概才是正义的选择。只是大多数人恐怕都无法接受这种正义。

关于多数人与少数人的这个问题,我们就说到这里。在利害问题上,我们还要考虑文化的影响,书里举了一个巴厘岛王妃的例子。在巴厘岛的酋长去世的时候,三位王妃会和死者一起被火葬,也就是活活烧死。但是对王妃和其他所有巴厘岛人来说,这都是一件幸福的事。火葬的时候,三位王妃都是兴高采烈地跳进火焰的,因为这不光是一种光荣,还代表着来世的福祉。其他人也没有什么悲伤的,甚至还会羡慕这三位王妃,整个仪式的气氛就像过节一样喜庆。

按照自由主义的观点,包括王妃在内的参与者都是自愿的,而且也不觉得自己受了损害,那也没什么不道德。按照功利主义,这肯定是好事了,绝对可以促进最大多数人的最大幸福。即使是社群主义者,也好像无话可说,难道这没有促进社群的利益吗?可我们还是觉得这事不对,不道德,不正义,我们还觉得它是是陈规陋俗。你会这样想,是因为你可能不相信来世和永生,所以认为这些王妃是被骗了。但像来世之类的观点,你也不能证明它不存在,你又怎么能说别人就一定想错了呢?那问题出在哪里呢?

其实,就出在利益的衡量上。只要利益是主观的,那么结果主义的正义理论也就会带有相对性,而没有办法提炼出真正的客观标准。

以上是本书的第二条脉络:从利害的角度考察正义。结果我们发现,只要利益具有主观性,只要人们对生命的本质还存在分歧,那么无论是社群主义的公共善,还是自由主义的行为通则也好。无论是罗尔斯的无知之幕,或是功利主义的权衡计算也好,任何规则,都不能放之四海皆准。那么,既然种种关于正义的理论在刨根问底的追问下,或多或少都显出了尴尬,我们不妨还是从头来过,追溯一下正义这个概念到底是怎么来的。

刚才我们讲到,利益是主观的,那么其实不管是原则主义还是结果主义,说到底都是利益,只不过这种利益的范围,会比我们通常所理解的更广。

比如孟子说舍生取义,他认为,这多么有原则多么高尚,但这不是因为在孟子的主观价值坐标里,道义比生命更加值得吗?孔子的以直报怨,不也是一种主观的利益权衡吗?如果我们认可这一点,那么就会发现,回溯正义的起源,无非是关乎利益。而且,让人相当不愉快的是,这里的利益,还是强者的利益。为什么这样说?因为在强弱悬殊的关系里,是谈不到什么正义的,只有自然法则而已。

狼吃羊,你会觉得不正义吗?就算是佛教徒,这个时候也只能讲讲三世因果,说你前世造了恶业什么的,而不会说狼有什么道德问题。那既然是这样,人吃鸡鸭呢?当然,动物保护主义者大概不同意,但这种观点是到了相当晚的时候才出现的,并不是正义的来源。

那正义怎么来的?这段辩论是出自《理想国》里面的,格劳孔向苏格拉底诉说了一种当时关于正义的流行观念,他说人们在交往的过程中发现,有时候你害人得利,有时候你被别人害,受罪。一个是吃甜头,一个是吃苦头。如果一个人足够强大,光吃甜头不吃苦头,那么别人也无话可说。但实际情况是,多数人还没强大到那种程度,那么这时大家就会成立契约,约束不正义的行为,来确保人们的利益不会因此被伤害。这个时候,正义就产生了,它的本质,就是最好和最坏的折中。

所谓最好就是你足够强大,可以用各种手段把自己的利益最大化还不受惩罚,所谓最坏,就是被人害了还没法报复。所以,正义其实是强者,或者更准确地说,是强弱对等者的利益。只有有了对等的身份,才能去讨论正义,否则就是笑话。人跟鸡鸭讲正义岂不是很荒谬吗?或者说,只有强弱对比缩小到足够进行博弈的时候,各方的利益才能达成某种程度的妥协。所谓天赋人权,从来不是天然存在的,而是在这样的博弈过程中,艰难争取过来的,这才是正义的基础。人类对公平的诉求,对别人的同情心,乃至嫉妒心,都是建立在这种对等的基础上的。

既然我们在事实上无法反驳,正义是强者的利益,或者说是对等者的利益,这也就意味着,如果我是弱者,要诉诸正义就要自己先成为可以和强者对等的存在。独立、自由、平等并不是人性的预设,也不应该成为任何正义理论的预设,反而是正义理论应当追求的目标。只不过,我们还是不免要问,我们还能去追求普遍客观的公平正义吗?

这个问题的答案,作者并没有给出。这也无可厚非,谁又能要求一场讨论一定得得出一个明确的结论呢?也许这种跨越时空的讨论过程本身,才是激动人心的。在这个过程中,我们了解了社群主义、自由主义、功利主义这些林林总总的哲学宗教流派,我们认识了苏格拉底、亚里士多德、孔子、庄子这些智者大贤,这本身已经足够精彩,足够满足我们的求知欲了。

说到这儿,《我们为什么离正义越来越远》的重点内容就为你介绍得差不多了。下面来为你简单回顾一下。

首先,作者从公平的角度,探讨等值回报的正义原则和天赋人权的平等概念。不过,由于等值和平等其实难以衡量,很难认定这是一种称得上客观的标准。对公平的不同理解,也导致了对正义的不同理解。比如儒家主张罪与罚相等就是等值公平,而社群主义和功利主义则认为惩罚要大于所犯的罪,也就是带有震慑性才是公平。

其次,作者从利害的角度考察正义。结果发现,只要利益具有主观性,只要人们对生命的本质还存在分歧,也就是对价值的评判缺乏真正客观的标准。那么无论哪种哲学理念和正义理论,无论是提倡行为通则的自由主义,还是重视公共善的社群主义,又或者是宣扬“最大多数人的最大幸福”的功利主义,都不能放之四海皆准。

最后,作者从正义的来源进行探究,明确正义其实是对等者的利益博弈,是在世人不断的磨合和博弈过程中诞生的观念。也只有在这样的过程中,正义才会被打磨得越来越接近完美。

撰稿:风君 脑图:刘艳 转述:江宁

划重点

1.功利主义的特点是注重结果,从结果来看,等值原则并不能维护社会秩序。

2.只要利益是主观的,那么结果主义的正义理论也就会带有相对性,而没有办法提炼出真正的客观标准。

3.只有有了对等的身份,才能去讨论正义,否则就是笑话。