《成为波伏瓦》 杨以赛解读

《成为波伏瓦》|杨以赛解读

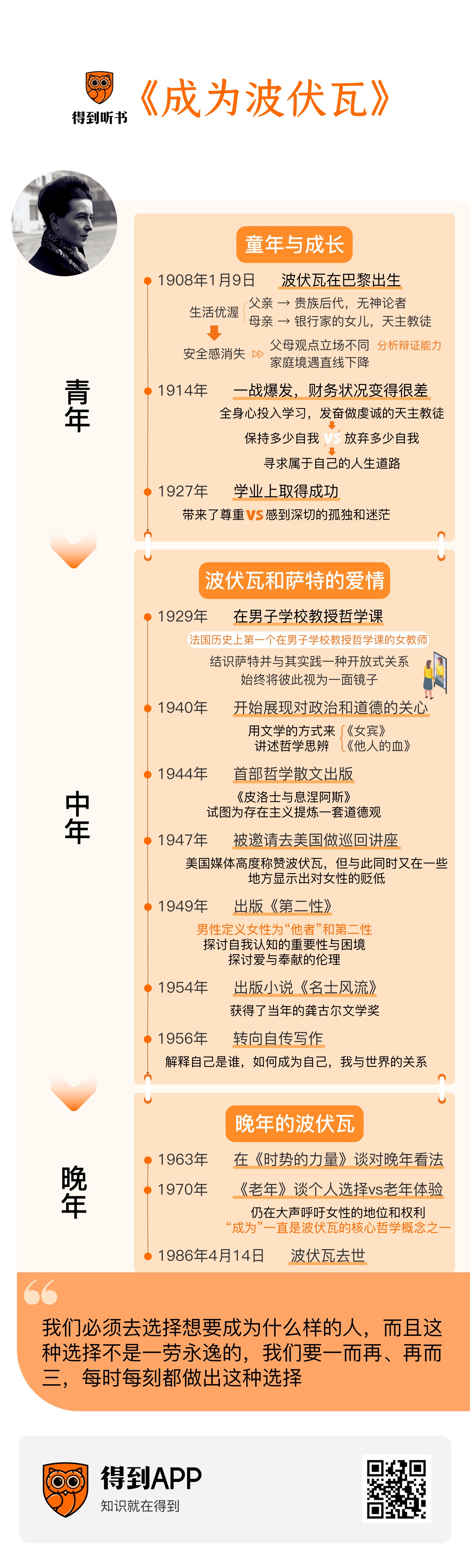

你好,欢迎“每天听本书”,今天为你解读的书是《成为波伏瓦》。波伏瓦是20世纪欧洲最重要的知识分子之一,她还是20世纪最著名的女性主义者之一,她的很多著作直接改变了今天我们谈论男性和女性的方式。“得到听书”此前解读过波伏瓦最负盛名的一本著作《第二性》,但是我们还没有全面回顾过波伏瓦自己的人生,今天的这本书可以算是对此的一个补充。

这本书的作者凯特·柯克帕特里克曾在伦敦国王学院、牛津大学圣彼得学院任教,讲授哲学和神学,她一直以来关注波伏瓦的思想和人生。在这本书中,她引入波伏瓦此前从未出版的日记和信件等材料,试图向我们展现一个全新的波伏瓦。这本书的中文版是在2021年出版的,一经出版便饱受好评,在豆瓣有一万六千多人为它打出了9.0的高分,同时它还位列那一年豆瓣年度外国文学(非小说类)榜单的第一名。

在这本书中,你会看到一个成长于20世纪初的女性,是如何打破偏见成为一名女性知识分子的。你还会看到一段被称为“20世纪欧洲最伟大的爱情故事”,也就是波伏瓦和同样是欧洲最著名知识分子的萨特之间的爱情故事,他们如何看待爱情,以及他们如何影响了彼此的一生。再有,你会看到知识和生活的关系。我们经常会谈到女性主义哲学和存在主义哲学,但这些哲学究竟和我们的生活有什么关系呢,它是如何影响和指引我们的一生的呢?著名的记者和女权主义者施瓦泽曾评价说,波伏瓦真正做到了成为自己人生的主人。那她是怎么做到的呢?今天的这本书或许能给我们一个回答。

接下来,我们就来逐步了解青年、中年、晚年的波伏瓦。我们结合她的人生历程,来回应上述的这些问题。

1908年1月9日,波伏瓦出生在巴黎,父亲乔治·德·波伏瓦是贵族后代,母亲弗朗索瓦丝是一个富有的银行家的女儿,所以波伏瓦的童年是很优渥的。她喜欢探索大自然,也喜欢读书,家里人很用心地培养她的阅读兴趣。五岁半的时候,家里将她送至一所天主教的私立学校。波伏瓦称她的童年有一种“不可动摇的安全感”,但随着长大,这种安全感逐渐消失了。

这主要有两个原因。一是波伏瓦的母亲是一个虔诚的天主教徒,在生活中恪守礼仪,几乎到了古板的地步,波伏瓦曾称母亲甚至认为欲望本身就是罪恶的。而波伏瓦的父亲则完全相反,他是一个坚定的无神论者,十分热衷世俗生活。这两个人之间的分歧直接影响了波伏瓦的成长。波伏瓦称她的成长是“怀疑主义和忠诚信仰之间的一场拉锯战”,她不得不在父母亲各种不同的观点和立场间徘徊挣扎,这无疑是非常辛苦的,但这也赋予了她分析和辩证的能力。波伏瓦认为这是她后来能成为知识分子的主要原因。

另外,波伏瓦安全感的丧失也跟家庭境况的改变有关。1914年8月,第一次世界大战爆发,波伏瓦父亲乔治在这年10月被征召入伍,但几周之后因为心脏病发作,从前线退了下来,回到巴黎,在战争署任职。彼时巴黎通货膨胀已经很严重了,乔治之前的投资没了着落,收入又很微薄,再加上改不了的贵族做派,家庭财务状况变得很差。1919年,波伏瓦一家搬进一处更小的公寓,并已经请不起帮佣了。请不请得起住家帮佣是当时巴黎社会的阶层分级标志。上层阶级和中产阶级的主要差别就是前者至少有一个住家仆人,而后者是负担不起这笔开销的。生活条件的变化让一家人关系变得紧张起来,波伏瓦为了让父母亲满意,全身心地投入学习当中,同时发奋要做一个虔诚的天主教徒。她曾在回忆这段日子时说:“我已然完成了成为一个好女孩的转变。我努力塑造我想要呈现给这个世界的性格。”

但过程中,她自己并不开心。那时候她读到《小妇人》这本书,女主角乔·马奇在自己的姐妹当中并不是最漂亮的,也不是最善良,她绝不是一个所谓的“好女孩”,但是她对于学习和写作有强烈的欲望。波伏瓦被这个角色深深吸引了。书中的乔·马奇不愿意做家务,因为家务使得她没有时间做自己想做的事情,同时在所有人都在跟你说“婚姻就是女性的命运”的时候,乔·马奇却坚定地不结婚。波伏瓦想知道,自己也可以这样吗?1926年,波伏瓦在自己的日记中写说:(我们)究竟要保持多少自我,以及放弃多少自我呢。到底应该自我奉献地过一生,还是该只为了自己过一生呢?可以说后来波伏瓦的一生都在回答这个问题。

在意识到这些之后,波伏瓦变得叛逆起来。她不再那么渴求父亲的认可,因为她逐渐明白,父亲欣赏聪慧的女性,但他认为女性的聪慧只是用来社交的。他不喜欢女性成为知识分子,更不喜欢女性争取权利。她也不再那么渴求母亲的认可。母亲对这个家庭的奉献当然是伟大的,但这种奉献是以束缚自己为代价的。当时波伏瓦有一个很好的朋友,她亲切称呼她为“扎扎”,两人的出身相似,扎扎的出身甚至更好。有一次波伏瓦去找扎扎,看见她坐在沙发上,腿上有个很大的伤口。扎扎偷偷告诉波伏瓦,这伤口是她自己弄的,她用斧头弄伤了自己的腿,原因是她不想去走亲访友,也不想参加什么花园派对,更不想去照看弟弟妹妹。她只想做她自己的事情。

波伏瓦想找到一条属于自己的人生道路,而刚好这个时期,法国正经历翻天覆地的教育改革。许多法国资产阶级家庭为女儿准备的嫁妆,因为通货膨胀,几乎一夜蒸发。所以这些女孩不得不通过接受教育,来保证自己今后能够找到一份工作,养活自己。这使得很多学校开始给女性颁发文凭证书,并为女性提供更多受教育的机会。1924年7月,16岁的波伏瓦以优异的成绩拿到了中学毕业文凭,之后她还想进一步学习,她明确自己想要学哲学。

波伏瓦的父母都不同意她学哲学。父亲想让波伏瓦从事法律工作,“一战”后渐渐有女性开始从事法律工作了,父亲觉得,如果波伏瓦能够在国家行政部找到一份法律相关的工作,那她一辈子都能有稳定的收入了。但波伏瓦下定决心要学哲学,她当时采取了沉默对策,只要父母跟她讨论起未来,她就以沉默应对。久而久之,家里氛围越来越尴尬,越来越令人窒息,父母只能让步了。

波伏瓦这个选择,一方面当然有时代的助力。如果她早出生五年,作为一个女性,她是没有办法参加大学的入学资格考试的。但是另一方面,我们也不能忽视波伏瓦强大的决心。在那个时候,只有六位女性通过了法国哲学教师资格考试,这是一项竞争极其激烈的国家级考试。波伏瓦清楚地知道,自己选择的是一条少有女性走过的路。回顾波伏瓦的整个童年时期,她似乎始终在做的一件事是,明确什么是自己想要的,什么是自己不想要的,然后摒弃不想要的,选择想要的,由此实现一种自由。波伏瓦那时读了19世纪哲学家阿尔弗雷德·富耶的作品,富耶认为“人不是生而自由,而是变得自由的”,我们不是通过做出了一个“对的决定”或“好的决定”变得自由,我们是通过做出一个又一个完全属于我自己的决定来变得自由。所以如果问波伏瓦,一个女孩是如何成长为一个知识女性的,答案可能很简单,就是她选择了她要成为一名知识女性。

在法国,巴黎高等师范学院是培养哲学顶尖人才的圣地。然而在1925年,这所学校还未对女性开放,波伏瓦不得不在索邦大学先读一个学位,然后拿教育学的文凭,再去参加国家哲学教师资格考试。1927年3月,波伏瓦拿到了哲学史的高等教育资格证。这年6月,她又拿到了哲学概论的高等教育资格证。在哲学概论的资格考试中,她是第二名,第一名是西蒙娜·薇依,她后来成为了法国著名的思想家和社会活动家,第三名是莫里斯·梅洛-庞蒂,后来也成了法国哲学界的翘楚。

学业上的成功为波伏瓦带来了尊重,但同时又让她感受到了深切的孤独和迷茫。她在她当时的日记中写说:“我脱离了自己本来属于的阶层,可是我到底应该去到哪里?学业上的成功让我感到非常的孤独,也非常迷茫,仿佛站在人生的十字路口。”在波伏瓦看来,没有什么选择是一劳永逸的。你必须时刻思考,时刻做出选择,并承受选择的代价。在掌握了那么多知识之后,可要用这些知识做什么呢?波伏瓦必须再一次做出她自己的选择。

接下来的第二部分,我们来讲一讲成为法国文化精英后的波伏瓦,她如何发展属于自己的思想和哲学。以及我们还要讲到在波伏瓦人生中很重要的一个人:让-保罗·萨特。波伏瓦和萨特之间的爱情故事,被一些人称作是“20世纪欧洲最伟大的爱情故事”,这当中有太多的传奇和争议了,以及这个故事本身可以作为波伏瓦哲学思想的一部分,那就是:人始终生活在关系之中,要想过好一生,“人应当被他者看见,但必须以一种对的方式被看见。”

1929年1月,波伏瓦成为法国历史上第一个在男子学校教授哲学课的女教师,她也由此开始和一些巴黎高师的学生们交朋友,其中就有萨特。年轻时的萨特在巴黎高师是个响当当的人物,一方面是因为他的哲学底子好,另一方面是因为他总是开些不成体统的玩笑,比如把装满水的气球从大学教室的窗户扔出去。波伏瓦加入了萨特所在的一个学习团体,几个人经常一起讨论哲学。在认识萨特13天后,波伏瓦在她的日记里写道:“他理解我,能看透我,我被他迷住了。”

波伏瓦和萨特两人有很多相似之处。除了对哲学的热爱,他们对文学也有着相同的兴趣,两人对各种哲学观点和文学典故都信手拈来,而且默契十足。他们都梦想成为作家,但是对于萨特来说,他面前有无数伟大的男性作家和男性哲学家在指引他,而波伏瓦面前是没有的。想列举几个女性文学大家都很难,更不要说女性哲学家了,波伏瓦的道路必然要比萨特更难。在作者凯特看来,正是因为这一点,波伏瓦经常表示自己不如萨特,甚至她会认为萨特才是真正的哲学家。但实际上,在国家哲学教师资格考试中,萨特排第一,波伏瓦排第二,但是波伏瓦是有史以来通过国家哲学教师资格考试最年轻的考生,并且萨特是第二次参加考试,他比波伏瓦多花了一倍的时间去准备这场考试。可在当时,一个女性天才必须小心翼翼,以免自己锋芒毕露。

1929年9月,波伏瓦搬出了自己父母的公寓,租下了一间只属于自己的房间。为了保证有时间创作,她没有选择全职工作,而是找了一份兼职,在一所学校教拉丁语和希腊语,每周就教几个小时。她有了时间,有了一定的钱,她还一改过往母亲要求的打扮,变得时髦起来。与此同时,她和萨特的关系也进一步发展。1929年10月14日,波伏瓦与萨特订下了一份契约,他们承诺在之后的两年内,他们除了彼此,还可以有别的情人,并且他们会告诉对方所有的一切。简单讲,他们决定实践一种开放式关系。萨特对此的解释是,他可以给波伏瓦很多很多,但是他不能把全部的自己都给波伏瓦,因为他必须保持自由之身,这是成为一个伟大作家的必然前提,他必须做一个无拘无束、云游四海的漫游者,才能为伟大的作品搜集材料。他还表示,虽然他们可以找别的情人,但只有和波伏瓦的爱是一种“本质的爱”,和其他人的爱是“偶然的爱”。波伏瓦起初对这份契约感到很难为情,但是后来,她渐渐觉得这是一种解放。如果她允许了对方解放,她也就允许了自己解放,她期待着这样一种关系模式可以为她带来独立和爱情并存的未来。波伏瓦曾称,“这是基于真理而非激情的一段关系”。

但这样一段关系并不如想象中的美好。萨特有了豁免,卸下一切关系的束缚,尽情地享受自己的冒险。但是波伏瓦却无法这样洒脱,她曾在她的日记中反思自己是不是已经活在了萨特的期待中,而忽视了自己的生活。她明确感受到了萨特的爱不如自己的深,她将自己灵魂都献给了萨特;而对萨特而言,她可能只是他众多冒险中的一个。

波伏瓦和萨特的这段关系招致了很大的争议。曾获得诺贝尔文学奖的小说家多丽丝·莱辛曾直言,波伏瓦和萨特之间看似具有革命性的爱情关系是徒有虚名的。她认为,波伏瓦在这段关系中仍是个女人,萨特仍是个男人,他们新潮的观念并没能让他们就此逃开男女关系中必然会有的风险和痛苦。后来有很多他们这段关系中的第三者,其中有波伏瓦的情人,也有萨特的情人,他们都在这段三角关系中受到了伤害,于是公然抨击波伏瓦和萨特,认为他们愿意付出一切维护自由,却从不愿意承担任何现实的风险和责任。著名的人类学家列维-斯特劳斯更是直接将萨特形容为是一个“淫荡邪恶的流氓”。但是与此同时,我们不能否认的是,波伏瓦和萨特在这段关系中始终将彼此视为一面镜子,由此不停地审视自己,也不停地思考和辩论。甚至可以说,他们的很多思想成果都离不开这段关系。波伏瓦曾称萨特为自己一生的见证者,因为萨特的存在,她才能够更加不偏不倚地看待自己,这是她一个人时做不到的。

1938年,萨特的小说《恶心》出版,扉页上写着“献给海狸”,海狸是波伏瓦的昵称。萨特曾说,《恶心》之所以能够出版,完全是因为波伏瓦在上面下了很大的功夫,她帮助修改了这部小说。没多久,萨特的短篇小说集《墙》也出版了,法国著名作家安德烈·纪德评价说:“这个让-保罗是何方神圣?看起来我们可以期待他未来写出更多好作品。”相较起来,波伏瓦就没那么顺利了,她的作品《精神至上》被多家出版社退稿,她父亲还因此嘲笑她说“只能做一个无名小卒的荡妇”。

1939年9月,英国和法国宣布对德国开战,自此后巴黎发生了翻天覆地的变化。男人们都被派遣到部队了,许多平民逃走了,波伏瓦的学生甚至戴着防毒面具到教室上课。1940年6月14日,巴黎沦陷,德军控制了包括巴黎在内的法国北部地区。战争改变了波伏瓦和萨特的生活,同时也改变了两人的思想。波伏瓦在日记中写说,此前她一直是一个唯我论者,只关注自己的意识和自由,认为周围的人都只是做着与自己无关的事情的蚂蚁。但是战争之后,波伏瓦认为他们不应该这么做了。萨特自此走向了社会主义,波伏瓦也逐渐展现她对于政治和道德的关心。对于波伏瓦而言,她的政治立场首先立足于她是一名女性。

1933年到1942年期间,波伏瓦完成了她的两部小说,《女宾》和《他人的血》,这两部小说使波伏瓦名声大噪。她用这两部作品探索了文学和哲学的边界,用文学的方式讲述哲学思辨。哲学家梅洛-庞蒂曾称赞波伏瓦的《女宾》开创了一种全新的哲学写作方法。波伏瓦对此解释说,哲学作品常常用抽象的方式展开,会想把作者的观点强加给读者,强迫读者接受。而借用文学的方式来阐述哲学,则是邀请读者进入特定的情境,让他们在其中感受视角和观点徐徐展开,这给予了读者自由。而波伏娃作为作家的最大目标就是“激发读者的自由”。

1943年,萨特的鸿篇巨制《存在与虚无》出版,这本书在战争结束后吸引了大量读者,并使得存在主义成为1950年代最具影响力的思潮,这本书也被视为法国存在主义运动的奠基之作。关于存在主义,刘玮老师在得到有一门叫作《存在主义哲学20讲》的课程,当中他全面梳理了存在主义的来龙去脉,这里碍于篇幅,我们简单讲几句。萨特认为“存在先于本质”,比如一个婴儿出生了,我们很难说他会是理性的还是非理性的,是好的还是坏的,他的面前充满了开放性和可能性。只有通过日后他有意识的选择和行动,他才能获得某种稳定的性质,拥有某种类似“本质”的东西。因此萨特说,“你是你自己的行动造就而成的”,这一点可以说是萨特存在主义的核心。

一直以来,萨特被认为是存在主义哲学的奠基人,而波伏瓦则被描述为是一个追随者的角色。但是在这本书中,作者凯特花了大量的篇幅,试图向我们论述,事实并非如此。波伏瓦的首部哲学散文《皮洛士与息涅阿斯》写于1943年,出版于1944年,但是英文版直到2004年才出版,因此看不懂法文原文的读者实际上一直到2004年才看到波伏瓦独立的哲学思想的发展。在这本书中,波伏瓦就已经对存在主义做出阐释了,而且与萨特不同的是,她试图为存在主义提炼一套道德观。在萨特的论述中,人只要存在就是绝对自由的,他可以选择做出任何行动,并因此成为任何人,一切都不能限制一个人的自由选择。波伏瓦不满足这一点论述,她想要知道,什么样的行动才算是道德的。在她看来,自由不是无限制的,我们的行动和他人的行动是相互制约的,“如果想要真正地尊重自己的自由,那么也必须尊重他人的自由,必须以道德的方式去行使自由”。后来萨特将这套道德观也补充进了自己的论述,他解释说,一个人享有无尽的选择自由,这是一种解放,但也是一种重负,因为你将无法为你的任何行为开脱,你的一切都是你自己选择的。比如一场世界大战,只要你参与其中,就是你决定了它的存在。萨特说:“我对战争负有深重的责任,就如同是我本人宣告了这场战争……从我在存在中涌现时起,我就把世界的重量放在了我一个人身上,没有任何东西、任何人能减轻这重量。”

1946年6月,波伏瓦开始考虑自己的下一部作品。她对自己提了一个问题:做一个女人,对于我来说意味着什么?她在一封给萨特的信中说:“(我想要知道)我在哪些方面是个女性,又在哪些方面不是个女性。我对自己的生活和思想有什么样的期待,我如何在这个世界上定位我自己,这些仍然需要被定义。”

1947年,波伏瓦被邀请去美国做巡回讲座。美国诸多媒体对波伏瓦的美国之行做了报道,它们高度称赞波伏瓦,但与此同时,又在一些地方显示出了对女性的贬低。比如《时尚》杂志称波伏瓦为萨特存在主义哲学最重要的信徒,还有杂志称波伏瓦为“像男人一样思考的女人”,这样的描述几乎贯穿了波伏瓦的一生。它们显示了,即使成为一个女性知识分子,即使跻身了最顶级的文化精英圈层,你仍然无法脱离作为一个女性的困境。

1949年,波伏瓦的《第二性》出版了。她在这本书中旗帜鲜明地提出,男性将女性定义为“他者”,并将她们归入了另一个等级:第二性。自柏拉图以来,哲学家们就一直在探讨,认识自我对于过好一生有多么重要。苏格拉底说,想要成为一个明智的人,你必须“认清你自己”。尼采写道,生而为人的任务就是“成为你自己”。但波伏瓦在《第二性》中问道:如果作为女性,不被允许“做你自己”,那该怎么办呢?“如果成为你自己的同时就意味着,你在那些你本该成为的角色上是个失败者——一个失败的女人、爱人,抑或是母亲,那该怎么办呢?如果成为你自己会让你成为众矢之的,被嘲讽、怨恨、羞辱,那又该怎么办呢?”

《第二性》的成书第一周就卖出了22000本,但是波伏瓦也为此承受了不少骂名。她在书中说整个社会不让女性参与公共活动,不让她们从事男性的职业,声称女性在所有领域都没有能力,但是却把养育人类的任务托付给女性,这是一种罪恶。那时,战争导致法国人口急剧减少,法国工业需要复兴,需要更多的新生儿。波伏瓦的这一论述无疑站在了这一境况的对立面,很多人因此指控她背叛了她的性别和国家。

此外,波伏瓦还在《第二性》中探讨了困扰了她自己几十年的主题:爱与奉献的伦理。她说,男人在成长过程中被教导要积极主动地去爱,但同时也要有雄心壮志,并在其他领域有所作为。而女人则被教导,她们的价值是有条件的,她们必须被男人爱才有价值。所以恋爱中的女人常常失去自我判断力,试图通过她爱人的眼睛去看待一切,围绕男人来塑造她的世界和她自己。所以爱情对于女人来说是危险,而对男人来说则不是。波伏瓦写道:“若有一天,女人能在自己强大力量里而非在弱小无助中去爱,为了找到自我而非逃避自我去爱,为了肯定自我而非否定自我去爱。那么爱情对女人而言,就像是对男人一样,将会成为她们的生命之源,而不是致命危险。”

波伏瓦在《第二性》中写到的很多话,在当时都备受争议。波伏瓦一度成为各种嘲笑、怨恨、羞辱的对象,但是如今,她的这些话成为了我们界定男性和女性的常识。从这个层面来讲,《第二性》是一本超越了它所在时代的书。

1954年,波伏瓦出版小说《名士风流》,起初波伏瓦觉得这本小说可能会受到《第二性》的影响而遭受抵制。但是出人意料的是,这本小说很受欢迎,在出版的第一个月就卖出了4万册,并且它还获得了当年的龚古尔文学奖。波伏瓦是龚古尔文学奖自1903年成立以来的第三位女性获得者。诺贝尔文学奖得主多丽丝·莱辛高度赞赏了波伏瓦的《名士风流》,她认为这本书展示了一幅“杰出的女性画像”,这本书里的女性被告知,女性都是一样的。

而这一年波伏瓦也46岁了,她逐渐感觉到了自己的衰老,甚至她已经开始想生命结束的那一天了。拿到龚古尔奖后,波伏瓦用奖金买了一套单间公寓,然后开始了大量的旅行。1955年,她与萨特来到中国,在北京住了一个月。波伏瓦多次谈到中国之行对她的影响,她深深意识到自己作为一个西方文化精英所享受的特权,以及所具备的偏见。她还读了巴金的畅销书《家》,认为它“表达了整整一代人的怨恨和希望”。并且她还受巴金启发,觉得知识分子不应该忘记那些没有机会接触文化的人,要尝试写一些他们能够读懂的东西。

1956年后,波伏瓦转向了自传的写作,她说她想写一些关于童年和青春的回忆录,“不仅要讲述故事,还要试图解释清楚我是谁,我是如何成为我自己的,我与我生活的整个世界之间的关系。”与此同时,萨特的身体越来越不好,波伏瓦感到自己正在失去这个思想上的“无与伦比的朋友”,他们都逐渐走向了自己的晚年。接下来的第三部分,我们来讲一讲晚年的波伏瓦,她会如何总结她这五光十色的一生呢。

20世纪60年代以来,萨特越来越多地投身社会运动,远离了他早期的哲学思想。某种程度上,他的哲学光芒正在衰落。而波伏瓦则相反,随着女权主义的势头越来越猛,尤其是在70年代法国女性解放运动中,波伏瓦成为了一个偶像式的人物,她的著作成为这些运动的扛鼎之作,世界各地的女性和女权主义作家纷纷表示自己受到了她的影响。

可是这个偶像也逐渐衰老了。1963年,波伏瓦在自己的书籍《时势的力量》中谈到了自己对于晚年的看法,当时就有读者表示愤怒。在他们心中,作为人生偶像的波伏瓦应该从不担心衰老和死亡。但是波伏瓦没有停止对这个话题的探讨,她诚实地承认,自己不喜欢变老,但是她觉得没必要躲起来,相反她想要直面这个一直以来缺乏哲学分析的主题。

1970年,波伏瓦出版了一本书,就叫作《老年》。波伏瓦在这本书中讲到,就像做一名女性一样,做一名老人受到了生物学的影响,但同时也受到文化的影响。无论是男性还是女性,老年人经常被禁止参加新的项目和拥有新的可能性。而且老年人还被要求保持所谓“尊严”,压抑他们的激情和兴趣。波伏瓦承认这些情况,但同时她表示并非所有的衰老都艰难而痛苦。衰老并不是一种普遍的经历,你仍然可以在这个特定的情境下做出你自己的选择,创造一种独属于你自身的老年体验。这听上去又很像是存在主义了,似乎是一种老年的存在主义实践。

70年代,波伏瓦仍在大声呼吁女性的地位和权利,尤其她在为女性的堕胎权利奔走。她也仍在和萨特实践他们的开放式关系,他们各自都有遇到自己的新情人。此外,她也仍在招致大量的争议,她的书被认为是萨特思想的衍生物,毫无原创性,又或者被认为是写给中产阶级的作品。甚至女权主义内部也对她的很多观点也颇有意见,她们指责她过于女权主义又或是不够女权主义。但是波伏瓦用她自己的人生为她的哲学做了最有力的例证;她怎样思考,她就怎样生活,这一点无人可撼动。这也是为什么这本书的标题叫作《成为波伏瓦》。“成为(becoming)”一直是波伏瓦的核心哲学概念之一,在她看来,认为我们在这个世界上的角色是提前命定的,这会让我们很舒服,因为只要被动接受就好了,但这是一种自欺欺人的行为。我们必须去选择想要成为什么样的人,而且回到我们前面就提过的一句话,这种选择不是一劳永逸的。我们要一而再、再而三,每时每刻都做出这种选择,只有这样,我们才能获得真正的自由。

1980年4月15日,萨特去世了。1985年,波伏瓦的健康状况恶化,她喝了太多威士忌,肝硬化使她无法站直,走路都会很痛。1986年4月14日下午4点,波伏瓦去世了,享年78岁。第二天,法国《世界报》宣布了她去世的消息,标题是:“波伏瓦的作品名过其实。”这种包含性别歧视的言论一直到她去世都未停止。在这本书的最后,作者凯特放下了一切她认为对于波伏瓦的不公正的评价,她说,“(重要的是),我们不能忘记波伏瓦努力成为她自己的样子。”

好,到这里,这本书就为你介绍完了。我们再来回顾总结一下。

作者凯特·柯克帕特里克在这本书中为我们回顾了波伏瓦的思想和人生。波伏瓦用她的一生实践了她的哲学,如她自己所说,“哲学和生活从来都是不可分割的,生活中的每一步都是一个哲学的选择。”她在一个女性面临众多束缚的年代,选择成为一名女性知识分子。她选择与萨特一起实践了一种新型关系,并探讨自由和道德的关系。她在一个女权主义饱受争议的年代,选择成为一名女权主义者,并持续为女性发声。即使到了老年,她也要选择成为一名充满激情的老人。70岁的时候,波伏瓦接受了著名的女权主义者施瓦泽的采访,这些采访被集结成书出版了,中文版就叫《波伏瓦访谈录》。在这本书中,施瓦泽形容70岁的波伏瓦是一个“不庄重的老妇人”,而波伏瓦对此的回应是:“我一直都是这样的。我想到什么,或被什么吸引,就去做,而不是压抑自己。因此,我今天也没有什么需要去弥补的。”在波伏瓦看来,在这个世界上,只有行动是唯一属于你的,且仅属于你一个人的,这是你成为你自己的方式。

可以说,波伏瓦的人生和她的作品,一直在探讨自由和限制之间的张力。她不认为我们享有绝对的自由,但同时她也不认为我们面临绝对的限制。我们的全部人生,无非是在自由和限制之间,去找寻那个完整、有力且道德的自我。

好,以上就是为你介绍的主要内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。感兴趣的话,推荐你阅读原书。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.我们不是通过做出一个“对的决定”或“好的决定”变得自由,我们是通过做出一个又一个完全属于我自己的决定来变得自由。

2.一个人享有无尽的选择自由,这是一种解放,也是一种重负,因为你将无法为你的任何行为开脱,你的一切都是你自己选择的。

3.哲学作品常常用抽象的方式展开,会想把作者的观点强加给读者,强迫读者接受,而借用文学的方式来阐述哲学,则是邀请读者进入特定的情境,让他们在其中感受视角和观点徐徐展开,这给予了读者自由。