《悲欣交集》 贾行家解读

《悲欣交集》|贾行家解读

关于作者

李叔同,即弘一法师,中国现代著名艺术家,教育家,中国现代艺术奠基人,在哲学、艺术、宗教等领域多有建树。

关于本书

本书是李叔同的文集,精选作者数十篇文学、美学随笔、札记,反映了作者积极入世与脱俗出世兼具的人生和美学追求,叔同有关艺术和审美方面的论述,是弥足珍贵的遗产。

核心内容

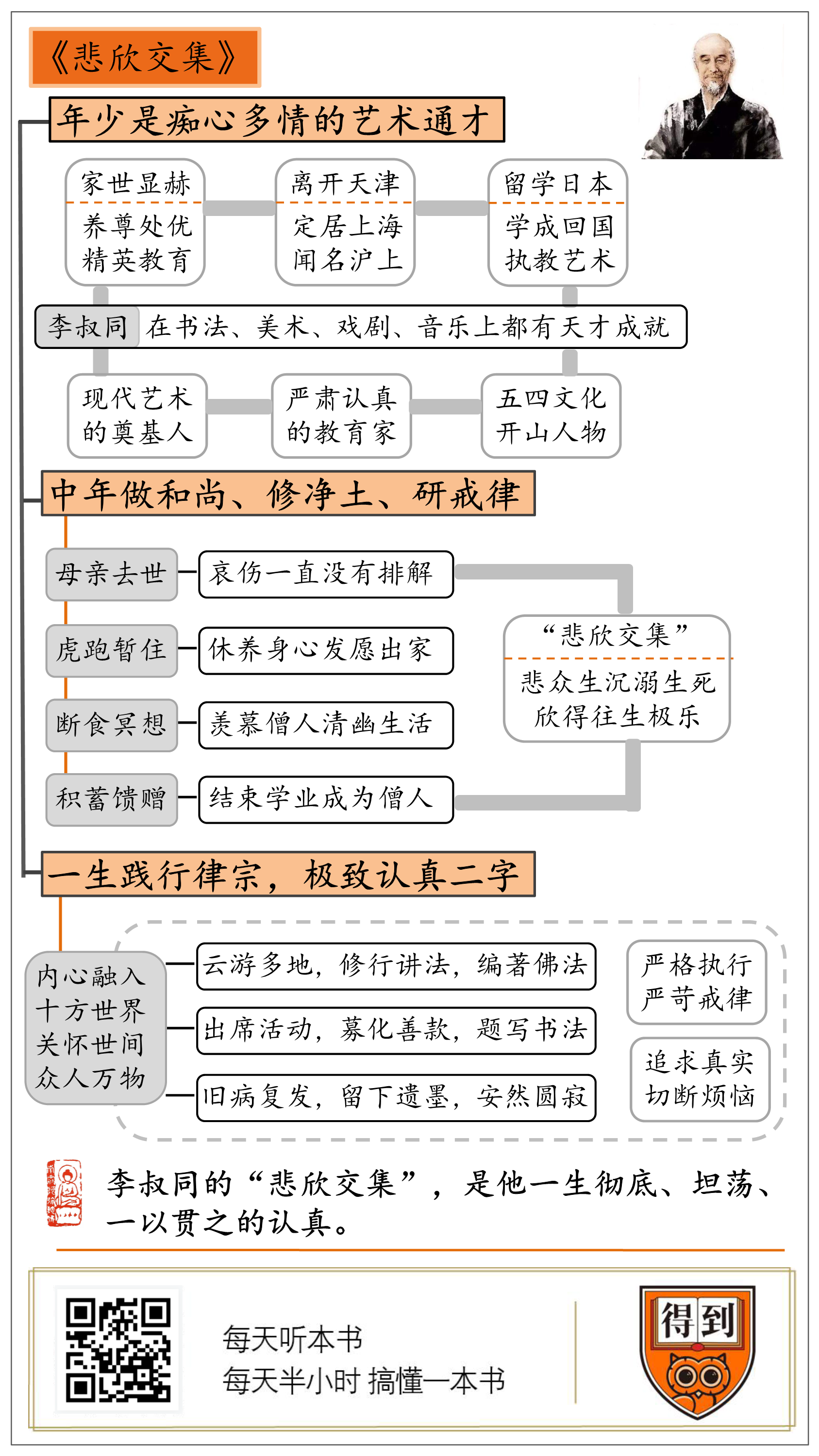

本书思想核心是:艺术通才、痴心多情的李叔同,是中国现代艺术的奠基人,严肃认真的教育家。他中年以后与佛法结缘,作出决断出家。走上了苦修之路,成为中兴佛教律宗的第十一祖弘一法师。

你好,欢迎你每天听本书,今天我为你解读的这本书是《悲欣交集》。这是弘一法师——也就是出家前的李叔同——圆寂时写下的四个字,字面意思是:此刻离开现世,心中既感到悲哀,又觉得愉悦。这话该怎么理解?听我讲完他的这本诗文集,你会有自己的体验。

我下面要讲的,即是作为艺术家和痴情人的李叔同,也是高僧大德的弘一法师。这两重身份里,都藏着一个疑问。

按说,文人相轻是常态。一个艺术家,这派人说好,那一派就不以为然。但李叔同不同,从民国到当代的文艺名家,提到他时,个个顶礼膜拜:对他艺术造诣,美学家朱光潜、书画家启功、作家叶圣陶,都佩服得不得了;张爱玲够骄傲了吧?她也说“至少在弘一法师的寺院围墙外面,我是如此谦卑。”

历史上不乏遁入空门的艺术家。一般来说,他们做了和尚,也还是惊世骇俗,像明末的画家石涛、近代的诗人苏曼殊,或者言行怪诞,或者放浪不羁。但弘一法师又不同。我后面会为你说到,他向世人和僧侣们展示了:什么才是真正的苦行,什么才是严守戒律?有出家人说,全国有上百万僧人,找不出几个像他那样严守戒律的。

我觉得:李叔同和弘一这两个名字,看上去代表两种割裂的、剧烈转折的身份,又有一种连贯的精神在内,简单地说,就是认真做事。他做世俗之人时,是旧上海的“第一等翩翩公子”,全情投入的艺术家;出家以后,就是最勇猛精进的僧人。我们对他的人生,尤其是他最终走入的境界,没法完全了解。但我们看到了:现实之中,真的有人清晰地走通了这条路。我想,世人对他的赞叹,正是来源于此。

我下面为你讲他的诗文合集时,要说到他的人生和修行,也要说到现代艺术和佛学,但都不是最主要的。我最想和你共同感受的,是他彻底、坦荡的认真。

李叔同在1880年,也就是清光绪六年生于天津。他父亲李世珍是和李鸿章同年的进士,做过吏部主事,很早就辞官经商,主营盐业和钱庄,是中国最早的银行家之一。他的家族在清末天津是最有名的富商之一,被称为“桐达李家”。李叔同是庶出,他的生母王氏,是李世珍快七十岁时从丫环收房的妾。于是,李叔同的童年,有了两种色彩。一方面,他养尊处优,接受的是精英教育。李家既富有,门风又严,他哥哥亲自给他开蒙,又给他请了天津最有名的书法家和学者做授业老师,教八股文、古诗文和书法。16岁,他进了新式学堂接受英文和理工科教育。李叔同从小才思敏捷,尤其字写得好。另一方面,李叔同5岁丧父,母亲在家里没有根基和地位,让他对人情冷暖有特殊的敏感。他和母亲感情至深,后来,甚至不说自己是天津人,而说自己的籍贯在母亲的娘家浙江平湖。他回忆,自己在七八岁时,就在家族生活和对父亲的祭祀仪式里,感觉到人世的无常和空幻。15岁那年,他就写出“人生犹似西江月,富贵终如草上霜”这样悲凉、出世的诗句。

19岁那年,李叔同带着母亲、新婚妻子俞氏离开了天津大家庭,搬到了上海的法租界居住,进入蔡元培主持的南洋公学读书。关于为什么离开天津,表面理由是:他支持维新派,变法失败后,他还刻了块“南海康君是吾师”的印章,南海康君就是康有为,离家是因为害怕被捕。我估计不是真实原因,那时的天津就有五国的租界,够他藏身的。关于这件事,我在李叔同儿子的文章里读到这么几句话:“我父亲当时南下,是想脱离天津的大家庭。上海也有我家的钱铺,足够扎根立业”。

在上海,李叔同果然如鱼得水,成了闻名沪上的风流公子。他和上海几个最有名的花魁名妓来往密切。这不止是流连风尘,清末上海租界里的妓女,是中国近代史上的文化奇观。她们擅长诗画音乐,衣着和言行都带领着时尚潮流。还有更出格的,有的名妓按英国绅士来打扮,穿男式的西服,拿手杖;有的穿清代皇后的服装,让自己的黄包车夫穿大臣的顶戴花翎拉车——这时候清朝可还没结束呢。像李叔同这样年少多金的潇洒才子,当然深受她们青睐。

李叔同在上海的文化艺术圈里也大出风头。他的诗赋被传抄一时,号称“二十文章惊海内”。和他唱和应答的,都是有名的文人贵公子。他和其中的四位结拜为“天涯五友”。那首被几代人传唱的“长亭外,古道边,芳草碧连天”,是他写给“五友”里的许幻园的。许幻园是上海新文学的领袖之一,后来受李叔同影响,皈依了佛教,他留下的遗言是:“儿子长大后学习艺术,要像李叔同一样认真。”

李叔同在书法、美术、戏剧、音乐上,都有天才和成就。他既能粉墨登台唱京戏,也能演话剧,在他留下的照片里,我们能看到他反串《茶花女》的照片,据考证,这是中国人第一次演话剧。而且,李叔同还不只是艺术先锋,他是公认的五四新文化开山人物,是中国现代艺术的奠基人之一。中国最早的话剧团体“春柳社”,是由他发起的。他还引入了西方音乐,创办了中国第一份音乐杂志。后面我还要说到,他也是近代史上重要的艺术教育家。总而言之,这时的李叔同,像文艺复兴里的人物,生活在艺术和美之间,繁花着锦,绚烂至极。

他的生命转折出现在1905年,也就是26岁这年。他的母亲在上海病逝。按旧礼仪,他扶灵回天津安葬,因为坚持棺材要从祖宅的正门进出,和家族的人争执不下,他在这里争的,是母亲的最终名分——这也是我在几部李叔同传记和相关文章里,唯一一次看到他争在什么。李叔同在葬礼上弹奏钢琴,为母亲演唱自己写的挽歌,成为当时天津报纸上的市井奇谈。他还把自己的名字改成李哀,哀思的哀。从李叔同的文章里能看出来,他日后出家,和母亲去世的关系很大。十三年后,他在杭州剃度出家时,最先做的就是为母亲连诵了三天的《地藏经》来超度她,而且以后年年如此。在他五十岁时,听一位法师讲《地藏经》,突然当众痛哭,在座弟子们从没见过他如此失态,吓得不知所措,因为那是他母亲七十岁的冥寿。这是他出家后仍有的尘世情缘。

葬礼过后,李叔同执意去日本留学,把妻儿留在了天津。我觉得,他在1905年留学,有一重历史意味。这一年,清政府废除了科举,就在那两三年前,李叔同还考过举人,恐怕那也是中国历史上的最后一次科考了。我倒不是说李叔同出国前还想着当官,而是说:废科举这件事,标志着当时的中国,被一系列的政治军事惨败彻底打垮了,人们对传统丧失了信心,社会文化进入了巨大的真空。和李叔同前后东渡日本的留学生,包括鲁迅,大多肩负着一种既惶惑又沉重的民族责任感。李叔同选的是学艺术,他先考取了东京上野美术学院,学油画、水彩,课余又在音乐学院学钢琴、学西洋戏剧。他这不是因为家里有钱而“玩艺术”,他在文章里严肃地写道:音乐可以“陶冶性情,感精神之粹美”;绘画能够养成“健全之判断,高尚之审美心”。艺术是他的天才所在,也是他塑造民族精神的理想。真正认真的人,一定都有为什么要认真的道理。

1911年,李叔同学成回国,在天津的几所高校教绘画,他不是一个人回国的,还带回来了一个日本妻子。由于经济动荡,这时候的天津“桐达李家”已经濒临破产了。很快,李叔同去了南方任教,在浙江省立第一师范学校教音乐、绘画,同事里有他的好友、文学家夏丏尊,教出来的学生包括丰子恺、音乐家刘质平。大画家刘海粟回忆,李叔同是最早把人体模特、素描写生这样系统的美术教学引入中国的。丰子恺等学生回忆说:之前,大家不太重视图画、音乐,而李叔同一来,就把全校人的注意力牵引过去了。他虽然教艺术,但国文比国文老师还好,历史比历史老师还好,英文比英文老师还好。他“律己很严,责备人也很严”,开学前就已经记住了每个学生的名字,会在第一节课上公布整个学期的教学计划。他讲课时全力以赴,虽然满面慈祥,但同学们都是既怕他,又崇拜他。李叔同也是最早在国内搞西洋音乐教育的,平常谁都没听过他练琴,但无论问多难的曲子,他都示范得非常准确。在这本《悲欣交集》里,收录了李叔同研究美术、音乐教育的理论文章和教材。林语堂说:“李叔同是我们这个时代里最有才华的几个天才之一,也是最奇特的一个人,最遗世独立的一个人。”

有一种说法:那些年里,李叔同先娶的妻子俞氏和后来的日本夫人之间矛盾激烈,搞得他焦头烂额,调停不过来。而他后人的回忆是:俞氏夫人一直在天津,没到李叔同和日本夫人所在的南方去。我为什么要把青年李叔同的多情和他对母亲的深情说得这么细呢?不完全是为八卦。我这么理解:多情不是滥情,它的意义在于敏感。我们一般人的苦恼,是按月还房贷、尽快脱单,只能顾眼下,更多的就来不及想了,是吧?那么,一个李叔同这样既敏感又应有尽有的人,心里烦恼的是什么呢?比起我们来,这样的人能更清楚地看到:温柔富贵乡背后,仍旧潜藏着虚无,仍旧有解决不了的生死困惑。远到出家前的佛陀,近到贾宝玉,都是如此。再加上李叔同是极为痴情、认真的人,他一旦下了决断,就会沿着那条精神的窄路一直走下去,直到觉悟。

李叔同出家的决断,是在1918年,39岁那年作出的。我下面这部分内容,来着重为你说说,这前后的过程。

他有篇流传很广的文章,叫《我在西湖出家的经过》,讲述了其中的因缘。我想先和你说说他出家的这个地方:杭州虎跑的定慧寺。我每次去杭州,差不多都要去一次。虎跑地处僻静,有最适宜泡龙井茶的泉水。我到那儿去,是因为沿着溪水的声音上山,有几间小屋子,正是李叔同纪念馆。室内的展品,除了他早年的乐谱、素描和书法,只有几件出家后的旧物,像旧僧袍、提灯和毛笔,然而这也足以代表他了。山后竹林的背静处,有一座灵骨塔。多说一句,研究佛教建筑的人告诉我:我们熟悉的那种一层层叠起来的、里面供奉佛像的塔,按梵语的准确翻译该叫“支提”,支持的支,提供的提。中国只有很少数的、像虎跑寺的这一座,才是本来意思的塔,为什么呢?因为里面有舍利。讲戒律的佛教经典说:里面有舍利的是塔,无舍利的叫支提。说这个细节,是因为李叔同修行的,就是专门研究戒律的律宗。律宗是什么?我后面再为你细说。弘一法师的弟子记载:他火化以后,拣出各色舍利1800粒,舍利块500颗。他的另一座灵骨塔在福建泉州清源山,那是他晚年主要修行的地方——接下来,我们就要逐渐进入佛门弟子的语言环境了。因为只有这样,才能更切近地体验到李叔同的心境。

我前面说了:他在外人看来风流倜傥,内心却是忧郁的、烦乱的,母亲去世后的哀伤,一直没有排解。一开始,他是利用假期到虎跑寺去暂住,在那里练字,为了治疗神经衰弱,他开始尝试一种日本的断食法:在三周里,从只吃粥和梅子干,到完全绝食几天,之后,再逐渐恢复到正常。他感到断食和静坐冥想,非但没让他气力衰竭,反而变得神清气爽。在那些日子里,他对僧人的清幽生活很羡慕。于是,此后就越来越勤,逐渐开始穿起出家人的衣服,打算住满一年后正式剃度。李叔同说,是好友夏丏尊激励他的决心,夏丏尊对他说:“既然你住在庙面,又穿着和尚衣裳,何不就此出家?”我看夏丏尊的回忆文章里说:他哪里是那个意思?他是为李叔同的家庭和艺术而惋惜,说得是气话——唉,这也是人情里的有趣之处。而丰子恺后来跟随李叔同皈依佛教,则认为老师的这个选择并不可惜,而是值得庆贺。

总之,李叔同提前结束了这一年的课程和考试,在虎跑寺出了家,又在灵隐寺受了比丘戒,成为正式僧人。他把平生积蓄的艺术品、收藏和财物,全部分给了亲友和学生;把自己的金石篆刻,埋在了西湖边上的西泠印社里;把自己的油画,赠送给北京美术专科学校。他资助过学生刘质平学费,临出家前,写信给他说:“所有之物皆已赠人,音乐书籍及洋服,拟赠足下……正月十五日,已皈依三宝,法名演音,字弘一。”三宝是:佛、法、僧,在这里就是指皈依佛教。演音,写出来是演化的演,声音的音。这在当时是一件轰动性的社会新闻,坊间传说:李叔同在寺里闭关修行时,两位夫人到门前来跪地痛哭,求他回心转意,里面却一天一夜寂静无声。他的心意已决,从此,世上没有了李叔同,只有弘一和尚了。

当他剃度后,再遇到浙江师范学校的校工,就自称“小僧”,称对方为“居士”。这位校工看到过去的李先生此时赤脚穿草鞋,自己做粗笨的重活,还不许他帮忙,急得直掉眼泪。从前的学生来看他,向他磕头,他也连忙跪倒,磕头还礼。这就是弘一,做和尚就做得认认真真,干干净净。

该怎么评价这件事?一直众说纷纭:敬佩他意志坚定的人很多;惋惜他的艺术事业的,也有不少。比较深入的分析者,认为这个事件,代表中国近代文化的悲剧性,分析他是因为感到艺术不能打破时代坚冰,才选择退居佛门的。

我在比较之下,觉得从内心体验来看,还是丰子恺最了解他,丰子恺说:“人的生活,可以分作三层。一是物质生活,二是精神生活,三是灵魂生活。我们的弘一法师,是一层一层走上去的。他的‘人生欲’非常之强。他的做人,一定要做得彻底。他早年对母尽孝,对妻子尽爱,安住在第一层楼中。中年专心研究艺术,发挥多方面天才,便是迁居在二层楼了。强大的‘人生欲’不能使他满足这一层,于是爬上三楼去,做和尚、修净土、研戒律。”

我接下来要为你讲的,就是关于弘一法师出家的修行,以及书里他讲经说法的文章了。中国文人向来对佛法感兴趣,他们学佛,绝大多数是禅宗。我们世俗之人对禅宗的印象,就是比较玄妙,也比较自由自在,和日常生活、文人情趣都兼容得很好。

弘一法师说,“我不愿意去分别哪一宗哪一派,因为各有各的长处”。但我还得先为你介绍,他所属的是律宗,也叫南山宗。律是戒律的律。律宗最强调的,就是僧人必须认真研究、严格执行典籍里那些复杂、严苛的戒律。说句大白话,就是一举一动都有规矩,是最苦的和尚。有佛学家说:从理论上看,律宗并不深奥,但由于要坚持苦行,却很难修习。同时,它又最重要,因为执行才是佛法的根本。弘一在文章里对律宗的介绍很简短,说“唐时盛,南宋后衰,今渐兴。”他没说为什么“渐兴”——其实是因为有了他。弘一做和尚,也不是个普通和尚。因为他的社会影响力,在他的半生亲身示范和弘扬之下,本来衰败的律宗,在近代得到中兴。他被尊奉为律宗历史上的第十一位祖师,佛门弟子称他为“弘祖”。

我们先来说,在弘一看来,什么是佛法?他说,佛法不等于厌世。佛法的主旨,是洞察宇宙人生的本来面目,让人追求真实、追求智慧,切断生命里的愚昧和烦恼。弘一说,佛法也不是迷信,很多寺庙里,确实混进来了神鬼的世俗仪式。但佛法的本来面目是庄严整齐的,没有那些迷信内容。关于这一点,我建议你听一下我解读的《中国社会中的宗教》,那本书从社会学角度拆解了这类现象的来历。他说,佛教徒应该以所有人的苦乐为自己的苦乐,抱热心救世的弘大愿望去修行。

那么,弘一是怎么修行的呢?他在杭州出家之后,二十四年里,长期在江西、浙江、福建等地云游,修行,讲法,潜心编著律宗佛法。为了募化善款,他也要出席社会活动,四处题写书法。他常寄住在温州、厦门和泉州等地的几处寺庙。弘一对戒律执行得极严,随身的东西很简陋,棉被和雨伞都是出家前的东西。他说自己会用到“尽形寿”,也就是去世为止。朋友寄来的东西,连几张纸的用途,他也要清清楚楚地报告。即使病倒,他还是严守“过午不食”的戒律,寺里的方丈为了让他一天吃上两顿饭,把全寺的午饭提前到了上午十点。有人探望他,他说:“不要问我病好了没有,要问我今天念佛了没有?这是南山律宗要遵守的戒条。”他病到严重时,对方丈说:“小病从医,大病从死。今弟子患病,从他死好。求师尊俟我临终时,助念佛号,气断六时后,以所卧被褥缠裹,送投江心,结水族缘。”方丈听了,泪如雨下。

弘一在另一场大病之后,留下了一个习惯。他那时住在泉州的草庵寺,病床旁的钟比正点慢两刻。此后,他出外云游,也要把身边的钟调慢两刻。有人问,他说这叫“草庵钟”。按他修行的道理,他认为自己多病,不是营养不良和劳累,而是德行欠缺,罪过太重。他说:“我的性格很特别,我更希望自己的事情失败。因为不完满,才让我发大惭愧,晓得要努力改过!”

弘一说法,不大讲艰涩的佛理。他说,佛教的基本原则,就是要相信善恶因果报应,相信佛和菩萨的灵感。什么是因果?因好比种子,种在田中;果是从种子里发芽,渐渐成熟的。这虽然简单,可是真能彻底去信的人不多。一个人能坚定的去信仰,品行和道德才能逐渐高起来。我们出家人的品行,就是要在俗家之上。如果和俗家人相等,那就很难为情了,何况有的还不如呢?

按说,宗教信仰里的说法,不适合用其他范畴的理论去解释。但我还是有个联想。这种说法,在理性中也有近似的说法,比如康德认为:人可以把上帝理解为内心的假设。假设上帝会对人的道德行为给予报偿,这可以让人产生希望和信念。到底有没有善恶报应,不重要。重要的是:人可以从中获得信心,去做一个有道德的人。这是符合实践理性的推论,是合乎逻辑的。

反正,我是按照世俗理解,也许是错误的理解,来读他的许多规劝的。比如他说:修行者要自尊,自尊不是妄自尊大,目空一切。而是时时想着:我要做一个伟大的人。比如我想做一位高僧,就拿高僧传来读,他们怎样行,我也怎样行;我想做一位大菩萨,就依经中所载的菩萨事迹,随力行去。你看,这里所说的还是要认真地去执行。他还说,有人问一位法师为什么不吃好的补品,法师说“我福气很薄,不堪消受”。一般来说,人的福气都是很微薄的。我们纵有福气,也要加以爱惜,切不可浪费。即使有十分,也只好享受三分,所余的可以留到以后去享受;诸位能发愿,把自己的福气,布施给一切众生,共同享受,那更好了。你看,如果用这样的态度对待自然资源、对待财富,不也是高尚的世间道德吗?

文学家木心在一篇散文里写过:有位弘一法师的故交对他讲:他曾在弘一圆寂前,和他一起登山。在山顶,他发现弘一眼神里起了变化,就问:“似有所思?”弘一回答“有思。”“何所思?”“人间事,家中事。”木心感叹说:如果弘一回答“无所思”,那就太可怕了,因为那是虚伪。他有如此高超的修行,才会坦率地说出自己仍然对世间怀有未能割舍的深情。

1942年10月,弘一法师63岁这年,在泉州旧病复发,他拒绝医治,开始绝食。他从容交待了后事,要求只穿旧短裤火化。临终前写信给夏丏尊、刘质平,信中说:“君子之交,淡淡如水……华枝春满,天心月圆。”写下“悲欣交集”的遗墨后,侧卧于木板床榻上安然圆寂。

到底什么是“悲欣交集”呢?有很多种解释。比如有位法师说:“大师所谓的悲,是悲众生沉溺生死;所谓的欣,是欣得往生极乐。”这是出家人的话。我刚才为你讲了艺术通才、痴心多情的李叔同,他也是中国现代艺术的奠基人,严肃认真的教育家。讲了他如何与佛法结缘,作出决断的经过。还讲了他成为中兴佛教律宗的第十一祖弘一法师的苦修之路。从他的痴情、深情说到了他的慈悲。那么,什么是悲欣交集,我相信你有自己的体悟。

对我而言:他的前半生,把个人情感的敏锐和丰富程度,都推到了极致;他的后半生,又从感知里排除掉了个体欲念,将内心融入十方世界,关怀世间众人。甚至是万物:比如,当他看到草庵寺养的几箱蜜蜂中毒而死,也要端正地做法事超度。老鼠在寺里咬坏了佛像,他就每天喂老鼠两次,发愿这些老鼠“早得人身,乃至速证菩提”。那么,他临终所感到的悲欣,也许不再是自己的情绪,而是在世界上游荡的所有悲欢。

撰稿、讲述:贾行家 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.他做世俗之人时,是旧上海的“第一等翩翩公子”,全情投入的艺术家;出家以后,就是最勇猛精进的僧人。

2.温柔富贵乡背后,仍旧潜藏着虚无,仍旧有解决不了的生死困惑。远到出家前的佛陀,近到贾宝玉,都是如此。

3.他临终所感到的悲欣,也许不再是自己的情绪,而是在世界上游荡的所有悲欢。