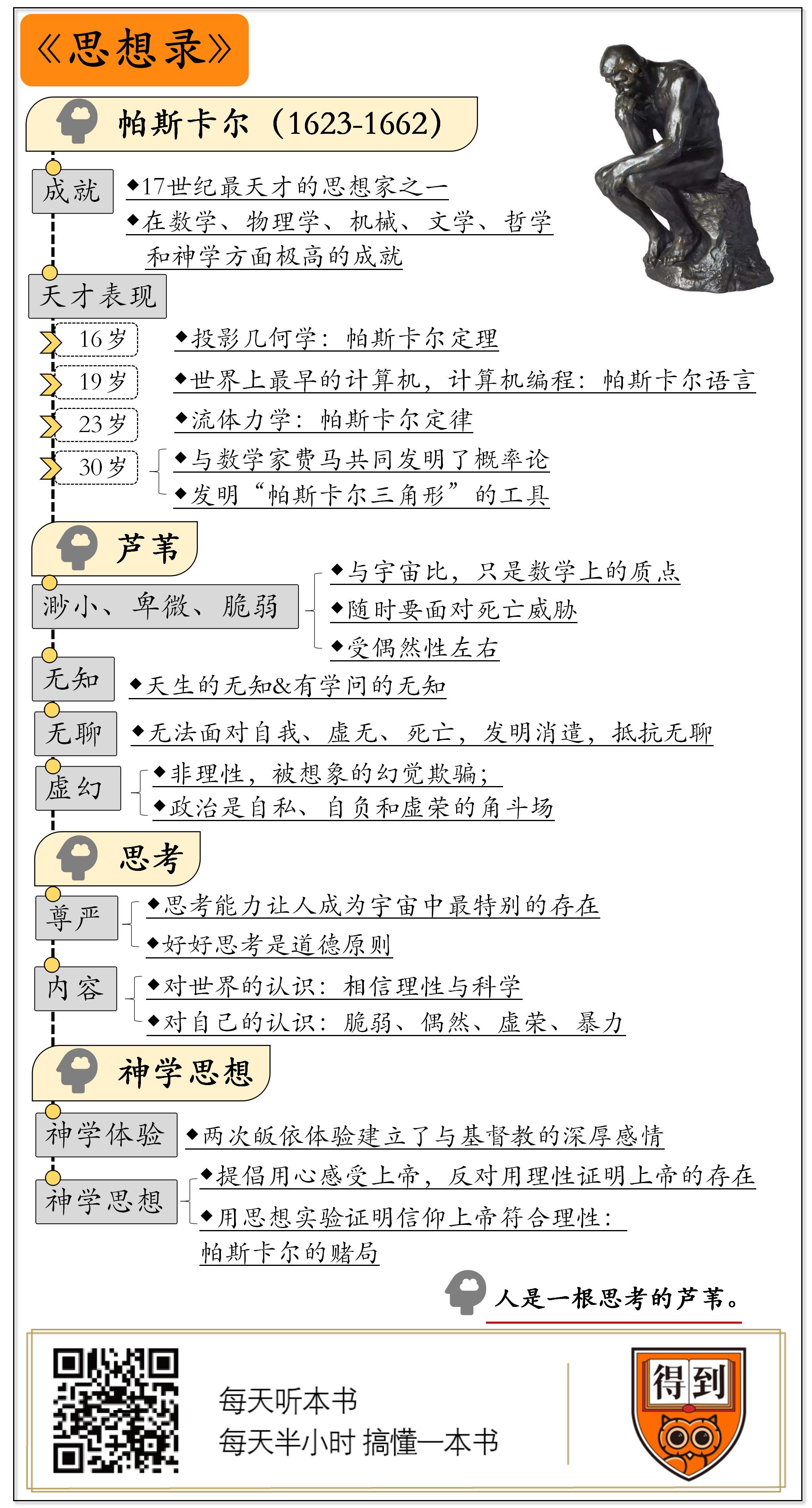

《思想录》 刘玮解读

《思想录》| 刘玮解读

关于作者

布莱兹·帕斯卡尔(Blaise Pascal, 1623-1662)一生体弱多病,晚年疾病缠身,却是十七世纪最杰出的天才思想家,在数学、物理学、机械制造、哲学、神学和文学领域都达到了当时的顶尖水平。数学和物理学中的很多定理、定律、单位都以他的名字命名。他的两部主要著作《致外省人信札》和《思想录》都是哲学、神学和文学史上的经典。

关于本书

帕斯卡尔大约35岁时计划要写一部为基督教辩护的著作,但是因为疾病缠身,未能完成,仅留下了一千多条札记,长的有几页,短的只有几个词。帕斯卡尔去世后由亲友编辑出版,取名《有关宗教和其他事情的思想》,简称《思想录》,之后不同的编辑会对材料进行不同的取舍和编排。《思想录》是帕斯卡尔一生哲学和神学思考的浓缩,集深刻的思想与精妙的言辞于一身,里面有很多我们耳熟能详的“金句”。

核心内容

《思想录》是帕斯卡尔散乱的札记合集,概括起来可以分成三方面的内容:第一,在整个宇宙中人非常渺小,人类生活卑微而凄惨;第二,人类凭借思想获得了与其他事物和生物不同的地位和尊严;第三,人类如果想要获得真正的幸福和救赎,只能凭借上帝的恩典。

你好,欢迎“每天听本书”,本期为你解读的是法国思想家帕斯卡尔的《思想录》。

帕斯卡尔是举世公认的、17世纪最天才的思想家之一,这本书可以说是浓缩了他一生的哲学思考。

帕斯卡尔出生在1623年,几乎没有上过学,靠父亲的家庭教育和自学成才。他一生体弱多病,只活了短短39岁。但是,他在数学、物理学、机械、文学、哲学和神学方面都取得了极高的成就。

我想给你举五个例子,请你来感受一下他的天才。

在16岁的时候,帕斯卡尔就发现了关于圆锥曲线的一条著名定理,圆形或椭圆形任意内接六边形的三组对边的延长线会落在同一条直线上,这条定理后来被命名为“帕斯卡尔定理”,它开启了投影几何这个学科,对机械和工程学后来的发展都至关重要。

19岁的时候,帕斯卡尔为了帮助在税务局工作的父亲算账,发明了世界上最早的计算机,可以计算六位数的加减法,这个机器被称为“帕斯卡尔计算机”。如今计算机编程里的“帕斯卡尔语言”就是为了向他致敬。

23岁时,帕斯卡尔证明了真空的存在、计算了空气的压力,还发现了流体力学里的“帕斯卡尔定律”,也就是在一个密闭的流体空间里,任何一个点在各个方向上的压强都相等。物理学里压强的单位“帕斯卡”就是为了纪念他。

30岁时,帕斯卡尔和数学家费马通信,从计算赌博的胜率入手,共同发明了概率论,对之后的社会科学产生了决定性的影响。

几乎同时,帕斯卡尔又发明了今天被称为“帕斯卡尔三角形”的工具,解决了二项式的系数问题。

上面说到的这些在数学、物理和机械方面的成就里面,有任何一个,都足够让帕斯卡尔名垂史册,但是他一个人就占了五个。除了这些之外,帕斯卡尔还靠《致外省人信札》和我在这里解读的《思想录》这两本书,成为法国历史上最伟大的散文作家之一,这两本书同时也是哲学和神学方面的经典著作。

了解了帕斯卡尔的一生,我们就不得不感叹,他真是一个干什么什么行的旷世奇才!

《思想录》其实并不是一部完整的作品,而是帕斯卡尔札记的合集。帕斯卡尔在大约35岁时,计划要写一本为基督教辩护的著作,但是因为疾病缠身,一直没能完成,只有一千多条零散的札记保留下来。这些札记有些内容比较完整,也有一些只是一两句话,甚至几个词。这里面有很多我们熟悉的金句,比如那句“人是一根思考的芦苇”。

我接下来的解读,就围绕这句名言展开。首先,我们来看看帕斯卡尔为什么说人是一根“芦苇”,这根芦苇过着怎样脆弱可悲的生活;第二部分,我来给你说说芦苇的限定词“思考”,了解一下思考如何让我们这根芦苇变得特殊;在第三部分,我们再来说说,对帕斯卡尔来说,这根芦苇如何才能在对上帝的信仰之中获得最终的幸福和救赎。

好,我们先来说说“芦苇”这个意象。在帕斯卡尔的笔下,人这种生物的卑微、脆弱,甚至悲惨,都集中在了“芦苇”这个意象上。

帕斯卡尔从整个宇宙这个宏观的视角出发来看待人,那么毫无疑问,人是非常渺小和卑微的生物。在17世纪,宇宙的年龄和大小都没有得到研究,“宇宙”就是时间和空间上无限的代名词。和这样的宇宙相比,人连蝼蚁都算不上,就是一个数学上的“质点”,非常渺小。人不仅很渺小,而且还很脆弱,随时都要面对死亡的威胁。且不说火山爆发、地震、洪水之类的自然灾害;就是日常生活中的一场疾病、一次意外,甚至喝水呛着、吃饭噎着,都有可能要了人的命。说得再极端一点,我们其实永远都不能确定,第二天我们一定还能醒来。

除了这些,人的脆弱还表现在,很多事情,甚至是影响世界历史的重大事件,都受到偶然性的左右。比如说,17世纪英国内战的时候,克伦威尔推翻了英国国王,自己当上了“护国公”,成为英国最有权势的人,但是却因为一粒小小的膀胱结石送了命。他建立的政权瞬间崩塌,英国的君主制也很快复辟。在揭示偶然性的时候,帕斯卡尔说了一句非常著名的话:“克莱奥帕特拉的鼻子如果短一点,整个世界的面貌都会因此改变。”意思就是,如果这位著名的“埃及艳后”没有那么漂亮,恐怕也就不会吸引恺撒和安东尼这两位罗马的将军,那罗马和埃及的历史恐怕也会因此改写。

帕斯卡尔认为,人类整体而言是非常无知的。人类虽然已经拥有了不少知识,但是就算把全部知识都加起来,在无穷大的宇宙面前,也算不了什么。任何一个学科,不管是数学、物理,还是哲学、历史,也都有无穷无尽的内容需要人们皓首穷经地去进行研究。帕斯卡尔还区分了两种意义上的无知,一种是人们“天生的无知”,另一种是努力去认识各种事物之后,意识到由于自己的渺小和局限,而达到的那种“有学问的无知”。“天生的无知”是每个人出生时的状态,无可厚非;“有学问的无知”,当然是谦逊和有益的。在帕斯卡尔看来,最可怕、最有害的是明明无知,却自认为什么都懂,也就是多少学到一些东西之后,自命不凡,冒充内行,这些人最容易扰乱视听。

人还有各种欲望,而欲望满足之后就会感到无聊。在帕斯卡尔看来,容易感到无聊是人的一种特有状态,同时又是人最不能忍受的状态。人受不了无所事事,因为无聊就意味着需要直面自我、直面虚无和死亡。这个时候,人就会感到忧郁、悲伤和绝望。所以把人们关进监狱,让他们无所事事,就是一种严厉的惩罚。为了打发无聊,人们发明了各种“消遣”,要确保自己总是有事情可以做。在帕斯卡尔看来,各种艺术、体育竞技、赌博、钓鱼、打猎,甚至连战争,都是人类打发无聊的消遣活动。人们发明了这些消遣活动,让自己忙起来,就不用直面那些令人痛苦的东西了。这些活动的意义往往不在于得到了什么,而在于整个过程需要耗费大量的时间和精力,让人们感到好像是有价值的。但是,帕斯卡尔认为,发明这些消遣的代价,恰恰就是让人们忘记了自我,甚至消灭了自我。在讨论无聊和消遣的时候,帕斯卡尔又说了一个金句:“人的一切不幸都来源于一件事:那就是不懂得安安静静待在屋里。”

帕斯卡尔认为,人类往往自诩为理性的动物,但其实虚幻的想象才是人生真正的主宰。理性其实很不可靠,经常被各种想象出来的幻觉欺骗。比如说,我们总是想要活在别人的观念里,努力在别人面前表现出一个不同的自我,凡是自认为拥有了某种好的品质,比如说勇敢、仁慈、机智,就急于让别人知道。人其实是生活在自己虚构出来的世界之中。所以,在尝试劝说别人改变想法的时候,就需要非常小心了,光讲道理往往是没有用的,更好的策略是先指出对方的正确之处,满足他虚假的自我认识,然后再小心地指出或者暗示,可能有一些东西他没有考虑周全。而且,用暗示总是比明示更好,因为人们一般更容易被“自己发现”的道理说服,而不容易被别人说出来的道理说服。说服,更多的时候要靠情感、靠故事、靠给对方营造一种放松、舒适的氛围去实现。

人们依靠虚假的想象生活,还表现在人类的政治关系之中。在帕斯卡尔看来,一切政治关系的起源就是人们出于自私的考虑,要把东西分成“我的”和“你的”。这种划分的底色,其实是赤裸裸的暴力。所谓的“正义”只不过是后来发明出来,用来美化暴力和固定既得利益的借口。在现实中,根本不存在什么“自然法”或者普遍的正义,只有每个国家自己的法律、习俗和正义。

另外,在政治中,特别能体现人的自负和虚荣的,就是当时欧洲各个君主国都普遍采取的长子继承制。这个制度乍看起来毫无道理,甚至带有很强的随意性。为什么要选大儿子,而不选择最智慧,或者品格最高的儿子继承王位呢?帕斯卡尔认为,假如根据智慧或者品格来选择继任者,那些儿子一定会因为自负和虚荣争得你死我活。但是王后的长子是谁,通常都是没有什么争议的、比较确定的事情。因此这个看起来非常愚蠢,毫无道理的长子继承制,反而是人类的理性能够设想出来的最好制度。保持王位继承的顺利进行,显然比让国家陷入争夺王位的内战要好得多。

好,这就是我要为你解读的第一个要点,关键词是“芦苇”。在《思想录》的很多篇章中,帕斯卡尔都描绘了人类脆弱、卑微和凄惨的生活状况。如果只关注《思想录》中的这些内容,帕斯卡尔看起来像个非常愤世嫉俗的人,也难怪崇尚理性的法国启蒙思想家伏尔泰、狄德罗都非常不喜欢帕斯卡尔。不过在我看来,帕斯卡尔的这些描述虽然比较悲观,甚至略显夸张,但是他对人性阴暗面的洞察却非常深刻,阅读它们,至少有助于我们保持警醒。

接下来,我来说说“芦苇”的修饰词“思考”。

帕斯卡尔其实不是一个彻底的悲观主义者。揭露人性的脆弱和败坏,绝不是他思想的全部内容。人的境况是可悲的,但是能够认识到自己的可悲,已经让人高出了其他的东西和生物,因为一栋房子、一棵树、一条鱼都不会认识到自己生活的可悲。这种进行思考的能力,让人成为宇宙中最特别的存在,并因此获得尊严。在这里,我想为你读一下“思考的芦苇”这段话的全文:“人只不过是一根芦苇,是自然中最脆弱的东西;但他是一根思考的芦苇。要毁灭他,用不着整个宇宙都武装起来。一团雾气、一滴水就足以致命。但是就算宇宙要毁灭这根芦苇,人依然比杀死他的东西更高贵,因为他知道自己将会死去,也知道宇宙所具有的优势,而宇宙对此一无所知。我们全部的尊严就在于思想,我们必须要通过思想来提升自己……努力好好思考,这就是道德准则。”

不知你听完这段话,是不是也有点感动?这段话确实给人悲惨的生活,赋予了最高的尊严。我虽然只是宇宙中最微不足道的一个质点,但是因为拥有思想,就可以在思想中囊括整个宇宙;并且因为这种反思的能力,我甚至胜过了可以轻易碾压我的宇宙。在这里,帕斯卡尔把“好好思考”上升为最高的道德原则来看待,因为所谓的“道德”,不过就是人应该做什么,不应该做什么。从这个角度来看,人当然应该努力发挥出自己不同于其他生物的能力,也就是思考的能力。

帕斯卡尔这里说的“思考”,具体来说包括了两个方面,一个对于世界的认识;另一个是对自己的反思。

我们在第一部分说过,帕斯卡尔认为人的认知能力非常有限,认识得再多,最好的状态也不过是一种“有学问的无知”。不过即便如此,在科学认知方面,帕斯卡尔还是有着相当乐观的精神,相信理性的力量和科学的进步,一点都不崇尚古人的、政治的,或者宗教的权威。比如,他相信哥白尼和伽利略的日心说是正确的,不管教会颁布什么法令,都无法改变这个学说的真理性。他认为亚里士多德说“自然中不存在虚空”是错的,于是设计了一个实验来推翻这个观点。这个实验,跟伽利略证明“重量不同的物体下落速度相同”的那个实验,一样重要,都相当于打了那些崇尚古人和教会权威的人一记响亮的耳光。

帕斯卡尔说,古人在科学上犯了严重的错误,并不是因为他们比今天的人愚蠢,而是因为他们还处于科学的幼年阶段。人类可以积累科学研究的成果,不断地取得进步,这正是人类区别于其他动物的地方。其他动物只能遵循本能,按照一成不变的方式生活。在有一期“罗辑思维”里,罗振宇老师问了一个看起来很开脑洞的问题“老虎为什么没有进化出机关枪?”说的就是这个道理。

除了实际的科学研究之外,帕斯卡尔还对科学的本质做了深刻的反思,很有预见性地提出了科学的本质在于“可证伪性”。我们通常认为,这个学说是20世纪的哲学家卡尔·波普尔提出的。这个理论说的就是,光是指出有很多现象符合某个理论,并不能证明这个理论就是科学,因为“地心说”也同样可以指出很多和这个理论一致的现象。相反,科学的特征在于指出一些可以证明这个理论错误的现象,如果确实发现了这些现象,这个理论就要接受被推翻的命运。这才是科学区别于宗教或者迷信的地方。当然,波普尔提出的理论,比帕斯卡尔要精致和复杂一些,但不可否认,其中的核心思想已经由帕斯卡尔在三百多年前提出来了。

至于人们对自己的反思,帕斯卡尔就没有那么乐观了。相比在科学方面的积累和进步,人性在几千年来并没有发生什么变化,始终都是我们在第一部分里面讨论的那种悲惨的状态:充满了脆弱、偶然、虚荣和暴力。人始终都是处在理性与欲望、天使与野兽、善与恶之间的物种,从道德、政治或者宗教的角度讲,人类并没有取得什么进步。但是即便如此,我们依然需要不断地反思自己的生存状况,因为清醒地认识到我们生活的可悲,也是我们胜过其他生物的地方;也只有意识到这种可悲,我们才会去寻求改变,寻求更高的救赎。

到这里,第二部分就为你解读完了,这一部分的关键词是“思考”。帕斯卡尔认为,思考让人这根脆弱的芦苇获得了尊严。在对世界的思考上,帕斯卡尔相信科学的进步,但并不自负,他始终相信人的认识能力非常有限,“有学问的无知”才是正确的态度。而对人本身的思考,会让我们更清楚地认识到第一部分的结论,也就是人生的悲惨境地。认识到了自己的无知和人生的不幸就完了吗?还没有,帕斯卡尔认为,“思考”会为我们努力获得终极的真理和最高的幸福,铺设道路。

最后,我们就来看看帕斯卡尔写《思想录》的最终目的,他的神学思想。在他看来,人这根“思考的芦苇”只有依靠上帝,才能够获得终极的真理和最高的幸福。

帕斯卡尔其实没有生长在一个虔诚的基督教家庭。相反,小时候父亲亲自教他,部分原因就是要让他远离传统的教会学校。但是帕斯卡尔因为两件事与基督教建立了深厚的感情。在23岁的时候,他父亲摔伤了,在两位教会医生的治疗和照顾下,才恢复了健康。这个事件让帕斯卡尔经历了所谓的“第一次皈依”。那之后他试图用带有自虐性质的苦修来强化信仰,也开始写一些宗教题材的作品,后来因为身体吃不消,又回归了世俗生活。在31岁的时候,帕斯卡尔经历了一次和上帝合一的神秘体验,他把这次陷入宗教迷狂的经历写在了一张纸上,缝进了自己的衣服,直到去世,佣人整理遗物的时候才发现。这次神秘体验被称为帕斯卡尔的“第二次皈依”。这次事件彻底改变了帕斯卡尔的生活方式、思想兴趣和个人的抱负。在那之后,他主要的思考都围绕神学问题展开,基本上放弃了数学和科学的研究。我在音频附属的文稿里,给你放了一张帕斯卡尔手稿的图片,如果有兴趣可以看看。

帕斯卡尔认为,因为人的脆弱和败坏,他们不可能凭借自己的努力获得最终的真理和幸福,而只能依靠一个全知全善全能的上帝,才能得到拯救。但是帕斯卡尔坚决反对那些同时代的神学家、哲学家,因为他们试图依靠人类的理性去证明上帝的存在。在他看来,不管是从世界的因果关系、我们头脑中拥有上帝的观念,还是从语言本身来证明上帝的存在,都必然失败。试图用理性认识上帝,最终的结果只会是拉远人与上帝之间的距离。在帕斯卡尔看来,人类的理性太有限,不可能充分认识和证明绝对完美的上帝。他说:“上帝是用人心感受的,而不是用理性感受的。”这个用理性认识的上帝和用心灵感受的上帝之间的区分,就是“哲学家的上帝”和“信仰者的上帝”之间的区分。这也正是帕斯卡尔记录自己神秘体验的纸上一开始写下的话:“亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝,不是哲学家和学者的上帝。”这里面的亚伯拉罕、以撒和雅各都是《圣经》里对上帝有着坚定信仰的代表。

帕斯卡尔很坦然地承认,从理性的角度讲,上帝和信仰是不确定的,因为我们没有办法用理性的方式证明《圣经》里的那个上帝确实存在,耶稣基督是上帝的儿子、由童贞女所生,被钉死在十字架之后又复活。但是帕斯卡尔指出,我们生活中的很多事都是不确定的,却丝毫不会影响我们去做这些事。比如说我明天可能根本不会醒来,但是这丝毫不会影响我为明天或者更远的未来做打算;再比如,任何一项政策、任何一场战争,是不是能够取得预期的效果,也都是非常不确定的,但是政治家和将军们依然毫不犹豫地去制定政策、进行战争。和这些事情相比,信仰的不确定性并没有大很多,因为我们同样也没有办法从理性上证明上帝是不存在的,《圣经》里记载的那些奇迹是没有发生过的。对理智的正确运用并不是狂妄地试图证明一切,而是知道理性的界限在哪里,认识到这个世界上有很多东西超出了理性的范围。

帕斯卡尔虽然反对用理性证明上帝,但是他并不介意说明,信仰不是完全违背理性的。他设计了一个非常著名的思想实验,来说明信仰上帝其实也符合理性。后来人们把这个思想实验称为“帕斯卡尔的赌局”。这个赌局是这样的:假设有两组非此即彼的选项,我可以选择相信上帝或者不信上帝,而上帝或者存在或者不存在。这样,一共就有四种可能性:第一种,我相信上帝,上帝也存在。这样的话,上帝会奖励我在天堂的永生。第二种是我相信上帝,但是上帝并不存在。这样我也不会损失什么,相反我还可以因为信仰而成为一个谦逊、感恩、乐善好施的人。第三种可能性是我不相信上帝,上帝也确实不存在,这样我既不会得到什么好处,也不会受到什么惩罚。最后一种可能性是,我不相信上帝,但是上帝确实存在。这样的话上帝就会惩罚我下地狱,接受永远的惩罚。这四种可能性算下来,显然相信上帝是更加符合理性的选择,因为相信上帝有可能得到永生的奖励,至少不会损失什么;而如果选择不相信上帝,我要么什么也得不到,要么还会下地狱永远受罪。

帕斯卡尔的这个“赌局”既是《思想录》里被后人讨论最多的内容,又是经常被人诟病的主题。很多人批评他用这种功利计算的方式来表明,我们应该相信上帝,这无异于玷污了本该纯洁的信仰,也和他自己说的上帝要用心去感受存在矛盾。这样的批评从帕斯卡尔那个时代直到今天一直不绝于耳。

但是我认为,这样的批评很可能是冤枉了帕斯卡尔。帕斯卡尔设计这个“赌局”,不是为了说服那些无神论者,或者让人们从无到有获得信仰,因为在他看来,信仰是上帝给人的礼物,并不是一个人想有就能有的。他设计这个“赌局”的目的仅仅是为了强化那些已经拥有信仰的人,让他们相信自己的信仰至少不是完全非理性的。

到这里,帕斯卡尔的这本《思想录》,就给你解读完了。我们再来总结一下这期音频的几个要点:第一,帕斯卡尔是17世纪的一位天才和通才,在短短39年的人生中,他在数学、物理、机械、哲学、神学和文学等各个领域都取得了杰出的成就。第二,帕斯卡尔认为,人就是一根“芦苇”,在宇宙中仅仅是一个非常渺小的存在,人性充满了脆弱和败坏,人生充满偶然和不幸。第三,人这根“芦苇”的特殊之处和尊严就在于他可以进行思考,我们也应该努力运用自己的思考能力,去认识世界、认识自己。第四,帕斯卡尔认为,人要想摆脱悲惨的生活,获得最终的真理和幸福,只能通过信仰上帝来实现,信仰不是通过理性来证明的,但是也并不违背理性。

撰稿:刘玮 转述:徐惟杰 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.在《思想录》的很多篇章中,帕斯卡尔都描绘了人类脆弱、卑微和凄惨的生活状况。

2.思考让人这根脆弱的芦苇获得了尊严。思考具体来说包括了两个方面,一个对于世界的认识;另一个是对自己的反思。

3.因为人的脆弱和败坏,他们不可能凭借自己的努力获得最终的真理和幸福,而只能依靠一个全知全善全能的上帝,才能得到拯救。信仰是上帝给人的礼物,并不是一个人想有就能有的。