《康德传》 刘怡解读

《康德传》| 刘怡解读

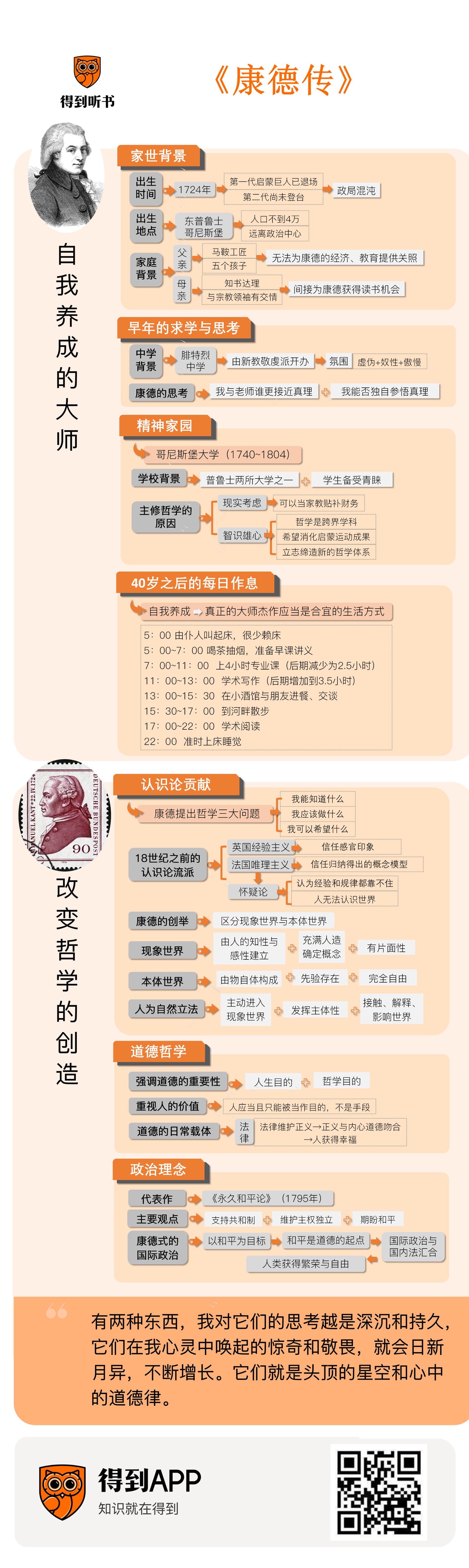

你好,欢迎每天听本书,我是刘怡。今天我要为你讲的书,是一部50多万字的学术人物传记,它叫《康德传》。说起本书的传主、德国哲学家伊曼纽尔·康德,许多人都是“久闻其名,未知其事”。毕竟,几乎每一本西方哲学教科书都会强调:康德是“现代哲学之父”,他可是太重要了。黑格尔、马克思、尼采,或多或少都受到他的影响。

但我要是问你,康德提出过哪些重要的思想观念,那别说是一般人,就是大学哲学系的毕业生,可能都没法用三言两语讲清楚。这可不是我在危言耸听啊,我给你念几本康德著作的标题吧:《纯粹理性批判》《法的形而上学原理》《任何一种能够作为科学出现的未来形而上学导论》……你听听,断句都不好断,更别说往下读了。不夸张地讲,许多人之所以会觉得哲学非常深奥,是一大堆晦涩名词的堆砌,这笔“账”有一大半要算在康德头上。我们甚至能通过这些冗长的书名,想象康德的形象:一个半秃顶的小老头,成天闷坐在大学办公室里,念叨着好像咒语一样的学术名词。这些“咒语”,跟现实生活没有一点关系,非常抽象。推崇他的人,基本上也都是像他一样的学院派哲学家。

这种想象,究竟准不准呢?我可以先把结论告诉你:有50%是准确的。康德出生在1724年,离今天整整三个世纪。他这一生,既没有经历大的动荡,也没什么传奇故事,非常寡淡。从16岁进入哥尼斯堡大学,到80岁以教授的身份去世,康德在大学校园里待了差不多60年,一生中最远的旅行甚至都没出省,那叫一个单调。这可不是我在贬低他啊,19世纪的德国大诗人海涅,就说过一个金句:“康德是一个既没有生活,也没有历史的人。”他一辈子不结婚,没有孩子,60岁才买了第一套房。每天清晨五点他准时起床,下午三点半准时出门散步,一秒钟都不差。许多哥尼斯堡市民,甚至会根据康德散步的时间来校正钟表。这和其他启蒙思想家丰富多彩的生活,完全是反例。

听到这里,你可能已经有了一连串疑问:既然康德是这么一个呆板的人,那他的哲学观念,难道是靠闭门造车想出来的吗?他的历史地位为什么那么高?普通人有没有必要了解康德的思想呢?这个时候,我就要郑重推荐今天这本《康德传》了。它用600多页的篇幅,详细地告诉我们:康德的一生虽然平淡,但绝不乏味。他精通自然科学,尤其是地理学和天文学,讲课非常受欢迎。正是在自然科学研究中,康德开始思考:人类为什么能认知和总结科学规律?理性的本质是什么?由此产生了他的认识论思想。不仅如此,康德还敏锐地察觉到,启蒙时代的科学进步挑战了传统道德观念,人类需要重新审视自己的精神境况,由此产生了他的道德哲学。另外,康德对政治也颇有见解,写过《永久和平论》。可以说,正是因为他从自然科学入手,给哲学设定了新的研究方向,现代哲学才得以诞生。

除了具体的学术贡献,康德还是一个知行合一的人。他其实很有生活情趣,喜欢社交和美食,绝不是什么迂腐的老夫子。不过,为了践行自己的道德哲学,康德主动把日常生活安排得极有秩序感,以此磨炼心性。他还反复强调,哲学研究的根本目的,是促进人类理性和道德的成长,这种观点跟中国的儒家很类似。可以说,康德的一生,既是他向外追问哲学真理的一生,也是他按照道德理想,向内打磨心灵的一生。后世的一些学者,把康德的哲学解释成抽象观念,反而是舍本逐末。所以,不管你是不是一位哲学爱好者,康德的人生,都能给你提供有价值的启示。

本书作者曼弗雷德·库恩,曾任美国普渡大学和波士顿大学哲学教授,是英语世界研究康德的资深专家。他这本《康德传》,引用了大量18世纪的原始文献和个人回忆,既修正了许多人对康德的误解,也把康德的思想和他的人生经历贯穿了起来。《哲学评论》杂志将本书称为“目前市面上最好的康德传记”。相信它会让你更懂康德,也更懂哲学。

接下来,我就分两部分,为你介绍本书的主要内容。首先,我会带你回顾康德漫长的一生,看看他是怎样成长为一代哲学大师的,其中有哪些独特的经历。在第二部分里,我会为你简要介绍康德的认识论、道德哲学和政治观念,并分析它们是怎样影响了整个现代哲学。

我们先来看康德的生平。1724年4月22日,伊曼纽尔·康德出生在东普鲁士的港口城市哥尼斯堡,时间和地点都有些尴尬。为什么这么说呢?先看时间。1724年,相当于中国的乾隆初年,在欧洲则是启蒙运动中期。我们耳熟能详的第一代启蒙巨人,比如培根、牛顿、莱布尼茨,要么已经去世,要么垂垂老矣。以笛卡尔、休谟、卢梭为代表的第二代思想家,还没有正式登上舞台,正是青黄不接的时候。政治上也差不多,英国尚未完成崛起,天主教在中欧还有很大的影响力,西班牙、法国和奥地利正在陷入混战。那个时候欧洲的面貌,可以用两个字来概括:混沌。

那地点尴尬在哪儿呢?这么跟你说吧:你去搞一张今天的德国地图,在上面找一万遍,都不可能找到哥尼斯堡这个地名。因为它在“二战”结束后,已经被划给了苏联,今天是俄罗斯的海外飞地,城市的名字也改成了加里宁格勒。就是退回到康德出生的年代,哥尼斯堡也算不上大城市。它的总人口刚过4万人,却有1/4死在了18世纪初的一场瘟疫里。虽然第一代普鲁士国王是在哥尼斯堡加冕的,但王国真正的中心却在西边,对这座边缘城市关注有限。哥尼斯堡仅有的优势,是它的文化教育事业相对繁荣,也能通过海运和外部世界接触。这是一个重要的伏笔。

不过,单论康德的家庭背景,怎么看都不像是能培养出大学者的样子。他的父亲是个做马鞍的工匠,生意很惨淡,却要养活五个孩子和丈母娘一家,经济上捉襟见肘。康德作为长子,虽然很受父母疼爱,但在经济和教育上,都不能指望得到什么关照。唯一的好消息是,他的母亲知书达理,还和哥尼斯堡的宗教领袖舒尔茨有交情。经舒尔茨推荐,8岁的康德被送进教会开办的腓特烈中学,在那里读了8年书,学习拉丁语、希腊语、法语、数学和神学。因为少年时代学业繁重,加上家庭条件一般,成年后的康德身高只有1米57,大半辈子都是个病秧子。

说起康德的中学时代,有一个重要的背景要交代。我们都听说过“宗教改革运动”,也知道新教取代天主教,是欧洲走出中世纪的标志之一。18世纪的哥尼斯堡,就是德语地区新教传播的中心。但控制这里的派别,不是新教主流,而是一个叫“敬虔派”的小分支。敬虔派的优点,是它不玩文字游戏,不在神学上搞诡辩。不过,小派别嘛,总是担心会被主流派同化,所以对信徒的日常生活管得非常具体。康德晚年抱怨说,他在中学时代受的敬虔派教育,有三大缺陷。一是虚伪,每天让学生自我反省,说一些言不由衷的忏悔的话。二是奴性,鼓励顺从,反对独立思考。三是傲慢,自以为掌握了宗教真理,总喜欢对其他人指指点点。康德说,这种教育,留给他的只有深深的恐惧。

然而,敬虔派的一些特点,也为康德最初的哲学思考提供了空间。这个派别不像天主教和新教主流,有神父、牧师这类一言九鼎的角色,为宗教问题提供标准答案。这让康德时不时会想:假如我对宗教的理解,跟老师不一样,那我俩到底谁更接近真理?假如我已经足够诚实,足够谦卑了,我能不能靠自己的智慧,去参悟真理呢?可以说,后来他开创的认识论和道德哲学,起点就在这儿。当然,青少年时代的康德,总体上是个乖孩子,不怎么离经叛道。

中学毕业后,康德顺利升入了本地唯一一所大学——哥尼斯堡大学。这个转变非常关键。要知道,德语地区并不是当时欧洲的文化中心。整个普鲁士共有400万人口,却只有两所大学,在校生的数量加起来刚满1000人。物以稀为贵,只要在大学修满五个学期的课,就能拿到中学教师资格证。毕业以后,公务员、牧师、法官的工作那是随便挑。如果选择神学作为专业,还有额外的奖学金。但康德却决定主修哲学。这不光是因为他烦透了宗教,还因为哲学是哥尼斯堡大学所有专业的必修课。许多读不进哲学书的学生,会请校友当“私教”,赠送金钱、食品和衣服作为酬劳。康德就是靠着这样的半工半读,念完了四年哲学系本科。从这里也可以看出,康德绝不是不懂人情世故的书呆子。相反,据他的同学回忆,康德打台球和打牌的水平都很高,还爱讲深奥的冷笑话。他只是稍微有点严肃而已。

当然,要说康德学哲学,就是为了挣几个家教费,那也有点歪曲他。在哥尼斯堡大学的老师里,哲学系的8个教授收入是最低的。他们需要一边教书,一边经营食堂和酒吧,才养得活一大家子人。从功利角度看,学哲学、教哲学并不是一条好出路。但在知识谱系上,哲学却是当时最重要的跨界学科。为什么这么说呢?我们今天提到知识的类型,会把它划分成自然科学、社会科学和人文学科。但在古典时代,这三类知识并没有清晰的边界,它们被统一在哲学这个大类下。现代英语里的“哲学”(Philosophy)这个词,词源就是古希腊语中的“爱智慧”。到了18世纪,虽然学科专业化的趋势已经浮现了,但大学哲学系兼顾的知识类型依然非常多。就拿康德所在的哥尼斯堡大学哲学系来说,它除了教狭义的形而上学,还开设数学、物理学、历史学、地理学等课程,学生甚至要做物理实验。换句话说,一个优秀的哲学系毕业生,一定是通才。他可以和当时几乎所有的学科对话,也能随时进入其他专业领域。

而18世纪的欧洲知识界,正处在一个风起云涌的年代。哥白尼和伽利略的天文学革命,已经颠覆了神学对天文学的统治。牛顿在物理学和数学领域的革命,则进一步更新了人们的知识结构。培根、笛卡尔等思想家,更是高举理性主义的大旗,认为人具备认知和掌握逻辑真理的能力。所有这些革命,都发生在传统哲学的院墙内,需要融会贯通。这么一说你就明白了:康德选择哲学作为终身事业,不仅是因为这份工作很稳定,也不仅是因为他勤奋好学。更重要的是,他在智识上有着巨大的雄心,希望以一己之力消化各个学科的新发现,重新构筑欧洲哲学的基础。

要完成这样的开创性工作,在任何时代都不会是一帆风顺的。康德的学术道路,也经历过一些波折。首先是财务上的:大四那年,康德的父亲患了重病,医治一年半以后去世。为了支付医疗费用,也为了照顾三个年幼的弟妹,康德被迫延期毕业。因为家里已经出不起继续读书需要的学费,康德在1748年离开哥尼斯堡,去到几十公里外的三个小镇,给当地贵族的儿子们当家教。这也是他一生唯一一次出远门。1754年,康德终于攒够钱,重返大学读完了硕士,也顺利拿到了学位。但当时他的名声还不“出圈”,哥尼斯堡大学只给了他一个讲师席位,没有固定工资。为了糊口,康德只能继续给学生开补习班,按钟点收费。有趣的是,找他补课的学生,有不少不是为了学哲学,而是请他教数学和地理学。直到1770年,康德才终于获得教授讲席,不再有生计之忧。那一年他已经46岁了。

第二项波折,来自研究本身。前面说过,康德的祖国普鲁士,在当时的欧洲属于“文化洼地”。伦敦、巴黎出版的最新学术著作,往往要过好几个月,甚至一年以上的时间,才会经海路运到哥尼斯堡。当时普鲁士人有个贬称,叫“识字的西伯利亚人”,说的就是这种情况。而康德做的是打造体系的研究,他除了要通读之前一百多年的大部头著作,还需要了解,英国、法国、荷兰那些未曾谋面的同行,有了哪些新发现。这意味着他需要沉淀和积累的时间,比一般学者长得多。今天我们都知道,高校教师有发表论文的压力。18世纪的康德,虽然不用受这种考核,但也需要尽快写出代表作,才能在学界站稳脚跟。但康德非常有耐心,不把大问题完全想清楚,他是不会动笔写大书的。因此,康德最成熟的哲学著作,几乎都是在50岁之后才出版的。这跟许多年少成名的思想家,形成了鲜明对比。

听到这里,你可能已经发现了:康德是一位“自我养成型”学者。家庭和周边环境,没有给他多少指引。他是靠着几十年如一日的思考和修炼,一步步成长为自己期待的样子的。康德尤其主张知行合一,他说过这么一段话:“我们的责任不是制作书本,而是制作人格。我们要赢得的不是战役和疆土,而是行为间的秩序与安宁。真正的大师杰作应当是合宜的生活方式。”而他在40岁之后,真的按照这种道德观念,把自己的生活塑造成了一架精巧的机器。

40岁之后的康德,每天是这样度过的。清晨5点,仆人会准时叫他起床,据说他赖床从没超过半个小时。接着,康德会喝一两杯茶,抽一斗烟,开始准备白天上课的讲义。早上7点,他步行到学校,讲4个小时专业课。学校给康德安排的课时,是每星期24个,晚年减少到16个,这个节奏一直持续到他72岁时。讲完课,康德还要写2个小时书稿。他的大部分代表作,都是在这个时段完成的。下午1点,康德准时出现在常去的小酒馆,吃每天唯一一顿正餐。他通常会点牛排、白面包和葡萄酒,还会邀请学界以外的朋友一起进餐。这些人里有商人、军官、贵族、船长;康德通过他们的讲述,了解哥尼斯堡以外的世界。伴随着欢声笑语,这顿饭吃得非常久,通常超过两个小时。

到了下午3点半,康德就要出门散步了。他穿着一件灰外套,拄着一根从西班牙买来的漂亮手杖,沿着菩提树大道往河边走。没有意外的话,他会在这条路上走八个来回,风雨无阻。当地流传过一个段子:有一回,康德早了几分钟出门,他的邻居吓了一跳,以为家里的钟坏了。

到了下午5点,康德就该回家了。仆人会为他点好蜡烛,他就着咖啡,继续读书到晚上10点,进行艰深的思考。10点一到,康德立马丢下书,把自己裹进被窝,开始睡觉。

像这样的日子,康德过了差不多40年。我们就是听一遍,都会觉得单调。可康德却说了,我这一天很充实啊!你看,有阅读,有写作,有讲课,还有运动、闲聊和社交。普通人喜欢的一切,我的生活里都有,只不过计划性更强而已。另一位德国哲学家尼采,后来给康德起了个绰号,叫“哥尼斯堡的中国人”,说的就是他这种一板一眼的生活和思考方式。康德倒是挺自豪,他说:“通过周全的思考,我建立了一些必要的准则。我做事情的起点和终点,都是这些准则,它们又构成了我的品格。”在这样的生活方式中,康德觉得自己很自由,也很平静,完全不会患得患失。

好,刚刚我们回顾了康德的生平经历。现在,我们来看他的学术贡献。前面说过,18世纪的哲学,内容非常庞杂;康德又是一位“百科全书式”的学者,涉猎很广。要把他的所有著作都讲清楚,是很难的。在这里,我把《康德传》着墨最多的三个部分,为你做大致介绍。它们分别是认识论、道德哲学和政治观念。了解了它们,才能读懂康德。

什么是认识论呢?举个例子。桌子上有一个苹果,怎样才能确认它的存在是真实的呢?在18世纪初,有两派主要观点。第一派是著名的经验主义,在英国比较流行。它讲:因为苹果有体积和形状,我们能看到它的颜色,闻到它的气味,尝起来是甜的;所以苹果是个客观存在,是真实的。第二派叫唯理主义,以法国的笛卡尔为代表。它讲:什么颜色、气味、味道,全都是人的主观感觉,是靠不住的。万一它们是某个神仙或者妖怪,弄出来的法术呢?我们之所以能确认,苹果是真实的,是因为我们的脑子里,有一个“标准苹果”的概念模型。我们用眼前这个图像去套模型,发现它们高度吻合,就确认了它的真实性。但经验主义者马上反驳说,你那个概念模型是怎么来的?要么是上帝造的,要么是人为归纳的。而归纳的基础,无非还是色、香、味这些感官印象。你说感官靠不住,那你的归纳过程怎么就靠得住了?两派越吵越凶,最后发展成了极端的怀疑论,认为经验和规律都靠不住,人无法认识世界。

把这个例子里的苹果,换成“日心说”、牛顿三大定律、地理大发现等新知,基本上就是18世纪初,欧洲哲学界争论的焦点了。在中世纪时代,阻碍人们认知真实世界的,主要是神学观念。启蒙运动开始以后,神权逐渐退场;但人们对自己的感受、推理和归纳能力,却产生了新的怀疑,钻进了死胡同。这就是康德在认识论问题上面临的挑战。哲学教科书里经常提到的“康德三大批判”,三部厚厚的大书,本质上都是在回应认识论问题。康德说,他希望解决三个核心困惑:第一,我能知道什么;第二,我应该做什么;第三,我可以希望什么。个个都是“灵魂拷问”。

那康德是怎么回答这些问题的呢?还是回到一开始那个苹果的例子。康德认为,经验主义和唯理主义,都只说对了一部分。世界上的确存在一个抽象的“标准苹果”模型,它叫“物自体”,是先天存在的。但以人的能力和智慧,没法百分之百捕捉到物自体。那人能干什么呢?他有感性,也就是经验主义者说的感官印象;还有知性,也就是唯理主义者说的归纳和推理能力。感性和知性加起来,可以产生一个关于苹果的概念。这个概念肯定是不完整的,但它是确定的。形形色色的确定概念汇总起来,就形成了“现象世界”。我们的日常生活和科学研究,包括时间、空间这些概念,都是在现象世界里打转。至于物自体,它属于“本体世界”,无需依赖人的活动就可以存在,是完全自由的。所以,本体世界也叫自由世界。

听到这里,估计你已经发现了:康德说的“本体世界”,是一个飘浮在空中的存在,它没法被人类活动验证。马克思之所以把康德归入唯心主义者,就是这个原因。但是,康德并没有停在原地不动。他说,人类虽然把握不了本体世界,但在现象世界里,能做的事情还是很多的。苹果背后的物自体,无需依赖人就能存在。然而,人通过勤奋的观察、记录和汇总,不仅甄别出了苹果这个物种,还知道它可以食用、可以酿酒,甚至研究出了怎样种植苹果。这个复杂的摸索和行动过程,是人的主体意志的展现,也是他最宝贵的品质。康德认为,从日常生活到科学研究,人类最该关注的不是飘浮的物自体,而是自己这个主体。这样一来,哲学的思考路径,就从“怎样让我的主观意志,与客观存在相符合”,变成了“怎样利用我的主观意志,去建立概念和行动,以影响客观存在”。这是一个革命性的转折。

康德管这个主动进入现象世界,接触它、解释它、影响它的过程,叫做“为自然立法”。但这还不够,因为我们举的苹果这个例子,乃至哥白尼、牛顿他们的新发现,都属于广义的自然科学。但人还有精神世界啊,如果精神世界里也飘浮着各种虚空的物自体,那人岂不是永远无法获得深层的喜悦和幸福了?为了解决这个问题,康德提出了他的道德哲学,或者说伦理学。在他看来,道德既是人生的目的,也是哲学的目的。它和能不能付诸实践,或者实践的效果好不好,没有必然联系。康德强调,人之所以能称为人,就是因为他应当,而且只能被当作目的,不是手段。这种道德在日常生活中,表现为法律,法律要维护的则是正义,它跟每个人内在的道德信条是吻合的。虽然从形式上看,法律是人制定的,似乎可以随意更改;但因为它符合每个人内心的道德召唤,因此依然能把人带往幸福。

康德这套道德哲学,当然问题很多。比如,为了解释为什么人会存在先验的道德意识,康德搬出了上帝和灵魂,多少有些开倒车。但是,如果把康德的道德哲学,和他青少年时代接受的敬虔派教育做对比,那差异还是很明显的。敬虔派用地狱的惩罚来恐吓人,用清规戒律来束缚人。康德却说:你之所以应当守法,是因为法律具有道德属性,它和你内心对道德的渴望是一致的,最终会把你带向自由和幸福。不仅如此,康德对法律的描述,跟当时普鲁士的封建专制制度显然是大相径庭的。在这个方向上,康德也提出了他的政治理念,以及基于政治行为的历史哲学。

单看康德的政治表态,他似乎属于保守派,既没有公开批评过普鲁士的王权,晚年也反对法国大革命。不过,康德在他1795年的著作《永久和平论》里,写过这样一些话:“国家制度最终依赖于人民的道德。而没有好的制度道德,人民的道德也将失去根基。”“任何独立国家,不分大小,都不应当通过继承、交换、购买或者赠与,落入另一个国家的统治之下。”“国际法应当建立在自由国家联合的基础之上。”通过这些只言片语,我们会发现:康德不仅是共和制度的隐秘支持者,他还希望给国际政治注入道德色彩。在康德看来,国际政治应当以和平为目标,而和平又是道德的起点。最终,历史经过一系列崎岖和波折,将把人类带向更广阔的繁荣和自由。这也是康德心目中的“理想国”。

你能想象,这些大气磅礴,用词考究的章句,是一个身高只有1米57、佝偻着背的小老头,在哥尼斯堡的小屋里写出来的吗?而且,它们绝不是自说自话,每一句都是基于当时最前沿的自然科学研究和思想探索。康德在他的著作里提出的形式逻辑、认识论、道德哲学乃至政治观念,不仅完美总结了启蒙运动的成果,还为随后西方哲学的进一步发展,奠定了基础。不夸张地说,近代德国之所以能从欧洲文化的边缘地带,逐步崛起为“哲学家的国度”,源头就可以追溯到康德。2005年,俄罗斯政府将康德的母校哥尼斯堡大学改名为“伊曼纽尔·康德波罗的海大学”。这也是对这位18世纪哲人最好的纪念。

好了,关于这本《康德传》的主要内容,就为你介绍到这里。

在1788年出版的《实践理性批判》中,康德写过这样一段话:“有两种东西,我对它们的思考越是深沉和持久,它们在我心灵中唤起的惊奇和敬畏,就会日新月异,不断增长。它们就是头顶的星空和心中的道德律。”这段话后来刻在了他的墓碑旁。两百多年过后,康德的某些学术观点或许已经过时,但他为西方哲学指出的研究方向,特别是他对人的主体意识以及道德属性的坚持,依然熠熠生辉。这里,我想引用爱因斯坦的一段话:“第一流人物对于时代和历史进程的意义,在道德方面,也许比单纯的才智成就还要大。即使是后者,它们取决于品格的程度,也远远超过通常认为的那样。”康德留给我们的遗产,正是如此。

以上,就是这本书的精华内容。非常推荐你去阅读一下原书。此外,你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.康德的一生,既是他向外追问哲学真理的一生,也是他按照道德理想,向内打磨心灵的一生。

2.康德说,他希望解决人的三个核心困惑:第一,我能知道什么;第二,我应该做什么;第三,我可以希望什么。

3.“有两种东西,我对它们的思考越是深沉和持久,它们在我心灵中唤起的惊奇和敬畏,就会日新月异,不断增长。它们就是头顶的星空和心中的道德律。”