《卢梭·忏悔录》 刘玮解读

《忏悔录》| 刘玮解读

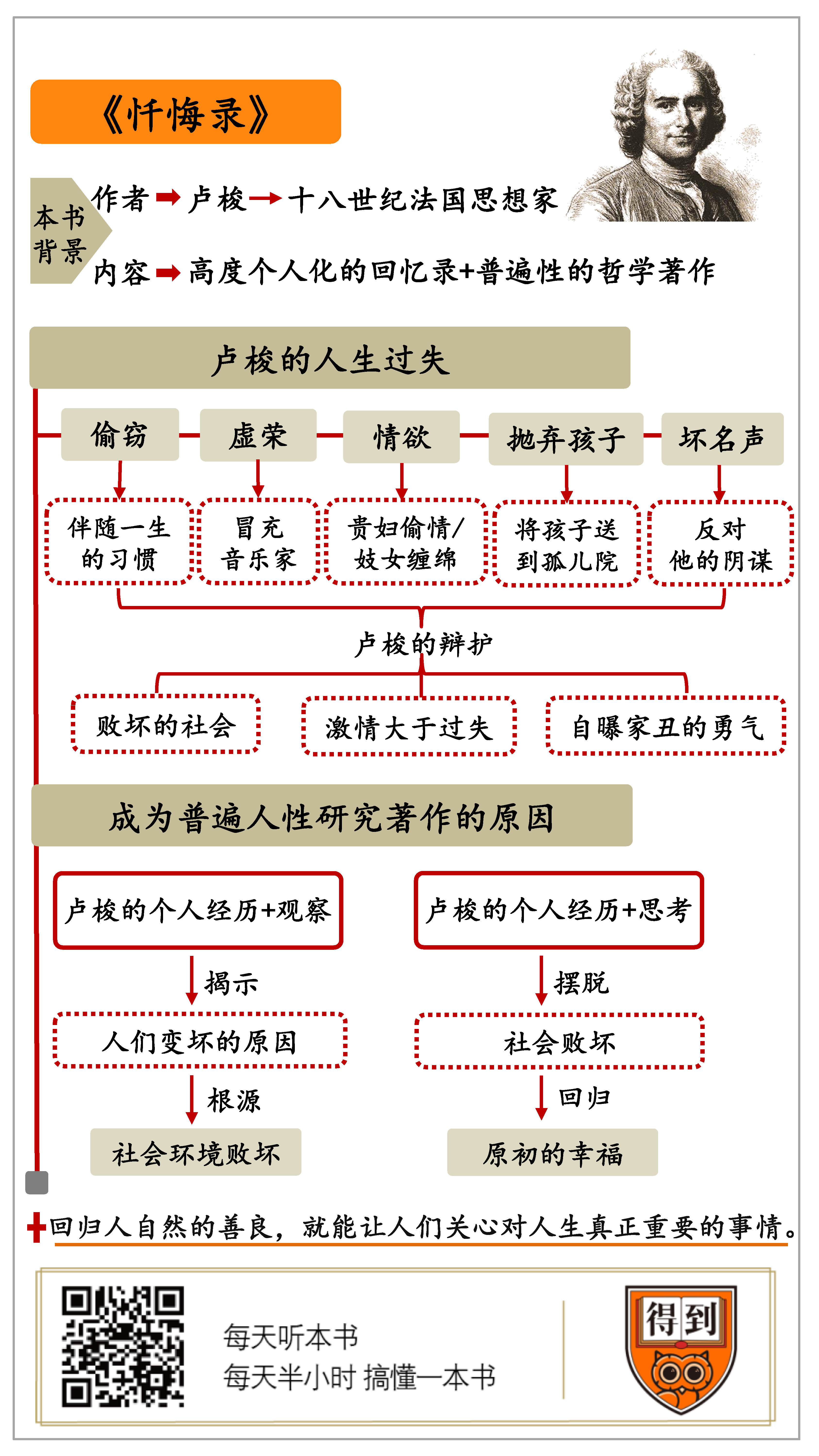

关于作者

让-雅克·卢梭(Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778),法国政治思想家、文学家、教育家、音乐家、植物学家,十八世纪最重要的政治思想家之一,写作了《人类不平等的起源和基础》《社会契约论》《新爱洛依丝》《爱弥儿》《忏悔录》等作品。

关于本书

《忏悔录》是卢梭的自传性作品,从卢梭自己的视角记录了他前53年的人生。卢梭用大量细节非常坦诚地写下了自己的情感、思想和行动,毫不避讳自己犯下的错误。它既是对世人揭露内心的“忏悔”之作,又是针对自己的过失和恶名的“辩护”之作。《忏悔录》开创了现代自传的先河,也是一个哲学家对人性的深刻剖析。

核心内容

卢梭《忏悔录》里宣称,他有史以来第一次按照一个人真实的面貌描述了一个人的内心和行为;同时宣称这本书可以帮助人们对人性进行普遍的研究。卢梭用令人惊讶的细节描述了自己的情感和思想,坦白了自己的各种错误和过失,但他自信地认为,即便自己有很多错误的想法、也做了很多错事,但依然是一个最好的人,因为他的缺点来自社会的败坏,而且即便是有各种缺点,他也从来不会虚伪行事,不会故意害人,他从来没有丧失自己天性中的善良,还有勇气深刻地剖析自己,并努力探索帮助人摆脱社会毒害的途径。

你好,欢迎“每天听本书”,本期为你解读的书是十八世纪法国思想家卢梭的自传《忏悔录》。

一说到“忏悔”,你想到的大概是一种宗教活动,信徒向神或者神职人员承认自己罪过。你可能想不到,这本忏悔自己做的错事的书,居然是西方进入“现代”以后的第一本自传。而跟它同名的另一本著名的《忏悔录》,是基督教思想家奥古斯丁的自传,那是西方历史上第一本严格意义上的自传。

奥古斯丁的《忏悔录》记载了他从不信上帝到归顺上帝的心路历程,是在向上帝忏悔自己的罪过,同时也是在赞美上帝的荣耀。而卢梭的这本《忏悔录》,故意选择了和奥古斯丁相同的书名,却彻底调转了方向。一方面,卢梭不是在对神忏悔,而是在对人,也就是他的读者,袒露内心;另一方面,卢梭写这本书的主要目的,并不是真的要忏悔自己犯下的罪过,而是要通过承认自己做过的错事为自己的善良辩护。

卢梭在《忏悔录》非常简短的引言里,说了两件看起来有些矛盾的事情:一个是他写的这本书一本非常个人化的作品,是对他前53年人生的如实刻画,他说:“这是唯一一幅严格按照一个人的本性和完全的真相描绘的画像”;但是同时卢梭也宣称,这本书是一本非常普遍性的著作,可以帮助人们对人性进行普遍的研究。一本高度个人化的作品,怎么会同时成为一本普遍性的著作呢?

这期音频,我就围绕卢梭这两个看起来矛盾的说法展开,分成两部分为你解读。在第一部分,我们来了解一下,卢梭在这部高度个人化的自传里面,如何书写自己人生中那些不同寻常的事件,特别是那些通常看来拿不上台面的丑事。

在第二部分,我们来看看,卢梭为什么认为,他自己人生中的这些事件,同时可以成为理解普遍人性的教材。在这部分,我们会看到,卢梭的自传和他的哲学思考有什么密切的关系。

好,我们首先来看看卢梭如何书写自己的人生。

《忏悔录》正文一开始,卢梭写了一段非常惊人的话,他说自己正在做的这项如实描绘自己的工作,之前既没有先例,之后也不会有效仿者,因为他是一个非常独特、与众不同的人,自然创造了他,之后就把创造他的模子打碎了。他说自己会如实记载自己做过的好事和坏事,读者可能会为他的劣迹感到愤慨,也可能会为他的不幸感到难过,但是卢梭自信,没有人听完他的忏悔之后,敢说自己比卢梭更好!

如果你多少了解一些卢梭的生平,估计很难接受他这个说法。卢梭是伟大的哲学家和政治思想家,也是文学家、音乐家,他的才华没有人能够质疑,但是同时,他的为人却经常被人诟病,甚至经常表现得言行不一。比如说,他倡导纯朴的道德,但是却和有夫之妇保持情人关系。他强调对孩子的教育,却把自己和农村姑娘特蕾丝未婚生育的五个私生子都送进了孤儿院。他主张一种和平的公民共同体,但是他却经常和周围的人爆发激烈的冲突,对朋友恶语相向。

卢梭凭什么那么自信地认为没有人敢说自己比他更好呢?下面我就带你到他的人生里去寻找答案。

在卢梭看来,自己的童年大体还算单纯幸福,但是在他大约十二岁时发生的一件事,彻底结束了他天真美好的童年时光。那个时候卢梭被寄养在一个神父家里,有一天神父妹妹的一把梳子的齿断了。卢梭是当时唯一一个在房间里的人,于是所有大人都断定,一定是卢梭干的坏事。卢梭非常确定这件事不是他干的,但是却百口莫辩,除了坚决否认和忍受好几顿责打之外,毫无办法。这是卢梭一生中第一次遭到不公正的对待和随之而来的暴力,而且是他非常敬重的长辈不分青红皂白地诬陷他。

这次遭遇让卢梭的世界观发生了翻天覆地的变化。从好的方面讲,这件事让卢梭以后面对任何不公,哪怕是发生在别人身上的不公,都会感同身受,充满同情和义愤。从坏的方面讲,卢梭说因为有了这次被人诬陷的经历,他做了坏事不再像以前那样感到羞耻,却更担心被人发现,于是他学会了隐瞒真相和撒谎。在卢梭看来,孩子都是善良的,他们之所以会迈向邪恶,一定是因为善良的本性被外在的因素引上了歧途。这次被冤枉就是卢梭走上歧途的开端。而一旦走上了歧途,进一步的堕落往往就变得容易了。

卢梭的品性进一步败坏是他13岁的时候。那时候,他在一个雕刻作坊当学徒,他的师傅花天酒地,对学徒们却非常粗暴和吝啬。在这样的环境下,卢梭养成了偷东西的毛病,吃的喝的用的,只要有机会他就会下手,就算被师傅发现也在所不惜,反正大不了就是一顿痛打。卢梭承认,偷窃这个毛病伴随了他一辈子。但是卢梭认为,自己哪怕是偷东西都与众不同,甚至都不是那么坏。他第一次偷东西是为了帮助朋友赚点零花钱,之后就算小偷小摸也从来不偷钱,他偷东西总是因为一时兴起,非要得到那个东西不可。

虽然卢梭不认为自己偷东西的毛病是多大的罪过,但是有一次偷盗的经历却让他后悔了一辈子。卢梭16岁的时候,曾经给一个贵族夫人当用人,夫人去世之后,他偷了一条看起来很不起眼的丝带,想要送给一个他喜欢的女佣人。但是还没等他把丝带藏好,就被人看到了,人们自然怀疑是他偷的。卢梭因为害怕当众出丑,就诬告说是那个女佣人送给他的。卢梭言之凿凿,而那个女佣人是个善良的农村姑娘,除了哭泣和无济于事地为自己辩护之外,只对卢梭说了一句话:“卢梭,我以为你是个好人,你却让我如此不幸,但是即便如此,我也不想站在你的位置上。”这件事让卢梭每每想起都心如刀割,他感觉自己那一刻就像一个魔鬼,而对方却像一个善良的天使。最终卢梭和那个姑娘都被辞退了。卢梭说,这也是他一辈子干过的唯一一次严格意义上的罪行,因为他明知道自己在伤害一个无辜的人,而只是为了逃避羞耻。这件让卢梭一生痛苦的事情,也有积极的效果,它阻止了卢梭品格的进一步败坏。在那之后,他一辈子痛恨谎言,保持诚实的品格,很大程度上都是为了弥补自己当年的罪过。

除了偷窃之外,卢梭还在《忏悔录》里记载了自己的一系列丑事。比如,他出于虚荣,冒充来自巴黎的音乐家赚取金钱和尊重,最终以当众表演时出丑而告终。他因为发明了音乐的简谱,认为自己可以去巴黎发大财,还一度想要跻身法国的上流社会,结果却遭到惨败。还有,卢梭对女性充满精神上和肉体上的情欲,他和贵妇偷情,和妓女缠绵。卢梭也如实记录了自己先后把五个私生子都送进了孤儿院的事情。卢梭虽然对抛弃孩子的行为非常懊悔,但是并不认为那是罪行,而是有非常复杂的原因,一个是因为当年自己手头拮据,难以抚养这些孩子;此外,卢梭很讨厌孩子母亲特蕾丝的家人,认为他们的影响会不利于孩子的成长,还不如把孩子交给国家去抚养。

最后,卢梭长篇累牍地讲述了自己为什么会声名狼藉,看起来好像无法和别人正常相处,还被各国政府通缉或者驱逐。今天的人也普遍认为,卢梭明显是有人格缺陷,大概是受迫害妄想症,所以没有办法维持和别人的友谊。至于各国政府迫害他,是因为他的思想,特别是人民主权的思想和对宗教的批判,对当时的政治和宗教制度带来了很大的威胁。这当然是我们今天的视角。但是在《忏悔录》里卢梭从自己的视角解释了自己为什么会声名狼藉,他把自己描绘成一个彻彻底底的受害者。他说自己从小就珍视友谊,而且心地善良,非常容易轻信别人的好意,但是周围的人却往往别有用心。而这一切的根本原因,就是人们的虚荣和嫉妒,这两种激情让人们总是想要超过别人,无法与他人合作。这个问题从卢梭给贵族当仆人的时候就困扰着他,卢梭天赋异禀,又饱读诗书,明显与仆人的低下身份不符,于是他周围的仆人就对他充满嫉妒,让他无法得到主人的青睐。卢梭自认为发明了具有革命意义的简谱,带着发财梦来到巴黎,却遭到了专家们的排斥。在卢梭看来,这也是因为那些所谓的专家嫉妒他的才华,而且学者们的偏见比任何其他人都更加固执。卢梭在给法国驻威尼斯大使当秘书的时候,不但受到同事的排挤,甚至连这位大使本人都听不得其他国家的政要对卢梭的赞美,好像赞美卢梭这个秘书就贬低了他作为大使的地位一样。

不过,这些早年的经历,对卢梭的伤害还不大,真正的困扰发生在他进入法国文化圈之后。在卢梭看来,因为自己才华横溢,于是就有文坛领袖,比如法国重要的启蒙思想家伏尔泰、狄德罗等人想和他结盟,然后利用他为自己赢得声望。但是当卢梭在政治思想、文学,尤其是音乐方面取得了这些人难以比拟的成就之后,那些之前所谓的“朋友”就开始嫉妒他、疏远他、诋毁他。

这还不算,卢梭和这些人还有更严重的分歧。卢梭在自己的著作里批评了启蒙的进步理想,主张现代社会背离了人类自然的善良和美好,卢梭自己也想要回归简朴的生活,成为他所倡导的那种回归自然生活的楷模,于是他放弃了大城市的浮华,到乡村过一种退隐的生活。但是在那些启蒙思想家看来,卢梭的这些举动不仅是在批评他们的启蒙理想,而且是在批评他们的人格,无异于说他们贪恋城市生活、沽名钓誉、迎合权贵。因此卢梭在他们眼中成了一个异类和叛徒。卢梭说自己在默默无闻的时候一个仇人都没有,但是出了名,却连一个朋友都没有了。这不得不说是一个巨大的悲哀!

卢梭周围的这些人先是想要劝说他放弃自己的坚持;失败之后,就设计了一个巨大的阴谋,挑拨卢梭和周围人的关系,抢走卢梭的朋友;对卢梭进行各种公开和私下的攻击,诋毁他的人格,阻挠他的作品出版。这些人还利用他们的社会影响力,在报刊上造谣污蔑、破坏卢梭的声誉,把他刻画成政治上的危险分子,号召政府驱逐他,号召人们烧毁他的著作。卢梭不得不开始了流亡的生活,从法国到瑞士,再到普鲁士和英国,最终又隐姓埋名回到法国。每到一处,卢梭要么是面对政府的驱逐令,要么是面对暴民的攻击。

在这部分,为了给自己辩护,证明自己的坏名声并非自己的错误,而是周围人的阴谋,卢梭可以说使出了浑身解数,记载了令人惊讶的细节,他提供人名、日期、地点、大段大段地引用当事人的信件,一些内容读起来就像法庭陈述一样。不过这些充满细节的描述和记录,以及对各种阴谋的猜测,反而成了人们判定卢梭有心理甚至精神问题的证明。

到这里,我们大致看到了卢梭在《忏悔录》里如何描述自己前53年的人生。《忏悔录》刚出版的时候,人们通常都很怀疑卢梭的记载,觉得他太想要为自己辩护,把周围人写得太坏了。但是经过学者们200多年的考证,我们现在可以确定,除了一些细节之外,卢梭记载的事件大体上都是真实的,而且就算是那些错误,也不是卢梭为了洗刷自己的恶名故意做的歪曲。卢梭确实像他自己说的,尽可能地在如实描绘自己,不仅是描绘自己经历的事情,更重要的是细致入微地描写了自己的情感和思想。

从我们今天的角度看,卢梭毫无疑问属于我们今天说的那种“高敏感人群”,所以他才能对自己经历的事情,自己的情感和思想都有那么生动的回忆。在这个意义上,《忏悔录》开创了现代自传文学的先河,法国的大作家司汤达、德国大诗人歌德、英国大诗人华兹华斯都深受卢梭的影响,先后为自己写了自传,自传也就此成了一个重要的文学体裁。

了解了卢梭对自己人生的记载之后,我们就可以回答一下这部分开头提到的那个问题了:卢梭爆料了自己做过的很多不堪回首的往事,为什么还自信地宣称,读完这本书之后没有人敢说自己比卢梭更好呢?我想至少有三个非常重要的原因。

首先,卢梭虽然做了很多错事,但是在他看来这些事大多都要归咎于这个败坏的社会,人们从小在这样一个大染缸里生活,接触了各种伪善、虚荣和阴谋,不可避免地被套上了各种枷锁,丧失了自然的纯洁和善良。在这个意义上,所有的人都被这个社会败坏了,而且在卢梭笔下,周围的人其实比他的败坏程度更深。

第二,卢梭虽然承认自己做了很多错事,但是坚持自己从来都是真诚而坦率的,除了诬告女佣人那一件事之外,他没有故意伤害过任何人。他做的那些错事,都是出于某种激情,比如自私、虚荣、情欲,外加自己的软弱。和那些故意加害别人的人比,卢梭的错误最多是一些过失。而且卢梭从来没有丧失自己的善良之心,他从不记仇,更不想寻求报复,还总是对遭遇不幸的人充满同情,对不公正的事情充满义愤。

卢梭自信没有人敢说比他更好的第三个原因是,他有勇气自曝家丑,承认自己的错误,有勇气对自己展开深刻的剖析甚至是忏悔。而且在认识到了社会的败坏作用和自己的错误之后,卢梭没有放弃寻找回归自然之善的途径,并且努力做一个更好的人。

至于他如何寻找回归自然的方法,就是接下来第二部分要解读的重点。卢梭既然相信自己极其独特,又为什么同时认为,记载这样一个独特对象的所作所为、所感所思,同时是对普遍人性的研究呢?

我们前面已经提到了这种普遍性的一个来源,那就是卢梭个人的经历和他的观察,揭示了人们丧失自然的美好和善良,根本原因在于社会环境的败坏。伪善、虚荣、恃强凌弱就是这个所谓的“文明社会”的特质,所谓的“文明人”不过都是在败坏的社会风俗的包围之中,生活在自己的想象中的囚徒,表里不一才是这个世界的普遍现象。

除了揭示人类败坏的普遍原因之外,《忏悔录》具有普遍性的另一个原因是,卢梭认为自己的经历和思考让他有机会摆脱社会的败坏,回归原初的幸福。这些经历可以告诉其他人,虽然每个人都生活在现代社会的败坏之中,但是回归自然和幸福也不是一点可能都没有。

我们来看看卢梭在《忏悔录》里记录的两次最幸福的时光,一次完全来自偶然事件,另一次来自认识和环境的共同作用。

卢梭从小身体就不好,在25岁的时候,他得了一场大病,他觉得自己就要死了。这一次与死亡面对面的经历,给了他一个机会直面自己的内心。卢梭认识到对于死亡的恐惧并不是人类自然的状态,因为这种恐惧需要预见性,而这种预见性是人类想象力在社会条件下发展出来的,不管是人与人之间的争斗造成的伤害和死亡,还是宗教信仰里面提到的可怕的末日审判,都加剧着人们对死亡的恐惧。恰恰是当卢梭把自己当成一个将死的人时,他才真正感到了生活的乐趣,才开始关心那些他真正关心的东西。为了调养身体,卢梭和自己的赞助人兼情人华伦夫人来到了乡村生活,在平静安详的日常生活中,在养花种草、饲养家禽、家畜,以及阅读和研究中发现了巨大的乐趣。这些活动是只属于他自己的,让他尽可能摆脱了社会环境的恶劣影响。普遍而言,如果人们能够回归自然的心性,顺其自然,就能够放弃折磨人的希望与恐惧,关注对自己的人生真正重要的事情。

不过这场大病只是一次偶然事件,它给卢梭带来的治愈只是暂时性的,因为他的认识水平还很有限,没有认识到人类丧失自然纯真的真正原因。等身体恢复,他很快就又回到了追逐名利的队伍之中。

卢梭还需要更加全面的治疗。首先,卢梭需要从理论上认识到人类自然状态的幸福和社会的败坏作用。卢梭一度苦苦思索人们表里不一的原因,在他37岁的时候,有一天在去监狱探望狄德罗的路上,在报纸上偶然看到了第戎科学院有奖征文的题目“科学与艺术的复兴是否有利于纯化道德”。这个征文题目这就像一道启示,给卢梭的学术生涯指明了方向。那一刻卢梭突然意识到,社会的发展,科学和艺术的进步,不但没有改善道德,反而加剧了道德败坏,开始了一场几乎无法回头的堕落,人们不但丧失了原初的善良和美好,而且越来越难以找回这种对人来讲最重要的自我认识。卢梭的论文为他赢得了大奖和极高的声望,随后他在另外两部作品《论人类不平等的起源与基础》和《社会契约论》里,进一步论述了自己的观点。《论人类不平等的起源与基础》借助一种虚拟的历史叙事,讨论了人们如何丧失自然状态下的自由和平等,被败坏的社会制度套上了不平等的枷锁;而在《社会契约论》里,卢梭讨论了如何能够让人们身上的枷锁变成自由的枷锁,如何通过改善社会制度改变人与人之间不平等的状态。如果你有兴趣,可以听一下我为你解读的《社会契约论》。

通过写作《论科学与艺术》《论不平等》和《社会契约论》这三部作品,卢梭从理论上探讨了人类失去自由和获得自由的途径。卢梭也希望在实践上身体力行,我们前面提到,他试图主动归隐乡村,用这种方式找寻自然的美好。但是他的这个尝试没有成功,遭到了周围那些“阴谋分子”的妨碍,最终不得不四处流亡。

不过在之后的流亡生活中,卢梭再一次短暂地找回了自然的幸福。在全书的最后一卷,卢梭讲述了自己在几乎与世隔绝的圣皮埃尔岛上的生活。虽然他仅仅在这里生活了一个多月,就不得不再次离开,继续流亡,但是这一个多月却是卢梭最接近实现自己理想的时光。他用非常恬静的笔触记载了自己简单质朴的生活。和26年之前那次因为生病偶然实现的幸福不同,这个时候,卢梭已经对人的本性和自然状态有了清晰的认识,他有意识地像原始人在自然状态下那样享受闲暇,放空自己,体验返璞归真的、儿童一般的悠闲,他可以胡思乱想,可以随性地东游西逛,可以干干农活,可以赏赏美景,可以坐在船上自由漂荡。他还发现了植物学这门最适合闲暇的学问,从观察和记录植物的完美结构中获得乐趣。卢梭彻底回归自己的内心,回归自然的幸福。卢梭还拿这种质朴的闲暇,与法国上流社会里那种伪装出来的闲暇做了辛辣的对比。在那种社交活动中,每个人看起来都很悠闲、很放松,但实际上却像是在受刑,因为每个人随时都要注意自己的举止和言谈是否得体,随时都要考虑自己在别人眼里的形象。

卢梭用自己的经历,告诉人们,即便是在一个败坏、甚至动荡的社会之中,依然有可能发现、理解、甚至回归人自然的善良和幸福。他本人的就是这样一个榜样。他既用自己的理论著作告诉人们丧失本性的原因,以及回归自然的重要性和途径;也用自己的亲身经历告诉人们,回归自然确实可能实现。

在这个意义上,《忏悔录》就不再是一本高度个人化的回忆录,而成了是一部带有普遍性的哲学著作,可以和卢梭其他的哲学著作并肩而立。我们可以说卢梭的《论科学与艺术》和《论不平等》是他对现代社会疾病的诊断;而《社会契约论》和《忏悔录》是他开出的医治现代疾病的两种药方。《社会契约论》告诉人们如何从社会制度上消除不平等,帮助人们回归自由和平等;而《忏悔录》告诉人们在无法改变社会制度时,如何通过改变自己的内心和生活方式,回归自然的安宁和幸福。

到这里,卢梭《忏悔录》就为你解读得差不多了。卢梭在《忏悔录》里反复重申,这本书不能在他去世前出版,因为里面涉及太多卢梭自己的和周围人的隐私。最终,这本书在卢梭去世4年之后出版,一出版就引起了巨大争议,这种争议直到今天也一点都没有减弱。读过这本书的人通常会有截然不同的反应:一些人被卢梭高贵的真诚所打动,认为这是人类历史上最诚实的剖析内心的作品。另一些人被卢梭在书里暴露的内心细节和对可耻行径毫不避讳的记载,以及大言不惭的自我辩护所震惊,认为卢梭有暴露癖、受虐狂、妄想症之类的心理疾病。不过在我看来,惊叹和争议永远是阅读卢梭最大的乐趣!

撰稿:刘玮 转述:江宁 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.在认识到了社会的败坏作用和自己的错误之后,卢梭没有放弃寻找回归自然之善的途径,并且努力做一个更好的人。

2.《社会契约论》和《忏悔录》是他开出的医治现代疾病的两种药方。《社会契约论》告诉人们如何从社会制度上消除不平等,帮助人们回归自由和平等;而《忏悔录》告诉人们在无法改变社会制度时,如何通过改变自己的内心和生活方式,回归自然的安宁和幸福。