《你会杀死那个胖子吗》 梧木桐解读

《你会杀死那个胖子吗》| 梧木桐解读

关于作者

作者戴维·埃德蒙兹,是畅销书《维特根斯坦的扑克》的作者之一,他的其他作品包括《卢梭的狗》《鲍比·费舍尔走向战争》。同时,他还是畅销杂志《哲学谜》的创始人之一,拥有哲学博士学位的他,也是牛津大学乌希罗实践伦理中心的高级研究员。

关于本书

这本书从哲学上非常著名的电车难题开始,介绍了半个世纪以来哲学家和科学家们对岔道困境及其变体的研究结果,借此探寻人们在面对伦理两难时的道德直觉,以探究人类在道德判断中所遵循的法则。

核心内容

一辆疯狂的电车和一个虚构的“胖子”之死构成了一道哲学谜题,半个世纪以来许多哲学家们为之着迷,他们想知道:人的道德判断有法则吗?是非对错有标准吗?看哲学家和科学家如何找寻答案。

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是《你会杀死那个胖子吗?一个关于对与错的哲学谜题》。这本书的中文版大约12万字,我会用大约28分钟的时间,为你讲述书中精髓:人们在做出道德判断时,是非对错有明确的标准吗?

开始讲这本书之前,我们需要先在脑海中设想两个场景。第一个场景:你站在一条铁路旁边,眼看着有一辆刹车失灵的电车高速驶来,而在铁轨的另一端,有五个人被五花大绑在铁轨上,电车轧过去他们必死无疑,可你根本来不及冲上去把他们解开。不过幸运的是,你的手边有一个开关,只要你扳动它,就可以让失控的电车开进另一条岔道,可是你发现,在岔道的铁轨上也绑着一个人,在挽救那五个人生命的同时,岔道上的那个人将会因此而送命。你必须迅速作出一个决定:要不要扳动那个开关?

BBC 曾经对这个问题做过大规模的在线调查,有六万五千人参与,绝大多数人都选择了扳动开关(也就是让列车开进岔道,五个人获救,那一个人要面临死亡)。你可能也同意,不过有想过为什么吗?你可以先想答案,我们再来看看第二个场景:还是一辆刹车失灵的电车,朝着绑在铁轨上的五个人急速驶去,你现在站在铁轨上方的一座天桥上,眼看一场灾难就要发生。你发现要救这五个人,唯一的办法是把一个足够重的东西放到铁轨上,阻挡电车,让它停下来。正好,你发现旁边站着一个体型壮硕的“胖子”,你们完全不认识,只要你把他推下去,他的大块头和体重就可以把电车逼停,但是这一定会要了他的命。现在,请用最短的时间再作一个决定:要不要把“胖子”推下去呢?

调查发现,这一次,有90%的人选择不去推胖子(那五个人只能听天由命了)。

刚刚这两个场景很相似,都是一辆失控的电车引发的困境:要不要牺牲一个人,去救另外五个人。可是答案却截然相反。为什么人们的直觉反应完全不同,甚至截然相反,问题出在哪儿了呢?

这个电车场景,最初是1967年由牛津大学教授、一位女哲学家菲利帕·福特提出的一个哲学命题,但她也许想不到,这辆疯狂的电车和一个虚构的“胖子”之死,半个世纪之后还让我们感到如此纠结。哲学家甚至还发展出了一个叫做“电车学”的哲学分支,目的是搞清楚我们的道德直觉究竟有没有可以遵循的原则,在现实世界中,安乐死、器官买卖、代孕、刑讯逼供等等,很多问题还深陷伦理困境,我们是否可以通过对道德行为的研究,确定出一个通用的道德原则,来解决这些问题呢?

这本书的作者是英国哲学博士戴维·埃德蒙兹(David Edmonds),他发现不光哲学家们在研究这个问题,心理学、语言学、神经系统学、进化生物学、实验哲学等等其他学科的科学家们,都在用自己的方法研究电车学,都想要搞清楚这种道德矛盾背后的本质。

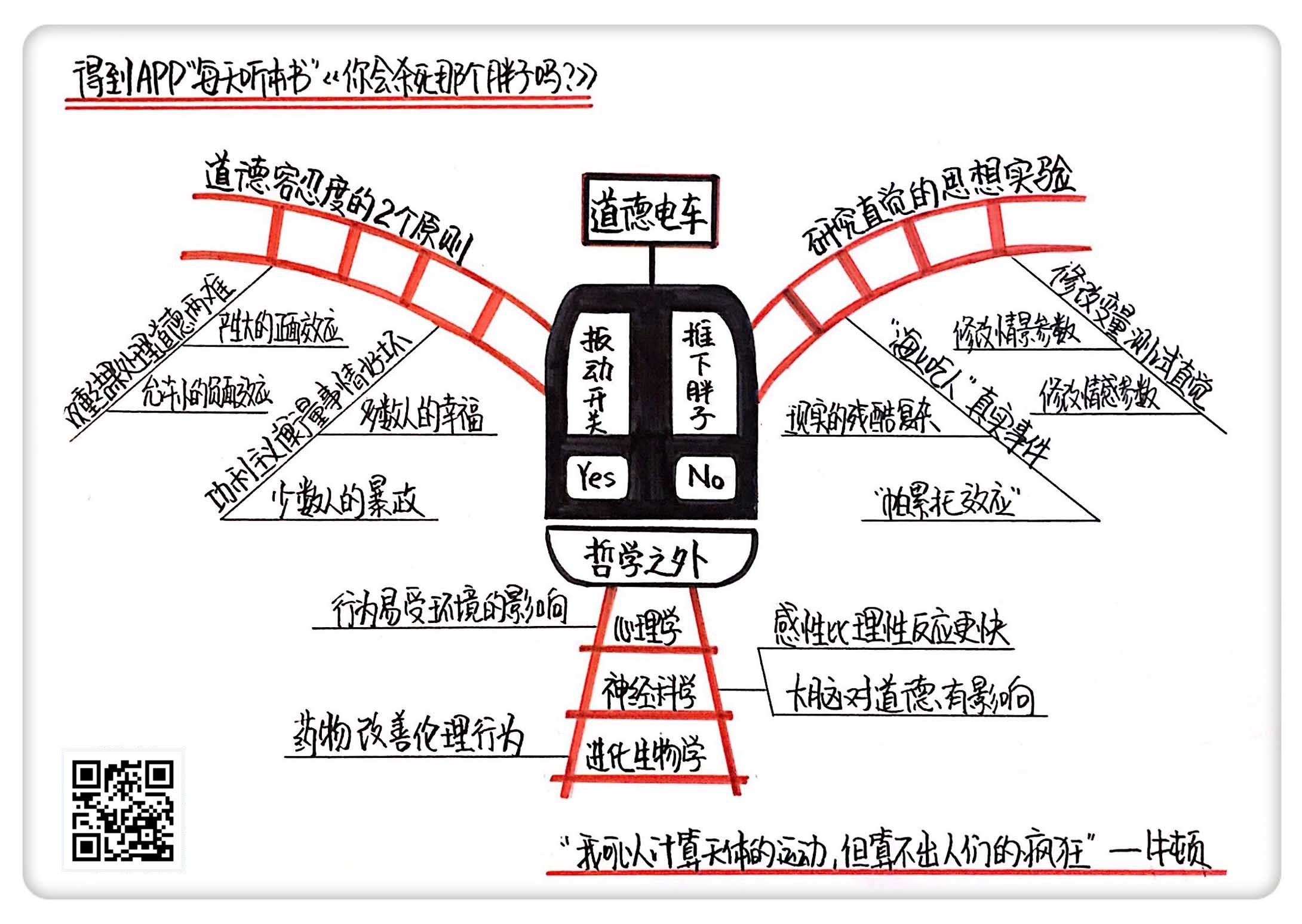

好了,介绍完图书和作者的一些概况,接下来,我将从三部分入手,为你解读这本书:第一部分,介绍哲学界对道德容忍度的两个主流原则“双重结果原则”和功利主义原则;第二部分,介绍哲学家关于电车学的思想实验,来测试人们作出道德判断时的直觉反应;第三部分,介绍心理学、神经系统学等等学科研究电车学的新角度。

先来说说哲学界评价道德容忍度的两个主流原则。道德容忍度, 简单来说,是指人们对跟道德有关的各种行为和观点的接受程度。比如,人们对于谋杀行为的道德容忍度为零,那就意味着绝对否定,完全不接受。

在一些争议性较强的道德话题中,人们的容忍度会有大差异。关于道德容忍度,最主流,大众最普遍接受的原则有两种:一个是双重结果原则,一个是功利主义原则。

先来说双重结果原则(the Doctrine of Double Effect,DDE 现在通常也叫双重效应原则),它是指一个行为产生了两种结果:一个好结果,一个坏结果,好的结果是行为人所希望的,而坏的结果是之前预见到,但行为人并不希望发生的。这个原则最早提出是在13世纪,神学家圣托马斯·阿奎那在他的著作《神学大全》中用来解释自卫杀人的双重效应。当一个人的生命遭到威胁,而自救的唯一方法是杀死或伤害加害者时,这种伤害是被道德所允许的。双重结果原则为道德容忍度提供了一种明确的解释:当一个行为产生了比较大的正面效应时,可以允许较小的负面效应。但是它必须满足四个条件,哪四个条件呢,先来举个例子。

作者提到一部叫《沧海无情》的电影,它讲述了二战中的一个故事,一支英国商船队在海上遭到德国潜艇的鱼雷攻击,导致多艘船只沉没,很多人坠海迫切等待救援。这时候,来了一艘英国巡洋舰,巡洋舰的指挥官明知道很多人坠海,并且性命岌岌可危,可他还是命令士兵发射深水炸弹,击沉了德国潜艇。这样一来,阻止了德国人的继续攻击,避免了更大伤亡和损失,但是海面上等待救援的那些人因此丧生。这个指挥官的决策对吗?他的决定,产生了两个结果,一个好的一个坏的。现在我们用“双重结果原则”分析一下指挥官的行为是否正确。

双重结果原则认为这种道德疑难行为必须满足四个条件才是可以容忍的。第一,行为的本质必须是善意的,至少应该是道德中立的。双重结果原则的重要前提是行为人不能故意作恶,如果他的出发点就是恶意的,那么这个行为一定是不道德的,不能容忍的。从这个故事来看,这名指挥官发射深水炸弹是要击沉正在攻击船队的德国潜艇,这个行为的出发点确实是好的,这个前提首先是成立的。

第二,行为人想要的是好的结果,坏的结果之前已经想到了,但并不是故意的。这话什么意思呢?就是说一种行为必须是为了实现好的结果,同时,不能把可能出现的坏结果作为实现好结果的一种手段去加以实施。在这个案例中,假如指挥官通过击杀落水的人来混淆德国军舰对于战况的判断,并顺利实现了军事上的胜利,那么他就是故意的,这种行为也就无法被容忍。但他只是针对敌方潜艇发射了深水炸弹,并没有任何想要杀了落水的人的意思,那么他的行为在一定程度上就是可以容忍的。

第三,这种行为必须具有充足的理由,也就是说坏的结果无法避免。在当时的情况下,炸沉德国潜艇,挽救更多人的生命是最好的选择,少数落水者的伤亡是无法避免的,指挥官别无他法;

第四,两个结果对比来看,所产生的善一定要大于恶。击沉德国潜艇,减少了巨大的伤亡和损失,相比之下,落水者死亡的结果要小得多。指挥官的行为完全符合以上四个条件,因此他的决定在道德上被视为是正义行为。

现在,让我们回过头来看那两个电车场景。第一个岔道场景,用双重结果原则来解释的话,就有这样的逻辑推论:扳动开关产生了一好一坏两个后果,好的结果是救了五个人,坏的结果是一个人死了,这是可以想到但并非故意的,杀了那个人对决策者而言没有任何好处,他只想拐到另一个岔道上,所以扳动开关的行为可以被容忍。第二个胖子情景中,救五个人当然是出于善意,但是直接动手把胖子推下桥,就是通过直接的杀人来救人,这种故意作恶的行为就无法被容忍,这是一种谋杀。如此一来,我们就明白人们的选择截然相反的原因了。

但是,双重结果原则也有它的局限,就是怎么判断行为人的主观意图是真的出于善意还是故意作恶的。假设在岔道场景中,有人想救那五个人,但是同时,岔道上的那个人是他最想杀死的人,于是他扳动开关,尽管结果一样,但我们从道德上还是无法接受。还有一种情况,如果一名将军下令轰炸敌军堡垒却不慎伤及平民,他或许会将这种伤亡解释为一种小小的负效应,把双重结果原则作为逃避或推卸责任的借口,显然这也无法令人信服。

说完了双重结果原则,接下来我们再来看功利主义原则。它可以完美解决道德问题吗?“功利主义”理论是18世纪英国的法理学家、哲学家边沁创立的,在他最著名的著作《道德与立法原理引论》中,他认为“最多数人的最大利益就是对错的标准”,一种行为对错的关键,在于它产生了多少快乐,避免了多少痛苦。如果快乐大于痛苦,就是善,反之就是恶。假设生命是等价的,那么大多数人的幸福就是衡量一切事情好坏的标准。在岔道困境中,一个人死,五个人活,所以这个行为是善的,可以被容忍。那么我们来讨论一下,数量可以作为道德善恶的衡量标准吗?

假设你孤身来到一个陌生的地方,看到一群武装人员把二十个人绑在一面墙上正准备射杀。这时候,武装人员头目走到你面前,说他可以给你一个特权,你来随机选择杀死一个人,他就当场释放另外十九个人。如果你不接受,那这二十个人全都得死。你怎么办?

从功利主义的角度来看,当然是杀一个换十九个。动手之前,我们先考虑几个问题:二十个人,挑谁去死?这个倒霉的人凭什么要替另外十九个人付出代价?还有,即便救了十九个人,可是杀那一个人是主观上进行了选择的,因为没人强迫你杀他,你能过得了心里那个坎儿吗?如果我们按照功利主义的原则,要求你为了救十九个人就去杀人,这未免太强人所难。当然你也可以拒绝杀人,可是功利主义强调个人道德行为的标准是追求大多数人的幸福,倡导无私的利他主义。如果你拒绝杀人,从而导致二十个人的死亡,也许就被贴上了“自私”“冷血”的道德标签。杀也不是,不杀也不是。现在道德重担都压在你肩膀上,你怎么办?

再假设一下,医院有五个垂死的人在等待器官移植,他们每个人需要的是不同的器官,有的人需要心脏,有的需要肾脏等等。这时候一个年轻的小伙子去医院体检,医生发现,这小伙子非常健康,他不由得想:要是把他一个人的器官移植给病人,一下子可以救活五个人呢。医生可以决定杀掉这个年轻人移植他的器官吗?当然不行!设想一下,如果有一天你只是去医院体个检,然后就没有然后了,不好意思,你被杀了……这个世界是不是太恐怖了。

功利主义号称让多数人幸福,却对少数人“施暴”,看上去它解决了某些难题,但是却制造了更多新的难题。显然,用数量的多少来衡量道德善恶是有问题的。

关于第一部分的介绍就到这儿。在这部分里,我们主要讲了哲学界对道德容忍度的两个主流原则:双重结果原则和功利主义原则。双重结果原则适用于处理道德两难问题,当一个行为产生了一好一坏两个结果,如果那个好的结果产生的善大于坏结果产生的恶,同时,坏的结果是“可以想到但不是故意的”,那么这个行为就可以被容忍。而功利主义原则衡量事情好坏主要看结果:只要能让大多数人获利,就是好的,否则就是坏的。

当然以上是哲学家们总结出来的原则,实际上,我们的大脑对现实问题形成判断的时候,第一时间往往是直觉反应,而不是去想什么理论问题。这就带来一个思考:我们的直觉是怎么做出判断的?在岔道和胖子的情景中,我们根本不知道“双重结果原则”是个什么鬼,只是凭直觉认为应该让列车转向,但不能推胖子下去。那么问题来了,这种直觉一直都靠谱吗?直觉遵循什么法则吗? 接下来就看看哲学家是怎么来研究人的直觉的。

一位科学家如果想要测试光的特性,可以做实验,保持各种条件不变,只改变光这一个变量,反复实验也许就找到答案了。哲学家认为,研究道德观念也可以用实验的方法。于是,他们修改电车情景中的某些变量,设计了很多思想实验,测试人的直觉反应,从中寻找差别来归纳道德法则。接下来,我们就仔细说说这些实验。

有一类实验是修改措辞,在描述电车场景时,把第一人称改成第三人称,比方说,音频开始的时候,我会说“假设你站在铁轨的旁边,你该怎么办”。但是现在我换一种说法,“假设张三站在铁轨旁边,他该怎么办”,实验参与者的反应就有点不一样了;同样是那两个场景,如果我先介绍胖子场景,后介绍岔道场景,这俩顺序一变,同意把列车转向岔道的人变少了;还有的研究者把岔道改成转盘,按下按钮不是把列车转向岔道,而是把轨道上的五个人通过转盘转走,但是一个胖子会被转到轨道上来挡住列车。人们的直觉就有较大的分歧了,更多的人认为不应该转动转盘;还有,假设那个胖子还在天桥上,但是你站到了桥下,你一按按钮,桥会塌下来挡住列车,当然胖子还是死路一条。很多人认为不应该把胖子推下去,但让桥塌下来却可以接受……等等,哲学家设计了无数个电车变种,每个场景中那个可怜的胖子都有可能要死,但人们的反应五花八门,每次都不一样,好像一点原则都没有。

我们再给虚拟的电车场景做一点修改,让它更接近现实世界:假设铁轨上的五个人都得了绝症快死了,而绑在岔道上的是个孩子,你还坚持扳动开关吗?或者你不认识那五个人,但是岔道上是你的女儿,你还坚持扳动开关吗?再比如,岔道上那个人是爱因斯坦,而另外五个人是平凡的无名之辈,你还坚持扳动开关吗?你是不是有点糊涂了?你能解释清楚这种直觉的差别吗?到底是什么影响了人的直觉判断?法则是什么?好像还是不够明确。

真实世界远比我们想象的电车场景复杂得多。把电车先放一边,我们看看英国历史上一桩真实的著名的“海上吃人案”。1884年,一艘从英国到澳大利亚的商船在海上遭遇了暴风雨失事,危急中只有四个人坐上了救生艇,其中包括船长,一名17岁的服务生,还有另外两个成年男子。当时他们已经距离陆地一千多公里,没有船只经过可以救援,救生艇上只有两罐萝卜可以吃,没有淡水,只能喝自己的尿,他们就这么维持了两个星期。

那个年轻的服务生是个孤儿,是四个人中最年轻也最瘦弱的,没有朋友和亲人,由于他偷偷喝了海水,引起中毒,之后就经常昏迷。当然其他几个人的状态也很不好,眼看都要饿死了。船长提议,四个人抽签,谁抽中就把谁杀掉作为食物,总比四个人都饿死要好。但是不久,他发现那个服务生已经快不行了,就跟另外两人说:我们都得养家糊口,必须活着回去,那个年轻人反正也快死了,要不咱不投票了,直接杀了他吧。于是,船长用尖刀刺破了那个年轻人的喉咙。接下来的四天,他们吃着那个年轻人的尸体,并最终等来了一艘船,他们获救了。回到陆地之后,船长把这段经历写了下来,因此被送上了法庭,判处蓄意谋杀罪,考虑到当时极端的生存环境,船长最终被轻判六个月监禁。

这个故事太极端了,法律告诉我们,除非对方威胁到自己的生命安全,否则无论如何,谋杀都是不可接受的。但这个故事让人内心无比复杂,你可以用双重结果原则去解释,也可以用功利主义的观点去辩护。但是为“吃人”这件事找一个正义的理由,无论如何还是让人难以接受。残酷而复杂的现实让哲学家们感到世界没那么简单,他们提出一个想法:或许道德法则里也存在“帕累托有效”的状态。“帕累托有效”是一个经济学概念,是指在资源分配的过程中,如果要使某些人的处境变好,就一定会有另外一些人处境变坏,这种状态叫做“帕累托有效”,反之就叫“帕累托无效”。它是用提出这一概念的意大利经济学家帕累托的名字命名的。

在这个故事中,船长觉得反正那个服务生马上就要死了,我杀了他对他来说结果没什么区别,但是却能救活我们三个人。从这个角度看,似乎船长和另外两个人的处境变好,并没有让那个服务生的处境变得更糟,也就是“帕累托无效”。但是船长因谋杀罪被判处六个月监禁,最终让这件事又回到了“帕累托有效”的状态。

关于第二部分的内容,也就是哲学家关于电车学的思想实验就说到这儿。总结来说,这些实验告诉我们,其实人的直觉通常是不理性的,而现实世界比实验复杂得多,哲学家现在还很难总结出一个关于判断道德直觉的通用准则。但是研究并未停止,如果有一天,人类的道德直觉可以被总结成明确的法则,并运用到人工智能当中,那么机器人在道德判断时或许能比人做得更好。因为他们不会因为岔道上那个人是爱因斯坦或是自己的仇人,就改变自己的选择。

除了哲学家在研究电车问题外,很多科学家也对电车学充满了兴趣。他们通过心理学、神经科学等学科的一些方法去研究道德问题。接下来将为你介绍科学家对电车学的研究,看看这些研究给我们思考道德问题带来了哪些新角度。

先说心理学家对于电车学的研究。心理学家做了很多关于电车的实验。他们把实验参与者放在一个3D 虚拟现实的场景中,参与者能看见电车冲向五个人,并且听到电车呼啸而来的声音,很多参与者都被如此仿真的场景吓坏了,他们变得情绪激动,甚至有些人中途退出了实验,根本无法做出选择,更别提理性的选择。在另一个实验中,心理学家把参与者分成两组,给第一组人看了一段欢乐的喜剧片,第二组人看了一条无聊的纪录片,之后再让他们面对胖子场景。心理学家发现,刚看完喜剧的人,更倾向于让胖子摔死。心理学家还给胖子起了个名字,如果参与者不喜欢甚至讨厌那个名字,那么他们选择让胖子去死的概率就会更大。还有,把胖子场景里的人换成猴子之后,发现人们的功利主义倾向变强了,原本主张推胖子下去的人只有10%,但是主张推猴子的比例明显变大了。这些实验有什么本质的差别吗,似乎并没有,但是人们的选择却产生了很大变化。你很难说这些人是理性的。

心理学家的种种实验证据显示:人类并不是什么理性的动物,而是在理性和感性之间进行着拔河比赛,究竟谁胜谁负,那可不好说。但是可以确定的是,人的行为非常容易受到环境的影响,一个人如果刚刚经历了一件小小的好事,比如在路上捡到了一块钱,相对来说他会更乐于帮助别人。科学家认为我们与其费很大力气去改变一个人的性格,期待提升他的道德水平,倒不如去想办法让我们的环境变得更友善,这样效果反而会更好。

说完心理学家的研究,再来看神经科学家是怎么研究电车学的。

哈佛大学心理学家和神经科学家约书亚·格林,是第一个把神经科学研究引入电车学的人,他认为电车学是人的大脑中“负责计算的部位和负责情感的部位之间的激烈较量”。之前我们介绍了哲学家的实验,在胖子场景中,如果你站在桥上伸手去推胖子,绝大多数人都认为是不对的,但如果你在桥下,按动开关让桥塌下去,却有很多人觉得是可以接受的。“用手推杀人”和“按开关杀人”之间并没有明显的道德差异,可是人们的反应却大不相同。约书亚·格林认为,其中一个原因是,人的感性反应比理性要快,因为理性要精确计算成本和收益,而感性善于抢先作出结论。另外还有一个原因,就是我们谁都不愿意故意伤害胖子,不论是用手杀人,还是开关杀人,都明确有“伤害的意图”,这本就让人很抗拒。

神经科学家不光研究大脑在胖子场景中的反应,也在分析大脑对于道德的影响,比如,人们认为对爱情的忠诚是一种美德,好色、背叛都是因为人品不好,但是美国一个性骚扰的案例却让人们大跌眼镜。在2000年,美国一名中年男子,多年来他的婚姻生活一直很好,从未发现他有什么异常的性癖好。但是有一天,他的妻子发现他突然对嫖妓和儿童色情产生了浓厚的兴趣,甚至企图骚扰自己的养女。于是,她的妻子报警了,男子被判有罪并去接受了心理治疗,可是他却毫不收敛,在心理治疗所继续骚扰妇女。同一时期,他因为头痛难忍,被送往医院,医生在他的大脑里发现了一个巨大的肿瘤。在他做完肿瘤切除手术之后,他的行为恢复了正常。

神经科学家对这个案例做了研究,认为大脑和人的伦理行为有很大的关系。现在科学已经证明,人的脑前额叶(大概在额头中间上方的位置)它的功能跟人的情感密切相关。所以,神经科学家就跑去研究那些脑前额叶皮质受损的人,看他们的情感反应有什么不一样,结果发现他们在面对胖子场景时,情感上很少感到矛盾,主张把胖子推下桥摔死的人,比例是正常人的两倍,他们对于胖子死亡的结果更加无所谓。这说明人的大脑和人的伦理行为是有关系的。不过,也有很多人对于神经科学持怀疑态度,他们认为人的心理、情感等因素不能归因于大脑,思想和大脑是两码事。当然,神经学家强调,实验证明大脑和人的伦理判断有关联,但这并不是说,我们可以把某种伦理行为的原因定位到大脑的某一个部位,比如这个人行为不道德,都怪罪他的大脑,不是这个意思。而只是提供了一种可能性——也许有一天我们可以通过摆布大脑来改变人的道德观。

除了心理学家和神经科学家,进化生物学家也在研究人的道德行为。研究发现,人们对伴侣的忠诚度,跟体内的催产素分泌有关,如果夫妻两人同时吸入催产素,他们对彼此会更加忠诚,关系会更和谐。在电车学的实验当中,科学家们研究发现,体内血清素含量相对高的人,功利主义倾向会越低,他们当中主张把胖子推下去摔死的人会更少。

进化生物学家的研究结果证明,化学药物是有可能改变人的道德行为和判断的,未来随着科学家对人类的学习、记忆、认知等各种生理机能的研究更加充分,这个“道德大药房”里一定会有越来越多不同功能的药物,去帮助改善人的伦理行为。

以上就是本期音频的主要内容,我们再来简单回顾一下。

作者首先介绍了“电车学”,关于一个虚构的电车岔道和一个虚拟胖子之死的研究,目的是解释人们内心的反应,寻找道德判断的本质和原则。

在第一部分中,作者主要介绍了两个原则,双重结果原则和功利主义原则。重结果原则认为当一个行为产生了比较大的正面效应时,可以允许较小的负面效应。其核心在于行为人的主观意图,那个正面结果必须是主要的,而那个负面结果则是可以想到却非故意的。而功利主义原则坚持多数人的幸福是衡量事情好坏的标准。由于它对行为者的道德要求过高,不具有现实性,将数字作为判断道德与否的唯一维度,很容易形成多数人对少数人的暴政。

在第二部分中,作者介绍了哲学家们的思想实验,来测试人们作出道德判断时的直觉反应。然而现实世界要远比实验来得更复杂,现在还很难总结出一个通用的准则。但是经济学上的“帕累托有效”原则,或许在道德领域也适用。

最后一部分,在哲学之外很多学科都从各自的角度深入研究电车学,譬如在心理学、神经科学、药物学等方向,科学家们发现了研究电车学的全新角度。或许有一天,人们可以不用纠结于怎样作出正确的选择,而是通过对心理和大脑进行干预、或者服用药物等方式来轻松改变人的道德行为。通过这种多学科多角度的深入研究,我们距离道德谜题的答案也许越来越近了。

当然,也有很多人指出,电车学更像是个脑筋急转弯,实验跟现实完全是两码事,而且关于伦理的思考根本没有办法系统化,在道德判断中哪有什么固定不变的原则,人们遵循的只不过是经验罢了,这些研究根本毫无价值。其实,无论是哲学还是心理学等其他学科的研究都有局限性,在充满道德谜题的世界里,即便是哲学家本人,要想一直做出正确的选择也并非易事。就像牛顿说的那样:“我可以计算天体的运动,但算不出人们的疯狂。”我们距离探寻道德真相的路途也许还非常遥远。但是,无论如何,人们对电车学长达半个世纪的研究是不能被否认的,至少它提醒我们应该更深刻地去反思自身的行为,是否能在现实的伦理难题中做出更好的选择,毕竟,在决定生死的那一刻,不会留给你我多少思考的时间。

撰稿:梧木桐 脑图:摩西 转述:于浩

划重点

1.哲学家用“电车难题”的研究寻找道德的本质和原则,其中主流观点是双重结果原则和功利主义原则。

2.哲学家的思想实验表明,经济学上的“帕累托最优”似乎在道德领域也适用。

3.心理学、神经科学、药物学等学科都从不同角度研究“电车难题”,或许未来可以用不同方式改变人的道德行为。