《优雅变老的艺术》 刘玮解读

《优雅变老的艺术》| 刘玮解读

关于作者

奥特弗利德·赫费(Otfried Höffe, 1943-),德国图宾根大学教授、清华大学客座教授,当代著名哲学家,在哲学史(特别是亚里士多德和康德)、伦理学和政治哲学领域都有重要研究成果,代表作包括《实践哲学:亚里士多德模式》《全球化时代的民主》《政治正义》《作为现代性代价的道德》等。

关于本书

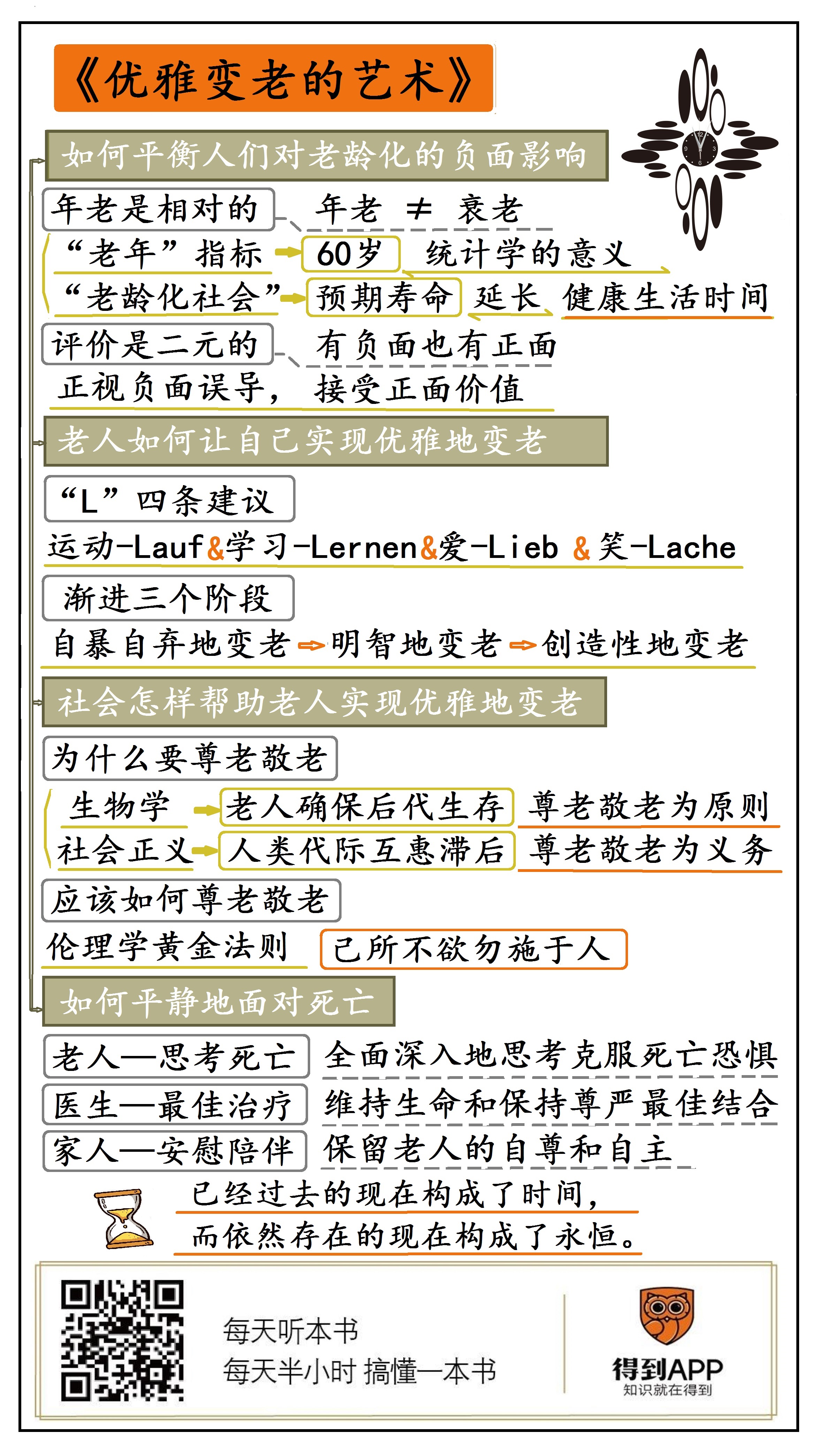

《优雅变老的艺术》是赫费教授在2018年出版的新作,讨论了我们应该如何应对“老龄化社会”给当今世界带来的挑战。他力图消除“老龄化社会”和“老年”这两个概念给人带来的直觉上的负面印象,为老年人提出了一套“优雅变老的艺术”,帮助他们不仅在自己老年生活中过得安心惬意,还可以继续为社会做出重要的贡献;同时也提出一套社会道德原则,帮助老人实现优雅的变老。

核心内容

作者认为“老龄化社会”这个概念具有极大的误导性,它把统计学上的“老年”与老人实际的身体和精神状态混为一谈。随着预期寿命的增加,老人增加的并不是痛苦的时光,而是更多高质量的生活,可以做更多有意义的事情,因此是赢得了时光。我们需要利用传统文化、哲学思考、实际训练、社会道德,共同克服人们对“老年”和“老龄化”的刻板印象,帮助让老人实现“优雅的变老”。

你好,欢迎“每天听本书”。今天要为你解读书是德国当代哲学家奥特弗里德·赫费的《优雅变老的艺术》。这本书要从哲学的角度探讨,我们应该如何对待老龄化的问题。

“老龄化”早就成为了全世界都要面对的严峻挑战。现在全世界超过60岁的“老年人口”已经超过了6亿;根据咱们国家最新的人口普查数据,中国的老年人口已经占到了全部人口的18%;全世界老龄化问题最严重的是日本,这个比例已经接近了全部人口的1/3。

一提起“老龄化”,你会想到什么呢?劳动人口减少?社会负担加重?老人赡养问题突出?这些都是事实。但是这本书想要告诉你,老龄化给我们带来的这些负面印象,只是事情的一个侧面。老年人绝不仅仅是社会的负担,只要掌握“优雅变老的艺术”,不仅自己的老年生活可以过得安心惬意,还可以继续为社会做出重要的贡献。

这本书的作者奥特弗里德·赫费,是德国图宾根大学的哲学教授,也是咱们清华大学哲学系的客座教授。他特别擅长哲学史、伦理学和政治哲学方面的研究,是当代德国最有影响力的哲学家之一。赫费教授出生在1943年,2018年出版这本《优雅变老的艺术》时,已经75岁了。这本书既是帮助读者应对老龄化问题的良方,也是他自己应对逐渐老去这个事实的心法。

你可能觉得,老龄化问题是一个跟社会学、心理学、生物学和医学有直接关系的问题。为什么要由一个哲学教授告诉我们如何应对老龄化呢?作者想要表明,老龄化问题是一组非常复杂的问题,单靠“科学”的手段不足以解决,因为这组问题里面有很多都不是关于“是什么”的事实问题,而是关于“对不对”“好不好”“应不应该”的价值问题,而这些价值问题,都属于哲学探讨的范围。另一个原因是,从古至今,一代代哲人已经给我们提供了很多应对年老的经验和智慧,我们可以从他们的思考里面学到很多东西。

接下来,我就分四个部分为你介绍这本书的主要内容:第一部分,我们来说说应该如何平衡人们对老龄化的负面印象;第二,老年人可以做哪些事情让自己“优雅地变老”;第三,社会应该做些什么帮助老人“优雅地变老”;最后,我们来看看如何平静地面对死亡。

我们首先来看第一个问题,如何平衡和消除人们对老龄化的负面印象。

不可否认,一提起“老年”两个字,人们通常的印象就是衰弱、迟缓、头脑不灵、病痛缠身这些让人感到不快的负面特征。但是作者提醒我们,如今国际上通行的划定“老年”的标准是60岁,超过这个岁数的人就统统被划入了“老年”之列。这就造成了一种刻板的印象,好像一到60岁,人就突然步入了的一个截然不同的人生阶段。但其实60这个数字仅仅具有统计学上的意义,对于人的实际生活质量影响不大。我们不是突然一下衰老的,而是逐渐变老的。如今人们的预期寿命已经越来越长,全世界已经超过了70岁,中国超过了77岁,日本更是达到了将近84岁。我们距离“百岁人生”的目标已经越来越近了。虽然到目前为止,统计“老年”的指标没有变化,但实际上,人们在步入统计学意义上的“老年”之后,还有很长的人生道路要走。在很多行业里面,60岁正是年富力强的年纪,很多企业家在60岁之后具有了更敏锐的判断力和更强的驾驭能力,很多演员在60岁以后饰演了令人难忘的角色,很多学者和艺术家在60甚至70岁以后还非常高产。统计数据也告诉我们,随着预期寿命的增加,老年人带着严重疾病生活的时间并没有延长,延长的其实是我们的健康生活时间。所以“老龄化社会”这个词具有很强的误导性,它掩盖了如今老人“年轻化”的事实。真正重要的并不是一个人到没到某个被当作“老年”的岁数,而是他的精神状态和工作状态如何。作者提到了著名的大提琴家和指挥家卡萨尔斯,他说:年老是相对的,如果我们继续工作,而且总是能发现周围的美好,我们就会发现,年老并不一定就意味着衰老。卡萨尔斯本人在90多岁的时候曾经受邀去指挥一个格鲁吉亚的乐队,这个乐队的成员最年轻的100岁,最年长的已经123高龄了!

除了统计学上的“老年”和“老龄化”概念具有极强的误导性之外,作者还指出,在世界各地,对老年的评价其实都是二元的,有负面也有正面。负面的评价就是我们前面提到的那种刻板印象,把“老年”看作人生高峰之后的衰落,放大老人身上的各种缺点。这方面的典范是古希腊哲学家亚里士多德。他在自己的《修辞学》这本书里用很不友好的方式描绘了老人的形象。在他笔下,老人胆小、吝啬、僵化、多疑、悲观,缺少幽默感,他们生活在回忆而不是希望之中,因为头脑不灵,很容易被欺骗和误导。

而在古罗马有不少正面评价老人的典范。古罗马和古代中国类似,都是强大的父系社会结构,老年男子总是一家之长,或者一个宗族的首领,他们被视为拥有自然的权威。所以很多人都赞颂老年。特别值得一提的是罗马政治家和哲学家西塞罗的《论老年》,在这本书里,西塞罗批评了亚里士多德对老人的判断。在他看来,性格乖戾、易怒、吝啬之类的毛病,都不是老年人独有的,就算在老年人身上表现的多一点,多数时候也是因为他们感到自己受到了别人的蔑视和嘲弄。至于老人的衰弱、健忘,主要是因为生活缺乏节制,又让自己的头脑荒废,而不是年龄使然。西塞罗赞美了老人的成熟、尊严、庄重和声望。在西塞罗看来,老人可以做很多事情,比如从事政治、统领军队,他们就像船上的舵手,虽然看起来没有忙忙碌碌、爬上爬下,但却是船上最重要的角色。老人还可以享受悠闲的时光去学习新的知识,从事农业活动,就像今天的很多老人都想有一块自己的土地,在上面种点东西。西塞罗给出了一些很有趣的理由,去赞美老年人从事农业活动。比如农田和作物非常美观,可以给人带来美的享受;再比如,和人打交道,总是充满了偶然性和不确定性,随时可能被别人算计,但是和土地打交道,总是能体会到一分耕耘一分收获的确定性和成就感。用西塞罗的话说:土地是永远不会违抗主人的意志的,而且永远不会只还成本,不付利息。古罗马文化中这种尊重老人的传统其实在世界各地都广泛存在。赫费还特别提到了中国文化中的敬老传统,比如《论语》里说的“父在,观其志;父没,观其行;三年无改于父之道,可谓孝矣。”

说完了不同文化中对老人的二元印象之后,赫费认为要正确地面对老龄化问题,我们首先就需要消除人们对老年人负面的刻板印象,不把他们看作社会的负担和累赘。相反,我们需要加强各种文化中本来就有的那些有益于老年人的因素,多看到他们身上的正面价值。

说完了我们应该如何转变对于“老龄化社会”的态度。接下来,我们转向老人自己,来看看老年人可以做哪些事情帮助自己实现“优雅地变老”。这部分可以看作是个人伦理的视角,也就是回答“我应该如何生活”的问题。

作者首先强调,想要“优雅地变老”,靠与生俱来的“天赋”是远远不够的,因为想要活下去的冲动,牢牢地镌刻在我们的基因里。我们都想长寿,却都不愿意衰老。面对自己逐渐老去的事实,我们很难不感到忧虑和恐惧,需要付出艰苦的努力,去学习如何平和地面对自己的衰老过程。

作者给老人们提供了四条建议,这四条建议在德语里都是以字母L开头的,它们是运动(Lauf)、学习(Lernen)、爱(Lieb)和笑(Lache)。这四个方面需要得到均衡的关注,当然对于不同的人,也需要根据自己的情况做出调整。

运动的好处不用我多说。适量的运动能够增加肌肉力量、提高呼吸系统的能力,减少关节疾病、糖尿病、心血管疾病、高血压等等老年病。运动还可以缓解烦恼、压力,带来放松和愉悦的感受。

作者认为,要过一种优雅的老年生活,学习一些东西至关重要。这里说的学习,既包括从年轻时代延续下来的在某个专业上的学习,也包括退休之后另起炉灶的重新学习,可以是学习一样乐器、一门手艺、一种语言,就像我们在很多“老年大学”里看到的那样。每天读书学习,可以增加脑神经之间的关联,有效地对抗老年痴呆。学习也能缓解压力和改善情绪,特别是能够避免无聊和孤独感。随着年龄的增长,我们的身体状况越来越依赖头脑和精神的状况,而不是相反,精神依赖身体。法国思想家伏尔泰说:对于文盲来说,晚年就如同寒冬;而对于有学识的人来说,晚年却是收获。作者也认为,人在青少年时期应该多在学习上进行精神投资,这样才能在晚年得到回报。看来,咱们“得到”倡导的“终身学习”就是从精神上对抗衰老的重要办法。

第三个建议是爱。作者这里指的是宽泛的“爱”,老人应该尝试建立丰富多彩的社会关系,从伴侣、子女,到亲戚、朋友、合唱队、各种兴趣小组,等等。作者还建议老人多参加一些志愿服务和民间的社会工作。这些共同的活动,既能培养自己的兴趣爱好,又能培养友谊。对一个人来讲,他人的认可、需要和爱,是最能调整生活状态的东西,作用往往比药物好得多。

第四个建议是笑。这个也很容易理解,我们都知道,保持乐观和笑容,会减缓衰老。你也可以想象一下,不管在家里还是在街上,看到一个乐呵呵的老人,是不是总会让我们心情愉悦。作者提醒我们,笑不仅仅是一种天赋,也是可以学习的。

作者说的“优雅地变老”其实是一个渐进的过程,大体上可以分成三个阶段。第一阶段是“自暴自弃地变老”,也就是刚刚开始感受到自己在衰老,原来的身体和精神力量在下降,原有的社会关系在消失。这个时候人通常都是很抓狂的,人在这个阶段可能会变得脾气暴躁,情绪低落。经过一段时间的适应和调整,很多人就可以进入第二个阶段,“明智地变老”。在这个阶段,老人接受了自己转变,逐渐练习四个L,具备了优雅变老的内在条件,可以比较心平气和地享受老年时光。这个时候,很多以前非常看重的事情,比如权力、名望、享乐,都在一个平静幸福的晚年面前失去了光彩。人们意识到,自己不再需要向任何人证明自己,所以可以更加专注于自己真正喜欢的事情,也更愿意在家人和朋友身上花时间。在这之后,还有第三个阶段,那就是“创造性地变老”,也就是让晚年的生命具有独特性,成为伏尔泰笔下真正的“收获之年”。这样的老人就是把生活过成像艺术品一样,让自己的生活具有独特的魅力,与工业化大生产制造出来的东西有截然不同的质感。

前面我们从老人和个体伦理的角度了解了“优雅变老的艺术”。接下来,我们转向社会伦理的角度,看看社会和他人应该做些什么,来帮助老人实现“优雅地变老”。

在这部分,赫费提出了八条老年学的原则。不过在我看来,它们就说了两件事:第一条是为什么要尊老敬老;第二条是如何尊老敬老。

第一条原则,看起来是一项天经地义的道德原则。世界各地的文化,都有尊老敬老的传统。但是作为哲学家,赫费还是要给出它背后的道理。他提出了生物学和社会正义这两方面的理由来支持尊老敬老这条道德原则。从生物学上讲,人类女性在生育期之后还有很长的预期寿命,这是有原因的,可以更好地确保后代的生存,比如抚养孙辈、传授生活经验等等。所以人类就演化出了尊老敬老的原则,并且遍布全世界的各个文明。从社会正义上讲,尊老敬老应该是一项纳入法律的义务。因为相比很多动物,人是非常脆弱的,人从出生到成长为可以独立生活的成年人,要十几年的时间,在这个过程中,需要很多的关心和支持。是老人为孩子提供了成功长大的基本条件。那么即便是从最基本的公平互惠的角度看,年轻人也应该在老人老去之后,尊敬和赡养他们。换句话说,人类代与代之间的互惠,经常是滞后的,老人首先付出很多,才能在子女成年之后获得他们应得的回报。

确定了要尊老敬老之后,下一个问题就是应该如何尊老敬老?作者认为,“己所不欲勿施于人”这个基本的伦理原则至关重要。这种同理心或者换位思考的原则,也被称为伦理学里的“黄金法则”。在尊老敬老的问题上,这条原则可以表述成:等你老了希望别人怎么对待你,现在就应该怎样对待老人。作者提到了一个很触动人心的童话:儿子和儿媳妇把垂垂老矣的父亲赶出了家门,给了他一个木头碗让他去讨饭;结果他们四岁的孩子也拿了一个木头碗,跟自己的父母说,等我长大了,也让爸爸妈妈用这个碗吃饭。结果这对夫妻赶紧把老人接了回来。

“己所不欲勿施于人”的黄金法则还可以用另一种方式表述。我们经常说人越老越像小孩,因为随着年纪的增长,人的自理能力越来越差,头脑也越来越不灵光,好像变成了小孩一样。黄金法则的第二种表述就是根据这个说法来的,它说的是:我们做孩子时不想得到的,成年时就不要强加给老人。

这个说法,让我很受启发。我们都知道,孩子需要真诚的关心、鼓励和社交,他们想要行使自己的权利,和大人平等地交流,而不仅仅是吃饱穿暖,得了病有药吃。老人也是一样,他们也希望得到真正的关心、精神上的交流,可以更长久、更广泛地保持自己和年轻人之间的平等权利,而不是被关在像“老年幼儿园”一样的养老院里,护工只是机械性地询问他们是否吃饱喝足,甚至用一些护理机器来代替人的工作。作者讲到了一个让人听着很揪心的细节。有一种医疗器械叫胃饲管,就是把食物直接通过管子灌进胃里。按照我们的感觉,这样的设备肯定是医院用得最多,用来照顾那些不能进食的危重病人。但是在德国,每年所插的14万根胃饲管,有2/3不是供给医院的,而是供给养老院的。这说明养老院里有相当数量的老人,没有得到足够的关心和照顾,护士为了省去人工喂饭的麻烦,给他们插上了胃饲管。

总的来看,“尊老敬老”这四个字说起来很容易,但是要真的做到却非常困难,需要我们具有很强的平等意识,设身处地地去理解和想象老人的实际需要,还要保持巨大的耐心。

最后,我们再来说一个略显沉重的话题:死亡。

前面说的主要还是统计学意义上的“老人”,他们大都没有丧失工作能力,还可以为周围的人和社会做出很大贡献。但是不可否认,在“老年”这个词覆盖的人群里,也有一批处于生命最后阶段的“高龄老人”。从医学角度如何关心生命末期的老人,作者推荐了葛文德医生的著作《最好的告别》,“每天听本书”也为你解读过这本书,你可以去了解一下。赫费这里关心的更多是哲学的视角。

我们都知道人终有一死。死亡可能是对所有人来讲最平等的事情了,在死亡面前所有人变得同样渺小,我们曾经豪情万丈但却注定短暂的生命,相对于死后的虚无来讲几乎什么都不是。面对这种最终虚无的终局,人不免有眷恋、悲伤和痛苦。这个时候,老人就需要一种“应对死亡的艺术”,也就是用全面深入地思考死亡,来克服对死亡的恐惧。

作者提到了公元5到6世纪的罗马哲学家波埃修斯的名作《哲学的慰藉》。波埃修斯曾经是罗马的执政官和元老院成员,但是被人诬告,以叛国罪被处死。在等候死刑的过程中,他写下了这本《哲学的慰藉》。我们可以想象他刚被判处死刑时的愤怒和不平。但是他可以在哲学的帮助下与死亡博弈,让他与无常的命运,与随时可能来临的死亡和解。既然外在的命运无法改变,愤怒和痛苦没有帮助,那为什么不转变自己的态度,认识到真正的幸福并不在命运之中,而是在我们的内心之中呢?我们可以坦率地和理性地接受生命的终结,带着平静的态度过好剩下的每一天。这本书里有很多能够给人安慰的名句,也感动了无数的读者。比如波埃修斯说:“一切命运都是好运,它或者奖励,或者规训,或者修正,或者惩罚,因此或者是有用的或者是正义的”;再比如“没有什么东西是不幸的,除非你认为它是不幸;也没有什么东西能带来幸福,除非你对它感到满足”。这本书里最打动我的一句话是:“已经过去的现在构成了时间,而依然存在的现在构成了永恒”。我们可以把这句话概括成五个字“现在即永恒”,我们唯有抓住现在才是真正抓住了最宝贵的生命。

在历史上,哲学家提出了各种各样如何应对死亡的策略,大多数都是劝告人们清楚地认识自己,不要把自己看得过于重要;专注于自己可以做的事情,并且在这个过程中体会快乐;不要惧怕思考死亡,相反认真思考死亡,才能把它严肃地看作自然的一部分,才能帮助我们做好它随时可能降临的思想准备。这里,我想再引用西塞罗《论老年》中的一句非常动人的话:老人的死是生命的成熟,成熟而死是幸福的,我越接近死亡,越觉得好像一个人在远航之后望见了陆地,终于可以进港泊岸了。

说完了老人如何平静地应对死亡,我们再次把视角从老人之内,转向老人之外。作为医生和家人,又应该在老人生命的最后阶段做些什么呢?作者认为,医生应该对老人实施“最佳治疗”,而不是“最大化的治疗”。“最大化的治疗”就是把维持生命当作最高目标,而不论使用怎样的手段。在“最大化治疗”的指导原则下,很可能会造成医疗资源的浪费;更重要的是,靠各种机器维持生命,会让老人失去最后的尊严。而“最佳治疗”就是要找到一个维持生命和保持尊严最佳的结合点,以减少痛苦、提高生活质量,而不是单纯增加生命的长度为目标。对某个病人来讲,“最佳治疗”是什么,不是一个可以用抽象原则确定的事情,而是需要具体病人具体分析,需要医生的准确判断,给出有针对性的建议,与老人和家属做充分的沟通;而不是把医生的意志灌输给病人,也不是在“尊重病人”的借口之下,把所有艰难的决定都推给病人。

作为家人,最重要的是保留老人的自尊和自主,不要让老人沦为乞求得到帮助的人。作为家人,我们不要用自己的判断代替老人的判断,把自己的意愿强加给老人,而应该作为无私的代理人来为老人考虑。在老人足够清醒的时候,医生和家人都应该尊重老人的意愿,这里也包括尊重他们不再继续遭受痛苦,结束自己生命的意愿。在生命的最后关头,给老人提供安慰至关重要,而最好的安慰就是家人能够留在老人身边,握住他们的手,和他们交谈。作者观察到一种类似社会禁忌的东西,很多人出于对死亡的本能恐惧,不愿意到临终的病人身边,更不愿意让孩子见到这样的场景。但是在作者看来,这是不公平的。还是出于那个“己所不欲勿施于人”的基本原则,我们每个人都不希望在孤独中离开人世,那么我们就应该从自己做起,首先克服自己的恐惧,学会花时间在濒临死亡的老人面前,给他们安慰。这个时候也应该把孩子带来,因为孩子往往可以给老人更大的安慰,这同时也给孩子提供了一个成长的机会。对“我们从哪儿来?”“我们要到哪儿去?”这些问题的不断思考,是重要的人生智慧。

到这里,这本《优雅变老的艺术》就给你解读完了。在这本书里,赫费教授带我们领略了不同时代、不同民族、不同哲学家对待老人的看法,从老年人自己的视角给出了如何优雅变老的建议,也从社会整体的视角给出了如何尊老敬老的建议。在我看来,“优雅变老的艺术”之中最高的境界,就是作者提到的那个“有创造性的变老”,如果每个人的老年生活都能活成一件独一无二的艺术品,“老龄化社会”就不再是一个问题,而是成为一座供所有人欣赏的巨大画廊。

就像我们在解读一开始说的,“老龄化”不是一个问题,而是一组彼此联系的复杂问题。了解如何看待和应对老年问题,绝不仅仅是一个社会和政治问题,也绝不仅仅对现在的老人至关重要;而是对我们每个人来说都非常重要,不仅因为我们都有父母,更因为我们每个人都在慢慢老去。观念上的改变是我们迈出的第一步,这也是从哲学角度思考“老龄化”为什么如此重要的原因。

今天的解读就讲到这里。你可以点击音频下方的“文稿”,查收全文和脑图,还可以点击 “红包分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

撰稿:刘玮脑图:摩西脑图工作室转述:徐惟杰

划重点

-

“老龄化”早就成为了全世界都要面对的严峻挑战。

-

老年人绝不仅仅是社会的负担,只要掌握“优雅变老的艺术”,不仅自己的老年生活可以过得安心惬意,还可以继续为社会做出重要的贡献。

-

如果每个人的老年生活都能活成一件独一无二的艺术品,“老龄化社会”就不再是一个问题,而是成为一座供所有人欣赏的巨大画廊。