《人类知识原理》 刘玮解读

《人类知识原理》| 刘玮解读

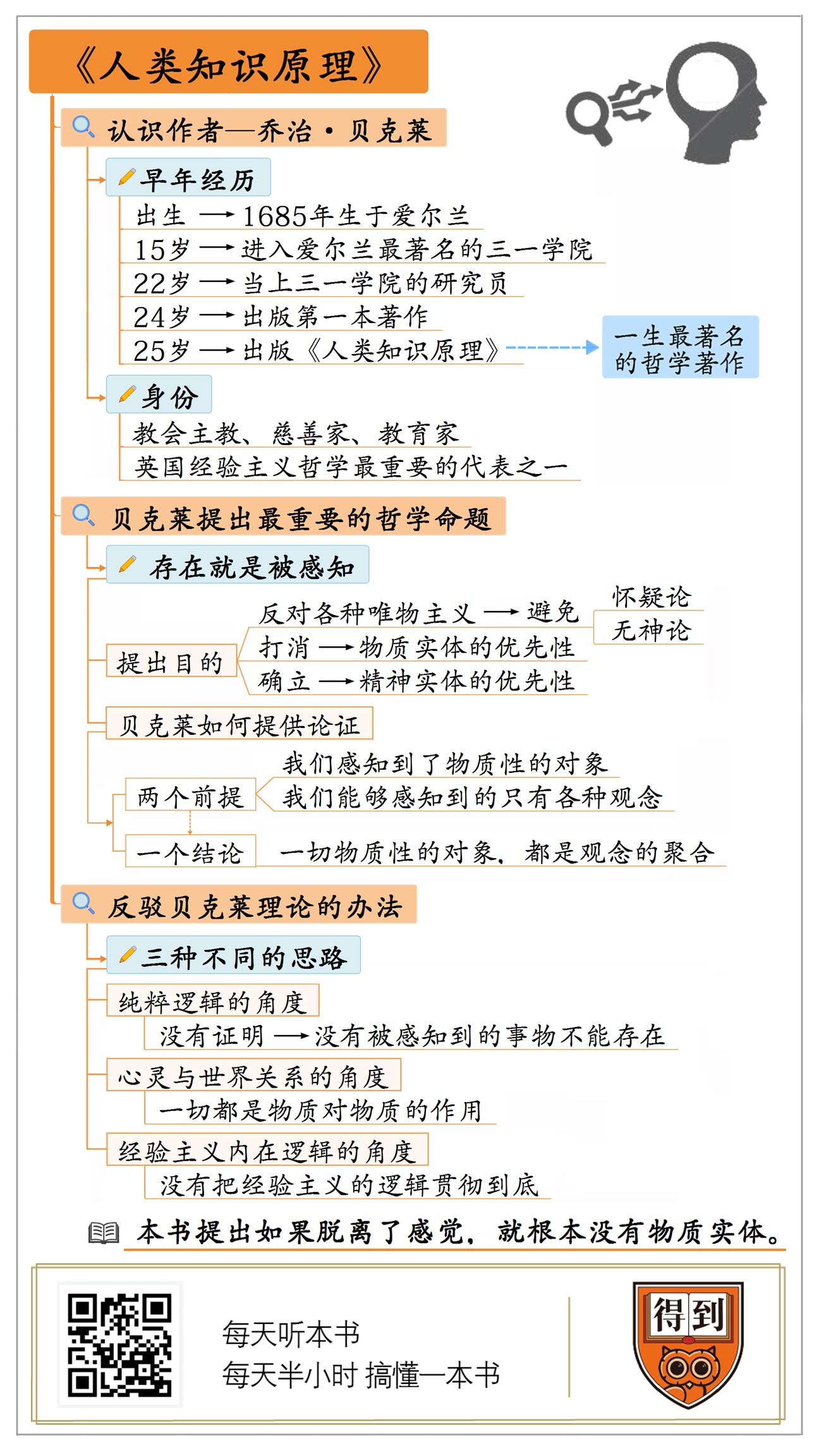

关于作者

乔治·贝克莱(1685-1753),爱尔兰哲学家、主教、教育家和慈善家。现代经验主义哲学的重要代表,曾经反对牛顿的绝对时空观和微积分理论,对现代物理学和数学做出了贡献。

关于本书

《人类知识原理》是贝克莱在25岁时出版的天才之作,提出并论证了“存在就是被感知”的经典命题,系统反对以笛卡尔、洛克、牛顿为代表的各种唯物主义理论。

核心内容

贝克莱提出的命题“存在就是被感知”,极大地推进了由培根开创,洛克发展的英国经验主义哲学传统;构成了对各种唯物主义的强劲挑战;同时也是哲学史上遭到误解和嘲讽最多的命题之一。本期音频为你系统解读这个命题提出的背景,核心论证,人们对它的误解,以及如果我们想要反驳这个命题,可以采取什么样的策略。

你好,欢迎每天听本书。这期为你解读的书是,英国经验主义哲学家乔治·贝克莱的《人类知识原理》。

说起贝克莱,对哲学史稍微了解一点的朋友可能都听说过他的那句名言“存在就是被感知”,这句话就是我们本期要讲的这本书的核心。贝克莱因为这个学说被贴上了“主观唯心主义”的标签,也有人说这是哲学史上最荒谬的理论之一,存在怎么可能和感知是一回事呢?比如我感知到面前的一个苹果,肯定是因为这个苹果确实在那儿,我才能感知到它呀。

贝克莱的这个理论听起来确实和我们的直觉截然相反,倒是有点接近禅宗里面慧能法师说的那句,“不是风动,不是帆动,仁者心动”。

在贝克莱之后,也有很多人用各种方式讽刺、挖苦他的这个理论。英国著名文学家和学者萨缪尔·约翰逊就揶揄他说,只要你狠狠地踢一脚大石头,就知道这块石头确实是物质性的,是真实存在的,而不仅仅是你的感知。再比如,有人画漫画讽刺他,画的是一个蒙着眼睛的人,即将踏入悬崖,而上面写着“存在就是被感知”,意思是只要这个蒙着眼睛的人没有感觉到悬崖,它就是不存在的。

其实,这都是误解了贝克莱的。这个理论并没有乍一听上去的那么荒谬,相反,这句话背后有着非常有趣和深刻的思考,而且想要反驳这个理论也远没有那个让人踢石头的萨缪尔·约翰逊想的那么简单。下面我们就从四个方面来讲讲这本书。

首先,想明白贝克莱为什么提出这个理论,我们得先介绍一下他这个人。

第二部分,我们来讲讲贝克莱提出“存在就是被感知”的真正目的和他的理由。

第三部分,我们说说人们对这个理论的误解有多深,为你澄清它蕴含的真正力量。

最后,我再为你分析一下,想要真正反驳这个命题,我们可以从哪些角度入手。

我们先来了解一下乔治·贝克莱这个人。你或许听说过一所特别有名的美国大学,叫作加州大学伯克利分校,这个学校是美国数一数二的公立大学,而这个学校所在的伯克利市就是以乔治·贝克莱命名的,只是在翻译成中文的时候,一个被翻译成了“贝克莱”,而另一个被翻译成了“伯克利”。这么一说,你大概对贝克莱有点肃然起敬了吧,毕竟一个人的名字能够被用来命名一个城市,还是个相当高的荣誉。

这部分,我们会说到他的几个重要的学术成果,包括早期的光学著作、我们本期要解读的《人类理解原理》,还有后来批评牛顿时空观和微积分的理论,以及晚年阐发的神学理论。这些思考背后有一条清晰的主线,就是反对唯物主义,推翻一个人类的基本常识,那就是外在世界是独立于我们的感觉而独立存在的。

乔治·贝克莱1685年出生在爱尔兰,算是个早熟的天才。他15岁进入爱尔兰最著名的三一学院,在那里学习了很多现代的科学和哲学知识,22岁就当上了那里的研究员。从那时的笔记里,我们就能看到,他虽然年纪轻轻,但是已经对当时最流行和最前沿的科学和哲学思想了如指掌,尤其是笛卡尔、霍布斯、洛克、牛顿的思想,而且他并没有单纯崇拜这些伟大的名字,还对他们的理论都有所批评。

贝克莱在24岁的时候,出版了自己的第一本著作,是关于光学研究的。在里面,他的经验主义哲学已经初露端倪,他要论证的一个重要观点就是,视觉看到的并不是实实在在的物质对象,而仅仅是我们对光和颜色的感觉。一年之后,他就出版了一生中最著名的哲学著作《人类知识原理》,激烈地反对唯物主义,提出如果脱离了感觉,就根本没有物质实体。但是这本书的出版并没有引起多少反响,于是三年以后,贝克莱又发表了三篇对话,用更加浅显易懂的对话形式,阐发和辩护自己在《人类知识原理》里提出的基本观点。这下倒是有了足够的反响,不过却是以批评和讽刺的声音为主。

贝克莱还对物理学、数学、经济学和医学都做过很深入的研究。这方面,最有名的例子就是,他曾经写书批评牛顿的绝对时空观和微积分理论。他对牛顿微积分里面无穷小量的批评,构成了“第二次数学危机”的重要一环,直到19世纪70年代,数学家们才彻底从理论上解决了这个问题。他最晚期的著作在今天看来非常诡异,主张一种焦油和水的混合物几乎是包治百病的良药,而且从关于焦油水的讨论,一路引向了关于上帝的信仰。

贝克莱的理论虽然在当时和后来引发了很多批评,但是因为他非常博学,而且为人宽厚友善,所以生前非常受人尊敬和喜爱。一位也叫萨缪尔·约翰逊的美国教育家,就是今天哥伦比亚大学的创建者,他在贝克莱访问美国的时候前来拜访,说服贝克莱给耶鲁大学捐赠了大量图书。如今耶鲁大学还有一个学院以贝克莱的名字命名。约翰逊还从贝克莱的思想里吸收了很多有益的资源,而这个人在美洲的教育实践,又影响了一大批最初的美国移民,包括不少的美国国父。在这个意义上,我们甚至可以说贝克莱哲学思想,构成了最初美国精神的一部分。这也是为什么伯克利这个城市要以他的名字命名的原因。

前面我们了解了贝克莱这个人的一生。下面我们就详细了解一下他那个试图颠覆我们基本常识的命题:存在就是被感知。

贝克莱提出这个理论,主要就是为了前面说的那个目的,反对各种形式的唯物主义。他的打击面非常大,只要是认为物质对象可以独立于精神存在,就统统都是他反对的目标。这确实是一个非常极端的结论。他反对所有的唯物主义还有一个原因,就是他认为唯物主义会导致怀疑论和无神论,而这两种理论都是他无法接受的。说唯物主义会导致怀疑论,是因为相信外在世界的独立存在,就意味着我们对世界的认识有可能是完全错误的;说唯物主义会导致无神论,是因为假如物质世界可以不依赖精神独立运行,那就没有神或者上帝这个精神性存在的位置了。

下面我们来看看,贝克莱如何为“存在就是被感知”这样一个结论提供论证呢?这个结论虽然很有颠覆性,但是贝克莱提出的论证却简单得让人惊讶。只有两个前提和一个结论。第一个前提是,我们感知到了物质性的对象,比如一个人,一棵树,一个房子;第二个前提是,我们能够感知到的只有各种观念,比如颜色的观念、软硬的观念、长度的观念。从这两个前提,贝克莱就直接推论出了那个颠覆性的结论:我们感知到的一切物质性对象,其实都是观念,或者说,一切物质性的对象,都是观念的聚合。

这么说恐怕不太好理解,我们可以通过唯物主义者可能做出的回应,来看看这个论证的含义和强度。这个论证的第一个前提“我们感知到了物质性对象”,看起来毫无争议。那么假如结论有问题,问题就应该出在第二个前提,“我们仅仅能够感知到各种观念”上。唯物主义者可能怎么反驳这个前提呢?概括来说,唯物主义这有三种应对策略。

第一种应对策略比较容易反驳,唯物主义者可能会直接否认这个前提。也就是说,他们不承认我们的心灵只能认识观念,而是认为我们的各种感觉可以直接认识到外在事物,这是一种简单的唯物主义思路,也是培根、霍布斯的思路。这种观点的核心就是,我们可以不通过观念作为中介,直接认识事物。那么这个说法是不是可行呢?贝克莱认为不靠谱。他用一般的视觉和显微镜下的视觉作为例子,来说明我们的认识有很多个层级,我们不可能直接认识到真实的外在事物,所有的认识只能通过观念进行。这样就堵死了唯物主义者的第一条路。

接着,想要反驳唯物主义者第二种可能的回应就没那么容易了。这部分人会先承认我们的认知依赖观念,但是认为那些观念与物质性对象是相似的。这是另一个著名哲学家洛克的思路。洛克虽然承认,一切认知的起点都是简单观念,但是认为观念和对象之间具有某种确定的相似关系,为此他还区分了两种性质。第一性质包括体积、形状、大小、位置等等,这些是物体本身就有的性质,不管我们是否感知到它们,它们都实实在在地存在,当我们感知到它们的时候,观念如实地反映了事物本身的性质。第二性质包括了干湿、冷热、颜色之类的其他性质,这些性质是由第一性质作用于我们的感官产生的,不是事物固有的,而是通过我们的感官发挥作用的,没有我们的感官就没有这些性质。那么这个回应是不是切中了要害呢?贝克莱认为也很不靠谱。

在他看来,从逻辑上讲,只有同类的东西才谈得上相不相似。因为不管是相似还是不相似,都是通过比较得来的,而比较就意味着是同类事物,有共同的基础。我们说苹果和鸭子是不是相似,没有任何意义。这样一来,我们就只能讨论观念和观念是不是相似,比如两种颜色的观念是不是相似,或者两个形状的观念是不是相似,而不能说心灵中的观念与外在事物是不是相似。这样一来,唯物主义者最核心的“物质”概念就被贝克莱彻底消解了。因为,不管唯物主义者如何描述这个独立于心灵的“物质”,比如长宽高、颜色、形状,这些描述最终都要被转变为观念,心灵才能认识它们。

因此,所谓的“物质”就只是一个空壳,没有任何实质性的内容,最多就是观念的聚合而已。比如我们说的“苹果”,就不过是关于形状、颜色、质地、香气、味道等等这些观念的聚合,这种聚合之所以可能,就是因为它们总是同时发生,以及我们人的命名活动,我们把某种特定的聚合方式命名为“苹果”。因此,所谓的独立于心灵的“物质”,不过是一个空的概念,甚至就是一个假概念。

唯物主义者还有第三种应对策略,他们会说,如果没有外在事物,观念又是怎么产生的呢?这种策略看起来无懈可击,但是贝克莱的反驳更加精彩。贝克莱指出,唯物主义者也得承认,即便在没有外物的情况下,我们也会产生很多观念,比如幻觉、做梦之类的,因此外物和观念之间显然不是一一对应的关系。再有,如果是外物引发观念,那么一个很自然的问题就是“如何引发”?因为根据笛卡尔提出的经典理论,包括感知在内的精神实体的本质是思维,而物质实体的本质是长宽高的广延,思维和广延这两者之间存在截然的区分,没有任何共同性可言。

这就是笛卡尔给现代哲学留下来的最大难题:心灵和物质的二元论问题,简称“心物二元论”。如果我们接受笛卡尔的这个基本设定,认为心灵和物质是两种不同的实体,那么物质实体如何作用于心灵实体,促使心灵实体产生相应的观念,就是一个唯物主义者难以回答的问题。

这就是我要为你解读的第二部分。贝克莱提出“存在就是被感知”这个命题的意图,是反对各种唯物主义,从而避免怀疑论和无神论。他用了一个非常简单的论证,精妙地反驳了唯物主义的基本立场,而且还想到了唯物主义者可能做出的几种回应,提前在书中里做了反驳,试图堵死唯物主义者的所有出路。

听到这里,你是不是也很赞叹他的这个简单论证的力度,并且觉得它听起来很有些道理呢?确实,贝克莱的这个理论虽然和我们的直觉相悖,但是却把经验主义的原则贯彻得相当彻底。经验主义的基本立场就是,一切知识最终都来自经验。但是贝克莱之前最重要的经验主义哲学家洛克,简单地预设了物质世界是存在的,经验是对世界的反映。贝克莱指出了洛克这个看似合理的立场背后存在的一个深层矛盾,因为我们是通过经验,也就是观念进行认识的,那么我们就没有办法超出经验,判断这个外在世界是否存在。按照贝克莱的意思,如果我们更加彻底地贯彻经验主义的基本原则,就应该反转洛克设定的世界和经验之间的关系,不再是世界导致经验,而是经验导致世界。正是因为这个原因,贝克莱成为了英国经验主义哲学的最重要的代表之一。

了解了贝克莱的基本理论之后,在音频的第三部分,我们回过头来,说说贝克莱的这个理论是怎么被人们误解,他的这个理论是不是真的和我们的常识截然相反,毫无共同之处。

其实贝克莱在写《人类知识原理》的时候,就已经预见到了自己的理论会引发人们的误解。在书的序言里,他就说到,如果人们断章取义,或者粗心大意地阅读他的著作,很容易引起误解。事实也证明了,贝克莱的这个担心一点都不多余。他在书里的一个主要目的就是反对怀疑主义,结果后来的人们却认为贝克莱就是最大的怀疑主义者。人们最经常提出来的反对贝克莱的理由,也就是前面提到的萨缪尔·约翰逊踢石头和那幅漫画,就是指责贝克莱不承认外在世界的存在,或者不承认超出个人感知的外在世界存在。

在这方面贝克莱确实非常冤枉。他提出这个理论,其实并不是要否认那些物质性的事物存在,而是要证明它们的存在。只是说,他想要证明,这些事物并不具有独立的存在性,它们都依赖于感知而存在。而且这里说到的感知,也不是我一个人的、非常主观的感知,而是所有和我相似的人类成员的感知,除此之外,还有上帝的感知。因此并不是说我被蒙上眼睛,看不到前面的悬崖,这个悬崖就不存在,而是说,只要有人或者上帝感知到了这个悬崖的存在,它就是真实存在的。

在这里,我们就要来说说贝克莱关于上帝存在的证明了。对于很多现代哲学家来讲,上帝或者神都在他们的思想里扮演着非常重要的角色。比如笛卡尔需要上帝作为保证,来确保我们外在世界真实存在;洛克需要上帝保证自然法的有效性;斯宾诺莎需要神来作为第一实体,由此推论出物质和思维两种实体的形式;莱布尼茨需要用上帝来保证物质实体和精神实体之间的和谐……

贝克莱还有另外一个重要身份,是教会的主教,因此上帝的存在对他来讲是绝对不容置疑的。他写作《人类知识原理》的目的之一,也是为了反对无神论。贝克莱认为,自己的理论提出了一种全新的证明上帝存在的方式。这个证明的核心就是上帝是我们产生各种观念的原因。

贝克莱的这个证明也不复杂。如果接受了前面提到的“存在就是被感知”的基本理论,我们就排除掉了外在事物引起观念的可能,那么我们就只能设想观念有三种来源:第一种是其他的观念导致我们产生某个观念;第二种是我们自己导致了头脑中的观念;第三种是其他更高的心灵导致了我们产生某个观念。然后贝克莱用排除法,去掉了前两个可能性,这样也就论证了第三个可能性。

他排除第一个可能性的方式是表明,观念都是靠心灵感知来认识的,因此观念是依赖心灵的,观念本身是完全被动的,不可能主动地引起其他的观念。他排除第二个可能性的方法是指出,我们虽然可以随意产生某些观念,比如独角兽或者龙这些实际并不存在的动物,但是各种感觉观念的产生却大多由不得我们,比如把我扔到冰天雪地里,我就算不想觉得冷,也不可能;或者你用棍子打我,就算我想把棍子感受成柔软的,也不可能。这样看来,我们就不是这些观念产生的真正原因。这样,就只剩下了一种可能性,就是有一个更高的心灵,让我们产生各种观念。这个更高的心灵就只能是上帝这个全知的、纯粹的精神实体,他是我们心灵中产生这些观念的最终原因。也就是说,一切观念最初都存在于上帝之中,是他让我们感知到这些观念。而且我们可以形成系统的观念,可以非常清晰地解释世界的运行规律。这些都说明,这个上帝肯定是仁慈和善良的。

贝克莱提出的这个关于上帝存在的证明,确实非常独特。他笔下的上帝,本质上既不是一个公正和慈爱的上帝,也不是一个理性的上帝,而是一个感知的上帝,是一切感知的最终保证。再进一步,根据“存在就是被感知”的理论,上帝也就是一切物质存在的最终保证。而且上帝无死角的全知,保证了这个物质世界以一种连续的方式存在,而不是离散地存在于不同人的不同感知里面。也就是说,上帝的全知保证了,当我离开家的时候,家里的家具并没有因为我的离开而不再存在,而等我回到家,因为感受到家具,它们又拥有了存在。同时也避免了如果任何人都没有看到某个悬崖,这个悬崖就不存在的荒谬结论。

这就是我为你解读的第三部分,为你解释了人们在什么意义上误解了贝克莱的学说。约翰逊那个看起来很聪明的反驳,其实完全没有命中要害,他的这个反驳后来甚至被人们归结为一种类型的逻辑谬误,就叫作“诉诸石头的谬误”,说的就是并不直接指出对手的真正问题,而是用一些看似相关的事实打发掉对手的论证。贝克莱其实并不否认外在世界的存在,而只是要说明,物质世界的存在并不是第一位的,而是依赖于心灵的。而上帝这个最高的精神性存在,既是我们各种观念产生的最终原因,也是这个物质世界能够以连续,而非离散的方式存在的最终原因。在这个意义上,贝克莱的这个理论其实一点都不会妨碍我们的日常生活。

最后,我们再来说说如果真的想要反驳贝克莱的这个理论,可以从哪里入手。

前面我都是在为你解读贝克莱这个理论的正面价值,澄清人们对他的误解。估计听到这里,你还是会觉得有点不爽,这个理论明明和我们的日常经验和直觉完全相反,我们难道没有办法驳倒它吗?当然也不是这样。在这里,我们就来看看可能从什么角度反驳他的这个理论。

关于这个问题,不同的学者会有不同的判断,我在这里只想给你提供三种不同的思路,作为进一步思考的参照系。这三个思路,一个是从纯粹逻辑的角度,一个是从心灵与世界关系的角度,另一个是从经验主义内在逻辑的角度。这部分可能有点烧脑,我会慢一点说,希望你能跟着我一起来做这个思维游戏。

从纯粹逻辑的角度表明贝克莱的推论存在错误的方式,是承认他证明了被感知到的事物是存在的,但是指出,他其实并没有证明,“只有被感知到的事物才是存在的”,也就是说,他并没有证明,没有被感知到的事物不能存在。这样的话,在感知和存在之间的等同关系就不成立了,至少是大大削弱了。这个批评是罗素在他的《西方哲学史》里对贝克莱提出的批评。

从心灵与世界关系的角度看,我们前面提到过笛卡尔式的二元论,让我们很难说物质实体如何导致对应的观念,但是如今主流的科学理论,认为所谓的心灵或者头脑,其实都可以被还原为物质,比如大脑皮层、神经细胞之类的东西。因此,也就没有一种笛卡尔式的二元论困难了,一切都是物质对物质的作用。这个可以说是来自现代科学的反驳。

但是在我看来最有意思的反驳或许是来自经验主义内部的批评。之所以说这个批评最有趣,是因为贝克莱还可能对前两个反驳做更多的回应,但是这个来自经验主义自身逻辑的反驳,恐怕是致命的。我在前面提到过,贝克莱把经验主义的逻辑运用得“相当彻底”,而没有说“最彻底”。说“相当彻底”是因为他颠倒了经验和世界的优先性,不再是世界导致经验存在,而是经验导致世界存在。说他还不是“最彻底”,就是因为他通过经验确认了外在世界的存在。如果把经验主义的思路真正贯彻到底,我们其实是没有办法确定,这个外在的世界真实存在,我们只能确定关于这个世界的观念在心灵中真实存在。至于这个世界是不是存在,我们是不确定的。

现在,我们经常能够在科幻小说或者电影里,看到类似的设定。这个批评其实就是后来休谟对贝克莱的批评,休谟也由此得出了更加极端的经验主义结论,把经验主义推向了怀疑论,也就是怀疑外在世界的存在,怀疑我们关于世界的观念是否真实。

到这里,贝克莱的《人类知识原理》就为你解读得差不多了,我再来为你总结一下几个知识要点。

首先,贝克莱在这部书里提出的最重要的哲学命题就是“存在就是被感知”,这个命题可以说是哲学史上被误解最多的理论。第二,贝克莱提出这个理论的目的,是为了反对各种形态的唯物主义、怀疑论和无神论,他要打消物质实体的优先性,确立精神实体的优先性。第三,贝克莱论证这个命题的逻辑其实相当简单:既然我们的所有认识都是由观念而来,那么我们感知到的那些外在事物,也只能是观念的聚合。第四,贝克莱的这个理论虽然非常有力,我们还是有办法去反驳他,其中最有力的反驳,是指出他其实还是没有把经验主义的逻辑贯彻到底,不能从观念的存在推论出外在世界确实存在。

在结束这期音频之前,我还想跟你说,贝克莱这个经常被人们误解的理论,其实对后来的哲学发展产生了非常重要的影响。比如,我们提到了,休谟提出带有怀疑论色彩的经验主义,就是贝克莱的直接影响;休谟又把贝克莱的经验主义往前推进了一步,于是就得出了怀疑论的结论。再比如,这种认为物质存在依赖感知的理论,对于由康德开启,直到黑格尔结束的德国观念论也有重要的影响,这些观念论哲学家继承了观念具有最高实在性的看法,继续反转世界和观念的关系,这种反转到了黑格尔那里达到了极致,世界变成了观念的外化。

在当代的哲学讨论中,贝克莱提出的感知理论和关于语言本质的理论,也对逻辑实证主义和之后的分析哲学发挥了持续的影响。当然,这些不同方向上的影响肯定是贝克莱本人始料未及的。

撰稿:刘玮 脑图:摩西脑图工作室 转述:江宁

划重点

1.如果我们更加彻底地贯彻经验主义的基本原则,就应该反转洛克设定的世界和经验之间的关系,不再是世界导致经验,而是经验导致世界。

2.贝克莱其实并不否认外在世界的存在,而只是要说明,物质世界的存在并不是第一位的,而是依赖于心灵的。