《世界因何美妙而优雅地运行》 傅渥成解读

《世界因何美妙而优雅地运行》| 傅渥成解读

关于作者

这本书的编者是美国的约翰·布罗克曼(John Brockman),他是美国著名的文化推动者、出版人,“第三种文化”领军人,也是 Edge 社区的创始人。 Edge 社区被誉为是“世界上最聪明的网站”,它囊括了许多当代在学术界和思想界有影响力的重量级人物,包括著名的学者、思想家、诺贝尔奖得主、知名媒体人、艺术家和企业家等。

关于本书

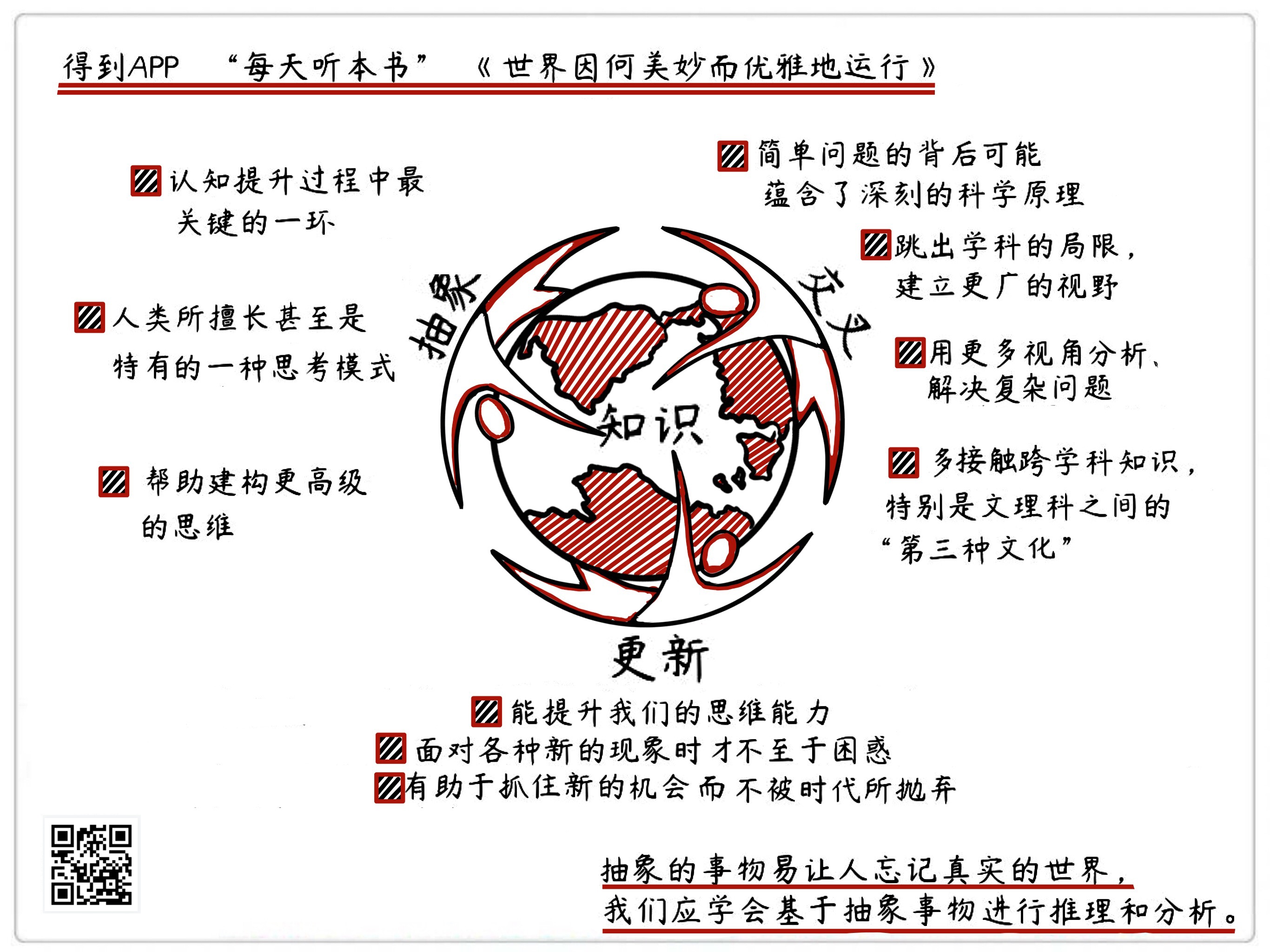

《世界因何美妙而优雅地运行》这本书是 Edge 社区最顶级的科学家直接向公众解释各种科学机制和原理的集合,他们都很擅长讲故事,每个故事分别代表了一种重要的科学思维方法。这其中共有三种方法,分别是知识的交叉、知识的更新和知识的抽象。这三种方法不但对于科学家们的研究有着重要的意义,而且如果我们也可以掌握这样的方法,那么我们自己的思维也可以得到全面的提升。

核心内容

Edge 社区最顶级的科学家直接向公众解释各种科学机制和原理。从这些科学知识的讲解中,我们将学到三种重要的科学思维方法:知识的交叉、知识的更新和知识的抽象。知识的交叉可以帮助我们打通不同学科,为我们分析问题提供新的视角;知识的更新则可以帮助我们及时摒弃那些陈旧过时的观念,让我们始终保持在知识的最前沿;而知识的抽象则可以帮助我们认识到具体事物背后更加本质的结构,从而大大提高我们思维的层次。

你好,欢迎来到每天听本书。今天为你解读的这本书是来自 Edge 社区的《世界因何美妙而优雅地运行》,这本书的中文版大约40万字,我会花30分钟左右的时间,用三条不同的线索解读这本书中提到的一些重要的科学概念,帮助你串联起已有的知识体系,从而在解决实际问题时形成一些崭新的思路,更希望通过这些讲解让你一窥科学之美。

Edge 社区被誉为是“世界上最聪明的网站”,它囊括了许多当代在学术界和思想界有影响力的重量级人物,包括著名的学者、思想家、诺贝尔奖得主、知名媒体人、艺术家和企业家等。到底是怎样一种理念将这些各行各业最顶尖的头脑聚集在一起呢?故事得从1959年说起,当时,英国著名的科学家兼小说家查尔斯·斯诺指出,西方的知识分子正在形成两种分裂甚至对立的文化,这两种文化大致跟我们平时常说的理科和文科思维模式有些类似。许多科学家的人文素养和社科知识非常欠缺,与此同时,一些人文学科的教授对科学也很无知,甚至可能相信伪科学。

斯诺本人一直尝试填补科学与人文之间的鸿沟,因而他提出了“第三种文化”的想法,这种文化传递的是“科技与人文的十字路口”的知识和理念。而 Edge 社区就是第三种文化的代表,有趣的是, Edge 社区的创始人约翰·布罗克曼还发现:崇尚第三种文化的思想家们热爱传播,喜欢直接向大众传达他们的思想,正是这种理念才把一群伟大的头脑聚集在了一起。所以,每年 Edge 社区的年度问题不是让这些大神进行高端对话,而是尝试直接与公众沟通,用浅显易懂的语言回答那些深刻有趣的问题。

我们介绍的这本书就是这群顶级的科学家直接向公众解释各种科学机制和原理的集合。这些学者都很擅长讲故事,这本书中所收录的科普文章都很生动地反映了重要而且前沿的科学原理和知识。学会具体的科学原理固然很重要,但我们并非每个人都是科学家或研究者,更重要的应该是学会这些重要的思维方法。

在这本书中,有三种重要的思维方法对于解决我们在工作和生活中遇到的各类问题时都是广泛适用的,这三种重要的思维方法分别是知识的交叉、知识的更新和知识的抽象。这三种方法可以从不同的角度帮助我们进行认知升级,其中:知识的交叉可以帮助我们打通不同学科,为我们分析问题提供新的视角;知识的更新则可以帮助我们及时摒弃那些陈旧过时的观念,让我们始终保持在知识的最前沿;而知识的抽象则可以帮助我们认识到具体事物背后更加本质的结构,从而大大提高我们思维的层次。接下来,我们首先来听听这本书里的几个有意思的故事,初步感受一下三种科学思维的方法。

这本书里充分体现知识的交叉的内容可能就要数美国国家航空航天局(NASA)太阳系探测项目的科学家凯文·汉德的回答了,这节内容也是最有趣的,它的标题叫做“论海洋与机场安保”。为什么海洋会跟机场安保扯上联系呢?这得从机场安检门的工作原理说起。我们中学都学过电磁感应定律,如果将一块导体放到变化的磁场中,切割磁感线会产生感应电流,而电和磁可以相互转化,所以有电流经过就会产生感应磁场。而安检门可以检测通过它的磁场,一旦检测到磁场,安检的警报就会响起,所以过安检时要解下皮带、掏出硬币和钥匙等等。

有趣的是,这种方法也被用到了外星生命的探测中。当 NASA 的飞船飞越木星的第四大卫星木卫二时,对木卫二做了一个安检,结果发现,木卫二虽然自己没有磁场,但却有感应磁场。也就是说,这意味着木卫二上存在着一些本身没有磁性的导体,而盐水就是这样一种导体,这就暗示我们,木卫二上可能存在着海洋。由于生命起源于海洋,因此这也暗示了外星生命存在的可能性。从这个例子看出,科学知识是跨越学科和具体应用的界限的,不同领域的研究会用到相同的方法,即使看起来完全不同的研究方向也有学科交叉的可能性。

除了学科交叉,还有许多内容是会刷新你的既有观念的。比如我们都知道,动物的近亲繁殖是不好的。宠物医生会告诉你,为了培养纯种的宠物要进行近亲繁殖,但会让你的宠物繁殖能力下降、死亡率升高、免疫能力降低、肿瘤风险增加……近亲繁殖这么可怕,是不是说越远缘的繁殖就对生物越有利呢?剑桥大学动物行为学教授帕特里克·贝特森就指出,其实这样可能过犹不及,因为过于远缘的生物种群适应着不同的生存环境,让来自适应不同环境的生物交配,很可能会带来其他疾病。比如本来适应低温环境的生物身上有保温的性状,把这些生物带到热带环境下,与热带生物进行杂交,这些保温的性状可能就变成了一种容易发热的疾病,这对生物是不利的。需要强调的是,我们上面所讨论的这些东西不能简单推广到人类社会。

最后,书中更有很多内容是提高我们思维的层次的。例如华人数学家丘成桐提到,“数学对象”本身就是一个有意思的科学原理。比如说“球体”这样一个概念,我们见过足球、篮球、网球甚至地球,但从没见过抽象的球。那是因为数学家所说的球体不是真实世界里的任何一个球,而是对各种球的抽象。数学上关于球的所有定理都不依赖于现实的物体本身,反而必须依赖于完全脱离实际的抽象数学对象。只有明白这点,我们才能正确理解抽象思维和形象思维之间的关系,最终认识到抽象思维对于我们理解世界的重要性。

从上面这三个例子,我们看到,知识的交叉、知识的更新和知识的抽象可以帮助我们很好地理解各种复杂的科学现象。接下来,我们就从这三个角度切入,对书中提到的大量科学原理进行一个重新的梳理,希望这些介绍能帮你在解决工作和生活中遇到的一些问题时形成有益的新思路。

我们首先来介绍一些有趣的学科交叉的知识,学科的交叉不但在分析复杂问题时可以给我们提供新的视角,还可以帮助我们建立更广的视野。在这本书里,耶鲁大学的社会学教授克里斯塔基斯用一个我们非常熟悉的例子介绍了知识背后复杂的学科交叉。

我们在小时候都问过自己的爸爸妈妈为什么天空是蓝色的?这个问题困扰着古往今来的许多物理学大师,包括亚里士多德、达·芬奇,开普勒、牛顿、欧拉以及爱因斯坦,他们都尝试回答这个问题。还有许多实验科学家费尽心思想在瓶子里制造一个蓝天,又或者爬到比云层更高的山顶对蓝天进行更直接的观测,但这个问题直到20世纪以前都没有一个很好的回答。为什么会这样呢?因为每个科学家都在用自己专业范围内的知识回答这个问题。比如,有的化学家觉得是空气中某种有颜色的物质使得天空呈现为蓝色,但这个解释是错的,仅仅依靠化学没有办法解决这个问题。

光学是物理学的一个分支,物理学家发现,太阳光是一种白光,这种白光是由各种频率不同颜色的光混合而成的,之所以我们看到的天空是蓝色的,是因为太阳光与构成空气的气体分子相互作用,使得白光中的蓝色部分被散射,并最终进入到我们的眼中。那么,为什么气体分子只散射蓝色的光不散射红色的光呢?这个问题在18世纪末由物理学家瑞利勋爵找到了一个解释,他发现,当光的波长跟气体分子的大小相近的时候,入射光的强度跟它的波长(也就是颜色)是有关的,波长越短的光,也就是蓝、靛、紫色的光就越容易被散射。然而这个解释就够了吗?这只能解释为什么天空不是红色,却没法解释为什么天空不是紫色,紫光的波长可是比蓝光更短的。

到了这一步,物理学家就无能为力了,这必须用到生物学的知识,也就是我们的肉眼对蓝光比对紫光更敏感,这是一个实验事实。可是为什么会这样呢?这里我提供一种可能的解释,那就是紫光与紫外线频率比较接近,我们的眼睛为了避免紫外线的辐射,在进化的过程中逐渐变得对紫色不那么敏感了。

我们回过头来看这整个故事,发现要介绍天空呈现蓝色背后的原因,不但需要物理学的知识,比如光的散射,还需要化学知识,比如氧气和氮气分子的大小以及生命科学的知识,比如眼睛对不同颜色的敏感性。克里斯塔基斯用这个例子想说明的是:看起来简单问题的背后可能蕴含了深刻的科学,要想真正解决一个科学问题,我们必须跳出学科的局限,站在更大的视角来理解。

听了上面的这个理科知识的例子,你可能对学科交叉的感觉有了一些触动。事实上,文科之间也有这样的交叉,比如气候的改变可能导致游牧民族南下,给中国带来新的社会组织形式,这是地理学与社会学之间的交叉作用。那么在文科和理科之间有没有什么学科交叉呢?伦敦大学哲学学院的巴里·史密斯教授通过一个非常好的例子介绍了这种学科交叉。

我们首先来想象这样一个问题,假如只能用一个词来描述柠檬这种水果,你会选择快这个词还是慢这个词?在上世纪五十年代末,科学家们就发现,大部分人在这两者之间会选择用快来形容柠檬,2013年的一次网络实验重复了这一结果,大约65%的实验者都会选择快而不是慢,不同学科的知识可以用不同的视角来解释选择快的原因。比如从哲学的角度进行解读,史密斯教授就提醒我们,以这个例子出发,来反思共识的意义,也就是说,一个大家几乎公认一致的回答不但可能是错误的,甚至有时连错误都谈不上,是一个完全没有意义的共识。

再比如说,从文学的修辞手法的角度来看,柠檬与快的联系就类似于“通感”这种手法。通感的意思是将人的不同感觉互相沟通、转换。比如朱自清在《荷塘月色》里就写道:“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。”这就把嗅觉和听觉联系在了一起,通过用词的转换使我们能够利用一种认知模式去描绘出另外一些体验。这种手法也常常出现在我们的语言中,通过一些转换来描述难以说明的感觉。

以对声音的描述为例,我们会说音符的高低、也会说一个人的声音尖、说有的乐器声音更沉等等,这些描述扩展了语言描述上的可能性。不过这个快柠檬的例子仅仅只是一个修辞学的问题吗?许多神经科学家很早就注意到了这种现象,他们将这种现象叫做“联觉”,也叫交叉知觉。这是我们神经系统中的一种感知状态,一种感官刺激会自发地引起另一种感官的感知或认识。这是一种很奇特的体验,但其实在人群中非常普遍,比如有的人在看到一些数字或者听到一些声音时会感觉到其中的“颜色”,许多实验心理学家也对这种交叉知觉展开了研究,许多神经科学家都相信这样的体验可能与一些神经系统疾病有关。

有的艺术评论家会强调这种联觉对于艺术家创作所带来的影响,这些艺术家的作品常常能带给读者或观众更全面的感官体验,比如著名的法国诗人波德莱尔曾有这样的名句:“有的芳香新鲜若儿童的肌肤,柔和如双簧管,青翠如绿草场。”许多神经科学家相信这些描述通感的名句与波德莱尔本人因神经性梅毒所导致的联觉体验有一定的关系。

其实我们每个人也可以从自己的视角来认识快柠檬背后的道理,这里我也提供一个新的视角。虽然快和柠檬本身不能成为合适的搭配,但我们之所以选择快,是因为可能快和柠檬在各自常用的搭配里存在着某种平行关系。我们让计算机学习人类的语言,不但要让计算机学会正确的搭配,也要学会这些平行关系。事实上,我们现在所使用的在线翻译、语音输入等技术都建立在这些关系的基础上。此外,快柠檬还像是迁移学习,也就是把一个方面的经验迁移到另外的一个领域去的其中一个中间步骤。假设我们考虑将为围棋而设计的 AlphaGo 运用到金融投资领域中,那么,在这个过程中如果可以最大限度地迁移已有的经验,不但可以节省成本,也可能帮助我们得到更为通用的智能。

刚刚提到的两个例子向我们展示了学科交叉的魅力。我们看到,讲述日常生活中习以为常的现象,比如蓝天形成的原理,这背后可能需要用到物理、生物等多个学科的知识。从快柠檬这个例子中我们看到,要想真正理解人类思维背后隐藏的机制,可能要用到哲学、文学、语言学、心理学、神经科学以及人工智能等诸多领域的知识。每种新的知识都为我们提供了新的视角,而每种新的视角都可能是解决问题的新工具。我们需要有更广阔的视野,主动去接触各种跨学科知识,尤其是理科和文科之间的第三种文化。

说完了知识的交叉,接下来,我们要介绍的另一种重要的思维方法是知识的更新。更新我们的知识常常是一件让我们感到痛苦的事情,因为新知识常常会挑战我们旧有的观念,在最初接触时会觉得有些不适应。但这种知识的更新绝对是有必要的,学习新知识可以让我们走出旧的舒适区,提升我们的思维能力。更重要的是,因为我们正处在一个充满变动的时代,一旦知识体系不再更新,我们很可能没有办法抓到最新的机会,甚至可能马上就会被时代所抛弃。

我们先来看一个自然科学中的例子。随着在20世纪中叶 DNA 双螺旋结构的发现,我们对生命的理解进入到了分子尺度,分子生物学的时代随之到来。分子生物学告诉我们,生物体的各种性状表现都是由基因所决定的,这也是现在非常流行的基因检测技术的科学基础。通过基因测序技术,得到你的基因序列,从而推测你的各种表现型特征,尤其是那些与疾病相关的特征。但生物学家们在最近几十年的研究中了解到了更多的信息,美国罗格斯大学教授,人类学家海伦·费雪就强调了“表观遗传学”对经典遗传学的补充作用。

表观遗传学理论强调的是在基因之外,环境的因素所起到的重要作用。比如把一对双胞胎放在不同的环境里生长,他们可能会出现不同的表现型,比如一个晒黑了,一个长胖了等等。在经典的分子生物学框架下,双胞胎尽管出现了这种外表上的差异,但由于基因是完全一致的,所以他们在遗传上应该也是等效的。然而,表观遗传学却告诉我们,这两个双胞胎的差异不仅仅局限于外表,环境的差异会导致基因上也出现一些修饰,从而让双胞胎在遗传中表现出差别。

作为一位人类学家,费雪特别举了一个与人类学有关的例子,在摩洛哥,同一民族的人可能居住在不同的环境中,他们有的是牧民,生活在沙漠;有的是农民,生活在山里;还有很多人是城镇居民。研究表明,这些人因为居住的地点不同,虽然这些人的基因90%以上是相似的,但如此相似的基因,却有超过三分之一的基因在表达上出现了显著的差异性。比如城镇居民的呼吸道系统基因就呈现出活跃性,这很明显是由于城市环境中特有的微小颗粒物质所造成的,这个例子反映出表观遗传因素在诸多疾病和健康状况方面所起到的重大影响。随着科学家们对表观遗传现象的认识不断深入,他们发现不仅是呼吸系统疾病,癌症以及临床抑郁症和精神类疾病都可能受到了影响。

听到这里,相信你对于生物与环境的关系有了新的认识,表观遗传学向我们展示了环境对基因的影响。这里所说的环境既包括了外界环境,也包括了我们自己的生活习惯甚至是一些特殊的经历。而随着分子生物学技术和表观遗传学的发展,在未来,基因检测所告诉我们的,将不只是那些静态的基因信息和冷冰冰的预测,还会包括我们跟环境相互作用的一些信息,这会是生物学理论的重大突破,它也对精准医疗和预防医学有着重要的意义。

接下来我们来介绍一个社会科学中的新观念。先不妨想象这样一个例子:把纯黑的墨水加入到清澈的水中,水的颜色会处在某种灰色的中间状态。用这种现象做一个类比,两个人在某种观点上存在分歧,通过沟通可能会达成一个不偏不倚的共识。然而事实真的会这样吗?我们在现实生活中常常会看到持有不同观点的人不但不会因为沟通而达成共识,甚至会越发走向分裂。为什么会出现这样的现象呢?美国霍普学院的社会心理学家戴维·迈尔斯就介绍了“群体极化”的研究结果,所谓极化,就是指观点的两极分化。近年来的社会心理学实验研究发现,群体互动会增强人们的初始观点。比如在网上对某个电影持有不同评价的人会互相攻击,互相指责,他们在争吵中越来越坚持自己的观点。而持有相同观点的人聚集在一起又会怎样呢?他们不会聚在一起反思自己的观点,跟自己人交流起来,只会让整个群体的观点变得越来越极端。

这样的实验结果其实跟我们的传统直觉是相违背的,为什么人与人的沟通不能类比成墨水跟清水的混合呢?这是因为沟通的发生从来就不是均匀的,意思是说我们从来就不会跟任意随机的人进行交流,甚至会排斥跟那些与我们观点天差地别的人进行交流。迈尔斯教授甚至为此总结出了一个公式,就叫“观点的隔离+交谈=两极分化”。

把这个观点运用到生活中,我们就发现互联网上的社交圈和推荐系统不是在帮我们获取信息,而是在加强我们既有的观念。这对我们可能有一些正面作用,比如可以帮助癌症的幸存者之间实现情感上的互助,但另一方面,它也带来了极端化的负面影响,比如一些本来只是理性质疑转基因食品安全性的朋友聚在一起,互换信息相互交流,最后可能会完全失去理性,变成一个盲目反对转基因的团体。

上面我们所介绍的两个例子反映的都是比较新的观点。表观遗传学的研究成果告诉我们,经典分子遗传学的知识没法解释所有的遗传现象,基因与环境之间存在着更复杂的互动;而沟通导致极化这一观点则挑战了我们的直觉,只有理解了这种新观点,我们才能准确地理解各种社会现象,避免导致群体极化的结果。我们的终身学习不能停留在一辈子研究旧思想旧理论,而是要“苟日新,日日新”,只有不断接触新理论和新思想,我们思维的提升才能永远紧跟时代的步伐,在面对各种新的现象时才会不至于困惑。

最后,我们再来看看这本书中关于与知识的抽象有关的例子。抽象是我们认知提升过程中最关键的一环。一旦缺少了抽象这样一个步骤,哪怕一个人掌握了很多跨学科知识和最新的知识,他的思维层次仍然无法提高,因为他永远停留在直观的实例,缺乏举一反三的能力,也没有办法提出新的概念。只有把直观化、图像化与抽象化结合起来,我们的思维才能真正提升。

在这本书中讲述了大物理学家费曼的一个例子。我们在中学的时候都学过光的折射,把一根筷子插到水里,看起来就好像筷子折断了一样。这种现象难以理解,光明明有一条直线不走,为什么要走一条折线呢?费曼用了一个很直观的比喻来解释折射现象,假如一个救生员希望用最快的方式把溺水者救上来,他不会立马朝着溺水者的方向直线游过去,因为游泳会浪费大量时间。正确的做法是,他跑到最接近溺水者的岸边,从那里下水救人。这是走了一条折线,看起来是更远的距离,但其实花费的时间是最短的。光所选择的路线就跟救生员一样,也是选择了一条耗费时间最短的路径。

听到这儿,相信你一定对光的折射有了更直观的理解,但费曼本人并没有满足于为一个古老的问题提供了一个好的解释,他从光的折射看到了量子力学中一个更基本、更抽象的问题。量子力学用“概率”这个概念去描述物理世界所发生的一切,在这种视角下,光子所走的路线不应该只是某一条最短的路径,而是应该以不同的概率同时走过各种不同的路径,这就像同时有无数个救生员,同时沿着不同的路径去救那位溺水者,而在不同的路径上,救生员经过的概率是不同的。从这个问题出发,费曼发展出了一套路径积分的方法用来处理这些不同的路径,用这种方法,他得到了量子力学的另一种描述方式,他也因此成为了量子电动力学的奠基人。

“费曼的救生员”的故事给我们的重要启示是:通过例子、图像、比喻、故事尝试来理解的常常都是抽象的事物,一旦理解了这些抽象事物,我们就得甩开那些比喻、故事或者具体的实例,直接基于抽象事物进行推理和分析,从而建构我们更高级的思维。

听到这儿,你可能会想,到底应该怎样去拥有抽象思维从而理解抽象事物呢?其实我们每个人都有很强大的抽象思维能力。在这本书中介绍了法国社会学家、哲学家让·鲍德里亚提出的“类像先行”概念。这本书的中译本把类像翻译为模拟物,这是一个直译,不过这个直译可以更好地帮助我们理解这个概念。所谓模拟物先行,讲的是这样一种现象:地图是一种真实世界的模拟物,一旦有了地图,我们就把各种实体的东西抛到了脑后,把地图上的一切直接当做了真实的一切。其实我们很熟悉各种模拟物,比如每天都使用的货币,就是对价值的某种抽象化;再比如说,经济学意义上的市场并不是我们在路边看到的任何一家市场。

模拟物将我们与真实的世界区隔开,这种区隔导致了许多抽象概念的形成。我们从小学习的过程就是在逐渐建构各种抽象概念,比如在幼儿园会学到一个苹果加两个苹果等于三个苹果这样具体的例子;到了小学一年级,我们把数字跟实物区隔开,于是学会了1+2=3;进入高年级,我们把变量跟数字又区隔开,就学会了x+y=z。伴随着抽象化的过程,我们不断看到了数学运算背后越来越本质的东西。因为事物的本质常常与事物本身有一定的距离,所以模拟物与真实世界的割裂是我们认识过程中至关重要的一步。

在最近两年很火的一本书,尤瓦尔·赫拉利的《人类简史》中,他就提到,智人之所以能够在生存竞争中活下来,主要是由于强大的虚构能力,也就是一种建构抽象概念的方法。通过虚构,人类变得团结,建立出社会秩序……赫拉利所强调的虚构与鲍德里亚的模拟物先行异曲同工。我们作为智人,其实在大多数场合都是直接依赖于抽象的概念来思考问题。不过,这种模拟和虚构的能力也给我们带来了一些问题,模拟物让我们忘记了真实的世界,把某种模拟的东西当做了真实。

说到这儿,关于 Edge 社区的《世界因何美妙而优雅地运行》聊得也就差不多了。回顾一下,我们读完这本书,会有以下的一些收获。

首先,通过飞机安检与外星生命探测、天空为什么是蓝色的和快柠檬这三个例子,我们看到,学科的交叉不但在分析许多复杂问题时可以给我们提供新的视角,还可以帮助我们建立更广的视野。

其次,通过近亲繁殖、表观遗传和沟通导致观点极化的例子看到,我们所固有的许多观念并非天然正确,许多新知识常常会挑战我们的老观念,只有保持知识的更新,我们才能抓住最新的机会,才能不被时代所抛弃。

最后,通过数学概念、费曼的救生员和模拟物先行这三个例子,我们感受到知识的抽象对我们思维的提升。抽象是人类所擅长甚至是特有的一种思考模式,我们借助这种方式建构了更高级的思维。在理解各种事物时,常常会从例子、图像、比喻和故事出发,但我们必须离开舒适区,学会基于抽象事物进行推理和分析,因为这才是通往新知识领域的真正关键。

介绍完了这三种重要的思维,我们来谈谈这种文集类的书的阅读方法。一般的书籍我们可以提取章节的大意,不断概括其要点,而像这种文集类的书全是干货,那我们应该怎么阅读呢?

第一种方法就是,根据自己的知识背景,从你最熟悉的名人和最熟悉的概念开始看起,然后逐渐延伸到那些虽然听说过,但并不熟悉的一些作者或者科学概念。当大致理解了书中的诸多概念后,我们可以自己试着用自己的语言来介绍这些概念,这样才能建立起属于自己的知识结构。

事实上,我们其实还展示了这类书的另外一种「读法」,那就是自己先大致想一个框架,然后把书中的内容填进框架中。我们这次的框架就是知识的交叉、更新和抽象三个部分。这是一种高效的读书方法,很多书都可以这样读,比如拿到一本中国通史,从头读到尾读下来非常累。这时,你可以按照自己的框架来读书,比如你对科举感兴趣,那就读所有章节里关于官员选拔制度和官制的部分,如果你对自己的框架不放心,你甚至还可以拿另一本书的目录来读这本书,比如对照着一本经济史的目录来读中国通史中所有关于经济的部分。

如果你对这些科学概念和故事感兴趣,在我们的「每天听本书」里,还有另外本来自Edge社区的《那些让你更聪明的科学新概念》,里面有更多有趣的科学知识在等着你。

撰稿:傅渥成脑图:摩西转述:江宁