《〈西游记〉与中国古代政治》 贾行家解读

《〈西游记〉与中国古代政治》| 贾行家解读

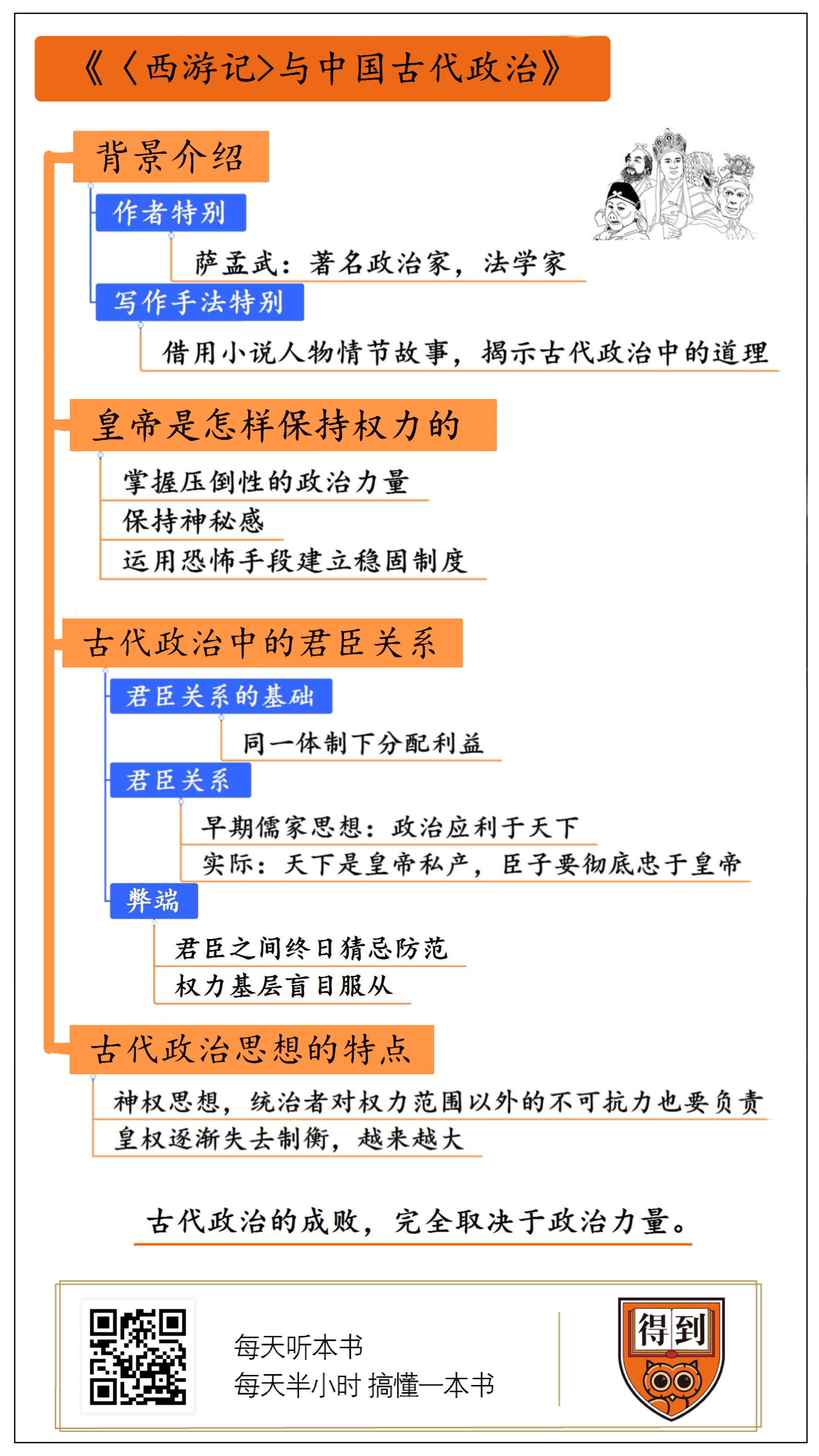

关于作者

萨孟武,中国近代著名政治学家、法学家,曾任南京中央政法学校行政系教授、中山大学法学院院长、台湾大学法学院院长,是现代中国古典政治学研究的开创者,著有《中国政治思想史》《中国社会政治史》《儒家政论衍义》《社会学概论》《政治学概论》等中国政治学经典著作。

关于本书

在本书里,萨孟武运用古典名著《西游记》中的人物情节,生动阐释了中国古代政治运行中的细节和原理,结合对相关历史事件、中外政治学典籍的解读,揭示了政治运行的内在逻辑和隐秘轨迹。他通过古典小说来分析古代政治思想的作品,实现了从历史知识到智慧洞察的过度,六十年来,一直深受文化界和读者的喜爱。

核心内容

古代政治运行取决于政治力量。君主们貌似随意、无逻辑的行为,实际上都围绕着维系和扩张政治力量的目的。君臣关系的基础,是在同一个格局下分配利益,这形成了君臣间猜忌防范、权力基层盲目服从的独特状态。皇权逐渐摆脱制衡力量,变得强大而不可控,是古代政治的突出漏洞。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《〈西游记〉与中国古代政治》,本书共有208页,我会用25分钟的时间为你讲述:在魔幻的西游世界里,隐藏着哪些中国古代政治的秘密?

在古典文学里,《西游记》是个特殊的存在。它既是最有名的文学经典,又是那种我们喜欢在坐火车或上厕所时阅读的可爱读物。它的想象天马行空,充满传统文化里最稀缺的童真乐趣,但在有意无意间,又对现实进行了含而不露、深刻老辣的戏仿和批判。越是熟悉中国文化的读者,越能感受到它的魅力。这种虚虚实实的魅力,让《西游记》的读者群跨越了各个年龄和知识层次,他们对《西游记》保持着很高的忠诚度。比如,钱钟书从小就对《西游记》倒背如流,在做学问时,也特别爱引用小说里的情节典故。到了晚年,钱钟书看86版电视剧《西游记》,仍然全情投入、手舞足蹈,还模仿儿童的笔体写剧评,向报纸匿名投稿。

几百年来,出于各自的理解和感慨,对《西游记》的评点本、续写本,一直层出不穷。特别是现代,研究和改编《西游记》,始终是热门选题。不过,本期音频说的这本《〈西游记〉与中国古代政治》,和常见的《西游记》读物还不大一样。

首先,作者就有点特别。本书的作者萨孟武,既不搞文学历史研究,也不是文献学、民俗学家,而是中国近现代一位著名的政治学家、法学家。他是中国古典政治学研究的开创者,编写过很多中国政治学经典著作,他的学术特点是运用西方学术架构来研究中国古代政治思想、政治制度和政治理论。在专业研究之余,萨孟武也经常用大众熟悉的古代小说为例,写政治学的普及文章,绕过那些专业艰深的理论,直接分析政治运行中的细节和原理。

另外,这本书的写法也和其他解读《西游记》的读物不同。《〈西游记〉与中国古代政治》最早是1957年出版的,比近年来的“戏说”“水煮”古典名著热要早很多。萨孟武的兴趣也并不在分析《西游记》文本上,在他看来,小说是社会意识的表现,携带着当时的政治文化基因,他只是借用小说中的人物情节做事例,揭示古代政治中的道理。

本书一共收录了18篇文章,每篇的话题都取材自《西游记》的一个情节,像孙行者的紧箍儿、乌鸡国国王为什么不敢控告全真怪等等。但找到这个发力点之后,萨孟武就不再讲故事了,而是集中精力分析历史材料,为读者解读这类政治现象背后的逻辑和原理。他所关注的,是古代君权与相权、政治和司法体制等核心政治问题。所以,与其说这本书是解读《西游记》,不如说是借题发挥,专讲古代政治的。

萨孟武的这一系列作品,一共有三本,另外两本是《〈红楼梦〉与中国旧家庭》《〈水浒传〉与古代社会》。这三本书,系统分析了古代的政治、社会和家庭,是一个很受欢迎的系列。这套书从问世起,一直很受文化界和读者们的好评。萨孟武的眼光很独到,凭借着政治学的功底,他对著作的解读,实现了从历史知识到智慧和洞察的过渡,能帮我们看清古代政治社会运行的隐秘轨迹。许多我们没有留意的细节,经他一揭示,才知道背后还有另一层深意。

《〈西游记〉与中国古代政治》里的18篇文章,既前后呼应,又彼此独立。本期音频就把这些话题归纳成几个有代表性的问题来说。但是,在开始之前,我们要先要用一分钟的时间,介绍一个最重要的前提:古代政治运行的动力是什么?

萨孟武认为,所谓政治,实际表现为命令和服从的强制关系。要强制别人服从,必然要有权力。所以,政治是以权力为基础的。中国的二十四史,就是一部争夺政权的历史。而决定政治更替的,并不是古人所说的天命或民心,而是政治力量的大小。政治力量,就是对行政体系、经济和军事以及各个利益集团的控制力。本书的视角,就是围绕对政治力量的观察,将《西游记》的情节,同现实政治现象进行类比。从政治力量这个出发点,就引出了本期音频要说到的三个话题了:第一个是古代政治里的焦点问题,皇帝们是怎样维持权力的;第二个,我们来分析古代皇帝与大臣的真实关系是什么样的;第三个,再来说一下中国古代政治思想的特点。

下面,就开始第一个话题:皇帝为了维系权威地位,会运用什么样的手段?

帝王是古代政治的中心人物,我们先来分析这个角色。《西游记》里的神仙魔怪,几乎都有现实对应,那么,谁是最合适的帝王样本呢?当然是玉皇大帝了。我们就来看看玉皇大帝运用了什么手段来维持权力。

第一,要使用政治力量,而不是依赖恩情。玉皇大帝在这方面犯过大错误。

孙悟空大闹天宫时,玉皇大帝没有果断使用政治力量,而是选择了姑息政策。我们刚说了,政治运行的动力是政治力量。对皇帝来说,最首要的,是掌控和巩固政治力量,相比之下,实行什么法令、用什么人、做一个明君还是一个暴君,都是次要的。按照这个准则,孙悟空闹龙宫抢走定海神针、闹冥府注销了死籍,都是破坏法纪的行为,已经触犯了玉帝的底线和权威,玉帝就该毫不妥协、不计代价地派兵讨伐,以显示调动各路神仙和天兵天将的政治力量,而他却听信了太白金星的招安建议。太白金星的招安,只是一时苟且的姑息政策,必定会招来更大麻烦。

现代人读历史,有时分不清在古代政治中,什么是宽大,什么又是姑息,这个区别取决于问题是否涉及到了政治力量。比如,如果大臣向皇帝进谏,话说得很难听,但并没有威胁到皇帝的政治力量,那么,只要皇帝头脑清醒,就可以忍耐或从轻处罚,这属于宽大。但如果分歧来自于政敌,无论自己是对是错,为了维系权威,皇帝都会压制,否则就是姑息了。所以,很多时候,一个问题的是非,要看是谁提出来的、站在哪个立场上。

在历史上,唐代晚期的割据局面,就是由姑息政策引起的。唐太宗把天下划分成了十个监察区,叫做方镇,中央向每个方镇派驻监察官。到唐中期,这些原本负责监察的节度使,逐渐掌控了地方上的财政、军事等综合权力,甚至一个人统辖两三个方镇,也就是说,节度使拥有了威胁皇权的强大政治力量。而历代唐朝皇帝却回避冲突,选择用恩情来笼络方镇,希望用感情打动这些诸侯,但在方镇看来,这是朝廷在暴露软弱无力,反而越来越跋扈。同时,在方镇内部,也存在类似政治力量旁落的现象。最初,节度使们为了扩大军事实力收买士卒、放纵将校,后来,军队里的实权人物干脆就在旧统帅死后,自己选择傀儡立为新统帅。这种从中央到地方的姑息迁就,直接形成了唐代的割据乱世。所以,学会维护和使用政治力量,是皇帝的基本功课。

维系权威的另一个秘诀,就是保持自己的神秘感。在人的心理上,神秘感和仪式感最有利于形成崇拜。在古代政治中,时常出现“宦官当道”的局面。为什么皇帝让百官畏惧却不能震慑没有知识的太监呢?最直接的原因,就是大臣们见到的皇帝,是那个身穿龙袍、威风凛凛坐在宝座上的形象,是精心构筑的权力化身。如果你去过故宫,我们经过一道道对称的巨大城门、穿过通道,站在宫殿前的巨大广场里,还是能感受到这种建筑布局的威严和压力。越往前走,自己也好像越走越渺小,在明代、清代,大臣们进宫时是什么样的心情,我们就能大致感受到了。而这个皇宫是太监们的主场,在他们眼里,皇帝只是一个在后宫玩耍的普通人,在他们终日的观察下,皇帝的智力和性格缺陷都暴露无疑,完全可以愚弄操纵。

《西游记》里有一个细节,我们可能没留意过,就是在孙悟空大闹天宫时,玉帝身为群仙之首,只知道问计和求援,自己却没有显露过法力,甚至没有出过什么主意。这好像是有点怪,其实玉帝倒是做对了,他就成功地保持了神秘感。《荀子》讲过“人主不必自为之”,就是说,君主要把具体的事交给别人去做。他的学生韩非子又发展了这个主张,说君主要保持神秘和安静,不能主持具体事务,不能亲自出谋划策,不要让人摸清自己的喜怒,这样才能使人感到高深莫测。有了功劳,是皇上贤明,出了问题,是大臣办事不利。我们设想一下,假如玉帝亲自出马却打不过孙悟空,让神仙们发现了他的真实本领不过如此,这个后果,可比大闹天宫还严重。

除了制造神秘的手段,皇帝们还要善于运用臣民的恐惧。皇帝将自己掌控的政治力量,通过神秘和威严的形象放大,转化成一种精神权威。然而,这种权威遇到军事或政治失败时,会受到臣子的怀疑,使皇帝的地位变得不稳固。比如,孙悟空打败了天兵天将,看透了天宫的虚实,就敢说“玉帝轮流做,明年到我家”。最后,玉帝不得不借如来佛的法力制服孙悟空,这也是很丢面子的。不难想象,此时他的权威已经受到了动摇。那么,玉帝该怎么做呢?他的选择是推行恐怖政策。

沙僧被罚下界,正好说明了这一点。沙僧当过天上的卷帘大将,在蟠桃会上失手打碎了琉璃盏,被玉帝打了八百下,又贬下界来,还每隔七日用飞剑穿他的胸肋几百下。沙僧只不过是不小心打碎了东西,就受到这样的惩罚,此时的玉帝,显得又残暴又疯狂。这背后的原因,就是因为在大闹天宫以后,玉帝的权威受到破坏,只有采用这样激进的惩罚和恐怖策略,才能让神仙们继续服从他。这好像是开玩笑,但在君主政治里,这是完全合乎逻辑的做法。孟德斯鸠在《论法的精神》里说过,人民对君主的服从,不是出于爱戴,而是由于恐惧。

刚才,咱们说了古代皇帝的几条守则:第一是要依靠政治力量而不能靠恩情;第二是要善于保持神秘的权威形象,刻意显示聪明才智就等于暴露弱点;第三是会使用恐怖手段。这么看来,好像当个皇帝还挺简单的。

其实,不是这么容易,刚才说的只是外在现象,皇权的运行方式是非常复杂的。比如,使用恐怖手段并不是任意疯狂的,而是要有步骤、有计划地推行。按照法家的理论,真正高效而可控的恐怖高压,是建立一套严厉苛刻的法律制度。压迫和恐怖一旦形成机制,人们就会逐渐习惯并且自觉遵守,还会主动参与维持秩序。当整个社会都按照严刑峻法运转起来以后,皇帝就可以保持神秘感、不问具体事务了。

另外,做皇帝也有一整套职业技术,这门技术就是所谓帝王术。法家思想的代表作,像《商君书》和《韩非子》,就是帝王术的专门教材。在古代,帝王术是绝对保密、严禁公开讨论的。西方也有一本出名的帝王术教材,就是在文艺复兴晚期,佛罗伦萨的政治家马基雅维利写的《君主论》,这本书正好是跟《西游记》在同一个时期写成的。马基雅维利公开宣扬,君主就应该不顾及道德,为达目的不择手段,因此,他一直被称作阴谋家。其实,他的本意是希望通过强有力的君主政治,结束当时意大利的分裂局面,建立统一国家。

皇帝是古代政治的一极,皇权的大小,政治力量的集中程度,在不同历史时期,是一直变化的。诸侯、外戚、士族和藩镇,都曾经是制衡的另一极,但君主和大臣始终是统治阶层的基本结构。下面,我们来说说第二个话题,中国古代政治中,君主与大臣的关系。

重要的事,还是得强调一遍:古代政治的运行,取决于政治力量,这仍然是讨论的前提。《西游记》里的神仙社会,也以力作为基础,力量的力。神仙的力分两种:一种存在于自身,像孙悟空的七十二变,这称为法身;一种是器物,像金箍棒,这叫做法宝。法身和法宝,合称为法力。神仙的地位高低,乃至生命长短,都由法力的大小来决定。法力高的成仙成佛,享受荣华富贵,还能独占仙桃、人参果这类增进法力的道具。法力小的,只能化身妖魔,住进山洞里辛苦修炼。一些低级神仙,之所以要组队下界当妖怪,就是因为在天上吃不到仙丹,只好去吃唐僧肉。

所以说,唐僧要经历八十一难,就是这种利益格局造成的。这个格局所暗示的,也是现实的古代利益格局:皇帝享用全天下租税,公卿百官因为辅助皇帝,分享一部分利益,这是他们关系的基础。至于分不到或不甘心自己地位的人,就会选择铤而走险,选择揭竿而起或者谋反,结果,当然也就是成王败寇,就像孙悟空因为反抗而成佛,而沿路的妖精本来和他是同类,却被他打死了。

下面,就来说说皇帝和臣子间这种复杂微妙的关系。

早期的儒家思想,对君臣关系有很多理想主义的设想。孟子认为,君主如果有大错,就要听取大臣的劝谏,如果不听,可以放逐他,换一个新君主。荀子也说,天下人要遵从的,是道义而不是君主。百姓不是为侍奉君主而存在的,而王位则是为保障百姓而设置的。这种观念,虽然没有真正实行过,但起码到汉代时,大臣们还敢公然说出来。西汉时的鲍宣就上书说:官爵不是陛下的,而是属于全天下。也就是说,皇帝无权根据私人好恶去任命官员,大臣得到官爵,应该履行对天下人的义务,用不着对皇帝感恩戴德,像奴才一样进行私人效忠。这种理念不仅有道德力量,在现实中也有优点。一个权力高度集中的体制,在出现混乱时,如果基层失去和权力中枢的联系,就会整个陷入瘫痪。假如地方官员不是盲目服从上级指令,而是奉行一套完整的政治观念,那体制基础就会稳固多了。

然而,皇帝们可从来不这么想。汉高祖刘邦称帝以后,在一次宴会上,很开心地对他父亲说:你当初总嫌弃我不务正业,不像我的兄弟会置产业,现在你再看看,我的产业有多么大?

刘邦就说了句大实话。在皇帝眼里,天下就是他的私人产业,只是后世皇帝很少再像刘邦这样直截了当地说出来了。所以,在这样的权力系统里,臣子首先要彻底忠于皇帝。后来的儒家思想,按照这个标准不断修订,才获得了皇权的认可。

这种君臣关系,形成了中国古代政治的一类怪现象。你一定记得,唐僧师徒四人在车迟国斗法的故事。在比赛求雨时,龙王和风神雷神,只要见到咒语法术,就会刮风、打雷、下雨,根本不管这些符咒是出自玉帝、孙行者还是妖怪。另外,许多有法力的妖怪,都可以奴役山神土地。这些似乎不合理的现象,其实都是这种权力结构下的必然结果。

我们站在龙王的位置想一下。《西游记》开篇时,有一个泾河龙王,因为行雨搞错了时辰而被玉帝判了死刑。有这样的事例在先,龙王们当然是见到命令就无条件执行,根本不敢、也不想去审查这个命令是谁下达的,合不合理。当银角大王用咒语命令搬三座大山压在孙悟空背上时,山神们也一样照办。连孙悟空都觉得不服气,他说:俺老孙号称齐天大圣,五百年前也没使唤过山神土地,今天的妖怪怎么敢把山神当奴仆呢?皇帝本来想训练的,是只对自己的服从,但下级“无条件服从”惯了以后,只想着保存自己,对任何掌握力量的人,都是一样的听从命令。在君主政治里,经常发展出这样的荒唐局面。

不过,古代现实政治,也有一点是比神仙社会高明的,就是建立了科举制度,实现了皇权与士人阶层的合作。《西游记》里虽然没有涉及用人制度,但有许多选人用人的案例。在天兵天将中,孙悟空只佩服显圣真君,也就是二郎神。因为二郎神是凭借实力打败的他。孙悟空管神仙们叫“老弟”“老儿”,遇到二郎神,则恭恭敬敬地叫大哥。然而,对这样连孙悟空都敬畏的能人,玉帝却始终压制不任用。

在第五回,孙悟空大败天兵天将,观音建议玉帝启用二郎神,玉帝向二郎神许诺,成功以后让他升官发财。但是,当活捉了孙悟空以后,玉帝只给他一些珠宝、仙酒,就把二郎神打发回灌州了,没有给予任何提拔。这后面有一个原因:二郎神是玉帝的外甥,在现实政治中,这种关系叫外戚。在历史上,外戚一旦做大,就会威胁和控制皇帝,甚至篡夺王位。一个孙悟空都不好对付,更何况神通更大、拥有外戚身份的二郎神呢?玉帝当然不敢把他留在身边,而且,也不能再给他提高政治影响力的机会。所以,在四十九天之后,孙悟空踢倒炼丹炉逃跑时,按正常逻辑,应该是再让二郎神出马。但这次,玉帝宁可大费周折地求如来佛,也不愿意再用二郎神,就是害怕他功高震主,威胁到自己的地位。

皇帝既然是这样的“心计”,那大臣们该怎么自保呢?我们先来讲历史上的实例,秦始皇派大将王翦远征,临行前,王翦一再要求赐予他田地豪宅,说是为儿孙积累产业。秦始皇都大笑着答应了。有人劝王翦说,将军你这么干,是不是有点儿不体面?王翦回答说,秦王这个人向来爱猜忌,让我带六十万大军出征,能不怀疑我谋反么?我多要些田产,只是为打消他的顾虑。这种君臣间互相藏心眼的事例,在正史野史里比比皆是,是一种特别发达的中国政治谋略。确实,皇帝最担心的,并不是大臣腐败,因为腐败的风险还在他的掌控之下。皇帝最害怕的,是那种有深厚政治资源同时又追求名誉的对手,这种人想干什么、能干什么,才是他最担心的。

在历史中,有一个现象,是政局越乱、皇帝越喜欢任用贪婪或名声不好的大臣,这并不都是因为愚蠢,而是由于这个更深刻的考虑。在《西游记》里,也有类似例子:唐僧到了西天,却被佛祖身边的尊者们勒索,要他支付贿赂才给真经,这还罢了,就连佛祖听说了也不主持公道,还暗示说这是佛门惯例。初看,好像是作者的黑色幽默。然而,这在古代社会现实中,确实是正常状态。

刚才,我们说的是古代政治中的人物关系,下面,再来说说本期的第三个话题:中国古代政治思想的特点。

这种特点可以分为两个,一个是统治权来自神授的神权思想,所以,执政者对权力范围外的不可控力也要负责;另一个,是皇权逐渐取缔了制衡力量,变得既强大又不可控。

我们先来说说,统治权来自神授的神权思想。中国古代政治思想,有一套自己的神权理论。从周代开始,中国就形成了一套政治语言,也就是君主由上天所选择,王权由上天所赐予。比如所有的皇帝,无论是继承皇位还是自己造反,从出生开始,就有一堆特殊神迹,证明他就是天命的帝王。比较特别的一点是,这种神权思想也体现在地方事务里。

《西游记》的第八十七回,凤仙郡的郡侯和妻子吵架,一怒之下推翻了祭祀玉帝的供桌,玉帝就罚当地三年不下雨,弄得百姓要活不下去了。当然了,玉帝本来就爱滥用刑罚,但他为什么不直接降罪给郡侯,而是要让全郡人遭殃呢?这就是神权思想在古代社会意识中的体现。中国政治的神权思想有一个惯性,天子是上天指定的,具有神权,地方长官是天子指定的,也代表着地方的神权。那么,天下大旱,意味着天子不仁,是道德上出了问题;一个地方大旱,也就是由于长官的不仁。萨孟武生在清朝光绪年间,还见过大旱时县长跪在烈日下求雨的情景。他说,这虽然出于神权思想,但也不能简单理解成是迷信,县长亲自跪着求雨,代表着与民同甘共苦的意思,百姓见到县长态度诚恳,会出于感动而打消闹事的念头。

再来说另一个特点,皇权逐渐失去制衡,越来越强大。君权虽然是神授,但在中国古代政治思想中,也曾经有过制衡皇权的政治思想和实际制度。最有代表性的就是相权,相权是丞相所拥有的权力。在汉代,尤其是汉武帝之前,位列三公的重臣,从身份上是皇帝的老师和朋友,而不是臣下。皇帝对待三公的礼仪也非常恭敬。汉初的丞相拥有制衡皇权的政治力量,那他具体管些什么呢?和皇帝一样,丞相也不管小事的,他的工作是“调和阴阳”。这个阴阳不是玄学迷信,而是事关天下的重大政策。

汉宣帝的丞相丙吉,出游时遇到城里的伤亡事件不闻不问,见到牛喘气吐舌头,连忙停车询问天气。这在后世看来是一个笑话,但丙吉有自己的理由:治安问题有专门官员负责,不需要丞相过问,而牛吐舌头是因为天热,这预示着干旱,身为丞相,必须及时调整水利和经济政策,这才是他的职责所在。然而,到了明代,皇帝不仅取消了丞相,而且开始当众用板子打大臣的屁股,在太监的诱导下,甚至直接将大臣打死。此时,官员们不仅没有制衡皇权的能力,连人身安全和人格尊严都没有保障。皇权不受监督制衡,是中国政治思想的一大漏洞。

在《西游记》里,唐僧和孙悟空的关系,就能说明这种漏洞的危害。唐僧有紧箍咒这个控制孙悟空的秘诀,但没有明确的使用规则,什么时候念,全看他的认知和心情。一路上,唐僧因为念错了紧箍咒,几次逼得孙悟空离开取经队伍,也让他自己陷入险境,要不是神佛暗中护持,早被妖怪吃掉许多次了。毫无制衡的皇权,就像念紧箍咒的唐僧,使用起来虽然很爽,但往往要酿成灾难。

本期音频的主要内容就是这些,我们再来回顾一下。

古代政治的成败,取决于政治力量。围绕政治力量,我们具体说到了三方面话题。第一,皇帝是怎样保持权力的?最重要的是掌握压倒性的政治力量。为了保持威严,他们会建立莫测高深的神秘感,运用恐怖的手段建立稳固制度。

第二,在古代政治中,君臣之间是一种什么关系?君臣关系的基础,是在同一个体制下分配利益。虽然儒家理想中的政治应该是有利于天下人,但古代君主只是使用这种话术,实际上的政治,则是皇帝的私产。这种关系,形成了君臣之间终日猜忌防范、权力基层盲目服从的状态。

第三,我们说到中国古代政治思想的两个特点,其一是统治权来自神授的神权思想,这形成了执政者对权力范围外的不可控力也要负责的观念;另一个,是皇权逐渐取缔了以相权代表的制衡力量,变得既强大又不可控,这是古代政治的突出漏洞。

撰稿:贾行家 脑图:摩西 转述:李璐

划重点

1.古代政治的成败,取决于政治力量。为了保持威严,皇帝会建立莫测高深的神秘感,运用恐怖的手段建立稳固制度。

2.君臣关系的基础,是在同一个体制下分配利益。但实际上的政治,则是皇帝的私产。这种关系,形成了君臣之间终日猜忌防范、权力基层盲目服从的状态。

3.中国古代政治思想的两个特点:一个是君权神授,一个是皇权失去制衡,变得强大又不可控。