《<资本论>的读法》 杨照解读

《<资本论>的读法》| 杨照解读

你好,欢迎每天听本书。我是杨照,是一名历史研究者,也是一名作家。此前十几年,我解读过不少东西方的经典著作,像是先秦诸子百家的著作,以及像达尔文、弗洛伊德、马尔克斯等一系列西方大家的著作。今天我要为大家解读的是我所写的《〈资本论〉的读法》。书名说得很清楚,这是一本关于马克思所写的《资本论》的书。

马克思的《资本论》共有三卷,一千五百多页,它是马克思最重要的著作之一,也是现代社会科学发展史上最重要的著作之一。可以说要理解“现代社会”“现代生活”“现代思想”究竟是怎么一回事,《资本论》是我们绕不开的一本书。尤其眼下,随着全球化和技术的发展,资本的逻辑深深地影响到我们每一个人。在这种情况下,理清资本的逻辑,或许能帮助我们更好地理解我们生活中工作、消费等方方面面的内容。

马克思写《资本论》写了20年,要把资本现象解释清楚,涉及太多环节,所以他的写作不断扩张,加入了越来越多的内容,甚至到他去世,都没有完稿。所以我们要怎么来读《资本论》呢?我自己的读法是,以马克思的原稿作为核心,加以马克思写下来的其他书籍、手稿予以补充。此外,我们还要认识到的是,《资本论》包含了哲学、经济、社会、历史、文化、政治等方方面面,所以阅读《资本论》,还应融会许多思想家的思考,由此更全面、更深刻地理解《资本论》。

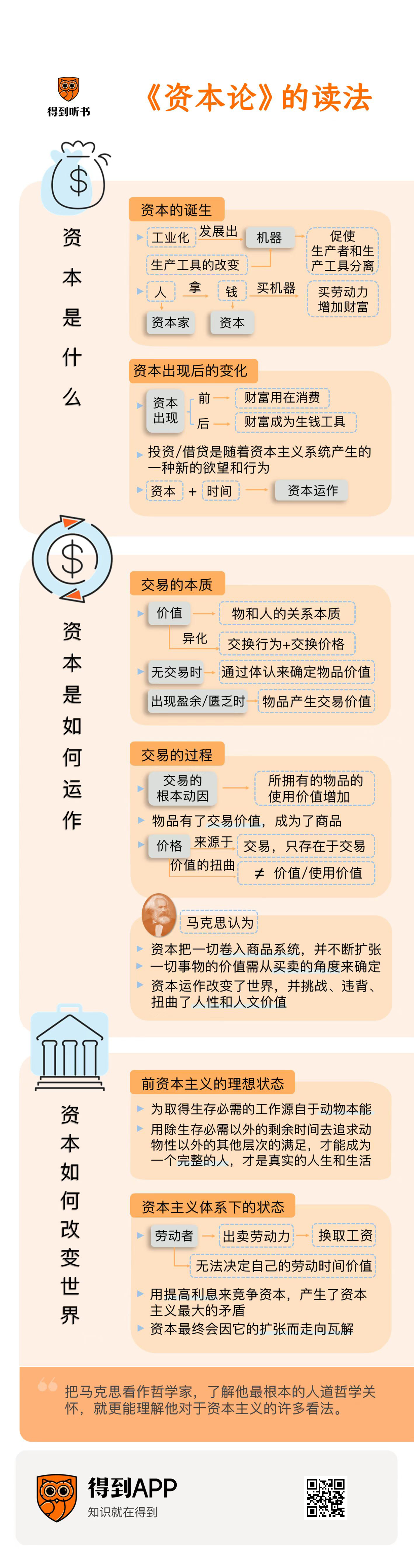

这听上去很难,但其实我们有一个关键的线索,那就是“资本”。马克思写《资本论》的基本用意,是要完整解释资本的来历。他把资本看作是人类历史发展到特定的阶段才会产生的一股强大的力量。所以资本到底是什么?还有资本是怎么来的、资本又如何运作,以及资本如何改变了这个世界。最后马克思甚至要追究“资本的未来会是什么”?

下面我就顺着这几个问题,分三部分为大家解读这本书。首先我们来看资本到底是什么,接着我们看资本是如何运作的,最后我们来讨论资本如何改变我们身处的这个世界。

我们先来看第一部分,资本是什么呢?

我们很容易觉得资本就是财富,但其实资本只是财富的一种形式,它不等于我们一般所认定的财富。钱或者财富是历史上不同社会、不同时代共有的一种现象,但资本不一样。马克思特别提醒,资本是在特定的历史时期、特别的条件以及环境下才被创造出来的。简单讲,资本的诞生和工业化、和生产工具的改变有密切关系。

工业化发展出机器。机器作为一种生产工具,它最大的特点是,它生产的价值和我们个人平常的生产价值不成比例。一台机器能催生的价值总和,绝对不是一个工人三天、五天能够生产得出来的,甚至3—5个月都不可能。同时,机器本身也很昂贵。工业革命当中所产生的由蒸汽机推动或者其他动力推动的机器,它的价值很可能等于一个工人5000天的生产所得。所以一名工人绝对不可能只凭他自己的力量拥有一台机器。

这就带来一连串的变化。一项关键变化是生产者和生产工具分离了。以往铁匠、农夫、木匠或者是其他职业的劳动者,不管他们的生产活动是什么,他们都拥有自己所需要的生产工具。当时生产者需要的生产工具可能顶多以三个月的劳动所得就能换到。不过当时间比例变成了5000天,他就不可能再依靠一个人的力量来拥有生产工具了。

那哪一种人可以拥有生产工具呢?拥有生产工具的人必须先具备一笔财富,然后拿这笔财富去购买机器。在这个过程当中,这笔钱换成了机器,就变成了资本。早先的社会中,也有不少钱和财富。可这些财富不是简单的储存,就是运用在了消费上,而有了机器后,生产者和生产工具分离开来,拥有机器的人能靠着机器去购买劳动力,让劳动力来替它增加财富。由此,这笔钱的性质变得不一样了,而拥有这笔钱,用这种方式打造机器、建造工厂的人,他的身份也转换了。我们把这样的钱称作资本,这样的人称作资本家。

为什么当金钱被用来购买机器,性质就发生了改变,成了资本呢?因为这笔钱和所有以往的财富都不一样。简单说,就是用钱赚钱。以前的国王贵族,他们都很有钱,他们拥有庞大的财富,拿去盖宫殿,拿去盖庄园,拿去开盛大的宴会,不管是宫殿、田园或者是舞会,钱一旦投入了,财富也就消失了。所以人花钱的方式,最终钱会越变越少。但是钱一旦变成了资本,结果却是相反的,钱不会消失,反而可能越变越多。在这个过程当中,资本利用了生产者无法拥有庞大生产工具的基本条件,让生产者不得不把自己变成出卖劳动力的劳动者。劳动者所生产的部分剩余价值,被资本家拿走,最终成了资本家的财产。

钱既然可以赚钱,大家当然就会想要拿财富去换更多的财富。以往有钱、有财富,但没有投资,投资是资本主义系统中,随着系统而产生的一种新的欲望、新的行为。拥有这样的投资欲望之后,就彻底改变了我们每一个人和金钱之间的关系。

前面我们说到,资本刚产生的时候,因为机器太过于昂贵,不是一般生产者所能够承担的,只有那些有大量闲钱的人才买得起。如果你领的钱到了月底,应付生活都已经不够,那就不可能累积资本。但要是你投资欲望实在很强烈的话,怎么办呢?你可以去借钱,购置机器,之后再用机器生产所得来偿还你借来的钱。

这说明资本不是现成的,它不是今天生产,今天就能够获得,资本必然和时间有着密切的关系,它需要时间去累积,也需要时间去转换。资本和时间一结合,就产生了极为复杂的资本运作。这牵涉到一些我们今天视之为理所当然的现象,比如为什么当钱存到了银行里,我们就可以预期从银行得到利息,银行为什么要付给你利息?利息的根本性质是什么?这中间有着什么样的道理?接下来的第二部分,我们来讲一讲“资本运作”。

我们今天活在一个已经非常复杂的市场经济环境当中,在市场经济里最频繁发生的就是交易,交易已经多到我们几乎无法感受它的本质。不过,如果我们要更清楚资本的运作,我们就必须要跟随着马克思对资本核心本质的探寻,往回看交易的本质到底是什么?

我们在交易中经常提及价值,那什么是价值?对马克思来说,每样东西、每样物体都会和我们发生明确的使用关系。这其实也就是剔除了装饰性功能的一件物品的实际使用价值。你的衣服、你的水壶、你的手机,首先存在的不应该是价格,而是它对你所产生的特定使用价值。这种价值是物和人的关系本质。而交换行为,还有交换所产生的价格是这项本质的一种异化。这是什么意思?

先假设我们活在一个完全没有交易的情况底下,这样一来,我们的生活只存在着无法量化,也不需要量化的使用价值。比方说,这衣服属于我,只是因为衣服对我有用。这水壶属于我,也只是因为水壶有用,我根本不需要去管它们彼此之间的价值对应关系。在这样的理想状态下,每一样东西的价值对我来说都是无可取代的。一本《红楼梦》对我的价值和一杯柠檬水的价值,我不需要去考虑哪一个高,哪一个低。我需要《红楼梦》,所以《红楼梦》对我有价值。我也需要柠檬水,柠檬水对我也有价值。我们通过体认来确定物品对我们的价值。

只有在出现了盈余或者是匮乏的不平衡状态下,才产生了交换的需要。比如我有5个杯子,但我其实并不需要这么多的杯子。你有3张桌子,你也不需要这么多的桌子。于是,可不可以用我的杯子来换你的桌子呢?使用价值涉及个人和物体的独特关系,是没有办法用来交换交易的,我们必须要创造出另外一种价值来作为交易的中介。不管这个物品对你的使用价值如何,要把它交易出去,就得先找到它的交易价值,用它的交易价值来换取拥有同等交易价值的其他东西。

比如,我有5个杯子,但我其实只需要两个杯子,所以第3个杯子、第4个杯子、第5个杯子对我没有用。同样道理,你拥有3张桌子,你只用得到两张。第三张桌子对你没用。于是我们来进行交易。我拿三个杯子去换你的一张桌子。这时候,你把不需要用到的桌子给我,换到了你所需要的杯子,我也换到了我所需要的桌子,换一句话说,我们所拥有的物品的使用价值都增加了。这其实就是交易的根本动因。但在交易的过程当中,我们必然会注意到如何交易,拿什么换什么。如果三个杯子换一张桌子,那就意味着在交易的过程当中,三个杯子的交易价值等于一张桌子的交易价值。

交易过程中,被交换的双方应该要有相等的交易价值。一方面有交易价值上的等值交换,但另外一方面又各自有使用价值的增加。于是使用价值被转换成为交易价值。而一样东西有了交易价值,就从原本单纯的货品变成了商品。这是马克思对于商品非常简单的一种定义。当一本《红楼梦》属于我的时候,具备的是只有我能够感受,我能够理解,我能够衡量这本书之于我的使用价值。但如果我要拿这本《红楼梦》去和别人交换一束花,在交易的瞬间,书变成了商品,它就有了交易价格。

单独一本书,我们无法判定它的交易价格到底有多高,只有在和别的物品交换比较的过程中,才能决定一本《红楼梦》到底在交易价值上,是高于一束花还是低于一束花。换句话说,价格来自交易,价格也只存在于交易关系当中,它不等同于价值,尤其是不等同于使用价值。然而,这种物物交易关系所产生的价格就有了一种理性的强制性。各种物品之间的交易比例慢慢就会变得一致,形成了数学的关系网络,彼此影响,彼此牵制。

比如茶杯跟桌子交换, 3个茶杯换一张桌子,这本来只是存在于我们两个人之间的交易关系。但是如果这个时候我又拿桌子去换10本《红楼梦》,有了新的交易关系。于是,这10本《红楼梦》对我的使用价值,和一张桌子对你的使用价值在交易上变成是等值的。尽管杯子和《红楼梦》本来并没有直接交易,但如果这个时候有人还要再拿一本《红楼梦》来跟你换3个杯子,你一定不会换,因为你用10本《红楼梦》才去换一张桌子,而一张桌子可以换3个杯子。算过了之后,你就不会同意一本《红楼梦》来换3个杯子了。

马克思告诉我们,在这种状况底下,物品通过交易变成了商品。商品不断扩张,衍生出一个庞大的系统。交易在系统里进行。《资本论》这本书的出发点,也就是我们今天市场经济学里不会有的一种哲学的态度。它要探索人跟物品之间原始直接的关系。在还没有成为商品之前,物品对人有不可取代的直接意义。

马克思对价格的说法,跟我们今天所熟悉的市场经济学彻底相反。对于马克思来说,价格就是价值的扭曲。价格破坏了一个更真实、更根本的我们用使用价值去构筑而成的世界。价格把所有东西都卷进来,构成了一个商品系统,使得每一样东西都只能够按照它的价格彼此关联。商品关系更进一步地就形成了社会关系。

在马克思的眼里,价格不是市场经济学所看到的那种基本现象,而是一股庞大而且扭曲的力量,扭曲了人跟这个世界的关系。在这种状况中,你自己无法决定杯子到底对你有多大的用处。你是依赖它的交易价格来说服自己,认可杯子的价值。也就是你只能把杯子先放进到商品系统里,去了解它到底是100块,还是500块,还是30块,然后才能判断这个杯子到底有多大的价值。这样一来,那种原始的、直接的、简单的物我关系就被这种社会关系给淹没了。

马克思在《资本论》里说,资本会把所有的一切统统卷进商品的系统里,借由资本不断地扩张,我们所有的一切都在资本主义的环境里面,变成了可以买卖的标的物。也必须要先从买卖的角度,你才能确定一切事物的价值,教育变成了买卖,文化变成了买卖,婚姻变成了买卖,爱情变成了买卖。所有的一切都有它的价格。这就是资本极端运作中,一定会出现的现象。

然而,回到原始的哲学关怀上,我们要问,这样是对的吗?马克思不只是要解释资本如何运作,还批判了这种资本运作。他认为资本运作改变了这个世界,它挑战、违背、扭曲了我们的人性和人文价值,这是我们从《资本论》里一定要品读出的马克思对人的深切关怀。接下来的第三部分,我们就来具体说说资本到底是如何改变这个世界的。

在被资本改变的世界里,马克思特别关注时间,因为时间是最公平的。在人的行为当中,时间是没有办法打折扣的,是最根本的限制条件。不管是谁,在任何的状态中,你的一天都只有24小时,这是最根本无法改变的事实。我们可以把每一个人的生活分成两种不同的部分。在一天24小时当中,我们必须要花费一定的比率时间,去进行维持生存的生产行为,这也就意味着,你的人生一定有一部分是你为了活下去而活着。但同时,马克思还看重一个部分,他认为我们为了取得生存条件而工作,这部分源自于动物本能,所以这部分不属于人所独有的真实意义。当你已经取得了能够活下去的生存条件之后,你用剩下来的时间去追求动物性以外的其他欲望满足,这个时候你才能够跟动物区隔开来,变成一个完整的人。

接下来,马克思指出,工业化之前的前资本主义劳动状态中,是人们自己决定要耗费多少时间,用什么样的方式来维系自己的生活。当然,这是一种理想型。不过从理想型的角度来看,社会大部分的人,他们基本上都是自己选择投入多少时间来维持自己的生活。这个比例是固定的,在那种生产条件下,时间不是我们想缩短就能缩短的。如果你是农夫,为了种植足够维持生活的粮食,一年当中需要多少时间耕田、播种、除草、收割基本上固定不变。不投入这些时间,农夫不可能耕种出粮食,所以它无法任意缩短时间成本。相反的,在那种状态里,也不太可能主观任意地延长劳动时间,因为投入更多的时间跟劳动力,一块地最多也只能产出这么些粮食。更关键的是,那些生产是为了满足自己的生活必需,你吃不了那么多粮食,干吗耗费这么多时间去生产自己无法享用的所得?所以人们最终不会把时间花在增加生存所需上,省下来的时间就是真实的人生和真实的生活。

为什么要介绍前资本主义的理想状态?因为跟工业化之后一对比,就能发现,在资本主义体系当中,人变成了劳动者,状况就此不一样了。我们再也无法决定要用多少时间去满足自己的生存所需,因为生产工具不在自己的手上,我们只能出卖劳动力,借由出卖劳动力来换取工资。

农夫可以在田地里种出自己所需的粮食,他很清楚自己需要多少粮食,他知道要花多少时间劳动才能够维持生活,养活自己。工人却不一样,工人出卖劳动力之后赚取到工资,但他的劳动力究竟值多少工资,不是他自己可以决定的。

那今天我们劳动时间的售价是被什么决定的呢?首先不能打破,而且必然存在的是劳动再生产所需要的成本。作为资本家,他不会害死自己的工人,因为要维持工人第二天还能够回到生产岗位上的状态,这是资本家必须保障的底线。在此基础之上,因为资本家掌控了生产机器,又握有生产条件,所以对于劳动时间的买卖价格,就具备了高度的决定力。如此一来,我们的一切时间似乎都只能用来满足我们基本的生存需求了,人的时间被资本彻底剥夺了,这是马克思要特别强调的。资本改变了这个世界,而且我们就活在被资本改变的世界里。现在我们基本上每一个人都是出卖时间的劳动者,而且我们都很难决定我们自己的劳动时间价值。

马克思进一步追问:这样是对的,这样是合理的吗?这就是马克思的经济学理论和一般流行的市场经济学最大不同的地方。市场经济学认为这是一个愿打,一个愿挨。你自己愿意接受这样的工资,你自己愿意出卖这么多的劳动时间,这是由市场所决定的。然而在《资本论》的详密分析中,马克思指出,不管是从逻辑上看,还是从普遍的人类历史比较上来看,这都不是理所当然的。我们应该对这样的现象更深切地反思。

此外,讲到资本对世界的影响,我们不能局限在眼前,还要看到未来。书中,我尝试为大家解释资本的未来是什么。按照马克思的观点,因为资本牵涉到太复杂的时间因素,时间转换成为利息,利息就是对未来收入的一种承诺。大家为了要争取当前的资本,不断提高愿意付出的利息,其实也就是用未来资本能够赚到的钱进行承诺。在提高利息来竞争资本的过程中,产生了资本主义最大的矛盾。利息不断提高,但其实资本最后并不能挣到那么多钱,以至于它最后再也无法偿还利息。回想一下西方世界的次贷危机,以及眼下我们正在目睹的美国银行暴雷,这其实都有力证明了这一点。

既然资本主义无法实现的,那么资本主义继续往前走,就必然因为自己内部的最深刻的矛盾而瓦解。尽管当前的资本主义,应用了各种不同的方式,从工人的劳动价值当中去榨取更多的盈余,但这都是有限度的。所以马克思他清楚地看到,也清楚地分析了资本主义必然瓦解。而在资本主义瓦解之后,会有新的历史时期。

好,到这里这本书就为你介绍完了,下面我们再来回顾总结一下。

《资本论》是马克思的一本大部头,在这里我们以“资本”作为核心线索去重读这一本书。我们首先讲到,资本并不等同于财富,它是工业化发展到一定程度、生产者和生产工具分离之后的产物。资本的产生意味着钱有了更多的用途,它开始被用于投资,赚取机器,进而换取更大的财富。如此一来,复杂的交易和资本运作出现了。在第二部分,我们讨论了交易和资本运作的本质。马克思指出交易的过程,实际是物品的使用价值被转换成为交易价值的过程,它让物品成为具备价格的商品。当交易越来越多,物品被越来越多地商品化,我们变得只能用价格来衡量一件物品的价值,这模糊,甚至是扭曲了物品真正的价值。用马克思的话来说,这是对物品和人关系的异化。

今天的我们活在了一个被资本改变的世界中。在前资本主义劳动状态下,人可以选择投入多少时间来维持自己的生活。但工业化之后,或者说进入到资本主义世界后,人成为劳动者,必须出卖劳动力来换取工资,我们的劳动的时长和劳动的售价都不再是由我们自己决定了。马克思说这毫无疑问是有问题的,他强调我们必须对此保持深切的反思和批判。在他看来,资本改变了这个世界,但资本最终会因它的扩张,而走向瓦解。

当然,在这本书里,除了今天我们讲到的这些内容,我还仔细为大家讲到了这100多年来,资本主义顺应马克思所提出来的警告,进行的种种调整。这些调整是什么?有什么意义?书中我试着把目前为止,沿着马克思主义的各种不同的思考,提供给大家。如果感兴趣,可以翻开书读读看。

好,这本《〈资本论〉的读法》就解读到这里了。感谢你的收听。我是杨照。

划重点

-

资本并不等同于财富,它是工业化发展到一定程度、生产者和生产工具分离之后的产物。

-

马克思指出交易的过程,实际是物品的使用价值被转换成为交易价值的过程,它让物品成为具备价格的商品。当交易越来越多,物品被越来越多地商品化,我们变得只能用价格来衡量一件物品的价值,这模糊,甚至是扭曲了物品真正的价值。用马克思的话来说,这是对物品和人关系的异化。