经典:揭秘生命诞生与演化的底层逻辑

经典:揭秘生命诞生与演化的底层逻辑

你好,欢迎每天听本书。今天我要为你讲述的书,是英国生物学家、进化论的奠基人,查尔斯·达尔文的《物种起源》。

一提起达尔文,大家心里大概都会涌现出两个关键词:他创立的自然进化论,以及这本《物种起源》。但是,由于这本书的体量和达尔文那种晦涩的学术语言,让一般人,哪怕是生物学爱好者,都对它望而却步。

那么,《物种起源》到底是一本什么书呢?它既是一场达尔文对于自然选择学说的精彩辩护,又是一本结局指向自然选择的“推理小说”。本书主要可以概括为以下三部分:前四章,是达尔文结合自己考察中的案例,来阐述自己关于变异、竞争和自然选择的观点。第五到第八章,是达尔文使用自己的自然选择理论,为读者解释各类自然界中的生物现象。而在最后五章里,达尔文的目的,就是想建立一个更宏大的分析框架,来推演全球生物的传播和分布法则。

虽然当时出土的生物化石为数不多,大陆漂移学说和板块构造理论也尚未诞生,从而导致达尔文的分析推理听起来比较牵强,从今天的角度看也有许多错误。但在当时,已经非常富于前瞻性。

另外,由于《物种起源》成书较早,距今已经超过150年,也已经有了许多翻译版本,所以我想在这里推荐这个出版于2018年的最新版本。这个版本的译者苗德岁教授,是美国堪萨斯大学自然历史博物馆暨生物多样性研究所的典藏主管,也是中国科学院古脊椎动物与古人类研究所客座研究员,曾获享誉古生物学界著名奖项——罗美尔奖,拥有非常资深的古生物研究背景。

同时,苗德岁教授的文字功力也十分了得,对英文原版中诸多晦涩复杂的内容,进行了精妙的处理,这就让我们这些今天的读者,能够准确理解作者达尔文表达的原意,同时也能从中领略阅读的愉悦:原文中异常丰富的例证、奇妙的形容与比喻,还有令人拍案叫绝的推理,都构成了《物种起源》不朽魅力的所在。

不过,《物种起源》毕竟是一部严肃的学术著作,大家在自行阅读时,也可以尝试先看每节末尾的章节概述,再回到正文中细细品味达尔文论证的严谨和大胆的想象力。

好了,话不多说,就让我们立刻出发,和达尔文一起来一趟了解自然进化的探秘之旅吧!

为了让大家更直观地理解,自然演化和自然选择的机制,或者说底层逻辑,达尔文在《物种起源》一开始,就先拿我们日常接触的各种繁育动物,比如宠物和家畜做例子。

无论在哪个时代,繁育者的目标都是一致的,那便是得到最有特色的品种动物,或者植物。这个事情在今天就比较简单,可以通过基因编辑等手段直接一步到位,但在达尔文生活的19世纪,事情就很麻烦,那个时候大家甚至还不知道为何蓝眼睛的猫总会耳聋、三花总是母猫呢。

人工繁育的具体办法是:每繁育一代,就留下那些特征比较称心如意的个体,其他的则淘汰,再进入下一轮繁殖;也就是不断进行人工选择,直至诞生出完美契合人类需求的个体为止。

达尔文自己就曾饲养过各种各样的鸽子,这些鸽子的相貌在书中的插图里有所展示。虽然所有的鸽子,祖先都可以追溯到平平无奇的野生岩鸽,但经过一代代严格的人工繁育,这些后代和它们的祖先之间,逐渐有了各种明显的差异,从颈部的长度、头上的肉瘤,到羽毛的颜色、长度,甚至叫声、性情这些并不体现在外貌上的特征。人工选育,可以让这些特征都稳定地延续下去。

人类,可以通过这种选择式繁育,重塑生物的外貌与性情。同样,大自然也能通过一只“看不见的手”对地球上的万千生物施加同样的影响,而这只看不见的手,就是所谓的“生物竞争”。

生物竞争,在本书中也被称为“生存斗争”,指的是自然界中,生物和环境之间的博弈,以及不同生物个体之间、物种之间,为了生存资源和繁殖资源所争夺的状态,以及生物同其生活的环境长期斗争的过程。对于自然界中,在一定空间里共生的动植物来说,自然资源的总量是有限的,所以每一种生物都会尽可能地拼命繁衍后代。毕竟后代越多,不仅可以抢占更多的生存资源,整个种群也会拥有更多的试错资本,应对突发事件和环境变化的能力就越强。

在书中,达尔文就举了一个小小的案例:比如从欧洲引进南美的刺菜蓟等人工培育植物,由于旁边有人工护理措施帮它们排除天敌,所以种群能够像野火燎原一样,轻轻松松覆盖几十平方公里的土地面积,把所有其他种类植物都驱逐出去。

在生物漫长的演化过程中,会出现无数种基因变异导致的变化,有些是外形上的,有些则是禀赋上的。其中有些能够帮助生物更好地适应生存环境,对抗天敌,有些则适得其反。在这种复杂的博弈中,这些能够在一定时空范围内带来优势的突变,能够不断在世代之间得以延续并逐渐增强。

比如水生甲虫演化出了扁平而带有绒毛的腿——这能够让它在水中灵活地游动,下潜。这些特化的附肢不但能让甲虫在水中捕食,也能让它在遇到天敌时躲入水中,增加存活的概率。

说到自然选择,大家脑海里可能还会出现这样一句话“物竞天择”。说到这个“择”字,仿佛自然拥有一种拟人化的意志,在冥冥中已经做出了自主的安排,指挥所有生物向着某一个预先设定的目标演化,但实际上并不是这样。

其实“择”更是一种结果,而不是某种决策。毕竟,今天的演化生物学家已经通过更多的例证进一步了解到,演化更像是一种没有目的的自由竞争:随机性的基因突变在生物体内发生,如果碰巧能够帮助生物提高生存率,那么就能得以延续和强化。

不仅如此,即使某种突变能带来生存优势,一开始的效果也并不明显:比起其他同类,拥有特定变异的生物,它们的生存率可能只高了一点点,能存活下来的后代数量也只是多了一点点,必须要经过漫长时间的自然筛选和强化,在某一天突破阈值,形成了全新的“变种”,才算大功告成。而那些不幸没有出现突变的同类则会被逐渐排挤,灭绝,变成时代的一滴眼泪。

用达尔文自己的话说:“自然选择在每时每刻地审视着哪怕是最轻微的变异,清除坏的,保存并积累好的。” 这样的案例在自然中随处可见。比如,达尔文举例说:以叶子为食物的昆虫往往是绿色的,而以树皮为食物的昆虫往往是灰色的;栖息在寒冷高山上的松鸡,会在冬天来临之际换上一身雪白的羽毛。这一切,都是一代代自然选择的结果。毕竟,那些颜色不能与自然环境较好融合的同类,已经在残酷的自然竞争中被天敌消灭殆尽,让出了自己在生态系统中的位置。

不仅如此,当某个物种在演化中取得优势地位后,它自己也不会固步自封,而是会演化出形态各异的后代,分别形成新的亚种。带来的好处就是,虽然总体数量上不断增长,但尽量避免了同质化竞争,可以各自在生态系统中占据不同的生态位,实现共存。例如恐龙在逐渐繁盛后,不仅不断向更大的体型进发,更走向了不同的生态位,比如原始鸟类,或是水生的棘龙等等。

所以,在达尔文眼中,整个地球物种的演化过程,如同一棵枝繁叶茂,枝叶不断向外延伸的“生命之树”。在这一部分的最后,达尔文曾经用这样一句极其诗意的语言,来描绘自然演化的形态:“生命之树用残败的枝干填充了地壳,并用不断分叉的鲜嫩枝条装点了大地。”

在接下来的第五章中,达尔文趁热打铁,开始把生物变异的积累,与自然选择的假说相关联,讨论了不同情况下,生物变异的保存程度、积累速度,以及这些变异如何通过繁衍而传承。

对此,达尔文提出了一个天才的假设:如果某种身体功能或者形状突变,能够给生物带来生存繁衍上的优势,那么那种突变不但会通过繁衍而得到传承,更会逐渐被加强;反过来说,如果某种变异,或者身体功能反而对生物产生了不利影响,那么在繁衍中,往往就不会被增强,甚至逐渐弱化乃至消失。这就是我们熟悉的所谓“用进废退”,而在这个过程中,自然环境起了至关重要的塑造作用。

例如,某种鸟的蛋壳比较厚,而雏鸟要想破壳而出,就必须用自己的喙从内部努力敲击,那么自然是那些碰巧拥有比较粗壮、坚硬喙部的后代才能顺利生存下来;然后,从长时段来看,这种鸟的喙部会逐渐变得越发粗壮坚硬。

反过来说,比如位于非洲西海岸附近,马德拉岛上的甲虫,一共有550种之多;但根据昆虫学家的统计,居然有200种的翅膀有普遍性的残缺,导致无法飞翔。这是为什么呢?达尔文的解释是,由于这里海风强劲,那些拥有强劲翅膀的甲虫,往往在觅食飞行时,被海风吹到海里淹死,所以反而是种群中那些翅膀先天缺陷,或者性情懒惰的个体,生存概率比较大,在漫长的繁衍中反而日见繁盛。而翅膀残缺这个特征,也通过基因传递,被固定了下来。另外一个旁证就是,在马德拉岛附近,海风更为凛冽的德赛塔岛,翅膀残缺甚至退化的甲虫更多,从而有力地证明了达尔文的推断。

于是,达尔文就争辩说,如果人们继续拘泥于所谓神创论,相信生物是被某种高等智慧所设计,且诞生后形态固定不变,那就无法解释自己和其他生物学家在全球各地观察到的共同现象:一种相同的生物,如果处于在不同的环境之中,会根据环境慢慢产生截然不同的变化。反过来,处于相同环境中的不同种类生物,也会诞生一些共同的身体特征和功能。例如长期在黑暗洞穴中生存栖息的动物,都会不同程度地失去视力,视觉器官退化。

不过,随着达尔文自己叙述论证的推进,一个新问题出现了,生物的本能从哪里来?比如,蜜蜂能够修造出完美几何形状的蜂巢,或者蚂蚁巢穴内高度明确的分工与等级制度,这些当时人看来不可思议的,需要高度智能的行为,真的是生物通过自然选择获得,并且代代传承的吗?如果达尔文证明不了这一点,那么进化论的合理性,就会受到巨大的挑战,所以达尔文特地在《物种起源》里辟出一个章节,来回答这个问题。

所谓本能,就是不需要后天学习和经验积累,就能获得的行动或者反应模式。达尔文根据自己的观察和研究,首先提出一个基本事实,那就是,哪怕是同一个物种,环境不同,它们的天性也不同,甚至从长时间尺度观察的话,天性也并非一成不变。比如,荒岛上的鸟类,在人类刚刚移居上岛的时候,并不会对人产生戒备心理,然而在被人类捕猎一段时间之后,它们就会变得警惕,无论是成鸟还是幼雏,一旦有人类接近就会逃离。

接下来,达尔文就在书里,详细给读者解释了,为什么说蜜蜂复杂精密的筑巢行为,也是基于本能,在自然演化中逐渐形成的。毕竟,蜜蜂能把蜂巢每个单独的“隔间”,也就是蜂房的轮廓,都搞成大致相等的六角形,看起来确实不可思议,如有神助。但如果详细加以拆解,我们就会发现,这也不过是自然演化法则叠加生物基本本能所造成的效果。

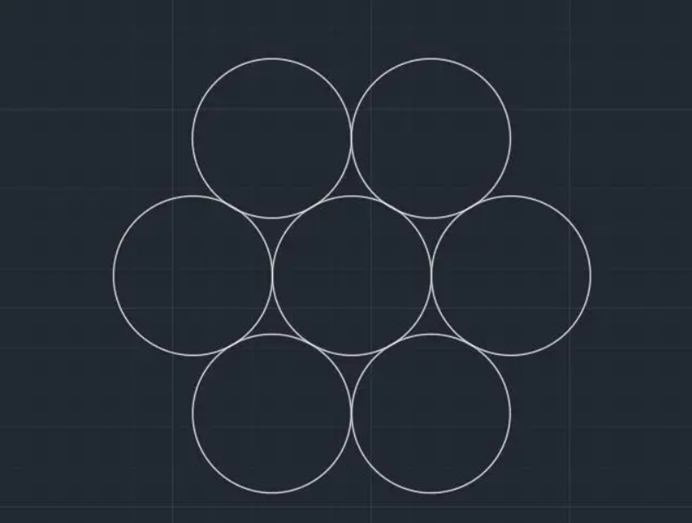

首先,每个蜂房的结构,是一个近似圆球形的小房间,出入口位于蜂巢表面。那为什么最终的轮廓实际上会趋于正六边形呢?首先,让我们来看看这张图,就会发现,任何一块表面,如果要容纳尽量多,面积固定的圆形,那么这些圆形的排列模式,就会趋近于类似六边形的布局。毕竟,高效的建筑模式会为蜜蜂带来优势,在建造蜂巢时消耗尽量少的建材,也就是蜂蜡。

另外,这种六边形的排列方式还有一个特点,那就是,相邻的圆,彼此圆心之间的距离,都是固定的。为了达到这个效果,在蜂巢施工期间,每只蜜蜂和周边的工友,都要保持着一个固定的距离。你可能会说,蜜蜂怎么做到的?它们又不是人类工程师,能兜里揣个卷尺,随时量一下。

对于这一点,达尔文提供了一个推理思路,那就是,在远古时代,蜜蜂在筑巢时的站位可能根本没有那么精确,而是随性而来,分布得非常不规则,有的太稀疏,有的则太密集。这就导致,相当一部分蜂巢表面积被浪费了,或者蜂房开口太小,验收不合格必须要返工。这就会导致两个严重后果,蜂群要么没有建造出足够多的蜂房来养育后代,要么在筑巢中使用了太多蜂蜡,于是在同类的生存竞争中最终失败,导致绝后。那些在每一次筑巢大战中以微弱优势胜出的蜜蜂种群,就会通过繁殖,逐渐把自己的筑巢经验,以遗传的形式固定下来,同时不断加以微调改良,最终形成了这种精确高效的“六边形站位开工”模式。

不仅如此,由于蜂蜡这种“建筑材料”在刚被分泌出来的时候,具有一定的可塑性,而每个蜂房的外壁都和旁边蜂房的外壁彼此挤压。所以,蜂房之间这种六边形的排列模式,也最终导致单个蜂房出入口的轮廓,趋向于正六边形。

总之,动物这些被视为不可思议的本能,真的不是某个造物主挨个儿赋予的,而是某种普遍的法则。自然选择不断作用于生物的世代之间,不断根据当下的情况调整,最终累积成我们今天看到的样子,即所谓“让最强者生,令最弱者亡”。

好了,说完了这些相对具体的自然演化法则,达尔文就把目光转向了两个更加宏大的问题,第一就是,进化论的实体证据在哪里,其次就是生物的迁徙、演化与世界地理构造演变之间的关系。

首先我们来看第一个,进化论作为一个涉及漫长时间范围内生物演化的学说,其实体证据,究竟是什么?在哪里能够找到呢?那就是地质记录,同时包括地球表面的岩石和埋藏在其中的古生物化石。地质记录宛如一本地球环境与生物演化的史书。

虽然在达尔文的时代,由于地质学和相关技术的限制,这本日记显得残缺不全,用达尔文的话说就是:“地质记录宛若一部保存不完整的、用变化的方言写成的世界史。在这部史书中,我们仅有其中两三个国家的最后一卷,而这一卷中,又仅有寥寥几章的短短数行。”

虽然如今的我们已经掌握了更多国家和更多章节的资料,但比起那原有的浩繁长卷,依旧是沧海一粟。研究者们今日也在为解译这些零散的碎片而努力着。那么,为什么这种记录会残缺不全呢?

首先,已经死亡的古代生物最终变成化石并存留到今天的概率,实际上是非常小的。原因有很多,比如完全由软体组成的生物,死亡后遗体基本就迅速被分解,啥也留不下来。其他有骨骼或者硬质外壳的生物,无论是在陆地上还是在水中,死后如果不在短期内被泥沙掩埋,残骸也会逐渐被分解者们瓜分消失。

不仅如此,即使这些生物的遗骸幸运地变成了化石,那么它们在漫长的岁月中还要继续经历各种地质活动:从造山运动,到岩浆改造与风化侵蚀,每一种都会让化石销声匿迹。

最后,幸存下来的化石,还要碰巧被古生物学家或者其他人类发现,这才能进入研究机构,帮助科学家了解过去。这就造成,在物种演化的图谱上,缺失了许多中间环节,这些留白,希望在未来能够由全新的生物化石发现来慢慢填补。

另外,不仅是化石,包含化石的地层本身,也并不完整。这还是因为各类地质活动在“捣乱”;比如沉积岩层,这可是生物学家们的挚爱,因为只有它们蕴含着古生物化石。但遗憾的是,露出地表的沉积岩是有限的。

达尔文在书中就举了一个例子,他在考察南美洲海岸地区的时候,发现漫长的海岸线地区上,居然没有任何广泛分布的近代沉积物,也没有留下什么海洋动物的化石记录。造成这种地质记录缺失的原因就是,附近的陆地,在地壳运动的持续作用下缓慢抬升,从而导致宝贵的、富含化石的沉积物,在没来得及板结固化的时候,就被暴露在地表,而被汹涌的海浪冲走了。对于这种情况,达尔文只能辛酸而幽默地说:“大自然似乎在谨防自己的演化过渡或者中间环节被频繁发现。”

即便如此,仅仅依靠现存在世的化石和地层岩石等支离破碎的证据,也能验证达尔文提出的物种演化与灭绝推断。比如,越是古老的地层中所发现的化石,结构普遍越简单,和现在地球上现存的生物面貌差别也越大。另外,只要是同一年代地层中的同类生物化石,彼此的形态就必然相近。这就说明,生物的形态从诞生之初在不断变化调整,整体的大趋势是结构复杂化。

最后,通过研究化石,达尔文还发现,不同的物种,发生变化的速度,以及变化的程度也不一样。比如海洋中有一种贝类生物,叫海豆芽,它可是咱们地球上的老资历生物,最早出现在距今5亿多年前的寒武纪。更令人惊奇的是,今天的海豆芽,它的外壳硬体部分,和当年的老祖宗,几乎是一个模子里刻出来的,非常神奇。

所以想想看,五亿多年来,海豆芽自己几乎一成不变,而它的邻居,从古老的软体动物到甲壳类,换成了今天的海洋生物,这种演化速度上的差异,肯定也不是能够自上而下控制的。

所以,这些证据结合在一起,就有力地批驳了神创论所谓所有物种都是同时被创造出来,且形态固定不变的说法。

在本书十一到十二章,达尔文就把论述的重点,从时间这一视角,转向了演化与世界地理格局之间的关系,这一格局影响着生物的迁移与不同地区间生物可以交流的程度。

其实,对于这个问题的思考,早在达尔文搭乘贝格尔号军舰环球考察时,就已经在他的脑海里浮现。在《物种起源》这本书里,达尔文把它细分为几个具体问题,比如为什么几个位于不同大陆的地区,尽管气候环境条件都相似,但栖息在其中的生物类型却大不一样?以及为什么两个地区之间,如果生物难以自由迁徙,就会造成较大的生物差异性?等等。

首先,来看看两个地区气候环境条件都相似,但物种大不一样。这个问题比较容易,不用生物科学知识,我们用常识都能做出一个比较合理的解释:那就是这两个地区中间,往往有大海、高山这样难以逾越的地理屏障,一些陆生动植物在扩散过程中,面对这样的阻碍,也只能是束手无策。

当然,所谓“凡事皆有例外”,在世界范围内,有一些动植物的传播与分布,确实克服了地理障碍,例如,有些植物会同时生长在北极附近地区与南极附近地区。

如何解释这种现象呢?达尔文结合自己,以及同时代其他研究者的研究观察,给出了解释:比如植物的种子,实际上可以借助水流搬运,或者鸟类等动物通过种种方式携带,漂洋过海,抵达遥远的彼岸;而在远古时代,大陆之间,比如北美洲和欧亚大陆之间,曾存在可以作为扩散通道的陆桥;广阔的海洋里,也曾有过一些后来消失的岛屿,这些都是今天看似隔绝的大陆之间,动植物进行扩散迁移的通道,或者中继站。

不过,由于当时大陆漂移学说尚未建立,所以达尔文在论证中也遇到了一个难以克服的问题,那就是在当今的南半球范围内,虽然陆地的分布支离破碎,同时充满着海洋和山岭等地理屏障,但各地的动植物类群与形态表现出了相当明显的一致性与关联性,这显然不是某种零零星星的偶然性物种传播能解释的,所以达尔文只好把这个重大问题搁置。

实际上,今天的我们已经知道,在遥远的显生宙之初,地球上大部分陆地实际上都位于南半球,今天的印度半岛、南美洲、非洲、南极洲与澳大利亚曾紧密相连,直到1.6亿年前左右的晚侏罗世才开始逐渐“分崩离析”;而在此之前的漫长岁月里,动植物可以在这片南方的巨大陆地上自由地扩散,迁徙,而这就是造成南半球物种彼此关联密切的重要原因。更重要的是,正是达尔文在《物种起源》中提出了这个当时无解的疑问,才给了后来的地球科学研究者以宝贵的启发,从而提出了大陆漂移的假说。

好了,达尔文这部经典巨著《物种起源》的主要内容,就为你大致介绍到这里。

达尔文撰写本书的核心目的,在于证明自然选择这一过程的存在,驳斥神创论的错误。全书首先使用人类选育品种动物这个当时大家相对熟悉的案例,来引入生物变异的概念,并且论证,自然界也存在着类似人类选育动物,持续强化或者淘汰某种特征的“选择行为”,并称之为“自然选择”。

随后,达尔文又根据自己实地考察以及研究的结果,利用各种动植物演化与行为案例,介绍了生物在现代和历史上的变异、迁移、扩散和灭绝,从而告诉大家,自然选择的客观存在性与普适性。

当然,对于我们现代读者而言,《物种起源》本身的历史文献意义压倒了它的科学研究意义,因为随着生物学与其他学科的发展,当时达尔文的许多论断和假说已经被证明存在相当的局限性。当然这并不能够降低它在生物科学历史上的里程碑价值。达尔文的理论,依旧是我们今天理解自然界变化发展的宝贵方法论。它所带有的启发性,将引导人类在认识自然的道路上,一步步坚定地走下去。

以上就是这本书的精华内容,点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

(本文写作中陈祈妍亦有贡献)

划重点

-

在生物漫长的演化过程中,会出现无数种遗传变异导致的变化,有些是外形上的,有些则是禀赋上的。其中有些能够帮助生物在生存斗争中更好地适应生存环境,对抗天敌,有些则适得其反。

-

“生存斗争”,指的是自然界中,生物和环境之间的博弈,以及不同生物个体之间、物种之间,为了生存资源和繁殖资源所争夺的状态,以及生物同其生活的环境长期斗争的过程。

-

生物本能也并非自诞生起一成不变,而是在不断的变化的环境中,通过自然选择不断演变调整,所谓“让最强者生,令最弱者亡”