沙丘与科幻电影 谭苗解读

《沙丘》与科幻电影|谭苗解读

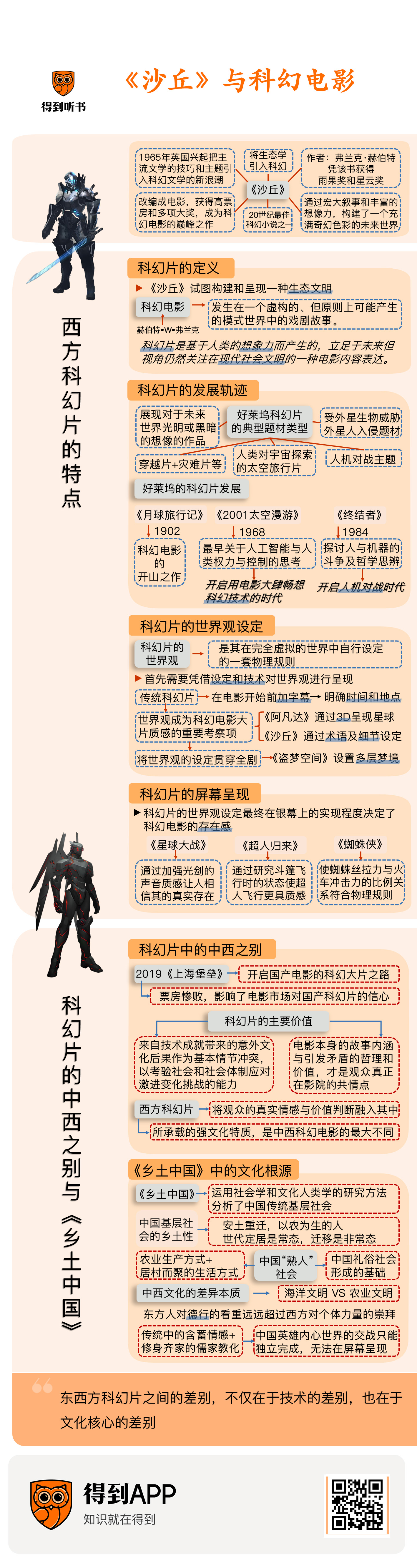

“得到听书”的朋友们,大家好,我是中国传媒大学戏剧与影视学院副教授谭苗。今天我想和大家讲一讲科幻片。我们从科幻巨著《沙丘》讲起,然后借此讲到东西方不同的科幻片。

1965年左右,科幻文学界兴起了一场发源于英国的新浪潮运动。新浪潮作家们为求创新,将主流文学的技巧和主题引入科幻之中,从而拓展了科幻文学的边界和表现力。在这场运动中,主动将生态学引入科幻文学的《沙丘》就是其中的杰作。作者弗兰克·赫伯特凭借该书一举荣获雨果奖和星云奖,《沙丘》成为科幻史上第一本同时获得这两项大奖的作品,并被誉为“20世纪最佳科幻小说”之一。

《沙丘》原著通过宏大的叙事和丰富的想象力,构建了一个充满奇幻色彩的未来世界。在小说所设定的未来世界,人类建立了庞大的星际帝国。其中一个名为厄拉科斯的行星,也就是沙丘,是一个被沙漠覆盖、环境恶劣的星球,但它却是宇宙中唯一能产出一种名为“香料”的重要物质的产地。香料在宇宙中极为珍贵,它不仅能够延长生命,还能赋予人超乎寻常的意识和预知未来的能力。

主角保罗·厄崔迪的父亲接管沙丘之后遭到了宿敌的阴谋陷害。在一系列的阴谋和背叛中,保罗的家族遭到重创,只有他和母亲在沙漠中活了下来。沙丘环境恶劣,几乎没有水资源,白天气温极高。保罗和母亲逃入到沙漠深处并意外遇到了沙丘的原住民——弗雷曼人。保罗与弗雷曼人建立了联系,并逐渐赢得了他们的信任和尊敬。随着保罗逐渐展现出能够预见未来并控制沙虫的心灵力量,他在弗雷曼人中获得了崇高的地位,最终成为他们的领袖,领导他们开启了反抗帝国压迫的革命之旅。

2021年《沙丘》终于在千呼万唤之中被搬上电影银幕。该片在全球共计收获了超7.1亿美元的票房,并荣获第75届英国电影学院奖最佳配乐、最佳摄影、最佳艺术指导、最佳音效、最佳视觉效果,以及第94届奥斯卡金像奖最佳摄影、最佳剪辑、最佳视觉效果、最佳原创配乐、最佳音效、最佳艺术指导等多项大奖,成为科幻电影的巅峰之作。

为什么要先讲到《沙丘》呢?《沙丘》的内容和形式可能最为彰显科幻片的核心,它聚焦的并非只是一项高科技,而是要试图构建和呈现一种生态和文明。

科幻文艺家赫伯特·W·弗兰克对“科幻电影”的定义是:“科幻电影所描写的,是发生在一个虚构的,但原则上是可能产生的模式世界中的戏剧故事。”取材于现实的电影是为了让观众在观看的过程中,对电影产生一种信任并引发自身共鸣。但科幻电影的特质就是通过各种手段创造出一种虚幻的真实,让观众在知道电影本身是一个虚构故事的同时,仍能沉浸其中,体验一种梦中之梦。

也就是说,科幻片虽然不是现实社会能发生的故事,但是其基调上,除了环境氛围之外,科幻片仍然立足于希望让观众感受到这是一个真实的故事,并且将观众真实的情感与价值判断融入其中。所以,与其说科幻类型的电影是源于科技的革新,以及对于未来的探索,不如简单说科幻片是基于人类的想象力而产生的,立足于未来却将视角仍然关注在现代社会文明的一种电影内容表达。

科幻片可以说是题材最为宽广的一种电影类型。好莱坞科幻片的典型题材有:以《银翼杀手2049》《雪国列车》等为代表展现对于未来世界光明或者黑暗的想象的作品;以《星际穿越》《火星救援》为代表的人类对宇宙探索的太空旅行片;以《异形》《安德的游戏》《独立日》这类受外星生物威胁的外星人入侵题材,还有《终结者》系列等展现人机对战主题的影片以及穿越片和灾难片等题材类型。

好莱坞的科幻片创作是从改编凡尔纳和韦尔斯的小说开始的。法国导演梅里爱在1902年根据韦尔斯长篇科幻小说《最初的月球居民》拍了一部叫作《月球旅行记》的电影,这部电影是科幻电影的开山之作。

然后到1968年,《2001太空漫游》上映。故事分为四个部分,通过讲述人类从史前到未来的太空探索历程,深刻探讨了人类的存在意义、科技进步对人类的影响,以及宇宙中可能存在的神秘力量。并且,它开创性地引入人工智能角色,这是电影中最早的关于人工智能与人类权力与控制的思考。

《2001太空漫游》通过长镜头和缓慢的剪辑来展现宇宙广阔无垠的太空特效,在当时是划时代的,甚至在今天看来也仍不过时。如果说《2001太空漫游》开启了一个用电影大肆畅想科幻技术的时代,《终结者》系列则将技术放在了对立面,开启了人机对战时代。

1984年,詹姆斯·卡梅隆导演了第一部《终结者》,该系列电影围绕未来世界的人工智能防御系统“天网”(Skynet)与人类之间的战争展开。天网视人类为敌人,并发动核战毁灭了大部分人类,幸存的人类组织起抵抗军与之对抗。在这个背景下,天网派遣终结者(Terminators)回到过去,试图消灭抵抗军领袖约翰·康纳(John Connor)的母亲莎拉·康纳(Sarah Connor),以阻止约翰的诞生。而人类则派遣保护者回到过去,保护莎拉免遭终结者的杀害。

《终结者》与紧随其后的《黑客帝国》一起成为经典的科幻叙事模型,这两部作品都构想了一个因为科技发展而陷入黑暗的未来世界,并探讨了人与机器的斗争,并在自由意志与宿命论之间展开了深刻的哲学思辨。其对抗的形式都是从孤胆英雄深入乱局开始,然后以拯救人类世界于无尽的黑暗结束。

随着这样一种以拯救为核心的科幻片对传统动作片的全面超越,与此同时它还能承载高预算,并能够收获高票房,这让科幻片一度成为最受好莱坞制片厂青睐的电影类型。

任何电影都有造梦的性质,科幻片应该说是跟“梦”最接近的一种电影类型,它完全基于我们的想象力。而一个梦要造得好,看的是它的世界观设定。

世界观,是科幻电影在完全虚构的世界中自行设定的一套物理规则。为了让观众对这种纯属虚构的故事环境深信不疑,科幻片首先需要凭借设定和技术对世界观进行呈现。

传统的科幻电影,会在电影开始之前增加字幕,说明这是哪一年,故事地点在哪里,这种补充的叙事手段就是一种世界观设定,为的是让观众能马上明白并接受剧中情节,建立全新的世界观认同。比如在1977年上映的“星球大战”系列第一部电影的片首,介绍世界观的字幕就是:“A long time ago in a galaxy far, far away…”(很久很久以前,在一个遥远的银河系……)。字幕介绍了银河系被一个邪恶的帝国统治,而反抗军则为了自由与和平与之抗争。这些字幕呈45度角向银幕之外延伸,最后伴随着巨大的“STAR WARS”标题出现,同时响起激动人心的主题乐,为观众营造出一个遥远而神秘的宇宙背景。之后这个字幕形式成为整个“星球大战”系列电影最具有标志性的特征之一。

随着科幻电影自身的发展,世界观成为科幻电影大片质感的重要考察项。《阿凡达》中通过3D完美呈现了潘多拉星球的物理设定,巨大的植物和树木构建出的神奇世界甚至成为影片的重大卖点,而在《沙丘》中也是一样。原著小说不仅有一个庞大的术语库和记录了人类几万年历史的大事年表,甚至对厄拉科斯行星的宗教、风俗、语言、服饰、文化、地理、天文、植被等都做出了详尽设定。正是这种庞大的世界观设定为《沙丘》成为超级大片奠定了基础。

世界观对于科幻电影来说相当重要,因为这种来自另一个世界的规则被观众所接受是一切故事顺利开展的前提,但其实很少有影片能够像《盗梦空间》一样,将世界观设定贯穿全剧情节。

《盗梦空间》是非常特殊的一部科幻电影,它讲述的是对人的意识的争斗,它代表着好莱坞开始尝试对想象空间进行深度开拓。《盗梦空间》英文名为Inception,Inception本身指的是把某种想法植入目标人物的思维中,使得他觉得这想法是自己本来就有的。要完成这一点,必须进入目标人物的梦境中,但人的梦境可不止一层。

影片中一共有六层世界。如果我们把片中主角人物所在的现实世界作为参照物的话,按照做梦依次向上分别是:现实世界、第一层梦境、第二层梦境、第三层梦境、第四层梦境和limbo(迷失域)。假设正常人活动在现实世界,做梦是在第一层梦境。在《盗梦空间》的设定中,如果要进入第二层梦境,也就是梦中梦,必须服用一般性药物。而在服用一般性药物时,须从梦中醒来。想要醒来有两种方法:第一种就是‘Kick’,也就是重力下坠的冲击;第二种就是在梦中被杀死,或者等药物效果过期。但如果要进入第三层梦境,也就是梦中梦中的梦,服用一般性药物无效,必须用加强型药物。但是加强型药物是有副作用的,如果在梦里被杀死就再也不能醒来了,你会被永远留在迷失域(Limbo),所以只能用Kick的方式来苏醒。这就是所谓的协同刺激,指的是需要同时在各个梦境层级上进行刺激,才能将梦中人唤醒。所以当片中小队计划侵入深层梦境的时候,必须确保每一层都留有清醒的人负责Kick(刺激),并且用音乐的结束作为信号来协调各层级同时执行Kick(刺激)的时刻。

是不是听上去很复杂,但这些还只是《盗梦空间》世界观的浅层部分,正因为有着如此详尽和严密的设定,才让《盗梦空间》这个在意识层次发生的科幻故事如此紧张刺激。

科幻电影的世界观设定最终在银幕上的实现程度决定了科幻电影的存在感。而随着电影工业技术的不断进步,科幻电影的银幕呈现可谓令人瞠目结舌。

在早期科幻电影,诸如《星球大战》中,影片中的世界观给绝地武士设计了一种激光剑。这种激光剑作为一种近战格斗武器,能使用能量束轻松切割大多数金属和有机体,还能高效地防御来自爆能枪等远程武器的射击,具有强大的防御和反击能力。但真正让观众感受到光剑能量的,是影片中光剑舞动所产生的嗡嗡声。正因为世界观设定光剑的剑刃是由纳米级气象生成器产生的等离子束,这些等离子束在强磁场的约束下形成剑刃。所以,光剑拔出之后会由于能量传输和磁场作用发出嗡嗡的声音。

为了真实地呈现这种嗡嗡声,技术团队最早是通过麦克风在空中挥舞,同时播放之前录好的光剑基础声,并运用多普勒频移原理,使麦克风记录下的声音信号频率产生差值,音调随之变化,从而模拟出光剑挥舞时的动态声音。后来随着技术的发展,技术团队通过音效设计灵感、音效合成技术、音效与视觉效果的结合以及光剑工作原理与声音的关联等多方面因素加强了光剑的声音质感,这才使得观众相信星球大战世界中不同绝地武士手上的光剑的“真实存在”。

而在超级英雄系列中更是如此。为了让超人的飞行更具有质感,《超人归来》的特技制作团队专门研究过超人的空中飞行时速对斗篷张开角度的影响。比如斗篷在重力以及阻力的互相作用下呈什么样的打开模式。而当超人徒手托举坠落的飞机徐徐降落在球场时,飞机的吨重,以及超人向上的时速动能显然达到了某种平衡,才能真实呈现超人顶住飞机下降的场景。

又比如在《蜘蛛侠2》中,蜘蛛侠用蜘蛛丝停住已经失控的电车,拯救无辜市民生命的经典场面。在这组令人印象深刻的镜头中,我们看到蜘蛛侠背对车头,双手张开顶住火车,以自己为支点,不停地向周围建筑物打出自己的蜘蛛丝,用拉扯力为脱轨的电车降速。由于电车不停向前冲,蜘蛛侠的蜘蛛丝一次次断裂,周围建筑物也在蜘蛛丝的拉扯下变形破碎。然后在一次又一次的努力之后,电车终于停了下来。在这场特技中,除了制作特效,更重要的是要正确呈现蜘蛛丝的拉力与火车冲击力之间的比例关系,如果两个力的比例关系不符合常规的物理规则,那么观众就会觉得别扭失真,也会认为蜘蛛侠毫无存在感。

说了那么多西方科幻,我们回过头来讲讲东方的科幻。

有观点认为,西方关注未来,东方则总是回望,所以西方世界擅长科幻,而东方文明则更盛产历史题材。但也有电影从业人员认为,是技术发展制约了中国科幻的发挥。随着国产电影工业的发展以及逐利资本的不断推动,2019年,滕华涛导演的《上海堡垒》横空出世。《上海堡垒》讲述了一个未来世界外星黑暗势力突袭地球,上海成为人类最后希望的故事。影片中青春偶像鹿晗饰演的大学生江洋追随女指挥官林澜进入上海堡垒成为一名指挥员。随着外星势力不断发动猛烈袭击,林澜受命保护击退外星人的秘密武器,江洋和几个好友所在的灰鹰小队迎战外星侵略者,打响了保卫人类的最后一战。

可《上海堡垒》虽然设计了末日外太空来袭的常规科幻主题,但纯好莱坞式的故事设计在中国市场显得水土不服,最终以3.6亿人民币的投资收获仅1.2亿票房和豆瓣评分2.9分,以近70%观影观众给出一星差评的惨败收场。而且《上海堡垒》作为中国科幻大片第一次较为大胆的投资尝试,从某种意义上来说这场失败甚至影响了电影市场对于国产科幻片的信心。

其实对于科幻片来说,世界观和存在感固然重要,技术确实是亮眼的卖点,但在科幻片所提供的科技与技术的氛围中,并不能以个性的心理和个体的危机为主要情节,而是必须将来自技术成就带来的意外的文化后果作为基本情节冲突,以考验社会和社会体制应对激进变化挑战的能力。所以科幻片的类型生产绝不是单纯将007的敌人换成外星人。因为除了飞速发展的电影工业给予科幻片技术手段支持外,科幻电影本身的故事内涵与引发矛盾的哲理和价值,才是观众真正在影院的共情点。

《黑客帝国》让人们在面对飞速发展的人工智能时,思考机器人以及电脑在未来是否会控制人类的问题。《2012》等灾难科幻片让观众体验地球毁灭的幻想,感受末日来临的恐慌,还巧妙地激发了人们内心深处的勇气与坚韧。《异形》中对外星未知生命的假设引人深思,《星际穿越》则展示了即便人类穿越四维空间,纵横宇宙,也无法磨灭的亲情,抑或《阿凡达》中表现出的对种族问题,拓荒历史的回顾和审问,这些经典科幻片之所以成功绝不仅仅是因为其花费巨大,特效惊人。科幻片虽然不是现实社会能发生的故事,但是其基调却力求让观众感受到一种真实感,除了构建科幻的世界观设定之外,影片还致力于让观众感受到这是一个真实的故事,并且将观众真实的情感与价值判断融入其中,使观众能够产生共鸣。

正如《沙丘》虽然故事框架源自古老的 “王子复仇记”,但它其实将中世纪欧洲的贵族制度、东方哲学的思想精髓以及古老宗教的神秘色彩融为一体,深入探讨了宗教、哲学等主题。而主人公保罗作为救世主的成长历程充满了对人性、权力和命运的深刻思考,早已跳出了单一的复仇母题叙事,呈现出西方主流文化的哲学甚至是宗教特征。而正是因为科幻片所承载的强文化特质,东方文化在科幻电影类型中呈现出了跟好莱坞类型最大的不同之处。

在这里我想提及一本你可能会觉得跟科幻毫无关系的书,那就是费孝通先生的《乡土中国》。费孝通先生在《乡土中国》中运用社会学和文化人类学的研究方法分析了中国传统基层社会,他也由此讲到我们文化的乡土根源。中国长江、黄河、珠江三条大河的流域全是农业区,在乡下种地是中国人最普通的谋生办法,直接靠农业谋生的人是“粘在土地上的”,这并不是说乡村人口是固定的,而是说人与空间的关系是缺少流动的。安土重迁,以农为生的人,世代定居是常态,迁移是非常态,这就造就了中国基层社会的乡土性。

在这种基层的乡土社会里,因为每家所耕的面积小,所以产生了合作的需要,形成了群居的形态。这种形态也更容易保卫住所和农场的安全。长此以往,兄弟各自继承祖业,导致人口在同一地方逐代累积,最终形成规模可观的村落。所以乡土社会是没有陌生人的。农业生产方式和聚村而居的生活方式造就了中国的“熟人”社会,而熟人社会是中国礼俗社会形成的基础,所以很长一段时间,集体主义深入到了我们的集体无意识,甚至能够将礼俗替代理法。

而中西方文化之间的差异,本质上就是海洋文明与农业文明之间的不同。东方的熟人社会一直是依靠团结以及集体的力量战胜天灾获得丰收。在依靠族规和宗祠维持秩序的东方社会,族长是德高望重的老人,他们在漫长的生活和不断的实践中积攒了大量的农业智慧。而西方的游牧文明和海洋文明中,首领都是身强力壮的男性,英雄要凭借个人的力量赢得尊重。所以东方人对于德行的看重远远超过西方对个体力量的崇拜。甚至东方的神仙都是老者居多而不是西方神话中强壮的男性。长期以来,中华民族遇到外族入侵,首先考虑到的应该是以和为贵以理服人,所以《上海堡垒》这种学习好莱坞的个人英雄主义的胜利并没有给出科幻世界的东方答案。

在东方科幻世界里,《流浪地球》首先给出了具像化的答案。“流浪地球”系列展现了中国人在地球危机来临之时,坚持带着地球去流浪,决不放弃地球上大部分人的观念,这种世界观展现出坚守土地的东方智慧。而西方从《圣经》开始,遇到末世,都是选择依靠方舟保留火种。在《2012》中,好莱坞依然需要依靠方舟拯救。但在《流浪地球》的原著中,最为激烈的就是飞船派和地球派的冲突。飞船派主张建造飞船逃离地球,寻找新的家园,地球派则主张带着地球一起逃离太阳系,进入新的星系。两派之间的冲突实际上就是方舟思维和乡土情结的对立。电影的改编精准地抓住了这个要点,并且将东方集体主义的思想发挥到了极致。《流浪地球1》中,刘培强为了地球的未来选择了自我牺牲式的点火以换取地球上其余同胞生的希望;《流浪地球2》中地球面临月球危机,需要宇航员执行一项几乎必死的任务——引爆核弹以摧毁月球,从而保护地球免受其撞击的灾难性后果。在决定执行引爆核弹的任务时,面对年轻的宇航员们,沙溢饰演的航天员张鹏毅然决然地喊出了那句震撼人心的话:“中国航天飞行中队,五十岁以上的,出列!”随后,他自己第一个站了出来。刘培强和张鹏都不是电影的男一号,但是他们确实展现了一种英雄式的牺牲,符合了很多中国观众的审美期待。

正如《乡土中国》所阐述的,被农业文明标记的东方世界,有着自己的英雄原则。这就使得国产电影在进行类型化生产时,不能对好莱坞进行简单地复制。举个最简单的例子:银幕上的中国英雄很少被黑化。好莱坞在各种电影中最常见的套路就是英雄自己与自己的天人交战。甚至在“星球大战”系列中,天才少年安纳金出于对失去爱人的恐惧,于是对黑暗力量产生强烈渴望,并最终成为西斯大帝。《蜘蛛侠3》中,蜘蛛侠彼得·帕克的战衣被神秘的外星毒液所寄生。这不仅改变了彼得的外观,更逐渐侵蚀了他的思想,使他变得目中无人、贪婪且不再具有正义感。西方黑化的英雄往往获得了更加强大的力量,他们有的会迷途知返,有的则会像安纳金一样变成更大的反派。但东方的英雄却很难有黑化的过程。诚然中国有句俗话说:浪子回头金不换。但因为传统乡土的熟人社会,哪怕小小的行差踏错都会传遍十里八乡,再加上儒家传统的“克己复礼”思想让我们的集体无意识早已摒弃掉处于动物本能原始的对于更强大力量的追求,转而追求更高的精神境界。所以孙悟空被压在五指山下五百年受尽辛苦也没有黑化,还能受到规训奔赴自己的使命。传统文化中所熏陶出的含蓄情感与修身齐家的儒家教化使得中国英雄内心的天人交战只能在内心世界独立完成,这一过程既不足以对外人道,也无法呈现在银幕之上。

好莱坞一直努力将各种中国元素注入商业大片中,以期打开更大的中国市场,但可能只有对中国传统文化进行深入地了解才能走进中国现代文明的核心。

好,关于科幻片,我们就讲到这里。科幻片看似在描摹未来,但实则是对当下和过去的一次深刻洞察。东西方科幻片之间的差别,不仅在于技术的差别,也在于文化核心的差别。我们期待能看到更多好的科幻片,也期待借由它来更好地理解我们的过去和未来。

讲完这一讲,我们关于类型电影的六讲内容就全部讲完了,感谢大家的陪伴,也希望这六讲内容能帮助你理解类型电影,理解潜藏在电影背后的大众观念、社会百态与文化力量。类型电影走到今天,仍在不断发展,在继承与创新中有许多的变化,希望之后有机会我们再接着探索这一光影世界。

好,以上就是为你介绍的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。《沙丘》和《乡土中国》的电子书链接我已经为你附在文稿末尾,感兴趣不妨阅读一下。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.任何电影都有造梦的性质,科幻片应该说是跟“梦”最接近的一种电影类型,它完全基于我们的想象力。而一个梦要造得好,看的是它的世界观设定。

2.传统文化中所熏陶出的含蓄情感与修身齐家的儒家教化使得中国英雄内心的天人交战只能在内心世界独立完成,这一过程既不足以对外人道,也无法呈现在银幕之上。