《雍正传》 毛立平解读

《雍正传》| 毛立平解读

你好,欢迎来到“帝王家事”系列听书,我是中国人民大学清史研究所的毛立平。今天我们来讲冯尔康先生的《雍正传》。

冯先生是我非常尊敬和景仰的清史学者,也是学界研究雍正皇帝最权威的专家,这部《雍正传》至今还是学界研究雍正皇帝的必读书目。不过,讲这本书我们还是围绕本序列的主题进行,主要谈谈雍正皇帝的家事。

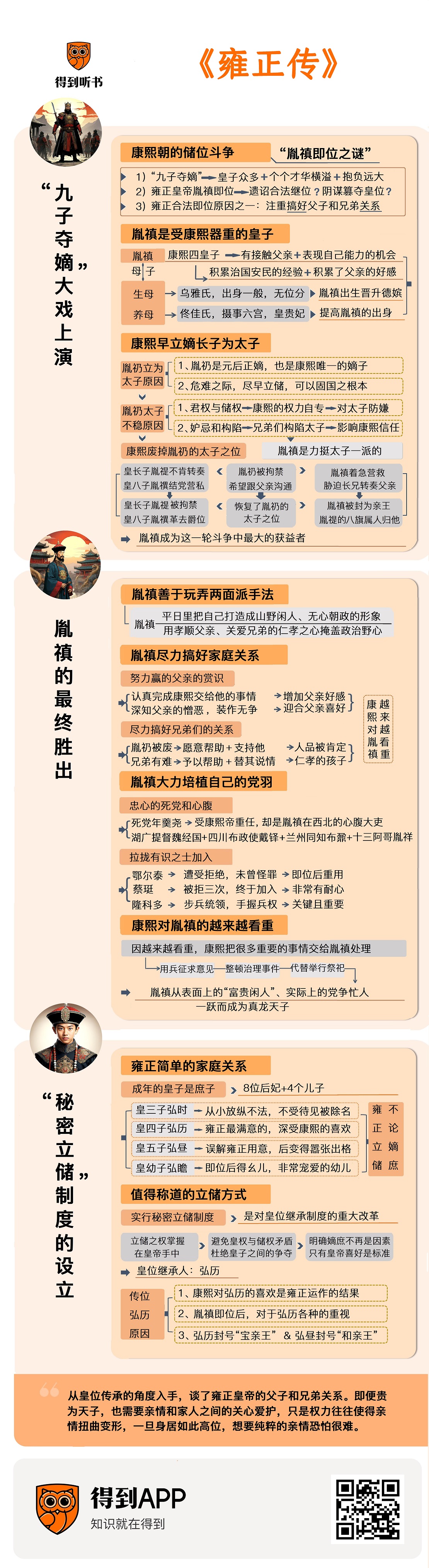

本书的第一章,就是从大家都熟悉的康熙朝的储位斗争开始的。康熙皇帝儿子众多,个个才华横溢、抱负远大,都想登上皇帝的宝座,形成后世津津乐道的“九子夺嫡”的故事。关于雍正皇帝胤禛最终是根据父亲的遗诏合法继位,还是阴谋篡夺了皇位,一直以来即便在学术界也说法不一。

冯先生是明确支持雍正合法即位说的,他在第一章中也给出了详细的论证。综合而言,让康熙最终决定将皇位传给皇四子胤禛的原因有很多,但胤禛比较注重搞好父子和兄弟关系是其中不可忽略的一条。

在康熙的35个儿子当中,胤禛排行第四,属于年长的皇子,比起其他年幼的兄弟而言,胤禛有着更多跟父亲接触,或者表现自己各方面能力的机会。比如他很早就跟随父亲外出围猎,也参与一些军政事宜的处理,主持皇家礼仪性事务——像代表父亲去举行祭天仪式等,还有一些治理河道的水利工程康熙也点名胤禛参与,让他从中积累了不少治国安民的经验,也积累了在父亲面前的好感。

胤禛的生母乌雅氏,出身很一般,胤禛是她所生育的第一个男孩,在生胤禛之前,她在宫中没有任何的位分,生育胤禛之后的第二年就被封为德嫔,虽然清朝后宫中诞育皇子和妃嫔晋升之间并没有直接的关系,但从德嫔的晋升来看,胤禛的出生无疑在一定程度提高了她在康熙心目中的地位,毕竟康熙朝给妃嫔晋升位分的次数并不频繁。

另外还有一点值得指出的就是,胤禛在幼时曾经被交给孝懿仁皇后抚养。孝懿仁皇后就是康熙皇帝的第三位皇后佟佳氏,我们上一集讲过她,虽然她只当了一天的皇后,但在第二位皇后去世后,她曾经做了八年多摄六宫事的皇贵妃,是事实意义上的后宫之主。由于佟佳氏自己没有子嗣,就抚养其他妃嫔的孩子,胤禛的母亲位分比较低,把他交给佟佳氏抚养,可见康熙也是想在一定程度上提高这个儿子的出身。

因此,胤禛无疑是较受父亲重视的皇子之一。尽管如此,在康熙在位的绝大部分时间里,并没有想过选择胤禛为皇位继承人,毕竟早在胤禛出生前的三年,也就是康熙十四年,康熙皇帝就已经把刚满周岁的嫡长子胤礽立为了太子。

康熙早早选立胤礽为太子,其原因是多方面的。一方面由于胤礽是元后正嫡,就是康熙原配皇后所生的嫡长子,由于第二、第三位皇后都没有生育子嗣,所以胤礽也是康熙唯一的嫡子。

学界关于满人的嫡庶观念,有不同的看法,一种看法认为满人并没有像汉人那样明确的嫡庶观念,康熙是在入关后受了汉族文化的影响而选立嫡长子。也有学者认为,满人在入关前就有着很明确的嫡庶观念,努尔哈赤时代所选立的八旗旗主贝勒无一例外都是嫡出,因而康熙选立嫡子也是理所当然的事情。

另一个促使康熙早立太子的原因,就是当时三藩之乱初起,形势一度十分危急,大臣们都建议皇帝尽早择立储君、以固国之根本。就是在国家危难之际,有一个确定的皇位继承人有利于局势和人心的安定。而当时康熙还没几个儿子,并没有太多的可选范围,胤礽综合各方面条件是最为合适的。总之,胤禛一出生,就得接受皇位与自己无关这样一个事实,其他的兄弟也是一样,而这个事实,后来恰恰被他们父亲康熙一手打破了。

胤礽太子之位的不稳固,其原因也是多方面的。首先,君权与储权,也就是皇帝与太子之间的矛盾在历史上一直存在。再加上满人又一贯没有早早立定太子的习惯,因此胤礽这个大清第一位太子其实不好做。一方面随着康熙的权力自专,对胤礽越来越防嫌;另一方面兄弟们的嫉妒和构陷,比如他们经常在康熙面前说一些胤礽的坏话,编造一些谣言,也在很大程度上影响了康熙对太子的信任。

不过,从史料的记载来看,胤禛并不在构陷太子的行列之中,相反,他是力挺太子一派的。这一点在康熙废掉胤礽的太子之位后表现得尤为明显。当时,胤礽被拘禁了起来,胤禛着急营救,连皇九子胤禟的亲信都看出来了,说胤禛“十分着急,很要救他”。在拘禁之中的胤礽希望跟父亲进行沟通,托看守他的皇长子胤禔和皇四子胤禛代为转奏一些话,胤禔表示不会为他转奏,而胤禛则表示“你不奏,我就奏”,胁迫长兄将胤礽的话转奏给了父亲,康熙听了以后也有所感悟,下令将胤礽脖子上的锁链拿掉了,这是胤禛对胤礽实际帮助的结果。

后来的事实证明,胤禛的做法是十分正确的,他比皇长子胤禔、皇八子胤禩等人更加了解父亲。

胤礽的太子之位被废后,胤禩就积极展开了谋取太子之位的活动,他广结朝臣,让他们联名保举自己为太子。当康熙下令大臣们推举太子人选时,胤禩的党羽领侍卫内大臣鄂伦岱、理藩院尚书阿灵阿、户部尚书王鸿绪、工部侍郎揆叙等人就在手心上写了一个“八”字以示众人,暗示大家一起保奏八阿哥,结果大臣们果然都向康熙推荐胤禩。

没想到此举反而引起康熙极大的反感,经历过太子党事件之后,康熙最厌恶皇子结党,胤禩的做法岂不是公然笼络朝臣、结党营私!因此,康熙断然拒绝了大臣们的提议,还对胤禩进行了羞辱,说他母亲出身低贱,这样的孩子不能立为储君,而且康熙从此一直对胤禩没有什么好印象。

出于各种考量,康熙又短暂地恢复了胤礽的太子之位,而在此前积极参与了争夺储位的皇子都落得悲惨的下场,皇长子胤禔被拘禁起来,从此退出了政治舞台;皇八子胤禩被革去了爵位,还永远失去了父亲的信任;皇十三子胤祥,这位是胤禛的死党,虽然史料中没有关于他如何参与了兄弟之争的记载,但学界一般认为他也积极地参与了争夺,因为他也被父亲圈禁了长达十年之久,只是有关他的具体记载可能在胤禛即位之后都被抹去了。

唯独一直打着支持太子胤礽大旗的胤禛,在胤礽复位之后与皇三子胤祉和皇五子胤祺一起被封为亲王,这是皇子能够获得的最高爵位,而且胤禛加封亲王之后,原本皇长子胤禔名下的八旗属人,如今多数都被康熙转到胤禛名下,让胤禛实力大大增强,成为这一轮斗争中最大的获益者。

与胤禩等人明确暴露自己的野心积极谋取皇位的策略不同,胤禛采取的是截然不同的一套策略。他平日里把自己打造成一个山野闲人、无心朝政的形象。比如他经常和一些僧人往来,切磋佛法、看花观景,说自己是“天下第一闲人”,他在一首诗中写道:“懒问沉浮事,间娱花柳朝。吴儿调凤曲,越女按鸾箫。道许山僧访,碁将野叟招。漆园非所慕,适志即逍遥。”一副无心政治,追求快意逍遥的样子。这种无欲无求的状态不仅是展示给外人看的,对自己的亲信幕僚也是如此。

当太子胤礽第二次由于不得父皇之心而被废掉的时候,其他皇子们蠢蠢欲动,在外任职的胤禛的幕僚戴铎也按捺不住给他写了一封长信。在信中,戴铎为胤禛深入分析了当时的客观局势,制定出详尽的行动计划,告诉胤禛要讨好父亲、团结兄弟、笼络百官、大力培植自己的势力,才能一步步向皇位靠近。但胤禛看完信后却不以为然,回复戴铎说,你这些话虽然是金玉良言,但对我而言却是一点用处都没有,当皇帝是“大苦之事”,我避之不及,怎么会希图夺取皇位呢?我只要无祸无福,保持一辈子的安逸就可以啦!

但是,大家都理解这个道理,不想当皇帝的皇子不是好演员。作为一个有野心、有抱负的皇子,胤禛怎么能真的不觊觎皇位呢?所以他背地里做的完全是另一套,难怪冯尔康先生说他善于玩弄两面派的手法。

实际上,胤禛的确是按照戴铎的建议去做的。他一方面努力赢得父亲的赏识,凡是康熙交给他的事情,都认真努力完成,一丝不苟,用一件件小事稳固增加自己在父亲心目中的好感。胤禛深知父亲痛恨儿子结党、争夺皇位,所以表面上摆出的无心政治的样子,实际也是为了迎合父亲的喜好。

胤禛还尽力和兄弟们搞好关系。尽管在皇室家庭中,在激烈的权力争夺中,父子兄弟之间的真情可能很难求了,冯先生在书中引用了《红楼梦》中探春所说的一段话,“咱们倒是一家子亲骨肉呢,一个个不像乌眼鸡似的,恨不得你吃了我,我吃了你”,来表明皇帝一家的关系只能更甚。

但胤禛起码要在父亲面前表现出友爱兄弟的样子。再者,能多团结一个兄弟,自己就少了一个竞争对手,而多了一个支持者。所以,胤禛在友爱兄弟方面的确花了不少心思。

他的所作所为,康熙都看得很清楚,还专门公开表彰了胤禛,说“前拘禁胤礽时,并无一人为之陈奏,惟四阿哥性量过人,深知大义,屡在朕前为胤礽保奏,似此居心行事,洵是伟人”。被父皇夸赞为“伟人”,这对胤禛的人品气度是极大的肯定。

除了胤礽之外,胤禛对其他的兄弟也是一样,谁有什么难处,或者谁有了什么得罪父亲的地方,胤禛都予以帮助,替其说情,康熙也说胤禛“为诸阿哥陈请之事甚多”,觉得他真是一个仁孝的孩子。

尽力搞好家庭关系之外,胤禛私下里也在大力培植自己的党羽。

他的死党包括:年羹尧,籍隶汉军镶白旗,这是胤禛所管之旗,因此一般都说年羹尧是胤禛的“藩邸旧人”,再加上年羹尧的妹妹是胤禛的侧福晋,年羹尧也就是胤禛的内兄,自然对他忠心耿耿,为胤禛效力多年。年羹尧很能干,在康熙朝后期受到了康熙皇帝的欣赏,先后出任四川巡抚、川陕总督,成为胤禛安置在西北地区的心腹大吏。

此外,胤禛的心腹还有湖广提督魏经国、四川布政使戴铎、兰州同知布鼐,以及他的好兄弟十三阿哥胤祥等。

与此同时,胤禛还不断地拉拢有识之士进入自己的团体,向当时朝中不少大臣都抛出过橄榄枝,只是有的人表示愿意入伙,有的人则拒绝了他。

比如后来成为雍正朝名臣的鄂尔泰,胤禛就去拉拢过他,但鄂尔泰表示皇子不应当与外臣相交结,拒绝了。但胤禛并没怪罪他,反而觉得此人刚正不阿,即位后重用于他。

再比如当时的礼部侍郎蔡珽,胤禛也很想结交,蔡珽表示自己身居内阁学士,不便往来王府,也拒绝了。之后胤禛又让年羹尧去请蔡珽来见自己,蔡珽仍表示拒绝。最后,胤禛终于在热河行宫见到了蔡珽,经年羹尧的儿子年熙引见,蔡珽终于加入胤禛的麾下,可见胤禛对于想要拉拢之人是非常有耐心的。

在胤禛即位的过程中,还有一个最重要的人,就是隆科多,他是康熙第三位皇后佟佳氏的亲弟弟,因此雍正称他为“舅舅”。隆科多本来是皇长子胤禔的党羽,后来也被胤禛拉拢过来,成为自己的派系。康熙朝末年,隆科多担任步军统领,手握兵权,对雍正即位和稳固皇权起到了非常关键的作用。

如前所述,雍正的政治野心被他闲云野鹤的表面状态和孝顺父亲、关爱兄弟的仁孝之心所掩盖了,被儿子之间的斗争搞得筋疲力尽的康熙对这位四阿哥越来越看重,把很多重要的事情交给胤禛处理。

比如西北用兵时会征求胤禛的意见;会试的士子因为取士不公而发生哄闹事件,也让胤禛去处理;京城一带的仓储弊病严重,康熙也命胤禛负责治理整顿。还有一些重要的皇家礼仪,康熙也命胤禛代表自己前去主持,比如皇太后的丧仪——这里说的不是孝庄,孝庄是太皇太后,到这个时候早已过世了,这里说的是顺治皇帝的第二位皇后孝惠太后,她的丧事康熙命胤禛代替自己主持祭礼;胤禛还代表父亲前往盛京去拜谒祖陵、前往南郊祭天,等等。“国之大事在祀与戎”,祭祀是国家最重要的事务之一,胤禛频繁代替父亲举行祭祀,本身就说明了他在康熙心目中的地位。

尽管康熙很看重胤禛,并不表明就一定会把皇位传给他。在本书中,冯尔康先生不否认胤禛即位存在一定的疑点,如果没有任何疑点,那它也就不会成为清初的四大谜案之一了。

关于雍正继位之谜,很多学者包括我自己在其他的场合也都讲过了,相信喜欢清史的你们也基本了解,这里就不再赘述。综合各方面的史料来看,冯先生认为,康熙晚年一直在皇四子胤禛和皇十四子胤禵之间纠结,最终在最后的时刻选择了胤禛,让他从表面上的“富贵闲人”、实际上的党争忙人,一跃而成为真龙天子。

雍正即位之后,也要处理自己的家庭关系,相对于父亲而言,他的家庭关系就要简单得多了。首先雍正只有8位后妃,包括1位皇后,7位妃嫔,是清朝前期皇帝中后妃数量最少的一位,比青年早逝的顺治皇帝还要少很多,难怪后人称他为苦行僧。

这8位后妃一共给雍正生了10个儿子,但其中6个都早逝了,包括皇后所生的唯一的嫡子也在雍正即位前就夭折了,最终长大成人的4个皇子全都是庶子,所以雍正在选择皇位继承人时远比父亲要简单得多,不需要论嫡庶,只看哪个儿子更符合他的心意即可。

雍正活到成年的4个儿子中,年龄最长的是排行皇三子的弘时,他是齐妃李氏所生,本来作为事实意义上的长子,弘时应该很受重视,只可惜他从小放纵不法,不受父亲和祖父的待见。康熙晚年曾封几个年长的孙子为世子,当时皇三子胤祉和皇五子胤祺的儿子都受了封,唯独弘时被排除在外,可见康熙是明确地表示不喜欢这个孙子。

雍正也不喜欢这个儿子,到雍正五年就宣布由于弘时“性情放纵、行事不谨”,削除了他的宗籍,就是把他从皇族的族谱中除名了。康熙当初对儿子那么严厉,也只是废黜了胤礽的太子之位,把他软禁起来,或者削除了胤禩的爵位,但从来没有削除过儿子的宗籍,可见雍正对弘时是多么的厌恶。

弘时以下就是熹妃钮祜禄氏所生的皇四子弘历,即后来的乾隆皇帝,他自然是各方面最让雍正满意的儿子,也从小就受到祖父康熙的喜欢,曾经被康熙从王府接到皇宫中去抚养,带在自己身边言传身教,以示对这个孙子的重视和喜欢,也给其父胤禛挣足了颜面。

弘历之后是皇五子弘昼,系裕妃耿氏所生,弘昼只比弘历小三个月,两人同龄,从小资质也不错,雍正对这个皇五子也是比较喜欢和重视的,经常把一些事情交给弘历和弘昼这哥俩一起来办,应该是希望他俩成为像自己和十三阿哥胤祥那样的好兄弟。只可惜,这样的重视,让弘昼产生了一些错觉,当最终皇位被传给哥哥弘历之后,他有点难以接受,变得嚣张骄横,常常做出一些出格的事情,比如在朝堂之上殴打顾命大臣,可以说,这个儿子雍正也培养得也不成功。

雍正最后一个活到成年的儿子弘曕,是谦妃刘氏所生。弘曕生于雍正十一年,当时雍正皇帝已经五十六岁了,而且即位之后基本没有生育过子嗣,所以对这个小儿子非常宠爱。只可惜两年后雍正就去世了,当时弘曕还是个牙牙学语的幼儿,不可能在雍正选择继承人的范围之内。所以,你看,雍正立储的选择难度是不是很小啊,充其量也就在弘昼和弘历之间进行。

雍正在选立继承人方面值得称道之处,不在于他的选择过程,而在于他的选立方式。

清朝自他的曾祖父皇太极称帝以来,立储方式一致没有确定,皇太极生前没有明确指定继承人,导致弟弟多尔衮和儿子豪格在他死后争位,最终顺治皇帝渔翁得利继承了大统;而顺治也没有早立太子,直到临终前才指定了康熙为皇位继承人。当时幸亏有孝庄太后的鼎力支持和坐镇,没有出现大的波动,因此康熙即位后就早早立嫡长子为太子,希望效法中原王朝的做法来解决皇位传承问题,但事实证明也失败了。

那么,到雍正这里,他如何定立皇位继承人才能既符合清朝的具体情况,又要杜绝出现儿子之间相互争斗,以及君权和储权的矛盾等一系列问题呢?雍正对此一定进行过长时间的深刻反思,这个思考应该是在他继位之前,在他身处储位之争的旋涡中的时候就开始了。因此,当雍正即位之后不到一年,他就把自己经过深思熟虑的全新的立储方式公布出来,就是实行秘密立储制度。他召集群臣,表示自己已经将选定的皇位继承人亲写密封,放到乾清宫“正大光明”匾额之后,等自己百年之后,才可将诏书拿出公布,里面的人选继承皇位。

雍正的做法是对中国历史上皇位继承制度的重大改革,之前从来没有过这样的先例,可见雍正这个“改革家”的名号绝不是白来的。秘密立储的方式,不但可以把立储之权牢牢掌握在皇帝手中,他人无缘置喙,还有效避免了皇权与储权之间的矛盾,杜绝了皇子之间明面上的争夺。而且,这一制度明确了嫡庶不再成为皇帝考虑储君人选的因素,只有贤能,或者说皇帝的个人喜好,是考虑立储人选的唯一标准。不过,说是秘密立储,但由于候选人其实只有弘历与弘昼两个皇子,明眼人都知道这个皇位十有八九是传给弘历的。

首先,弘历从小聪明好学,一直是雍正最喜欢的儿子,祖父康熙对弘历的喜欢也是雍正运作的结果。有一次,胤禛请康熙到自己的园子就是圆明园中来赏牡丹,并安排弘历在牡丹丛中琅琅读书,让康熙一下子就喜欢上了这个孙子,并且决定带回宫中抚养,甚至有人指出康熙之所以最终决定把皇位传给胤禛,就是将来想让弘历继承皇位。可见,弘历一直是父亲的王牌和骄傲。

其次,胤禛即位之后,也表现出各种对于弘历的重视。比如雍正元年正月,雍正即位后首次到天坛祭天,当然之前他做皇子时也代替父亲去天坛祭过天,但这次他是以天子的身份来举行祭祀,意义当然不一样了。祭祀完毕,回到养心殿,雍正命人将弘历找来,给儿子一块胙肉吃。胙肉,就是用来祭祀的肉,祭祀完毕,皇帝会给亲贵大臣分食胙肉,就是分享上天的恩赐和护佑,在当时是一种很大的荣耀。雍正特将胙肉带了一块回来给弘历,却没有给弘昼,可见他表面上虽然对待弘历和弘昼一视同仁,但实际上早就心有所属。

还有,雍正十一年,他同时将弘历和弘昼封为亲王,但给弘历的封号是“宝亲王”,一般认为有“将授大宝”的含义,而弘昼的封号是“和亲王”,有和同、随附的含义,所以将来谁继承皇位,这不是显而易见吗!

弘历自己也知道这一点,他后来曾说自己“得位之正,古之未有”,就是说自己的继位,比历史上任何一个皇帝都名正言顺,弘昼根本谈不上是他的竞争对手。

好,这一集我们就从皇位传承的角度入手,谈了雍正皇帝的父子和兄弟关系,我常常这样来表述皇帝一家的感情,即便贵为天子,也像平民百姓一样需要亲情和家人之间的关心爱护,只是权力往往使得他们之间的亲情扭曲变形,在历史上屡屡上演父子相杀、兄弟相残的惨剧,一旦身居如此高位,想要纯粹的亲情恐怕都很难了。

好,这本《雍正传》,我就为你解读到这里。此外,你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。当然,也欢迎你阅读原书。

下一讲,我讲为你分享拙著《壸政:清代宫廷女性研究》,欢迎收听!

划重点

-

综合而言,让康熙最终决定将皇位传给皇四子胤禛的原因有很多,但胤禛比较注重搞好父子和兄弟关系是其中不可忽略的一条。

-

冯先生认为,康熙晚年一直在皇四子胤禛和皇十四子胤禵之间纠结,最终在最后的时刻选择了胤禛,让他从表面上的“富贵闲人”、实际上的党争忙人,一跃而成为真龙天子。

-

当雍正即位之后不到一年,他就把自己经过深思熟虑的全新的立储方式公布出来,就是实行秘密立储制度。