《花甲忆记》 张笑宇解读

《花甲忆记》| 张笑宇解读

你好,欢迎每天听本书,我是张笑宇。今天我要为你介绍的这本书叫《花甲忆记》,这是一位叫丁韪良的美国传教士在中国生活六十年后写的一本回忆录,1910年出版。

丁韪良先生的本名叫威廉·亚历山大·帕森斯·马丁,他的汉名是来到中国之后才取的。他1827年出生,1850年受美国长老会的派遣来中国传教,在中国生活了六十二年,直到1916年去世。丁韪良这个名字你可能不熟悉,但他所做的事情却跟晚清的历史密切相关。他曾为中国宁波话设计过音标或者说拼音,简化了汉语的学习;他翻译了美国法学家惠顿的《万国公法》也就是国际法,帮助当时的大清政府了解国际法规则,维护自身国家利益,因而受到恭亲王奕訢的赏识并推动出版;他曾在第二次鸦片战争期间充当双方会谈的翻译,后来又到北京担任同文馆总教习和京师大学堂首任西学总教习。最后,因为在义和团运动期间,他主张追究慈禧的责任,要把皇太后放逐掉,所以不再受到清廷的信任,1902年从京师大学堂被辞退。

今天,我们阅读《花甲忆记》这本书,不仅是在了解丁韪良的故事,也是在认识近代来华传教士这个群体,更重要的是重新回看近代中国和世界的关系。

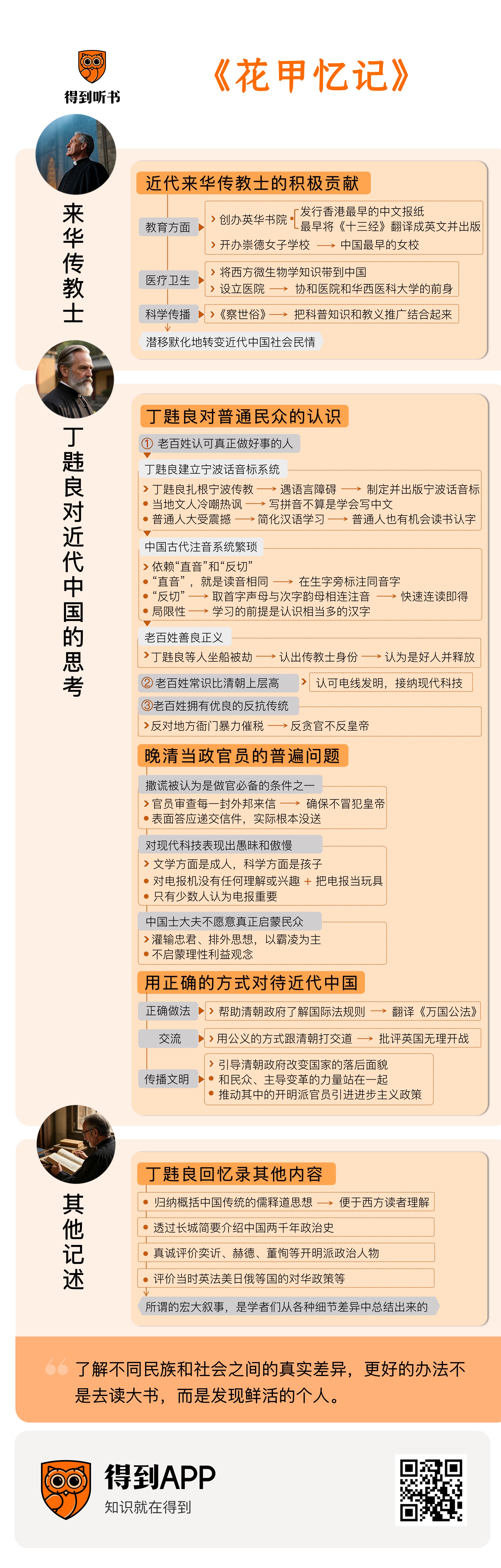

今天这本书,我们先从来华传教士这个群体讲起。

丁韪良的身份是来华传教士,这在中国近代史研究中曾是一个比较敏感的身份。有一种传统观念认为传教士是文化侵略者,是帝国主义的直接帮凶,因此在1952年高校院系大调整时代,不少教会大学被解散。像今天北京大学的校址,其实就是当年的教会学校燕京大学。但是改革开放以后,历史研究界主流观点认为,要看到一部分来华传教士扮演过不光彩的角色,但也要对传教士以相对和平的方式带来西方科学文化、促成进步观念传播、加强西方本身汉学建设、推动官员甚至皇帝的某些变革决策等贡献予以正确评价。

比如在教育方面,最早对晚清社会产生巨大影响的英华书院,是1818年由伦敦传教士马礼逊在马六甲成立的,后来于1843年迁到香港。这个书院主导发行了香港最早的华文报纸,也最先把中国古代经典《十三经》翻译成英文出版。它的印刷厂在1871年卖给了王韬的中华印务总局。这个王韬在1875年就提出中国要变法自强,是维新运动的先驱,也是中国新闻报业之父。

此外,中国最早的女校,也是传教士开办的。1844年,英国传教士阿尔德赛小姐在浙江设立宁波女塾,后来跟另一所女校合并成为崇德女子学校。这位阿尔德赛小姐,也跟《花甲忆记》的作者丁韪良是好朋友,是丁韪良最钦佩的教育家之一。阿尔德赛小姐创办的这所崇德女子学校后来培养出一位著名校友叫做屠呦呦,2015年获了“诺贝尔生理学或医学奖”,是中国历史上第一人。

在医疗卫生方面,传教士也是功不可没的。其实从明代开始,传教士就已经在澳门设立医院。据说在这里,一位来自美第奇家族的小姐还因为担任护士而邂逅了郑成功,成就一段传奇姻缘。近代传统医学在治疗慢性病上有独到之处,但在当时很难治疗急性病和传染病,例如霍乱、鼠疫、肺结核、麻风等。而传教士把西方关于微生物的理解带到中国,帮助了很多人。今天中国医学界顶尖的协和医学院医院和华西医科大学,都是由传教士最早设立的。

在科学传播和普及方面,因为最早的传教士来华传教时,发现民众的抵触情绪很大。所以像丁韪良就总结出这样的成功经验:“满清对于科技人才的需要与日俱增,他们的影响也必然很大。如果他们由传教士加以培养,则可从侧面影响中国人对基督教的态度。”19世纪早期就在华人社会传教的马礼逊出版了《察世俗》,把科普知识和教义推广结合起来;另一位传教士林乐知,也在《万国公报》中说,格致之学,也就是对自然科学的探索是西方强盛之源,而它又与宗教上追求真理的根基是分不开的。

总的来说,我们对传教士近代来华所作的积极贡献,可以用一句话来概括,那就是潜移默化地改变“民情”。

“民情”是18世纪法国启蒙思想家孟德斯鸠在《论法的精神》中提出的术语。很多学者讨论政治哲学和法哲学,把眼光只集中在政治和法律制度本身上,但是孟德斯鸠则把视野放向制度之外,关注气候、土壤和民情。所谓“民情”就是一个社会由风俗习惯自然演化而成的行为方式。它不是由制度决定的,而是在漫长的历史中自然演化产生的,你也可以说是一种“自生自发秩序”。但你也不是不可以改变它,你只是需要非常沉得下心来,一点一滴推动它的变化。从对启蒙完全蒙昧不了解,对外国人和外语完全排斥,到对外国元素习以为常,对西医习以为常,并且认可自然科学和理性的重要性,这就是传教士对近代中国社会民情转变作出的巨大贡献。

讲了这么多,我们再回到丁韪良身上。诚然,丁韪良作为传教士,他有自己的政治立场,也不可避免有所谓帮凶的一面。比如义和团运动后,他认为列强应该逼迫清朝割让海南岛,以实现更大规模的开放和西化,这种思维就带有一定的殖民主义色彩。但我认为最瑕不掩瑜的,还是他在中国生活六十多年后,对这片土地和民众的理解和热爱。19世纪的西方社会对华人是带有很多偏见的。他们认为我们愚昧无知、自私自利、狭隘排外、缺少公德心,是未开化的民族,而丁韪良则以切身的实际感受说,不是这样。他觉得当时普通民众也许缺乏知识,但他们赤诚、互助、勤劳、勇敢,还比清朝上层人更有胸怀和常识。西方人感受到的愚昧、排外和狭隘,经常不是来自民众,而是来自人上人。

他究竟是看到了些什么才这样说呢?我们就大概沿着他在中国生活的轨迹来了解一下他的看法。当然,丁韪良的回忆录很长,涉及的人和事很多,我们不可能一一提及,我今天主要是筛选他关于中国普通人的可爱之处,与人上人的愚昧落后之处,作一些简单介绍。

丁韪良是在第一次鸦片战争结束十年后,来到中国的。他第一站拜访了香港和广州,但主要是参加外事活动参观,比如说他拜访了英国领事和清朝十三行总负责人伍秉鉴的花园。他真正第一个扎根下来生活的城市是宁波。

他扎根宁波生活的第一个门槛是语言。因为他一开始丝毫中文不会,而宁波人说宁波话,跟当时的官话和广东话都完全不一样。那他为了扎根当地乡土传教,只能从一点一滴开始学习宁波话。由于汉语的特点是即便读音相同,音调发生变化,也会导致意思完全不同,所以许多在宁波生活的传教士闹了很多笑话,比如一个英国人想要吃杨梅,用宁波话让他的仆人去买,结果他的仆人给他买回来一堆羊尾巴。

为了解决这个问题,丁韪良决定建立一套用拉丁字母表达宁波话的音标系统。他以德语音标为基础,加了一些变音符号,制定了宁波话音标,然后专门印制出版了一本书。当地文人一开始对此是冷嘲热讽的,因为他们觉得写拼音根本不算是学会写中文。但是普通人是大受震撼的。

在这里我要简单科普一下中国古代的读音教育。中国古代汉字最早是没有自己的拼音系统的,注音要依赖“直音”和“反切”。所谓直音,就是读音相同。比如你不认识启蒙的蒙,但认识萌芽的萌,那么古书上在启蒙的蒙旁边就会有个注,“萌”音,意思就是发萌芽的萌这个音。所谓“反切”,就是用第一个字的声母和第二个字的韵母连起来注音。当然古人最早没有声母韵母的概念,他们的理解就是连起来快念,就是这个音。比如“大佬”两个字,连起来快念就是个“道”,所以你就可以给道字注一个“大佬切”,这样不认识“道”字的人就可以知道它读什么音。

你可以想象,你要学这种注音系统,前提也是你得认识相当多的汉字。比如你要是连“大佬”两个字都不认识,那你也拼不出来“道”这个字。所以它还是很烦琐。在拼音发明之前,古人学写字,那要花好几年时间悬梁刺股,认真学习才可以。正因为这个事情门槛这么高,所以就有大量的人从中渔利吃信息差。比如民国时候有很多底层打工仔和妓女不识字,他们要把辛苦赚到的钱寄回家,但是不会写信,就只能花钱找一个人替他们写信。如果这个写信的人心肠比较黑,知道信的内容,把钱眛下来,他们就没有任何办法。所以这就是知识平权的重要性。而丁韪良发明了拼音,当地普通人惊异地发现,啊?几天我就能读书认字啦?你可以想象他们对这个传教士的感激之情。所以丁韪良发现,只要你为老百姓真正做好事,没有说不认你情的。有一次他们出门坐船被强盗劫了,强盗听说他们是传教士,都说他们是好人,把他们放了。你看,这就是善良和正义的力量。

除了善良之外,丁韪良还观察到,清朝的普通老百姓,其实并不像外界想象得那么闭塞,他们的常识甚至比清朝上层还要高不少。他讲过一个有趣的故事:第二次鸦片战争期间,他离开宁波,随英法使团北上担任翻译,后来就留在北京做同文馆的英文教师。有一次他跟北京西山一个正在种地的老农民聊天,老农民问他:“你们洋人为什么不灭掉清国呢?”丁韪良很惊讶:“你觉得我们能灭得掉吗?”“当然啦。”老农民一边说一边指着山下的一根电线:“谁发明了这个东西,谁就能推翻清国。”所以丁韪良说,你看这位老农民,脑子就没有被古代的典籍搞糊涂。这样的人很多,可惜他们处在社会的底层,是被士大夫踩在脚下的。

但踩在脚下,也不意味着不反抗。丁韪良游历时发现,本来他以为清朝是个专制君主政府,但其实普通人的生活秩序,受到官方打扰的程度还比西方少得多。为什么呢?他发现是因为清朝版图太大,地方衙门太小,而清朝中央对地方的管理又很困难。许多地方衙门存在的唯一职能其实是收税,公共事务像什么架桥修路、兴办义学,往往是民间乡绅承担的。而这个收税呢,又没办法监督。一方面是地方官员会动用包括军队在内的暴力机关强征税收,另一方面中央朝廷也没办法监督地方官员的廉洁性,所以有大量税收被地方官员集团瓜分了。而民众向来拥有优良的反抗传统,完全不惯着。丁韪良自己耳闻目睹过好几起民间暴动,就是反对地方衙门暴力催税的。而且这些民间反抗很真诚地反贪官不反皇帝,他们认为给国家交税是天经地义的,问题在于有人中饱私囊。所以他们暴动的时候会一边保护国库不受侵犯,另一边抄地方官员和大户的家,瓜分私产。而等到清朝廷中央派军队平叛的时候,老百姓也很默契。领头造反的人会站出来承担责任,受死刑处罚,而当地宗族则会照看好他的家人,给他们立祠堂祭拜。所以丁韪良观察到的,是一个复杂的动态平衡机制,并不是很多西方人想象出来的政体。

但是与之相对的,是晚清当政官员的普遍问题。

丁韪良最初打交道的精英,还是些地方官员和知识分子。他觉得跟这些人交流哲学和信仰,其实可以看到他们很真诚的一面。有不少宁波本土精英信佛或者信道,但他们也尊重天主教会,还常常跟丁韪良友好辩论,辩输了也能慢慢接受西方的哲学和自然科学。然而他后来在二次鸦片战争后担任翻译时,他发现,很多高级官僚有问题。比如最早跟他们谈判的高级官僚叫谭廷襄,这个人是当时的直隶总督。美国大使交给他一封由美国总统致清朝皇帝的亲笔信,要求谭廷襄提供保证,说这封信一定能让皇帝看到并且妥善答复,否则就不递交了。这在现代国家外交中是非常平常的对等操作,但在当时的大清不行,因为下面的官员必须审查每一封信,确保番邦蛮夷的书信没有冒犯皇帝。谭廷襄表面上答应了,但实际根本没送,被美国大使戳穿了。丁韪良对这些总结说:“在清朝中国的这些高官群体里面,诚实跟名誉无关,巧妙的谎言被认为是做官必备的条件之一。皇帝对臣子们这样一点也没有好感,这并不奇怪,因为他比任何人都更加深受其害。”

除了随处可见的撒谎以外,清朝官员对现代科学和技术也表现出愚昧和傲慢。我们前面讲过,丁韪良在北京西山遇到的农民,认为能发明电线的人就能推翻大清。然而丁韪良其实刚到北京同文馆做教师时,就给清朝官员介绍过电气的基本知识。他自己在费城学过电报,自费买了两套电报机,带到北京总理衙门给官员看。这些人对电报机没有任何理解或兴趣,其中一位还是翰林,他轻蔑地说:“中国虽然四千年以来并未有过电报,但却仍是泱泱大国。”但当丁韪良给他们介绍电磁学原理时,用了一些玩具,他们反倒显得兴致盎然,花很多时间去钓磁铁鱼,或者追逐磁铁鹅,并被这些玩具逗得哈哈大笑。丁韪良没放弃,找了总理衙门的老大臣来参观电报,结果他们这次把电报当玩具,他们时而把铜线缠到自己身上,时而看到报锤滴滴答答响起来时狂笑不已。只有少数几个人,比如户部尚书董恂和大学士文祥认为电报很重要。对大部分清朝官员,丁韪良评价说:“在文学方面他们是成人,而在科学方面,他们却仍然是孩子。”

除了对自然科学缺乏探索之外,在人文精神方面,丁韪良也有一个观点,他认为传统士大夫统治民众的方式,无法形成一种真正的民族主义。这乍听起来有点奇怪,仔细一想却不无道理。丁韪良说,他亲眼看见过英军和大清军队的交火,而在战争间隙,许多中国人主动凑上来,问英军有没有什么活给他们干,比如做搬运工、清洁工或者供应军需什么的。丁韪良一开始很奇怪,慢慢他才明白,为了对民众实施有效统治,士大夫不断给民众灌输忠君和忠于朝廷的思想,却并不启蒙他们形成理性的利益观念。这样老百姓会在洋人到来之时自发排外,但这种排外只是情绪和口号上的,与他们的利益其实并不相关。就像波旁王朝时的法国人,“无论谁统治他都高兴,用吃和睡来忘掉愁苦”。

但是,当真牵涉到实际利益时,士大夫的灌输又是没有任何用的。老百姓会在亲身实践中感受到,英国军队肯付钱,又不赖账,而大清官兵却有可能霸凌他们,所以他们更愿意给英国军队打工。丁韪良认为,这一切都源于过去中国的士大夫并不愿意真正启蒙民众。

他用这种方式来解释传教士在清朝遇到的障碍和污名化。他说,我们传教士来到清朝,只要做的是为当地民众好的事情,最后都会得到理解和认可。但是清朝的官员在宣扬和激化百姓排外的过程中,可以收获政治利益。因为这样他们可以向清朝皇权表忠心,以示我没有忘本,不站在洋人那一边。但是丁韪良发现很多西方人不了解这一点,以为是宗教战争,或者用20世纪的术语说是文明冲突,其实完全不是这回事。主要问题是清朝统治阶层的排外,除非他们本身被迫必须接纳外来事物,翻译成白话就是被打疼了,否则他们断不肯实施真正的变革。

正是站在这样深入中国的理解和洞察基础上,丁韪良也从自己的角度反思了西方国家的对华政策。

他认为,当时西方国家真正正确的做法,是让清朝了解现代社会与国际规则。当然,清朝了解规则之后,也会利用规则来维护自己的利益,但这是正当的,谁都会维护自己的利益。重点在于,清朝维护自己利益之后,就会认识到规则其实是有好处的。他秉持着这样的理念,把《万国公法》翻译成中文,这令某些西方人十分恼火。当时法国驻华临时代办克世可士吉就发火说:“这个家伙是谁?竟然想让中国人对我们欧洲的国际法了如指掌?杀了他!——掐死他:他会给我们找来无数麻烦的!”但也有另外一些西方人支持。像英国驻华公使普鲁斯就认为,这本书会有用的,可以让中国人了解西方国家。

丁韪良也坚持,西方国家应该用公义的方式跟清朝打交道。比如第二次鸦片战争期间,清政府和英法双方在1859年停战换约,但英国舰队北上护送公使换约时,在大沽口遭到清朝军队抵抗。英国恼羞成怒,再度开战。但大沽当时并不属于条约要求开放的港口,清朝军队阻挡英国舰队是合理合法的。丁韪良坚决批评英国的行为。他说,英国第一次是为了清政府销烟索要赔偿而开战,第二次是由于清政府处置自己的百姓而使英国蒙羞,第三次仅仅是凭借了一些遁词,最后一次则是英国由于坚持一项条约没有赋予的权利而开战。那么多所谓文明的军队却始终执迷不悟,清朝的政治家又会如何来反思英国人的道德水准呢?

丁韪良认为,西方国家应该做的是跟清朝的民众站在一起,跟主导清朝中国变革的力量站在一起,引导清朝政府走向改变,推动其中的开明派官员引进进步主义政策,改变这个国家的落后面貌,传播文明。他这里指的主导清朝变革的力量,在19世纪中叶其实有一个特指,那就是太平天国。

我们知道,太平天国的领袖洪秀全本人是个天主教徒,尽管他新创的教义比较奇葩,说耶稣是天兄,自己是耶稣的弟弟,这个在正统天主教徒肯定是无法接受的。而且像洪秀全妻妾成群,也是违反天主教一夫一妻制教义的。那丁韪良作为一个美国传教士,他当然非常清楚洪秀全离经叛道之处。但他说,你不能光看他的行为有多么偏离基督教义,你得看到,在当时整体封闭落后、愚昧腐败的清朝,太平天国代表了一种上下一新的变革力量,而这种变革力量一定带有激进色彩,它注定是离经叛道的、不被已有主流观点认可的。丁韪良自己跟太平天国的逃兵打交道,他感受到他们的确有一种理想主义,相信天国政权最终会改变世界。因此,他主张西方国家应该扶助太平天国促进中国改变,而不是简单帮助清廷实施镇压。

当然,丁韪良的回忆录中还有很多部分,像他对中国传统的儒释道思想进行归纳概括,便于西方读者理解;像他透过长城简要介绍了中国两千多年来的政治史,以及他评价了跟他接触过的一系列政治人物,包括恭亲王奕訢、海关总负责人赫德、户部尚书董恂等一干开明派人物,他都是怀着真诚和尊敬看到这些人身上闪光点的。他也评价了当时英法美日俄等国的对华政策,认为俄国怀有对清朝主权领土最强烈的野心,而美国有条件成为对清朝最公正最友好的国家,因为两国距离太远,美国不会对清朝本土有任何野心。篇幅有限,我在这里就不能一一为你介绍了。

最后我想说的是,很多朋友对东西方文明比较、价值观差异和文化冲突这样的研究主题很感兴趣,但是很多人往往桎梏于哲学上、宗教上、文化上大而化之的空泛对比,然后再用这种对比去解释历史细节,例如西方重形而上中国重形而下、西方是宗教的而中国是世俗的、西方是理性的而中国是感性的……诸如此类。但现实的逻辑恰恰是反过来的:因为你接触到的宏大叙事,归根结底是学者们从他们所能见到的种种细节差异中总结出来的。

所以,要想了解不同民族和社会之间的真实差异,有时候更好的办法反而很简单:不是去读大书,而是发现鲜活的个人。你生活在日本美国,就跟对中国有兴趣的日本美国人聊;你生活在北京上海,就跟来到中国的老外聊。从他们眼中看到的你自己,比什么宏大叙事都有效。而从最早来到中国、对中国由一无所知转向深深理解和热爱的传教士那里,看他怎样理解中国的细节与双方的误会,比很多持续了一百多年的宏大叙事都更有意义。

好,以上就是为你介绍的全部内容。如果你对书中其他内容还有兴趣,也建议你去阅读原书。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.孟德斯鸠把视野放向制度之外,关注气候、土壤和民情。所谓“民情”就是一个社会由风俗习惯自然演化而成的行为方式。它不是由制度决定的,而是在漫长的历史中自然演化产生的。

2.丁韪良认为:“在清朝高官群体里面,诚实跟名誉无关,巧妙的谎言被认为是做官必备的条件之一。皇帝对臣子们这样一点也没有好感,这并不奇怪,因为他比任何人都更加深受其害。”

3.我们接触到的宏大叙事,归根结底是学者们从他们所能见到的种种细节差异中总结出来的。