《猎人笔记》 刘文飞解读

《猎人笔记》|刘文飞解读

得到听书的朋友,你好!我是刘文飞,今天为你介绍俄国作家屠格涅夫的小说《猎人笔记》。我们管这部作品叫小说,其实是遵循了俄国人的说法,如果要按照中国人的文学体裁标准来看,这部作品中的文字更像散文,这部作品也更像一部散文集。我们先来介绍一下屠格涅夫。

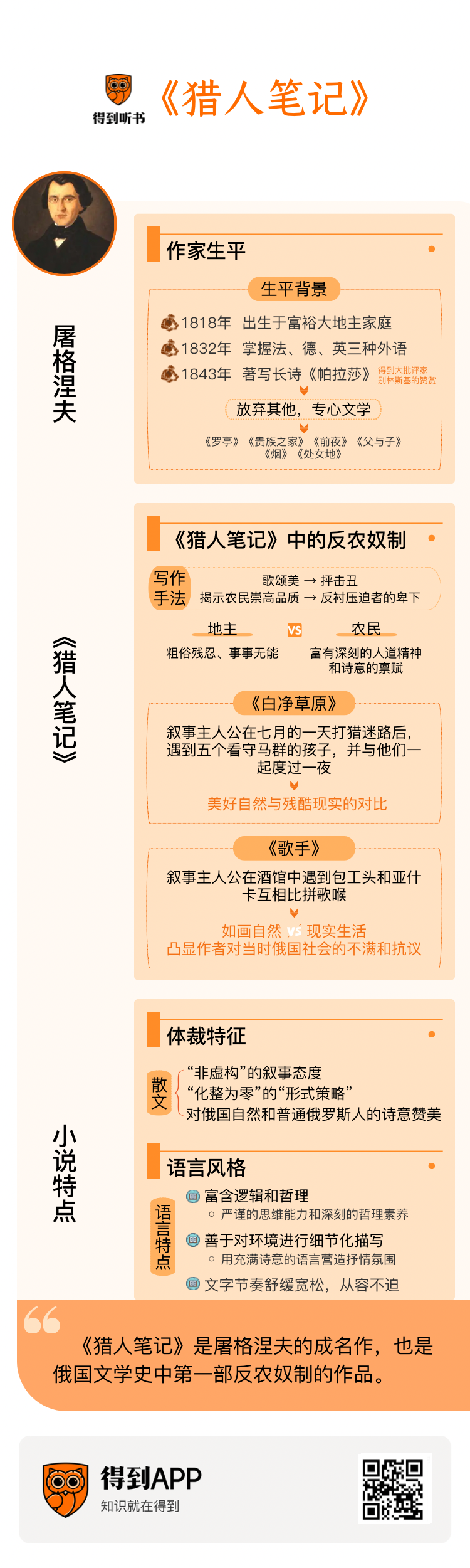

屠格涅夫生于1818年,他比普希金小十岁,又比托尔斯泰大十岁,因此不难感觉到他在19世纪俄国文学中承上启下的位置。他出生在俄国中部奥廖尔省一个非常富裕的大地主家庭,从小接受了良好的教育,14岁的时候就已经熟练掌握法、德、英三种外语。1833年起,屠格涅夫先后在莫斯科大学和彼得堡大学学习,1838年前往柏林大学学习哲学,1841年回国后,他试图在大学当老师,或者进入官场,但由于种种原因都没有成功。1843年,他写了一部长诗,题目叫《帕拉莎》。这部作品得到了当时的大批评家别林斯基的赞赏,屠格涅夫因此就放弃了其他一切尝试,开始专心于文学写作。

1843年11月,具有西班牙血统的法国歌唱家维阿尔多来彼得堡演出,屠格涅夫完全被她迷住了。用屠格涅夫自己的话来说就是:“从我看到她的那一刻起,从那命中注定的一刻起,我就完全属于她了。”从1845年起,屠格涅夫追随在欧洲各地巡演的维阿尔多,之后更是常年住在德、法等地,屠格涅夫因此可能成了他那个时代出国次数最多、在西欧生活时间最长的俄国作家。在将故乡与侨居之地做比较时,屠格涅夫虽然往往对俄国怀有更深的眷恋,但他无疑是当时最了解西方和西方文化的俄国知识分子之一。对俄国现实,尤其是农奴制度的不满,是屠格涅夫一生始终不变的社会立场,他甚至因此疏远自己的母亲,因为他的母亲虽然深爱儿子,却对她数以千计的农奴十分专横狠毒。据说,屠格涅夫著名的短篇小说《木木》(1852)中那位强迫老家奴淹死小狗木木的狠心地主婆,其原型就是屠格涅夫的母亲。后来,屠格涅夫与他那位专横跋扈的母亲断绝了关系,因为屠格涅夫一直痛恨母亲身上所体现的农奴主的做派,母亲也反对屠格涅夫从事舞文弄墨的“危险”工作,而屠格涅夫和维阿尔多的恋情更是成了这场家庭纷争的导火索。失去母亲资助后,屠格涅夫被迫过起流浪文人的生活,但在母亲于1850年去世后,屠格涅夫却突然发现自己成了一大笔财产的继承者,从此衣食无忧。

在此后20余年时间里,屠格涅夫不懈写作,写出一部又一部文学名著,他留下的《罗亭》《贵族之家》《前夜》《父与子》《烟》和《处女地》等六部长篇小说,构成了一部19世纪40年代至80年代俄国社会生活的艺术画卷。19世纪中后期的数十年是俄国现实主义文学的黄金时期,屠格涅夫是为数不多贯穿这一黄金时期的俄国大作家之一。他始终是俄国文坛的中心人物,与陀思妥耶夫斯基和托尔斯泰并列为俄国19世纪最重要的三大小说家。

1847年,身在国外的屠格涅夫把一篇题为《霍尔与卡里内奇》的特写寄给涅克拉索夫主办的《现代人》杂志,编辑部在决定刊发这部作品时加了一个副标题:《摘自猎人笔记》。这些“笔记”引起巨大轰动,屠格涅夫由此成为当时俄国最著名的作家之一。

《猎人笔记》在杂志上连载了20余篇,1852年出版了单行本。到1880年再版时,屠格涅夫又加了三篇,它的最终版本包含25篇作品。这些作品以一位在俄罗斯大地上行走的“猎人”的视角,打量俄国社会和俄罗斯人的生活,尤其是乡村普通人的生活,既歌颂了俄罗斯人和俄罗斯自然的纯朴和美,也揭露了社会中种种不合理、不公正的现象。《猎人笔记》之所以引起轰动,之所以成为19世纪的俄国文学名著,就是因为它的现实批判性,更具体地说,就因为它是俄国文学史中最早的一部反农奴制作品。

在屠格涅夫写作《猎人笔记》的19世纪40—50年代,随着俄国社会的发展,农奴制作为一种人剥削人、人压迫人的不合理、不公正的社会体制,越来越成为人们所普遍敌视和谴责的对象,它也被视为俄国落后于西欧国家的主要原因和主要表现。屠格涅夫的这些笔记大多写于国外,在将故乡与侨居地做比较时,屠格涅夫在对祖国怀有深深眷恋的同时,也更强烈地感觉到了俄国农奴制社会的不合理和不道德,他甚至在回忆录中写道,他当初之所以出国,就是因为“不能同我憎恨的对象并存,呼吸同一种空气……我必须离开我的敌人,以便从我所处的远方更有力地向它进攻”,“假若我留在俄国,我就肯定写不出《猎人笔记》”。在《猎人笔记》中,屠格涅夫对俄国农奴制度的揭露和抨击也很有“策略”,他通过对美的歌颂来抨击丑,通过对俄国农民崇高品质的揭示来反衬他们的压迫者之卑下。《猎人笔记》结构随意,并无叙事主干,各篇散文或是写景,比如《森林和草原》;或者写人,比如《霍尔和卡里内奇》;或为主人公与叙事者的交谈,如《希格罗夫县的哈姆雷特》;或为无意听来的谈话,如《幽会》和《白净草原》。然而,《猎人笔记》却有着一个贯穿的主题,这便是俄罗斯大地的优美以及与这大地同样优美的俄罗斯农民。作者对这些农民的描写显然带有更大同情,胜过他对上层阶级的态度。他笔下的地主要么粗俗残忍,要么事事无能,而他笔下的农民则大多富有深刻的人道精神和诗意的禀赋。这些富有力量和才华、自尊和智慧的人,却被那些凶恶卑鄙的人所压迫、所统治,生活在一个没有自由和平等的社会里。在俄国这个特定的历史时期,被压迫者的道德水准普遍地要高于压迫者,是坏人在统治好人,所以这个社会制度是有问题的,俄国美好的大自然和富有天赋、肩负使命感的俄罗斯人似乎都白费了。这样的揭露和抨击,看似是间接的、暗度陈仓的,其实其力度还是非常大的。正是以这种心平气静、悄无声息的方式,屠格涅夫向俄国农奴制发出了最为强烈的控诉。

我们试以《猎人笔记》中的两篇作品为例,来说明屠格涅夫的叙事策略。第一篇是《白净草原》,第二篇是《歌手》。

《白净草原》写叙事主人公在七月的一天去打猎,却在天黑之后没有及时找到回家的路,结果来到一片名叫“白净草原”的牧场,看到远处有一个火堆,叙事主人公走到火堆旁,发现是几个孩子围坐在篝火边。这几个农家孩子是看守马群的,这里的农民常在夜间把马赶出来吃草,天亮时再赶回去。放马的孩子一共有五个,他们的名字分别是费佳、帕夫卢沙、伊柳沙、科斯佳和瓦利亚。最大的费佳14岁,最小的瓦利亚只有7岁。他们在火堆上的铁锅里煮土豆,同时有一句无一句地闲聊着,他们在讨论有没有家神,有没有鬼,有没有林妖,他们还谈起了村子里死去的人。半夜里在野外讲鬼故事,孩子们都吓得要死,只有帕夫卢沙显得很坦然,他给大家煮土豆,给篝火添柴,去河边取水,还只身骑上马、赤手空拳地去驱赶狼,帕夫卢沙的勇敢和能干给叙事主人公留下了深刻印象。就这样,作为叙事主人公的屠格涅夫就是一个旁观者,听了孩子们三个多小时的谈话,然后与孩子们一同在草原上入睡了。等太阳升起,叙事主人公醒来,打算离去,他见孩子们依然在睡着,只有帕夫卢沙欠起上半身,看了看作者。叙事主人公踏上归途,他看到了俄罗斯大自然清晨的美景,屠格涅夫这样写道:

在我的周围,在广阔的、潮湿的草原上,在前方那些泛绿的山岗上,从一片树林到另一片树林,在山后长长的灰土大路上,在一丛丛泛红的亮晶晶的灌木丛上,在从越来越稀薄的晨雾中羞答答地露出蓝色面容的河流上,全都洒满了温暖朝阳的光芒,起初是鲜红的,然后是大红的,金黄的……一切都动了起来,醒了过来,唱起歌来,喧闹起来,说起话来。到处都有硕大的露珠闪烁红光,像亮晶晶的钻石;扑面而来的教堂钟声清新而又纯净,仿佛也被清晨的露水清洗过了;突然,一群恢复了精神的马儿从我身边飞驰而过,赶马的正是我已经熟悉的那几个孩子……

就在这段优美、抒情的写景之后,屠格涅夫却笔锋一转,突然写了一句:“遗憾的是,我得补充一句:帕夫卢沙在这一年死去了。他不是遭到水鬼的诱惑而淹死的,而是从马上跌下来摔死的。真可惜,多好的孩子啊!”故事到此戛然而止。美好自然中的美好孩子,却没有可能过上美好的生活,这就是屠格涅夫在《猎人笔记》中想要告诉给大家的一个残酷的“生活真理”。

《猎人笔记》中还有一篇作品叫《歌手》,这篇作品写到,在规模不大的科洛托夫村里有一家小酒馆,这家名叫“安乐居”的酒馆生意不错,因为老板尼古拉·伊万内奇待人精明,八面玲珑。在七月里炎热的一天,叙事主人公走进了他的酒馆,他赶上了一场赛歌会。村里有人出了个主意,要小伙子亚什卡和一位包工头比赛唱歌,让两人一决高低,看谁唱得更好听,赌的是一瓶啤酒。亚什卡是一个二十三四岁的小伙子,身材瘦削挺拔,“他脸上的一切都表明他是一个敏感而又热情的人”。站在他身边的包工头是一个40多岁的男人,宽肩膀,高颧骨,短短的宽鼻子,方方的下巴,乌黑发亮的头发像鬃毛一样硬。两人通过抓阄决定谁先唱。包工头先唱,“他的声音十分甜美悦耳,虽然有点儿沙哑;他的声音变化着,像陀螺一般盘旋着,不停地回荡着,不停地由高转低,又不停地转向高音,保持着高音并且特别卖力地拖长声音唱了一阵,渐渐停顿下来,然后又突然带着热情奔放的豪迈气势重复之前的曲调”。他的歌声富有感染力,引得人们翩翩起舞,等他唱完,大伙儿热情地拥抱他,发出阵阵欢呼,就连亚什卡也连连叫好。等到亚什卡上场了,只见他脸色苍白,捏着喉咙,轻轻地唱了起来,声音有些颤抖,可是全场的人都鸦雀无声,屠格涅夫接下来写道:

说实话,我很少听到这样的歌声,这歌声有点嘶哑,像有裂纹似的,发出嗡嗡声;开头听起来甚至有些伤心的意味,但是其中却充满真挚的深刻激情,充满青春、力量和甜蜜,还有某种诱人的、释然的忧伤。一颗真诚的、热烈的俄罗斯灵魂在这歌声中回响着,呼吸着,紧紧抓住您的心,也紧紧抓住了他那俄罗斯人的心弦。歌声越来越高亢,飘向四方……他唱着,完全忘记了自己的对手,也忘记了我们所有的人,但他显然受到了我们无神的、热情的共鸣所鼓舞,就像游泳者受到波浪的推动,精神倍增。他唱着,他的声音给人以亲切和无比辽阔的感觉,就好像熟悉的草原在你的面前铺展开来,伸向无边无际的远方。我觉得,我的心中涌起一阵泪水,涌向眼睛。

老板娘首先哭了。等亚什卡唱完,大家沉默了很长一段时间。胜负分出来了,大家开始喝酒庆贺。叙事主人公这时说,他不想破坏刚才听歌时体验到的美好心情,就离开了酒馆,在月夜里散步,还在草堆里睡了一觉,可是当他回到酒馆时却发现,所有的人都烂醉如泥,形象丑陋,包括歌手亚什卡在内。屠格列夫有意让俄罗斯如画的自然与龌龊的酒馆、让俄罗斯人的艺术天赋与他们的现实生活构成强烈对比,以此来凸显他对当时俄国社会的不满和抗议。与此同时,屠格涅夫在这篇作品中对俄罗斯大自然和俄罗斯人的描摹却又是充满诗意和深情的。俄国有一位文学史家叫米尔斯基,他在他的《俄国文学史》中写道:“在乡村风景的描绘和农民性格的塑造上,屠格涅夫后来从未超越诸如《歌手》和《白净草原》这样的杰作。《歌手》尤为突出,即便在《初恋》和《父与子》面世之后,《歌手》仍可被视为屠格涅夫的最高成就,是他的艺术一切最独特品质的典型体现。”

在俄国,《猎人笔记》被视为小说,视为一部短篇小说集,也被视为一部典型的批判现实主义作品。关于《猎人笔记》的体裁特征,俄国学者给出过多种定义,比如“随笔故事”“渔猎笔记”“风俗特写”等等,不一而足。其实,如果用中国的“散文”概念来概括《猎人笔记》或许最为贴切。因为,《猎人笔记》所具有的诸多文体特征,比如第一人称叙事、情节的淡化、非虚构的故事、作者主观意识和情绪的深刻渗透、白描的人物和诗意的写景等等,无一不是汉语散文最为典型的元素。不过,关于《猎人笔记》这部作品究竟是短篇小说还是散文,究竟是虚构还是非虚构,其实都还没有定论。因为,西方人心目中的“散文”概念与中国人的“散文”概念并不一致,在西方文艺学中,“散文”(prose)是与“韵文”(poetry)相对的,一切非韵文的作品都可以称作“散文”,包括小说、政论、特写、书信等等;而在中国,“散文”则是一个与小说、诗歌、戏剧等并列的文学体裁,强调这一体裁的美文属性和非虚构属性。从中国文学概念的角度看,屠格涅夫的《猎人笔记》就是一部地道的散文集,我们如果将它当作地道的“散文”来阅读,或许反而能更解其中之味,因为,这部作品的巨大力量在一定程度上正来自其“非虚构”的叙事态度、“化整为零”的“形式策略”以及对俄国自然和普通俄罗斯人的诗意赞美,换言之,正来自这部作品的某些“散文化”特征。当时的俄国批评家和读者如果完全将《猎人笔记》视为一部虚构的小说,它或许反倒难以产生如此强烈的社会效果。《猎人笔记》如果不是一篇一篇单独发表,如果没有被冠以“摘自猎人笔记”这一似乎无关痛痒的书名,原本就未必能通过当时俄国严格的书刊检查制度。有两个后来发生的事情可以作为佐证:《猎人笔记》单行本出版后,批准出版此书的书刊审查官立即被革职;此后不久,屠格涅夫本人也被捕并遭流放,他的罪名表面上是为果戈理写了一篇过于大胆热情的讣告,但当局的实际用心还是想惩罚《猎人笔记》这本捣乱之作的作者。据说,此书曾给后来成了俄国沙皇的亚历山大二世留下了强烈印象,是促使他后来作出了废除农奴制决定的原因之一。

再来说说《猎人笔记》的语言,《猎人笔记》是屠格涅夫语言风格最早的典型体现。在俄国作家中,屠格涅夫以语言优美著称,在俄国,要夸奖某个人的文笔美,往往就会说他使用的是“屠格涅夫式的俄语”。《猎人笔记》是屠格涅夫的成名作,《猎人笔记》的语言风格后来也一直为作家本人所沿用,并最终成为屠格涅夫总体风格的重要构成之一。

在《猎人笔记》中,屠格涅夫用充满诗意的语言营造出一个又一个抒情的氛围,他善于对环境进行细节化的描写,善于营造如梦如幻的场景,俄国作家冈察罗夫在读了屠格涅夫的小说之后赞叹道:“诗歌和音乐,这就是你的手法。”与此同时,屠格涅夫的语言也是富有逻辑和哲理的,我们不要忘记,屠格涅夫在俄国的大学读的是哲学系,后来又留学于当时欧洲哲学的中心柏林大学,接受过最为严格的哲学训练。他生活、写作在俄国文化史上的一个理想主义时代,他与他同时代绝大多数的俄国作家一样,关注俄国社会生活,同时也是一位思想家。尽管屠格涅夫在其文学作品中通常尽量避免直接的议论和纯逻辑推理,但他严谨的思维能力和深刻的哲理素养却时时处处体现在他的作品中,体现在他作品的语言中。《猎人笔记》也是其作者真诚自然的心态之体现。文如其人,风格即人,屠格涅夫善良随意的天性在这部作品中无处不在,而他的文字也是他的性格的最佳体现形式之一。他的文字节奏舒缓宽松,从容不迫,再加之与人为善的口吻和浑然天成的结构,共同构成一种大手笔散文的典范。

屠格涅夫晚年写过一首散文诗,题目就是《俄罗斯语言》,他在这首散文诗中写道:

在彷徨的日子里,在焦虑祖国命运的日子里,——唯有你才是我的依靠和支柱,哦,伟大、有力、公正与自由的俄罗斯语言!如果没有你,目睹国内发生的一切,怎能不陷于绝望?然而不可能相信,被赋予了这样一种语言的民族不是一个伟大的民族!

这写于1882年的寥寥数语的散文诗,却使后来一代又一代的俄国人倍感骄傲,骄傲于他们的民族语言。屠格涅夫在这篇散文中对于俄语的由衷赞叹,其实也就是对包括屠格涅夫自己在内的那些伟大的俄国作家的赞叹。屠格涅夫原本是俄国作家中的西方派,他长期居住法国,与西欧作家联系广泛,是第一位获得全欧声誉的俄国作家,俄国文学因为他而开始走向欧洲。然而,这位最为“欧化”的俄国作家,却又对包括俄语在内的俄罗斯的一切怀有最为深刻的眷恋,他曾不无自豪地说:“我从不用俄语之外的任何语言写作。”他的这篇《俄罗斯语言》更提供了一个诠释:在他“彷徨”“焦虑”的时候,俄语是他的“依靠和支柱”;在他对俄国的一切深感“绝望”的时候,俄罗斯的语言让他感到希望尚存;他坚信,拥有一种伟大语言的民族一定是一个伟大的民族!这让我们意识到,一个民族之伟大,往往就在于其语言和文学之伟大,也就在于使用并锻造这一语言的该民族的作家之伟大。

在这一讲里,我们介绍了俄国作家屠格涅夫及其作品《猎人笔记》。在19世纪的俄国文学中,屠格涅夫是一个承上启下的作家,他与陀思妥耶夫斯基和托尔斯泰并列,被视为19世纪俄国现实主义文学中最重要的三大小说家之一。《猎人笔记》是屠格涅夫的成名作,也是俄国文学史中第一部反农奴制的作品。屠格涅夫的反农奴制叙事很有策略,他通过对俄国大自然的美好和俄国普通人心灵美好的诗意描写,来凸显俄国当时社会制度的不合理和不公正。我们举了《白净草原》和《歌手》这两篇作品为例,来介绍了屠格涅夫这种巧妙而又有力的叙事策略。《猎人笔记》在俄国被称为短篇小说集,可是在中国的文学体裁分类中,它却可以被视为一部散文集,屠格涅夫在这部散文集中所使用的语言细腻抒情,而且富有哲理和逻辑,包括《猎人笔记》在内的屠格涅夫的作品,一向以文字优美著称,所谓“屠格涅夫式的俄语”,在俄国就是美文的同义词。

好,以上就是为你介绍的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。《猎人笔记》的电子书链接我已经为你附在文稿末尾,感兴趣不妨阅读一下。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.《猎人笔记》之所以引起轰动,之所以成为19世纪的俄国文学名著,就是因为它的现实批判性,更具体地说,就因为它是俄国文学史中最早的一部反农奴制作品。

2.这部作品的巨大力量在一定程度上正来自其“非虚构”的叙事态度、“化整为零”的“形式策略”以及对俄国自然和普通俄罗斯人的诗意赞美,换言之,正来自这部作品的某些“散文化”特征。

3.一个民族之伟大,往往就在于其语言和文学之伟大,也就在于使用并锻造这一语言的该民族的作家之伟大。