《死魂灵》 刘文飞解读

《死魂灵》|刘文飞解读

得到App的听众朋友们,大家好!我是刘文飞,今天我来给大家介绍一下俄国作家果戈理的《死魂灵》。

在上一讲,我们介绍了普希金和他的诗体长篇小说《叶夫盖尼·奥涅金》,我们今天介绍的俄国作家果戈理的长篇小说《死魂灵》,其实与普希金也有一些关系。

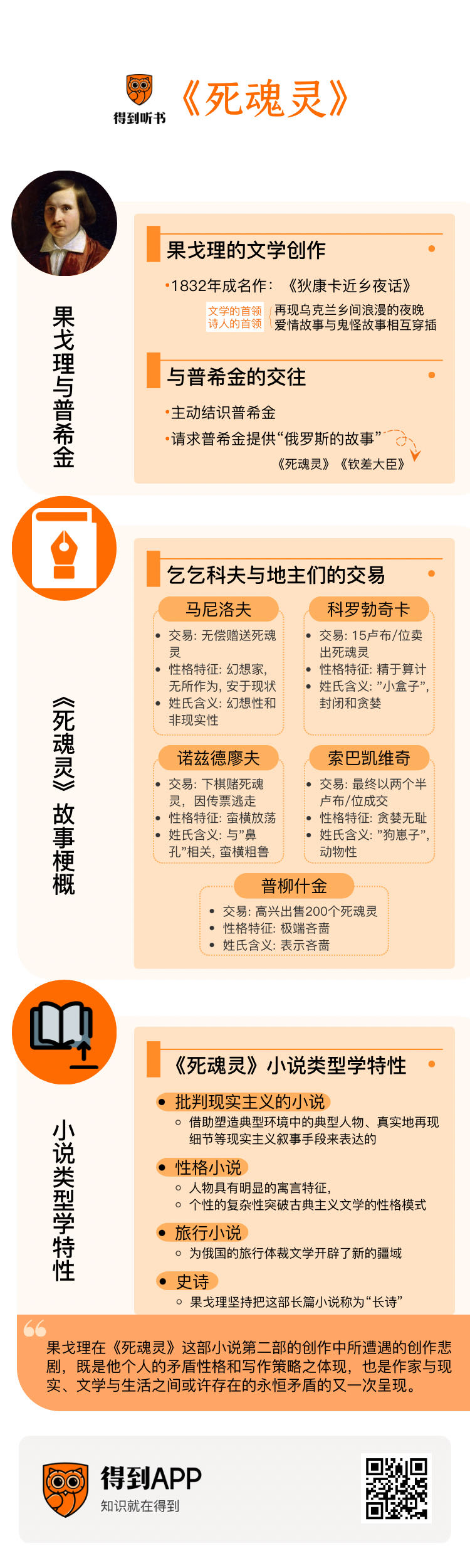

1835年初秋,果戈理告诉普希金,他已经正式开始动笔写作《死魂灵》,他之所以要把这个消息告诉给普希金,是因为《死魂灵》的小说情节是普希金提供给果戈理的。果戈理是一个乌克兰人,在果戈理成长的时期,乌克兰属于俄罗斯帝国,果戈理中学毕业后来到俄国首都彼得堡,起先想做演员,但因为嗓音不好没有成功,后来他找到了一个公务员的工作,抄抄写写,他觉得没有意思,于是开始文学创作。1832年,他因为描写乌克兰民间生活的故事集《狄康卡近乡夜话》出名,这些小说再现了乌克兰乡间浪漫的夜晚,爱情故事与鬼怪故事相互穿插,如梦如幻,让当时以及如今的读者读起来都爱不释手。在这之后,果戈理又出了两部短篇小说集,一部叫《米尔哥罗德》,一部叫《小品集》,其中既有乌克兰故事,也有彼得堡故事。到这个时候的果戈理,已经被别林斯基视为“文学的首领,诗人的首领”。

成了著名作家之后的果戈理,主动结识了当时俄国文坛最著名的人物普希金,他们经常见面。作为乌克兰作家的果戈理,在试图对俄国的生活进行概括描写的时候,他首先想到的就是向普希金求助。他给普希金去信,请普希金给他提供一些有意思的“俄罗斯的故事”。普希金果然没有让果戈理失望,果戈理的两部最重要的作品,也就是小说《死魂灵》和剧作《钦差大臣》的情节,都是普希金提供给果戈理的。1837年,普希金在决斗中负伤去世,当时果戈理身在国外,在获悉普希金去世的消息后,果戈理十分震撼,同时也开始抓紧写作《死魂灵》,把这当成普希金生前的一个嘱托。果戈理在当时满怀深情地写道:“我的生活、我至高的欢乐都随他一同离去了。我在创作的时候,眼前所看到的只有普希金,没有他的建议我什么都做不出来,什么都写不出来。我写成的所有好东西全都归功于他。”毫无疑问,普希金在创作上对果戈理多有帮助,果戈理终生也都对普希金心怀感激和崇敬,果戈理在普希金去世后对普希金创作之意义的评价,后来也成为俄国文化中的“普希金崇拜”的先声。

在19世纪二三十年代俄国文学腾飞的关键时候,果戈理和普希金一样,都发挥了关键性的作用。一般认为,如果说普希金主要在诗歌领域完成了为19世纪俄国现实主义文学奠基的任务,那么在小说领域,同样的任务就是由果戈理来完成的。

《死魂灵》讲了一位名叫乞乞科夫的城市贵族到乡间来招摇撞骗的故事。乞乞科夫去乡间收购死去的农奴,用这些收购来的农奴去做抵押,计划在骗到一笔贷款后就逃之夭夭,到国外去过好日子。乡间的地主之所以愿意把死去的农奴卖出去,是因为他们的农奴虽然死了,但在下一次人口普查之前,他们按规定还要为这些死去的农奴交人头税,早一些把这些死农奴卖出去,也就省得为他们交税了。在农奴制存在时期的俄国,农奴又有“灵魂”的别称,也就是说,俄语中的“душа”同时具有“灵魂”和“农奴”两种含义,“死魂灵”(Мёртвые души)也就是“死农奴”的意思,但是果戈理无疑把这个单词中的两重含义巧妙地勾连了起来,使这个小说题目具有了某种概括的隐喻性。

小说开篇写乞乞科夫乘坐马车来到一座省城,这位绅士是一个“中等的人”,他的一切都是中等的:中等官职,五等文官,中等年龄(30多岁),中等身材,中等体重,中等相貌。他在省城一家旅店住下,向跑堂的提出一连串问题,打探城里的各种事情和人物。次日,他一整天都在拜访城里的各色人等,包括省长、副省长、检察长、民政厅长、警察局长等等,对自己的来历却遮遮掩掩,但人们都很喜欢这位“让人觉得很愉快的”绅士。乞乞科夫的名片上写着:“五等文官帕维尔·伊万诺维奇·乞乞科夫,地主,因私旅行。”接下来,乞乞科夫先后拜访了五位地主。

他的第一个主顾叫马尼洛夫,马尼洛夫的房子建在山上,带有英国式花园,花园中还有一个挂着“幽思殿”牌匾的亭子。马尼洛夫年纪不大,一双眼睛“像糖一样甜,笑起来变成一道线”。无论见到谁,他都要喊:“一个多么可爱而出色的人啊!”但是片刻之后,他便会心灰意懒,什么话也不说;再过一会儿,更会觉得无聊得要命。马尼洛夫夫妇的生活十分甜腻,结婚八年多,他一直管妻子叫“小心肝儿”,他俩坚持一起分吃苹果片、糖果或胡桃。马尼洛夫喜欢阅读,可他读的那本书永远翻开在第14页上。乞乞科夫拜访他时,他和乞乞科夫关于谁先进门的事情推让了许久,谁也不肯让步,最后,他俩只好都侧着身子,一同跨进门槛。马尼洛夫对省里的官员们称赞不已,认为每个人都“非常可敬”“非常可爱”。当乞乞科夫向他提出购买死魂灵的请求时,他起初感到惊讶,但在弄清原委后,马尼洛夫答应把这些他感觉毫无用处的“死魂灵”全都无偿地送给乞乞科夫,乞乞科夫感动得流下眼泪,然后心满意足地告辞了。

乞乞科夫拜访的第二个地主是科罗勃奇卡。乞乞科夫的马车在路上碰到雷雨,在天黑后误打误撞地来到女地主科罗勃奇卡的村庄。科罗勃奇卡是一位寡妇,她只有七八十个农奴,她勤俭持家,在庭院养鸡鸭,亲自操持家务。乞乞科夫想做科罗勃奇卡的生意,科罗勃奇卡反过来也想做乞乞科夫的生意,试图向乞乞科夫出售她的“农产品”。乞乞科夫在她家过了一夜,第二天起来后与女主人做生意,要对方把死去的18个农奴让给他,女地主想要抬价,乞乞科夫便拿魔鬼来吓唬她,科罗勃奇卡害怕了,只好以15个卢布一位的价格把死魂灵卖给乞乞科夫。

在乡间的一家小饭馆里,乞乞科夫遇见地主诺兹德廖夫,这个放浪不羁、蛮横无耻的地主整天赌博酗酒,打架生事。此时他刚从省城赌输了钱回来,他邀请乞乞科夫到他的庄园去作客。诺兹德廖夫的家里乱七八糟,房间里除了猎枪和烟斗之外几乎什么也没有。他带乞乞科夫参观他的产业,向乞乞科夫炫耀他的马房、狗圈、鱼池和田地。饭后,乞乞科夫提出要购买诺兹德廖夫的死魂灵,诺兹德廖夫追问缘由,乞乞科夫的谎言瞒不过诺兹德廖夫。诺兹德廖夫提议下棋决定输赢,他押上死魂灵,乞乞科夫押上一百卢布。诺兹德廖夫下棋作弊,与乞乞科夫发生争吵,诺兹德廖夫喊来仆人要揍乞乞科夫,正在此时法院送来一张传票,有个地主控告诺兹德廖夫在一次醉酒时打了他,乞乞科夫抓住这一机会,赶紧跳上马车逃走了。

乞乞科夫拜访的第四个地主是索巴凯维奇,这是一个行动笨拙、样子像熊一样的地主,连他身上的便服也是熊皮颜色的,他的房子和家里的家具都笨重结实,他家的栅栏、马厩、农奴小屋也都造得非常坚固。索巴凯维奇阴沉寡言,能吃能喝,他看不起任何人,认为省城的官员都是强盗、骗子和混蛋。他一眼就看出乞乞科夫是个骗子,在向乞乞科夫出售死魂灵时他开价一百卢布一个,并极力称赞这些死去的农奴都是能干的人,一番讨价还价之后,乞乞科夫最终以两个半卢布一个的价钱成交。

普柳什金是乞乞科夫最后拜访的地主,他的田庄既萧条又颓败,可他却是个富有的地主,拥有上千农奴。他极端吝啬,过着乞丐一样的生活,衣衫褴褛,粗茶淡饭,在路上看到一块旧鞋底、一片破布或一个铁钉都要拾回家。他把粮草堆在房间里,任由它们腐烂,变成真正的肥料。他不与任何人来往,因为担心由此造成物质消耗,他甚至把子女看成自己财产的危险敌人,对农奴更是残酷压迫,竭力勒索,他庄园里的农奴因此纷纷死去。乞乞科夫提出要购买他的死魂灵时,他很高兴,把乞乞科夫当作“救星”,因为他的农奴死得太多,每年还得向政府交纳大笔税款,乞乞科夫因此顺利地在他那里买到二百个死魂灵。

乞乞科夫在与这五个地主打完交道后回到省城的旅馆,心情十分愉快,他写好呈文准备到民事厅去办手续。乞乞科夫购买农奴的事在省城传为佳话,人们把他当成百万富翁,名门闺秀也对他趋之若鹜,可在省长家举办的晚会上,诺兹德廖夫却当众揭穿了他。乞乞科夫在省城显然待不下去了,第二天一早就逃走了。乞乞科夫乘坐马车奔驰在俄罗斯的原野上。在马车里,他回想起自己的生活经历。他出身于破落贵族家庭,受父亲教诲,他很小的时候就会赚钱,他两面三刀,老练圆滑,无论在学校还是在衙门都如鱼得水。后来他由于贪污被撤职,由于走私惹上官司,这时他看到一个准备迁居到莫斯科的地主把死魂灵拿去抵押,骗取大笔钱财,于是才想起做这笔“生意”。乞乞科夫的生意好像是做成了,也好像是被戳穿了,但是果戈理在《死魂灵》第一部的结尾只写了乞乞科夫乘坐三套车离开这座城市,也就是说,这部小说的第一部是以乞乞科夫的逃走作为结束的。

乞乞科夫与之打交道的五位地主,个个都富有鲜明的性格特征,都成了俄国文学人物画廊中的经典形象:马尼洛夫的形象具有典型意义,他饱食终日,无所事事,头脑简单,虚情假意,脱离实际,整日沉溺于空想,所谓“马尼洛夫性格”后来成为一个专有名词,专门用来形容这种无所作为的幻想家和没有进取精神、安于现状的有产阶级,这一形象后来在冈察罗夫笔下的奥勃洛莫夫等俄国文学中著名人物形象的身上得到了发展。同样,科罗勃奇卡的精于算计,诺兹德廖夫的蛮横放荡,索巴凯维奇的贪婪无耻,普柳什金的极端吝啬,都得到了巧妙的刻画。值得一提的是,这五位地主的姓氏在俄语中都是所谓“有含义的姓氏”:“马尼洛夫”源自俄语中的动词манить(诱惑),用以说明这个人物的幻想性和非现实性;“科罗勃奇卡”在俄语中意为“小盒子”,这个姓氏意在说明这位女地主的封闭性格以及善于“收藏”的贪婪本性;“索巴凯维奇”意为“狗崽子”,果戈理意在用这个姓氏来突出这个人物身上的动物性;“诺兹德廖夫”与俄语中的“鼻孔”一词相关,这一姓氏意在凸显这个地主“鼻孔朝天”的蛮横和粗鲁;“普柳什金”的姓氏或与俄语中的плюшка(小面包)或плюш(长毛绒)等词相关,用以突出这位地主收纳一切小东西、极其吝啬的性格。这些具有寓言性质的姓氏,都是几位主人公性格特征的外化和凸显。

在《死魂灵》中,果戈理不仅传神地刻画了五位地主的相貌和性格,还细致地描写了他们的生活习惯、庄园陈设和家庭氛围,这一切再加上五位地主不同的话语方式和待人接物方式,使这五位地主都成为“典型环境中的典型人物”。通过对这组俄国地主阶级群像的成功塑造,果戈理深刻地揭露了农奴制度的反人道、非人性本质,把俄国当时黑暗而又可笑的现实淋漓尽致地展现在人们面前,果戈理的这部作品因而被视为俄国批判现实主义文学的奠基之作。

在《死魂灵》写作和发表的年代,俄国社会正面临着两个核心问题,一是俄罗斯民族性的构建问题,一是沙俄农奴制的存废问题,而《死魂灵》的作者在创作之初就已经立下宏大抱负:“我打算在这部长篇小说里,即使只从一个侧面也好,一定要把整个俄罗斯反映出来。”他所言的这个“侧面”,可能就是俄国的农奴制问题,而俄罗斯民族性的构建问题他打算接下来在《死魂灵》第二部或第三部中再加以解决。赫尔岑在《论俄国革命思想的发展》中这样论述《死魂灵》对当时俄国的时代意义和社会意义:“这是高手写出的一部病史。果戈理的长诗——这是一个在庸俗生活中堕落、猛然在镜子里看到了自己面孔变得跟牲畜一般的人发出的恐怖和羞耻的喊叫。但是能发出这种喊叫的人,他身上必定还有健康部分,其中必定还有要求向上的强烈愿望。”正是在这一意义上,赫尔岑断言:“《死魂灵》震撼了整个俄国。”

关于《死魂灵》的内容和主题,还是普希金关于果戈理创作的那个论断最为准确,也就是“庸俗人的庸俗”。这个说法后来得到纳博科夫的推介,他在他的专著《尼古拉·果戈理》中把“庸俗”这个他认为无法译成英文的俄文单词пошлость音译成poshlost’,使得这个俄语单词进入了英文。纳博科夫发现,在他掌握的欧洲三门语言,也就是英、德、法语中,都没有能够等值翻译这个俄语单词的词汇。所谓“庸俗”就是一种市民气,一种既谨小慎微却又自私贪婪、虽仔细生活却又毫无目标的生活方式。换句话说,在普希金和纳博科夫看来,《死魂灵》的意义就在于它提供出一群“庸俗者”的肖像,小说作者还对其中每一个人物类型都作了入木三分的刻画,这部作品未必就是当时俄国现实的真实反映,果戈理的主人公们不过“碰巧”做了俄国的地主和官僚,这样的性格和现象其实是无处不在的。这就关联到了关于《死魂灵》之主题的另一种解读。俄国文学史家米尔斯基在他的《俄国文学史》中就提出一个有关《死魂灵》是果戈理的“自我讽刺”(satire of self)的观点。米尔斯基认为,将《死魂灵》的作者视为一位导师、社会黑暗势力的敌人、进步和启蒙的朋友,这或许是“一种巨大误解”,“果戈理的作品并非客观的讽刺,而是主观的讽刺。其人物并非关于外在世界的现实主义漫画,而是对其内心活动的反省式讽刺描摹。他们是作者自己之‘丑陋’和‘罪孽’的外在化,《钦差大臣》和《死魂灵》是对自我的讽刺,若称其讽刺了俄国和人类,亦为作为自我之反映的俄国和人类。”

《死魂灵》第一部发表之后,以别林斯基为代表的民主派批评不断地重申《死魂灵》对现实的批判意义,不断地强调《死魂灵》及其作者对当时俄国秩序所持的敌对立场,这渐渐地让谨小慎微甚至有点瞻前顾后、胆怯畏缩的果戈理感到有些不安了。本来,果戈理的世界观就有一定的两面性,一方面,他对当时沙俄统治下的不平等的现象和生活中的种种“庸俗”现象有着强烈的不满,另一方面,自幼就有的宗教情怀、服务国家的抱负和天生的内敛性格,使得果戈理不愿意人们将他视为文坛乃至社会生活中的一位斗士。因此,发表了《死魂灵》第一部之后的果戈理,很为自己被“误读”而痛苦,因此决定立即动手创作第二部,在第二部中正面地描写俄国和俄罗斯人,试图“揭示正面人的正面”,以便与第一部形成一个比照,谋得一次矫正。然而,这第二部果戈理却写得十分艰难,他一生的最后十余年其实一直主要在写《死魂灵》第二部。其间,他两次焚毁已基本完稿的《死魂灵》第二部,第一次是在1845年夏天,第二次是在1852年2月11日夜里,在果戈理去世前十天。一部《果戈理传》这样描写了当时的场景:

他穿上暖和的外套,拿起蜡烛,走到书房去,并吩咐僮仆跟在自己后面。他在每个房间里都停留一下,同时画着十字。到了书房,他吩咐僮仆打开烟囱门,但是不要弄出声音来,以免惊醒任何人。与此同时,他逐一地翻阅着稿纸,把有些放进公文包,另一些决定销毁。他让僮仆把它们束成一卷扔进没有炉门的炉子。僮仆跪了下来,流着泪劝他不要焚毁它们,并对他说,将来他病好了,会懊悔的。他回答说:“不关你的事!”他亲手点燃了稿纸。刚烧了纸角,火便开始熄灭。僮仆高兴起来。但是,果戈理发现了,便吩咐解开绳子又点上火,而且搅动着纸页,一直到把它们全都烧成灰烬。在整个焚稿过程中,他都在画着十字。事情结束后,他疲惫不堪地倒在沙发上。僮仆哭着说:“您这是干了些什么呀?”果戈理说:“你这么怜悯我。”说完便拥抱他,吻了吻他,接着自己也哭了。他像先前一样画着十字,走进卧室,躺倒在床上,放声大哭起来。

《死魂灵》第二部的失败,可能因为当时的俄国现实生活确实没有为果戈理的此类创作准备好前提和基础,也可能由于果戈理的创作天赋并不善于正面的建构,更有可能的是,对于文学而言,揭示苦难、针砭缺陷总是要比隐瞒欺骗、粉饰太平更合理一些,也更有价值一些。

与小说内容上的深刻性和复杂性构成呼应的,是《死魂灵》在小说形式上的多样性和综合性。就像我们在前面所说的那样,这是一部批判现实主义的小说,作家对于现实的批判态度,对于当时俄国最为重要的农奴制问题的关注,是借助塑造典型环境中的典型人物、真实地再现细节等现实主义叙事手段来表达的。但与此同时,对于乞乞科夫和五位地主形象的出色塑造,又使得这部作品成了一部地道的“性格小说”。这些人物虽然具有明显的寓言特征,但他们个性的复杂性却无疑突破了古典主义文学的性格模式。乞乞科夫不仅仅是一个投机商人,他也会道出大段大段的抒情独白,有着丰富的内心感受。

《死魂灵》还是一部标准的“旅行小说”,这一文学传统在俄国源远流长,从尼基金的《三海游记》到拉季舍夫的《彼得堡至莫斯科旅行记》,所谓“旅行记”体裁在俄国文学中并不鲜见。《死魂灵》当年初次出版时,俄国书刊审查官给这部小说加上了一个副标题,叫“乞乞科夫的旅程”,这位书刊审查官大约也是一个文学内行,他可能感觉到了这部小说与俄国传统旅行记文学之间的相似。但是,果戈理之前的旅行记大多是非虚构,而《死魂灵》则是一部虚构小说,果戈理因此为俄国的旅行体裁文学开辟了新的疆域,旅行记小说的结构方式也为果戈理试图展示整个俄罗斯的创作意图提供了可能和便利。在《死魂灵》面世之前,西欧的“流浪汉小说”早已名闻遐迩,包括《堂吉诃德》《小赖子》等名著在内的西欧小说范式,无疑也在果戈理的《死魂灵》中得到了借鉴和继承。

在俄国文学史中,《死魂灵》又常常被视为一部史诗。《死魂灵》刚一面世,有些俄国作家和批评家便将它称为俄罗斯民族的《荷马史诗》。《死魂灵》的确是对《荷马史诗》的戏仿,其叙事以旅行和漂泊为线索,只不过用马车替换了航船。其实,创作《死魂灵》时的果戈理在内心深处对标的更有可能是意大利的另一部史诗,也就是但丁的《神曲》。果戈理深爱意大利,深爱但丁及其《神曲》,《死魂灵》主要是在罗马写成的,这样的创作语境或许也会使果戈理时常想到但丁。果戈理计划中的《死魂灵》包含三部,以对应《神曲》的地狱篇、炼狱篇和天堂篇,以再现俄国和俄罗斯人经过苦难和罪恶最终走向理想境界的宏伟历程。与此相关的是果戈理本人关于《死魂灵》的体裁定义,即他坚持把这部长篇小说称为“长诗”(поэма)。在《死魂灵》出版时,果戈理亲自为此书设计封面,并在封面上用醒目的大写字母标明了“长诗”二字。果戈理称这部作品为“长诗”,当然不是说这是一部长篇韵文作品,而是指这部作品具有某些不同于一般长篇叙事小说的特征,比如其线性结构、很少心理描写等,但更可能是指这部作品的“史诗”属性,这部作品中所渗透着的强烈的抒情性。就这部作品独特的体裁属性而言,果戈理的这部《死魂灵》与我们上一讲讲到的普希金的《叶夫盖尼·奥涅金》也构成了呼应,两者都体现出其作者自觉的体裁创新意义,如果说《叶夫盖尼·奥涅金》是一部“诗体长篇小说”,那么果戈理的《死魂灵》就是“非诗体的长诗”。请听一听《死魂灵》这段著名的抒情诗一般的结尾:

罗斯啊,你不就像这勇敢的、不可超越的三套车一样在飞奔吗?道路在你的脚下扬起烟尘,一座座桥梁隆隆作响,一切都落在了身后,落在了身后。被神的奇迹所震惊的旁观者停下了脚步:这是一道自天而降的闪电吗?这令人恐惧的运动意味着什么?在这些世所未见的马儿身上蕴涵着怎样一样神秘的力量啊?哦,马儿,马儿,这是一些怎样的马儿呀!你们的鬃毛里莫非藏有旋风?你们的每块肌肉里莫非都藏有一只灵敏的耳朵?听到上方传来的熟悉的歌声,你们便齐心协力,立即绷紧钢铁般的胸膛,四蹄几乎不着地,迅速变成一道道伸展开来的、飞行在空中的横线,于是,这充满神性的三套车便飞奔起来!……罗斯,你究竟在奔向何方?请你回答。她没有回答。车上的铃铛发出美妙的声响;被风撕成碎片的空气轰鸣着,在阻挡去路;大地上的一切都在身边飞驰而过,其他的民族和国家斜着身体躲向一旁,在纷纷给她让道。

总而言之,果戈理的长篇小说《死魂灵》是俄国文学中最重要的作品之一,它被视为19世纪俄国批判现实主义小说的奠基之作,果戈理在这部小说中塑造了五个栩栩如生的俄国地主形象,他们都可以说是典型环境中的典型人物,果戈理借助这些形象的塑造再现了“庸俗人的庸俗”。与此同时,从小说类型学的角度看,《死魂灵》也具有巨大的阐释空间。果戈理在《死魂灵》这部小说第二部的创作中所遭遇的创作悲剧,既是他个人的矛盾性格和写作策略之体现,也是作家与现实、文学与生活之间或许存在的永恒矛盾的又一次呈现。

好,以上就是为你介绍的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。《死魂灵》的电子书链接我已经为你附在文稿末尾,感兴趣不妨阅读一下。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.如果说普希金主要在诗歌领域完成了为19世纪俄国现实主义文学奠基的任务,那么在小说领域,同样的任务就是由果戈理来完成的。

2.所谓“庸俗”就是一种市民气,一种既谨小慎微却又自私贪婪、虽仔细生活却又毫无目标的生活方式。换句话说,在普希金和纳博科夫看来,《死魂灵》的意义就在于它提供出一群“庸俗者”的肖像