《战争与和平》 刘文飞解读

《战争与和平》|刘文飞解读

得到听书的听众朋友,你好!我是刘文飞,从今天开始,我来给你介绍俄国作家托尔斯泰的小说,像在谈到陀思妥耶夫斯基的时候一样,我们也连续介绍托尔斯泰的两部小说,一部是《战争与和平》,另一部是《安娜·卡列尼娜》。就创作体量的厚重而言,就创作影响的深远而言,还有就思想的深邃和艺术的完美而言,托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基的确是俄国文学中的双壁,是两座相对而立的山峰。在他俩还健在时,托尔斯泰与陀思妥耶夫斯基的比较就成了一个话题。这个话题一直持续至今,他们的文学史地位和读者口碑似乎也是此消彼长的,在很长一段时间里,托尔斯泰都被视为绝对的文学高峰,但在20世纪,随着现代派文学的兴起,陀思妥耶夫斯基的地位似乎越来越高,但无论如何,托尔斯泰都是足以与陀思妥耶夫斯基比肩的俄国文学成就的最高代表。我们今天先来谈一谈他的代表作《战争与和平》,首先,还是来介绍一下托尔斯泰。

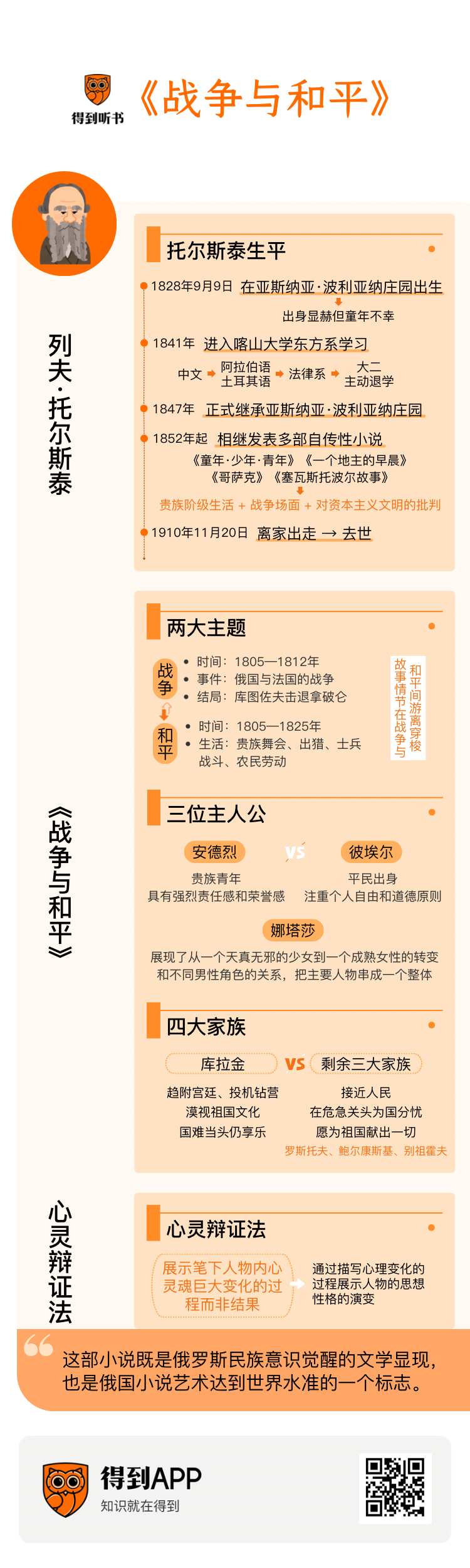

1828年9月9日,托尔斯泰出生在亚斯纳亚·波利亚纳庄园,这座庄园是托尔斯泰外公的家产,位于图拉,后来托尔斯泰继承了这份遗产,他一生中的大部分时间都是在这里度过的,《战争与和平》和《安娜·卡列尼娜》这两部小说也是在这座庄园里写成的。如今,这里被辟为托尔斯泰故居博物馆,成为世界范围内知名度最高的“文学景点”之一。这座庄园的名称亚斯纳亚·波利亚纳,在俄语中的意思就是“明亮的林中空地”。

托尔斯泰出身显赫,可他的童年却很不幸,他很早就成了孤儿,在他还不到两岁的时候,他的母亲就因病去世;在他九岁的时候,父亲又突然不明不白地死在图拉的大街上。他是在缺少父母之爱的家庭环境中长大的,但是,他的一个姑妈像母亲一样照看着他们兄妹五个孩子,在家里年纪最小的托尔斯泰还得到了哥哥姐姐的关爱。他们年龄相差不大,成天在一起玩耍,十分和睦。在托尔斯泰13岁的时候,他和哥哥姐姐们一起被姑妈领到喀山去上学,他进了喀山大学东方系学习,最早学的是中文,但是他觉得中文太难,就改学阿拉伯语和土耳其语,后来又转到法律系。但是在大学二年级,由于不满大学的教学方式,托尔斯泰主动退学了,在1847年回到亚斯纳亚·波利亚纳庄园,并正式继承了这份遗产,成为庄园的主人。此后,除去为了让子女接受教育而在莫斯科居住的十来年,托尔斯泰一直生活在亚斯纳亚·波利亚纳,他80多年的一生,有60年是在这座庄园里度过的。

1851年,托尔斯泰跟随服兵役的哥哥尼古拉前往高加索,一边作战,一边开始文学写作。1852年起,托尔斯泰相继发表了自传性小说《童年·少年·青年》,以及《一个地主的早晨》和《哥萨克》,后来又根据他在战场上的亲身经历写成《塞瓦斯托波尔故事》等作品。如果把托尔斯泰的早期创作看成一个整体,那么就可以发现这些作品有三个基本的主题,也就是贵族阶级的生活、战争的场面和对资本主义文明的批判。值得注意的是,这三大主题后来都在他的创作中得到了进一步发展。托尔斯泰的早期创作在各个方面都为他后来的创作,尤其是《战争与和平》的创作奠定了一个坚实的基础。1860年代初,托尔斯泰返回自己的庄园,专心从事文学创作,开始写作《战争与和平》。

1910年11月10日深夜3点钟,82岁高龄的托尔斯泰叫醒自己的家庭医生,两人乘上马车,在夜色中匆匆驶出他的庄园。托尔斯泰这一次离家出走,原本是想找他姐姐去的。他姐姐在一座修道院当修女,在他姐姐所在的那座修道院附近,坐落着在俄国很有名的奥普塔男修道院,托尔斯泰想在这座修道院里隐居下来。但是,这个计划泄露了出去,托尔斯泰只好再次坐上火车,继续旅行。疲惫不堪的托尔斯泰在火车上受了凉,感染了肺炎,被迫在途中一个叫阿斯塔波沃的小站下了车,躺在站长的小木屋里,几天之后的11月20日,托尔斯泰就在这个铁路小站上去世了。这座铁路小站如今更名为“列夫·托尔斯泰站”。托尔斯泰的遗体被运回亚斯纳亚·波利亚纳,安葬在这座庄园里一个僻静的角落。

《战争与和平》这部小说篇幅巨大,译成汉语有120万字,出场人物数以百计,阅读起来很考验读者的耐心和意志。但是,我们也可以化繁为简,在阅读《战争与和平》时,我们可以留意一下“2—3—4”这样一个构成,也就是两个主题、三个主人公和四大家族。

《战争与和平》,仅从小说的题目就可以看出它的主题由两大板块构成,也就是“战争”与“和平”。自人类出现以来,战争与和平便成了社会生活中最重要的主题,如同生与死、爱与恨之于个人生活一样。托尔斯泰的小说广泛地描绘了1805年至1825年十二月党人起义前夕俄国社会生活的画面。这里的“战争”,是指1805—1812年间俄国与法国之间断断续续的战争,直到库图佐夫率兵彻底击退拿破仑;这里的“和平”,是指这段时间里俄国社会各阶层的生活,从贵族阶级的舞会、出猎,到普通士兵的战斗生活和农民的日常劳动。

托尔斯泰出身贵族家庭,青年时代又长期生活在上流社会的社交界,他写起这一阶层的生活、刻画起这一阶层人士的心理来,可谓得心应手;同时,他也持之以恒地接近下层民众,主动地去体验平民的生活方式,使他又具有了一般贵族所缺乏的对于民众生活的熟悉和理解。托尔斯泰长期在军中服役,并且担任过下级军官,这使他能生动地写出战场上的细节,使他能比别人对战争及其意义和性质有更深的理解。可以说,无论是对于“战争”还是关于“和平”,托尔斯泰在写作这部巨著之前便已具有深厚的积累和深刻的体验。《战争与和平》,对于一部民族史诗来说,确实找不到比这个题目更具有概括性的题目了。托尔斯泰写作《战争与和平》的时候是34岁,在这之前他已经写了10年小说,《战争与和平》他写了6年,从他34岁写到他40多岁,正是他一生中最身强体壮、年富力强的时候。

在阅读《战争与和平》的时候,如果把这部小说分解成“战争”和“和平”两个部分,你会觉得小说中的起承转合还是很清晰的,书中的叙事一般是一段战争之后接着一段和平,一段和平生活描写之后再接着一段战争叙事,写战争生活的时候会让这些人物上战场,同时与和平生活构成对照和呼应;写和平生活的时候,是为这些人物在战争中的表现做某种铺垫。这两个主题构成一个框架,整个故事情节都在这两者之间游离和穿梭。

《战争与和平》中有三位最主要的主人公,也就是彼埃尔、安德烈和娜塔莎,小说的主要情节就是围绕他们三人展开的。在小说的开头,彼埃尔和安德烈就率先出场,他俩相遇在1805年夏天宫廷女官舍列尔家的晚会上。彼埃尔是一位富裕高官的私生子,他体态臃肿,心宽体胖,整日无所事事,到处寻欢作乐,最后因为胡作非为被赶出首都彼得堡。出身贵族世家的安德烈公爵却踌躇满志,他打算参军,以便像拿破仑那样建立功勋。在莫斯科,彼埃尔来到罗斯托夫家,第一次在舞会上亮相的娜塔莎主动邀请彼埃尔跳舞,小说中写道:“娜塔莎幸福极了:她已经和大人、和从国外回来的大人跳舞了”,“她坐在大家都能看得见的地方,像大人似的和彼埃尔谈话”。就这样,三个主角在小说的开头部分都先后亮了相。

在1805年10月发生在奥地利奥斯特里茨的战场上,安德烈作为俄国统帅库图佐夫的副官也置身战场。发现俄军开始退却,库图佐夫命人前去阻止,安德烈公爵扛起一面军旗向前冲去,但很快就被一颗子弹击中。他躺在战场上,仰望着高远的天空,内心突然发生了急剧的变化。此时此刻,安德烈甚至觉得自己的偶像拿破仑也变得渺小了。安德烈倒地后,巡视战场的拿破仑来到安德烈身边,感叹道:“这就是光荣的死亡。”发现安德烈没死,拿破仑命人将他抬去救治。安德烈由于身负重伤,被留给当地百姓照看。就在安德烈养好伤、回到家中的时候,他的妻子丽莎却因为难产死去,这让安德烈深感内疚。

继承遗产后成为富翁的彼埃尔,娶了库拉金家的女儿海伦为妻。海伦容颜美妙,内心却很庸俗,爱慕虚荣,她与多洛霍夫的私情传到彼埃尔耳中,彼埃尔与多洛霍夫爆发争吵,彼埃尔提出决斗,从未开过枪的彼埃尔在决斗中打伤对手,然后把家产扔给海伦,独自前往彼得堡,在彼得堡加入共济会。彼埃尔怀着造福众人,尤其是造福农民的愿望来到基辅省,在自家的庄园进行改革,却以失败告终。在从南方返回的途中,彼埃尔去拜访自己的朋友安德烈。安德烈在经历战场上的顿悟、目睹妻子的死亡之后已经万念俱灰,心思全都放在照看幼小的儿子上。满怀激情的彼埃尔与怀疑一切的安德烈形成强烈对比,两人在渡船上的一席对话触动安德烈,使他的内心产生了某种变化。

安德烈公爵在自己的庄园实施改革,他解放了三百名农奴,让农民的孩子接受教育,他做成了彼埃尔未能做成的事情。1809年春,安德烈因为农庄的事情前往罗斯托夫家。夜间,他听到娜塔莎和索尼娅的对话,娜塔莎赞叹夜色的美丽,渴望飞向天空。安德烈听后深受感动,内心里又涌动起热情和希望。他前往彼得堡,重新担任沙皇的御前侍卫,与国务大臣接近,担任了法律起草委员会中一个小组的主席。

在1810年新年前夜的舞会上,沙皇和各国外交官都将出席。娜塔莎精心打扮,这是她第一次参加大型舞会。在彼埃尔的建议下,安德烈公爵前去邀请娜塔莎跳舞。当他搂住娜塔莎纤细灵活的腰,目睹她翩翩的舞姿,“她的微笑和她的魅力就像美酒一样冲上他的头脑”。第二天,安德烈应邀去罗斯托夫家做客。当娜塔莎应安德烈公爵的邀请唱起歌来的时候,安德烈公爵停止说话,“他觉得有眼泪涌了上来,喉咙哽住了,这是他先前从未有过的事情,一种崭新的幸福感在他心中油然而生”。安德烈公爵向娜塔莎求婚,得到应允,但安德烈公爵的父亲并不看好这桩婚姻,他要求儿子把婚期推后一年,安德烈答应了,随后出国,答应娜塔莎,一年后回来娶她。在这一年中,彼埃尔的妻子海伦的哥哥阿纳托利·库拉金看上了娜塔莎,海伦暗中撮合,早已有家室的阿纳托利差一点拐走娜塔莎,私情暴露后,又羞又怒的娜塔莎决定解除她与安德烈的婚约。

在1812年博罗金诺会战前夕,彼埃尔来到前线,遇见安德烈,安德烈告诉他:决定战争胜负的并非参谋部,而是普通士兵。彼埃尔突然置身于激烈的战场,还差点掐死一个法国兵。博罗金诺战场的全景通过彼埃尔的目光得到了展示。俄军在博罗金诺战役中死伤过半,可他们依然坚守阵地,俄军取得胜利,这种胜利并非指攻占了敌方阵地,而是一种精神上的胜利,一种在精神上使敌方感到软弱无力的胜利。拿破仑率领的大军在博罗金诺第一次遇到了在精神上胜过自己的敌人,他们开始面临崩溃。博罗金诺会战后,俄军退向莫斯科。库图佐夫深知莫斯科不可能守住,他决定主张放弃莫斯科。法军抵近莫斯科,拿破仑站在莫斯科郊外的俯首山上等待接受俄国人的投降,可是传令兵前来报告,莫斯科已是一座空城。

撤退途中的罗斯托夫一家远远望见莫斯科的大火,全都哭了,只有娜塔莎陷在沉思之中,因为她已经知道安德烈就在他家的车队里。终于,娜塔莎来到安德烈面前,快速而轻盈地跪了下来,从昏迷中苏醒过来的安德烈向这白色的天使伸出手来。娜塔莎请求安德烈的原谅,安德烈说:“我比从前更爱您了。”从这天起,在整个旅途中,无论休息还是过夜,娜塔莎都寸步不离地守在安德烈的身边。安德烈公爵不仅知道自己会死去,而且觉得自己正在死亡。安德烈公爵的妹妹玛丽娅公爵小姐赶来,与娜塔莎一同照顾安德烈。安德烈公爵始终在思考生与死的问题,他终于意识到:“死亡就是觉醒。”他感到,先前束缚他的力量在渐渐松脱,他的身体轻轻地飘了起来。他死了,大家都哭了,娜塔莎和玛丽娅公爵小姐也哭了,但她们哭的并不仅仅是自己的悲伤,当她们意识到简单而又严肃的死亡所具有的神秘时,她们在因心灵充满的那种虔诚的感伤情绪而感动。

法军开始撤退,俄军开始追击法军,俄国游击队也在不断袭扰敌军,拿破仑的残兵败将在俄国的大地上仓皇逃窜,人数在不断减少。被法军俘虏的彼埃尔得以逃脱,他病倒了,可是他的内心却是一片明净和畅快。他得到妻子海伦去世的消息。他来到莫斯科,在玛丽娅公爵小姐处见到娜塔莎。1813年,娜塔莎嫁给彼埃尔,他们过起了幸福的家庭生活。

通过以上的介绍不难看出,《战争与和平》的情节主线主要是围绕着安德烈、彼埃尔和娜塔莎这三个人物展开的。而在这个三人组合中,娜塔莎又是一个起着串联作用的角色。作为一个女性角色,她跟四大家族的四个男人都有过关系。她小的时候跟罗斯托夫家的鲍里斯有过两小无猜的友情,后来她爱上鲍尔康斯基家的安德烈并成为他的未婚妻,但这期间她背叛了未婚夫,想和库拉金家的阿纳托利私奔,最后安德烈去世之后,娜塔莎跟皮埃尔·别祖霍夫结婚,成为贤妻良母。娜塔莎是一个串联的人物,她跟不同男性角色的关系,把几个主要人物串成一个整体,娜塔莎和安德烈的关系以及她和皮埃尔的关系,是这部作品中最有构建功能的两条线索。

《战争与和平》和《红楼梦》一样,写了四大家族。为什么恰恰是四大家族呢?如果是两家,可能就只有一种关系,线性的关系,最多是往返的关系;如果是三家则可以构成一个三角关系,使人物间的关系丰富复杂起来;而四个家族就构成一个平行四边形,有四个角、四条边线和两条对角线,可以发展、变换出无限复杂的情节关系。《战争与和平》以库拉金、罗斯托夫、鲍尔康斯基、别祖霍夫四大贵族家庭的生活为情节主线,广泛地反映了19世纪初期的俄国社会生活,构成一部百科全书式的壮阔史诗。作者歌颂了俄国民众抗击拿破仑入侵的战争的正义和胜利,并将俄国社会各阶层的代表人物置于战争的特殊时代,通过其言行和心理,塑造出众多栩栩如生的人物形象。小说中出现最多的是四大家族以及与四大家族有各种联系的贵族人物,他们被作者大致划分为两类:一类为趋附宫廷、投机钻营的库拉金家族,他们漠视祖国的文化,在国难当头时仍沉湎于寻欢作乐的生活;一类是另外三大家族,尤其是其中的优秀代表安德烈和彼埃尔,是接近人民、在危急关头为国分忧的人物,他们甚至能挺身而出,为祖国献出一切。在赞美这一类型的贵族精华的同时,作者也描写了普通人中的杰出代表,这些普通的官兵在战争中体现出的朴实勇敢、高尚忠诚的品质,与那些身处高位却卑鄙渺小的贵族统治者构成了一个鲜明的对比。

《战争与和平》问世以后,好评如潮。人们在谈到这部作品在人物形象塑造上的一个突出特征,有一个比较有名的说法,就是“心灵的辩证法”,这是俄国批评家车尔尼雪夫斯基提出的。他在评论托尔斯泰的早期创作时,认为其特色就是“心灵的辩证法”和“道德情感的纯净”。“心灵的辩证法”后来就被许多文学史家、批评家拿来概括《战争与和平》这部作品的艺术特色,甚至推而广之,用来概括托尔斯泰所有的文学创作。托尔斯泰笔下的人物,从开始出场到小说结束,似乎是两个人,一开始是一个人,最后他似乎变成了另外一个人。当然这不是指他从年轻到变老,也不是从相爱到不爱,实际上主要指他内心灵魂的巨大变化,也就是说,在一部长篇小说的始终,作者完成了对这个人物的思想发展过程的揭示,用车尔尼雪夫斯基的话来说就是,一般作家更愿意展示的是结果,但是托尔斯泰更愿意展示这个过程本身,这个过程还往往是一个辩证的过程。

我们试以小说的主角之一安德烈为例。《战争与和平》的读者都对安德烈充满敬意,有人说这个人身上也有托尔斯泰的自传色彩,当然这种自传更多的可能是一种精神上的自传,托尔斯泰思考一个人怎样成为一个对生活、对他人、对社会有用的英雄人物,他试图通过安德烈来体现他的这种思考。

安德烈出生在一个贵族家庭,他人长得漂亮,也很勇敢,为了体现安德烈的勇敢,托尔斯泰让他做了俄国将领库图佐夫的副官。在战争打响之前,安德烈是非常有功名心的,他觉得要为祖国勇敢战斗,获得军功,保卫国家,为祖先扬名。但是在奥斯特里茨的战场上,他被一枪放倒,他躺在地上,恍惚之间看着天空,天空上有很高远的云在飘浮,他突然觉得,跟这个高远的天空比起来人是那么的渺小,人类的这种残酷争斗是那么的无谓。小说中的这段描写非常著名,托尔斯泰是这样描写的:

“怎么了?我倒下了?我的腿不听使唤了。”他想着,仰面倒在地上。他睁开眼睛,想看看那些法国人和我们炮兵们的搏斗结果如何,他想知道那个红头发的炮兵有没有被打死,大炮被敌人拉走了还是保全了下来。但是他什么都没看见。他的眼前什么也没有,只有一片天空,——这高远的天空并不明朗,却依然无限高远,上面静静地飘浮着灰色的云朵。“它多么安静、肃穆、庄严啊,完全不像我的奔跑,”安德烈公爵想,“不像我们这样奔跑,叫喊,搏斗,完全不像那个法国人和我们的炮兵那样带着仇恨和惊恐的脸色在相互争夺一根擦膛杆,云朵在这高远的天空飘浮着,完全不像我们这样的啊。我为什么先前没有看到这高远的天空呢?我此刻终于看到它了,我是多么幸福啊。是的!除了这高远的天空,一切都是空的,一切都是欺骗。除了它之外,一切都不存在,一切都不存在。甚至连天空也不存在,除了寂静和肃穆,一切都不存在。感谢上帝!……”

负伤以及之后的疗伤,改变了他的战争观,他觉得人类的相互残杀是没有意义的。之后的疗伤,以及妻子因为难产去世,都让他心灰意冷。后来,他因为继承遗产前往一个庄园,路过一片树林,在树林里看到一棵老橡树。这棵老橡树旁边的白桦林、松树都已经郁郁葱葱了,但是老橡树身上全是疙疙瘩瘩的,一片绿叶也没有。这棵老橡树仿佛在对安德烈说,你还是很像我的,我们都见了太多的世面,我们都觉得,春天、爱情、幸福这些东西对我们来说都是一派胡言,骗骗其他人还行,但骗不了饱经生活风霜的我们。到了庄园之后,安德烈在夜里突然听到了娜塔莎的歌声。娜塔莎坐在窗边看到一轮明月升起来,她觉得在这样一个风清明月的夜晚是不应该睡觉的,人在这样的夜晚是应该面对月亮唱歌的,而且托尔斯泰还给了娜塔莎一副非常好的嗓子。她美妙的歌唱打动了安德烈,还有这样的歌声,还有这样的月亮,那就还值得再爱,还值得再继续生活下去。回去的路上,安德烈试图在树林中寻找那棵作为他知音的老橡树,他找了半天都没找到,因为老橡树完全变了样,它展开一片新鲜浓密的绿叶,焕然一新,于是,安德烈的心头也产生出了春天的感觉:

“不,生命在31岁上还没有结束,”安德烈公爵突然斩钉截铁地说道,“我内心的东西光有我一个人知道还不够,应该让所有的人都知道:彼埃尔也好,这个想要飞向空中的少女也好,应该让所有的人都理解我,要让我的生活并不仅仅是为我一个人而过的,要让他们的生活改变方式,别像这个少女一样与我的生活毫不相干,要让我的生活体现在所有人的身上,要让所有人都与我一起生活!”

安德烈以前要的是功名,那是很自我的,最后他看破功名了,什么都不去做了,托尔斯泰认为这同样是自私的,可是安德烈在看到老橡树后发出的这段内心独白,却表明了他的一个新态度,就是说我要再活下去,我要找到生活的意义,让所有人活在我的心中,让我活在所有人的心中,也就是对社会承担一种责任,要让生活过得有意义一些。我们能十分肯定地说,他的这段思绪一定是托尔斯泰本人的思绪,就是他的人生观和世界观。但是,这个想法跟安德烈最初想建立功名的态度是不一样的,是否定之后的肯定,这就是车尔尼雪夫斯基所说的托尔斯泰笔下的心灵辩证法。

《战争与和平》是托尔斯泰的成名作,他在此前十余年的创作似乎都是在为这部巨著的写作做准备。这部小说既是俄罗斯民族意识觉醒的文学显现,也是俄国小说艺术达到世界水准的一个标志。这部小说写了“战争”和“和平”这两种人类生活的基本形态,用彼埃尔、安德烈和娜塔莎这三个人物及其相互关系作为小说的情节基础,通过对鲍尔康斯基、罗斯托夫、别祖霍夫、库拉金这四个家族对生活、对战争的不同态度及其互动关系,广泛地展示了1812年抗击拿破仑的卫国战争期间俄罗斯民族的生活画面,《战争与和平》因此成为一部俄罗斯民族的英雄史诗。

我们今天就介绍到这里,下一讲我们接着谈托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。《战争与和平》的电子书链接我已经为你附在文稿末尾,感兴趣不妨阅读一下。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.《战争与和平》以库拉金、罗斯托夫、鲍尔康斯基、别祖霍夫四大贵族家庭的生活为情节主线,广泛地反映了19世纪初期的俄国社会生活,构成一部百科全书式的壮阔史诗。

2.托尔斯泰笔下的人物,从开始出场到小说结束,似乎是两个人,一开始是一个人,最后他似乎变成了另外一个人。当然这不是指他从年轻到变老,也不是从相爱到不爱,实际上主要指他内心灵魂的巨大变化。