《我有自己的宇宙》 钱婧解读

《我有自己的宇宙》| 钱婧解读

你好,欢迎每天听本书。我是钱婧,是北京师范大学经济与工商管理学院的一名教师,我的研究方向是管理心理学。我要给你分享的第一本书是我撰写的,我自己专业方向的书——《我有自己的宇宙》,2024年出版。

什么叫做管理心理学呢?它是心理学的一个分支。它有一些类似的名字,比如说职场心理学、组织行为学、工业和产业心理学等,大概都是这个类别。它研究的是什么呢?我们都知道心理学研究的是人的态度、行为、想法、感知等。而我们一般划分不同心理学的分支的时候,就是通过情境去划分。那么,管理心理学的研究对象,就是在组织、公司里边,具体的这些人,也就是我们这些上班族,包括我们在职场这个江湖里边搅动的时候,心里涌起的各种各样的情绪,比如说愤恨、愉悦、成就感、野心、光荣和梦想、挫败等,这基本就是管理心理学的研究范畴。

管理心理学是一门典型的交叉学科。我的同行来自心理学院和商学院,是比较微观的、以人、以人际关系为单位的学科。我发现,不管是我日常和学生们交流,还是调研的时候采访一些企业的中层领导、高管,大家很习惯于用比较宏观和抽象的话语去展开描述,个体的语境是缺失的。

像最近有一个品牌咖啡门店的新闻,是说一位咖啡师因为工作繁重导致情绪崩溃,把一杯咖啡粉洒在了顾客脸上。面对这类新闻,会有很多人去谈“系统之恶”等问题,这些反思很有必要。但基于多年的专业研究和对中国职场的实地观察,我很想说的是,所有职场烦恼的行动解决方案,最终还是需要回到自己这里。你需要非常充分地理解自己和环境的关系,不是全盘接受整个结构施加给你的东西,也不是由着自己的性子去跟结构硬碰硬,而是要在职场中找到“做自己”和“随大流”之间的平衡态,让自己在混沌的大千世界中充满弹性地活着。正如我在这本书中所说:“生活的答案既不是臣服,也不是对抗,而是拥有自己的宇宙。”

一、中庸我

下面我们进入这本书的核心内容。在这些年走访各种类型的企业做案例、看着班上的毕业生走入职场,有很多起点相同、经历相似的职场人,最终却勾画出完全不同的职场轨迹,这让我一直想去探究,其中是否有什么为我们所忽视的、更深层的内容起着关键作用呢?在与这些不同年龄、不同经历、不同性格的朋友的交互中,我发现其中有一类朋友,比起一上班就吐槽领导同事、做事没兴趣、上班如“上坟”的人,他们好像更能在职场中游刃有余,活得自在。不仅仅是在职场,我作为班主任,看着班上的学生,大一的时候好像在同一个起跑线,但随着时间的推移,有的学生过得很挣扎拧巴,学业、实习和生活无法很好地协调,但也有些同学朝着一个方向坚定地迈进。

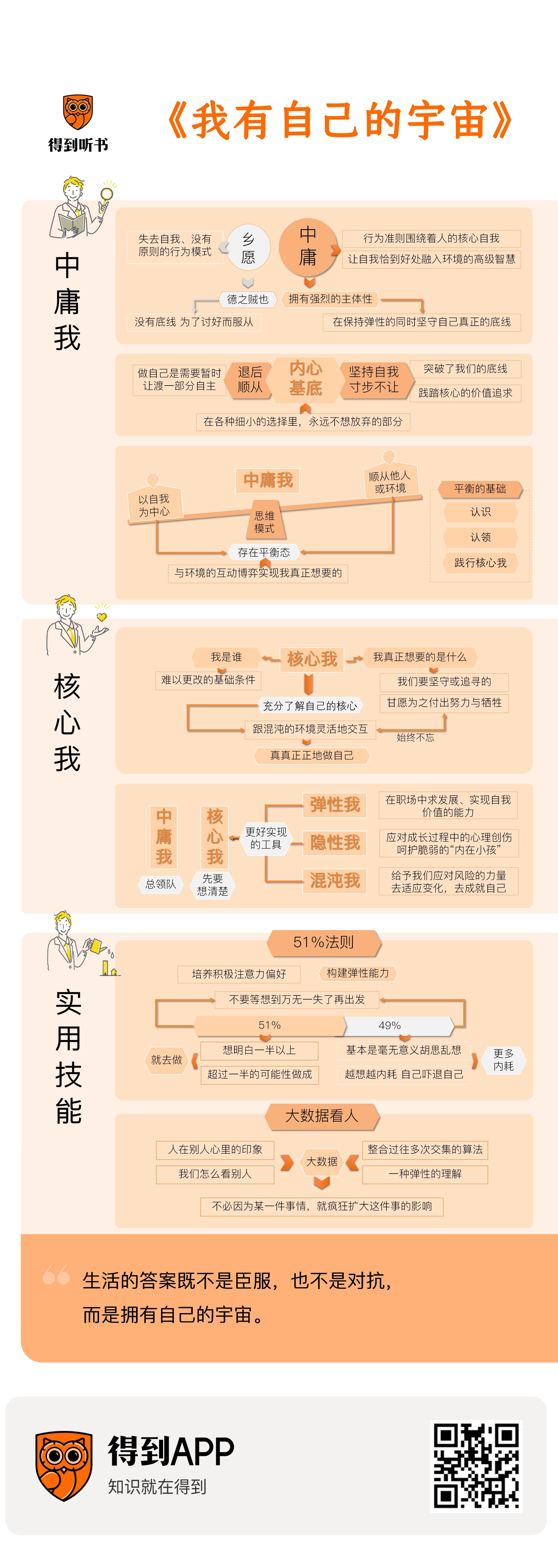

基于自己这些年对这些现象的研究思考,我在这本书里提出了一套以“中庸我”为总领的思维模式。

没错,中庸就是由孔子在先秦时代提出,时至今日仍在影响我们每个中国人的哲学智慧。但是在当代语境中,很多人对中庸的理解存在一定偏差,甚至有些嗤之以鼻。他们认为中庸就是和稀泥、不得罪人、八面玲珑、鸡贼世故,而这其实恰恰是中庸反对的东西。孔子称之为乡愿,还曾很“直球”地批判道:“乡愿,德之贼也。”乡愿看似中和,其实是一种失去自我、没有原则的行为模式。而真正的中庸则拥有强烈的主体性,它的行为准则围绕着人的核心自我,是一种让自我恰到好处融入环境的高级智慧。

比如职场中,我们经常要服从领导的安排。如果在做这件事的时候,我们没有原则、没有底线,只是为了讨好领导而服从,这就是“乡愿”。但如果我们清楚地意识到,此刻让渡一部分自我,可以不理解为什么要这么做,但这么做是为了实现自己更底层的职场诉求,又在保持弹性的同时坚守自己真正的底线,那这种服从就不是在背叛自我,而是为了更好的自我实现,这就是中庸我的思维模式。

举个例子,小明和小刚是刚入职一家公司一年的职场新人,他们在职场都很有向上攀爬的欲望和野心,不是那种无欲无求的人。在一个风和日丽、万里无云的节假日,他们俩同时接到主管的通知,要赶到办公室加班完成一项紧急的工作。让我们来看看他们分别是怎样应对的。

小明接到通知之后心里非常不爽,本来跟朋友约好的逛街看电影计划全都泡汤了,但他又畏惧领导的权威,只能来到单位一边干活儿一边开着聊天软件,暗戳戳跟朋友吐槽。朋友说:“打工而已,千万别太当回事,随便糊弄糊弄,下次他们有这种事儿就不找你了。”小明马上回复了一个“机智”的表情,他觉得朋友说得真是太有道理了,我怎么没想到呢?给这点钱休想买到我的时间。于是对分配到的工作敷衍了事,交付了质量很差的工作成果。

同时被安排加班的小刚呢,开始也不太情愿,但他很快冷静下来,分析了自己的现状和诉求:我是一个刚进这家公司一年的新人,我的学历、情商、家庭出身等客观条件在同期的同事里都不出挑,甚至有些弱势,而我的目标是三年之内在这家公司晋升一个职级,同时希望一些涨薪的机会。这次服务的甲方在业内很知名,对公司来说也很重要,如果我能出色地完成这次任务,对实现我的职场目标肯定是有帮助的。于是他竭尽全力,交付了令人满意的工作成果,得到了领导褒奖和重视。

他们的行为表面上看来也没太大区别,他们都加班了吗?加了。都干活儿了吗?也干了,也都很辛苦。但他们底层的思维模式是截然不同的。小明看似在维护自己的利益,很聪明,也很互联网,他可能也看了很多的避坑视频,但其实他的自我是模糊的,飘忽不定的。他真的还记得自己的野心吗?他有观察过在自己的体系下边,这些比自己年资长几岁的领导是怎么去努力和攀爬的吗?他的那个特别聪明的朋友教给他的好办法真的适合他吗?他和小明本身的底盘是一样的吗?这些其实都是小明需要思考的问题。

而小刚呢,他对自我的认知很清晰。他很清楚自己目前拥有的客观条件并不占优势,也接受了这一点,没有不认过去,怨天尤人。他还在此基础上建立了明确的职场目标,几年之内升职加薪,更难得的是,还为之付出了具体的行动。小刚有着笃定的目标感和脚踏实地的行动力,他的思维模式,就是我们所说的“中庸我”思维模式。

说到这里有的朋友可能会说,你怎么知道小刚的努力会得到应有的回报?这不是职场PUA吗?如果我们抱着这样的预设,是很难在职场上有所发展的。对我们大部分没有原生家庭托举的普通人来说,努力不一定会赢,但不努力就一定没有机会赢。没有人可以确定努力之后是什么结果,但我还是认为,没有哪个环境会不喜欢努力、负责的人,即便一时看起来吃亏,最后终归会有收获。

再举一个我自己的例子,我们做科研,尤其做我们这个管理心理学的科研,有一个非常重要的对于青年学者的挑战,就是你要拿到一手数据,我们是不接受二手数据的。因为我们研究的是个体,所以要面临一个非常复杂的收数据的过程。我们的数据不是那种朋友圈里边师兄师姐帮帮忙就能搞定的。现在发表文章都需要多来源数据。也就是说,我去企业收数据的时候,如果被试是员工的话,我们还需要他的上司和同事的数据。如果说被试是基层领导的话,还需要他的下属的数据。可能我们还需要研究一些家庭溢出效应和亲密关系。也就是说,针对一个核心的人,我还要去找到他身边五六个人的数据,所以,我们的研究所需要的数据很复杂,企业里大部分人工作都很繁忙,很难愿意去配合我们这种科研工作。

那我如果想去企业里收数据,大部分时候都是非常卑微地去求得一个收数据的机会。从我自己内向的个性来说,这是我非常不喜欢的一个活儿,但是因为我喜欢做科研,我喜欢当大学老师,所以这么多年我也一直在坚持去做这件事。你说我委屈吗?我还真的从来不委屈,我觉得人世间都是公平的,为了做好大学老师,做好我喜欢的科研工作,为了这些我最在意的东西,我愿意去承受这些。所以我想跟你说的是,我们想要拥有自我,想拥有那部分核心自我,不是完全不需要去顺从。其实好多时候做自己是需要暂时让渡一部分自主的,是在退后的,是在顺从的,这就是“中庸 ”。

上面说的是我们要妥协和顺从的情况,中庸当然不是让我们一味地妥协和退让,当环境的力量践踏了我们核心的价值追求,突破了我们的底线的时候,我们还是要坚持自我、寸步不让的。你可能要说,具体该怎么分辨呢?其实问题的关键就是,要弄清楚哪些是你内心真正的基底。这个判断起来也不难,就是看取舍:你在各种细小的选择里,永远不想放弃的部分是什么。人生其实很像打游戏,背包容量有限,一路捡拾装备,一路就得丢弃一些东西。一直放在你背包里的东西,就是你内心的基底。

之所以有人会“活成自己讨厌的样子”,或者用现在的话说,变成“油腻的中年人”,很大程度上是因为他们在适应社会的过程中,模糊或者丢失了我们刚才说的——自己内心的基底。

如果你的每一次改变都让自己感到厌恶,那就是一种不好的自我合理化,最终你的自我会一无所有,走向一种虚无的空心病。我认识一些朋友在职场摸爬滚打很多年,挣了很多钱,但一点也不快乐,整个人处于一种缺乏能量的状态。这其实就是做出了很多不好的改变和妥协的代价。这种损失,用钱很难弥补。

好了朋友们,听完这些关于中庸我的例子,让我们再来看一下书中对中庸我的定义。中庸我是一种思维模式,相信在以自我为中心和顺从他人或环境这两极之间有一个平衡态的存在,我能够通过与环境的互动博弈实现我真正想要的,而这一切平衡的基础在于认识、认领和践行核心我。

二、核心我

那么,接下来就让我们进入这本书中的第二个重要概念——核心我。

存在主义心理学家罗洛·梅曾提出“自我核心”的概念:一个人要保持心理健康和发展自己,就必须在保持自我核心的前提之下,与现实世界去发生碰撞。而基于此,这本书中所讲述的核心我,简单来说,就是关于两个问题的答案。一个是我是谁,一个是我真正想要的是什么。前者对应着我们的家庭出身、外貌、学历、年龄等难以更改的基础条件。后者对应着我们的人生观、工作观、金钱观、职场目标等我们要坚守或追寻的,也就是我们刚才说的,你自己内心的基底,你最想要的、永远不想放弃的东西。让我们分别看一下这两个问题。

哲学中有三大灵魂性的拷问:“我是谁”“我从哪来”“我要到哪去”。而第一个问题,我是谁?对职场人来说衡量自我的一个重要指标就是学历。我们该如何正确看待学历呢?书里我讲了一个学生的故事。她是专升本学历,有了资深销售经验之后做到高管,去读了MBA。读书的过程中,她就萌生了想要读博士的念头,于是她开始进组做科研,努力联系导师。之后因缘际会,当年导师想招的人没考上,她考上了,结果她就得到了读博士的机会。当时她的孩子已经读小学了,她就请来父母帮忙照顾孩子,自己辞了工作,搬到学校去住。她每周住校五天,每天去图书馆学习或者做组里的项目。她是我见过的最勤奋的人之一。最后,她花了五年时间博士毕业,毕业的时候还有顶刊发表。她顺利进入天津的一所高校当了老师,带着一家人落户天津。

这就是中庸我思维看待学历的方式。刚才说了,中庸我是一种思维模式,相信在以自我为中心和顺从他人或环境这两极之间有一个平衡态的存在,我能够通过与环境的互动博弈实现我真正想要的。而一切平衡的基础在于认识、认领和践行核心我。那么首先显然就是认领“我是谁”。就像我刚在说的例子里面那个学生的观念——不管现在是什么样的学历背景,我都认。从此处开始,我愿意为下一个学历目标奋斗,或者为了下一个目标,不管是学历还是其他目标的努力,我认可此刻的现状,即使不去获取下一个学历,我也能在现状上开出花来。

再来看第二个问题,我们在职场中真正想要的是什么,甘愿为之付出努力与牺牲的是什么。我看过一个街头采访,凌晨1点的北京某互联网大厂门口,打工人下班了,年轻的面庞上充满了疲惫。记者问了一些问题,我听着大家的答案,难过又心疼。

“问倒我了。我好像没有什么目标。没有理想,也没有喜欢的事。”

“我还在探索什么事情做起来能让我有一种奔放热情的投入感,目前还没有。”

“没有自己的时间,回家很累,看看手机就睡觉了。”

“就是想待着,什么也不想干了,干脆找个人养着我好了,我为什么要受这个苦?”

这是某知名高薪大厂的门口,这些年轻人在薪酬方面可能已经是这个城市的佼佼者,他们大部分人也是名校毕业的天之骄子,那他们为什么还这么不快乐?因为他们在求职择业的时候没有厘清自己的职场野心。

以我的观察,很多名校毕业生的择业,都是以性价比为先的。在自己能找到的工作中,哪个薪水最高或者最受大家认同,就选哪个。在这个过程中,所谓的“我”被放得很小,他们没有想清楚自己真正想要并愿意为之努力与牺牲的是什么。结果上了几年班之后,很多人突然发现,自己为之努力与拼搏的,有可能不是自己核心我中的“野心”——也就是真正想要的东西,却又被一份高薪的工作卡在那里,进退两难。然后,就像我们在上文的采访中看到的一样,他们开始变得疲惫、茫然,抱怨工作与生活。这也是为什么看似天之骄子的人,会那么不快乐。

这就告诉我们,厘清核心我的功课是跨不过去的。在择业的时候拖延没做的事,在就业以后还是会找上门来,以更大的冲击力反噬我们。

我在互联网上跟青年朋友直播连线的时候,经常收到年轻人关于人生和职业选择的问题,比如该读研还是考公?进体制内还是进大厂?留在一线大城市还是回老家小城市?让我深切感受到,我们这个时代的年轻人,正在为各种各样的选择迷茫焦虑着。而这背后的原因,不是因为信息差,也不是因为时代和大环境,而是青年朋友们从来没有仔仔细细地审视过自己,所以才会不知道自己想要什么,做不出选择。书里提出的中庸我思维模式,正是要先从认识自我开始,先充分地了解自己的核心我是什么,也就是“我是谁”“我真正想要的是什么”,然后去跟混沌的环境灵活地交互,在交互的过程中始终不忘记自己真正要追求的东西,这样才能在职场和社会的大熔炉中保有金刚不坏的自我,这才是真真正正地做自己。

在书中,除中庸我、核心我之外,我还讲了三个帮助我们认识自我的重要概念,分别是弹性我、隐性我和混沌我。

“弹性我”是帮助我们在职场中寻求发展、实现自我价值的能力,在书里我讲解了时间管理、积极注意力偏好、信息的接收和处理、表达力、领导力、展示力等6种弹性能力。充分掌握这些能力,我们就能更好地稳定核心我,实现工作和人生的目标。

“隐性我”指的是如何应对成长过程中留下的那些看不见的心理创伤,呵护我们脆弱的“内在小孩”。比如作为高敏感星人,总担心同事在背后议论我怎么办;因为原生家庭问题,导致自己在职场中不自信怎么办;晚上一刷手机短视频就停不下来,第二天上班无精打采怎么办;在书中我重点讲的是怎么运用一些心理学方法疗愈这些看不见的创伤,或者在归因之后放过自己,带伤前行。

“混沌我”则会给予我们应对风险的力量,让我们在残酷而混乱的现实世界中勇敢前行,去和复杂的环境交互,去适应变化,去成就自己。举个例子,前不久经历过禁赛四年的黑暗又在33岁重新踏入赛场的游泳运动员孙杨,我认为,就是掌握“混沌我”哲学的典型代表。在接受采访时被问到如何理解规则,孙杨说:“如果你想继续游泳、继续存活下去,就只能适应它的规则和规矩,不要花时间和精力去做改变规则的事情,那会很累,会付出巨大的代价,能做的只有适应规则。”环境带来的挫败没有动摇孙杨的核心我,反而让他学会紧抱着自己的内核去适应环境。这就是“混沌我”,也是我们每个人在成人、成功的路途上必修的功课。

这五个“我”的关系是这样的:“中庸我”的思维模式是总领队,“核心我”是我们首先要想清楚的东西,“弹性我”“隐性我”“混沌我”是三个帮助我们在职场中更好地实现“核心我”的工具。这三个工具,我也会在后面部分书的解读中,穿插涉及到,帮你更好地理解它们。

如果你想进一步深入地探索自我,也可以读一下这本书来一探究竟。

三、实用技能

讲了这么多核心概念,让我们来轻松一下,介绍书里的两个实用的心理调节小方法,适用于在职场中容易敏感内耗的朋友,也是在通过厘清“弹性我”“隐性我”“混沌我”来帮你更好地守护“核心我”的精神铠甲。

第一个方法叫51%法则,就是通过帮助我们培养自己的积极注意力偏好,来延展弹性,构建我们的弹性能力。意思就是,一件事情,不要等想到万无一失了再出发,而是只要想明白一半以上,并有超过一半的可能性做成,就直接去做。因为剩下的部分对于成事来说,基本是毫无意义的胡思乱想,很容易越想越内耗、虚空索敌,自己吓退了自己,错失了做事情的最佳时机。

这个方法出自哪里?其实是出自我自己的人生经历。因为我自己是个爱琢磨、思虑过度的人,所以我20岁出头的时候,就想了这么个办法“治”自己。举个我当时的例子。我虽然比较内向,但是在求学的路上还是比较勇猛、不信邪的。留学的时候,我想申请一类项目,叫“荣誉课程”(Honors program)。是不是没听说过?对,当时我也没有听过,但我知道它是好东西,是在那个教育体系下的本硕博学习过程中绝对的钻石金牌。但问题来了:我一个英语不好的亚洲学生,该怎么申请?大家都告诉我,很难。难在哪里?有没有什么标准?

该怎么做?是无法企及还是跳一跳后可以够到?我想了个办法。尽管并不确定能否收到回复,我还是给当时最好的几所学校的荣誉课程的联系人发了邮件,说明了我目前的详细情况,表达了明确且强烈的意愿,并问了一个非常直接的问题:我目前的情况是这样,那么我还需要做哪些努力,需要积累和经营些什么,才有机会被贵校的这个项目录取呢?

出乎预料的是,所有人都回复了我,还都给了无比直白的答案,告诉我需要做出哪些努力,有哪些量化指标要完成。当然,难度依然很大,甚至比我想得还要难。但是有了明确的目标和他们的鼓励后,这个干劲就不一样了,我知道往哪个方向努力了,具体去干就可以了,就不用焦虑和内耗了,最后我获得了一等荣誉学位(First class honours),并拿了最高额的全奖,读了博士。

所以你看,焦虑的反义词是具体,如果我们一直拧巴纠结,这件事会不会很难啊?失败了会不会被人嘲笑啊?这里面是不是有很多内幕需要走关系啊?就很可能在冗思中与我们人生中最重要的资源——机会失之交臂了。

刚才说的是我想推荐给你的第一个心理调节小方法——51%法则。第二个方法是大数据看人。这也是我从过往的工作、研究经历中琢磨出来的实用方法。

比如你因为工作中的某个错误被领导批评或者被同事阴阳了。其实问题不算大,但你却一直反复回味着领导批评你时说的话和态度,越想越害怕,越想越生气,总觉得,第一,他凭什么这么说我?第二,这事的影响是不是不止表面上这些?说不定领导已经在脑内盖章说我不行了,以后会戴着有色眼镜看我。再接着想,你可能会觉得同事也都知道你被批评了,要是他们凑在一起说点儿小话,你就觉得是不是在背后八卦自己。这些想法体现的底层逻辑是什么呢?是一次错误就能给职场带来毁灭性的打击,贴上标签就摘不下来了。相较于那些拥有超绝钝感力的朋友,这类拥有敏感思维模式的朋友,就很容易让自己的核心我和隐性我交织在一起,隐藏在心中的小自卑、小心思就开始作祟,混在核心我中,就看不到核心我的交互,事情一旦发生,面临的境遇就好像是无解的,就很容易陷入自我怀疑,甚至是怨气横生的状态。那这个逻辑应该如何构建呢?这就要说到我要推荐给你的这个心理调节方法了:大数据看人。

其实人在别人心里的印象,包括我们怎么看别人,都是一种大数据,是整合过往多次交集的算法,是一种弹性的理解,而不是某一件事情决定的,除非这件事情惊天动地,那么一般我们也不会碰到了。所以,我们大可不必因为某一件事情被批评了,就疯狂扩大这件事的影响。你想,领导活到这么大了,他能不知道这个道理吗?人都会犯错误。你犯一次两次错误,虽然领导内心会不高兴,但这也没有什么,还有其他N件事情去共同构成他对你的印象。更何况我们人和人之间是在遇到棘手的事情、在一次次摩擦中变得更了解和亲近彼此的。

好,那么刚才说的这些,就是《我有自己的宇宙》这本书里,我想跟你分享的一些重点内容了。在这本书中,我主要讲了“中庸我”这个核心概念,还有在“中庸我”引领下的“核心我”“弹性我”“隐性我”“混沌我”这四个帮助我们作战的团队成员。“中庸我”会引领这四个成员各显其能,帮助我们在各种复杂的环境中自如地屈伸,因时因地找到解决疑难问题的理想方案。在这本书里,我还讨论了其他一些你可能关心的问题,比如:选自己喜欢的行业,还是受社会普遍认可的“好工作”?全世界都在卷,我有可能过上不加班的生活吗?面对自我和世界的频繁冲突,我们到底应该何去何从?如果你对这些问题感兴趣,也欢迎你去读读这本书。

好,我们今天的分享就到这里。找到自己、做自己是我们每个人一生的课题,在这个过程中我们不仅需要思维模式和底层逻辑,还要具备充足的弹性技能。在后面的内容中,我会继续跟你分享职场中打造稳定内核所需的实用技能,陪着你一起在职场中做自己、爱自己。

恭喜你,又听完了一本书!

划重点

1、中庸不是和稀泥、八面玲珑,而是一种让自我恰到好处融入环境的高级智慧。它拥有强烈的主体性,行为准则围绕着人的核心自我。

2、认识自我不是简单地了解表面特征,而是要深入探究"我是谁"和"我真正想要的是什么"这两个核心问题的答案。

3、择业不要仅仅追求高薪或社会认同,而要厘清自己的职场野心,思考自己真正想要并愿意为之努力与牺牲的是什么。