《康熙皇帝一家》 毛立平解读

《康熙皇帝一家》| 毛立平解读

你好,欢迎来到“帝王家事”系列听书,我是中国人民大学清史研究所的毛立平。今天我们来讲杨珍老师的《康熙皇帝一家》。

这本书是很难得的一部帝王的家庭史,围绕康熙皇帝的家庭成员,讲述皇室内部的家庭关系以及其中的爱恨纠葛,很适合我们的主题。

其实,写这样一个主题的著作并不容易,毕竟历史上记载帝王政治作为的史料很多,但记载他们家庭事务和家人关系的史料并不多。特别是清朝,由于皇权集中以及满汉之间的隔离,皇帝不允许外人,特别是汉族官员干涉自己的家务事,像立太子、后妃册立,他人都不可置喙;而像前朝那样爱记述宫闱轶事的汉族文人对于满人的宫廷也很陌生,所以流传至今的史料格外之少。

杨珍老师是清史学界的著名学者,这本书是她在广泛考证宫廷内外的各方面史料,并利用了满文宫廷档案的基础上写成的,很见功力,也是至今为止研究宫廷史和皇帝家庭史绕不开的一本必读书目,所以我们选择了这本书来为你呈现康熙皇帝的家事。

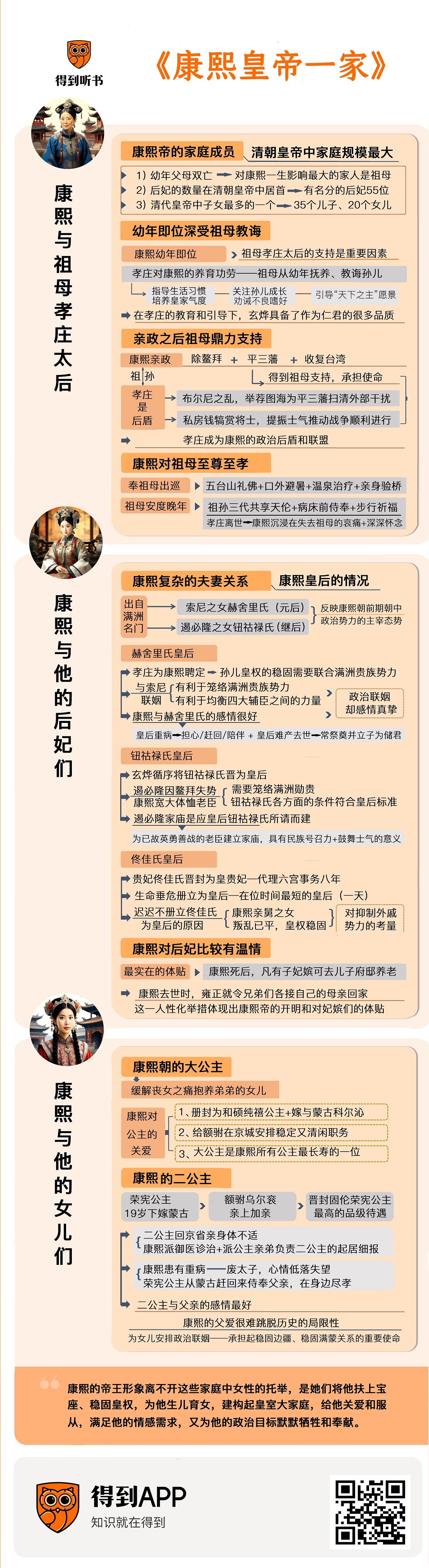

尽管历史上皇帝的家庭规模一般不会太小,但像康熙皇帝这样生了五十多个子女的还是不算多,在后妃方面,康熙也是清朝皇帝中妻妾最多的一位。杨珍老师在书中指出,除了有名分的后妃之外,康熙朝后宫中还有很多没有名分的低级妃嫔,数量大大超过了前人的认知。因此,康熙无疑是清朝皇帝中家庭规模最大的一个。

不过,对于康熙一生影响最大的家人,并非他的妻妾和儿女,而是他的祖母孝庄太后。今天我们就从康熙与祖母的关系开始讲起。

康熙和父亲顺治一样幼年即位,尽管他比父亲即位的年龄长了两岁,顺治是六岁即位,康熙是八岁,但中国传统的记岁方式是用虚岁,实际上当时的康熙皇帝玄烨还不满七周岁,是很小的年龄。

事实上,在顺治选择皇位继承人时共有三位候选人,而玄烨胜出的背后,祖母孝庄太后的鼎力支持可以说是最为重要的因素。玄烨自己也深深明白这一点,因此他即位之后,一直对祖母至尊至孝,留给历史一幅祖孙情深的画面。

康熙对孝庄的尊孝,一方面无疑是出于家人之间的深厚感情。康熙皇帝本身就是一个很重感情的人,常常慨叹自己幼年父母双亡,除八岁丧父外,即位一年多以后,他的生母也病故了,此后在这个世界上和他最亲的人就是祖母了。康熙成年之后曾表示:“忆自弱龄,早失怙恃,趋承祖母膝下三十余年,鞠养教诲,以至有成,设无祖母太皇太后,断不能致有今日成立。罔极之恩,毕生难报。”就是说自己从小失去父母,和祖母一起生活三十余年,自己成长都是祖母养育教诲的功劳,她对自己的恩德,终生难以回报。

孝庄对康熙皇帝玄烨的关爱,并非是在选定他做皇位继承人之后才开始的。早在小玄烨一两岁的时候,刚刚开始学语、学步,孝庄就开始对孙儿进行各方面的指导,让孙儿饮食、言语、行动有度,从小养成好的生活习惯和皇家的气质仪态。

再稍大一点,玄烨开始认字读书,很快达到痴迷的程度,常常废寝忘食。孝庄看到喜忧参半,一方面高兴孙儿的好学,另一方面又担心他的身体,笑着说,哪有像你这样的人,贵为天子却像个赶考书生一样苦读!

当然,玄烨的少年时代也并不都是优点,比如当时很多满人都爱吸烟,不论男女都叼个大烟袋,玄烨少年时受保母的影响,一度也染上了烟瘾。孝庄得知后对孙儿进行教诲,告诉他吸烟的坏处。玄烨听后坚决将烟给戒掉了,后来还常常劝诫大臣们要少吸烟。

在孝庄的教育和引导下,玄烨具备了作为仁君的很多品质。在他即位初期,孝庄曾当众问孙儿作为天下之主有什么愿望,玄烨回答:“臣无他欲,惟愿天下乂安,生民乐业,共享太平之福而已。”

随着玄烨的成熟长大,孝庄的任务逐渐从抚养、教诲孙儿,转变为他坚固的政治后盾和联盟。玄烨亲政之后,进行的一系列重大政治举措中,比如除鳌拜、平三藩、收复台湾,孝庄在背后的鼎力支持都是不可或缺的。

以三藩之乱为例,吴三桂、尚可喜、耿精忠三人所形成的藩镇割据态势,是前朝所留下来的历史问题,由于三藩拥有各自的军队,想要平复是很不容易的事情,当时朝中的很多大臣都反对与三藩决裂,但二十岁的康熙却在祖母的支持下,以巨大的勇气承担起这一历史使命。

在八年的平叛过程中,每当遇到难题,康熙就和祖母商量对策,而孝庄也总能适时地提出解决办法。比如康熙十四年漠南蒙古察哈尔部布尔尼乘清廷全力应对三藩之乱、无暇他顾之时,也发动了叛乱。当时主要的将领都在外征战,无人可派,孝庄就向孙儿建议:大学士图海可当其责。康熙立即授图海以将印,而图海果然不负重托,迅速平息了布尔尼之乱,为平复三藩之乱扫清了外部的干扰。再比如,由于平息叛乱花费巨大,一度国库紧张,前方的八旗兵将也有点疲敝,孝庄就把自己的私房钱拿出来犒赏军前将士,提振士气,推动战争的顺利进行。可以说,三藩的平复孝庄功不可没。因此,当平叛战争全面胜利的消息传来时,康熙第一时间亲自到太皇太后宫中献上捷报。

从史料的记载来看,康熙在绝大多数时候对祖母都是非常孝顺的。他常常奉祖母出巡,比如孝庄笃信藏传佛教,康熙就数次奉祖母前往五台山礼佛,天气热的时候就奉祖母到口外去避暑,孝庄晚年患有比较严重的皮肤病,应该是老年湿疹之类的,康熙就奉祖母到京郊直隶一带的温泉去洗浴治疗,很好地缓解了祖母的病情。每次出巡时,康熙都在祖母身边悉心照料,路途艰险时,他一定下马扶着祖母的轿子前行,保证祖母的安全。有一次在过一座浮桥时,康熙担心桥身不够牢固,就让轿子先停下,亲自去检验浮桥的牢固性,确保无虞之后,再请祖母过桥。

孝庄晚年,康熙还想尽各种办法让祖母开心,比如把孝庄唯一在世但远嫁蒙古的女儿淑慧公主不时接到北京,让她们母女团聚,祖孙三代共享天伦,并且向祖母承诺,今后一定会孝养姑母,让她晚年无忧,解除祖母的牵挂。

康熙二十四年底,孝庄病重,走到了生命的最后时刻,康熙衣不解带地在床前侍奉,为了让祖母能吃点东西,光米粥就下令准备了30多种,自己却难过得食不下咽。孝庄感动得抚着孙儿的背,说他“如此竭诚体贴,肫肫恳至,孝之至也”。为了让祖母能够好起来,康熙冒着农历十二月的寒风,率领王公大臣从紫禁城乾清宫出发,一路步行前往天坛为祖母祈福,在祝文中,他恳求上天减少自己的寿命以延续祖母的生命。言语之赤诚让两旁的王公大臣无不感动落泪。

只可惜,康熙的行动并没有打动上天,孝庄还是离世了,康熙一连痛哭十余日,水浆不进,以至于吐血昏迷。此后的很长时间中,他都沉浸在失去祖母的哀痛之中,很多年后他还说自己常常梦到祖母,深深地怀念她。

讲完了康熙与祖母的关系,我们再来看看康熙的后妃,也就是夫妻关系。康熙的后妃数量在清朝皇帝中居首这一点毫无疑问,但后妃的具体数量其实还存在一定的争议。从康熙的墓葬情况来看,跟随康熙一起安葬入皇陵的共有55位后妃,包括4位皇后、3位皇贵妃、1位贵妃、11位妃,8位嫔、10位贵人、9位常在、9位答应。但是杨珍老师找到一份档案,证明康熙四十六年时,宫内共有大答应64人、小答应104人、答应41人,共计209人。答应是清代妃嫔的最低等级,墓葬中只有9位答应,而档案中却记载有大答应、小答应、答应共计209位,可见低品级的妃嫔在宫内可能数量庞大,而史料中往往忽视了她们的存在。

康熙帝的后妃中,满、蒙、汉三个民族的女性都有,从生育子女的情况来看,越是康熙朝后期,越主要是汉人妃嫔给康熙生育子女,也就是说她们更受宠爱,而这些汉人妃嫔都是清一色的江南女子,经杨珍老师统计共有10位。

可见,康熙显然是违背了顺治时所定的“汉女不得入宫”的祖训,公然纳多位汉族美女为妃嫔。不过,这些汉女多数没有得到任何位分,就是说连答应这样的低级位分都没给,杨珍老师认为这是为了体现后宫中“首崇满洲”的原则,但我觉得这里面也少不了掩人耳目的成分,就是不给位分,让她们尽量不起眼,不为外人所知,以此来掩饰自己违背祖制的事实。

刚才提到康熙墓葬中共有四位皇后,但其实康熙生前只立有三位皇后,第四位是雍正即位后将自己的生母尊为太后,因此她死后也以皇后之礼安葬。我们先来看看康熙皇后的情况。

康熙的前两位皇后都出自满洲名门,分别是顺治留给康熙的四位辅政大臣中两位——索尼之女赫舍里氏、遏必隆之女钮祜禄氏,生动反映出康熙朝前期朝中政治势力的主宰态势。

第一位赫舍里氏皇后是孝庄为康熙聘定的,这个时候的孝庄已经看清了形势,孙儿皇权的稳固需要联合满洲贵族势力,因此不再像儿子成婚时那样坚持从蒙古草原的娘家引进一个新娘。索尼在四位辅臣中资格最老、性格持重,与他联姻不仅有利于笼络满洲贵族势力,也有利于均衡四大辅臣之间的力量。

虽然是政治联姻,但由于是少年夫妻,两小无猜——康熙大婚时间比较早,十二岁就成婚了,新娘赫舍里氏只比他大几个月,所以是真正意义上的少年夫妻,两人的感情还是比较真挚的。

史料记载,有一次康熙在陪祖母泡温泉返京的途中,接到报告说皇后生了重病,他一方面很为皇后担心,另一方面又不能舍祖母而去,很是焦虑。孝庄得知情况后,就对孙儿说,你赶紧回去看看皇后,如果她好转,你再回来接我也不迟。这才让康熙放心离去,快马加鞭赶回京城,直接来到皇后寝宫。丈夫的归来让赫舍里氏心情大好,病情也大为好转,康熙陪伴妻子一整天后,看她病情已经稳定,就又返回去接祖母,两人在路上相遇,一起安全回到宫中。虽然清朝早期记载帝后关系的史料很少,但从这件事情还是可以看出,康熙与赫舍里氏的感情还是很好的。

只可惜,康熙十三年五月,赫舍里氏在为康熙诞下一个嫡子之后,当天就因难产去世。此后,康熙经常去梓宫安放处祭奠赫舍里氏,一年后还将她所生的嫡子立为清朝第一位皇太子,都可见他对这位皇后的感情之深。

赫舍里氏去世三年丧满之后,康熙又立了第二位皇后,就是辅政大臣遏必隆之女钮祜禄氏。实际上,钮祜禄氏与赫舍里氏是同时入宫的,只不过当时赫舍里氏被封为皇后,钮祜禄氏只是妃嫔,但显然在当时的妃嫔中,她的地位最高,仅次于皇后。

在此期间,康熙扳倒了鳌拜,遏必隆作为鳌拜的死党也被削去了职衔和爵位,并于康熙十二年去世,尽管康熙对遏必隆比较宽大,他病重时还亲临探视,表现出对老臣的优恤,但钮祜禄氏早已经失去了原本的家族背景。皇后赫舍里氏去世时,玄烨仍循序将钮祜禄氏晋为皇后,这一方面说明玄烨还是需要笼络满洲勋贵,另一方面也说明钮祜禄氏各方面的条件,包括家世、德行、品貌都符合皇后的标准。

可惜,钮祜禄氏只当了半年的皇后就因病去世了,享年大约25岁。她没有生育任何子女,任皇后期间所做的唯一一件大事,就是请求康熙为她已故的父亲遏必隆建立家庙,康熙批准了,只是当一年多后家庙建成,钮祜禄氏已然追随父亲离开了人世。康熙在给遏必隆家庙亲自撰写的碑文中说明,这个家庙是应皇后钮祜禄氏所请而建,朕因嘉许皇后的孝心而遣官督造,可惜家庙成而皇后崩。

杨珍老师分析,建家庙之时也正是三藩平叛战争紧张进行的阶段,满洲统治集团内部亟需齐心聚力,这个时候为已故的英勇善战的老臣建立家庙,其中的民族号召力、鼓舞士气的用意也是不可忽略的因素。这一分析是非常到位的,也是康熙为何选立钮祜禄氏作为皇后的重要原因。康熙曾多次说钮祜禄氏是自己的“良配”“内廷之良佐”,不仅仅是指她的德行,家庭背景也使得在当时的情况下,她是后位的最佳人选。

两位皇后的接连早逝,让康熙受到相当的打击。钮祜禄氏三年丧满之后,他没有再册立皇后,而是将贵妃佟佳氏晋封为皇贵妃,让她代理六宫事务长达八年之久,直到康熙二十八年佟佳氏也生命垂危,在孝惠太后(也就是顺治皇帝第二位皇后)的催促之下才将佟佳氏册立为皇后。但在册后诏书颁布的第二天,佟佳氏就离开了人世,只做了一天的皇后,是清朝所有皇后中在位时间最短的一个。

至于康熙为何迟迟不肯册立佟佳氏,杨珍老师认为是出于迷信思想。康熙由于前两位皇后接连早逝,觉得自己“克妻”,因此不敢再册立皇后,直到佟佳氏临终前才立她为后,不想她也没有逃脱被克的命运。我个人觉得这个说法可能只是问题的一面,另一个重要的方面应是康熙对抑制外戚势力的考量。

佟佳氏主理后宫的时代,三藩之乱已经平复,康熙的皇权也稳固了,回想之前两位皇后的娘家,即索尼家族与遏必隆家族都形成了很大的势力,对朝政也有很大的影响,虽然在战乱时代需要他们这些满洲老臣的号召力,但是在和平时代外戚势力只会影响皇权的集中。而佟佳氏的出身也不一般,她父亲是康熙皇帝的亲舅舅佟国维,就是康熙帝生母的弟弟,其家本为八旗汉军,后抬为满洲旗,改姓佟佳氏,势力很大,如今小佟佳氏再当上皇后,两朝外戚,的确让皇帝担忧其势力膨胀。这才是在政治上已经很成熟的康熙皇帝所着重考虑的问题,也是他迟迟不肯立佟佳氏为后的重要原因。

除了三位皇后之外,其他的妃嫔从史料记载来看,很难看出康熙皇帝还对其中的哪一位有特别的感情,这也是清朝宫廷史的特点之一,就是很少有像前朝皇帝特别宠爱某一位妃嫔的记载。雍正皇帝胤禛的生母德妃乌雅氏,在康熙朝只得到妃的位分,当时康熙朝后宫中还有两位贵妃,位分都比乌雅氏高,所以她显然不是最受重视的妃嫔,但她却是生育子女数量最多的两位妃嫔之一,共诞育三子三女,其中两个儿子皇四子胤禛和皇十四子胤禵还是夺嫡的主要竞争者,可见这位母亲也不简单。

总体而言,康熙对后妃们还是比较有温情的,他出巡时会带一些妃嫔在身边,对于那些留在宫中的妃嫔,就会写信给她们,叙述自己在外的见闻,也把当地的一些特产命人带给她们品尝。他为她们做的最为实在的一件事情,就是留有遗言,说自己死后凡是有子的妃嫔,可以出宫去到儿子府邸养老,和普通人一样享受儿女绕膝的天伦之乐,不必老死宫中。杨珍老师统计,康熙去世时,他的妃嫔中至少还有40余位在世,雍正就一一去询问那些有儿子的太妃嫔,结果都表示愿意到儿子家去养老,于是雍正就令兄弟们各接自己的母亲回家。可以说,康熙的这一举措是非常人性化的,体现出他的开明和对妃嫔们的真正体贴。

后妃们一共为康熙生育了35个儿子,20个女儿,共55个孩子,是清代皇帝中子女最多的一位。不过,这55个孩子中只有28个活到成年,成活率只有50%,特别是女儿的夭折率更高,达到60%。其实从35个儿子、20个女儿这样不平衡的生育比例来看,本身就不能排除女儿很小夭折而没有留下记录的情况,有记录的女儿夭折比率也比儿子高,也说明女儿在皇室受重视的程度,包括医疗、生活待遇等方面不如儿子。关于康熙的儿子,各种书籍和故事里面已经讲得很多,最著名的就是九子夺嫡,我们这里就不再重复了。今天就讲一讲没有受到太多关注的康熙的女儿们。正好前面讲的祖母和后妃也都是女性,这一期我们就权且叫做“康熙皇帝家的女人们”吧!

康熙共生了20个女儿,但其中10个在没有序齿的时候就夭折了,另外序齿的——就是排了行,被称为大公主、二公主、三公主的10个女儿中,又有两个在十二三岁亡故,最后只有八个女儿长大成人并且出嫁。不过,康熙朝的大公主并非康熙皇帝所生,而是他的弟弟常宁的女儿,这是怎么一回事呢?

原来,康熙成婚后,陆续生了几个儿子,但一直没有女儿,直到康熙十年才有一个汉女妃嫔张氏给康熙生下第一个女儿,康熙对于这个女儿一定是很喜欢的,只可惜此女在四岁的时候就夭折了,可能为了缓解自己的丧女之痛,康熙决定抱养一个女儿,就在皇长女死去的当月,他就把弟弟刚刚出生的女儿抱养宫中,封为大公主。

虽然是养女,但康熙对大公主的感情并不比亲女儿差,册封她为和硕纯禧公主,将她嫁与蒙古科尔沁台吉班第之后,就给额驸在京城安排了一个稳定又清闲的职位,让公主夫妇既可以在京城居住,也能不时回蒙古婆家。

康熙有一次北巡,就住在当时正在蒙古的养女家,赐给他们夫妇各种物品,以示对女儿女婿的关爱。还有一次大公主生病,康熙立即派御医前往蒙古诊治,保证养女的健康。这位大公主后来活到71岁,是康熙所有女儿中最长寿的一位,这与康熙的关爱和照顾是分不开的。

讲完大公主,我们再来看看二公主,她是康熙事实意义上的长女,荣妃马佳氏所生,被封为荣宪公主,19岁下嫁蒙古巴林郡王之子乌尔衮。

这里顺便插一句,康熙女儿多在十八九岁出嫁,比雍正、乾隆时很多公主十四五岁就出嫁,下嫁的年龄相对是比较晚的,体现出康熙不愿意让女儿过早成婚,远嫁他乡,而是希望他们在自己身边多待几年,更加成熟之后再走入婚姻,也是一位老父亲的拳拳爱女之心了。

荣宪公主的额驸乌尔衮,是我们前边提到的孝庄太后最宠爱的女儿巴林淑慧公主之孙,也就是康熙把女儿嫁给了姑母的孙子,亲上加亲,让清廷与巴林部的关系更加紧密了。而荣宪公主嫁到蒙古后,有自己姑奶奶相伴和指导,更容易适应婆家的生活。刚才说康熙有一次北巡时住在大公主的府邸,那他住在二公主府邸,或者北巡时让二公主来行宫请安团聚则多达10次,可见他和这个女儿感情更深。

康熙五十二年十一月,康熙帝要前往遵化祭拜父亲的陵墓。临行前,正好回京省亲的二公主身体不适,康熙一方面派御医诊治,一方面嘱咐皇子们随时把二公主的病情报告给他。在皇子中,皇三子胤祉和二公主是同母所生的姐弟,所以二公主的事情康熙常会交给胤祉来负责。胤祉就将御医给姐姐看病的情况、开了什么药、吃药后有什么反应,都详细报给康熙,让在外的父亲放心。康熙又觉得二公主在京所住的房子不好,让胤祉给姐姐重新找一处居所,也许换个居住环境会对病情有好处。胤祉就与内务府总管一同在京城找了两处院落,都很大,有一两百间,而且是按照满洲习俗改建好的,让父亲看看哪一座合适。结果康熙对两所房子都不满意,让胤祉继续寻找,之后又不放心,说干脆等自己回京以后亲自寻找定夺吧!

康熙对二公主的爱最直接地体现在给她的品级待遇上。清代规定,只有皇后所生之女可以封为固伦公主,品级相当于皇子中的亲王,其他妃嫔所生的女儿都只能封为和硕公主,品级相当于郡王。二公主是荣妃所生,因此最初被封为和硕荣宪公主,这是符合宫闱制度的。

到康熙四十八年,康熙皇帝又下令将和硕荣宪公主晋封为固伦荣宪公主,其额驸也相应封为固伦额驸,就是破格给了女儿最高的等级和待遇。当时宣布的破格晋封的原因,是上一年康熙在患有重病时,荣宪公主从蒙古赶回来侍奉父亲,每天在父亲身边恪尽孝道,让康熙深为感动,说所有女儿中对父亲情感最真挚的,就是二公主了,因此晋封她为固伦公主。当时康熙生病的原因,很大程度上是由于刚刚废了太子,心情特别低落,在儿子让他失望的时候,女儿的悉心照顾大大填补了老父亲的情感空白。当然另一方面也可以看出,在女儿中,二公主与父亲的感情的确是最好的。

除了以上两位公主之外,康熙对其他女儿也都是爱护周到的,只是限于篇幅我们不能一一呈现。当然,作为一个历史人物,康熙的父爱很难跳脱历史的局限性,尽管他爱女儿,但也要为她们安排各种政治联姻,让她们远嫁蒙古,承担起稳固边疆、稳固满蒙关系的重要使命。

这一期我们就通过《康熙皇帝一家》这本书给大家讲了康熙皇帝与祖母、后妃和女儿的关系,希望大家能够了解叱咤风云的康熙帝在家庭中的一面。事实上,康熙的帝王形象离不开这些家庭中女性的托举,是她们将他扶上宝座、稳固皇权,为他生儿育女,建构起皇室大家庭,给他关爱和服从,满足他的情感需求,又为他的政治目标默默牺牲和奉献。所以我们在研究帝王历史的时候,不可忽视其背后无声的女性群体。

好,这本《康熙皇帝一家》,我就为你解读到这里。此外,你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。当然,也欢迎你阅读原书。

明天,我将会为你分享冯尔康先生的《雍正传》,欢迎准时收听!

划重点

-

随着玄烨的成熟长大,孝庄的任务逐渐从抚养、教诲孙儿,转变为他坚固的政治后盾和联盟。

-

从史料的记载来看,康熙在绝大多数时候对祖母都是非常孝顺的。

-

总体而言,康熙对后妃们还是比较有温情的,他为她们做的最为实在的一件事情,就是留有遗言,说自己死后凡是有子的妃嫔,可以出宫去到儿子府邸养老。

-

康熙对女儿爱护周到,但他的父爱很难跳脱历史的局限性,他让女儿们远嫁蒙古,承担起稳固边疆、稳固满蒙关系的重要使命。