《安娜·卡列尼娜》 刘文飞解读

《安娜·卡列尼娜》|刘文飞解读

得到听书的朋友,你好!我是刘文飞,今天我们来继续谈托尔斯泰,谈他的另一部小说名著《安娜·卡列尼娜》。1873 年,因为《战争与和平》而享誉文坛的托尔斯泰再接再厉,开始创作他的第二部长篇小说《安娜·卡列尼娜》。这部小说从1875年起在杂志上连载,最终在1878年出版了单行本。

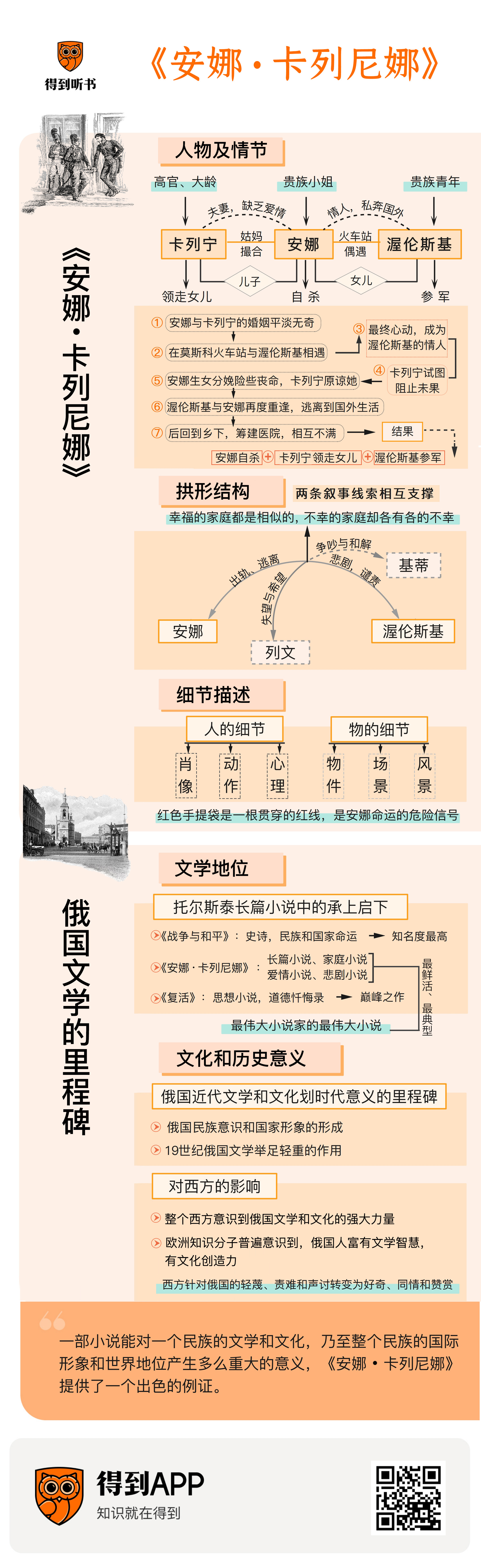

《安娜·卡列尼娜》的故事早已脍炙人口,它写道:聪明美丽的贵族小姐安娜,经过她姑妈的撮合,嫁给了一位比她大20岁的高官卡列宁为妻。婚后的生活平平淡淡,但也规范圆满。夫妻之间缺乏爱情,但儿子谢廖沙的出生却给安娜带来了幸福和慰藉。八年过后,安娜的哥哥奥布隆斯基因为与他的家庭女教师的私情暴露了,家里起了风波,“一切都乱了套”。安娜就从彼得堡赶来莫斯科,调解哥哥和嫂子的家庭矛盾。奥布隆斯基公爵和妻子多丽的矛盾看来不太难调解,不久他们两人就和好了。但是,安娜自己却在莫斯科迎来了她的一场感情风暴。在莫斯科火车站,前来迎接母亲的贵族青年渥伦斯基碰见了刚刚下车的安娜,他被安娜出众的相貌和优雅的气质所征服。在随后举行的一场舞会上,安娜风度迷人,“她那穿着简朴的黑衣裳的姿态是迷人的,她那戴着手镯的圆圆的手臂是迷人的,她那生气勃勃的美丽的脸蛋也是迷人的”。渥伦斯基原本要在这次舞会上,向他的未婚妻基蒂求婚的,可是基蒂却痛苦地看到,渥伦斯基正在向安娜大献殷勤。

安娜返回彼得堡,渥伦斯基紧随其后,也来到这里,开始热烈地、公然地追求安娜,参加一切能见到安娜的舞会和宴会。面对这样一位充满活力、风度翩翩的美男子,安娜起先一度试图压抑自己的感情,但是不久就有所心动。平淡无奇的家庭生活早已让安娜感到失望:丈夫卡列宁比她大很多,她也从来没有感觉到自己对丈夫的爱情,也同样没有感觉到丈夫对自己的爱情。安娜深深地爱着她八岁的儿子谢廖沙,可这毕竟难以消解她的爱情饥渴。安娜和渥伦斯基的关系在上流社会激起了流言蜚语,这让位居高位的卡列宁深感不满。他试图阻止这场不体面的罗曼史,但是他从家庭、道德、社会,甚至“神的意志”这样一些角度对安娜所进行的规劝,反而使安娜看到了丈夫的家庭观和爱情观的虚伪。一年之后,安娜终于成了渥伦斯基的情人。

在一场上流社会人士全都出席的赛马会上,渥伦斯基不慎从马上摔了下来,安娜情不自禁地惊叫起来。卡列宁认为安娜有失检点,带她提前退场。安娜在这个时候向丈夫坦白了自己的感情,卡列宁把安娜一个人丢在别墅里,独自返回彼得堡,要安娜等他做出决定。卡列宁想过与渥伦斯基进行决斗,也想过与安娜离婚,但是前者会危及他自己的生命,后者会伤害他的名誉和仕途。于是,他对安娜通报了他的最后决定,也就是维系表面的夫妻关系,否则就不让安娜再见到儿子。这段恋情也让渥伦斯基深感苦恼:他并不情愿为爱情失去功名,如果与安娜结合,他就得退伍返乡。再说,渥伦斯基在内心深处也是一个自私的人。不久,安娜怀上了渥伦斯基的孩子,在分娩的时候由于产褥热差点死去。有人拍电报给卡列宁,卡列宁匆匆赶来。安娜在昏迷的时候呼唤卡列宁的名字,求丈夫原谅她,卡列宁深受感动,他原谅了安娜和渥伦斯基。安娜在昏迷中拒绝了渥伦斯基,再加上卡列宁令人意外的宽恕,这让渥伦斯基感到羞耻和自卑。他举起手枪自杀,但最后活了下来。但是,卡列宁的宽容以及他对安娜女儿的关照,反而让安娜更加难以忍受。她和渥伦斯基这对死而复生的有情人重新又走到一起,两个人带着女儿一起出国了。

渥伦斯基和安娜在意大利旅行,安娜感到十分幸福,尽管偶尔也会思念儿子,感到对不起丈夫。渥伦斯基的确很爱安娜,但是也因为放弃了自己的事业而心有不甘。他试图学习绘画,但很快也放弃了。三个月之后,两个人返回彼得堡,安娜立即感觉到了整个社交界的强烈敌意,熟人们都躲着她。回国之后她就没有回家,而是住在旅馆里。在儿子谢廖沙生日的那天,安娜偷偷地跑去看儿子。天真的谢廖沙不放妈妈走,他含着眼泪说道:“世界上再没有比你更好的人了。”安娜意识到,如果没有办法与儿子在一起生活,就不会有真正的幸福。她因此指责渥伦斯基,渥伦斯基为了安慰她,就带着安娜去了乡下。

安娜在乡下,带女儿读书,筹建乡村医院,但是她最看重的还是渥伦斯基对她的态度。她对渥伦斯基感兴趣的一切东西都抱有醋意。秋天,他们两人前往莫斯科,等待卡列宁做出离婚的决定。可是卡列宁却在一位懂巫术的公爵夫人的影响下,决定不与安娜离婚。这使安娜和渥伦斯基的关系变得更加紧张。他们两人相互指责,激烈争吵。渥伦斯基对安娜越来越冷淡,经常把安娜一个人扔在家里。一次大吵之后,渥伦斯基愤然离家,去探望他的母亲。安娜跟着他追到火车站,突然想到他们第一次见面的时候看到的车祸场景。她明白自己是一个被侮辱、被抛弃的人,她决心“不让你(渥伦斯基)来折磨我”,于是就扑向一列疾驶而过的火车。卡列宁参加了安娜的葬礼,并且领走了安娜的女儿。渥伦斯基受到良心的谴责,志愿参军去塞尔维亚和土耳其人作战。

在《安娜·卡列尼娜》这部小说中,与安娜和渥伦斯基的爱情情节并列的,还有列文和基蒂的爱情线索。列文是安娜哥哥奥布隆斯基的朋友,他原本已经决定娶奥布隆斯基的小姨子基蒂为妻,但基蒂受到渥伦斯基的诱惑,拒绝了列文。列文回到自己的庄园,他在庄园里实行土地改革,但是没有得到农民的理解和响应。不过农民们都很尊重他,喜爱他,列文也能在劳动和大自然中获得满足和幸福。基蒂被渥伦斯基抛弃后前往国外,在基蒂回来之后,列文鼓起勇气再次向基蒂求婚,终于获得应允。两个人结婚以后,回到列文的庄园。列文和基蒂的家庭生活一开始也是艰难的,日子在希望和失望、争吵与和解中流淌。列文觉得,家庭生活就像是水中的一只小船,看它在河上漂流觉得很轻松,可是操控起来却很不容易。得到哥哥病危的消息,列文赶往省城,基蒂不顾列文的反对坚持陪同他前往。在目睹死亡的时刻,基蒂的善良和忠诚终于让列文意识到家庭之爱的力量。就在哥哥去世的第二天,他得到了基蒂怀孕的消息。

在小说的结尾,列文依然在进行紧张的精神生活。在哥哥的死亡和儿子的出生之后,他始终在思考生与死的问题,和生活的意义问题。他甚至不敢把枪带在身边,害怕他的思考结果会让他选择自杀。终于,他找到了自己的答案。他意识到,爱、善良和信仰就是生活的意义。小说以列文的这样一段自白作为结束:

我照样还会跟车夫伊万发脾气,照样还会和人争论,照样还会不合时宜地发表自己的意见。在我心灵最神圣的地方,和其他的人们,甚至在我和我的妻子之间仍然会有隔阂。为了我自己的恐惧我还会责备她,并且还会因此感到后悔。我的理智仍然不可能理解我为什么祈祷,但是我照样还会祈祷。但是现在我的生活,我的整个生活,不管什么事情临到我的身上,随时随地,不但再也不会像从前那样没有意义,而且具有一种不可争辩的善的意义。而我是有权利把这种意义贯注到我的生活中去的!

列文和基蒂的爱情,与安娜和渥伦斯基的爱情构成对比,托尔斯泰想用这样的对比来图解他这部小说的第一句话,也就是:“幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭却各有各的不幸。”当然,托尔斯泰笔下的列文也并非一直都是“幸福的”。不过,从长篇小说结构的角度来看,这两条叙事线索相互支撑,最终在某个点汇合,形成一种拱形或圆顶布局,我们就将这样的一种结构称作“拱形结构”。

更细致一点来看这部小说的情节。安娜在莫斯科受到渥伦斯基的追求,她有些乱了方寸,赶紧逃离莫斯科。第二天早晨,她坐火车抵达彼得堡,见到前来接她的丈夫卡列宁。她突然发现,卡列宁的两只大耳朵支棱在帽子外面,十分难看。她在心里惊呼:“我的天哪!他的两只耳朵怎么变成这个样子了?”作家纳博科夫注意到了这个场景,他在给美国学生讲解《安娜·卡列尼娜》的时候,特意提到了这个细节。他说:“之前安娜从来没有注意到卡列宁的耳朵,因为安娜从未带着批判的目光看待自己的丈夫,因为丈夫是她生活中不可分割的一个部分。安娜早已无条件地接受了这种生活。但是现在,一切都发生了变化。安娜对渥伦斯基的激情就像一束耀眼的白光,原先的生活在这束强光的照耀下,就像是死亡星球上的死亡风景。”

安娜发现了卡列宁的大耳朵,托尔斯泰“发现”了安娜的发现,纳博科夫又发现了托尔斯泰的发现;于是,我们也就发现并且记住了小说《安娜·卡列尼娜》中的这个著名的细节。其实,《安娜·卡列尼娜》中的这些细节还有很多,它们大致可以划分成两大类,一类是人的细节,一类是物的细节。而这两大类细节又可再做细分,与人相关的有肖像的细节、动作的细节和心理的细节;与物相关的则有物体的细节、场景的细节和风景的细节。在这里,我们只举两个例子:一个是安娜的眼神,一个是安娜的手提包。

安娜的首次出场是在小说的第一部第18章。对于一位小说女主角来说,这样的出场时间可谓姗姗来迟。对安娜的第一次相貌描写是借助渥伦斯基的眼睛来完成的,渥伦斯基在车站接母亲的时候,一下就被安娜的目光所吸引了。渥伦斯基在安娜那双“明亮的、在浓密的睫毛下面显得乌黑的灰眼睛”里边看到了“一道闪光”,小说中写道,“安娜有意要收敛眼中的光,但那光却违反她的意志,又闪现在那勉强可以觉察到的笑容里边”。在这之后,托尔斯泰一次又一次地写到安娜眼中的“闪亮”“光”或者是“火”。但是,随着小说情节的推进,陷身于生活漩涡中的安娜却开始时不时地眯起眼睛,这当然与她是近视眼可能有关系,但是托尔斯泰也在强调,这是安娜的一个“新的习惯”。在小说第六部第18—19章,写安娜和她的嫂子多丽谈心,在这一个章节之内,托尔斯泰就三次写到安娜“眯起了眼睛”。安娜眼中的光芒,是她激情的自然流露和投射,这是丘比特的箭,是一团烈焰。到她开始遮蔽自己眼中的这道光芒的时候,她可能已经意识到,这道目光已经点燃了一场终将吞噬一切的大火。

《安娜·卡列尼娜》中有许多贯穿整部小说的细节,安娜手里提的那只“红色的手袋”就是其中之一。安娜的这只手袋首次出现在第一部第28章,舞会之后,安娜有些心神不定,她决定提前返回彼得堡。在与嫂子多丽交谈的时候,安娜“把她涨红了的脸俯在玩具似的手袋上,同时把睡帽和麻纱手绢塞进了手袋”。托尔斯泰在这个时候还没有告诉我们安娜这个手袋的颜色,只说安娜把自己涨红了的脸贴在这个手袋上。托尔斯泰既说手袋“小得像玩具”,然后又说安娜把睡帽和麻纱手绢都塞了进去。安娜在把睡帽和手绢装进手袋的时候,无疑也是在藏匿她有些慌乱的心情。她的手袋是一个私密的保险箱。在接下来的一章,坐进返程列车包厢的安娜,“用灵巧的纤手打开了红色手袋,再锁上,拿出一个小靠枕,放在自己的膝盖上,把两条腿裹得好好的,舒舒服服地坐了下来”。过了一会儿,她发现同包厢的乘客无人可以聊天,就从手袋里面拿出一本英文小说来读。车外暴风雪肆虐,车里的暖气忽冷忽热,安娜的书读得心不在焉。这个时候,安娜的手袋是由她的女仆安努什卡拿着的,“安努什卡已经打起了瞌睡,红色手袋放在她的膝盖上,由一双戴着手套的大手抓着,手套已经残破了”。安娜最私密的手袋却拿在了别人的手上,拿着这个手袋的手还戴着一副残破的手套,这一切都带有某种不祥的预兆。小说快到结尾的时候,在第七部第29—31章,安娜的这只手袋又被四次提到:在决定去车站的时候,安娜吩咐套马,自己动手把这几天要用到的必需品装进手袋,“她知道她再也不会回到这个家里来了”。乘坐马车到达火车站,她把钱包交给去买车票的仆人彼得,“自己也拿起那只不大的红色手袋从马车里站了出来”。坐进车厢之后,她坐在套了肮脏白布套的软座上,“手提包在弹簧座位上颤动了几下,就不动了”。最后,列车到站以后,安娜走下站台,一番剧烈、疯狂的心理活动之后,她终于决定卧轨自杀。托尔斯泰在小说中间写到了这个场景:

她(安娜)想倒进已经开到她面前的第一节车皮下方的中部,但她被正在从胳膊上取下的红色小手袋给耽搁了。已经晚了,那节车皮过去了,得等下一节车皮。这时,她的整个心情就像游泳时准备下水的时候那样,于是她画了一个十字。画十字这个习以为常的动作,立即使她回忆起童年时期和少女时代的一系列回忆,笼罩一切的黑暗顿时烟消云散。刹那间,人生带着过去全部的幸福和欢乐浮现在她眼前。但是,她的眼睛并未离开快要驶到面前的第二节车皮的车轮。不早不晚,就在前后两排车轮的正中间来到她面前的那一时候,她扔掉红色手袋,脑袋往肩膀里一缩,两手着地扑倒在车皮的下方,微微动了动,好像准备马上站起来似的,又扑通一声跪了下去。

安娜这只红色的手袋在小说中先后出现了八次,就像一根贯穿的红线。作为一个物体细节的红色手袋,在安娜的生活和命运中构成一个危险的信号,一个禁止的警示。尽管它最终未能阻止安娜卧轨,而只是“耽搁了”片刻。

在俄国文学和文化崛起的过程中,《安娜·卡列尼娜》是一座具有标志性意义的里程碑。

首先,《安娜·卡列尼娜》是托尔斯泰三部最著名的长篇小说中承上启下的一部。如果把托尔斯泰的《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》和《复活》这三部小说当作一个整体、一个过程来看的话,就可以更具体、更贴切地感觉到《安娜·卡列尼娜》的独特之处。从作品的体裁和题材方面看,《战争与和平》是一部史诗,表现的主要对象是民族和国家的命运。《安娜·卡列尼娜》是一部长篇小说,作品的情节基础是女主人公的命运,是一部家庭小说,爱情小说,悲剧小说。而《复活》更像是一部思想小说,一部道德忏悔录。也就是说,从《战争与和平》的历史场景,到《安娜·卡列尼娜》的“家庭思想”,再到《复活》的道德说教,从史诗到小说再到“忏悔录”,大致就是托尔斯泰长篇小说创作在体裁和题材上的演进过程。在托尔斯泰的作品中,《战争与和平》知名度最高,《复活》则时常被称为是托尔斯泰创作的巅峰之作。其实,如果说《战争与和平》以深厚的历史感见长,《复活》以深刻的思想性著称,那么,《安娜,卡列尼娜》让我们倾倒的,则首先是与作者和主人公同时具有的复杂感受和紧张情绪相伴的“生活流”。如果说,《战争与和平》过于宏大的篇幅以及结尾处的哲理议论或许让人难以阅读,《复活》过于直露的教谕性质或许会让人心生某种抵触;那么,《安娜·卡列尼娜》则因为它有趣的故事和完美的叙述而能让一代又一代的读者欲罢不能。《安娜·卡列尼娜》是托尔斯泰在他思想探索最为紧张、创作精力最为旺盛、艺术技巧最为纯熟的时期,创作出来的一部长篇小说,是托尔斯泰思想和艺术探索最鲜活、最典型的体现。在这个意义上来说,《安娜·卡列尼娜》或许可以称为是托尔斯泰这位最伟大小说家的一部最伟大的小说。

其次,《安娜·卡列尼娜》不仅是一部文学巨著,同时也是俄国近现代文学和文化崛起过程中,一个具有划时代意义的里程碑。我们过去,通常是在文学史的框架中看待《安娜·卡列尼娜》的,而很少把它置于文化史、思想史和一个民族文化崛起的大背景中去评估它的意义。其实,在俄罗斯民族意识和俄罗斯国家形象的形成过程中间,以《安娜·卡列尼娜》为代表的托尔斯泰的创作,以及以托尔斯泰的创作为代表的19世纪俄国文学,无疑发挥了举足轻重的作用。正是《安娜·卡列尼娜》以及《卡拉马佐夫兄弟》这样一些俄国小说,让整个西方意识到了俄国文学和文化的强大力量。这些伟大而又完美的艺术作品,使欧洲知识分子普遍意识到:俄国人也是富有文学智慧的,是有文化创造力的。换句话说,正是俄国文学的辉煌成就,使西方针对俄国的轻蔑、责难和声讨转变成了好奇、同情和赞赏。《安娜·卡列尼娜》发表之后,陀思妥耶夫斯基写了一篇文章,题目叫《〈安娜·卡列尼娜〉是一个意义特殊的事实》,他在文中写道:

这本书在我眼中,很快成为了一个可以替代我们向欧洲作出回答的事实,一个可以让我们展示给欧洲的梦寐以求的事实。当然,有人会嚷嚷着讥笑,说这只不过是文学,是一部小说而已。如此夸大其词,拿着一本小说去欧洲露面,未免可笑。我知道,有人会嚷嚷,有人会讥笑;但是请安静,我没有夸大其词,我目光清醒。我自己也知道,这眼下只不过是一本小说,只不过是所需之整体中的一滴水。但对于我来说重要的是,这一滴水已经有了。如果一位俄国天才能够创造出这一事实,那么很自然,他绝对不会无所作为。时辰一到,他就能创造,就能给出自己的东西,能开始道出并道尽自己的话语。

陀思妥耶夫斯基接着说,《安娜·卡列尼娜》就是这样一部能在欧洲面前构成“我们的特性”的作品,也就是一种新话语。“这样一种话语在欧洲无法听到,然而欧洲又迫切地需要倾听,尽管它十分高傲”。一部小说能对一个民族的文学和文化,乃至整个民族的国际形象和世界地位,产生多么重要的意义,《安娜·卡列尼娜》提供了一个出色的例证。

关于托尔斯泰的小说《安娜·卡列尼娜》,我们在介绍了它的故事情节之后,还谈了它的拱形结构、它的细节描写,以及它在俄国近现代文学和文化崛起中所发挥的作用。在谈完了托尔斯泰的两部小说之后,我们这个俄国文学名著讲书系列也就快要接近尾声了。下一讲就是最后一讲,我们将介绍契诃夫的小说和戏剧。

以上就是为你介绍的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。《安娜·卡列尼娜》的电子书链接,我已经为你附在了文稿的末尾,感兴趣的话不妨阅读一下。恭喜你,又听完了一本书,谢谢。

划重点

1.两条叙事线索相互支撑,最终在某个点汇聚,形成一种拱形或圆顶布局,我们将这样的一种结构称作“拱形结构”。

2.《战争与和平》是一部史诗,表现的主要对象是民族和国家的命运。《安娜·卡列尼娜》是一部长篇小说,作品的情节基础是女主人公的命运,是一部家庭小说,爱情小说,悲剧小说。而《复活》更像是一部思想小说,一部道德忏悔录。