《壸政》 毛立平解读

《壸政》| 毛立平解读

你好,欢迎来到“帝王家事”系列听书,我是中国人民大学清史研究所的毛立平。今天我们来讲拙著《壸政:清代宫廷女性研究》。

这本书是我和师妹沈欣两年前完成并出版的学术著作,书名中有一个相对比较生僻的字,就是“壸”字,它的原意是宫中的道路,后来引申为后宫的意思,史书中常用“宫壸肃清”“壸化雍肃”来形容后宫秩序井然,后妃恪守妇道的场景。“壸政”就是清代管理宫闱的制度和手腕。

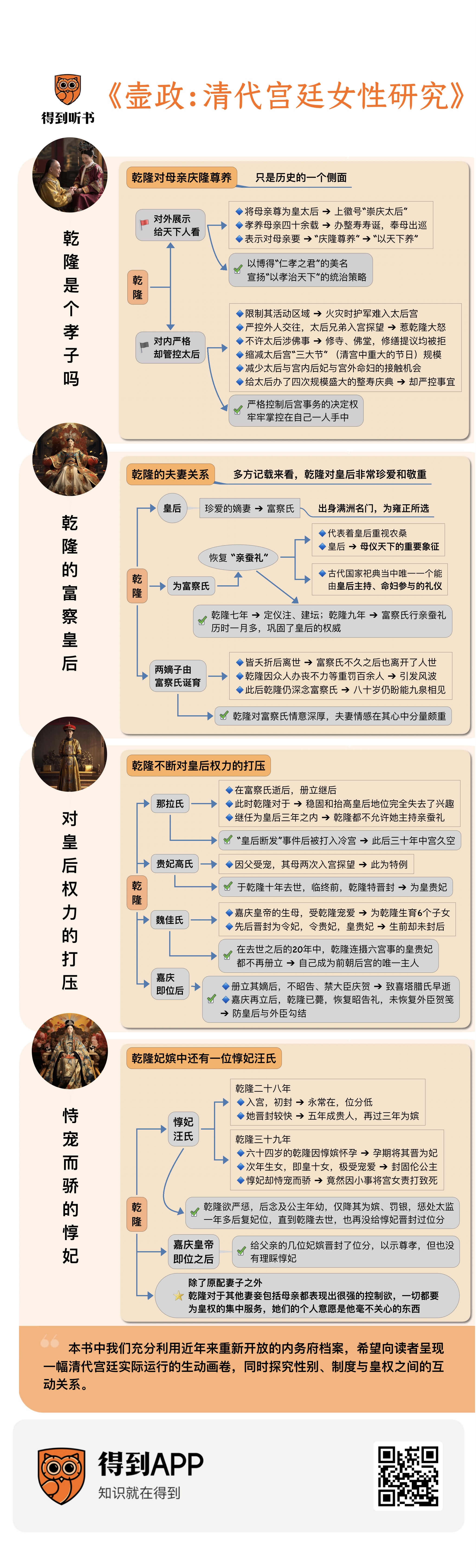

本书中我们充分利用近年来重新开放的清宫内务府档案,希望向读者呈现一幅清代宫廷实际运行的生动画卷,同时探究性别、制度与皇权之间的互动关系。在研究中,我们发现,乾隆朝是宫闱制度发展变化的一个重要节点,所以今天就通过这本书来呈现乾隆皇帝的家事。

熟悉清史的人都知道,乾隆皇帝的身世之谜与太后下嫁之谜、顺治出家之谜、雍正继位之谜合称为清朝四大谜案。这可以说是乾隆一生中最大的污点,一些影视作品中也借题发挥,演绎出各种离奇的故事。

不过,从正史的角度而言,乾隆皇帝的生母就是熹妃钮祜禄氏。她虽然出身不高,但由于生了一个好儿子,母以子贵,登上了太后的宝座。

学界有关乾隆与生母关系的研究并不多,已有的少数研究也多集中在乾隆即位后如何孝顺母亲方面,比如他一即位就将母亲尊为皇太后,还给母亲上徽号为“崇庆皇太后”,此后孝养母亲四十余载,给母亲举办了四次大规模的整寿寿诞,就是五十、六十、七十、八十大寿,宫廷内外共同庆贺,仪式之隆重,气氛之热烈,花费之浩繁,成为清代历史上的盛事美谈,以至于后来的慈禧太后总想仿照崇庆太后的规格给自己也办一次整寿寿诞,无奈晚清的局势和国力都达不到了。

乾隆还多次奉母亲出巡,尤其是四下江南,让母亲脱离单一枯燥的宫廷生活,饱览各地的美景,也体会沿途百姓对太后的爱戴。乾隆还多次公开表示,对母亲要“庆隆尊养”,要“以天下养”,把母亲捧到崇高的位置,恨不得全天下的好东西都拿来奉献给母亲。难怪有学者表示,相比于清初的孝庄太后和清末的慈禧太后,身处康乾盛世的崇庆太后才真正享受了无限的荣华富贵,是清朝最尊荣的太后。

但是,以上只是历史的一个侧面。乾隆对母亲庆隆尊养的同时,也严格限制太后的权力和行动。也就是说,乾隆对母亲极尽孝道是对外展示给天下人看的,以博得“仁孝之君”的美名,宣扬“以孝治天下”的统治策略,但对内却对母亲进行严格的控制,后宫所有事务的决定权,只能牢牢掌控在皇帝一人手中。

乾隆朝的宫廷执行严格的“内外隔离”制度,就是宫外之人,包括皇室至亲,也不可擅入内廷,后宫妃嫔轻易不能离开宫廷,甚至不可随意派人与外界,包括自己的娘家互通消息,让宫内之事外人不得而知,宫外之事宫内也无从得知,以此避免宫廷轶事向外传播,也阻断后妃与外界发生联系,从而参与或者干扰政治。

下面我们就来看看乾隆是如何严格管控太后的。

首先,他严格限制太后在内廷的活动区域,崇庆皇太后所居住的寿康宫有护军层层守卫,这一方面固然是护卫太后的安全,另一方面也是限制太后的出入。有一个很典型的例子,就是乾隆二十六年九月,宫内失火,外面的护军叩响太后宫门,想要进内救火,但里面的太监表示宫禁严密,他们不敢擅自开门,最终导致火势蔓延,差点威胁到太后的安全。可见,按照当时的宫规,即便在发生火灾这样的危急时刻,外面的护军也不能擅自进入太后宫殿,而太后也不能随意外出躲避。

其次,乾隆还严格控制太后与外人的交往。乾隆元年三月,钮祜禄氏被尊为太后不久,她的弟弟入宫来探望姐姐,苍震门的侍卫看到是太后的兄弟就没有阻拦,放进宫去。乾隆得知后大发雷霆,责问道苍震门难道不是宫闱之地吗?没有朕的旨意,外人怎么可以擅自进入?这成何体统!今后万万不可!

最让乾隆担心的是,崇庆皇太后笃信佛教,他很怕母亲借礼佛之机和一些僧尼有所交往。平时在宫内还好控制,但清代宫廷的习惯,一般天暖之后,皇帝和太后就会到西郊的皇家园林居住,乾隆自己住圆明园,太后住畅春园,乾隆担心一旦母亲住到园子里,不像皇宫之中禁卫森严,这个控制就放松了,因此特意强调,太后入住畅春园,一般人不许时常请见,特别是悟真庵的僧尼,尤其不许进内请安。

乾隆元年七月,崇庆皇太后向乾隆提起,顺天府东有一个废弃的寺庙,应当重新修葺一下。乾隆当即表示,宫内的事情自然是太后做主,但宫外的事情太后就不应当过问了,朕对太后礼隆尊养,但盖庙修葺并非尽孝之道,太后这个提议并不合理。

乾隆还进一步阐明了这件事情的严重性,说修一座寺庙看起来简单,但是如果这件事情传扬出去,外间都知道当朝太后喜欢修缮寺庙,那各处的僧道都会借机前来乞求资助,相率成风,影响和麻烦可就大了。

不让修缮宫外的寺庙,太后就想在宫内找个地方礼佛,于乾隆二年再向儿子提出,自己宫殿旁边的慈宁宫中有个佛堂,是否可以修缮一下,增加几个太监和尚,就是让太监担任和尚,变成一座宫内的庙宇。乾隆听后表面没有发作,事后立即严查,太后怎么知道慈宁宫里有个佛堂?一定是身边的太监给她吹的风,下令太后的首领太监将手下人等结结实实管好,任何事情都不许向太后传说。

清代宫廷中最重大的节日被称为“三大节”,就是元旦(也就是我们今天的春节),冬至和皇帝、太后、皇后的生日,因为第三个节日是三个不同的日子,所以皇帝的三大节、皇太后宫的三大节和皇后宫的三大节是分开庆祝的,也各有不同的礼仪规格。

按照清代规定,皇太后宫三大节,宫内的后妃与宫外的命妇要齐集太后宫行礼,之后举行内廷的宴会。这既是节庆热闹的体现,也是内外命妇对太后表达尊敬和忠心的重要场合。但乾隆却开始逐渐缩减三大节的庆贺规模,本来太后宫的三大节宴会的规模是摆40桌,但乾隆中期,皇帝就下令减至20桌,桌数的减少,意味着参礼命妇人数的减少,这还不够,乾隆还经常以节俭为由,取消太后宫三大节的行礼与宴会,减少母亲与宫外命妇接触的机会。

尽管乾隆给母亲举办了四次规模盛大的整寿庆典,但庆典中哪些官员可以以何种形式给太后贺寿,什么贺礼可以送,什么贺礼不能送,都在乾隆的严格掌控之中。因此,寿诞虽然极尽奢华,但其根本目的并非讨太后的欢心,而是向天下展示当朝皇帝的孝道罢了。

通过以上讲述,你应该可以看到乾隆母子关系的真正实态,孝养是有的,控制也是结结实实的,母子亲情是绝对让位于皇权专制的。接下来我们再看乾隆的夫妻关系。

乾隆的嫡妻姓富察氏,她是乾隆做皇子时被雍正指配给儿子做嫡福晋的。富察氏出身满洲勋贵名门,祖父是康熙时的户部尚书米思翰,伯父是历相三朝的元老重臣马齐,父亲李荣保是察哈尔总管,弟弟傅恒在乾隆朝做到了内阁大学士兼军机大臣,所以从门第上讲,雍正是给儿子做了当时最好的选择。

我之前讲过,清代正史中有关皇帝与后妃之间关系或者互动的史料是非常少的,但从各方面的记载来看,乾隆对皇后富察氏还是非常珍爱和敬重的,其中最能说明问题的一点,就是乾隆特意为富察氏恢复了“亲蚕礼”。

亲蚕礼是古代国家祀典当中唯一一个由皇后主持、命妇参与的礼仪,与皇帝的亲耕礼相对应,象征帝后重视农桑,而亲蚕礼也是皇后母仪天下的重要象征。

有学者指出,皇后在亲蚕礼的过程中率领内外命妇完成典礼,从而形成和稳固了皇后为内外命妇之首的女性权力体系,使得皇后的权威从宫廷之内延伸到宫廷之外。清朝在顺治时就恢复了历代一直延续的“亲耕礼”,但是“亲蚕礼”却没有恢复。直到乾隆七年,皇帝才下令礼部议定本朝的亲蚕仪注,并开始建祭祀蚕神的先蚕坛。

到乾隆九年,皇后富察氏举行了大清首次亲蚕礼。亲蚕礼与其他的国家祀典不同,不是一下子就能完成的,首先要祭祀蚕神,然后孵化和饲养蚕虫,等到蚕虫结茧之后,再缫丝织染成丝绸,以供郊庙祭祀之用。这个过程,前后需要一个多月的时间。而在这一个多月中,皇后要多次带领内外命妇出入宫廷、举行典礼,确实是皇后稳固自身权威,并向天下展示妇德的大好机会。

富察氏举行亲蚕礼,乾隆还让宫廷画师把整个过程都画了下来,就是我们今天可以看到的《孝贤皇后亲蚕图》。这是历史上唯一留存下来皇后亲蚕的图像记载,从图中看到,整个亲蚕仪式隆重而庄严,皇后母仪天下的形象十分突出,标志着清朝皇后的地位达到了巅峰。

富察氏先后给乾隆诞育了两个嫡子,乾隆毫不犹豫地将第一位嫡子写入了秘密立储诏书,立为太子,可惜不久之后这个孩子就夭折了,第二个嫡子乾隆也想立为储君,只是还没来得及写入立储诏书,这个孩子也夭折了。大概经受不起爱子一再夭折的打击,富察氏不久之后也离开了人世。

皇后的去世,让乾隆陷入一种癫狂的状态,先后有百余人,包括皇子和大臣,因办理皇后丧事不力,或者在丧事期间表现得不够悲伤而被重罚,从处死到革职到罚俸不一而足。学界将此事概括为因皇后之死而引发的政治风波。此后的乾隆一直处在对富察氏的深切思念之中,直到八十岁时,群臣祝他活到百岁,他还说即便活到百岁,屈指算来和孝贤皇后在九泉之下相见的时间也只有20年了。

富察氏死后,尽管乾隆又册立了继后那拉氏,但他对于稳固和抬高皇后地位完全失去了兴趣。那拉氏继任为皇后的三年之内,乾隆都不允许她主持亲蚕礼,而是派内务府的官员代为行礼,此后也经常无故中断那拉氏主持亲蚕礼,让她的中宫地位无法稳固建立起来。

熟悉清史的人都知道乾隆与继后那拉氏的感情不太好,发生了著名的“皇后断发”事件,就是帝后之间因故发生冲突,那拉氏愤怒之下剪断了自己的头发。满人的习俗,只有皇帝或太后去世才剪发辫致哀,因而那拉氏剪发的行为被乾隆看做是对崇庆太后的诅咒,遂将她打入冷宫,而那拉氏也成为清朝唯一一个公开与皇帝决裂的皇后。那拉氏之后,乾隆再没有册立皇后,因此乾隆在位六十年中,后三十年中宫之位是空缺的。

除了两位皇后之外,乾隆朝地位最高的妃嫔就是贵妃高氏了。高氏是大学士高斌之女,也是乾隆的潜邸旧人,是他做皇子时的侧福晋,乾隆即位之后高氏被封为贵妃,地位仅次于皇后富察氏。

高贵妃的特殊之处在于,其他妃嫔都有一个封号,比如继后那拉氏原本也是乾隆的侧福晋,即位之后被封为娴妃,还有纯妃、庆妃等,但是高贵妃似乎没有这样一个封号,所以后世只得用她的姓氏来称呼她高贵妃,也许由于当时她是唯一一位贵妃,所以没有必要用封号加以区别的原因吧。

因为她父亲高斌是大学士,又是乾隆朝的治河名臣,因此高贵妃在宫中很受重视。她是唯一一位被乾隆特许让其母两次入宫探望的妃嫔。高贵妃的两次“会亲”,内务府的档案中并没有记载,是从高斌给皇帝上的两次谢恩折中反映出来的。两道折子分别上于乾隆二年和五年,都是叩谢皇帝让自己的妻子入宫进见贵妃,也就是自己的女儿。

第一道折子中表明,乾隆二年高斌之妻带儿子到京城去迎娶儿媳,乾隆得知后就邀请其妻入宫与女儿相见,高斌没想到妻子能得到这样的殊荣,赶紧具折“恭谢天恩”。三年以后,高斌的妻子再次入宫见到了女儿,这次不仅见到了女儿,还见到了女婿。当然,高斌夫妇是不敢跟皇帝拿长辈架子的,高斌的谢恩折中把妻子见到女婿表述为“叩见天颜”,乾隆还赏赐高斌妻子在宫内看戏,并赏给如意、素珠、绸缎等一系列物品,让高斌夫妇倍感荣耀。

除了高贵妃之外,我们基本就再没有看到乾隆朝其他后妃的会亲记载了,难怪高斌说这是“格外隆恩”。《红楼梦》中描写贾母和王夫人可以入宫去探望元春,元春更可以回家省亲的现象,在清代历史中前者是很难的,后者更是从来没有过的。高贵妃能够不止一次在宫中见到母亲,是乾隆给她的极其特殊的待遇,也是对一直奔波于治河一线的高斌的一种奖赏。只可惜,高贵妃命运不济,于乾隆十年去世,在她临终前,乾隆还特晋封其为皇贵妃,两天之后她就带着皇贵妃的位号去世了,否则乾隆朝的第二位皇后很可能是她,而不是那拉氏了。

除了以上三位后妃,乾隆最宠爱的妃嫔应该是嘉庆皇帝的生母魏佳氏。不像以上三位都是乾隆的潜邸旧人,魏佳氏是乾隆即位以后才入宫的,从她出身内务府包衣来看,最初应当是以宫女的身份入宫,然后被皇帝看中而转为妃嫔的。魏佳氏最初被封为贵人,乾隆十年晋封为令嫔,十四年晋封为令妃,二十四年晋封为令贵妃,三十年继后那拉氏被打入冷宫,令贵妃晋封为皇贵妃摄六宫事,但终乾隆一朝也没有将其立为皇后,是她的儿子嘉庆帝即位后才将生母追为孝仪皇后,而这个时候魏佳氏早已去世多年了。

说魏佳氏受到乾隆皇帝的宠爱,其实也没有确切的史料记载,是从她在乾隆二十一年到三十一年这十年间连续为乾隆生育了6个子女的情况得出的推断,是乾隆后妃中生育子女数量最多的一个。而这十年也是她晋封最快的时间,从妃到贵妃再到统领六宫的皇贵妃。

但如果从令妃是从乾隆十年被封为嫔,成为主位,到乾隆三十年晋封皇贵妃来算,用时20年才完成三级跳,其实也不算快。这是清朝一个很突出的特点,除了特殊情况外,多数妃嫔都是论资排辈慢慢晋封,所以我们说一般很难看出皇帝特别青睐或者宠爱哪位妃子。

继后那拉氏在乾隆三十一年去世,此后的三十年里也一直有大臣劝皇帝立后,说后位不可久悬,但乾隆始终不予理睬,即便令妃的儿子颙琰已经被秘密立定为储君,乾隆也没有将她晋封为皇后。

有人认为,这是乾隆出于立储的保密性而做的决定,但我觉得,一方面自从嫡后富察氏去世后,在乾隆心目中无人再能占据皇后的位置,另一方面也是出于打压后权、抑制外戚势力的考量,因而不再册立皇后。事实上在魏佳氏去世之后的20年中,乾隆连摄六宫事的皇贵妃都不再册立,自己成为前朝后宫的唯一主人。

乾隆对皇后权力的打压,最为突出地体现在他对待儿媳的态度上。

乾隆六十年,操劳一生的乾隆皇帝宣布自己即将退位,将皇位禅让给儿子颙琰,也就是嘉庆皇帝,自己则成为太上皇。但是,当照例把颙琰的嫡福晋册封为皇后时,乾隆却表示,皇后的职责是“恪修内职”,因此册立皇后也只是一个宫内的礼仪,只要祭告天地、宗庙即可,不必再昭告天下。

不但不昭告天下,王公大臣也不许因册立皇后而给帝、后上庆贺表笺。这与他自己即位时,册立皇后富察氏,祭告天地祖宗、昭告天下、公然接受群臣庆贺大不相同。不但册立皇后如此,连富察氏去世时,乾隆都下令布告天下,让京城内外的重臣特别是满洲大臣都要号哭来京奔丧,可以说是截然不同的待遇了。

就这样,嘉庆皇帝的嫡后喜塔腊氏在低调压抑的气氛中登上了后位,而乾隆也以此将清代皇后的地位降到了最低。大概喜塔腊氏本人也感到特别憋屈,嘉庆即位的第二年她就离开了人世,比太上皇乾隆去世还早。

可能嘉庆也觉得父亲对皇后打压得太过分了,当他册立第二位皇后的时候,当时太上皇已经作古,嘉庆就下令恢复了昭告天下的礼仪,表示对册立皇后的重视,但并没有恢复王公大臣可以向皇后上贺笺的旧例,切断了皇后与外臣之间的联系。

乾隆妃嫔中还有一位值得一讲的是惇妃汪氏。惇妃比令妃入宫更晚,是在乾隆二十八年入宫,被封为永常在,当时乾隆已经五十多岁了,而汪氏入宫只被封为了低级别的常在,可见她的出身和个人条件都不突出。

这里插讲一下,清朝后宫妃嫔中位分最低的是答应,但我在书中已经写明,通过对大量内务府史料的考证,选秀女入宫的妃嫔最低被封为常在,答应应该是其他渠道而来的妃嫔,比如从宫女转为妃嫔。

好,我们再回到汪氏,她虽然初封的位分比较低,因为多半秀女一入宫就被封为贵人,但汪氏的晋封之路还是比较顺遂的,五年后晋封为贵人,再过三年晋封为嫔。我们在书中讲了,清代妃嫔的晋封一般是集体晋封,就是遇到庆典或者某个契机,皇帝给一拨儿妃嫔集体晋封一个位分,很少有单独给某位妃嫔晋封位分的。即便在集体晋封中,皇帝也会控制妃嫔们的晋封节奏,一位妃嫔很少连续三次出现在集体晋封的名单中,所以清宫的晋封往往是漫长的过程。以此来看,汪氏这个晋封速度就算比较快的,可见乾隆皇帝对她感觉不错。

到乾隆三十九年,惇嫔怀孕了。这件事情这样讲起来好像稀松平常。但是,乾隆是二十五岁即位,到乾隆三十九年,他已经是六十四岁的老翁,而且自从8年前他生下最小的儿子永璘以来,再没有生育过子女,可能觉得自己已经没有生育能力了,没想到年过花甲又喜当爹,高兴之情难以抑制。

我们之前说过,诞育子女一般不是清朝后妃晋封位分的因素,但乾隆太高兴了,在惇嫔还在怀孕期间就给她单独晋封了一级位分,成为惇妃。第二年初,惇妃生了一位小公主,是为皇十女,而这个时候皇九女都已经出嫁三年了,老皇帝也多年未体验过弄瓦之喜,喜欢得不得了,对小公主的宠爱到了无以复加的程度,简直是想把星星月亮都摘给她,还破格封小女儿为固伦公主。

乾隆对惇妃母女的宠爱,让这位年轻的妃子宠极生骄,小公主四岁时,惇妃竟然因为一点小事将宫女责打致死。清代宫廷中,宫女因为受到责打或者虐待而投井、上吊自杀的情况不算少,但宫女直接被主子打死的情况还是很少发生的。乾隆对此事极为重视,表示妃嫔如此狠虐,定要从重办理,让后宫妃嫔都引以为戒。他还发布上谕,将此事公之于众,借此告诫王公大臣不可对家中奴仆滥用私刑。可是,当真正要处理这件事时,考虑到小公主才四岁,离不开母亲的呵护,如果处分了母亲,女儿也要受到一定的影响,乾隆就狠不下心来了。最终只是将惇妃降为嫔位,罚她100两银子给死者的父母作为殓埋之资,当然还有惇妃身边的太监也受到了惩罚,仅此而已。

而且,仅仅一年多以后就又恢复了惇嫔的妃位,应该都是看在女儿的情面上。不过,此后直到乾隆去世,也再没给惇妃晋封过位分,嘉庆皇帝即位之后,给父亲的几位妃嫔晋封了位分,以示尊孝,但也没有理睬惇妃,可见嘉庆对这位太妃的印象也不好。

今天,就通过拙著《壸政:清代宫廷女性研究》这本书给大家讲述了乾隆的母子和夫妻关系,从中我们可以看到,皇帝也是有夫妻之爱和儿女亲情的,特别是乾隆皇帝对帝后富察氏的感情很深,常被后人视作清代皇帝夫妇中的典范。

但是富察氏年轻早逝,其死因在历史上也是存在一定疑问的,你有兴趣的话可以去网上搜索一下。所以乾隆与富察氏的夫妻关系是否如乾隆自己所表现出来的一往情深,还有待进一步的考证。

除了原配妻子之外,乾隆对于其他妻妾包括母亲都表现出很强的控制欲,一切都要为皇权的集中服务,她们的个人意愿是他毫不关心的东西。所以我常说,清代呈现给我们的是一部无情的宫史。

好,这本《壸政》,我就为你解读到这里。此外,你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。当然,也欢迎你阅读原书。

下一集,我将为你分享孟森先生的《清史讲义》,欢迎收听!

划重点

-

乾隆对母亲庆隆尊养的同时,也严格限制太后的权力和行动。

-

富察氏举行亲蚕礼,乾隆还让宫廷画师把整个过程都画了下来。整个亲蚕仪式隆重而庄严,皇后母仪天下的形象十分突出,标志着清朝皇后的地位达到了巅峰。

-

富察氏死后,尽管乾隆又册立了继后那拉氏,但他对于稳固和抬高皇后地位完全失去了兴趣,反而开始打压皇后的权力。