《叶甫盖尼·奥涅金》 刘文飞解读

《叶甫盖尼·奥涅金》|刘文飞解读

“得到听书”的朋友们,你好!我是刘文飞,今天我要来给大家讲一讲俄国诗人普希金的一部名著,叫《叶甫盖尼·奥涅金》。

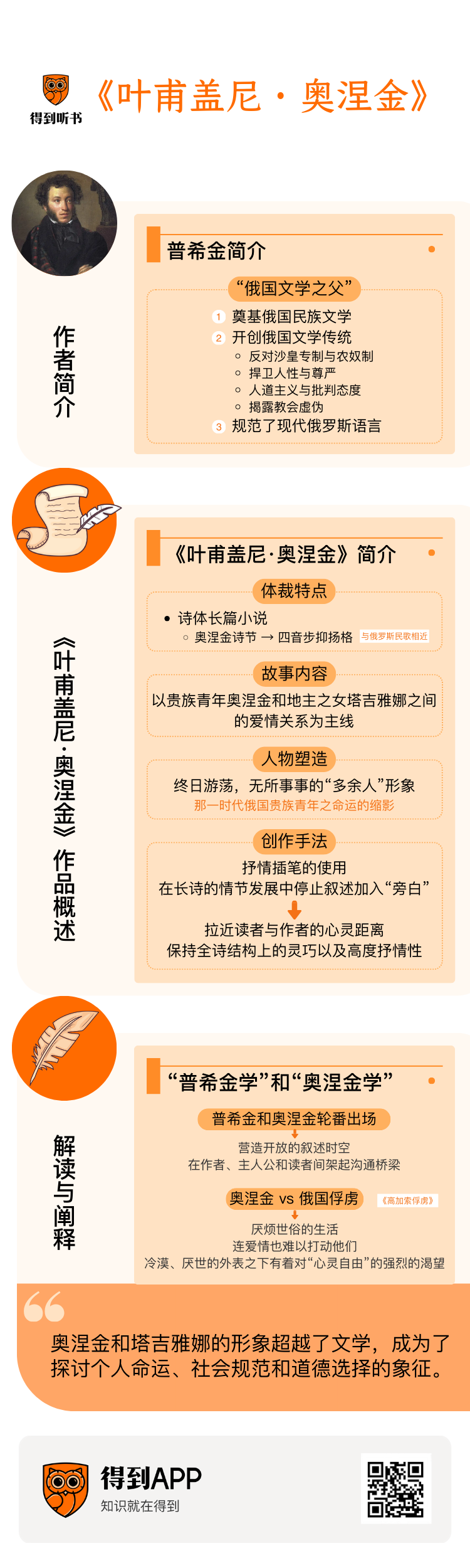

普希金被誉为“俄国文学之父”,而这本《叶甫盖尼·奥涅金》是普希金写得最上心、写得最久的一部作品。我们就以这本书来开启一段俄国文学的旅程。

首先,我们简单地介绍一下这部名著的作者普希金。

普希金生于1799年,是18世纪的最后一年,我们都知道,19世纪是俄国文学的黄金时期,那么普希金的这个出生年代就具有了某种象征意义,似乎象征着19世纪俄国文学的诞生和开端。普希金之所以被称为“俄国文学之父”,理由主要在于:第一,他奠基了俄国的民族文学,使俄语文学得以屹立于欧洲的民族文学之林。在普希金之前,俄国已有源远流长的古代文学,但到19世纪初,俄国文学仍然被视为欧洲文学中“相对落后”的文学,普希金却通过他的创作体现出一种可贵的对文学的民族意识和民族风格的自觉追求。第二,普希金为俄国文学的传统开了先河。普希金的创作几乎涉猎了所有的文学体裁,在各个体裁领域中都留下了经典之作。更为重要的是,后来构成19世纪俄国文学传统之内涵的许多因素,也都发端于普希金的创作,比如反对俄国沙皇专制制度和农奴制度的自由精神,对人的个性和人的尊严的捍卫,同情“小人物”、为社会不平而鸣的人道主义,对当时俄国上流社会做作的举止和空虚的精神所持的批判态度,对教会之虚伪的揭露等等。这一严肃的、充满道德感的文学传统,为19世纪乃至20世纪众多的俄国作家所继承,构成俄国文学最为突出的特色。可以说,现代俄国文学内容和风格上的基本特征都是由普希金固定下来的。第三,普希金规范了现代俄罗斯语言。俄语的起源比较复杂,它所用的“基里尔字母”是由希腊来的传教士发明的,因而与希腊语有某种亲缘关系,后来,德语、荷兰语、法语等欧洲语言基因大量进入俄语,所以到了普希金开始创作的年代,规范俄罗斯文学语言的历史使命落到了普希金身上。普希金主要不是从语言学的角度,而是通过活的文学创作来完成这一使命的。在他的诗歌和小说中,教会斯拉夫语和外来语,都市上流社会的交际用语和乡下百姓的俚语,书面语和口语,雅字和俗词,都有出现,并同样被赋予表达情感、描绘生活的功能。这是一场空前的“语言民主化”运动,普希金的创作就像一个巨大的语言熔炉,俄罗斯语言中各种庞杂的成分经过他的冶炼,终于熔铸成一种崭新的、极富表现力的文学语言。

普希金是一位俄罗斯诗人,可他身上却具有八分之一的非洲血统,他的外曾祖父是彼得大帝身边的一位黑奴,后来被封为贵族,这一传奇般的家族经历很让普希金引以为傲,后来他多次在自己的作品中提到此事。普希金是因为决斗而死的,1837年2月8日,他与追求他妻子的一位流亡俄国的法国人丹特斯进行决斗,普希金身负重伤,三天后去世,普希金之死是感情纠葛的不幸结果,但无疑也是诗人与宫廷、诗人与环境相互对峙的结果,普希金的命运后来又被俄国文学史上许多杰出的诗人所重复,比如莱蒙托夫、叶赛宁、马雅可夫斯基、茨维塔耶娃等等。

普希金在俄国是最受景仰的作家,没有之一。关于普希金,许多俄国大作家都说过很多“名言”。果戈理说:“普希金是一个特殊的现象,也许是俄国精神的唯一现象,他是一个高度发展的俄国人,说不定这样的俄国人要在两百年以后才能够出现。”陀思妥耶夫斯基称普希金为“全人”,他在普希金身上看到了俄罗斯民族的“世界呼应性”,以及俄罗斯民族所肩负的历史使命。俄国作家格里高利耶夫则更加坚定地断言:“普希金就是我们的一切!”今天,所谓“普希金崇拜”在俄国随处可见,俄国各大城市都有普希金的纪念碑,都有以普希金的名字命名的街道,商店里也有以普希金命名的伏特加酒和巧克力。普希金的生日6月6日更是被列为俄罗斯全国的法定假日,称为“俄罗斯语言节”,普希金已经被视为俄国的文化符号。

普希金也是一位在中国有着巨大影响的外国作家和诗人,他的小说《大尉的女儿》1903年被翻译成汉语,这是整个俄国文学中第一部被译成汉语的俄国文学作品。普希金的诗作,如《致凯恩》《假如生活欺骗了你》曾入选中国的中学语文课本,在中国广为传诵。

而在普希金所有的作品里,今天我们要讲的这部《叶甫盖尼·奥涅金》可谓是他最煞费苦心之作。这部作品又具体讲了什么呢?

《叶甫盖尼·奥涅金》是一部体裁十分独特的文学作品。它是一部长篇小说,可它却是一部“诗体长篇小说”,换句话说,这部小说和拜伦的《唐璜》、歌德的《浮士德》一样,它是一部长诗。

《叶甫盖尼·奥涅金》的创作意图产生的准确时间我们不得而知,大约在1820年初。1823年11月4日,普希金在给朋友的信中写道:“至于我的工作,我现在在写的不是一部长篇小说,而是一部诗体长篇小说。”他指的可能就是后来的《叶甫盖尼·奥涅金》。在普希金的所有作品中,这部作品写得最苦,写作时间持续非常之久。根据普希金在这部作品的手稿上标明的日期,我们可以得知,这部作品从1823年开始写作,到1830年写成,历时八年。在这八年间,普希金先后经历了南方流放和北方流放,经历了婚姻和家庭,他东奔西走,一直把这部作品的手稿带在身边,忙里偷闲,不停地写作和改写。这部作品的写作耗费了普希金如此之长的时间,主要原因可能就在于这部作品独特的体裁。

这部作品有十个章节,总共有5463行诗句,但除了其中的几封书信之外,整部作品自始至终都是用同一种诗体写成的。在《叶甫盖尼·奥涅金》中,每一段诗都由十四行组成,也就是说整部作品由390首十四行诗组成。但是,普希金笔下这些诗节的押韵方式却不同于西欧文学中流行的十四行诗,每一节由三段四行诗和一段两行诗组成,诗行采用与俄罗斯民歌相近的四音步扬抑格,音节数分别为9898,9889,88,押韵方式为 abab,ccdd,effe,gg,也就是说,第一段是“交叉韵”,第二段是“双行韵”,第三段是“抱韵”,第四段又是“双行韵”,这种普希金独创的诗体,被称作“奥涅金诗节”。

其实独创这样一种诗体并不难,难的是让这一诗体贯穿一部诗体长篇小说的始终。更为难得的是,用这样一种“严谨的”诗体写出来的诗句,读起来却并不让人感到生硬和做作,反而觉得既自然流畅,又富有变化。这的确是普希金高超诗歌技巧的一个明证。当然,这样的诗体也向它任何一种语言的翻译家提出了严峻的挑战,要想在另一种语言中完美地再现这样的体裁形式,几乎是不可能的。

《叶甫盖尼·奥涅金》写了一个爱情被错失的故事。这部作品以贵族青年奥涅金和地主之女塔吉雅娜之间的爱情关系为主线,塑造了“多余人”奥涅金和被作者称为“我的理想”的塔吉雅娜这两个主要形象,同时广泛地反映了19世纪俄国十二月党人起义前后的社会生活。

《叶甫盖尼·奥涅金》的故事内容是这样的:生长在涅瓦河畔的贵族青年奥涅金20余岁,作品中说他生于1795年,比普希金大四岁,他接受过很好的教育,精通拉丁语和法语,他温文尔雅,在上流社会很受欢迎。然而,现实的生活和贵族们的交际看起来让他心生厌恶,他整日无所事事,百无聊赖。他也曾尝试阅读和写作,但也半途而废。一天,他突然接到一个邀请,要他去濒临死亡的伯父处继承遗产,于是他来到乡间。

在乡间,他很快就同样感到无聊,幸好他有机会与邻村的地主、刚从德国留学归来的连斯基相识,两个知识分子似乎有话可说,结下了友谊。连斯基爱上了邻村地主拉林的女儿奥尔嘉,其实就是塔吉雅娜妹妹,连斯基和奥尔嘉是青梅竹马的一对儿。奥尔嘉的姐姐塔吉雅娜,性格和妹妹不同,忧郁、沉默,但对奶娘、对俄罗斯大自然却充满情感,她还喜欢读书,喜欢幻想。奥涅金应连斯基之邀去塔吉雅娜家做客,塔吉雅娜对文质彬彬、见多识广的奥涅金一见钟情,她大胆地给奥涅金写了一封情书,倾诉她的爱情,却没有得到奥涅金的回复。在花园中,奥涅金与塔吉雅娜突然相遇,面对惊慌失措的塔吉雅娜,奥涅金解释说自己不适合家庭生活,所以拒绝了塔吉雅娜的爱,塔吉雅娜深感痛苦。

在塔吉雅娜的父母为塔吉雅娜的生日举行的晚会上,奥涅金因为无聊,也因为目睹四周的虚情假意而心生反感,便报复连斯基,因为是连斯基邀请他来参加晚会的。奥涅金故意与连斯基的未婚妻奥尔嘉调情,引起了连斯基的愤怒。连斯基向奥涅金提出决斗,奥涅金虽然感到不安,但仍然接受挑战,并且在决斗中打死了自己年轻的朋友连斯基,随后离开乡村。塔吉雅娜和奥尔嘉姐妹被父母带到莫斯科,不久,她俩相继出嫁,塔吉雅娜嫁给了一位将军。两年后,奥涅金在一次晚会上见到已成为将军夫人的塔吉雅娜,被塔吉雅娜高贵、雍容的风度所折服,于是向塔吉雅娜求爱。他给塔吉雅娜连续写去三封情书,倾诉衷肠。一直没有接到回复的奥涅金,有一天闯进塔吉雅娜的房间,却发现塔吉雅娜正在含着眼泪阅读他的书信,塔吉雅娜对奥涅金说道:“我爱您(又何必撒谎?),可是我已经嫁与他人,我要终生对他忠诚。”于是,万念俱灰的奥涅金出国旅行。长诗到此为止,但从普希金留下的第十章手稿片段来看,最后一章的内容仍是奥涅金的旅行以及旅行中的感情起伏和思想变化。

《叶甫盖尼·奥涅金》被俄国著名批评家别林斯基称为“俄国生活的百科全书”。《叶甫盖尼·奥涅金》不仅是普希金个人创作史中的重要一环,它同时也是整个19世纪俄国文学发展中的一座里程碑。在19世纪中后期崛起的俄国批判现实主义文学,其源头可以在这部作品中被发现。普希金在这部作品中对俄国都市上流社会生活和乡村场景的现实主义描写,对奥涅金和连斯基等时代典型人物的准确刻画,以及对当时现实所持的批判态度等,使得这部诗体的、抒情味的“小说”成了一部地道的批判现实主义杰作。

作为一部诗体小说,《叶甫盖尼·奥涅金》在人物形象的塑造上取得了不同寻常的成功,奥涅金和塔吉雅娜这一对男女主人公更是被塑造得有声有色,令人难忘。奥涅金出身贵族,受过良好的教育,但是,他在当时的现实生活中却找不到可以一展作为的地方,因此他终日游荡,无所事事,成为一个“多余人”。他因现实的无聊而无聊,然而又无力改变现实和自己的命运,因而显得“多余”。他的遭遇实际是他那一时代俄国贵族青年之命运的缩影,在奥涅金这一形象的身上,因此似乎含有普希金的同情。表面上看,奥涅金似乎是一个游手好闲、游戏爱情的花花公子,但在将他与所谓的“进步”青年连斯基作比较时,作者却流露出了自己的偏爱。连斯基从德国留学归来,生活认真,忠于爱情,但作者认为这样的青年实际上是思想的懒惰者,现实中的一切似乎都不会对他个人的情感和生活产生任何影响,这是一个时代的庸人;而奥涅金之所以“多余”,恰恰在于他因失望现实而彷徨,而绝望,他的行为可被理解为一种抗议,而他的个性的发展,极有可能成为代表当时社会进步力量的十二月党人,出身贵族阶层的十二月党人也大多有过奥涅金式的绝望和求索。只不过普希金来不及,也不可能在小说中完成奥涅金性格的充分发展。

在奥涅金之后,俄国文学中又相继出现了许多“多余人”,比如莱蒙托夫的小说《当代英雄》中的主人公毕巧林、屠格涅夫的小说《罗亭》中的同名主人公、冈察罗夫的小说《奥勃洛莫夫》中的同名主人公等等,而奥涅金则是俄国文学中这一独特的人物画廊中的第一人。塔吉雅娜也是这部作品中的另一个主要人物,如果说普希金对奥涅金是既有同情又有批判的,那么他对塔吉雅娜则始终满怀赞赏和爱。塔吉雅娜的优美,她的理想,她的道德感,她与大自然和民族文化的亲近,都是俄罗斯女性传统美德的集中体现。有评论家甚至这样调侃道,普希金之所以让塔吉雅娜最终拒绝了奥涅金,就是为了把塔吉雅娜留给普希金自己,他舍不得让这样一位完美无缺的女性嫁与他人。在《叶甫盖尼·奥涅金》之后,塔吉雅娜的形象也和奥涅金的形象一样,在俄国文学史中产生了持久的影响,屠格涅夫、陀思妥耶夫斯基和托尔斯泰等人小说中的许多女性形象,或多或少都带有一些塔吉雅娜的韵味。

在《叶甫盖尼·奥涅金》中,作者形象发挥着独特的结构功能。普希金在作品中使用了一种别致的“抒情插笔”的方式。在长诗的情节发展中,作者常常突然停止叙述,加进整节整节的“旁白”,与读者进行轻松而无拘束的交谈,或对发生的事情和行动的人物进行评价,或介绍作者个人的情感和感悟。在作品中,以整整一段诗节出现的抒情段落共有27段,而作者带有抒情意味的“旁白”则多达50余处。如此一来,作者既是故事的叙述者,又成了故事中的登场人物,出入自如,游刃有余。与此同时,这些大段大段的作者的话,往往都是作者发自内心深处的真诚声音,它们不仅拉近了读者与作者的心灵距离,使读者能随着作者情绪的起伏而感动,产生共情,而且还保持了《叶甫盖尼·奥涅金》全诗结构上的灵巧以及它作为一部“诗体小说”的高度抒情性。比如,《叶甫盖尼·奥涅金》的第七章写到塔吉雅娜一家从乡下迁居莫斯科,在大车进入莫斯科的时候,出现了这样一段“抒情插笔”:

但是已经近了,他们的眼前

出现了白石砌成的莫斯科,

古老的教堂穹顶在闪耀,

金色的十字架像是着了火。

啊,兄弟们!我多么开心,

当我突然再一次地环顾

莫斯科的花园和宫殿,

莫斯科的教堂和钟楼!

莫斯科,在孤苦的别离,

在我漂泊不定的命运中,

我时常在把你回忆!

莫斯科……这声呼唤,

让俄罗斯人久久地回味!

让他的心里百感交集!

这当然是普希金的抒情诗,但这无疑也是塔吉雅娜的心声。在这里,普希金的情感和塔吉雅娜的情感无疑合二为一了,甚至是合三为一的,因为其中包含了作者普希金、长诗的抒情主人公以及长诗的主人公这三个角色和三种身份。

与此相关,是这部作品在19世纪俄国文学由浪漫主义向现实主义过渡中所曾发挥的重要作用。《叶甫盖尼·奥涅金》是普希金一生创作中的一部中心作品,在写作过程中,普希金多次重构情节,做过很多改动,最后仍然留下一个“开放式的结尾”。据研究者称,普希金曾经为奥涅金设计过多个结局,其中就有奥涅金之后成了十二月党人这样的结局,但这样的结尾显然不能为当局所接受,因此普希金不止一次地焚毁《奥涅金》后几章的手稿。评论家别林斯基说得好,《奥涅金》没有结局,是因为现实本身还没有提供出“结局”。《奥涅金》又是普希金创作中一部具有转折性意义的作品,是他从浪漫主义转向现实主义、从诗歌创作转向诗歌与散文并重的这一过渡中的重要环节。《叶甫盖尼·奥涅金》的第三章写于1824年,在这一章的第13节,作者以第一人称口吻写下了这几行诗句:

也许,老天高兴,

让我不再来拼凑韵律,

我心里跳出另一个精灵,

全不理会阿波罗的恐吓;

我宁愿自己跌落尘埃,

去写散文,写旧式小说,

也许,这更符合我的本意。

普希金在1820年代中期开始由偏重诗歌向偏重散文的过渡,的确是一个引人注目的现象,而《叶甫盖尼·奥涅金》的写作无疑在这中间发挥了很大作用,也许,作为诗歌与小说之结合的《叶甫盖尼·奥涅金》正是这一转变和过渡的产物。普希金在这部作品中对俄国都市上流社会生活和乡村场景的现实主义描写,对奥涅金和连斯基等时代典型人物的准确刻画,以及对当时现实所持的批判态度等,使得这部诗体的、抒情的“小说”成了一部地道的现实主义杰作。

最后,再谈一谈《叶甫盖尼·奥涅金》的解读、接受和阐释问题。关于这部作品的阐释十分丰富,已经形成一门所谓的“奥涅金学”。在普希金的作品中,《叶甫盖尼·奥涅金》得到的学术研究或许最多。在《叶甫盖尼·奥涅金》的接受史中,在别林斯基著名的“百科全书说”之后,还相继出现了一些影响深远的阐释。比如,陀思妥耶夫斯基在他著名的《普希金演说》中,花费了将近一半的篇幅来分析奥涅金和塔吉雅娜的形象。陀思妥耶夫斯基在塔吉雅娜身上发现了与他的理想相吻合的一切东西,因此将塔吉雅娜称为“俄罗斯妇女的圣像”。他甚至认为,普希金如果用塔吉雅娜的名字,而不是奥涅金的名字来命名自己的这部长诗,甚至会更好一些,因为毫无疑问,塔吉雅娜才是长诗的真正主人公。陀思妥耶夫斯基感叹,塔吉雅娜离开乡村后,彼得堡上流社会的浮华生活居然并未对她产生任何影响,她虽然还爱着奥涅金,但她却要对丈夫保持忠诚。塔吉雅娜的这一选择让陀思妥耶夫斯基激动不已,他从中看出了塔吉雅娜“精神的高度和谐”,看到了她给出的“道德解决方案”,即塔吉雅娜不愿将自己的幸福建立在别人的不幸之上,她愿独自牺牲自己,而且永远不想让任何人知道自己的牺牲。在塔吉雅娜身上,陀思妥耶夫斯基发现了俄罗斯人的一种宝贵的宗教情感,即“宽容”,陀思妥耶夫斯基将这当成人的理想境界,甚至是拯救人生和世界的良方。

1940年代,纳博科夫在美国将《叶甫盖尼·奥涅金》译成英文,同时花费巨大心血进行逐字逐句的注释,他最终于1964年出版《〈叶甫盖尼·奥涅金〉译释》,洋洋数十万言,厚达千余页,这部译作的篇幅十倍于普希金的原作。在纳博科夫关于《叶甫盖尼·奥涅金》的结构和人物形象的分析中,有两点让人印象深刻:第一,《叶甫盖尼·奥涅金》的结构基础就是普希金和他的主人公的“相互追逐”。纳博科夫写道:“在第17节,普希金赶上了自己的主人公朋友,并抢先来到了灯火通明的宅子。奥涅金走近了,但普希金却已经在屋里了。”接下来的19个诗节都可以被称为“追踪”。在这部诗体长篇小说中,普希金时常以第一人称出场,对主人公进行评说,或者直接抒发自己的思想和情感,客观的叙述和主观的抒情的相互穿插,这是《叶甫盖尼·奥涅金》结构上的最大特色。纳博科夫将这一特点与普希金和主人公的关系结合起来看待,时刻将普希金与主人公进行对比,还将普希金称为“第二主人公”,普希金和奥涅金轮番出场,不停地互换角色。这样的结构既营造出了一个开放的叙述时空,也在作者、主人公和读者之间架起了无数沟通的桥梁。

第二,在分析奥涅金的性格特征时,纳博科夫发现,奥涅金与普希金的长诗《高加索俘虏》中那位无名无姓的俄国俘虏有相同之处,他俩都厌烦世俗的生活,甚至连爱情也难以打动他们,冷漠、厌世的外表之下却有着对“心灵自由”的强烈的渴望。因此,纳博科夫断定,那个被俘的俄国贵族就是“奥涅金朦胧、天真的原型”。众所周知,俄国文学中著名的“多余人”形象就发端于《叶甫盖尼·奥涅金》,而纳博科夫却把这一开端又向前推进了一步。

俄国后现代主义作家西尼亚夫斯基的《与普希金散步》(1975)是普希金学中一部独特的著作,甚至可称之为后现代主义的普希金学。这部著作提出了一些关于普希金及其创作的颇具颠覆性的新观点,也提供出一种对于文学偶像的新态度和新视角,甚至是对传统普希金学的解构。在这本书中,西尼亚夫斯基给予最多关注的就是《叶甫盖尼·奥涅金》。西尼亚夫斯基认为,《叶甫盖尼·奥涅金》的所谓“百科全书性”就在于普希金对生活现象的随意罗列,普希金不怕将在他之前早已是陈芝麻烂谷子的东西算一算账,列出一个清单,并将它们原封不动地带进文学,“从普希金开始了一个传统——主要是与卑琐、细微的物质相联系的现实主义概念,他发现了一片新大陆”。普希金在《叶甫盖尼·奥涅金》中似乎写了一切,又似乎什么也没写,这是一部情节简单、人物没有发展的小说。西尼亚夫斯基甚至把《叶甫盖尼·奥涅金》称为一部“饶舌之作”,“饶舌”这个词包含的是唠叨、多嘴、琐碎,将一件事颠来倒去说的意思。但西尼亚夫斯基将《奥涅金》视为“饶舌之作”,其实并不完全是一种贬低,因为西尼亚夫斯基认为,艺术的价值就在于它是高于现实的,艺术家的使命就是在自我表现的基础上提供出一个更合理,也更有趣的现实,艺术就是换一种态度面对现实,而“饶舌”带出的正是这样一种态度。

总而言之,《叶甫盖尼·奥涅金》以其诗体长篇小说的独特形式,展现了普希金对语言的精湛掌握和对人性深刻的洞察力。奥涅金和塔吉雅娜的形象超越了文学,成为探讨个人命运、社会规范和道德选择的象征。普希金通过这部作品,不仅为俄国文学注入了新的生命力,也为世界文学贡献了一种新的表现形式和思考角度。

好了,关于俄国诗人普希金的诗体长篇小说《叶甫盖尼·奥涅金》,我们今天就介绍到这里,感谢你的收听!

以上就是为你介绍的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。《叶甫盖尼·奥涅金》的电子书链接我已经为你附在文稿末尾,感兴趣不妨阅读一下。恭喜你,又听完了一本书。

编者注:目前普希金的这部著作普遍译为“叶甫盖尼·奥涅金”,刘文飞老师认为,“甫”字作音译并不常用,且存在“甫”与“夫”的混用,他倾向统一为“夫”字,译作“叶夫盖尼·奥涅金”。听书文稿中仍选用目前市面的唯一译名“叶甫盖尼·奥涅金”。

划重点

1.普希金的创作几乎涉猎了所有的文学体裁,并在各个体裁领域中都留下了经典之作。更为重要的是,后来构成19世纪俄国文学传统之内涵的许多因素,也都发端于普希金的创作。

2.在《叶甫盖尼·奥涅金》之后,塔吉雅娜的形象也和奥涅金的形象一样,在俄国文学史中产生了持久的影响,屠格涅夫、陀思妥耶夫斯基和托尔斯泰等人小说中的许多女性形象,或多或少都带有一些塔吉雅娜的韵味。

3.艺术的价值就在于它是高于现实的,艺术家的使命就是在自我表现的基础上提供出一个更合理,也更有趣的现实,艺术就是换一种态度面对现实,而“饶舌”带出的正是这样一种态度。