《卡拉马佐夫兄弟》 刘文飞解读

《卡拉马佐夫兄弟》|刘文飞解读

得到听书的听众朋友们,你好!我是刘文飞,我们在上一讲介绍了俄国作家陀思妥耶夫斯基及其小说《罪与罚》,今天我们来接着谈他的另一部小说《卡拉马佐夫兄弟》。

陀思妥耶夫斯基是在1878年夏天开始写作《卡拉马佐夫兄弟》的,他写了两年多,在1880年11月完稿,小说于1880年12月在彼得堡出版单行本,而两个多月之后,也就是1881年2月9日,陀思妥耶夫斯基就去世了,《卡拉马佐夫兄弟》因此就成了陀思妥耶夫斯基的绝笔之作。还有一种传闻,说陀思妥耶夫斯基在《卡拉马佐夫兄弟》面世之后,就立即着手写作计划中的这部小说的第二部,就在续写第二部的时候,有一天他的文具掉到地上,滚到柜子底下,他在搬柜子的时候用力过猛,导致血管破裂,不久就去世了,也就是说,陀思妥耶夫斯基是因为写作《卡拉马佐夫兄弟》的第二部而死去的,未能最终完成的《卡拉马佐夫兄弟》,由此就成了他留给世界的文学遗嘱。不过,仅就我们现在能够读到的《卡拉马佐夫兄弟》的第一卷来看,它已经是一部完整的作品,而且还是陀思妥耶夫斯基一生创作中最重要的作品,因为这部作品既是他炉火纯青的小说艺术品,也是他的思想的集大成者。

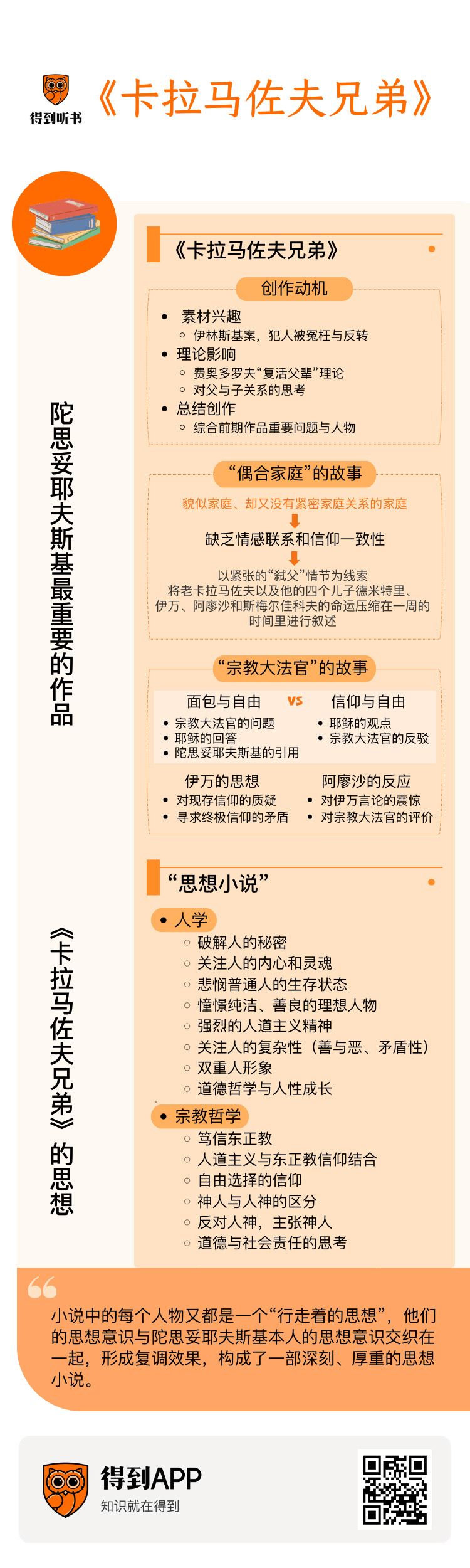

陀思妥耶夫斯基决定写作《卡拉马佐夫兄弟》,可能有这样几个原因:第一,他在被流放到西伯利亚的时候,在监狱里遇见一个杀害自己父亲的犯人,名叫伊林斯基。陀思妥耶夫斯基很早就想以这位犯人的经历写一部小说,后来又听说,这个犯人其实是被冤枉的,他在监狱里度过十年之后被无罪释放,因为真正的凶手后来被抓到了。这个让陀思妥耶夫斯基感到好奇和惊讶的“反转”,更加激起了陀思妥耶夫斯基对这个素材的兴趣。第二,陀思妥耶夫斯基当时深受俄国哲学家费奥多罗夫的“复活父辈”理论的影响。费奥多罗夫认为,人的复活,祖先的复活,不仅在精神上是可能的,甚至在肉体上也是可能的,他的学说在提出的时候被认为是天方夜谭,但是随着科技迅猛发展,人们开始意识到费奥多罗夫可能的确是一个先知。陀思妥耶夫斯基当时受费奥多罗夫影响,对于父与子的关系思考甚多,再加上对于从1840年代起便一直充斥着俄国思想界的父与子之争的一向关注,陀思妥耶夫斯基于此开始了这部专注于“父与子”问题的长篇小说的写作。最后,也是最为重要的原因,陀思妥耶夫斯基想在一部大型作品中对他之前的整个创作做一次总结。在《卡拉马佐夫兄弟》中,我们可以发现“穷人”“双重人”和“地下室人”的身影,可以看到他在《罪与罚》中呈现的凶杀场面和犯罪调查,也可以遇到他在《群魔》《少年》和《白痴》中提出的社会问题以及对这些问题的思考。也就是说,陀思妥耶夫斯基把他在之前的小说里分别探讨过的重要问题、分别塑造过的各种人物,全都放进了《卡拉马佐夫兄弟》这部小说之中。

《卡拉马佐夫兄弟》讲了一个“偶合家庭”中发生的故事,陀思妥耶夫斯基以卡拉马佐夫家两代五口的生活为描写对象,突出了不同生活态度和世界观之间的激烈碰撞。所谓“偶合家庭”,是陀思妥耶夫斯基发明的一个说法,就是指那种貌似家庭,却又没有紧密家庭关系的家庭,也就是“偶然组合起来的家庭”。这样的家庭,除了血缘关系之外,是缺乏情感联系和信仰一致性的。小说以紧张的“弑父”情节为线索,将老卡拉马佐夫以及他的四个儿子德米特里、伊万、阿廖沙和斯梅尔佳科夫的命运压缩在一周的时间里进行叙述。

作为一部“史诗小说”,《卡拉马佐夫兄弟》的人物不算太多,不像《战争与和平》那样有数百人出场。小说题目为《卡拉马佐夫兄弟》,小说的主人公自然就是这几位“兄弟”,也就是德米特里、伊万和阿廖沙这三兄弟,外加一个私生子。下面我们来对这卡拉马佐夫家的几个成员进行一个简单的介绍,介绍了这几个人物形象,我们也就能够了解这部小说的故事梗概,更重要的是,也就能够了解这部“思想史诗”的思想内涵了。

卡拉马佐夫家的一家之长,也就是卡拉马佐夫兄弟的父亲,名叫费奥多尔·卡拉马佐夫,他虽然出身贵族,但从小寄人篱下,常常被迫扮演小丑,养成了他冷眼面对周围世界的人生态度。后来,他利用结婚获得妻子带过来的比较丰厚的嫁妆,通过放高利贷,攒下了生活的资本。老卡拉马佐夫55岁,作为一家之长的老卡拉马佐夫游手好闲,荒淫无度,他有过两次婚姻,生下三个儿子,也就是德米特里、伊万和阿廖沙,此外,被他留下在家中当厨师的斯梅尔佳科夫,据说是他的私生子。卡拉马佐夫对几个儿子都不管不问,还与长子德米特里争夺财产和情人。家里有这样一位父亲,自然会让全家人都充满隔阂,甚至怀有敌意。老卡拉马佐夫不信上帝,嘲弄一切神圣的东西。但是,他也和小说中的其他人物一样,经常被“究竟有没有上帝”的问题所纠缠,所苦恼。他对阿廖沙说:“我无论多么傻,对这类问题总还是要想的。”面对上帝,他也常常感到恐惧。但是,在他的思想中占据上风的,还是不信神和不道德的思想。高尔基曾经把以老卡拉马佐夫为代表的这种精神类型称为“卡拉马佐夫气质”,认为其实质就是“既怯弱又大胆、但主要是病态而又恶毒的灵魂”。陀思妥耶夫斯基就是想用这样的家庭关系,来影射当时俄国社会的“父与子”关系,即虚无、激进的一代人给后代留下了负面的遗产。在小说的中部,老卡拉马佐夫在家中被人谋杀,究竟谁是杀人凶手,几个兄弟中究竟谁是弑父的人,这个悬念从此就成了支撑小说故事框架,加速叙事情节发展的重要元素。

嫌疑最大的弑父者就是老卡拉马佐夫的长子德米特里·卡拉马佐夫,他是老卡拉马佐夫第一次婚姻留下的唯一孩子。德米特里是一个退伍军官,他继承了父亲的好色习性和暴躁脾气,这使他经常与父亲发生激烈冲突,更何况他们父子两人还在争夺财产,争夺情人,也就是格鲁申卡。德米特里早有弑父之心,他也多次公开扬言要除掉父亲,但他其实不是真正的凶手。德米特里声色犬马,游手好闲,可是他也有真诚、仗义的一面。信仰和无神论的冲突,是他内心生活的一道主旋律。他曾经深有感触地对阿廖沙说:“魔鬼和上帝在进行斗争,而斗争的战场就是人心。”“尽管我卑劣下贱,可是上帝,我毕竟也是你的儿子啊!”他原本是为了钱财才决定娶卡捷琳娜为妻的,但在了解到了卡捷琳娜的真实处境后,他却千方百计地维护自己这位未婚妻的名誉;他恬不知耻地与父亲争夺情人格鲁申卡,可是包括格鲁申卡在内,人们却逐渐意识到了德米特里对格鲁申卡的真爱;父亲被害后,他的心灵受到巨大震撼,心中的上帝开始苏醒,最后,他虽然不是弑父的凶手,却甘愿去承受惩罚,因为他有过弑父的心,他决定用苦难来洗涤自己的灵魂。

卡拉马佐夫兄弟中的老二伊万·卡拉马佐夫,似乎在一切方面都与哥哥德米特里形成对照,作为小说中无神论、无信仰的最突出代表,他似乎也成了陀思妥耶夫斯基的主要论敌。陀思妥耶夫斯基在伊万的身上,集中起了现实社会中他那些思想论敌的主要观点。伊万温文尔雅,很有教养,他上过大学,是一位评论家,但他却是一个狂热的理性主义者,一个怀疑论者。他质疑一切,甚至怀疑信仰,他曾经对弟弟阿廖沙说:“我并非不接受上帝的存在,只是我谢绝了他的拯救。”但是,伊万是富有同情心的,面对生活中的种种不合理现象,他发出了自己的抨击,并将这些不合理现象的存在当成否定上帝存在的理由和证明。伊万的言论和思想对小说中的其他人物产生了很大影响,尤其是对老卡拉马佐夫的私生子斯梅尔佳科夫,伊万宣称的“人可以为所欲为”“可以做他认为合理的一切事情”“什么事情都是被允许的”等观点,实际上给了斯梅尔佳科夫杀害老卡拉马佐夫的理由和勇气。直到这时,我们才知道真正的杀人凶手不是大儿子德米特里,而是私生子斯梅尔佳科夫。伊万从小就恨父亲,其实在内心里也一直有着弑父情结,但看到父亲真的被杀了,尤其是在斯梅尔佳科夫向他承认了弑父行为之后,伊万意识到自己作为一个精神上的教唆者,他才是真正的凶手,他因此发疯。他在法庭上承认他就是弑父的凶手,这自然是他精神失常后的一个举动,但也是他内心真实思想的一个流露,是他开始自我惩罚的一种表现。作为一种怀疑精神的代表,伊万就像歌德的《浮士德》中的“否定的精灵”糜菲斯特,也是一个阴暗的魔鬼。在小说中,伊万的话是最有思想内涵的,其中合理的话和疯狂的话交织在一起,是《卡拉马佐夫兄弟》一书思想属性的主要来源之一。

真正杀害老卡拉马佐夫的凶手,是他的私生子斯梅尔佳科夫。这是老卡拉马佐夫奸污一位流浪街头的聋哑女子的结果,他的名字斯梅尔佳科夫(Смердяков)在俄语中有“发臭的”“无耻的”等含义。他心理阴暗,沉默寡言,和陀思妥耶夫斯基本人一样,也是一个癫痫病患者。他少年时最喜欢做的事情,就是把流浪猫活活吊死。斯梅尔佳科夫佩服伊万,接受了伊万的思想,他后来向伊万坦白,他杀死老卡拉马佐夫不是受德米特里指使,而是受到了伊万的影响。后来,在罪行败露之前,斯梅尔佳科夫自杀了。他的自杀表明,他也受到了良心的惩罚。

老卡拉马佐夫最小的儿子叫阿廖沙,在小说的开头,阿廖沙是当地修道院的见习修士,是佐西马长老的教子。但不久,阿廖沙被佐西马长老送回尘世,随后卷入了卡拉马佐夫家的迷局。与长兄德米特里不同,阿廖沙纯洁善良,乐于助人;与二哥伊万也不同,他是一个有信仰的人。阿廖沙可以说是《卡拉马佐夫兄弟》中的“正面人物”,像《白痴》中的梅什金公爵、《罪与罚》中的索尼娅一样,他也是陀思妥耶夫斯基精心打造的道德精神、理想性格的承载者,尽管这个形象有时也显得不那么有说服力。在小说中,阿廖沙的性格和思想似乎都是给定的,就像一个人间的耶稣。他在小说中起到了某种穿针引线的作用,目的就是与其他几位主人公相会,倾听他们的谈话,与他们就信仰问题展开争论。在小说在最后,在一个孩子的葬礼上,阿廖沙对他帮助过的一群小学生发表了“石头旁的演讲”,要他们永远相亲相爱,学生们含着泪水,向阿廖沙保证他们会永远记着朋友,永远爱每个人:

“让我们永远这样,一辈子都手拉着手!万岁,卡拉马佐夫!”科里亚再一次欣喜若狂地大声欢呼,所有的孩子们也都跟着欢呼起来。

这就是全书的最后一句话,小说也就结束在了“卡拉马佐夫万岁”的欢呼声中。

在《卡拉马佐夫兄弟》的第二部第二卷,有一篇“故事中的故事”,题目叫《宗教大法官》。这是伊万创作的一部长诗,伊万对弟弟阿廖沙说,他在诗中讲述了这样一个故事:在16世纪西班牙的塞维尔,当地年近90岁的宗教大法官遇见了降临人间、四处行善的耶稣,他把耶稣关进监狱,并向这个囚犯发出一连串诘问和责难。面对宗教大法官的“审问”,耶稣始终一言不发。最后,宗教大法官还是决定释放耶稣,而耶稣则轻轻地吻了一下宗教大法官的嘴唇。

故事里的宗教大法官对耶稣的诘问洋洋万言,成为伊万思想的系统表述,也是陀思妥耶夫斯基思考的表达。宗教大法官问耶稣的第一个问题就是“面包和自由”的问题:如果一个人可以赐予你面包,但要求你完全信服和顺从于他,你会接受这一点吗?耶稣不接受这一点,因为“假使面包必须用顺从和感激来换取,那还有什么自由可言”,陀思妥耶夫斯基直接引用了《圣经》中的那句名言:“人不能单靠面包活着。”可宗教大法官进一步质疑的是,如果自由和面包不可兼得,那你要选面包还是选自由呢?

接着宗教大法官又与耶稣谈到信仰,耶稣认为信仰不能仰仗奇迹,靠奇迹、神秘和权威来降服人的信仰算不上是一种自由的信仰。可宗教大法官质疑的是,人类真的要那么多自由吗,真的愿意为了面包放弃自由,又或是能够以自由的名义坚定地拒绝奇迹、神秘和权威吗?宗教大法官对耶稣说道:“你并没有剥夺人们的自由,甚至试图给他们更多的自由!但对于人而言,没有什么比良心的自由更为诱人的了,但同时也没有什么比它更为痛苦的了。”

伊万说出来的话让阿廖沙大惊失色,阿廖沙惊呼:“你的那个宗教法官不信仰上帝,这就是他的全部秘密!”“你也不信上帝!”伊万无疑是《卡拉马佐夫兄弟》这部思想小说中最具思想性的人物,作为无神论者的伊万,他借宗教大法官的话质疑了现存的信仰的正当性,但同时他又一直在苦苦寻求能够指引他的某种终极信仰,这就是他的思想的深刻矛盾性之所在。在后来关于《卡拉马佐夫兄弟》的解读中,《宗教大法官》及其“面包和自由”的问题,也就成了一个被解读和争论最多的问题。陀思妥耶夫斯基自己在谈到《卡拉马佐夫兄弟》的时候,也将“宗教大法官”这一节称为整部小说的“高潮”。

1924年,苏联文艺学家恩格尔哈特把包括《卡拉马佐夫兄弟》在内的陀思妥耶夫斯基的几部长篇小说定义为“思想小说”,这个说法与维亚切斯拉夫·伊万诺夫提出的“悲剧小说”和巴赫金提出的“复调小说”并列,成为20世纪二三十年代苏联文艺学中关于陀思妥耶夫斯基小说创作最有影响的三大概括之一。在恩格尔哈特之后,人们继续对包括《卡拉马佐夫兄弟》在内的陀思妥耶夫斯基的思想小说进行类型学研究,逐渐获得这样一些共识:首先,如恩格尔哈特所言,在陀思妥耶夫斯基的长篇小说中,“主人公即思想”,陀思妥耶夫斯基的小说人物都是“行走着的思想”;其次,陀思妥耶夫斯基把作品当成他本人思想的传声筒,作为一位广泛介入俄国当时社会意识形态论争的大作家,作为一位对俄国历史发展有着深远影响的大思想家,他的文学作品也是他的思想武器;最后,思想小说的内容会影响到其形式,影响到小说的结构、节奏和调性等形式因素,并最终使思想小说成为一种小说类型,甚至成为一种文学体裁。

《卡拉马佐夫兄弟》的思想小说属性,首先体现在小说中几个主要人物的“思想性”上。陀思妥耶夫斯基描写这样一个家庭,描写父与子之间的关系,描写老卡拉马佐夫与四个儿子之间的故事,说到底还是为了表达某种思想。卡拉马佐夫一家五口,其实都是陀思妥耶夫斯基心目中某一种思想的传声筒,通过他们的言行,通过他们的行为构成的比照,通过他们相互之间的争论和交锋,陀思妥耶夫斯基表达了他关于人和人的秘密的诸多思考。小说《卡拉马佐夫兄弟》的情节发展动力,与其说是揭开究竟谁是杀人凶手的谜底,不如说是在为了让小说中每个主人公都充分地表达自己的思想。卡拉马佐夫父子各有各的思想,而且他们每个人的思想自身也都是矛盾的、分裂的,他们相互之间又在进行着激烈的交锋和争论,有的时候我们感觉到,作为作者的陀思妥耶夫斯基,似乎对他笔下人物及其思想也失去了控制,作为作家的他,思想立场上似乎也出现了某种摇摆。所有这些,都使得《卡拉马佐夫兄弟》成了一首雄浑的多声部的思想大合唱,成了一部复杂的复调结构的交响乐。

但是,《卡拉马佐夫兄弟》毕竟是陀思妥耶夫斯基晚年一部深思熟虑、呕心沥血的巨著,它也是陀思妥耶夫斯基本人思想的一个艺术表达和综合显现。这部小说最典型不过地体现了陀思妥耶夫斯基“思想小说”中贯穿着的两个主要命题:

首先,陀思妥耶夫斯基的思想小说是“人学”,是关于人本身的探秘和思考,是文学人类学的标本。陀思妥耶夫斯基18岁时就在给哥哥的信中这样写道:“人是一个秘密。应该去破解这个秘密,即便你终生都在做这件事,也不要说是在浪费时间;我始终在破解这个秘密,因为我想成为一个人。”陀思妥耶夫斯基在他的一生中自始至终都在关注人,关注人的内心和灵魂。他像19世纪所有俄国大作家一样,对人和人的生活,尤其是普通人的生存状态表现出极大的悲悯,对纯洁、善良的理想人物表现出强烈的憧憬,具有19世纪俄国文学所普遍具有的强烈的人道主义精神。然而,与同时期许多俄国作家不太相同,陀思妥耶夫斯基更关注人的复杂性,他善于在某个临界点上观察人和人的灵魂,观察人的矛盾性,他发现每个人的心中都既有善也有恶,既有上帝也有魔鬼,既有仁爱也有残忍,既有自私也有慷慨。他的早期小说《双重人》的题目,几乎可以用来涵盖陀思妥耶夫斯基笔下的所有主人公。这样的文学人物塑造手法,实际上构成了一种“文学人类学发现”,构成了陀思妥耶夫斯基独特的“道德哲学”,即把善与恶的搏斗过程视为人性不断丰富、人自身不断成长的必由之路。由于陀思妥耶夫斯基对人的复杂性的不留情面的剖析和呈现,他往往被称为“残酷的天才”,其实,陀思妥耶夫斯基是一个对生活持正面看法的人,是主张“正面地”生活的人,他对人充满热情,寄予厚望。他在人的摇摆中肯定人的信仰,在人的不完善中看到人的价值,在人的复杂性中确立个性的存在意义,这充分体现了陀思妥耶夫斯基坚定的人道主义信念。

其次,陀思妥耶夫斯基的思想小说表现为一种独特的宗教哲学。陀思妥耶夫斯基笃信基督教,坚信作为基督教三大分支之一的东正教的价值,但是,他也把人道主义带入了东正教信仰,认为信仰同样也可以是一种自由选择,也应该,而且必须是一种自由选择的结果。自由选择,首先就意味着善恶选择,而只有怀有信仰的人才能意识到自己的存在价值和社会责任,才会对自我有更深刻的理解、判断和把握,他也才能成为更高意义上的自由人。因此,陀思妥耶夫斯基主张一种有自由的信仰,或者说是有信仰的自由,也就是不以牺牲个性为代价的统一,是所有个人心甘情愿的“聚合”。在这一点上,陀思妥耶夫斯基关于“神人”与“人神”的区分十分引人瞩目。所谓“神人”,就是具有人性的神,其实就是耶稣;而所谓“人神”,则是近乎于神的人,具有特殊能力和力量的人。陀思妥耶夫斯基反对人神,在他看来,神可以成为人,人却不能成为神。在他的文字中,神人用大写字母表示,人神则以小写字母开头。他的小说中那些试图充当人神的人,比如《罪与罚》中的拉斯科尔尼科夫和《卡拉马佐夫兄弟》中的伊万,都希望成为强人,成为“新的拿破仑”,成为“为所欲为的人”,但他们的尝试最终均以失败告终。也许陀思妥耶夫斯基是想借此表达,人如果不信上帝,自视为上帝,上帝便不再存在,道德便不再存在。正是因为在西方基督教中发现了人神的冲动,陀思妥耶夫斯基才反过来肯定东正教的价值。

陀思妥耶夫斯基的思想小说既是文学人类学,也是宗教哲学。借助对人的深刻理解,陀思妥耶夫斯基发现了信仰的重要性;借助对信仰的思考,陀思妥耶夫斯基发现了东正教的强大道德力量。我们可以说,陀思妥耶夫斯基在其小说中所体现出的思想,大致是审美的人道主义、理想化的东正教信仰和乌托邦的俄式社会主义之三位一体的合成。从这个角度出发去阅读和理解《卡拉马佐夫兄弟》,我们就不仅能够更深入地理解这部小说的思想内涵,也能更深入地理解陀思妥耶夫斯基及其世界观。

《卡拉马佐夫兄弟》的扉页上有一段题词,是从《圣经》中摘出的话:“我实实在在地告诉你们,一粒麦子不落在地里死了,仍旧是一粒;若是死了,就结出许多子粒来。”这句话后来也被刻在陀思妥耶夫斯基的墓碑上。陀思妥耶夫斯基的思想的种子落在他的小说中,落在《卡拉马佐夫兄弟》中,“结出许多子粒来”,幻化成小说中那些痛苦地徘徊着、思想着的主人公。

《卡拉马佐夫兄弟》是陀思妥耶夫斯基一生创作的绝笔之作,也是他最重要的作品,他的小说技艺和他的成熟思想都在这部作品中得到了最充分的体现。这部小说描写了卡拉马佐夫一家五口的生活和思想,其中的“弑父”情节起伏跌宕,但小说中的每个人物又都是一个“行走着的思想”,他们的思想意识与陀思妥耶夫斯基本人的思想意识交织在一起,形成复调效果,构成了一部深刻、厚重的思想小说。

以上就是为你介绍的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。《卡拉马佐夫兄弟》的电子书链接我已经为你附在文稿末尾,感兴趣不妨阅读一下。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.小说《卡拉马佐夫兄弟》的情节发展动力,与其说是揭开究竟谁是杀人凶手的谜底,不如说是在为了让小说中每个主人公都充分地表达自己的思想。

2.我们可以说,陀思妥耶夫斯基在其小说中所体现出的思想,大致是审美的人道主义、理想化的东正教信仰和乌托邦的俄式社会主义之三位一体的合成。