(英文原版)King: A Life 刘怡解读

(英文原版)King: A Life| 刘怡解读

你好,欢迎每天听本书,我是刘怡。今天我要为你讲的这本书,来头不小,它的书名叫King: A Life。这里的King可不能直译成“国王”啊,它是个英文姓氏——“金”。这位金先生,就是大名鼎鼎的马丁·路德·金。本书的书名可以翻译成“马丁·路德·金的一生”。这是一本2023年5月出版的长篇传记,它在美国引起的反响,可以说是现象级的。不光前总统奥巴马给它写了推荐语,在亚马逊网站和《时代》杂志的年度畅销书榜单上,它也长期高居前五。2024年4月,普利策奖委员会把年度最佳传记奖颁给了这本书,斯皮尔伯格更是宣布会把本书改编成纪录片。考虑到这是一本688页厚,足足1公斤重的“砖头”书,写的又是50多年前的历史人物,它会声名鹊起,实属不平常。

说起本书的传主马丁·路德·金,相信许多人都听过他著名的演讲“我有一个梦想”。喜欢美国现代史的朋友,也许还知道:金是一位牧师,是黑人民权运动领袖,1964年获颁诺贝尔和平奖,1968年遭到暗杀。但除去这些标签,以及演讲稿里的几个金句,金到底是一个什么样的人,一般人了解得并不多。其实,别说是中国,美国的情况也差不多。美国上一部马丁·路德·金的传记,是1986年出版的,已经过去30多年了。虽然近些年,美国的种族对立问题依旧严重,不少社会活动家和政治家在发表演讲时,都会引用金的著作。但对普通人来说,他的故事还是太遥远了。一些人甚至觉得,金之所以名气那么大,完全是因为他口才好,能说会道。还有人批评说,金是个妥协派。他总想争取美国政客的支持,反对武力抗争,私生活也不检点。他的历史地位,有被高估的嫌疑。

问题来了:真实的马丁·路德·金,到底是一个什么样的人呢?他对美国历史,究竟有哪些影响呢?这些问题的答案,就藏在今天这本King: A Life里。作者乔纳森·艾格在撰写本书时,用了一批独家档案,那就是20世纪60年代,美国联邦调查局对金的监视记录,包括电话录音。这些新解密的档案,充分展现了马丁·路德·金的个性气质、行事风范甚至性格缺陷。他英勇无畏,但时常被抑郁症困扰。他热情友善,却和许多曾经的战友分道扬镳。他一度信奉武力自卫,后来却倡导非暴力。他是凡人,不是圣徒。他也会脆弱,会反复,会抵挡不了名望和情欲的诱惑。

艾格在本书的序言里讲,他写这本书,不是为了神化马丁·路德·金,不是为了把他复杂而精彩的一生,浓缩成几个空洞的金句。相反,在写作本书时,他清楚地意识到:金不是一位深刻的原创性思想家,不是高瞻远瞩的先知,不是完人。但这些缺点,不会影响他对改善美国社会作出的贡献。金是英勇无畏的战士,他可以为了黑人群体的公义,放弃优越的个人生活。他是优秀的组织者和领导者,善于团结盟友,建立统一战线。他更是审时度势的战略家,富有政治眼光和韬略。正是在马丁·路德·金的规划和掌控下,美国黑人要求权利平等的诉求,一步步上升为政治议题,最终落实为具体的法案。他或许没有超越时代,但他已经把历史赋予他的可能性,运用到了极致。

艾格提醒读者,今天的我们站在历史后端,开了“上帝视角”,当然可以批评马丁·路德·金不够坚决,不够完美。但在20世纪五六十年代,他却是冒着天大的风险,在为美国黑人争取社会地位。他的敌人里有种族主义者,有联邦和州的高官,甚至有曾经的战友。为了心中的正义,他29次被捕入狱,还多次遭遇暗杀。今天看来稍显软弱的举动,在当时却需要莫大的勇气和牺牲精神。这些往事,通过作者艾格流畅的文笔,一一展现在了书里。学习完这本书,你不光能了解马丁·路德·金的生平,你还会在他身上看到,一切杰出领导者共通的特质,并获得鼓舞和启发。

本书作者乔纳森·艾格,是一位记者出身的传记作家。他曾为《华尔街日报》撰稿超过20年,也在大学教授写作课。艾格的代表作《(拳王)阿里的一生》,入选了美国《时尚先生》杂志评选的“史上最佳体育书籍”榜单。这本King: A Life,是艾格的第6部纪实著作,也是到目前为止,关于马丁·路德·金的最权威传记。相信它也会让你大有收获。

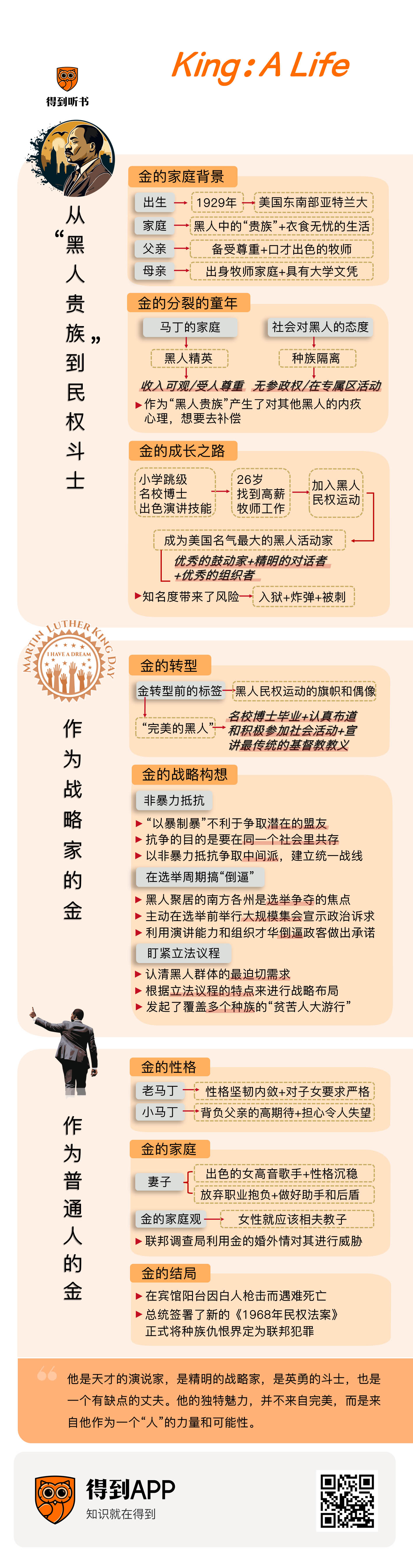

接下来,我就分三部分,为你介绍本书的主要内容。首先,我们来看一下,马丁·路德·金有着怎样的青少年时代,他为什么会成长为民权斗士。在第二部分里,我会为你分析,为什么艾格说马丁·路德·金是一位杰出的战略家,他对美国民权运动有哪些贡献。最后,我再为你概述马丁·路德·金作为凡人的一面,并对他的一生做出完整的总结。

马丁·路德·金这一生,只活了不到40岁;其中作为民权斗士的岁月,又只有13年。但他的性格特征、思维习惯甚至个人弱点,却是在27岁以前形成的,所以值得专门说一说。先来看他的家庭背景。1929年,马丁·路德·金出生在美国东南部的大城市亚特兰大。跟底层黑人家庭不同,他家属于黑人里的“贵族”,有自己的房子和汽车,三个孩子从小就过着衣食无忧的生活。金的父亲老马丁是一位白手起家,性格坚韧的牧师。他靠着打零工读完了神学院,又凭借出色的口才,说服信众出钱翻修了亚特兰大黑人区的教堂,因此备受尊敬。金的母亲阿尔伯塔也出身牧师家庭,是当时极少数拿到了大学文凭的黑人女性。小马丁后来能一路读到博士,跟父母的长期影响是分不开的。

作者艾格发现,马丁·路德·金的童年,过得其实非常分裂。老马丁每年的收入,相当于今天的5万美元,养活一家五口绰绰有余。但只要一出他家的街区,情况立马不一样了。要知道,美国虽然在南北战争结束后,就终结了黑奴制度,但南方地区很快出现了种族隔离现象。保守派控制的南方各州议会和政府,堂而皇之地规定:为了“尊重传统”,黑人只能住在专属的街区里,读黑人学校,一般的餐厅、酒店甚至车站可以拒绝黑人入内。黑人社区获得的住房和教育拨款,一直是最低的,大部分人只能蹲在破败的棚户区,十几岁就得辍学谋生。种族主义者又把教育和收入水平跟投票权挂上钩,黑人没了参政权,自然也谈不上为自己争取利益。讽刺的是,所有这些种族隔离政策,都是以法律的形式颁行的,程序上完全无懈可击。这就是美国历史上臭名昭著的“吉姆·克劳法”。就拿马丁·路德·金一家居住的亚特兰大来说,1940年这里有302万居民,其中黑人占40%。但为这120万黑人服务的,只有两所高中、一处公共游泳池和一家医院。就连老马丁这样的黑人精英,进了白人专属的商店,也会被赶出来。

单看家庭出身,小马丁似乎很难和底层黑人共情。他不会吃不饱饭,不会居无定所,更无须为教育问题操心。但他的牧师父亲,为他打开了接触真实社会的窗口。当时美国的黑人牧师,扮演的不光是宗教角色。他还要替自己所在的社区谋福利,为穷人筹集善款,并在许多城市的贫民区巡回布道。老马丁又是一个性格刚直,对社会不公充满愤懑的人。他从小就引导儿子去思考:为什么你和白人孩子,不能进同样的学校?为什么你的小伙伴,十岁出头就要开始打工?为什么咱们一走出黑人区,就会受到歧视甚至攻击?久而久之,小马丁产生了一种特殊的内疚心理。他觉得,自己身为“黑人贵族”,享受了不该有的特权,对其他黑人有亏欠。他想还上这笔情感上的债。

而马丁·路德·金选择的人生道路,是效仿他的父亲,成为一名牧师。这不光是因为,美国的教会系统对黑人比较友善,还因为小马丁有着出色的语言天赋。四五岁时,他就能大段背诵《圣经》里的章句,还学着父亲的样子,给小伙伴们“布道”。7岁进入小学后,他因为文化底子好,三次跳级,15岁就拿到了高中文凭,并被父亲的母校莫尔豪斯学院录取,主修神学。大学毕业后,小马丁又继续攻读硕士和博士。1955年,他在名校波士顿大学拿到了博士学位。据他的同学回忆,小马丁虽然长相平平,考试成绩也很一般,却是校园里的风云人物。他热情开朗,穿着得体,非常有异性缘。更重要的是,小马丁潜心打磨了自己的演讲能力,有了独门技艺。

说到马丁·路德·金的演讲,那在英语世界绝对是独一档的。他的特色,不是构建严密的逻辑链条,而是用铿锵有力的短句,华丽的《圣经》辞藻和富有韵律的排比句,把听众的情绪调动起来。作者艾格认为,这和马丁·路德·金的宗教经历是分不开的。他从小就在黑人教堂里长大,非常清楚:那些聆听布道的信众,文化程度不高,不懂复杂的神学逻辑。他们需要的是抚慰和指引,以及情感上的共鸣。而这些技巧,是可以通过反复练习和摸索,不断提升的。马丁·路德·金在研习演讲时,广泛参考了当时流行的神学普及著作,甚至是黑人灵歌。哪怕听众只有十几个人,他也会想象,自己是在对着几千、几万个人公开布道,捕捉听众的眼神和表情反馈。当然,他的缺点也很明显,那就是原创性不足。艾格发现,马丁·路德·金的高中毕业演讲,大幅引用了当时一位神学家的文章,没有标注原作者。他的博士论文,后来也在1991年被判定存在学术剽窃。换句话说,他只适合当传播者,而不是发明者。

不过,对26岁的马丁·路德·金来说,这些问题并不是大麻烦。博士毕业前,他就在阿拉巴马州首府蒙哥马利市找到了一份牧师工作,年薪相当于今天的4.3万美元,是当地黑人牧师里最高的。有一所大学还提议,稍后给他提供一个讲师席位。看上去,小马丁会像父亲一样,成为某个黑人地方社区的领袖,讲讲课、布布道,做一点力所能及的好事。但随后开启的黑人民权运动,彻底改变了他的人生,把他从蒙哥马利市的小小讲坛,推向了世界舞台。

马丁·路德·金加入黑人民权运动,得到了“天时”“地利”的双重加持。所谓天时,指的是时代背景。1932年罗斯福总统上台后,发起了“新政”运动,鼓励美国民间组建各种社团,帮助国家和社会走出“大萧条”的阴影。形形色色的黑人蓝领团体和社会组织,比如著名的“全国有色人种协会”,开始蓬勃发展。另外,“二战”期间,美国黑人士兵在前线浴血奋战,声望与日俱增。战后,他们中的一部分人进入大学,形成了一个年轻的黑人精英群体。到1955年前后,这些团体已经积累了20多年经验。他们开始公开呼吁,废除吉姆·克劳法,还黑人以平等的社会地位。

除了天时,还有地利。马丁·路德·金所在的蒙哥马利市,虽然只有12万人口,却是美国种族矛盾最尖锐的地区之一。南北战争时期,这里曾是南部邦联的首都,有着漫长的蓄奴历史。战争结束后,蒙哥马利市推行种族隔离政策,也是全美最早的。1955年时,占全市37%总人口的黑人,平均收入只有白人的一半。但蒙哥马利市的黑人,集中在蓝领服务行业,基本上都参加了民权社团,非常团结。这就为他们吸引全国舆论的关注,创造了可能。

1955年12月1日,蒙哥马利市的一位黑人女性罗莎·帕克斯,拒绝在公交车上给白人让座,被司机报警抓进了监狱。巧的是,这位帕克斯不是一般人,她是全国有色人种协会地方分会的秘书,还是民权社团的活跃成员,很有影响力。在帕克斯的召唤下,大半个美国的黑人活动家纷纷涌向蒙哥马利市,拉开了20世纪黑人民权运动的帷幕。但这些活动家,主要是外地人,他们需要本地民众的响应。而在蒙哥马利市,触达范围最广,对各个阶层的黑人居民都有感召力的组织,显然是教会。于是,马丁·路德·金作为本地教会的中坚力量,加入了抗争运动。他发表了热情洋溢的演讲,鼓励黑人民众抵制实行“白人优先”法则的公交公司,拼车上下班。他自己也身体力行投入行动。

注意了,抵制公交公司这个点子,并不是马丁·路德·金最早想出来的。但随着运动规模的扩大,他的声望逐渐盖过了外来活动家,成为“蒙哥马利抗争”中最耀眼的明星。原因有三点:首先当然是他的演讲才能,他能直接动员黑人民众,是优秀的鼓动家。其次,他是精明的对话者。马丁·路德·金从一开始就意识到,光是抵制公交公司,解决不了根本问题。种族隔离政策在名义上是“合法”的,抗争的重点应该是否定旧法。为此,他起草了清晰的“路线图”,一步步向政府施压。最终,地方法院在1956年裁定公交公司违宪,取得了实实在在的成功。另外,马丁·路德·金还是优秀的组织者。1957年,他把美国南方的黑人教会联合起来,组建了“南方基督教领袖会议”,专门负责为各地的黑人抗争提供法律和道义支持。这使得他在不到30岁时,就一战成名,成为美国名气最大的黑人活动家。

当然,知名度也意味着风险。1956年春天,马丁·路德·金第一次被捕入狱,从此开始了频繁和警察打交道的日子。不光保守派控制的地方政府嫉恨他,白人种族主义者,甚至黑人里的激进分子,也想暗杀他。1956年1月,一颗土制炸弹炸毁了金家的门廊。1958年9月,一位精神错乱的黑人妇女,把一柄长刀捅进了马丁·路德·金的胸口。要不是医生抢救及时,他可能当场就遇难了。这些波折,意味着前方还有更多艰难险阻,不会都是美好顺利的。

好,刚刚我们回顾了马丁·路德·金的童年经历,以及他参加黑人民权运动的契机。到1960年,马丁·路德·金已经跃升为黑人民权运动的旗帜和偶像。他回到了家乡亚特兰大,开始尝试扮演更重要的角色。注意了,我说的是“旗帜和偶像”,不是“领袖”,这当中有微妙的差异。应该说,马丁·路德·金很早就意识到,他是一个标准的“完美黑人”。种族主义者攻击黑人粗野、没文化,而他却是名校博士毕业。种族主义者攻击黑人懒惰、散漫,而他一边认真布道,一边积极参与社会运动。种族主义者还污蔑说,民权活动家是苏联人的间谍,而他宣讲的,却是最传统的基督教教义。这让他的整个形象都无懈可击。但如果他仅仅满足于这一点,他可能很快就会被更年轻,亮点更多的“完美黑人”所取代。作者艾格认为,金从1960年开始,完成了从“偶像”到战略家的转型,这是非常关键的一步。

为什么说金是一位战略家呢?他有哪些战略构想呢?作者艾格概括了三条。第一项,就是富有争议的“非暴力抵抗”。要知道,在上世纪60年代的黑人民权运动中,“以暴制暴”曾经是一个非常有影响的口号。一些著名活动家,比如罗伯特·威廉斯和马尔科姆·X,都倡导拿起武器,勇敢回击白人种族主义者。马丁·路德·金最初也同情这个派别,但他很快发现,“以暴制暴”不利于争取潜在的盟友。毕竟,在1960年前后美国的1.8亿人中,黑人只占10.5%,属于少数派。他们要想完全靠自己的力量,取得平等地位,是很困难的。而美国白人当中,存在为数众多的中立派。他们并不反对在法律上平等对待黑人,但因为受到刻板印象和负面宣传的影响,总担心黑人在和白人平起平坐之后,会影响社会治安和经济稳定。而“以暴制暴”,刚好暗合这部分中间派的担忧,无形中把他们推向了种族主义者。

马丁·路德·金提醒他的战友们:民权运动的目标,究竟是什么?是建立一个黑人掌权的新国家吗?要是那样的话,大多数美国黑人显然没有做好心理准备。既然不是要变更国家和政体,那黑人和白人的关系,就不应当仅仅是抵抗和斗争,还要有对话和沟通。大家最终是要在同一个社会里共存的,把白人里的中间派变成盟友,跟反击最极端的种族主义者,同样至关重要。而要争取中间派,就得占领舆论高地,得让那些中间派看到:一群诚实守法的黑人公民,就因为不公正的历史遗产,正在遭受欺凌和虐待。要达成这个目标,非暴力抵抗显然比动武更合适。

于是,从1960年开始,马丁·路德·金牵头组织了一系列静坐示威和万人大游行。在亚特兰大、伯明翰、华盛顿等大中城市,示威者和平占领广场和街道,要求获得平等的居住、就业和教育权利。正是在1963年的华盛顿游行中,马丁·路德·金面对25万听众,做了《我有一个梦想》演讲。这25万人里,既有黑人民权活动家,也有蓝领工会和学生组织的成员。可以说,非暴力抵抗虽然不是一项完美的战略,但它成功争取了多数中间派,建立了统一战线。

金的第二项战略,是在选举周期搞“倒逼”。前面说过,1800多万黑人,在美国的总人口里属于少数派。但在单次选举中,他们的投票意愿和投票倾向,却足以决定谁能成为总统,谁能当上联邦议员。尤其是黑人聚居的南方各州,一直是民主党和共和党争夺的焦点。1960年美国大选中,民主党候选人肯尼迪正是通过公开声援马丁·路德·金,并提名南方出身的林登·约翰逊为副手,争取到黑人选民的支持,才涉险击败了尼克松。马丁·路德·金很快就注意到了这一点。他认为,黑人不能只当白人政客的“工具人”。他们可以化被动为主动,在每个选举窗口到来前,举行大规模集会,宣示自己的政治诉求,倒逼白人政客做出表态和承诺。这一点对民主党政客尤其有效。

为什么非得是民主党人呢?因为20世纪60年代的美国民主党,名义上继承了罗斯福“新政”的口号,支持社会自由和种族平等。他们对民权运动造成的舆论风向,也比较重视。举几个例子:肯尼迪上台后,在1963年起草了著名的《民权法案》,其中明文规定:禁止在公共场所,比如餐厅、酒店和电影院,出现种族歧视行为。各州主管的州立大学,如果依旧固守种族隔离政策,联邦司法部可以强行介入。这项法案最终在肯尼迪遇刺后,于1964年由约翰逊总统签字生效。1965年,约翰逊政府又通过《选举法案》,确认黑人公民无论是否识字,纳税多少,都享有平等的投票权。这些都是黑人民权运动的重大成果。

但你可能不知道,所有这些法案,都是马丁·路德·金倒逼出来的。1964年是美国的大选年,马丁·路德·金提前一年开始布局,在伯明翰和华盛顿组织了大规模集会,并因此被捕入狱。当时他斩钉截铁地说:“现在就是最关键的时间窗。错过这一回,我们又得再等4年。”因为选举前夕的政治家,是最重视拉票,也最愿意做出承诺的。1964年《民权法案》,就是倒逼战略直接促成的。到了1965年春天,马丁·路德·金又在阿拉巴马州的塞尔玛,组织600多位追随者进行和平示威。他们遭到州警的暴力殴打,现场画面通过电视镜头传播到全国,为正在国会激烈攻防的《选举法案》添上了最后一捆柴。而马丁·路德·金的演讲能力和组织才华,又是倒逼战略得以成行的先决条件。

值得敬佩的是,金并没有因为经常和政界互动,甚至多次成为白宫的座上宾,就放弃在大是大非问题上的底线。他本来和约翰逊总统有着不错的私交,但在1967年,金认为约翰逊政府执着于扩大越南战争,消耗了本可以用在社会福利上的财源,因此公开参加反战集会,并与约翰逊决裂。从这件事也可以看出,金一直是个真正的硬汉。

金的第三项战略,是盯紧立法议程,这项战略和倒逼称得上异曲同工。应该说,金本人受到社会主义思潮的长期影响,他承认:经济平等是权利平等的基础。但他同时也认为,美国的贫困问题本质上是阶级问题,不是种族议题,不应当和黑人民权运动过度捆绑。对黑人群体来说,在法律上获得平等地位,是最看得见、摸得着的进步,也是最迫切的诉求。另外,立法议程是要在国会公开讨论的,整个流程相对透明,方便施加舆论压力。到了1968年,立法议程已经临近尾声,金也牵头发起了覆盖多个种族的“贫苦人大游行”,可见他并不狭隘,只是务实。

正是因为这三项精心规划的战略,马丁·路德·金在黑人民权运动中的角色,从最初的偶像,一步步升格为真正的领袖。在黑人群体获得平等地位的同时,金本人的社会声望也与日俱增。1964年,他成为当时最年轻的诺贝尔和平奖得主。在盖洛普民调评选的“年度最伟大人物”中,他高居第四。这既是荣誉,也是责任。

好,刚刚我们回顾的是马丁·路德·金对黑人民权运动的贡献。接下来,我们再看看他作为普通人的一面。马丁·路德·金的性格,受他父亲影响非常大。老马丁是个坚韧内敛的人,对子女要求很严格。小马丁从小就背负着父亲的高期待,后来又年少成名,时常担心自己会让家人和朋友失望。因此,他从26岁起,就受到抑郁症的困扰,每天只能睡着4个多小时。虽然他在公众场合露面时,总是笑容满面,神采奕奕,但内心有多疲惫,只有少数人知道。

这些疲惫和挣扎,很大程度上是由金的妻子科丽塔在分担。科丽塔曾是一位出色的女高音歌手,她比丈夫大两岁,个子更高,性格也更沉稳坚定。但为了马丁·路德·金的事业,科丽塔放弃了自己的职业抱负,专心做好丈夫的助手和后盾。站在今天的角度,这显然不太公平。金自己也承认,虽然科丽塔是他最亲密的伙伴,但他多少受到老一辈黑人传统偏见的影响,认为女性就应该相夫教子,遮蔽了妻子的光芒。另外,金也有婚外情人,这在他生命的最后几年,给他招来了一桩不小的麻烦,那就是来自美国联邦调查局的威胁。

联邦调查局对金的全面监视,始于1963年冬天。局长埃德加·胡佛偏执地认定,黑人民权运动背后,一定有苏联的操纵,他要从金身上找到蛛丝马迹。本书作者艾格认为,这种偏见带有强烈的种族敌意,因为胡佛不能接受,一个年轻黑人受到美国公众的拥戴,他一定要证明这背后有阴谋。联邦调查局花了4年半时间,都没有找到金是苏联间谍的证据,却意外发现了他的婚外情。胡佛企图用这件事来要挟金,他给金寄去匿名信,威胁说要让他身败名裂,甚至想逼他自杀。金没有屈服,但这件事恰恰说明,一部分美国人对黑人的敌意,从来都没有消失。

不光胡佛在敌视他,生命最后几年,马丁·路德·金过得非常挣扎。立法斗争告一段落之后,黑人民权运动出现了分化。一些激进的新生代活动家,开始反对非暴力原则,并公开批评金。还有一些人认为,反战活动和“贫苦人大游行”,不应该是黑人关注的重点,金是在多管闲事。面对这些责难,马丁·路德·金展现出了一如既往的勇气和耐心。他继续在全国奔走,呼吁合作和对话。只是,历史没有给他更多时间。1968年4月4日,马丁·路德·金在东南部城市孟菲斯的宾馆阳台上,被一名白人开枪击中,不幸遇难。他的去世在黑人社区中引发了巨大的悲痛和骚乱。直到那个时候,许多人才意识到,他们失去了一位多么重要的领袖。一个星期后,约翰逊总统签署了新的《1968年民权法案》,正式将种族仇恨界定为联邦犯罪。这也是金给他的黑人同胞,留下的最后一份法律遗产。

好了,关于这本King: A Life的主要内容,就为你介绍到这里。

距离马丁·路德·金去世已经过去半个多世纪了,美国黑人民权运动的高潮,也早已成为往事。对许多人来说,金的形象似乎已经变成了单纯的道德符号,或者金句的发明者。但艾格的这本书告诉我们:历史上的马丁·路德·金,始终是一个真实的、生活在时代中的人。他是天才的演说家,是精明的战略家,是英勇的斗士,也是一个有缺点的丈夫。他的独特魅力,并不来自完美,而是来自他作为一个“人”的力量和可能性,特别是面对危险和失败时,展现出的尊严。马丁·路德·金说过这么一段话:“我们将如何生存,取决于保持清醒,适应新思想,常怀警惕以及直面变化的能力。”这番忠告,适用于一切时代。

以上,就是这本书的精华内容。此外,你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.作为英语世界的著名演讲家,马丁·路德·金的特色,不是构建严密的逻辑链条,而是用铿锵有力的短句,华丽的《圣经》辞藻和富有韵律的排比句,把听众的情绪调动起来。这是他通过反复练习和摸索,形成的个人风格。

2.作为黑人民权运动的首席战略家,马丁·路德·金制定了三项行之有效的战略:一是非暴力抵抗,二是在选举周期搞“倒逼”,三是盯紧立法流程。

3.历史上的马丁·路德·金,始终是一个真实的、生活在时代中的人。他是天才的演说家,是精明的战略家,是英勇的斗士,也是一个有缺点的丈夫。他的独特魅力,并不来自完美,而是来自他作为一个“人”的力量和可能性,特别是面对危险和失败时,展现出的尊严。