《1848:革命之年》 裴鹏程解读

《1848:革命之年》| 裴鹏程解读

关于作者

本书作者迈克·拉波特是研究欧美现代革命史的专家,现任教于英国格拉斯哥大学。他曾参与“革命的多米诺骨牌”项目,这个项目研究的正是“1848年革命”对现代世界产生的一系列影响。

关于本书

作者综合各项研究得出:1848年就像是“历史的苗圃”,后来欧洲的社会革命、民族运动,尤其是20世纪欧洲的专制主义,都是在这块土壤中发芽的。现在欧洲很多国家内部政治两极化严重,也需要在1848年寻找答案。

核心内容

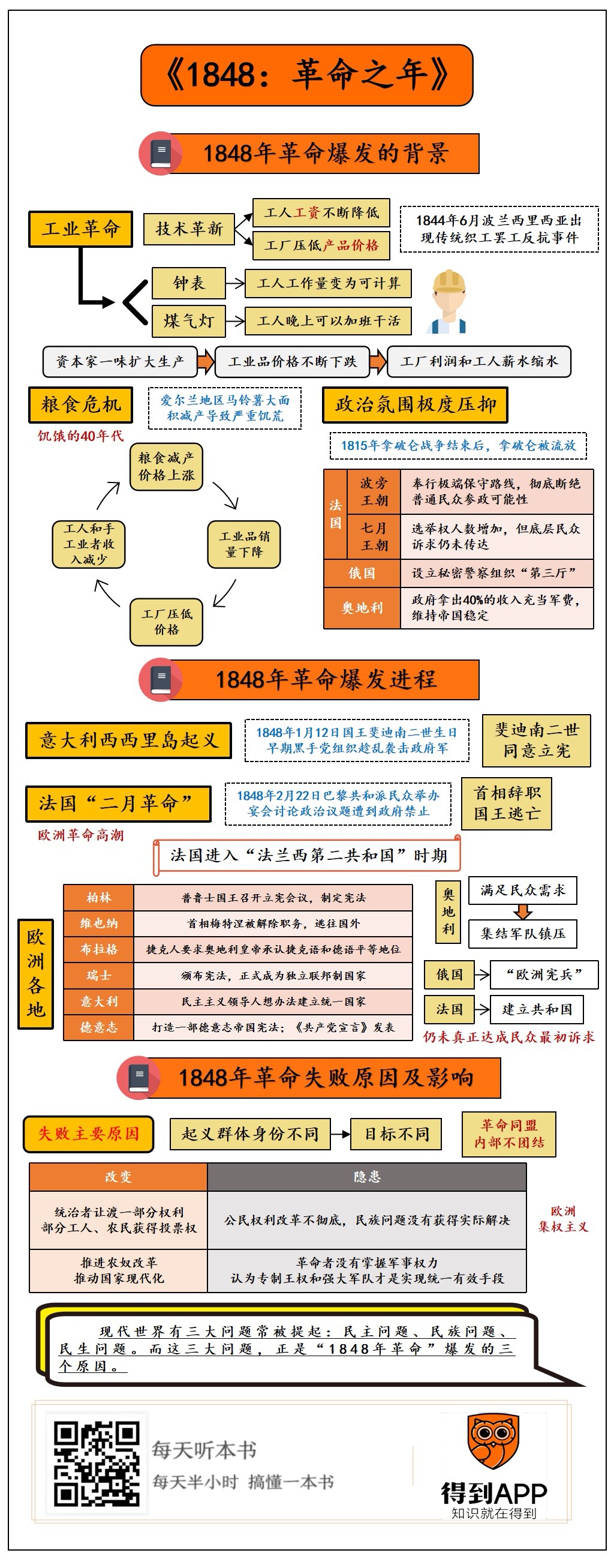

第一部分:背景。1815年拿破仑战败后欧洲实现了相对和平,为什么1848年会全面爆发革命?

第二部分:剧情。为什么各地革命汹涌而起,最终却几乎全部以失败收场?

第三部分:剧评。为什么一场突如其来的革命会为20世纪欧洲的集权统治埋下种子?

你好,欢迎每天听本书,今天为你介绍一本《1848:革命之年》。

对于欧洲来说,1848年是个非常关键的年份。1815年拿破仑战败后,欧洲实现了三十多年的相对稳定。但在1848年,欧洲各地突然爆发革命。1月,意大利南部爆发起义,2月法国巴黎发生革命,接下来,革命之火迅速烧到普鲁士、奥地利、匈牙利、波兰、丹麦等地。这是两次世界大战以前,欧洲历史上波及范围最大的革命运动。

这波革命大潮来得突然,结束得也很仓促,各地革命很快就被当局扑灭了。不过,欧洲历史进程却因此改写。比如,欧洲底层的工人、农民就是在这次革命后,才逐渐获得选举权的。还有,在此之前意大利和德意志只是两个地区概念,这次革命间接促成了意大利和德意志两国各自的统一。另外,今天的欧洲中部分布着许多国家,其实,这些国家在历史上长期都在奥地利的版图内,正是这次革命为中欧的裂解埋下伏笔。

以前,我们对于“1848年革命”的理解,差不多就是这些。今天这本《1848:革命之年》提到,这场革命的重要性还是被低估了。本书作者迈克·拉波特,是研究欧美现代革命史的专家,现任教于英国格拉斯哥大学。他曾参与“革命的多米诺骨牌”项目,这个项目研究的正是“1848年革命”对现代世界产生的一系列影响。

作者综合了多方观点在书中提到,1848年就像是“历史的苗圃” ,后来欧洲的社会革命、民族运动正是在这块苗圃中生长起来的。欧洲各国的现代政治脉络,常常要追溯到1848年。尤其是20世纪欧洲的专制主义,也是在这块土壤中发芽的。 1848年原本是欧洲改革的一个机会窗口,但很多欧洲国家错失了尽早法治化的机会。 德国和意大利便在20世纪错走了法西斯道路。即使在今天,欧洲很多国家仍然 面临着突出的内部政治两极化问题,左派和右派针锋相对,社会也因此撕裂。要想搞清楚这个问题,就需要追溯欧洲的现代史,特别是追溯1848年的革命。理解1848年革命,能让我们更好地理解今天的欧洲,而理解是沟通和协作的基础。

作者不仅带我们深入了解了1848年意义,仅从写作来说,这本书也值得一读。全书行文生动流畅,宛如一幅全景式的历史画卷。如果我们把1848年的欧洲看作一个舞台,法国、奥地利、普鲁士、意大利就是主要演员,它们在欧洲上演了一台波澜起伏的历史剧。

下面,我们分三部分了解这台大戏。

第一部分是这台戏剧的背景。1815年拿破仑战败后,欧洲实现了相对和平,为什么1848年会全面爆发革命呢?

第二部分,我们一起来看这场革命的剧情如何推进。为什么各地革命汹涌而起,最终却几乎全部以失败收场?

第三部分,我们随着尾声,听听本书作者的“剧评”。为什么一场突如其来的革命,会为20世纪欧洲的集权统治埋下种子?

我们首先来看,为什么欧洲会在1848年爆发革命。

回到1848年,这时的欧洲正在进行轰轰烈烈的工业革命。

18世纪60年代,工业革命首先在英国展开,随后在欧洲大陆遍地开花。到19世纪40年代,欧洲的工业化已经有了显著发展。城市中出现了许多工厂。工厂的烟囱里冒出浓烟,附近还有一栋栋工人宿舍楼。俯瞰整个欧洲,电报线、铁路轨道像蜘蛛网一样,在大陆上蔓延开。

作者提示我们说,工业革命非常重要,这一点我们有基本共识。但也由于它太重要了,久而久之“工业革命”变成一个模糊的宏观词汇。我们需要深入细节,才能体会它在欧洲社会触发的连锁反应。

技术革新是工业革命爆发的核心要素。技术的革新提高了生产效率,带来巨大经济收益。但换个角度看,技术和劳动力也是一对矛盾体。尤其是对于身处变革时代的普通工人来说,技术可能是一种可怕的破坏力量。

作者带领我们设身处地回到当时的具体场景:在传统生产模式下,生产对于体力和技术要求很高,比如在铁匠铺里打铁,在纺织作坊里织布,那些身强力壮的男性、经验丰富的工匠有主导优势。他们不仅是养活全家的一家之主,在社会上,也很有尊严。

但现代工业技术进入生产,这个局面就被颠覆了。有了机器,生产对人的体力要求、手工技术要求大大降低。这给传统生产带来双重冲击。首先,招工更方便,体力不占优势的妇女、儿童,经过简单培训后,也能上岗工作。工人工资因此不断降低。收入缩水的同时,工人的尊严感也在丧失。其次,工厂由于生产效率高,会采取薄利多销策略,一再压低产品价格。原来小本经营的小作坊,很快就破产了。

这两个冲击引起很多传统劳动者的不满。1844年6月,波兰西南部的西里西亚,就曾出现传统织工罢工反抗事件。这件事的起因是,从英国远销而来的廉价纺织品,冲击了当地的纺织业。同时,当地竟然也新建了纺织工厂,进一步挤占传统纺织工人的生存空间。这造成当地4万纺织工中,有3万人无力养家。 于是,愤怒的纺织工人冲进工厂,砸烂机器,发泄不满。

你可能会说,技术进步是历史趋势,一轮轮技术迭代是无法回避的。工人是否应该顺应潮流,融入现代工业生产呢?

先请你思考一个问题。你觉得,工业革命最重要的发明是什么呢?

我们首先想到的可能是蒸汽机。作者说,还有一种解释,工业革命对现代生活影响最大的,可能是钟表。因为,有了钟表,才有真正意义上的“时间”概念。传统社会并没有精确的时间观念,时间是按照天计算的,人们生活劳作,都是日出而作日落而息。但有了钟表,时间可以按照分秒计算。

当钟表用于工厂,工作量就变得可以计算。结果就是出现了卓别林的电影《摩登时代》里的场景。工人像机器一样,被锁死在流水线的某个环节。为了获得微薄的工资,他们过着紧张而不体面的生活。

工业革命还有个重要发明是煤气灯。对于家庭来说,煤气灯的出现,创造了丰富的夜生活。但对于工厂来说,煤气灯意味着,工人可以在晚上加班干活儿,这让工人每天在机器前的工作时长可以增加到14-15个小时。

工人这么拼命地工作,能换来什么样的生活呢?

资本主义发展,生产力水平提升了,但当时尚未形成现代国家制度,缺少宏观调控。资本家为了赚钱,也不管市场是不是已经饱和,一味地扩大生产。这导致工业品的价格不断下跌,工厂利润和支付给工人的薪水也跟着缩水。工人家庭为了生存,不仅成年男性要工作,连未成年儿童也要参加劳动。

《雾都孤儿》《大卫·科波菲尔》的作者狄更斯,12岁就在伦敦的华伦鞋油厂当童工,为玻璃瓶贴标签。 工业革命期间,聘用廉价的童工,是非常普遍的现象,最小的童工甚至只有4岁。据统计,英格兰和苏格兰143个水动力棉织厂中,有三分之二的工人都是儿童。 家长把孩子送进工厂,并不是因为他们不疼爱子女,而是生活所迫。

除了工作繁重,工人的生活条件还特别差。1832年,法国巴黎市中心贫民窟里,每位居民只有7平方米肮脏潮湿的生存空间。在这里生活的儿童,有一半活不过5岁,活过5岁的人,平均寿命也只有40岁。

正常生活已经很艰难了,19世纪40年代,欧洲又出现了粮食危机。

19世纪40年代被人称为“饥饿的40年代”。其中,最严重的是爱尔兰地区。当地粮食作物品种十分单一,主要是马铃薯。但当时欧洲各地的马铃薯都染上一种“枯萎病”,导致马铃薯大面积减产,甚至完全没有收成。因此,爱尔兰发生了严重饥荒。40年代初,爱尔兰的人口一度超过800万,饥荒一来,造成150万人死亡。 直到今天,爱尔兰岛上的人口,都没有回升到800万。

粮食减产引发了一个恶性循环。由于粮食变少,价格随之上涨,人们为了糊口,就得把更多钱用在购买食物上,工业品就只能少买点。而工厂为了售卖工业产品,只好继续压低价格。工人和手工业者收入随之进一步减少。工人或被降薪,或遭解雇,法国鲁昂的工人降薪幅度达30%,而在法国北部的纺织业重镇鲁贝,1.3万名工人中8000人被解雇,失业率高达三分之二。

既然生活这么艰难,为什么人们不通过政治途径来争取权益呢?

作者说,这是因为,当时整个欧洲都处于极度压抑的政治氛围中。

我们得先说到一个人,他就是拿破仑。我们常说,拿破仑把法国大革命“自由、平等、博爱”这些民主思想传遍欧洲,听起来,拿破仑做了一件大善事,推动了历史进程。但要注意,他也带来了死亡,拿破仑战争期间,欧洲的死亡人数相当于一战。 这也就不难理解,为什么欧洲各国要不顾一切,联手打败拿破仑。另外,欧洲统治阶层对法国大革命的混乱局面早有耳闻,所以,收拾完拿破仑后,欧洲保守势力空前高涨,严防死守,决不允许出现任何一点革命的火星。

1815年后的三十多年间,既是稳定的三十年,也是压抑的三十年。当时主导欧洲政治的,是法国、俄国、奥地利等国。

拿破仑被流放后,复辟的法国波旁王朝在政治上奉行极端保守路线,规定众议院议员必须出自全国最富有的11万纳税人。这项规定彻底断绝了普通民众参政的可能性。后来,波旁王朝被推翻,新王朝建立,史称“七月王朝”。在新政权下,拥有选举权的人数确实有所增加,但也只是从原来的11万人增加到17万人,只占法国总人口的0.5%。 底层民众的诉求,还是没处传达。

我们再说俄国。虽然法国距离俄国很远,但追求民主、平等的火种已经被拿破仑洒遍欧洲,所以俄国沙皇也整天提心吊胆,担心民众起义。于是,沙皇在国内搞了一个叫“第三厅”的组织,实际上就是俄国的秘密警察组织。这个组织人不多,但是能耐很大,掌握着大量线人,还可以调动宪兵。

相传,“第三厅”总部的某个办公室里有个暗门。警察可能把任何人叫去问话,如果他觉得某个人言语可疑,就会扳动扳手。被问话那个人会立刻掉进地牢,进而经历各种各样可怕的事情。

如果要问,哪个国家最痛恨拿破仑,那还得说奥地利。奥地利可是被拿破仑害惨了。之前,欧洲有个“神圣罗马帝国”,这个帝国几乎占据整个欧洲中部,今天德国、奥地利、捷克、斯洛伐克,还有东欧很多地区都在这个帝国版图里。而神圣罗马帝国的政治中心就在奥地利维也纳。奥地利的哈布斯堡家族也就是实际上的帝国皇室。虽说帝国只是名义上的,下面的邦国各自为政,但毕竟是那么庞大的帝国,又有一千多年的历史,这是多大一笔政治资产。没想到,拿破仑带人打过来,强行把这个千年帝国给解体了。 奥地利的哈布斯堡家族能不恨拿破仑吗?

解体后的奥地利,面积倒也不小,控制着匈牙利、捷克、斯洛伐克,意大利北部、波兰的一部分,还有今天东欧的罗马尼亚。但麻烦的是,境内11个民族,本来就按下葫芦浮起瓢。 拿破仑来了一趟,顺便把法国的民族主义思想也带来了。这就为帝国境内各民族寻求独立撒下了火种。

奥地利非常担心帝国瓦解。于是,政府竟然拿出40%的收入充当军费,维持帝国稳定。政府收入的40%是什么概念呢?做个不是很准确的类比,美国是当今世界军费开支最多的国家,军事部署遍布全球各地,但美国的军费支出也很少超过政府总支出的10%。 即使这样,美国也有点吃不消。回到奥地利在当时的处境,钱总共就那么多,在军事方面分配得多了,民政方面能用的就少了。当帝国境内出现饥荒,国家根本拿不出钱来赈济灾民。 而底层民众找不到合法途径来表达诉求,为了生存只有诉诸暴力。

那时看起来平静的欧洲社会,实际上暗流涌动,革命的洪流随时都会喷涌而出。

那1848年革命是怎么开始的?

欧洲革命的大幕,首先在意大利拉开。

作者说,在1861年意大利统一前,“意大利”并不是个国家名,只是个含糊的地区名。这里的北部被奥地利控制,中部是教皇的势力范围,南部是两西西里王国。两西西里王国包括今天意大利半岛南部的那不勒斯地区,和西西里岛地区。西西里岛地区尤其贫困。1848年的革命之火,正是在西西里岛点燃的。

我们知道,著名的黑手党就出自西西里岛。其实,黑手党跟这次革命也有点关系。

1848年1月12日是国王斐迪南二世的生日。 人们在西西里的首府巴勒莫举行集会。早已对国王统治不满的西西里岛民,借这个机会举着象征自由民主平等的三色旗,在街头高呼:“意大利万岁!西西里宪法万岁!”

就在这时,一群人手持刀具溜进巴勒莫城。他们是一群农民盗匪,来自贫困的乡下,他们日常靠勒索农民保护费过日子。你可能想到了,这就是早期的黑手党组织。 他们趁乱袭击政府军。政府军开火反击,民众长期压抑的愤怒瞬间爆发,越来越多人加入起义队伍,一同冲向当地政府。

西西里岛的起义,也点燃了那不勒斯民众的反抗热情。他们聚集在王宫前的广场举行示威游行。国王听说,还有源源不断的暴民从远处赶来,被吓坏了。为了保住王位,斐迪南二世只得同意立宪。

意大利南部的两西西里王国原本实施的是君主专制,国王权力极大。但面对汹涌的反抗,国王也不得不做出让步。这让意大利其他地方的民众也看到希望。意大利中部和北部许多城市,甚至欧洲其他地区的人们纷纷效仿,想要搏一把。

作者认为,让欧洲革命进入高潮的是法国的“二月革命”。

咱们前面说过,1815年拿破仑被流放后,法国退回保守状态,这样的压抑不时激起民众反抗。面对人民的不满,法国政府不仅没有退让,反而采取了更加严苛的控制措施。但这就像加高堤坝堵塞洪水一样,水流小还好说,水流大的话,溃堤是迟早的事。

1848年2月22日,失业工人、妇女儿童纷纷上街游行,他们高唱《马赛曲》,在街上构筑工事,点燃杂物。政府见势不妙,调动了国民卫队来控制局面,这更激发了群众的斗志,直接冲向众议院要求改革。

作者说,其实法国政府完全有能力镇压民众,但经历过无数次革命的法国当局很清楚,强力镇压就意味着统治者和民众彻底撕破脸,法国会再次陷入反反复复的暴力冲突中。 面对愤怒的民众,首相选择辞职。国王面对失控的局面,也想不出好办法,只得一拖再拖,最后放弃王位,逃亡英国。这是法国史的重要一刻,意味着法国将进入“法兰西第二共和国”时期。

法国的这场革命对欧洲的影响,就像朝柴堆里扔了一支火把。从3月开始,整个欧洲大陆都陷入了革命中。

在柏林,普鲁士国王被迫按照民众要求,向一百八十三名烈士脱帽致哀。然后,召开立宪会议,准备制定宪法。

在维也纳,人们把仇恨聚焦在首相梅特涅身上,欧洲长期的保守政治就是他一手推动的。奥地利帝国皇帝被迫解除梅特涅首相职务。75岁的梅特涅仓皇逃往国外。

在布拉格,处于奥地利统治下的捷克人,拒绝做二等公民。他们要求奥地利皇帝承认捷克语和德语之间的平等地位。

除此以外,在匈牙利的布达佩斯,在意大利的米兰、威尼斯,各大城市都扬起了三色旗,人们组建新政府,热火朝天地开起了制宪会议。一直在寻求独立的瑞士趁法国、奥地利和普鲁士等国自顾不暇,迅速颁布宪法,正式成为独立的联邦制国家。在意大利,在外流亡的民族主义领导人赶回当地,想办法建立统一国家。德意志各邦代表齐聚法兰克福,希望打造一部德意志帝国宪法。同年,《共产党宣言》发表。备受大工业打击的手工业者、工厂里食不果腹的劳工纷纷组织起来,争取工作的权利,要求摆脱贫困。

看起来,欧洲各地的革命都取得了有效的成果。但很快,革命形势便急转直下。

在情况最混乱的奥地利,皇帝使了缓兵之计,先满足民众需求,然后纠集大量军队开往首都镇压民众。但奥地利的地盘太大了,只靠奥地利皇帝顾不过来,不得不请帮手。于是,俄国当起“欧洲宪兵”,四处帮人灭火。而法国虽然实现了政体更迭,建立了共和国,但民众最初的诉求并没有真正达成,选举权基本上还是被有钱人掌握着。

回头看,1848年革命开局时形势明明一片大好,为什么结束得那么仓促呢?

作者说,除了俄国等保守势力出手帮助以外,更主要的失败原因,还要从起义群体自身来找。

你肯定发现了,各地起义,最初都能以摧枯拉朽之势迅速获胜。真的是因为统治者不堪一击吗?

作者分析说,如果只有普通民众,起义并不能成功。起义群体中还有很多不同身份的人。比如,同样希望扩大政治权力的中产阶级,与统治者有矛盾的贵族群体,以及希望开创政治新局面的自由主义者、激进主义者。 不同的群体,在参加起义的时候,目标是不一样的。

因此,当统治者做出一点退让,起义联盟就破裂了。有钱人担心自己的财产被波及,所以见好就收。普通农民,经过一通抢砸之后,出了心中恶气,还是愿意回家过安稳日子。更要命的是,有的时候旧政体已经被端掉,那接下来的新政体采用什么制度呢,是君主立宪制,还是共和制?自由派和激进派立刻掐起来。革命同盟内部先垮掉了。这时,统治者已经整顿好人马杀回来,他们凭借军事优势,重新掌握主动权,像扫落叶一样把脆弱的起义者通通清理掉。

听起来,1848年革命进行得非常草率,这场如流星一样迅速消逝的革命,能带来什么影响呢?

作者认为,1848年革命虽然没有彻底颠覆欧洲的统治现状,但统治者们也见识了民众的强大力量。为了坐稳宝座,统治者不得不让渡一部分权力,数百万欧洲人第一次体验到了政治是什么样的。部分工人、农民获得了投票权,甚至有人被选为议员。

这场革命还带来一个重大变化,那就是推进农奴制改革,为广大农奴松绑。 改革农奴制,或废除农奴制,不只有益于农民,其实也有益于统治者。过去实施农奴制的时候,农奴是土地贵族的私人财产。而解放农奴后,农奴就会脱离贵族控制,成为国家公民,直接受政府管理。土地贵族的势力,也就相应地被削弱了。长远来看,这推动了国家的现代化。

不过,1848年革命仓促结束,也留下很多隐患。作者说,除了公民权利改革不彻底,民族问题也没有获得实际解决。比如,奥地利境内的十几个民族,还在奥地利王国的统治下。由于匈牙利人非常多,奥地利想了个折中办法,把奥地利帝国变成“奥匈二元帝国”。俗话说“一山不容二虎”,奥匈帝国到底谁说了算呢?可以想到,“二元帝国”仍然不是个稳妥的解决方案。

其实,1848年留下的最大隐患,是为后来欧洲的集权主义埋下祸根。作者提到,1848年其实是被“错过”的一年,大部分欧洲国家错失了一劳永逸走上自由法治道路的机会。

1848年明明进行了很多改革,为什么是被“错过”的一年呢?

就拿德国来说。20世纪的纳粹德国曾给欧洲乃至世界带来深重灾难。而纳粹德国的基因可以在1848年找到。

1848年革命期间,德意志地区的很多人提出应该建立一个统一国家,并建议由相对强大的普鲁士国王来统治德意志帝国。听起来,这是个好事,但这个建议被普鲁士国王拒绝了。

普鲁士国王很清楚,如果他这么做了,首先,奥地利皇帝会不满。因为奥地利地区也说德语,奥地利的哈布斯堡家族原来享有过“神圣罗马帝国皇帝”这个头衔,凭什么把正统的奥地利剔除出去呢?而且,德意志各个邦国之间矛盾重重,并不是把这些邦国随便兜在一起就成为国家了,普鲁士国王不想招惹那么多麻烦事。结果,提出统一主张的那些人,反而被当成危险分子遭到军事镇压。

作者说,历史不能假设,但在1848年的德国人面前,的确曾经有一条道路,通往统一。准确说,这是一条议会式的,由民众推动的“自下而上”的统一之路。

那为什么1848年的德意志没有选择这条路呢?后人进行了很多反思,想到的答案是,因为革命者没有掌握军事权力,因此被保守的德意志各邦国军队击败。

我们知道,后来俾斯麦通过一系列战争,完成了“自上而下”的统一。虽然结果都是统一,但战争换来的统一,让德国人的思维发生了变化。人们更加相信,只有强权的领导,特别是德意志强权的领导,才能带来德意志的统一。

早在1862年,俾斯麦就曾说:“当代的重大问题并不是通过演说和多数派决议就能解决的,这是1848年和1849年犯下的最大错误,而是要用铁和血来解决。”在“铁血宰相”俾斯麦的治理下,德意志帝国虽然也有议会制度,但形同虚设,专制主义和军国主义已经迅速生长起来。

作者认为,二十世纪的欧洲出现了两个法西斯国家,一个是德国,还有一个是意大利。意大利的法西斯主义,也可以在1848年找到类似的源头。

著名学者安东尼奥·葛兰西曾被墨索里尼抓捕入狱。葛兰西曾思考过这样一个问题:为什么统一后的意大利没能避免陷入法西斯独裁统治。他的答案是:意大利中产阶级自由派过于软弱。 简单说就是没有掌握军事权力。

意大利实现统一的方式跟德国一样,也是某个王国经过一系列统一战争完成的。意大利人民也认识到,原来专制的王权和强大的军队才是实现统一的有效手段。作者说,这给法西斯的生长,提供了肥沃的土壤。

到这里,有关“1848年革命”的精华内容,就为你介绍完了。

最后,其实我们还可以从另一个角度重新理解一下“1848年革命”的意义。

现代社会有三个议题常被提起。第一是“民族问题”,民族冲突和战争仍在今天不断上演。第二是“民主问题”,这是各个国家发展道路上,始终关注、不断完善的重点。第三是“民生问题”,贫富差距常常是引发社会矛盾的根源。

这三个现代重要议题,正是1848年革命爆发的三大原因。

好,以上就是这本书的精华内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击红包分享,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

撰稿、讲述:裴鹏程脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

1848年原本是欧洲改革的机会窗口,但很多欧洲国家错失机会,为后来的集权和分裂埋下隐患。

-

现代社会有三大课题常被提起:民主、民族、民生。而这正是“1848年革命”爆发的三项原因。