《1493:物种大交换开创的世界史》 曲飞工作室解读

《1493:物种大交换开创的世界史》| 曲飞工作室解读

关于作者

查尔斯·曼恩是《大西洋月刊》《科学》和《连线》等知名刊物的撰稿人,曾三次进入美国国家杂志奖决赛的作者,被美国律师协会、美国物理研究会和兰南基金会授予过与写作相关的奖项。他的另一著作《1491》赢得了美国国家学院传播奖的年度图书奖。

关于本书

《1493:物种大交换开创的世界史》,全新解读哥伦布登上美洲大陆之后的世界史,令人眼界大开的科学解释,真正的全球高度的研究成果,本书先后被《纽约时报》、《华盛顿邮报》、《泰晤士报》、《纽约客》、《出版人周刊》等知名刊物推荐。

核心内容

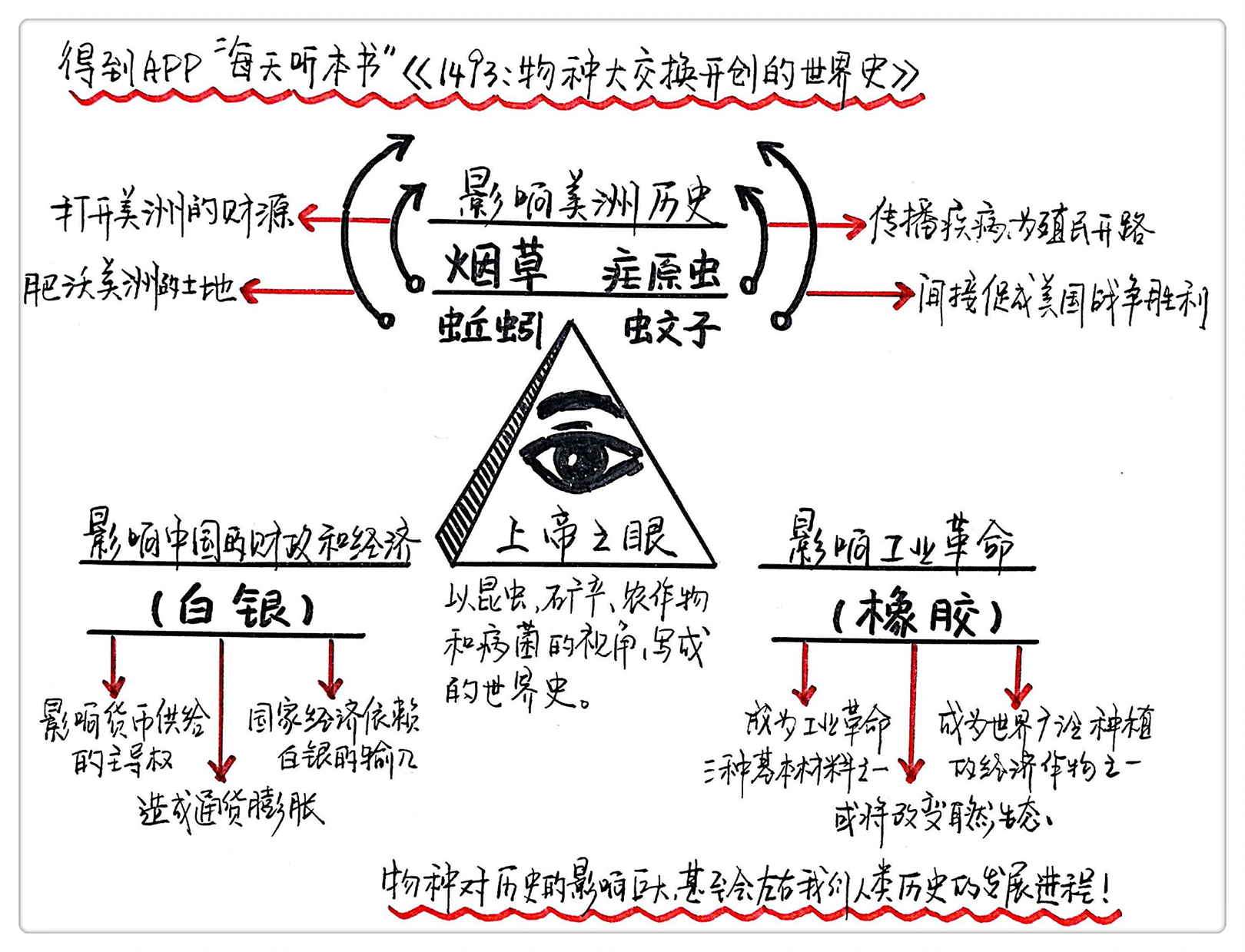

本书打破了人们过去对全球化的刻板印象,提出了一个新的观点:造就我们今天历史的,不光是我们以前想的什么英雄、伟人,还要归因于从1493年开始的,东西半球之间的物种大交换,就像书的副标题写的:“物种大交换开创的世界史”。

用这个眼光来看,美国的奠基者,不是华盛顿、杰斐逊这些人,而是烟草、蚯蚓和蚊子;英国工业革命,最大的功臣也不是造出改良版蒸汽机的瓦特,而是橡胶;灭亡了大明王朝的,也不是李自成或者多尔衮,而是来自美洲的白银……可以说,这是一部以昆虫、矿产、农作物和病菌的视角写成的世界史,会给你的历史观来个完完全全的更新。

你好,欢迎每天听本书。今天要给您说的,是一本500多页的大书,书名很特别,是一个数字:1493。这是一个年份,1493年,那这一年有些什么事儿,值得写这么厚一大本书呢?其实这还得从之前的一年,也就是1492年说起,1492年10月12日,欧洲的航海家哥伦布,率领船队抵达了美洲,今天的巴哈马群岛,1493年,哥伦布返回西班牙,欧洲人这才开始一点点知道,原来还有这么一大片以前不知道的地盘,这就是所谓“哥伦布发现新大陆”。

当然这个说法有点殖民主义的味道,人家美洲土著早在这块大陆生活了成千上万年了,哪轮得到你哥伦布来发现呢?不过,哥伦布来到美洲,这确实是人类历史上一件划时代的大事。在这之前,东西半球之间有大西洋隔着,彼此都不知道对方的存在,更不用说交流,但是从这以后,这些相互隔绝、孤立的文明就被连成一体,可以说我们今天的全球化,就是从哥伦布踏上美洲的那一步开始的。

这些,以前我们讲过的《极简人类史》,还有《哈佛中国史》的第五卷、第六卷,里边都提到过,但是今天这本书,把这个问题讲得更透、更深,也更有趣,同时提出一个观点:造就我们今天历史的,不光是我们以前想的什么英雄啊、伟人啊,还要归因于从1493年开始的,东西半球之间的物种大交换,就像书的副标题写的:“物种大交换开创的世界史”。

用这个眼光来看,美国的奠基者,不是华盛顿、杰斐逊这些人,而是烟草、蚯蚓和蚊子;英国工业革命,最大的功臣也不是造出改良版蒸汽机的瓦特,而是橡胶;灭亡了大明王朝的,也不是李自成或者多尔衮,而是来自美洲的白银……可以说,这是一部以昆虫、矿产、农作物和病菌的视角写成的世界史,会给你的历史观来个完完全全的更新。

这本书的作者查尔斯·曼恩,是美国知名的科普作家,可以说是一个大杂家,他的作品在美国律师协会、美国物理研究会,还有《财富》杂志、《名利场》这些跨度很大的机构和媒体,都拿过奖,甚至还给 HBO 电视台(就是出品《权力的游戏》的那个台)写过剧本,可以说是一位知识谱系非常庞杂、思维非常跳跃、善于触类旁通的跨界达人,而他的作品也是这样,用一些生动有趣的故事,来阐释他的这些脑洞大开的观点。

在这,我们也按照他的这种方法,通过三个有趣的故事,来展示这一段物种大交换开创的世界史。

先来看第一个故事,虫子是如何成为美国奠基者的。虽然1493年开始欧洲人就向美洲殖民,但那会英国实力还不强,直到16世纪末,他们才打败当时的海上霸主西班牙,有条件组织海外殖民。1607年,英国人组织的弗吉尼亚殖民公司在美洲大陆建立了第一个定居点,詹姆斯敦(这是用当时的英国国王詹姆斯一世的名字命名的)。当时英国人对美洲情况不了解,以为这里遍地金银,也没好好收集情报,就组织人跑到这来挖,结果詹姆斯敦这个地方,根本没有金银矿,什么都没挖着,殖民地陷入粮荒,加上还有周围的印第安人袭击,他们在詹姆斯敦的日子那是苦不堪言。到了1610年,眼看要维持不下去了,一个新来的英国殖民者,叫约翰·罗尔夫,想了一个点子,他开始在詹姆斯敦种植烟草。

烟草就是原产在美洲的,印第安人是世界上最早的烟民。西班牙人发现之后,从印第安人那学到了怎么种烟、怎么制烟、怎么抽烟(当时叫“喝烟”,因为觉得烟雾像液体一样),然后把烟卖回欧洲,一下就赚大了,欧洲人都开始抽烟,而且越抽越上瘾。不光欧洲,还传播到印度、日本、中国,烟草成了西班牙人重要的财源,所以他们小心防范。但是这个罗尔夫还是想办法搞到了烟草种子,在詹姆斯敦种植,后来又卖回英国,这就打破了西班牙人的烟草贸易垄断,詹姆斯敦靠种烟草起死回生,罗尔夫本人也发了大财。好莱坞有个著名的卡通片《风中奇缘》,故事背景就是这个时代,故事里的女主角印第安小女孩波卡洪塔斯,是确有其人的,后来她就嫁给了这个罗尔夫。

可以说烟草就是新旧大陆之间物种大交换的一个重要品种,并且对历史产生了重大影响,没有烟草,英国的殖民者在美洲很可能站不住脚,那样可能也就没有后来的美国了。不过要说影响更大的,还是下面这个。

詹姆斯敦烟草生意越做越大,英国来的贩烟船越来越多。当时的船都需要带一些压舱的东西,比如石头、泥土,为了海上航行抗风浪。英国船从英国带来的压舱土,里面就隐藏着一种小生物,就是蚯蚓。蚯蚓看起来不起眼,但是对环境影响太大了。以前詹姆斯敦这一带,乃至北美洲中北部的蚯蚓,冰河期之后就灭绝了,英国的蚯蚓一来,迅速吃掉地里边腐烂的枯枝败叶,再把其中的养分排泄到土壤里,同时在土地里挖出能通水通气的通道,这样一来土地就肥沃得多了,一些从枯枝败叶中获取养分的灌木、苔藓也生存不了了,很快多出了很多利于耕种的开阔地,可以说蚯蚓把美洲的生态环境整个翻新了一遍,所以达尔文评价说,“很难说,是否还有其他物种像蚯蚓这样,为世界历史做出了如此重大的贡献”。

随着环境的改变,殖民者的地盘越来越大,在詹姆斯敦的基础上连成片,就成了美国的第一个州:弗吉尼亚。而通过对美洲生态环境的改造,欧洲殖民者也获得了对美洲土著越来越大的优势,最终鸠占鹊巢,把印第安人的领地变成了自己的殖民地,这些殖民地,在独立之后,就成了今天的美国。

还有一种和蚯蚓同样对美洲历史影响重大的物种,是疟原虫,疟就是疟疾的疟,疟疾就是俗称的打摆子,这是一种困扰我们人类几千年的病了,严重的可以致命。顺便说一下,屠呦呦获得诺贝尔医学奖的青蒿素,主要功能之一就是治疗疟疾。疟疾就是由疟原虫引起的,这是一种人体血液里的寄生虫,但疟疾的传播,要通过蚊子,蚊子叮了一个体内有疟原虫的人,就会把疟原虫连血液一块吸进去,再叮下一个人,也就把疟原虫传播给下一个人了。

疟疾这种病还有一个特点,就是潜伏期长,最长能到半年多,当时的条件也检查不出来,所以,有的携带疟原虫但是还没发病的欧洲人,就把这种病带到美洲了。美洲之前是没有疟疾的,所以人也没有免疫力,更没有治疗手段,同时中美洲热带地区蚊子又特别多,就这样,疟疾在美洲传播开,土著大量死亡,而欧洲人虽然也会染病,但毕竟他们医疗和防治水平都更高一些,受的影响也小。所以,疟疾,包括之前西班牙人带到美洲的天花、霍乱、流感、肺结核,这些病菌和疾病,可以说为欧洲人在美洲的扩张开了路。

疟疾在美洲的泛滥,还有一个大影响,那就是,人死得太多,劳动力不够了,怎么办?只能从境外引进,一种,是从英国本土、爱尔兰这些地方招募合同工,另一种,就是从非洲引进黑奴。虽然在当时,亚当·斯密就论证过,自由的劳动者,创造的价值和效率,必定超过奴隶,但是从短期来看,那肯定还是奴隶成本更低啊。就这样,非洲也跟着倒了霉,很多西非的黑人被抓,被卖到美洲充当奴隶,这也给后来的历史造成了巨大影响,包括美国南北战争,还有持续到今天的种族问题、文化冲突。作者说,虽然不能把这些都归结到疟原虫和蚊子头上,但是在这些历史进程中,物种大交换引起的影响,还是很显而易见的。

我们再说回蚊子,虽然它们传播各种疫病,造成大量死亡,但是对美国人来说,蚊子也为他们立过大功。1780年,美国独立战争正打到比较艰苦的相持阶段,当时英军的总司令错误判断形势,以为南方的南北卡罗来纳这些州是支持英国的,然后他就派出重要将领康华利,率领一支主力部队到这,准备发动群众。

结果当时的南部正在闹疟疾疫情,当地人已经有一定免疫力了,但是康华利带的这支部队,三分之二的人来自从没有过疟疾的苏格兰,一到这很快就病倒了,7700人的部队,只有3800人能动弹,其他的都卧病不起。康华利只能往北撤,准备回纽约休养,结果在1781年10月,走到约克镇,被大陆军(就是独立战争期间的美军)和法国舰队海陆合围,给堵在那一通打,最终不得不投降,这就是美国独立战争中有名的最后一战:约克镇大捷。当时的人开玩笑地把这种蚊子叫做“革命蚊子”,可以说,除了美国国父们的运筹帷幄,传播疟疾的蚊子,对美国独立战争同样功不可没。作者引用另一位历史学家威廉·麦克尼尔的话来形容,说在约克镇的英军投降仪式上,蚊子在开国元勋们的肩膀上高高飞扬。

所以你看,从烟草到蚯蚓再到传播疟原虫的蚊子,这些物种对历史的影响,是不是超出我们的预料呢?这就是这本书的第一大部分,物种大交换对美洲历史的影响。下面我们再来看跟我们更相关的下一部分:物种大交换对亚洲,特别是我们中国的影响。

当年哥伦布航海,本来是想找到通往亚洲的新航路,无意中发现了美洲,但是西班牙人对亚洲还是始终念念不忘,所以他们不光是在西半球占领了美洲,还在亚洲寻找落脚点,终于,到了1565年,他们建立了第一个在菲律宾的殖民据点(菲律宾这个名字,就是用当时的西班牙国王腓力二世的名字命名的)。非常巧,第二年,中国的嘉靖皇帝死了,他儿子继位,就是隆庆皇帝。又过一年,1567年,隆庆皇帝推出新政策,结束嘉靖朝的海禁,开放对外贸易,这就是明朝历史上有名的隆庆开海。可以说,这跟西班牙人经营菲律宾,在时间点上切合得非常紧,所以双方的贸易很快就发展起来。

中国商人卖给西班牙人中国特产的丝绸、瓷器、茶叶,而西班牙人提供的,就是白银。这白银哪来的?不是菲律宾当地产的,而是西班牙人从他们在南美洲的殖民地开采出来的。1544年,西班牙殖民者在今天的玻利维亚发现了一座巨大的银矿山,就是大名鼎鼎的世界银都波托西,几乎一整座山都是银矿石。后来他们发明了用水银提纯银矿石的方法,这白银简直就是取之不尽了,当时波托西出产的白银,占了全世界白银供给量的一半以上。这些银子,那当然都进了西班牙人的腰包,但其实,他们也只是过一遍手,就又付给中国商人了。因为跟中国商人交易,只能使用白银或者银币来支付。据估算,从隆庆开海到明朝灭亡,这70多年时间,全世界至少三分之一的白银流入了中国。

这部分内容,我们讲《哈佛中国史》的时候就有提过,但是为了把它说透,在这我们有必要多解释一下,为什么中国商人对白银这么痴迷。

这就要先交代两个金融学上的概念,法定货币和商品货币。法定货币就是政府发行的货币,本身没什么价值,它的价值就来自于政府的赋值,政府宣布它有效,最典型的就是纸币。而商品货币,是指本身有一定商品价值的,比如金银等贵金属,或者一些原始部落用来当货币的贝壳、皮毛,多少都有一点价值。

法定货币的好处是,它的发行权在政府手里,政府控制货币供应,但是,一旦发行得过多,就会引起通货膨胀,最典型的情况就是,你扛着一麻袋的纸币到市场,还不够买一个馒头。中国是世界上最早发行纸币的国家,北宋那会儿就有了,比欧洲早500多年,但是在当时的经济学水平下,人们认识不到通货膨胀的问题,南宋后期和元朝,都滥发纸币,造成严重的通货膨胀,所以到了明朝,朱元璋想废除纸币,改用商品货币,也就是铜钱。

但问题是中国的铜矿资源,经过这么几千年,到了明朝也开采得差不多了,铜矿格外稀缺,导致铸造一枚面值一文钱的铜钱,花费的工本费就得两文往上,所以明朝政府又不得不发行纸币。另外明朝的货币发行制度还有一个非常糟糕的地方,就是新皇帝一登基,就铸造新的铜钱,之前皇帝发行的铜钱就大幅贬值甚至不能流通了,这就意味着,你辛辛苦苦攒的铜钱,说不定哪天皇帝一咽气,就变成一堆废铜烂铁了。

所以你看,明朝的商人既不敢信任纸币,也不敢信任铜钱,那他们能信任什么呢?就只有比铜钱价值更恒定的贵金属:白银。而中国本土的白银又很稀少,所以,在菲律宾,当渡海来到这的中国商人发现,西班牙人手里有大量白银,西班牙人也发现,中国人能卖给他们非常廉价又优质的丝绸,双方是一拍即合,大量的美洲白银,就这么流入了中国。

可能你觉得,这么多银子流入中国,我们国家有钱了,这不是好事吗?没错,明朝中后期美洲以及日本白银的大量流入,确实有利于经济繁荣,但是同时也带来了大麻烦。

第一,这个银子,是通过民间贸易流入的,政府虽然制定了各种贸易政策,但在当时的技术条件下,对白银流入的控制力很有限,而银子可不是一般商品,那是货币,这就意味着政府丧失,至少是部分丧失了货币供给的主导权。想想,要是谁都能发行钞票,那这国家的金融秩序能不乱套吗?

第二,银子作为直接的流通货币,铸造和流通的过程中是有损耗的,而为了弥补这个损耗,就得不断地获取白银,这就让国家经济更依赖于白银的输入。

第三,最重要的,大量白银的流入,超过社会财富的增长速度,那就跟大量印钞票结果是一样的,就是造成通货膨胀,银子越来越不值钱。而明朝的税收,虽然已经用货币代替实物了,但是只规定了税银分量,比方说一个人或者一亩地一年缴税银子几两,而没考虑实际购买力,所以,虽然国库里堆了大量的银子,钱数上看,没少,但从实际上购买力上看,这些银子一直在贬值。

几十年后,就接连发生了我们熟悉的事件,先是努尔哈赤崛起,进攻大明,后来又有李自成起义,国家内忧外患,到处需要用兵,而国库里的银子,实际上已经大幅贬值,贬值到不足以支撑庞大的军费开销,仗打不下去,明朝也就灭亡了。这么看来,明朝把自己的财政和经济跟美洲白银拴在一起,其实就已经注定了这个结果,所以从这个意义上看,也可以说,是来自美洲的白银,导致了大明灭亡。

与此同时,欧美这么大的丝绸需求量,也导致中国出现了密集的丝绸织造行业,特别是在盛产桑树的江南地区,这就是我们的历史书里说的,所谓“明朝后期出现了资本主义萌芽”,而这些被大量引进到欧美的丝绸,也对当地经济产生了巨大的冲击,这也是物种大交换(或者更准确地说是物产大交换)影响世界历史的例证。另外,和白银一起被引进中国的,还有烟草、番薯、玉米,特别是后两种,耐旱又高产,为中国清代的人口增长做了贡献。不过作者这个观点,现在看起来有点老了,因为新的研究显示,美洲高产作物虽然明末就引进中国了,但是大面积种植,是清朝后期的事,影响力体现出来就更晚,所以“物种交换对清朝人口的影响”,也不宜太高估,这些内容我们就不多展开了。下面我们来看,物种大交换影响世界历史的第三个故事:橡胶与工业革命。

提到工业革命,可能我们第一反应,都会想到那些大机器,特别是蒸汽动力的,像早期的火车、轮船。蒸汽机确实可以说是工业革命的一个logo,但是这种大机器能运转,少不了一些重要部件,比如,橡胶垫和橡胶塞,如果没有这些部件来起到密封作用,蒸汽机的效力会大打折扣。

那么橡胶是从哪来的呢?可能你已经猜到了,这也是从一种原本南美洲独有的植物——橡胶树上提取的。南美洲的土著早就发现,割破橡胶树,把流出的汁液收集起来,等它们凝固之后,会非常结实又有弹力,所以土著人就用橡胶制造各种器皿,还用橡胶的汁液来制造防水的衣料。橡胶树本来只产在南美洲的亚马逊河流域,但是早在欧洲人达到美洲之前,橡胶制品就已经传到中美洲。当时中美洲的玛雅人,还有阿兹特克人(大致在今天墨西哥这一带)盛行一种球类运动,使用的就是橡胶制成的球。

后来,在16世纪初,西班牙人征服阿兹特克帝国之后,一些阿兹特克人就跟着他们来到欧洲,把这种运动也带过来了。欧洲人看他们玩的球这么有弹力,比欧洲人玩的用皮革或者软木做的球弹力好多了,简直看傻了,这才认识了橡胶这么一种既坚固又有良好的弹性和可塑性的材质。之后几百年中,欧洲人一直试图开发橡胶的用途,但主要是用在防水材料上,像防水布,还有胶鞋,虽然一度是非常抢手的商品,但橡胶更大的用场还在后头。

18世纪开始,欧洲发生了工业革命,高潮就是1776年瓦特造出了改良版的新型蒸汽机。蒸汽动力,比之前的人力畜力强太多了,但是蒸汽机的汽缸之类的地方需要尽可能地密封,早期使用的是软性金属或者植物纤维,效果都不太好,这时候就有人研究,把橡胶用来作为蒸汽机密封材料。

天然的橡胶达不到标准,主要是不耐高温,当时的化学家就试图加工这种材料。在美国就有这么一位,说他是化学家吧,其实他也不太懂化学,就是不断尝试把橡胶跟各种化学物质和药剂混合在一起,经过5年的研究,负债累累。终于在1839年,一个偶然的机会,他发现把用硫磺处理过的橡胶烧制之后,能得到一种既结实,又有延展性,同时还耐高温的新材料,他把这个过程命名为“硫化”,得到的这种新材料,就是硫化橡胶。这就是今天最重要的工业原料之一硫化橡胶的来历,发明或者说发现了硫化橡胶的这个人,名叫 Goodyear ,一般翻译成固特异,今天著名的轮胎橡胶公司固特异,就是后人为了纪念他,用他的名字命名的。

硫化橡胶的应用效果,比之前用来密封和连接的软性金属啊、植物纤维啊,都好得多,所以很快被推广,这相当于给工业革命又添了一把火。后来又发展到更多领域,别的不说,你看一辆汽车上,有多少地方用到橡胶材质的材料(比如轮胎),就知道橡胶对工业革命有多重要了。就像作者引用一位加州大学学者的话说,工业革命需要三种基本材料,就是钢铁、化石燃料和橡胶。

橡胶对人类历史的影响,到这还不算完,由于工业化在全球范围内的铺开,对橡胶的需求越来越大,仅靠南美洲亚马逊河流域的原产区,已经供不应求了。这样,人们就把橡胶树移植到非洲、东南亚这些热带地区,作者说,在1493年之前,亚马逊河流域之外看不到一棵橡胶树,但是现在,橡胶树已经成了全球种植最广泛的经济作物之一。

橡胶的经济价值,当然是造福了这些产区,但是,同时引起的生态问题也值得注意。作者写这一部分内容的时候考察了很多橡胶产区,包括我们中国的西双版纳,这些地方的一个共同特点,就是橡胶树的种植让之前原生的很多动植物,都销声匿迹了。而这种外来物种的大规模入侵,最终会导致什么结果,可能还要一个更长的时间才能体现出来,而且很可能那一天到来的时候,我们会发现这个结果是我们无法承受的。

以上就是这本《1493:物种大交换开创的世界史》的主要内容,这本书通过几个故事,介绍了1493年开始的、东西半球之间的物种交换,以及对欧、亚、美、非几大洲历史产生的影响,带给我们一种对世界历史发展的全新认识。我们以往认为,人类就是历史的绝对主角,但其实我们往往忽略了,其他物种(也包括没有生命的矿物)对历史的影响,有时候来得更大,甚至会左右我们人类历史的发展进程。所以,这本书其实也提醒了我们,看待历史、看待生态环境、定位人与自然的关系,我们需要更开阔的视野,和一颗更深怀敬畏的心。我想,这就是我们读这本书的意义。

撰稿:王谨 脑图:摩西 转述:于浩

划重点

1.英国人带去的蚯蚓改善了美洲的生态环境,也使欧洲殖民者借此获得了对美洲土著的优势,最终把印第安人的领地变成了自己的殖民地;蚊子传播的疟疾击溃了英国士兵,使被殖民的美国赢得了独立战争。

2.西班牙人的白银大量流入中国,造成明朝通货膨胀、金融秩序混乱,最终走向灭亡。

3.蒸汽机的运转离不开南美洲独有的橡胶,橡胶促进了英国工业革命的发展。