《魏晋之际的政治权力与家族网络》 段文强解读

《魏晋之际的政治权力与家族网络》| 段文强解读

关于作者

仇鹿鸣,复旦大学历史系副教授。

关于本书

主流学术界认为,司马氏之所以能从曹魏手中夺取政权,是得到了士族阶层的普遍支持。但是,这本书认为司马氏不但不属于士族,也没有得到士族的支持。他取代曹魏,和曹魏取代汉朝,在性质上都是权臣篡位。作者凭借本书获首届“普隐人文学术奖”。

核心内容

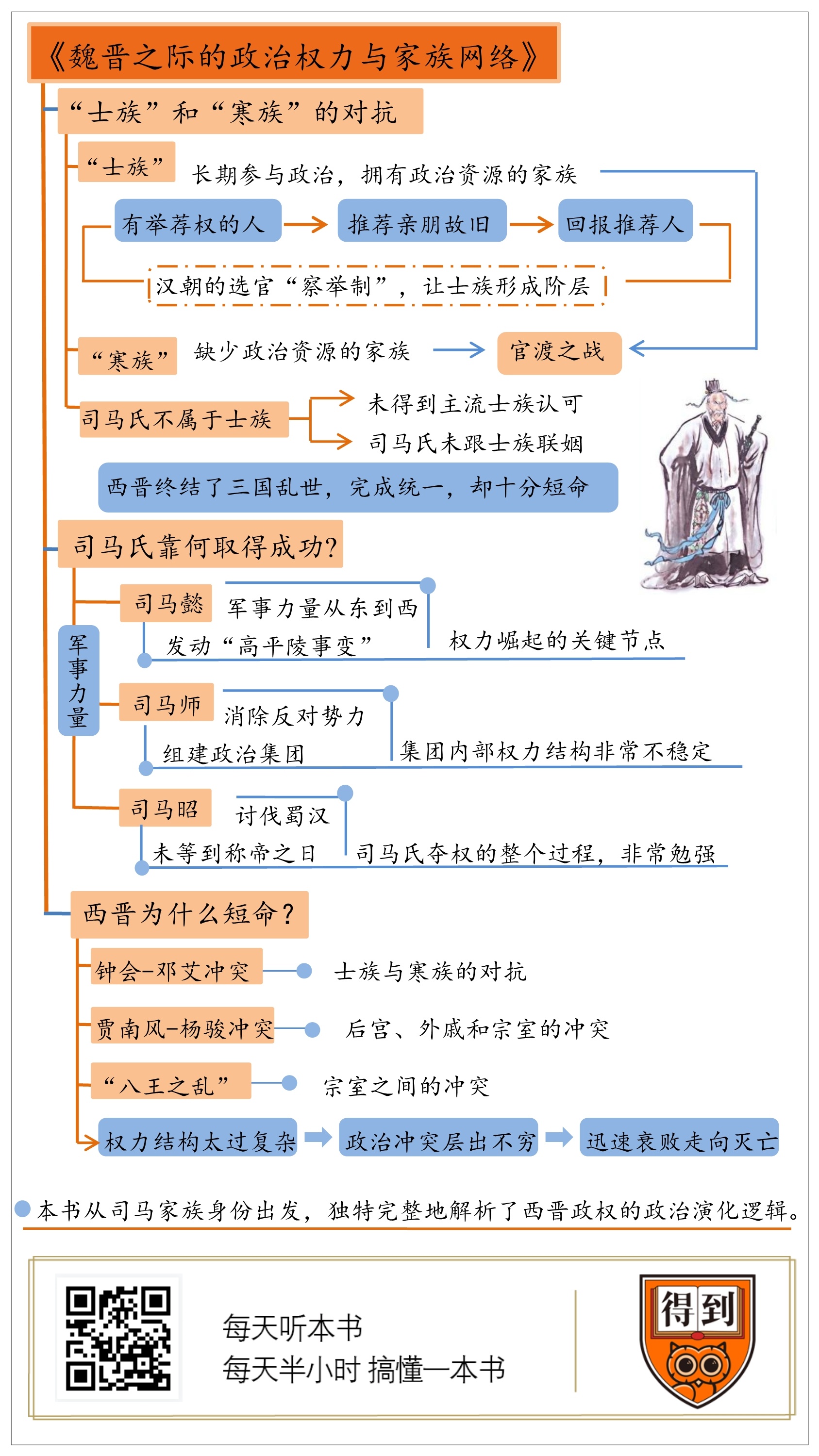

第一部分,“士族”和“寒族”的对抗,到底是怎么一回事?第二部分,司马氏究竟是靠什么取得成功的?第三部分,西晋短命的原因。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书名字有点长,叫《魏晋之际的政治权力与家族网络》,作者是复旦大学副教授仇鹿鸣。“魏晋之际”的“魏晋”指的就是三国时期的曹魏政权和后来的晋朝。熟悉历史的人都知道,东汉是亡于曹魏,曹魏又是亡于晋朝。公元220年,曹丕接受汉献帝的禅让,建立了魏政权。45年后,司马炎又接受魏元帝的禅让,建立了晋政权。这就是西晋。西晋结束了三国时代的割据,统一了中国。

不过,西晋是中国历史上存在时间最短的朝代之一。满打满算,不过只持续了51年。西晋灭亡后,不但司马氏衰落了,更坏的结果是,又开启了新一段长达400年的分裂时期,也就是我们经常听到的“五胡乱华”和“南北朝”。

这里其实隐藏着一个奇怪之处:古代中国,除了一开始的秦国,后面基本上是一治一乱的循环。乱世之后的统一王朝,都能维持一定时间的稳定长久。而西晋终结了长达近百年的三国乱世,完成了统一,为什么就这么短命呢?

在回答这个问题之前,我想先给你简单介绍一下学术界对于三国时期的一个主流看法。这个观点认为,三国表面上看是军阀争霸,底层逻辑却是“士族”与“寒族”之间的对立。士族和寒族最大的区别,就是出身不一样,掌握的社会资源也不一样。在“官渡之战”的交战双方里,袁绍是“士族”,曹操是“寒族”。结果曹操取得了决定性的胜利,之后寒族势力就占了上风。这一点我们后面详细说。

顺着这个二分法的逻辑,主流学术界也认为,司马氏之所以能从曹魏手中夺取政权,是得到了士族阶层的普遍支持。但是,这本书就告诉你,实际情况不是这样。司马氏不但不属于士族,也没有得到士族的支持。他取代曹魏,和曹魏取代汉朝,在性质上都是权臣篡位。寒族和士族的对立,并没有因为西晋政权的成立而消除。恰恰相反,这两股势力,反倒都成了这个新生国家的掘墓人。

好,接下来我们就通过三个部分来了解本书的主要内容。第一部分,我们先来说清,“士族”和“寒族”的对抗,到底是怎么一回事?第二部分,我们再来看看,司马氏究竟是靠什么取得成功的?第三部分,我们就来详细分析和总结,西晋为什么这么短命。

我们先来说第一部分,“士族”与“寒族”的对抗。

最先提出这个观点的是史学大家陈寅恪,他的原话是:“东汉儒家大族之潜势力极大,虽一时屈服于法家寒族之曹魏政权。然百足之虫,死而不僵,故必伺隙而动,以恢复其旧有之地位。河内司马氏,虽即承曹睿之庸弱,渐握政权。至杀曹爽以后,父子兄弟相继秉政。不及二十年,遂成帝业。”

这段话的意思是说,士族原本有很大的政治权力,但是在乱世中,却被武力强势的曹魏寒族政权给压制了。但是随着曹魏政权后来逐渐衰落,士族出身的司马氏,趁着这个机会,在士族集团的支持下,又占了上风,成就了帝业。

简单来说,“士族”指的是,当时长期参与政治,并积累了一定政治资源的家族。比如,袁绍和杨修所在的家族都是士族。三国电视剧里,袁绍总是挂在嘴上说的“四世三公”,就是彰显他士族身份的一个标志。“四世三公”的意思是,连续四代都有成为“三公”的人,“三公”指的就是司徒、司空、太尉这三个最高的行政官职。由于“三公”的职位被一个家族长期垄断,这个家族就积累了很强的政治资源。袁氏和杨氏是顶尖的士族,除此之外,还有“累世九卿”和“累世郡守”,也就是长期出任九卿和郡守的家族。这些家族的政治势力没那么大,所以是二级或三级士族。而这样的家族,在当时还有很多。“士族”已经成了一个集团甚至阶层。

那么,问题就来了:为什么士族多到可以形成一个阶层呢?这还得从汉朝的选官制度上找原因。汉朝施行的制度是“察举制”,每个正式官员都可以举荐人才。一个人被举荐之后,就会成为候补官员,在通过一些简单的考核之后就能参与政治。在当时,举荐标准主要是两个方面,才与德。如果一个人在才能和品德方面被认为达到了一定标准,就可以被举荐。

这个制度的出发点虽然是好的,但在具体实施中却出现了偏差。最大的问题是,举荐的标准,它没法量化。怎样是有“才”,怎样是有“德”,全看推荐人怎么说。实际操作起来,只要被举荐的人没有什么明显的瑕疵,就都能留用。所以你看,这就从择优变成了取及格了。又因为没法量化,被推荐人的政治起点,很大程度上得看是谁举荐的。这样一来,人际关系就变得特别重要。

大部分拥有举荐权的人,都会举荐自己的亲朋故旧。而等到这些人进入政治,掌握举荐权之后。他们就又会利用手中的权力回报当初举荐自己的人,让这些人的后代也可以进入官场。这就是当时官场的潜规则。

当这种规则实行一段时间之后,就形成了很多掌握政治资源的家族,袁绍的袁氏和杨修的杨氏就是其中的代表。曹操的高级谋士荀彧,来自颍川荀氏;诸葛亮,来自琅琊诸葛氏;大都督陆逊,来自江东的陆氏。这就是士族的由来。在政治利益上,他们彼此之间有一定的依赖,所以算是一个阶层。

士族是有政治资源的家族,那对应的寒族就是缺少政治资源的家族。比如曹操就是寒族出身。曹操是宦官的养孙,他们家只有父亲曹嵩当过“三公”之中的太尉。这样出身的人,在身份上不被士族接纳。比如,袁绍曾经骂曹操是“赘阉遗丑”,说他是宦官的后代。从这个角度看,“官渡之战”也是寒族与士族的决战。最终曹操胜出,这就造成了“士族屈服于寒族”的局面。

当时很多士族都依附于曹操。比如杨修、陈群、荀彧这些人都来自士族。所以陈寅恪才说,司马懿所在的司马氏也是士族。司马氏取代曹魏政权,并不是个人或单个家族的篡权,而是士族恢复政治上的旧有地位。但是,这本书就颠覆了这个观点。

最大的疑点是,司马氏其实不属于士族。刚才说过,士族有一个特点,就是要长期的参与政治,并形成一定的政治网络。但是,司马氏不具备这个特点。首先,司马氏原本是武将出身,司马懿的高祖父司马均是东汉的征西将军。从司马均往上,历代也都是武将。司马氏开始出现文官,是司马均获罪自杀之后的事,而且也没有达到“四世三公”的级别。其实主流士族并不认可司马氏。即使嘴上认可,心里也不是真正认可。在当时,士族为了达成更强的政治联盟,通常都会联姻。谁也不会轻易把女儿嫁给别人,所以,婚姻关系是真正承认对方地位的体现。事实就是,没有一家士族跟司马氏联姻。司马懿的妻子是普通官吏的女儿,他的儿子司马师,娶的是曹魏宗亲,并非士族人家的女儿。可见司马氏从来都不是士族,也没有进那个圈子,也就更不可能代表士族取代曹魏政权。

如果我们遵照陈寅恪那个逻辑,司马氏是士族,那后来的西晋就是士族的天下。但现在不一样了,我们应该重新评估西晋政权的性质。这个政权的背后,没有来自士族深厚政治资源的支持,实际上从一开始就是非常脆弱的。

这就是我们要说的第一部分内容。这就又带来一个问题,既然司马氏没有得到来自士族的政治支持,那他是靠什么夺取政权的呢?这就是我要在第二部分里给你讲的内容。

简单地说,就是依靠军事力量。

司马懿参与政治比较早,在曹操时期就被启用,不过他始终比较边缘化。司马懿真正接触核心政治,是在曹丕时期。在曹丕还是太子的时候,司马懿就辅佐过他,他们有一种超越君臣的信任关系。这一时期,司马懿达到了副宰相的级别,但还没办法主持朝政。他在政治上真正崛起,是在曹丕去世之后。

曹丕在位七年就去世了,他去世之前任命了四位大臣来辅佐自己的儿子,分别是曹真、曹休、陈群和司马懿。其中,曹真和曹休是曹家人,陈群是士族,司马懿算是寒族。在政治地位和权力上,曹真、曹休是第一序列,陈群是第二序列,司马懿是第三序列。司马懿既不掌握政权,也不掌握兵权。当时,曹魏最主要的敌人是蜀汉,因此军事重镇在西部,由曹真掌控。但不久之后,曹真去世了,为了应对来自诸葛亮的军事威胁,司马懿就从东部调往西部,开始掌握核心的军事权力。这是司马懿崛起的关键节点,他掌握了军权,就掌握了通往核心政治权力的钥匙。

后来的事就比较简单了。司马懿在西边长期抵御蜀汉北伐,直到诸葛亮去世。后来他又率军平定辽东,成了魏国第一功臣。这个时候,又有一个突发事件,就是皇帝曹叡因病去世了。曹叡传位给仅七岁的曹芳,然后安排曹爽和司马懿辅佐。皇帝那么年幼,曹爽的势力就很大,他开始排挤非曹家宗亲的大臣,其中最主要的就是司马懿。司马懿不得不隐忍了十年,终于在249年,发动了一场政变除掉了曹爽,掌控了魏国大权。历史上叫“高平陵事变”。可是“高平陵事变”的成功,并不意味着司马氏的权位就此稳固。他除掉曹爽的计划,确实是在很多老臣的支持下进行的,比如太尉蒋济。这些老臣和司马懿一样,因为不是曹家人,所以对曹爽早有不满,但他们只是想除掉曹爽,并不想支持司马懿篡位。

所以,当时很多士族对司马懿的支持,只到除掉曹爽这一步,之后的事,比如掌握朝政,那就是另一回事了。司马懿心里有数,对这些人也是敬而远之,只给一些荣誉职位,不给实权。本书就认为,高平陵之变是司马懿在曹魏元老功臣集团的支持下,精心谋划的一次政治赌局。但这些曹魏元老大多“心存曹氏”,不可能转化成魏晋改朝换代的政治力量。

所以,司马氏要染指政权,“高平陵之变”不是最终一战,而只是个开始。等到曹爽一死,司马懿发现自己高处不胜寒:他和他自己的家族,完全就是一个相对孤立的政治集团。士族不支持他,曹魏功臣也不支持他。当时很多人都对司马氏掌权心存不满,著名的“淮南三叛”就是由此而来。

“淮南三叛”就是淮南地区发生的,三次针对司马氏的反叛事件。淮南大约是今天的安徽省中部,是抵御东吴的军事重镇,原本是司马懿掌控。但是在曹真去世之后,司马懿离开淮南,他的影响和就逐渐衰落了。三次反叛的领导者是王凌、毌丘俭和诸葛诞。其中,王凌和诸葛诞都来自士族,毌丘俭是寒族功臣。

这三次叛乱,声势大,持续时间长。历经司马懿、司马师、司马昭三朝,才被完全平定。这充分说明三次反叛背后有强劲的支持力量。从这里我们就能看出司马氏在当时的真实处境。司马氏想要完全取代曹魏,光掌握政权还不够,还必须要组建忠于自己的政治集团。完成这一步的是司马懿的儿子司马师。

司马懿在“高平陵事变”之后,没多久就去世了,接替他的是司马师。司马师在政治上主要做了两件事。第一件,就是清除那些明确反对司马氏的势力,比如“淮南三叛”中的毌丘俭,还有曹魏宗亲夏侯玄等等。比这更重要的是,他要组建属于司马氏的政治集团。这个集团里最著名的三个人就是钟会、邓艾和贾充。从这三个人身上,我们就能看出这个政治集团的特点。三个人中,钟会是士族,邓艾是寒族,贾充的父亲贾逵是曹魏的功臣。这三个人聚集在司马氏之下,可不是说明他们背后的三股势力都臣服于司马师。因为从大局上看,根本就不是这样,反而说明,这个集团完全是靠个人利益组织起来的。集团内部的权力结构非常不稳定,接近顶级权力的三个人,竟然来自三种不同的政治派别,这就为日后的冲突埋下了伏笔。这种情况,司马师未必不知道,但是在他当时的情况下,只能依靠这些人。

司马师死后,弟弟司马昭接管了权力。司马昭原本以为,他已经完全掌握了曹魏政权,取而代之的时机已经到了。但是支持曹魏的力量意外的强,他只好通过讨伐蜀汉的方式来进一步提升自己的政治地位,好为日后称帝做铺垫。所以,尽管司马昭之心人尽皆知,他也没有活到称帝的那一天,最后,只能由他儿子司马炎来完成。

这就是司马氏夺取政权的过程。司马氏夺取政权的关键,第一在于军权,第二在于建立独立的政治集团。期间虽然有一些来自士族的人支持,但整个士族对司马氏,偏向于不支持。从司马懿到司马炎,司马氏夺权的整个过程,是非常勉强的。即使实现了称帝的梦想,整个国家因为缺乏共识,也非常脆弱。

这就是我们要说的第二部分内容。

现在我们知道了,西晋政权从根子上,就很勉强和脆弱,接下来我们就顺着这个逻辑来看看,这带来了怎样的恶果,让西晋那么快就灭亡了。

在第二部分中,我们说到,司马氏为了夺权,先以军事起家,然后组建自己的政治集团。在这个政治集团中,各色出身的人都有。当有共同的目标时,冲突还能服从于统一利益,一旦国家统一,集团内部各人就会利益不一致发生冲突。这就是导致西晋快速灭亡的根源。

第一次大型的内部冲突,就发生在征服蜀汉的过程中。当时负责伐蜀的将领主要有两个,钟会和邓艾。钟会是士族,邓艾是寒族。这两个人在蜀汉灭亡之后立即爆发了冲突。战争结束后,邓艾居功自傲,擅自在蜀地分封官职。钟会心存不满,便诬告邓艾谋反,邓艾因此死于非命。钟会在兼并了邓艾的权力之后,竟然意图占据蜀地为王,最终兵败被杀。司马氏集团中的两员大将,都在此次事件中死于非命。

邓艾和钟会之间的冲突,并不是个例。十几年后,在消灭吴国的过程中,又出现了相似的情况。当时的两个主要将领是王濬和王浑。王浑出身太原王氏,属于大士族。而王濬家族在政治中长期于边缘化的地位,接近于寒族。在灭吴之后,这两人之间同样因为军功的问题斗了起来。如果不是司马炎及时调节,这两个人也许会重蹈钟、邓二人的覆辙。而无论是钟会与邓艾,还是王濬和王浑,他们之间的冲突,还仅是士族与寒族的冲突。而司马集团内部的冲突,还不止这么简单。

比他们更严重的,是后宫、外戚和宗室之间的冲突。司马炎在灭吴十年之后去世,继位的是司马衷。他智商不高,历史上管他叫“痴呆皇帝”。司马炎也知道司马衷不堪大位,但他看好司马衷的儿子司马遹。为了让司马遹有机会继位,司马炎就选司马衷为继承人,算是进行了一次政治冒险。但事实证明,这个冒险并不成功。

由于司马衷没有掌握权力的能力,实际权力就被两个人掌握了。一个是杨骏,一个是贾南风。贾南风是司马衷的皇后,父亲是西晋的功臣贾充,属于后宫势力。而杨骏是司马炎的岳父,是当时的辅臣,属于外戚势力。当时,贾南风在后宫控制司马衷,杨骏则在外掌握朝廷大权,双方在这种情况下展开政治斗争。等到双方的对抗愈演愈烈,几乎快要发生政变的时候,第三股政治势力,司马氏宗室参与了进来。

当时贾南风虽然控制了皇帝,却没有能力进一步除掉杨骏。在这种情况下,她就想借助宗室的力量。在西晋建立之后,司马氏就大肆分封宗亲王。不仅给他们封地,还让他们掌握实权。这跟西汉初年,刘邦分封刘氏诸王的情况一样。而贾南风借助宗室力量的结果,就是引发了著名的“八王之乱”。

“八王之乱”的具体过程我们就不展开了。简单来说,是贾南风先借助汝南王司马亮和楚王司马玮的势力,除掉了杨骏。但是杨骏虽然死了,但贾南风引狼入室,也不是最终的赢家,这个时候的宗室力量,已经远不是她能够控制得住的了。于是,宗室之间为了争夺洛阳的权力,引发了一轮又一轮的厮杀。参与厮杀的一共有八位宗室王,所以被称为“八王之乱”。西晋就在这个过程中彻底崩坏,最终在“五胡乱华”中被灭亡。这就是西晋集团内斗的关键过程,从中我们能明确看到,士族、寒族、外戚、后宫、宗室,几股势力轮番登场。在这些势力中,有必要对其中一个势力再详细盘点一下,就是“宗室”。

刚才我们说到,西晋在建立之后,大肆分封宗亲王,也就是给司马氏的亲族们封地和实权。在历史上,“分封诸王”是一种很危险的政策,西汉就因为这项政策,而引发了著名的“七国之乱”。既然有前车之鉴,司马氏又为什么会这么做呢?过去的解释是,司马氏在篡权的过程中,看到曹魏宗室衰落,无法保卫皇帝,才大封宗室。但通过我们前面的叙述,就可以发现,这个解释其实站不住脚,因为,曹魏的宗室并不弱。比如在曹爽时期,宗室的权力已经大到了可以专权的地步,成了引发政变的原因。而且就算是为了保卫皇帝,也用不着封二十几个宗亲王啊。所以,西晋封王是另有原因,这个原因还是跟“士族”有关。

当时,司马氏虽然掌控了中央政权,但是当时政治和社会资源,基本上还是掌握在士族手中。而在经历了“淮南三叛”等事件之后,士族对于西晋政权,总体上偏向于不反对,但也不支持。钟会、王浑等人对西晋的支持,也只是个人行为,和整个阶层没有关系。所以,西晋想要控制地方,就只能通过分封宗亲的方式来进行。这才是西晋宗室势力兴起的真正原因。

以上就是西晋迅速灭亡的关键原因。从中,我们可以看到,在西晋短暂的历史中,各种争斗都是由这个政权的性质导致的。一句话,西晋这个政权,没有社会共识。而司马氏为了上位和巩固政权,就组建了一个囊括功臣、外戚、寒族、士族、宗亲,各种势力的集团。但最终却因为权力结构太过复杂,导致政治冲突层出不穷。西晋就在这个冲突的过程中,迅速衰败并走向灭亡。这就是我们要说的第三部分内容。

好,这本书的主要内容已经讲述完了,最后我们再来总结一下。

这本书从司马家族的身份出发,很独特和完整地解释和分析了西晋政权的政治演化逻辑。西晋政权并不是一个有社会共识的政权,它需要借助许多其他势力的支持。这些势力在帮助西晋成立的过程中,形成了非常复杂的权力结构。而西晋成立后,内部的斗争越来越激烈,最终导致了这个政权迅速衰落和灭亡。这就是这段历史的底层逻辑。

撰稿:段文强 脑图:摩西脑图工作室 转述:李璐

划重点

1.由司马氏建立的西晋是中国历史上存在时间最短的朝代之一。

2.司马氏夺取政权的关键,第一在于军权,第二在于建立独立的政治集团,并不是因为士族。

3.西晋政权权力结构太过复杂,政治冲突层出不穷。导致其迅速灭亡。