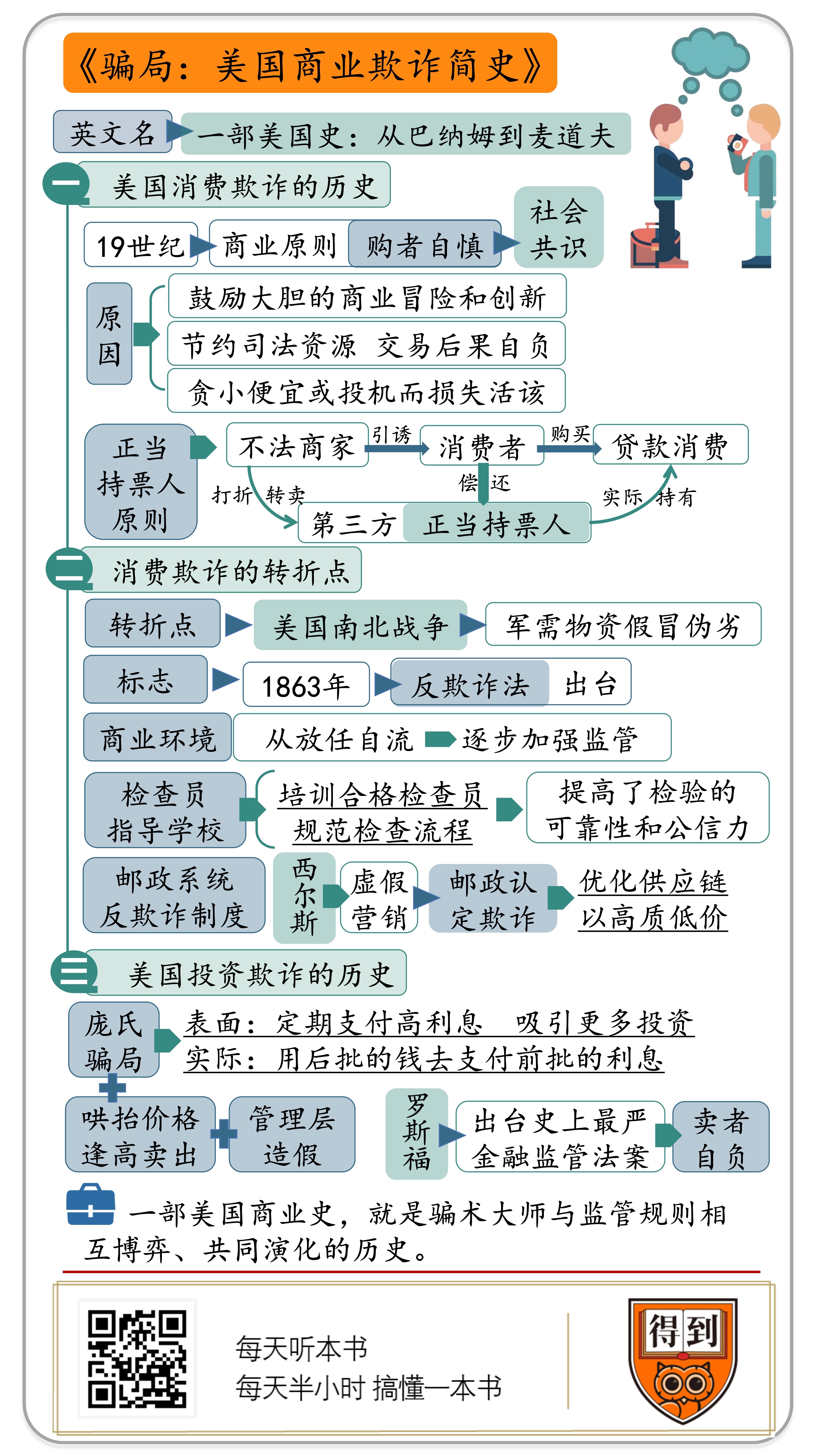

《骗局:美国商业欺诈简史》 徐玲解读

《骗局:美国商业欺诈简史》| 徐玲解读

关于作者

爱德华•巴莱森,美国杜克大学历史学家,专攻美国商业史研究。

关于本书

本书梳理了从19世纪初至今的200年间,美国发生的商业欺诈事件,从中可以看到美国商业发展的历史轨迹。一部美国商业史,就是骗术大师与监管规则相互博弈、共同演化的历史。

核心内容

一、为什么19世纪的美国社会奉行“购者自慎”原则?

二、为什么南北战争成为了美国商业监管由宽转严的转折点?

三、大萧条后罗斯福总统为什么提出“卖者自负”原则?

你好,欢迎每天听本书,我是徐玲。这期音频为你解读的是《骗局》,副标题是“美国商业欺诈简史”。这是一本商业史著作,研究的是从19世纪初至今的200年间,美国发生的商业欺诈事件。作者是美国杜克大学历史学家爱德华•巴莱森。

提起商业欺诈,你会想到谁呢?来看这本书的英文书名,直译过来是“一部美国史:从巴纳姆到麦道夫”。这里头提到两个人。麦道夫,你可能听说过,他策划了美国历史上最大的庞氏骗局,诈骗金额超过500亿美元。更加离奇的是,这个骗局持续了十多年都没被发现,直到2008年金融危机爆发才暴露,麦道夫被判处150年监禁。麦道夫的骗局到底是怎么回事,我待会儿再细讲。

书名里提到的另一个人,“巴纳姆”又是谁呢?巴纳姆生活在19世纪,美国历史上所有搞虚假营销的骗子,都得拜他为祖师爷。巴纳姆声称,他的马戏团里有活了161岁的黑人老妇,是华盛顿将军的奶妈;还有来自斐济的美人鱼,等等,总之,怎么耸人听闻怎么来。据说,每年有40万美国民众排队买票来观看展出,巴纳姆靠虚假营销成为百万富翁。好莱坞拍了一部电影叫做《马戏之王》,就讲的是巴纳姆,剧里把他给塑造成了一个白手起家的励志企业家形象。

作者说,200多年来,从巴纳姆到麦道夫这样的骗子层出不穷,这是美国商业史的一大奇观。和其他西方国家相比,美国的商业欺诈是最多的。为什么呢?作者认为,这主要是因为美国社会特别鼓励商业创新,而商业创新总是和商业欺诈伴生的,很难区别。比如,骗子通常会声称,自己发现了一个全新的商业机会,吸引大家来投资;而有时候,真的商业创新又被误认为是骗局。比如西尔斯百货,美国20世纪最大的零售企业之一,它刚开始时的邮购业务就被认为是骗局,被邮政局强制关闭。

200年来,为了精准地识别欺诈、打击欺诈,美国政府和社会团体不断推出新的监管规则;不过,道高一尺魔高一丈,骗子也在与时俱进,他们总是能找出监管规则的漏洞,发明出更高级的骗术。所以,一部美国商业史,就是骗术大师与监管规则相互博弈、共同演化的历史。

这本书很厚,中文版有44万字。但你不用害怕,我觉得,读这本书,可以有两种姿势。你完全可以用一种猎奇的心态,去翻翻书里写了哪些离奇的骗局和商业趣闻,绝对不会让你失望;当然,你也可以用一种严肃的态度,通过欺诈与反欺诈的历史博弈,来了解美国法律制度和行政制度的演进过程。

我的解读,主要采用第二种视角,以商业欺诈和反欺诈为线索,来剖析美国商业发展史。

提到美国的商业环境,我们会认为它是高度法治化的。比如,美国有一系列完善的消费者保护法案;有执法严格的政府监管部门,比如大名鼎鼎的FDA,也就是美国食品药品监督管理局;还有庞大复杂的金融监管体系,等等。美国的消费者很幸福,他们的权益得到了法律体系的严格保护,即使闭着眼睛买买买也不会有多大问题,很少遇到不法商家的坑蒙拐骗。

但是,如果你穿越到200年前,去19世纪的美国做一回剁手党,你的购物体验可就完全不一样了。因为那个时候在美国,公认的商业原则叫做“购者自慎”,慎重的慎。也就是说,消费者买东西时必须自己小心,凭个人经验去仔细辨别真伪,万一吃亏上当,只能怪自己。

举个例子。在1847年,纽约的上诉法院接到一个案例。一个叫布洛克的农民去买羊,他发现有几只羊的蹄子好像有问题,走路有点瘸。其实,有经验的人能看出这群羊已经患病,但卖羊的人故意隐瞒,说是因为羊群走了太长的路,才暂时出现瘸腿问题。布洛克信以为真,就买下了羊群,结果损失惨重。一怒之下,他以欺诈罪把卖羊的人告上了法庭。

没想到的是,法院驳回了起诉,理由是,布洛克根本就不应该相信这种明显的谎言,他吃亏上当,只能自认倒霉。布洛克不服,继续上诉到纽约上诉法庭,但上诉法院还是维持了原判。判决理由是,一个谎言要构成欺诈罪,那么必须是非常高明的谎言,一般人凭日常经验无法识破。如果是很明显的谎言,就像这个卖羊人编的那样,那么,买主有责任自己去辨别真伪,不能够依赖司法程序。

站在今天的角度,我们会觉得这个判决很奇怪,为啥我买东西被坑了,还得自己负责?法院这么干,不是在鼓励欺诈吗?其实,法院之所以这么判,是基于几个考虑。

首先,19世纪的美国是冒险者的天堂,社会鼓励大胆的商业冒险和创新。法院担心,如果严刑峻法,把日常买卖中一些常见的谎言也算成是欺诈,那就会大大束缚人们的手脚,让人们不敢再从事商业活动了。其次,如果交易中有一点小纠纷就要闹上法庭,那法官们就没有充足的时间审大案要案了。出于节约司法资源的考虑,法院要求消费者自己对交易后果负责。还有一点,就是有的人是出于贪小便宜或者投机心理,想薅别人的羊毛,结果反而着了骗子的道。法院认为,这种情形下,他的损失是应得的惩罚。

这几点考虑加起来,促成了司法实践中的“购者自慎”原则。作者说,“购者自慎”原则虽然现在听起来很别扭,但在19世纪的美国,其实是被全社会普遍接受的共识。

前面提到的“马戏之王”巴纳姆,他从15岁起就在乡村小卖部里当店员,据他回忆,村民们与小贩们的每一次交易,都是彼此斗智斗勇的过程:棉花当成羊毛卖,而羊毛当成丝绸卖,几乎所有的东西都是名不副实的。买主装成有钱人的样子来欺骗卖方,而卖方则以缺斤少两来回敬买主。如果有人一眼就看穿了对方的骗局,那么他会对自己的本事非常自豪,到处吹嘘;如果他不小心被骗了,他会非常羞愧,甚至都不敢告诉别人,怕被别人嘲笑。那时候,公众通常对被骗的傻瓜幸灾乐祸,而对巴纳姆那样出神入化的骗术大师表示佩服。

在这样的社会氛围下,据当时的媒体报道,90%的欺诈受害者都没有报案。即使报案,就像农民布洛克那样,也很难将骗子定罪。据作者考证,在1860年代的密歇根州,欺诈案件的定罪率仅为17%,而盗窃案的定罪率高达61%。而且,诈骗罪的刑期也很短。一个诈骗了几百个储户的金融高管,最多坐一两年牢,刑期比一个偷鸡摸狗的小偷还短。

更加不可思议的是,当时还有一个特别不利于保护消费者的法律条款,叫做“正当持票人”原则。什么意思呢?如果不法商家用欺诈的手段,引诱消费者进行了贷款消费,然后,不法商家再把这笔贷款打折转让给不知情的第三人,这个第三人就叫做“正当持票人”,他持有的债权是受到法律保护的。这时候,就算消费者发现自己上当受骗了,他也不能够取消交易,而是必须向正当持票人按时还钱。

当时有一类著名的骗局,叫做“避雷针销售”,就是钻了这个“正当持票人”的法律漏洞。这个骗局是这样的:每到夏天的雷雨季节,一批避雷针推销员就奔赴各个乡村,向村民们宣传雷电引起火灾的巨大风险。一旦你露出了一丝惊恐的情绪,他们就会马上告诉你,愿意以很大的折扣给你家安装避雷针,因为公司刚刚在这个地区开展业务,而你们家的位置地段特别好,是一个很好的宣传展示产品的地标性建筑。而且,你也不必先付款,等安装验收完成后,满意再付钱。

这听起来完全没有问题吧?接下来,坑就来了。他们会和你签定销售合同,安装费用很便宜,而且是赊销给你;但你根本不会注意到,在合同中还有一个特别不起眼的附加条款,就是你必须给避雷针买一个特别昂贵的保险。等你签完合同,避雷针安装好了,你也同时欠下了一大笔债务。避雷针公司马上把这笔债务低价转让给第三方经纪公司,也就是所谓的“正当持票人”,你必须向“正当持票人”还款,而不能以合同欺诈为由取消交易。

你看,这个骗局是不是特别险恶?在1860年代,避雷针销售骗局在美国遍地开花,几乎成了那个时代消费欺诈的代名词。大作家马克•吐温就专门写了一篇微型小说来讽刺避雷针销售骗局,小说名字叫做《政治经济学》,感兴趣的话你可以找来读。

以上说的,是1870年代之前美国的商业环境,特征是“购者自慎”、骗子横行,这和后来美国严格的商业监管体系有着天壤之别。那么,情况是从什么时候发生变化的呢?一个关键的转折点,就是美国的南北战争。

战争期间,联邦政府需要采购大量的军需物资,包括士兵的制服、食物、帐篷、马匹,等等。但是,军方发现,采购回来的物资中充斥着大量假冒伪劣产品,包括掺假的食物、患病的马匹、劣质的武器、豆腐渣防御工程,等等。这些东西根本就没法在战场上用。采购流程也不规范,完全没有招标和监督,采购中出现了大量的腐败行为。

事情被曝光后,公众极为愤怒:士兵在前线冒着生命危险作战,后方的供应商却昧着良心大发国难财,是可忍孰不可忍。有国会议员提出,应该在军事法庭审判那些涉嫌欺诈的供应商,一旦定罪,判处死刑。当然,最后出台的法律没有那么极端。美国国会于1863年,也就是南北战争结束前一年,颁布了反欺诈法,规定涉嫌欺诈的供应商虽然罪不至死,但必须接受军事审判。到南北战争结束时,至少有20家供应商在军事法庭被起诉。

本书作者认为,1863年反欺诈法的出台,是美国商业史上的一个重要转折。从此,美国的商业环境从放任自流,转向了逐步加强监管。比如,芝加哥所在的伊利诺伊州,在南北战争结束后率先实施了强制谷物检查制度。芝加哥是当时美国的谷物转运中心,所谓强制谷物检查制度,是指由政府派出谷物检查员,对进出芝加哥的谷物进行质量检查和品质分级。

其实,对大宗商品的强制检查制度并不是一项新发明,早在美国建国之前,一些北美殖民地就已经出现了。比如在弗吉尼亚和马里兰这样的烟草种植州,法律规定,烟草装运前必须经过质检官员的检查。当地的烟草种植户非常支持强制检查制度,因为它能够让大洋彼岸的欧洲买家放心下单,经过质量检查的烟草销路更好,价格也更高。

但是,在美国建国后,特别是从1840年代开始,检查制度却遭到了舆论的猛烈批评。当时由于没有可靠的检测手段,质检全凭肉眼判断,主观随意性太强;还有部分质检员在检查过程中以权谋私,把检查变成了寻租。特别是,当时流行的“购者自慎”观点,认为检查是一种典型的家长制作风,美国消费者完全有能力自己辨别真伪,用不着政府操心。在这种思潮的影响下,以纽约州为代表的一些州,立法禁止了强制检查制度。

南北战争中的奸商欺诈,让各州重新意识到了质量检查的重要性,纷纷重启强制检查制度。那么,之前检查过程中出现的那些问题,怎么解决?针对检查中的主观随意性问题,伊利诺伊州创建了“检查员指导学校”,培训合格的检查员,规范检查流程。同时,聘用技术专家,利用最新的化学知识来检测产品的成分和纯度。

这些措施大大提高了检验的可靠性和公信力,强制检查制度很快普及开,在化肥、农药、奶制品、酒类等商品中广泛采用。特别是1906年,美国国会颁布了《纯净食品药品法案》,制定了质量检查的国家标准,进一步严格了监管规定。1916年,美国国会又颁布了《谷物标准法》,规定谷物检查员必须通过考试,持证上岗,考试不通过就会被吊销执照。作者认为,这一系列法规的出台,意味着美国的现代行政管理体系开始建立起来了。

到19世纪末20世纪初,美国不但确立了商品的强制检查制度,还有一件特别值得一提的事情,就是建立了邮政系统的反欺诈制度。当时,美国的铁路建设正如火如荼,随着铁路网线的延伸,邮政服务可以触达广大的农村地区。这就催生了一种新的商业模式,叫邮购业务。也就是,商家向消费者邮寄产品目录,通常是印刷精美的小册子,消费者如果想买,就按照产品目录上的地址寄钱过去,商家收到钱后发货。你可以把它看成是100年前的网购。

20世纪美国最大的零售企业之一西尔斯公司,就是靠邮购业务起家的。然而,西尔斯一开始的邮购业务,却被邮政局判了死刑。邮政局长亲自发出针对西尔斯的“欺诈令”,凡是寄给这家公司的信件都会被原路退回,信封上还会被戳上一个明显的“欺诈”标志,提醒寄件人警惕。这是怎么回事呢?

邮购业务并不是西尔斯的发明。早在1850年代,邮购业务就开始在美国流行。当时,有大量的骗子公司,通过邮局给乡村消费者寄出成千上万份广告,包括欺诈性的彩票业务、礼品业务等等。而消费者发现上当后,几乎不可能提起诉讼,因为涉案金额往往不大,而骗子还不在本地,需要跨区域提起诉讼,追究成本太高。骗子看准了这一点,就更加肆无忌惮地行骗。

在这种情况下,美国邮政系统感到有责任站在反欺诈的第一线。1872年,美国国会颁布了邮件欺诈法案,规定凡是涉嫌欺诈的个人或者企业,邮政部门都可以发出欺诈令,关闭对他的邮政服务,拦截发送给他的邮件,同时禁止他查阅挂号信和邮政汇票。

更重要的是,邮政部门公开表示,旧的“购者自慎”原则不适用于邮购销售,因为商业环境发生了根本变化,消费者无法在远距离交易中辨别真伪。这时候,政府部门就必须承担起监管职责,保护消费者的权益。

我们再回头来说西尔斯公司。其实,它被发出欺诈令,并不冤枉。当时西尔斯的营销策略和那些骗子公司确实没多大区别,它的邮件广告中充满了虚假营销和诱导性购买,如买东西赢大奖之类。也许,在当时的竞争条件下,如果西尔斯不用这种极为夸张的宣传方式,就没法引起消费者的注意,也就活不下去。

好在,西尔斯收到欺诈令后,态度很好,赶紧承认错误,立刻整改,于是邮政局收回了欺诈令。从那之后,西尔斯不敢再往虚假营销上动脑筋,而是通过优化供应链、以高质低价来吸引回头客。西尔斯还率先推出了“无理由退货”政策,让消费者可以放心购买。就这样,西尔斯从一家被邮政局判了死刑的“骗子公司”,发展成了20世纪全美最大的零售公司之一。

好,我们刚才说的主要是商业中的消费欺诈。消费欺诈虽然很可恶,但造成的损失相对较小。接下来,我们来看一种性质更恶劣的欺诈形式,它动不动就能让人倾家荡产,甚至造成社会动荡,这就是投资欺诈。

提起投资欺诈,你可能马上就会想到一个词,庞氏骗局。没错,这个大名鼎鼎的骗局,就发生在1920年的美国。庞氏骗局并不是由商人庞兹发明的,他只不过是在20世纪把这个古老骗局做到最大的人,因此获得了冠名权。庞氏骗局的固定套路,就是向投资者定期支付高利息,吸引越来越多的人来投资,其实是用后一批人的钱去支付前一批人的利息。

在这本书里,作者梳理了100多年间打扮成各种面目的庞氏骗局,真是花样不断,收割了一茬又一茬韭菜。其中最新最大的一起,就是前面说的2008年金融危机期间爆出来的麦道夫。麦道夫这个人可是大有来头,他曾在1990年代担任纳斯达克证券交易所主席,纳斯达克能够成为和纽交所齐名的证券交易所,麦道夫功不可没。麦道夫还创办了证券经纪公司,是纽交所的三大经纪公司之一。

想想看,当这样一个人告诉你,他可以给你带来每年10%的稳定投资收益,你投不投?而且,麦道夫的基金不是你想买就能买,而必须要靠内部人“邀请”才可以加入。一旦获得“邀请”,你高兴还来不及,哪会去怀疑呢?

在2008年金融危机爆发前,麦道夫在华尔街是和巴菲特齐名的传奇投资家。只不过,巴菲特喜欢到处给人讲他的投资策略,而麦道夫却守口如瓶。如果你问得太多,麦道夫会直接甩给你一句,那你别投了。很多想加入的投资人也就不敢再问了。真实的情况是,麦道夫根本就没做什么投资,而一直在玩儿拆东墙补西墙的游戏。

人们根本不会想到,一百多年前就流传开来的庞氏骗局,竟然在21世纪的华尔街,在技术如此发达、监管如此严格的情况下,还能够卷土重来。而且,这个骗局竟然持续了十多年都没人发现。直到2008年金融危机爆发,麦道夫的客户要求紧急赎回70亿美元。麦道夫眼看骗局就要露馅,让两个儿子连夜去举报自己,这才东窗事发。如果不是金融危机,这个骗局还不知道会持续多久。

你看,庞氏骗局真是防不胜防。而且,庞氏骗局只是投资欺诈的形式之一。就算躲过了庞氏骗局,还有另外两种投资欺诈形式在等着你。

一类叫“哄抬价格,逢高卖出”,这也是一种古老的投资欺诈形式。比如著名的17世纪荷兰郁金香泡沫,就是郁金香刚引入荷兰的时候,当地投机商先囤积一批郁金香球茎,然后大肆炒作郁金香价格,诱骗不明真相的投资者去当接盘侠,投机商趁高价卖出。这种投资欺诈在几百年中反复上演,股市里,庄家推高股价,再逢高卖出,就是同一种操作手法。

在书中,作者讲了一个发生在19世纪的高明骗局,是这种操作手法的变种,很有意思。当时,加尼福利亚有很多采矿企业在证券交易所上市,一旦企业新发现了一座富矿,它的股票就会大涨。所以,每当工人发现了富矿的线索,管理层就会紧急关闭矿山,防止消息走漏,然后自己以低价大量买进本公司股票,坐等价格上涨。久而久之,股民们也发现了这个规律,一旦哪个矿山封山,就意味可能发现了富矿,于是赶紧跟进购买股票。

1872年,有一家采矿企业,根本就没发现任何富矿,也假模假样地封山,结果引发投资者的追捧,股价一路走高。这家采矿企业的高管趁机在高位卖出了自己的股票。后来真相大白,这家公司的股价暴跌,给投资者造成了惨痛损失。在那之后,又发生了几起类似的投资欺诈事件。加州政府这才痛下决心,整顿上市的矿业公司,要求它们必须按照统一的会计准则,定期向股东披露信息,以保护股东权益。

也是在1870年代,投资欺诈的第三种形式也登场了,也就是管理层造假。当时,纽约几家人寿保险公司的管理层伪造保单,掩饰恶化的财务状况,并给自己发放丰厚的薪水。这种欺诈手法,在后来的上市公司当中也是屡见不鲜,比如2000年左右爆出来的美国世通公司和安然公司的财务造假案。1881年,在好几家造假的人寿保险公司倒闭之后,纽约州推出了针对保险公司的严格监管制度。

本书作者认为,加州对矿业公司的监管,以及纽约州对保险公司的监管,标志着美国政府对证券市场及金融行业建立监督机制的开始。不过,以今天的眼光看,那时候的金融监管还是相当宽松的,很难杜绝投资欺诈。很多人认为,后来发生的1929年金融崩溃,根源就在于华尔街肆无忌惮的内幕交易和股市操纵。

所以,1933年罗斯福总统上台后,第一件事就是成立听证会,彻查华尔街。罗斯福总统签署了美国历史上最严厉的金融监管法案——《格拉斯—斯蒂格尔法案》,还推动成立了美国证券交易委员会,也就是美国的证监会。罗斯福总统还进一步提出,应该在古老的“购者自慎”原则上,加上一条新规则,叫做“卖者自负”,掌握了信息优势的金融卖家,必须要对自己的产品承担法律责任。

作者认为,“卖者自负”原则的提出,标志着美国政治话语的转向。从那时候起到1970年代,人们不再信奉放任自流的经济环境,而是呼吁更大的政府权力和更严格的监管政策,以维护市场秩序和交易公平。

好,刚才我们回顾了过去200年的美国商业欺诈史。19世纪的美国政府是典型的小政府,对商业领域几乎不存在监管,消费者只能自力更生、“购者自慎”,万一上当受骗,只能自认倒霉。直到南北战争后期,为了打击供应军需的奸商,美国国会才出台了第一部反欺诈法案。

在那之后,美国政府陆续出台了商品强制检查制度、反邮件欺诈制度以及《纯净食品药品法案》等等,进一步规范了消费领域的商业行为。大萧条之后,罗斯福总统着力加强对金融行业的监管,出台了史上最严格的金融监管法案,强调金融从业人员必须“卖者自负”。

不过,这本书的最后一章,题目叫做“市场的反击”。作者认为,从1970年代后期开始,随着新自由主义的兴起,政府为了刺激经济而重新放松了监管。于是,大规模的欺诈行为卷土重来,比如前面提到的世通公司和安然公司造假,以及麦道夫骗局。2008年金融危机后,美国民众一再呼吁加强金融监管,但遇到了强大的阻力。看来,美国商业史上欺诈与反欺诈、监管与反监管的博弈,还将继续下去。

撰稿、讲述:徐玲 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.19世纪的美国政府是典型的小政府,对商业领域几乎不存在监管,公认的交易原则是“购者自慎”。

2.南北战争期间反欺诈法的出台,标志着美国商业环境从放任自流,转向了逐步加强监管。

3.大萧条之后,罗斯福总统加强金融监管,出台了史上最严格的金融监管法案,强调金融从业人员必须“卖者自负”。