《饥饿的盛世》 田璐解读

《饥饿的盛世》| 田璐解读

关于作者

张宏杰,复旦大学历史学博士,清华大学历史系博士后,现供职于中国人民大学清史所。著名历史作家,曾任CCTV百家讲坛主讲嘉宾。作品有《大明王朝的七张面孔》《曾国藩的正面与侧面》等。

关于本书

本书用通俗的语言向读者介绍了乾隆在位期间,在政治、经济、文化等方面采取的种种措施,如何造就了“乾隆盛世”,又如何埋下了种种隐患。这是一本可以让你快速了解乾隆朝政治、经济、外交等各方面状况的通俗读物。

核心内容

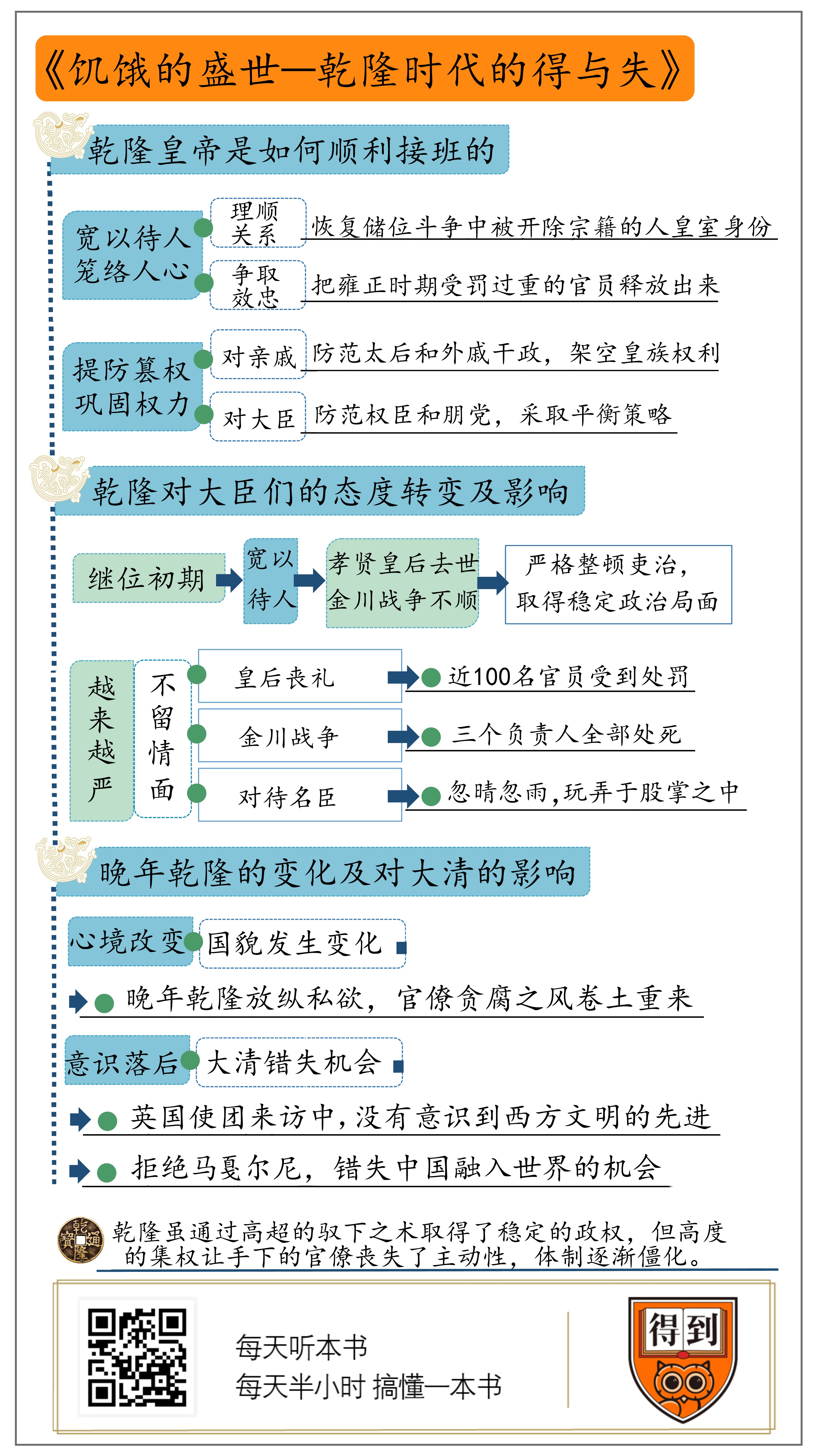

一、乾隆刚继位时,是如何巩固自己的权力的?

二、乾隆十三年,他为什么改变了早期的统治策略?

三、乾隆在晚年,出现了哪些心态变化和过失?

你好,欢迎每天听本书。今天要为你介绍一本讲清朝历史的书,书名是《饥饿的盛世》。这本书的作者叫张宏杰,是著名历史作家,复旦大学历史学博士。他还是中国人民大学清史所《清史研究》的编辑,出了很多畅销书。

听到书名《饥饿的盛世》你可能有点好奇,都饥饿了还能叫盛世吗?别急,看副标题,“乾隆时代的得与失”,这本书讲的是乾隆皇帝做得好和不好的地方。好的一面是说乾隆时期政治十分稳定,养活了数量空前的人口,奠定了中国今天的版图,成就了盛世;而不好的一面是国富民穷,虽然国家GDP高,但百姓在物质和精神上都很贫穷,所以书名叫做“饥饿的盛世”。这本书用全景式的视角,给大家呈现了乾隆盛世的繁荣,同时也揭开了“盛世”这层外皮,让你看到背后的危机。

说到乾隆,你应该挺熟悉的吧,热门清宫剧里,他和他爸爸雍正出场率最高。很多人可能会觉得乾隆这个人特别幸运,尤其是继位特顺利,而且经过他爷爷康熙和爸爸雍正的管理,到他手里的大清已经有了很好的基础。但读完这本书,我发现,乾隆其实也挺难的。难在哪儿呢?不知道你有没有这样的感受,上学的时候,经过一番努力,成绩从60分涨到80分甚至90分很容易。但是这之后,再想往上升,特别是升到100分,就很难。乾隆大概就处在这个90升到100分的阶段。

这本书里提到了乾隆在政治、经济、文化、外交等各个方面的提分措施,当然了这些措施有好有坏。好的比如鼓励开荒,减免农业税,减轻了农民负担;但文字狱搞得人心惶惶。

我觉得全书最精彩的内容在政治部分,也就是乾隆如何和他的臣子们斗智斗勇的。尤其是书中对乾隆和张廷玉君臣交手几个回合的详细描述,展示了乾隆的政治手腕。毕竟,搞定了手下人,他的其他政令才可以顺利执行下去。这段故事后面我会详细讲到。

今天,我就通过三个部分,为你介绍乾隆的施政手段。第一部分,你将听到突然继位的新皇帝是如何笼络人心、巩固权力顺利接班的;第二部分,你将听到乾隆对大臣的态度是如何从宽转严的,以及他的处理方式带来了什么影响。第三部分,你将听到晚年乾隆发生了什么变化,以及当时的大清是如何错过了现代化的机会。

第一部分,我们先来看看乾隆刚刚当上皇帝时,遇到什么问题,他是怎么处理的。

乾隆继位很顺利,没有发生手足相残、竞争皇位的激烈冲突,康熙、雍正也都暗示过以后乾隆是要继承皇位的。但顺利也有顺利的难,就是这个皇位来得有点猝不及防。因为雍正死得太突然了,乾隆给自己的心理建设是40岁甚至50岁再继位,但他万万没想到,他爸只当了13年皇帝就去世了,让他25岁的时候就能登基。

这个时候的乾隆,既没来得及在朝中经营人际关系,又没有过挂职锻炼经验,就这样猝不及防地登上了帝位。毫无准备的他该如何坐稳自己的帝位呢?是靠“新官上任三把火”树立自己的威信吗?不是,乾隆选择了“亲民”路线,他感受到了自己父亲严苛的统治,令臣民十分压抑,所以第一件事儿,就是转变雍正时期的严酷风格,宽以待人。

在雍正的所有作为里,最让人嫌弃的,恐怕就是争夺帝位时对兄弟们的残酷无情。大哥、二哥都被他监禁至死,八弟和九弟被废为庶人,最后被秘密处死,其他宗室被杀、被关、被流放的更是不计其数。这冷酷无情的做法连他自己的亲儿子都看不下去,所以为了赢得皇亲国戚们对自己的支持,乾隆决定改正父亲的这个错误。继位一个多月后,几乎所有在储位斗争中被开除宗籍的人都恢复了皇室身份,这个举动一下子扫除了皇室王公贵族们对雍正乾隆这一支的怨恨之情,让乾隆赢得了他们的支持,也让朝野上下见识了这位新皇帝的胆量和气度。

亲戚关系处理好了,还要争取大臣们对自己的效忠。雍正对大臣们的错误是一丝一毫也不肯放过,官员们日子不好过,成天提心吊胆,而乾隆呢,非常宽厚仁慈,把那些雍正时期受罚过重的官员都释放了。比如因为延误军机被判死刑但还没来得及处死的大臣,乾隆统统释放;已经被雍正处死的文字狱要犯,人救不回来了,那就释放他们被流放的家属。没想到吧,后来大兴文字狱近乎疯狂的乾隆,在位初期居然还对文字狱罪人如此大发慈悲。在雍正的对比下,乾隆的这些举措显得更加宽仁温和了,于是又赢得了官僚阶层的欢心。

就这样,乾隆在毫无准备就继位的情况下,靠和父亲唱反调,赢得了人心。但光有好名声还不够,要想坐稳帝位,还得提防有人篡权。作为一个从小接受了良好教育、熟读史书的人,乾隆非常清楚有哪些地方需要防范。

比如防范太后和外戚干政。我们都知道乾隆是个大孝子,对太后非常好,去泰山玩儿带着太后,下江南也带着太后,但在控制权力这方面,他对太后是毫不留情的。有一次太后只是提到了有个破庙让乾隆出钱修一下,乾隆表面虽然答应了,但内心非常不高兴,把太后身边的两个太监骂了一顿,从此以后,太后不敢多说一句。

又比如架空皇族权力。雍正留下遗嘱,让乾隆重用庄亲王允禄、果亲王允礼、大学士鄂尔泰和张廷玉这四个人,但后来乾隆设军机处的时候,只把鄂尔泰、张廷玉设为军机大臣,却把两个亲王排除在外。比如加强对太监的管理,太监们说话声音大了,贪睡、迟到了都得挨几十大板子,乾隆还规定太监们只能使用秦、赵、高这三个姓氏,为了时刻不忘秦朝时,太监起家的赵高祸国的教训。

但上面这几种政治势力还不是最重要的,最重要的是什么呢?是防范权臣和朋党。因为皇帝行政,离得开家人、亲戚和太监,却离不开大臣。

雍正给乾隆留下了两位大臣:鄂尔泰和张廷玉。所谓“一朝天子一朝臣”,通常来说,每代君主刚上任的时候,都要打击一批旧臣,用一批新人,来推行自己的执政理念。但刚刚继位的乾隆,非但没有打击他们,反而对这两位大臣十分尊重甚至有点依赖,他自己有事外出的时候,就让他们俩处理日常国务。但这俩人关系不太好,于是慢慢形成了两个帮派,乾隆很敏感,看出了朋党之争的苗头,他是怎么处理的呢?先集中精力打掉一派?不,刚刚继位的他采取的是“既不使一成一败,亦不使两败俱伤”的平衡策略。

比如,当时有个大臣叫张照,那个收集了清代皇帝们的顶级书画藏品的《石渠宝籍》,张照就是主编之一。本来乾隆想让他填补刑部侍郎这个职位的空缺,相当于副部长。但正好那段时间鄂尔泰有事没来上朝,只有张廷玉一个人在皇帝身边,张照呢又和张廷玉关系好,还打过鄂尔泰的小报告,所以乾隆就担心是不是张廷玉故意引荐的张照,培养自己的势力。最后就没用张照,改用了别人。

乾隆就是这样小心翼翼地在两派之间维持平衡。两派中不管哪一派彻底失势,必然要杀掉大批官员,这就会造成人才资源的损失和朝廷政局的失衡,这对于刚刚继位的他显然是十分不利的。可见,优秀的管理者不仅能处理好自己与被管理者之间的关系,还能利用被管理者之间的关系来约束和平衡。

总结一下,乾隆在毫无准备的情况下继位,采取了和雍正相反的执政风格,宽以待人,拉拢人心。然后从各个方面采取防范措施,防止篡权、平衡党派之争,巩固了自己的帝位。

第二部分,我们来看看当自己的位置稳固了,乾隆又会遇到什么新的问题呢?

其实经过康熙和雍正的治理,到了乾隆继位时,大清对内没有天灾人祸,对外也没有战争和威胁,一副国泰民安的景象,可以说,乾隆手拿一副令所有皇帝都羡慕的好牌。面对这样的开局,乾隆并没有安于现状,而是打算大干一场,要把90分提到100分。但这单靠他一个人肯定是完不成的,所以他还需要一支好用的官僚队伍。

但是刚继位的乾隆的宽大温和却助长了官员们的惰性,大臣们出现了办不成事、政务堆积、贪污腐败的情况。读书的时候乾隆也受了儒家思想熏陶,也是有做尧舜仁君的理想的,但大臣们的现实表现让他很失望,他感觉到大臣们就是“蹬鼻子上脸”、“给脸不要脸”,甚至连儒家经典也大多是空话。

其实,在乾隆刚继位不久,他就看出了朝中官员的贪腐问题。有一次,工部写折子说要修理太庙里的灯,要申请300多两经费,乾隆时期一个一品文官一年的工资大概也就180两,修个灯要300多两,这明显就是大臣们要捞油水了。但300多两对皇家来说就是九牛一毛啊,有人统计过,乾隆时期皇宫每年支出都在100万两之上,所以工部官员们都以为这么件小事儿,皇帝肯定不会在意。

但他们没想到,新皇帝对待工作非常认真,虽然每天要阅读上万字的奏折,但他从头到尾一字不漏。于是这事儿就被乾隆发现了,他就问,修个灯,用得着几百两银子吗?工部官员们习惯了在皇家工程里多支银子,自己都没当回事,就含糊其辞地回奏说这是预支银,将来按实际用的金额把剩下的钱再交回来,多退少补嘛。这样解释,搁一般人也就过去了。

但乾隆不是,他可是做了充分的准备,早就查遍了工部档案,发现一直就没有交还余钱的记录。这下工部官员们无话可说了,整个工部衙门全被降罪。要么被降级,要么被调用,最轻的也被罚了工资。乾隆通过自己的谨慎认真,让大臣们见识到了年轻皇帝的厉害。我可以礼待你们,但别想蒙骗我,工作上出了差池,我还是要办你们的。

那个时候,乾隆刚刚继位,权力还不稳,所以对大臣们的惩罚相对较轻。后来又发生了一件事情,让乾隆彻底放弃了刚继位时的仁厚风格,开始严厉整顿吏治。那是在乾隆十三年,这一年,孝贤皇后去世了,孝贤皇后温柔、贤淑又懂事,乾隆对她的感情很深,所以孝贤皇后的死对乾隆的打击很大,他要为皇后办一个风风光光的葬礼。但办事的大臣们接二连三地犯一些心不在焉的错误,比如给皇后册封谥号的诏书和印章都做得特别粗糙,丧礼上用到的桌子和食物都不干净,等等,这让乾隆非常生气。

再加上当时四川地区出现叛乱,乾隆派兵征讨,这在历史上被叫做金川战争。金川战争打得很不顺利,让乾隆火上浇油。在皇后丧礼这件事儿上,就有将近100名官员受到了乾隆的处罚。乾隆还把金川战争中的三个负责人庆复、张广泗、讷亲统统处死,其中的讷亲,是康熙皇后的亲侄子,而且还是乾隆一手培养起来的首席军机大臣。

从那之后,乾隆对大臣们的要求越来越严格,批评和警告越来越多,对犯错大臣的处理也越来越不留情面。比如,乾隆四十岁生日那一年,通常来说,皇上大寿的那年死缓犯一律是不处决的,然而乾隆却宣布,贪污挪用公款的官员不在这个不处决的范围里。你看,他宁可破坏自己生日的喜庆氛围,也得把贪官处死。

对待大臣,乾隆还有一个挺特别的观点。以前的皇帝都期待有“名臣”辅佐自己,特别害怕出现“奸臣”,但乾隆不这么认为。他觉得虽然“奸臣”不好,但是“名臣”的出现也不是啥好事。大臣突出了就意味着君权的低落,“名臣”的出现往往表明国家有危机了。

张廷玉就是雍乾时期的名臣之一,我们可以从乾隆和张廷玉君臣交手的经历,看出乾隆对待大臣的态度。接下来我就给你讲讲这里面的故事。

张廷玉在清宫剧里出场率也很高,因为只要有雍正基本就有张廷玉,他是雍正最信任的汉族大臣,做官40年从来没有犯过一次错。雍正这么多疑、刻薄的人,都在遗嘱里给他背书,说“可保其始终不渝”,让乾隆放心用。

就这样一个人,到了乾隆朝,还是感到了一丝凉意。他发现这个年轻皇帝太精明了,比他父亲那是有过之而无不及。惹不起还躲不起嘛,他就想赶紧退休,收拾铺盖卷儿回家。按理说,人老了精力不足,退休也是符合常理的,但乾隆认为大臣们都是要给他干到死的,为皇帝效忠一生,才是大臣的最高境界,怎么能主动要求退休呢。再加上张廷玉还是个汉人,就更加觉得这个人太不忠心了。

这里要说一句,我们现在经常可以看到乾隆打扮成汉人士大夫的画像,印象中乾隆也是极力推崇汉文化的,但内心里,作为一个“异族”统治者,乾隆对汉人有很大的偏见,他觉得汉人心眼太多,不像满人那样对主子死心塌地,乾隆一朝里的大臣也是满族人居多。

在张廷玉第二次请求后,乾隆虽不情愿,还是答应了他。后来乾隆还在张廷玉的请求下破例给他写了一个“保证书”,保证给他“配享太庙”的荣誉,这其实是雍正许给张廷玉的。“配享太庙”就是大臣死后可以供奉在太庙里,而太庙可是供奉皇帝先辈的地方,所以这对于一个大臣来说是极高的荣誉了。

按道理,皇帝破例施恩,臣子第二天应该亲自进宫谢恩的,但张廷玉居然让他儿子代替他去,这让乾隆觉得我破例给了你保证,你还不亲自谢恩,是既不信我又不尊重我啊,非常生气,当天乾隆就下令军机大臣赶快写旨,让张廷玉进宫当面讲讲,他到底是咋想的!

好巧不巧,在军机处当值的有一个张廷玉的门生,给他悄悄报信儿,让他小心点。张廷玉第二天天还没亮,就跑到宫里磕头请罪了。这无疑是个很蠢的举动,因为张廷玉进宫的那个点儿,皇帝的旨意还没发到他家呢,他提前来了,明摆着告诉皇帝你身边有人给我报信了,赤裸裸的结党信号啊。

乾隆把张廷玉痛骂了一顿,把他赶走之后,又花了一天时间写了一道谕旨,公开数落张廷玉,说他要求皇帝写保证书,是不信任皇帝;三番两次想要退休回家,对新皇帝没有感情;临走前还在皇帝身边安插亲信,十分阴险。乾隆把张廷玉公开数落一顿后,又说自己一直努力包容张廷玉,这次斥责他,主要是为了打击结党,并不是真要打倒他这个人。他还说张廷玉擅长的不过就是勤快谨慎,当个好秘书。鄂尔泰还有平定苗疆的功劳,张廷玉实在没有什么能拿出手的成绩,根本不配享太庙,但因为这是我爸许给你的,就给你吧,你的伯爵是我封的,我要撤回来。最后,张廷玉灰溜溜地回了老家。

经过这么一折腾,张廷玉名誉扫地,啥也没捞着,依附张廷玉的人也树倒猢狲散了。但有趣的是,张廷玉死后,乾隆又是给他谥号,又让他继续配享太庙。显得非常宅心仁厚,还写了一首怀念张廷玉的诗。其中有两句意思是,张廷玉虽然犯了错,我仍然让他以大学士的官衔退休;等他死了,我还让他配享了太庙。我对张廷玉如此保全,如果他地下有知,不知道会怎么感激涕零?

现在读来真是有点讽刺了,我们也不得不佩服乾隆的政治手段,忽晴忽雨,把这样一个三朝老臣玩弄于股掌之中。我们前面说过,乾隆刚继位时对鄂尔泰和张廷玉这两位大臣还是很依赖的,但当他逐渐成长起来想要独揽大权时,便翻脸不认人了。如果说一开始乾隆是在党派之间维持平衡,那么现在就是大力打击朋党了。所以,看起来张廷玉的没落收场似乎有很多偶然因素,但实际上却是乾隆加强皇权下的一种必然。

第三部分我们来看看乾隆晚年的时候,又遇到了哪些问题。

通过前面两部分,可以看出乾隆政治手段很高明,也取得了显著的治理成效。人口极大增长,平定了准噶尔、新疆,解决了历代帝王都没能彻底搞定的西域问题,奠定了现在中国的版图,成就了“乾隆盛世”。但你应该也知道,乾隆盛世并不持久,到了乾隆晚年的时候,盛世开始衰落,甚至有人认为这是大清崩溃的开端。

为什么会发生这样的变化呢?王朝兴衰的背后有一系列复杂的原因,而这本书主要从乾隆本人的角度进行了分析。

首先是因为乾隆年纪大了。年轻时期的乾隆从早上五点钟起床,可以一直工作到晚上十二点,处理奏折、情报,大脑高速运转,从不疲倦。但年纪大了之后,头脑只有早上一两个小时是清醒的,可以处理复杂的政事。作者说,晚年的乾隆,精力、健康和智慧只剩了年轻时的几分之一,然而他的任务和职责却一分没少。如同一头衰病残疾的老牛,仍然要拉着沉重的大车,老皇帝有些力不从心了。

生理的老化,让乾隆的心理也发生了变化。精力的不足,让他改变了处理政务的原则,以前明察秋毫的他,现在处理事情只图方便,多一事不如少一事。皇帝本人都不愿意生事了,地方大臣们当然更乐得高枕无忧,纪律松懈,这种风气从上到下在全国蔓延。

而且,乾隆做那么多年皇帝,顺风顺水,他开始有点骄傲自得,认为自己没必要再像苦行僧那样严格要求自己。所以他也放弃了对自己的严格要求,开始放纵私欲,一个典型表现就是公开收受大臣们的进贡。收到了满意的贡品,他还会进行评价,说这些贡品很好,告诉大臣们以后可以多送这样的,不要舍不得花钱。这样一来,大臣们更不好好工作,成天琢磨着怎么送礼讨好皇上。而且,送礼得要钱啊,所以大臣们的贪污也更严重了。

作者认为,在君主专制下,统治者的心境改变,可以使国家面貌发生根本变化,而且,坏的影响会比好的影响更大。皇帝的勤奋进取,经过官僚系统的层层传导,最后抵达基层可能只剩百分之十。然而皇帝的松懈懒惰,却会被官僚系统层层放大,抵达到基层,会扩大十倍、百倍。

更要命的是,乾隆晚年心态的改变,让大清错失了一个融入世界文明的机会。这就要说到英国马戛尔尼使团的来访了。英国人希望打开中国的国门,跟中国开展贸易往来,于是派出马戛尔尼率领使团,打着给乾隆祝寿的旗号,来到中国。但这次来访并不愉快。

首先是中国传统的礼仪规矩让英国人感到不适应。清政府要求马戛尔尼觐见皇帝时,必须跪下磕头,而在马戛尔尼的头脑中,英国人是挺着腰板来到中国交流的,怎么可能下跪磕头呢。这就让大清朝廷感觉受到了冒犯。经过协商,最后双方各退一步,英国人同意单膝跪地,随众俯首。这是双方的第一个矛盾。

第二个矛盾,乾隆对英国使团带来的礼品抱有很大期待,但看到实物以后非常失望,这是怎么回事呢?就拿英国人带来的地球仪举例,这个地球仪上画出了英国发现的世界上的新地方和航海路线,他们本来想通过这个展示英国的地理知识和航海成果。但乾隆觉得,地球仪这东西康熙的时候就传到中国来了,一点也不稀奇。他对那些奇怪的地名和符号,根本看不懂,也没有兴趣。除了地球仪,英国使团还带来了“天体运行仪”。这种仪器展示了太阳系的全貌,可以直观地展示地球是如何围绕太阳运动的。但当时的中国人却认为它是用来测算节气的,所以也没有引起乾隆的兴趣。

英国人带来的礼品完全没有激发出乾隆对外部世界的好奇心,毕竟,当时的乾隆已经是一个80多岁的老人了。而且,乾隆也意识到,英国人打着祝寿的旗号来中国,其实是另有所图,他们要求签订条约,允许英国人在中国的一些沿海口岸自由通商,还要求减税和免税政策。这些要求让乾隆更加不悦,干脆直接拒绝了。

由于任务失败,马戛尔尼回国后,说“中华帝国只是一艘破败不堪的旧船”,这为英国决定用武力打开中国埋下了种子。而大清这边,也错失了开眼看世界、让中华文明奋起直追的机会。

到这儿,今天的内容差不多就给你讲完了,我们来总结一下。初登帝位的乾隆,宽以待人,赢得臣民好评。又小心翼翼地防范各方夺权的可能,稳固了权力。乾隆十三年,孝贤皇后的去世加上金川战争的不顺,让乾隆改变了统治策略,对大臣从宽转严,严格整顿吏治,取得了安定的政治局面。

但晚年的乾隆放纵私欲,官僚们的贪婪腐败之风卷土重来。在英国使团来访的过程中,也没有意识到西方文明的先进,拒绝了马戛尔尼,错失了让中国融入世界的机会,为大清的崩溃埋下了种子。

总体来看,乾隆虽然通过他高超的驭下之术,取得了稳固的政权,但高度的集权让手下官僚丧失了主动性,官僚体制逐渐僵化。他组织编写《四库全书》,营造出了文化兴盛的景象,但同时大兴文字狱,让臣民失去了精神活力。大清人口数量得到了极大增长,总体GDP很高,但固执地拒绝对外开放,错失了改变国运的关键窗口。

作者认为,在当时的政治环境下,国运的兴衰其实是由皇帝个人决定的,要想国家发展得好,不仅需要皇帝励精图治的态度,还需要他有开阔的眼界,能平衡各方的利益,作出正确的决策。一旦皇帝本人某一方面出了问题,那么整个国家的命运也会走向衰败。

就像马戛尔尼在他的回忆录中所写:“清政府好比是一艘破烂不堪的头等战舰,它之所以在过去一百五十年中没有沉没,仅仅是由于一班幸运、能干而警觉的军官们的支撑,而她胜过邻船的地方,只在她的体积和外表。但是,一旦一个没有才干的人在甲板上指挥,那就不会再有纪律和安全了。”

除了今天介绍的内容,原书里还有很多精彩的地方值得一看,比如乾隆对孝贤皇后的感情到底有多深?乾隆为平定准噶尔做了哪些努力?乾隆如何利用戏曲教育底层百姓的?如果你有兴趣的话,可以去得到电子书库搜索《饥饿的盛世》进一步阅读。

关于乾隆,听书里还有两本解读:《乾隆皇帝的荷包》和《马背上的朝廷》,讲的分别是乾隆皇帝的私房钱和他下江南的真实目的,有兴趣的话也欢迎去听。

撰稿:田璐 转述:成亚 脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

初登帝位的乾隆,宽以待人,赢得臣民好评。又小心翼翼地防范各方夺权的可能,稳固了权力。

-

乾隆十三年,孝贤皇后的去世加上金川战争的不顺,让乾隆改变了统治策略,对大臣从宽转严,严格整顿吏治,取得了安定的政治局面。

-

乾隆晚年放纵私欲,官僚们的贪婪腐败之风卷土重来。在英国马戛尔尼使团来访时,错失了让中国融入世界的机会,为大清的崩溃埋下了种子。