《风暴前线》 曲飞工作室解读

《风暴前线》| 曲飞工作室解读

关于作者

本书作者玛丽·乔·麦克科纳希是一位长期研究拉美问题的资深记者,在拉美地区工作了30多年。她的父亲是一名美国海军军官,战争期间曾在太平洋、地中海和南美洲服役。作者从小就听父亲讲了很多拉美二战的故事。成年后,作者靠着自己的好奇心搜集了更多史料,后来就有了这本书。

关于本书

本书特别指出,以文化宣传为核心的软实力攻势,是美国在20世纪重返拉美的重要利器。

核心内容

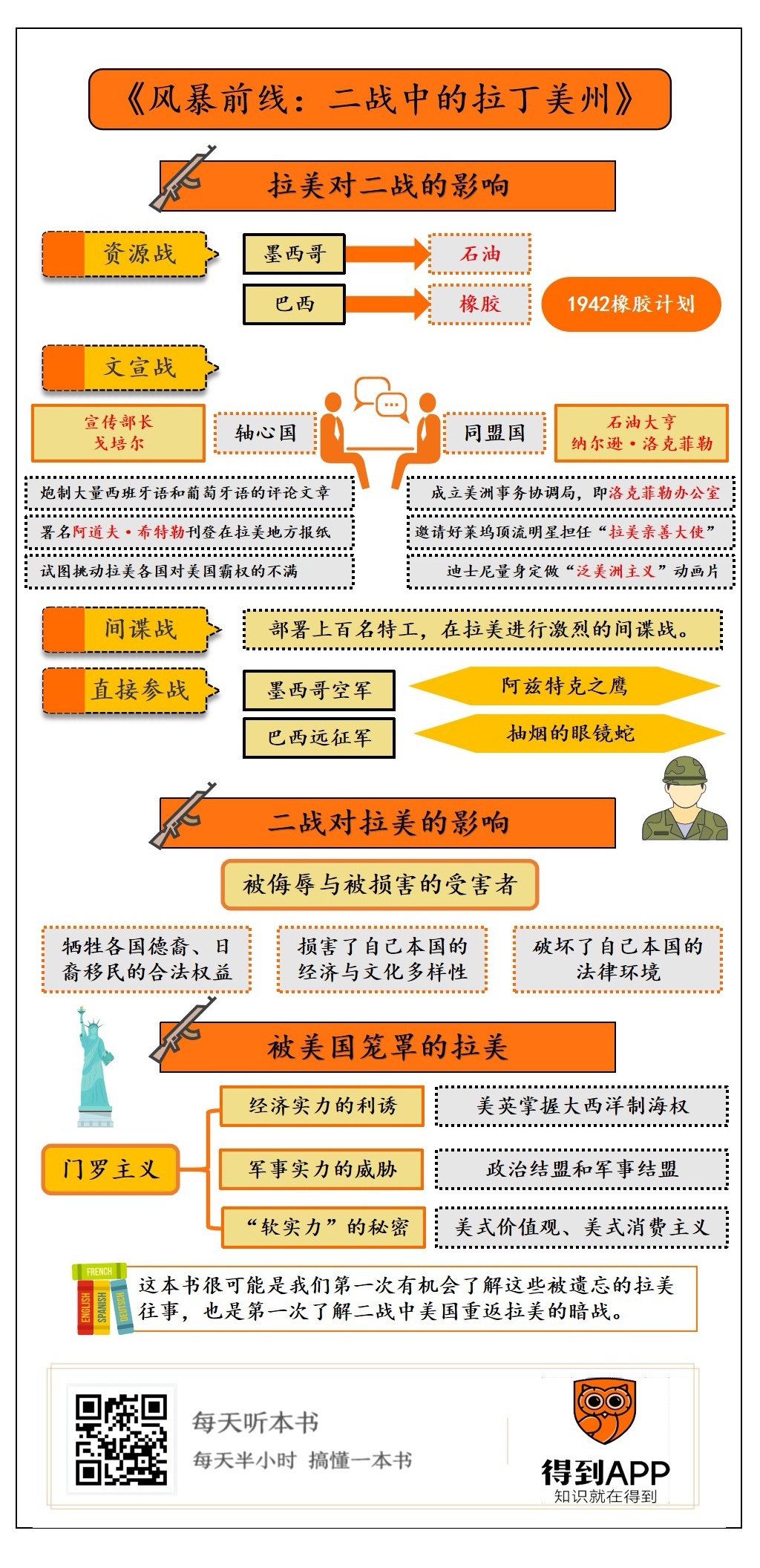

第一,拉美对二战的影响。

第二,二战对拉美的影响。

第三,被美国笼罩的拉美。

你好,欢迎每天听本书,本期为你解读的是《风暴前线:二战中的拉丁美洲》。

这个书名可能会让你觉得有点疑惑。因为在很多人印象中,拉美在二战中绝对属于“大后方”,拉美国家既没被战火波及,好像也没有直接参战。如果问“二战期间拉丁美洲干了什么?”,可能很多二战史爱好者也未必能答上来。那么二战中的拉美,如何能称得上前线,而且是“风暴前线”呢?

说实话,这个疑惑也是促使我去读这本书的首要原因。而通过这本书我才了解到,原来拉美在二战中可绝不是什么可有可无的后方。拉美对二战,二战对拉美,都有着深刻的影响。这本书不光能帮我们补上这个知识盲区,让我们明白,世界大战为何叫“世界大战”,更通过二战期间和二战之后拉美历史的演变,让我们从另一个角度看到,今天的世界格局以及美国的优势地位是怎么实现的。

本书作者玛丽·乔·麦克科纳希,是一位长期研究拉美问题的资深记者,在拉美地区工作了30多年。她的父亲是一名美国海军军官,战争期间曾在太平洋、地中海和南美洲服役。所以作者从小就听父亲讲了很多拉美二战的故事。成年后,作者靠着自己的好奇心搜集了更多史料,后来就有了这本书。

这本书的英文书名叫《探戈战争》,作者要表达的意思是,在二战中的拉美舞台上,轴心国和同盟国就像两个探戈舞者,每一方都紧紧跟随另一方的脚步,每一方的出招都会很快得到对方的回应。在这场探戈之战中,双方争夺着拉美的领海领空,争夺着自然资源,从石油、橡胶到钨和工业钻石,也争夺着这片大陆民众的心思。这场争夺有太多如雷贯耳的大人物入局:罗斯福、石油大亨纳尔逊·洛克菲勒、米老鼠之父沃尔特·迪士尼、纳粹宣传部长戈培尔、未来的美国FBI掌门胡佛……

那么拉美对二战到底有什么重要性,拉美具体是以何种形式介入了二战,又是如何影响了二战的进程呢?美国在这其中又扮演了何种关键性的角色?下面我们将一起探讨这些问题。

我们的解读分为三部分:

第一,拉美对二战的影响。拉美介入二战至少有四种形式:资源战、文宣战、间谍战,以及直接参战。或明或暗,但无不紧张激烈,这将是接下来的主体。

第二,二战对拉美的影响。为了服务于二战的整体局势,特别是美国的战略需求,拉美各国中的一些特定族裔,成了“被侮辱和被损害的”牺牲者。这让我们看到,即使不直接被战火波及,也有触目惊心的悲惨在发生。

第三,被美国笼罩的拉美。二战的拉美故事,最重要的关键词就是美国。拉美对战争的参与、介入,背后无不有美国的强烈存在,很大程度上是美国门罗主义的二战版。美国人是如何借二战加强对拉美控制的,从中我们又能感悟到什么?

下面,我们就从第一个问题说起。

在二战爆发之前,同盟国与轴心国在拉美的角逐就已经提前开始了。1938年的欧洲,战争虽然还没打响,但已经是山雨欲来。纳粹德国早已突破了《凡尔赛和约》的限制,重新武装起来,并且吞并了奥地利,还打算进一步吞并捷克斯洛伐克。虽然英法当时还在采取绥靖政策,但大家都清楚,战争不可避免。要打仗,那就要储备大量的战略物资,像石油、橡胶等等,而这些东西拉美都有。

比如墨西哥,就是石油出口国。而在1938年,墨西哥国内爆发了石油国有化运动,这让墨西哥和英美石油巨头全面交恶,墨西哥一度停掉了对英美的石油出口。这时,德国人趁机找上门来,大量购买石油,在1938年3月到1939年9月,二战爆发前,德国和意大利一共采购了墨西哥94%的出口石油,轴心国的战争机器中到处流淌着墨西哥的石油。本书甚至说,希特勒前几年的胜利都得益于墨西哥的石油。

后来英国皇家海军凭借强大的制海权,遏制住了德国从墨西哥的石油进口,并且在罗斯福的直接干预下,英美石油巨头对墨西哥让步,最终达成谅解,墨西哥重新对同盟国出口石油。这也把墨西哥拉到了同盟国一边,为日后参战埋下了伏笔,这个我们后面再说。

橡胶的故事比石油更紧张。二战时候的主要载具,摩托车、卡车,甚至飞机,只要是有轮子的,那就用得到橡胶,所以橡胶的重要性丝毫不亚于石油。那天然橡胶的主产地是哪呢?主要是东南亚,原本当时这一带是英法美荷兰这些同盟国的殖民地,按说同盟国的橡胶供给有保障,可是1941年珍珠港事件之后,日本不到半年席卷东南亚,把这些地方全占了,同盟国的天然橡胶供应遭遇了灾难性的打击,特别是对美国来说,它一下子失去了90%的天然橡胶供应。

而美国的人造橡胶产量当时每年只有8000吨,仅比德国年产量的十分之一略多一点。到哪儿去弄更多的橡胶呢?美国人将眼目光投向了南美,特别是巴西。

此时的巴西和美国若即若离,巴西南部还生活着一百多万德裔移民,美国人甚至想到了武装入侵巴西,控制他们的橡胶生产,而这一行动的代号就叫“橡胶计划”。

巴西政府也意识到了局势的严峻,美国急需橡胶,弄好了就是巨大商机,而万一弄砸了,可能就是国家危机,所幸巴西审时度势,站在了美国一边,双方在1942年签订了《美巴政治军事协议》,然后巴西举国上下加班加点,大搞橡胶增产运动,他们把这称为“橡胶之战”,巴西政府甚至用了抓壮丁的方式募集劳动力。尽管这种简单粗暴的方式让巴西劳动者吃了不少苦,但1943年,美国自拉美获取的橡胶比在世界其他任何地区得到的都多,而这些橡胶绝大多数来自巴西的亚马逊丛林,除了给巴西等国带来贸易收入,也可以说,巴西以这种方式为反法西斯战争贡献了力量。

除了争夺拉美的资源,同盟国与轴心国也要竞相收割拉美的人心,他们各显神通,在拉美各国展开了舆论宣传战。

轴心国方面,领衔的是纳粹头号“笔杆子”,宣传部长戈培尔。从战前开始,他就陆续炮制了大量用西班牙语和葡萄牙语写成的评论文章,甚至署名“阿道夫·希特勒”刊登在拉美的地方报纸上,试图挑动拉美各国对美国霸权的不满。当时美国在拉美的公众形象本来就有些糟糕,可以说戈培尔的策略非常对路。

而意识到这一点的美国也及时采取反击。有意思的是,出手的不是美国官方,而是著名的石油大亨纳尔逊·洛克菲勒。在他的动员下,罗斯福成立了“美洲事务协调局”,也就是著名的“洛克菲勒办公室”。

洛克菲勒动员了强大的媒体资源,包括《时代》杂志、电台和好莱坞,以及包括从力士香皂到可口可乐在内的美国商品生产商。经由美洲事务协调局,这些美国金主大笔大笔地向拉美各国广播与报纸投放广告,占据了拉美媒体广告总收入的四成。强大的金弹攻势,把拉美媒体变成了美国的舆论阵地,同时也向读者和听众们宣扬了与美国商品、美国生活方式,以及背后的美式价值观。洛克菲勒为此动员了1200名记者、广告从业人员和民意专家,其中一位民意专家就是日后的民意测验之王乔治·盖洛普。

洛克菲勒手中最强大的武器是好莱坞。他邀请一干好莱坞的顶流明星担任“拉美亲善大使”,在拉美各地与政府高层和上流人士亲切会面,上电台接受采访。这些明星由于年代久远,可能你未必听过,但其中有一个名字,你绝对不会陌生,他就是“米老鼠之父”沃尔特·迪士尼。迪士尼为拉美量身定做了一部“泛美洲主义”的动画片,植入了大量拉美元素,一举征服了拉美民众,以至于那些没有在电影中出现的国家,例如委内瑞拉和古巴,还向美国国务院表达了强烈不满。

本书作者说,洛克菲勒很可能就是凭借好莱坞巨星和米老鼠、唐老鸭,击败了戈培尔。

此外双方还都部署上百名特工,在拉美进行过激烈的间谍战。而经济、舆论、谍报,这些暗流涌动的暗战,最终汇聚成了一个高潮,就是拉美的两个主要大国墨西哥和巴西,真的提枪上阵,参与了对轴心国的战争。

1942年5月,两艘向美国运输石油的墨西哥油轮被德国潜艇击沉,墨西哥就此向德国宣战。不过一直到1944年,墨西哥才派出了第一支、也是唯一一支军队:墨西哥空军201中队。

这支空军的打击对象不是德国,而是日本,他们参与了1945年轰炸菲律宾吕宋和中国台湾的行动,有8名墨西哥飞行员在执行任务时牺牲。战争结束后,这支空军载誉归国,被誉为“阿兹特克之鹰”,墨西哥城举行了盛大的游行来欢迎他们。不过,他们的英雄事迹很快被遗忘,连“阿兹特克之鹰”的纪念碑都罕有后人造访。

巴西远征军的规模要比墨西哥大得多,在1944年进攻意大利的战斗中,总计25000名巴西士兵参战,成为二战中唯一在欧洲作战的拉美军队。

据说,当希特勒听说巴西要出兵参战的时候,非常轻蔑地说,“巴西人会打仗,除非眼镜蛇会抽烟”。而巴西人索性就设计了一个“蛇叼着烟斗”的图案,作为远征军的徽章,他们就戴着这样的徽章打到欧洲,给希特勒来了个“实力打脸”。

巴西远征军起初表现糟糕,但德国人也承认,巴西人完全不缺乏勇气,一名德军上尉曾对被俘的巴西中尉说,“我从未看见过有任何人面对机枪阵地还能如此漠视生命地冲锋。”

最终,熟悉了战争的巴西人在意大利找回了自己的光荣。在一次行动中,“抽烟的眼镜蛇”俘虏了14000名敌军士兵和3名将军,他们分别来自德国和意大利的几支精英军队。

巴西远征军的遭遇和墨西哥空军中队相似:风光的凯旋,和随即的淡忘。但在意大利却留下了一块牌匾,画着一条亮绿色的眼镜蛇,叼着一根冒烟的烟斗,下面标有意葡双语的致敬辞:

以此纪念巴西远征军士兵,

他们为捍卫自由与民主,

在第二次世界大战中跨过大洋参加战斗。

上面说的,可以概括为拉美对二战的影响,拉美国家的资源出产、人心背向,乃至直接参战,都或多或少地对二战产生了影响,那么相应的,二战也必将会对拉美产生反作用力,二战又如何影响了拉美呢?下面我们再来看看。

前面我们说,拉美是二战中被忽略的参与者,那么“二战对拉美的影响”这个角度来看,可以说拉美是二战中被忽略的受害者,他们扮演了“被侮辱与被损害”的角色。

珍珠港事变后,美国对国内的日裔移民进行了集中监控,这是比较委婉的说法,更直露一点,也可以说美国把12万日裔的美国人都关进了“集中营”,他们被强制拘禁,事后也只得到了微薄的赔偿。这是美国比较不愿意提及的一段黑历史。

然而在当时,美国却对自己这个做法很得意,并且强烈推荐,甚至要求拉美盟友们也这么干。前面说过,巴西有上百万德裔移民,美国官员坚信,他们已经构成了“真实且日益迫近”的威胁。

在1942年1月于里约热内卢召开的一场西半球会议上,美国成功地迫使拉美国家同意对各自境内的德、日裔居民采取惩罚性措施。墨西哥与巴西将外籍居民的社区整个拔除,把他们重新安置到边疆地区,哥伦比亚将被列入黑名单的人员强行转移到有警卫把守的酒店集中看管,而危地马拉和秘鲁等16个国家则把自己境内的将大批德日裔居民送交美国。这些行为,基本都违反了这些国家的法律。

德国移民有多惨?以危地马拉为例,1941年12月11日,就在珍珠港事变后的第四天,危地马拉对轴心国宣战。1942年1月,96家德裔人士名下的企业、商店、报纸,1条当地铁路,以及67个种植园全部被美国国务院列入了封锁名单,目的是为了封堵拉美的“轴心国资金”,这是一个单方面的黑名单,在制定时根本没有征询所涉及国家的意见。到了7月,来自危地马拉的117名德裔居民,跟其他拉美国家的数百名德裔一起,被陆续驱逐回德国,限于当时的条件,他们返回欧洲的航程非常艰苦,按照本书中的描述,简直堪比当年的贩奴贸易。

而拉美的日本移民的问题则更复杂,其中还掺杂了更隐秘的因素。

美国人的盘算是,他们迫切需要“日本人”来交换关押在亚洲的美国人。也许会有人问,美国自己不是有那么多的日本移民吗?原因甚至有些荒谬,因为美国认为这些日裔美国人比拉美国家的日本移民理应享受更多的“公民权利”,所以后者更适合拿来和日本作交易。

在从拉美送往美国的2200名日本移民中,有大约1800名来自秘鲁。为了找出“危险的”日本人,秘鲁方面甚至求助于中国大使馆的工作人员,因为秘鲁人认为中国人出于国仇家恨会很有动力承担这个任务。

秘鲁人对日本移民的驱逐,部分来自他们的种族偏见,秘鲁的报纸上对“黄祸”提出了警告,知识分子则建议将移民限制在那些能改良“种族”的人群。在一次针对日侨的洗劫中,中国商人也遭了池鱼之殃,他们只好在商店里挂上醒目的西班牙文标语:“我们不是日本人”。

美国国务卿赫尔比秘鲁人更极端。他当时提出,不要仅停留在抓捕一小批人上,而是要清空整个大陆,他鼓励罗斯福总统继续“共同努力,把这些美洲各国的日本人全部转移至美国关押”。

拉美的意大利移民的待遇要好一些,而理由却令人啼笑皆非。据说罗斯福在一场有关拘留外国人的谈话中对司法部部长说到,“我不怎么担心意大利人,他们就是一帮唱歌剧的。”很显然,罗斯福的想法代表了一大批美国人和拉美人的想法。

这场抓捕遣返运动无疑是过当的,很多生活在拉美和美国的德国、日本侨民已经是二代和三代了,其中固然有希特勒或日本天皇的狂热支持者,但也有很多人,对母国并没有忠诚和认同感,然而美国的政策对此是不加区分的,特别是针对日裔。

在美国的要求下“清理门户”,这同样给拉美各国带来了惨重损失,抓捕行动破坏了当地长期存在的商贸网络、社会关系乃至众多构成多元民族文化的元素,旧有的族群社区在战后重建时已经无法恢复往日原貌了。

而最讽刺的是,犹太人也在这场风波受到了牵连。一些犹太人在二战前夕逃离了德国,来到了拉美,但拉美人并没有兴趣去做什么区分,他们在拉美仍然被当作德国人看待。在巴西的关押场所里,来自德国的犹太人甚至会被跟其他德裔不加区分地关在一起。一位从德国来巴西避难的犹太人曾无奈地说:“对巴西人来说,我是个德国人,而并非是一个被迫逃离德国的犹太人。”——看起来,拉美各国是不信“敌人的敌人就是朋友”这一套说法的。

事实上,在二战中拉美各国对犹太人的态度普遍并不友善,1938年3月,在希特勒占领奥地利十天后,罗斯福倡议召开国际会议,商量如何解决犹太难民问题,32个参会国当中有19个拉美国家,其中只有多米尼加一个国家愿意接纳10万名犹太人,而最终,只有不过数百名犹太人最终来到这里。本书甚至认为,这次安置犹太难民会议的失败,助长了德国反犹主义的气焰,希特勒更加有恃无恐地迫害犹太人,因为他看到,到了关键时刻没有谁愿意为犹太人伸出援手。

好说回正题,从上面的叙述中可以看到,二战中,为了配合美国的意志,拉美各国在移民问题上宁枉勿纵,不但牺牲了各国德裔、日裔移民的合法权益,也损害了自己本国的经济与文化多样性,还破坏了自己的法律环境。可以说这就是二战带给拉美的最显著的影响。

在拉美的二战故事里,美国几乎无处不在。而这种影响与左右,不光在战时,更持续到战后,直至今天。最后一个部分,我们就来说说二战后的拉美,美国如何借助二战的局势,完成了对拉美的控制。

美国是美洲第一个摆脱欧洲殖民统治实现独立的国家,所以他们也早就认真思考过,如何建立一套由自己主导的美洲秩序。这个构想,就是著名的“门罗主义”。

1823年,时任总统詹姆斯·门罗在年度国情咨文里,以声援拉美各国独立为名,要求欧洲列强不得干涉美洲事务,他当时说了一句著名的话,”美洲是美洲人的美洲“,这既可以理解为站在美洲的立场向欧洲列强喊话,为全美洲代言,但也隐含着宣示自己美洲霸权的味道。这种立场态度,就是门罗主义的主要内容,在此后被美国长期奉行。

那么拉美各国怎么看待美国的门罗主义呢?显然,他们是不甘心作为美国后花园,被美国支配的。

拉美国家在二战前和战争初期对美国的态度并没有那么友善,更别提俯首帖耳了。相反,无论是想制衡美国,还是想效仿德国的迅速崛起,不少拉美国家对轴心国的运转模式怀有兴趣。所以,就像我们前面说的,二战初期很多拉美国家都保持中立,虽然不敢跟轴心国走得太近,但也在睁一只眼闭一只眼,默许了轴心国经贸、文宣,甚至谍报人员在拉美的存在,前面说的德国特工,能在美国眼皮底下部起一张拉美情报网,靠的就是拉美各国政府的这种暧昧态度。

然而二战以及战后的世界格局发展,使得拉美各国丧失了这种比较超然的地位,首先是因为,他们在经济上更加依附于美国了,像我们开头讲过的,德国和意大利曾经是墨西哥石油的最大客户,但二战爆发,特别是美国参战之后,美英牢牢掌握大西洋制海权,墨西哥的石油没法运到德国去,只能寻找新的市场,美国适时地做出让步,给了墨西哥石油订单,但同时使墨西哥把本国经济跟美国绑定在了一起,并且逐步地,墨西哥在政治上也只能倒向美国,最终直接派出空军参加了太平洋战争。

巴西的情况也颇为相似。在二战爆发前,巴西政府还在努力摆脱门罗主义对自己的束缚,试图通过和轴心国的经济政治联系制衡美国,走自身独立的外交路线。在这种政策导向的鼓励下,巴西的航空业一度被德国人所控制,引发了美国人的极大焦虑。

但战争爆发后,巴西同样明白已没有其他选择,同德国日本的贸易被切断,如果一味抵制门罗主义,不仅经济上面临极大困难,甚至可能会招致美国的军事入侵。巴西的最终选择是,通过提供橡胶,以及其他美国紧需的战略资源,深度融入了美国的阵营。

经济一绑定,政治结盟和军事结盟也随之而来,最终,巴西不仅加入了同盟国也成为拉美唯一对欧洲派出远征军参战的国家。

当时拉美各国的经济结构,本就是以资源型为主,依赖工业强国的资源进口,墨西哥和巴西的困境,也是其他很多国家面临的问题,所以在二战的大背景下,这些国家在经济和政治上都加强了跟美国的联系。换一个角度,我们也可以说,通过二战,美国加强了对拉美的控制,推进、甚至可以说实现了门罗主义的愿景。

并且,美国在二战中的拉美政策,又对门罗主义进行了版本迭代,除了基于经济实力的利诱,和基于军事实力的威慑,美国还发现了“软实力”的秘密。

在拉美,美国利用美国媒体、实践美式消费主义的消费品公司,特别是好莱坞,在拉美展开了规模浩大且效果卓著的文宣攻势,最终不仅将德国的影响力驱逐出了拉美,还在拉美人心中建立了美式生活方式和美式价值观的至高地位。可以说,这场软实力之战的胜利,影响力甚至一直延续到了今时今日,无论拉美人多么反感美国,但美式价值观和美式消费主义在今日的拉美仍然居于统治地位。

这等于说,美国“一手大棒一手胡萝卜”的传统模式,在二战后升级成了三手联弹:除了大棒和胡萝卜,还多了一手“米老鼠”。

从控制与反控制这个角度上来说,从门罗主义的提出到二战,再到21世纪,这个大逻辑其实一直没有发生根本的变化。

好,最后再总结一下今天讲到的主要内容:

二战前,拉美各国丰富的战略资源引起了各方的惦记,特别是德国,经过长期的经营,逐渐在拉美建立了强大的政治和经济存在,以及谍报网络,这让一直将拉美视作后院的美国寝食难安。

二战爆发后,美国通过一系列的经济、政治和军事操作,恢复并加强了自己在拉美的影响力,甚至可以说,二战成为美国“夺回拉美”的重要契机。在这其中,美国以文宣为核心的软实力攻势,成为美国重返拉美的最新利器。

美国在拉美重建影响力的过程,固然对同盟国最终击败轴心国起到了极其重要的正面作用,但也造成了一系列人道主义灾难。在美国的诱导下,拉美各国政府对在本国生活了几代的德意日侨民,进行了大规模的驱逐和囚禁。在战后,拉美也在经济和政治上不得不更加依附于美国。

在这样的历史语境中,我们再去看拉美的二战故事,就更为清晰了。拉美各国陆续加入盟国,乃至墨西哥空军和巴西远征军的直接参战,因为掺杂了无法回避的“美国元素”,在拉美甚至都逐渐被漠视被遗忘。这本书很可能是我们第一次有机会了解这些被遗忘的拉美二战往事,也是第一次了解二战中美国重返拉美的暗战,这就是这本书的最大价值之一。

撰稿:曲飞工作室 脑图:刘艳导图工坊 转述:徐惟杰

划重点

1.在二战中的拉美舞台上,轴心国和同盟国就像两个探戈舞者,每一方都紧紧跟随另一方的脚步,每一方的出招都会很快得到对方的回应。

2.二战中,拉美各国为了配合美国的意志在移民问题上宁枉勿纵,不但牺牲了各国德裔、日裔移民的合法权益,也损害了自己本国的经济与文化多样性,还破坏了自己的法律环境。

3.美国“一手大棒一手胡萝卜”的传统模式,在二战后升级成了三手联弹:除了大棒和胡萝卜,还多了一手“米老鼠”。