《颜色的故事》 小云解读

《颜色的故事》| 小云解读

关于作者

维多利亚·芬利,是一名英国记者。从九十年代初期就一直在香港工作,常年担任《南华早报》的艺术编辑。偏爱色彩主题,游历了几十个国家,收集了关于色彩主题的大量资料。作品被翻译为多种语言并在世界范围内多次出版。

关于本书

《颜色的故事》通过作者对色彩的文献研究和实地考察,讲述了关于各种颜色的趣闻轶事,探索了颜色的历史和文化价值。这本书在博学的同时兼顾趣味,既容纳了丰富的知识,又毫不枯燥。

核心内容

作者足迹遍布世界各地,用亲身经历来讲述颜色发展历程当中的诸多小故事,并力图在轻松地将知识呈现的同时,也加入关于文化价值的思考。

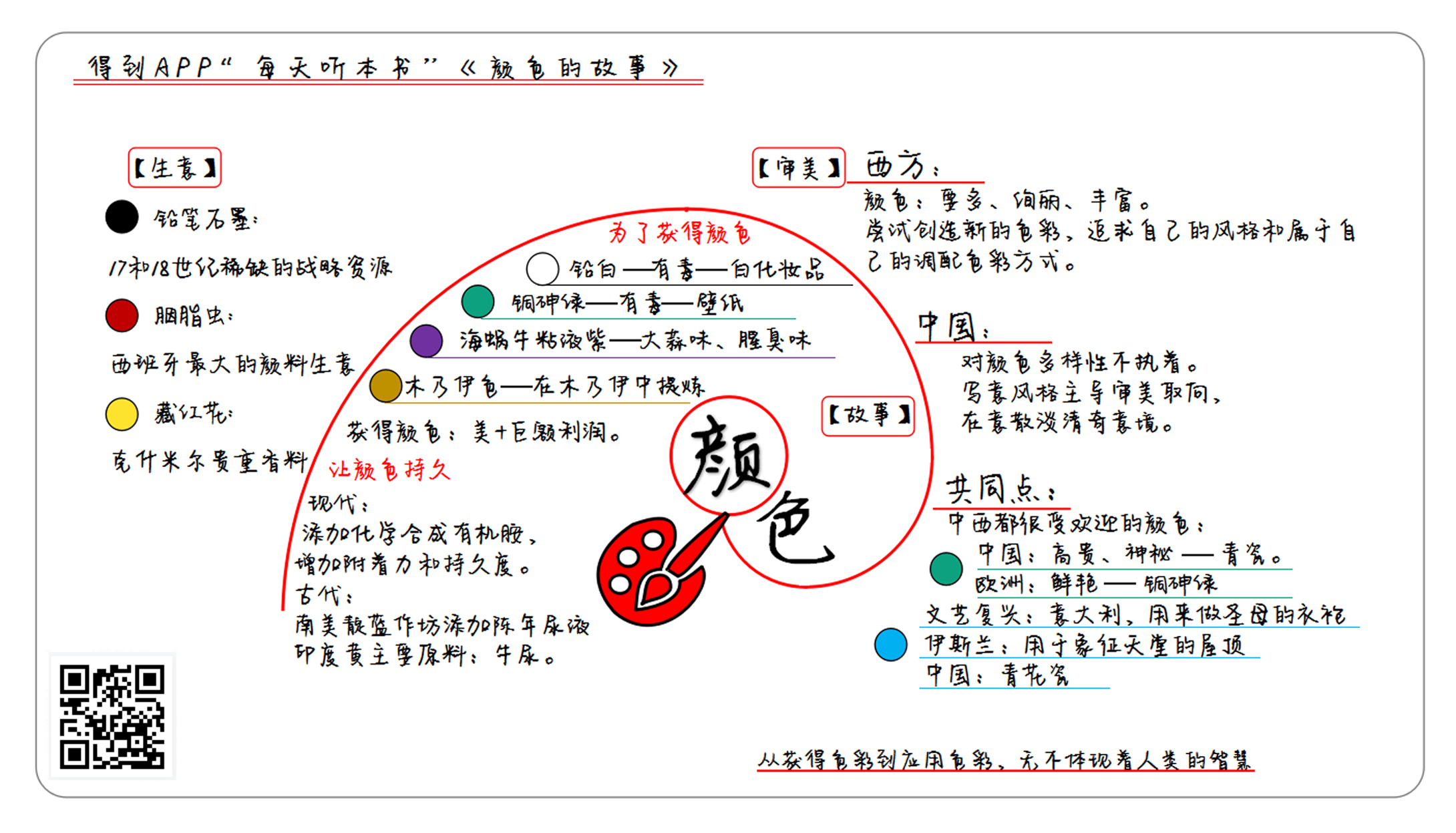

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《颜色的故事》。这本书的中文版大约有34万字,我会用大约22分钟的时间,为你讲述书中精髓:我们熟悉的颜色从何而来?在它们背后有怎样不为人知的历史和文化?中西方对颜色的审美取向又有什么不同?

颜色,对于我们每个人来说,实在是司空见惯。不过平常一说到颜色,你可能会想到各种色谱、明暗关系、饱和度、互补色、对比色等等概念。如果这样简单判断,你很可能会错过这本有趣的书。这本《颜色的故事》,并不是用常规枯燥的方式写色彩,而是独具一格,用一个个色彩为主题,集结了各种资料中、旅行中,甚至传说中的关于色彩的历史、故事和文化,对每种颜色的来龙去脉问个明白。

所以,这本书更像是一本以色彩为主题的游记。这种写作方式,和作者的职业有关。这本书的作者叫维多利亚·芬利,是一名英国记者,上世纪从九十年代就一直在香港工作,常年担任《南华早报》艺术版的编辑。这种游记的写法,正是她最擅长的写作方式。作者出于自己对色彩的好奇和偏爱,探访了几十个国家,收集了大量资料,写成了这本书。想要了解色彩的历史和文化,这本书是很好的选择。

好了,介绍完作者和本书的基本情况,下面我就带你一起漫游色彩世界,讲讲各种颜色的故事。这本书中有趣的故事很多,作者用颜色把它们做了分类,十种颜色十个章节。我将选择全书最有趣,也和现在的生活仍然有紧密联系的部分,从三个方面来给大家讲这些颜色的故事:第一个部分:获取颜色的故事;第二个部分:关于颜色的生意;第三个部分:通过颜色这个视角,看看中西文化在审美上的差异。

好,我们先来说第一个部分,为了获得颜色,使用颜色,有哪些有趣的故事。大自然绚丽多彩,天空、大地、海洋、树木等等,人们当然希望能够获取这些颜色。可想法美好,实际却不是说说这么简单。为了获得颜色,人们可以说是想尽了办法。

我们先说说白色这种看似最简单的颜色。白色可以从多种矿物质、海洋生物或者植物中提取。这其中,最危险的,是以一种铅为原料制作的白色,叫做铅白。这种白色带着光泽,颗粒小,非常细腻,很适合做成涂料、颜料、化妆品或者白色包装添加剂。这种铅白使用了上千年,在大多数名画中都能找到它的痕迹。说它危险,是因为铅白有毒。其中最危险的应用,就数铅白化妆品了。

从古埃及开始,铅白就是面霜和粉底的原料。化妆品的进化史在某种意义上就是一部铅白中毒史。几千年来,铅白化妆品一直是爱美人士的选择。埃及的贵族用它,罗马的贵妇用它,日本的艺伎用它。

十九世纪末的时候,有一种用铅白制成的粉底,叫做“年轻之花”,很受欢迎。这种“年轻之花”敷在脸上,皮肤不仅变白,而且还会有些透明闪亮的质感,常年使用,还会让身体和神态变得娇弱,更加符合那个年代的美学。就类似于现代说一款化妆品,用过之后有美白和减肥的双重功效。所以“年轻之花”一推出,就受到了各个年龄段女性的推崇。后来一个美国医生发出了对“年轻之花”的反对声音。他列举了对患者的研究,确认这种“年轻之花”会导致使用者严重中毒。常年使用,先是变得苍白虚弱,后来是肾衰竭、呕吐甚至会吐出胆汁,最终会断送使用者的性命。铅白的毒性引起越来越广泛的关注,各国政府因此开始限制铅白的使用范围。到2000年前后,这种伟大又残酷的白色,终于淡出了人们的视线,只在塑料、陶瓷等工业领域使用,并受到严格的监管。

除了打扮自己,人们也为打扮房子,付出过不少爱美的代价。下面就再来说说关于绿色的故事。

在十四世纪以前的欧洲,绿色的获取一直没有特别好的方法。后来从波斯传入了一种方法,用铜来制作绿色。铜经过氧化并用酸处理,得到的绿色,称为铜绿。我们现在看到古代青铜器泛着的绿色就是这种铜绿。但是想象一下你也知道,铜绿不够鲜艳,所以欧洲的化学家们试着添加其他元素获得更美的绿色。1775年,一个叫做谢勒的瑞典化学家,偶然发现添加砷之后获得的绿色非常美。这种铜砷绿,是一种类似祖母绿的颜色,带有琉璃的光泽,非常漂亮。所以一经发明就大受欢迎,制造商们纷纷在产品中添加这种铜砷绿。

什么是砷呢?砷氧化了之后,产生三氧化二砷,就是我们常说的砒霜。用这种铜砷绿做壁纸,简而言之,就好比是在墙上涂砒霜。许多年来,人们就是这样愉快地将毒药刷在了墙上。根据作者的调查,装修工人因为经常接触这种墙纸,常常中毒痉挛。家养的宠物因为足不出户,也开始生病。有的疗养院使用了这种壁纸,来疗养的病人不但没有康复,反而病得更重。而有意思的是,考古学者发现,在囚禁拿破仑的房间里,也贴着这种含有砷的壁纸,这就不难解释一代枭雄为什么这么快就虚弱不堪了。墙纸打败了英雄,让他整日瘫睡在行军床上,惨淡地度过了人生的最后几个月。

还有一些让人匪夷所思的颜色来源,我们也举两个例子。在古代,紫色的主要来源,是一种海蜗牛的黏液。因为凡是这种海蜗牛爬过的地方,都会留下紫色的痕迹,它的黏液就被用来制作紫色染料。不过,这种黏液带着浓烈的大蒜味和腥臭味,而且味道还特别持久。染过的布料,放上100年,味道也不会消散。可以想象一下,古代的皇帝,穿着尊贵的紫色斗篷,招摇过市的时候,却带着一股大蒜味儿和鱼腥味儿,这场面似乎颇有点尴尬。不过,无论是不是好闻,恐怕都没人会不满,毕竟,这是权力的味道。

紫色只是有点“味道”的问题,而另外一种颜色,褐色,就让人毛骨悚然了。这种褐色叫做“木乃伊色”,之所以叫这个名字,是因为它是从古埃及木乃伊的尸体中提炼出来的。这种颜色具有很好的透明度,对潮湿的空气不敏感,很适合画家表现肤色和阴影,所以从十六世纪一路流行到了十九世纪。直到后来画家们逐渐了解到“木乃伊色”的惊悚配方,这种颜料才逐渐退出了历史舞台。如今,去画材店仍然可以买到叫做“木乃伊色”的颜料,不过大可以放心,现在除了名字以外,它和木乃伊已经一点关系都没有了。

获取颜色很难,而让颜色持久就更不容易了。在现代,颜料通常会添加化学合成的有机胺,来增加颜色的附着力和持久度。但是在古代,科学还没有达到今天的水平,人们通常是用含有机胺的尿液来达到这个效果。比如在南美的靛蓝作坊,一直是添加陈年的尿液来增加着色度。印度的一种名为印度黄的颜料,它的主要原料就是牛尿。在英国,第一次工业革命加速了纺织业和印染业的发展,尿液也获得了举足轻重的位置。而到了十八世纪的时候,英国的纺织业和印染业的发展程度之高,使得偌大的伦敦已经无法在尿液方面自给自足,不得不依赖从纽卡斯尔运送尿液。说到这里,不得不提一下纽卡斯尔这个城市。如今,纽卡斯尔的鼎鼎大名恐怕是因为当地的淡啤酒和英超球队纽卡斯尔联队。可在当年,纽卡斯尔还肩负着为整个英国撒尿的重要使命。当时,纽卡斯尔作为港口城市,交通十分便利,所以市民的尿液被收集起来,从这里运向全国,为全英国的印染业提供添加剂。

听完这些故事,我们会很直观地了解到,为了获得颜色人们付出的努力。获得颜色当然是为了美,但这种努力的另一个重要推动力,是巨大的利润。历朝历代,好的东西一旦被发明,一定会成为一门好的生意。比如曾经珍稀难求的玻璃,价值连城的茶叶。颜色也是如此。接下来的第二部分,我们就来说说颜色这门生意。

先说说和黑色有关的生意,铅笔生意。铅笔芯的主要材料是石墨,现在已经再便宜不过。但在十七和十八世纪,石墨的获取和生产非常困难,是稀缺的战略资源。当时,英国垄断了石墨的生产,每吨石墨高达1300英镑。为了持续垄断,英国石墨矿的规格和待遇堪比今天的军事基地:武装警卫就站在两座石头房子里,监视着工人的进进出出。工人们出入都要脱光了衣服检查,防止夹带私货。一旦抓到,轻则挨顿鞭子,重的要遭到流放。可即使这样,也有人冒着风险去偷运石墨。最厉害的小偷是一个叫做威廉的家伙,他先是在石墨矿的旁边开了个铜矿。其实是明修栈道,暗度陈仓,在铜矿里又开掘出一条通往石墨矿的秘密通道。如此大费周章,回报也自然不菲。每年偷到石墨的产值,换算成今天差不多15万英镑,算得上重大经济犯罪。

后来,石墨的高价被两个法国人打破了。第一个叫康德,他创新了铅笔芯的制造方法,把石墨磨成粉末,掺入黏土。这样做不仅节约了成本,还可以通过改变石墨和黏土的比例,调整铅笔芯的硬度。根据铅笔芯的成分,硬度适中的就是HB,更硬的就是H、2H等等,而更软的就是B、2B,以此类推,这就是铅笔的 H-B 硬度体系,这个体系沿用至今。第二个人是个叫做皮埃尔的探险家,他在西伯利亚探险时,无意中发现了大型的石墨矿,这就迅速打破了英国的垄断。这个石墨矿的位置,就在现在中国东北部的国境线附近,因此这里的石墨被称为“中国石墨”。由于这个新矿的石墨质量上乘,“中国石墨”就成了铅笔厂商营销的关键词。美国的铅笔商人为了向顾客宣传他们用的是“中国石墨”,还特地给铅笔穿上明黄色的外衣,代表中国的“龙袍”,在市场上大获成功。这一点也沿用到了现在,直到现在,大部分美国铅笔的外衣还是黄色的。

如果说铅笔还是小生意,那么下面说到的胭脂红,可能就是颜料史上最大的生意之一了。如果你平常留心,可以看到可乐、糖果,或者腮红、口红的配料表中,常常出现胭脂红这么一种成分。在人类无法合成这种胭脂红色素之前,胭脂红的来源是一种叫胭脂虫的小虫子。这种小虫子个头不大,寄生在仙人掌上,它的身体是白色的,但是血液却是鲜艳的红色。工人们会用类似吸尘器的空气压缩机收集仙人掌上的胭脂虫,然后搅拌碾碎加工提炼出胭脂红。几百年来,无论是粉刷匠、画家、陶艺家、染匠,还是胭脂水粉,总之如果你需要红色,就离不开它。可见这小昆虫一直是项大买卖。

在大航海时代,西班牙的征服者们登陆了南美,发现了大片大片的仙人掌和寄生在上面的胭脂虫。于是西班牙人接管了当地的种植园,将制成的胭脂红颜料运回欧洲,成就了西班牙有史以来最大的颜料生意。运载这种颜料的船也因此得名,叫胭脂红舰队。胭脂红舰队每年的运量在50至160吨之间。其他国家很羡慕胭脂红带给西班牙的巨额财富,可却总是无法破解这种颜料制作的秘密。于是就有一批又一批的探险家奔赴南美寻找答案。

最终,这个秘密被一个叫做梅农维拉的法国人发现了。十八世纪末期,这个法国人隐瞒自己的真实目的,以植物学家的身份来到了南美。经过几个月的四处走访,他非常偶然地在一个仙人掌种植园发现了胭脂虫的奥秘。于是,他采集了一盒胭脂虫,像揣着金羊毛一样带回了欧洲。后来,英国和法国就开始在各自的殖民地里养殖胭脂虫、生产胭脂红,西班牙的垄断被打破了。现代医学已经证明,这种以胭脂虫为原料的天然胭脂红,对人体无害。所以即使到现在,仍然在食品、药品、化妆品领域广泛使用,小虫子的大生意还远远没有结束。

还有一样大生意是藏红花,它是黄色颜料的来源,也是一种贵重的香料,现在每公斤可以卖到700美元以上。在中世纪,波斯的祭祀用它写咒符,画家用它来描圣经的金叶子,而中亚的妇女用藏红花来染围裙。如今看来,可以说相当奢侈。位于现在印度北部,巴基斯坦东部的克什米尔是藏红花的发源地。不过克什米尔常年战乱,藏红花的产量也一直不高,并没有从藏红花贸易中获得很大利益。最开始经营的,还是善于贸易的英国人和西班牙人。英国和西班牙先后开始在本土引进藏红花田,率先致富的英格兰小镇甚至把自己的镇名改成了藏红花镇。不过现在,欧洲已经不再是藏红花的主要产区,世界上最好的藏红花在伊朗,产量大概是每年170万吨。而由于藏红花的价格居高不下,如今的藏红花已经不再作为染料,而是仅仅作为调味品和保健品了。

好,以上就是我们说的第二部分,关于颜色的生意。接下来我们来说第三部分,通过颜色这个视角,看看中西文化在审美上的差异。

我们先来说西方。作者发现,西方的美学观念,对颜色的要求一直是要多,要绚丽,要丰富。如果你熟悉西方美术史,你会发现,无论是古典主义还是浪漫主义,色彩都是西方美学重要的课题。历代画家都在不断尝试创造新的色彩,实验新的调配方式。每个西方大师毕生追求的不仅仅是自己的风格,还包括属于自己的调配方式和色彩。

而中国文化的色彩观,似乎对颜色的多样性并没有特别执着。中国不乏各个领域的艺术大师,也从不缺能工巧匠。但在色彩的运用上,中国文化的审美趣味似乎相当克制。作者认为,这与中国的老庄思想有着密切的联系。老子说“五色令人目盲”,认为颜色让人眼花缭乱,无法抓到事物的本质,这种观念影响了很多的中国文化人。另外,写意的风格主导了中国的审美取向,比起绚丽多彩,中国审美更在意散淡清奇的意境,黑白水墨、自成一格。

关于这点,还有一件趣事。有一次苏轼画竹子的时候,没有了墨汁,于是拿起朱笔,用红色画了起来。在场的人大惑不解,都问苏轼,竹子怎么是红色的呢?谁见过红色的竹子?苏轼于是反问到,那不然用什么颜色呢?你们画竹子都用黑色,可谁又见过黑色的竹子呢?这就是“东坡画竹”的故事。从这个故事可以看出,黑色可以画竹子,红色也可以画竹子。作画并不是要画出竹子的颜色,而是要画出竹子的意象。中国的审美在意的是神韵和意境,而不是颜色上的写实。

不过,虽然文化取向不同,但是也还是有在中西都很受欢迎的颜色。比如绿色。古代中国最高贵的颜色之一,是一种神秘的绿色,英文直接将其音译为 meeser,意为“秘色”。前面我们说到欧洲人喜欢一种加了砷的铜绿,那是一种类似祖母绿的,很鲜艳的绿色。而中国的“秘色”,最常见于古代的青瓷,是一种类似于玉石的颜色。

自古以来中国对玉石都有特别的感情,诗经里说,“言念君子,温其如玉”,用玉来比喻君子的德行和品格。所以在中国的审美体系中,更受欢迎的是这种内敛的,迷雾般的,温润的绿色。唐代诗人形容这种绿色“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来”。青瓷常常带有龙纹、凤纹或荷花纹,嵌在釉彩之下若隐若现,温润灵动,确实有玉石一样的美感,让人爱不释手。而青瓷中的上品,是带有“冰裂纹”的。这种瓷器的烧制工艺非常复杂。由于瓷器的坯与釉在高温下有不同的膨胀系数,而在器皿烧制完成、降温去火之后,釉层比瓷坯的收缩率大,釉彩就会渐渐裂开,在瓷器周身形成一种独特的,像冰裂开一样的纹路。冰裂纹的烧制工艺对匠人的手艺要求极高,裂纹必须控制得恰到好处。但正是这种裂纹的层次感,让瓷器生动起来,像隐藏着一股生命力,显示出一种独特的美感。可见,中国人对颜色的追求总是不在颜色本身,而是更在于颜色所传达的意境,在审美中,中国也保持着含蓄和悠远的文化取向。

另一种在东西方都受欢迎的颜色是蓝色。在文艺复兴的意大利,蓝色才配用来做圣母的衣袍,在伊斯兰世界里,蓝色常用于象征天堂的屋顶,比如土耳其的蓝色清真寺。中国也对蓝色非常喜爱,最典型的代表就是青花瓷。青花瓷所用的蓝色颜料主要产自如今的阿富汗地区,古代中国称这种蓝色颜料为“穆罕默德蓝”,也叫“回青”,意思就是来自伊斯兰,回教的蓝色。自元代以来,中国就主要依靠从中亚地区进口这种蓝色颜料。因为不同年代的贸易政策不同,青花瓷釉彩的颜色和品质也不同。所以一个有趣的现象是,可以根据这一点推断青花瓷器烧制的年代。

以明朝为例,釉色最好的青花瓷应该是在宣德年间,其次是正德和嘉靖年间,因为这期间中国和中亚之间的贸易往来频繁,可以进口大量的蓝色颜料。这期间的青花瓷釉彩浓重艳丽,蓝中泛紫,给人一种生动而华贵的感觉,是青花瓷的上品。而在成化和万历年间,由于朝廷禁止和中亚各国的贸易往来,优质的蓝色颜料短缺,青花瓷釉彩的品质就有所下降。成化年间的青花瓷颜色要浅得多。而到了万历后期,蓝色颜料更稀缺,青花瓷变成近乎蓝灰色,又是另一种色泽了。如今再去博物馆看明代的青花瓷,就可以通过釉彩的颜色,判断出它们的年代。

好了,到这里,这本书的精彩内容也介绍得差不多了,我们来总结一下。

首先,我们谈到,为了获得颜色,人们进行了不断的尝试,谈到了铅白制品换来的危险却残酷的美丽,以及致命的绿色墙纸是如何让拿破仑一代英雄虚弱不堪的;之后我们谈到了颜色的生意,石墨让英国大发横财,西班牙垄断了胭脂红两个世纪,以及到现在仍然利润丰厚的藏红花生意。最后我们谈到了中西文化在审美上的差异,中国独有的审美取向,还介绍了青瓷的秘色,以及蓝色青花瓷的故事。

相信听完这期音频,你也更多地了解了颜色背后的历史文化和精彩绝伦,对中西审美也增添了心得。

撰稿:小云 脑图:刘艳 转述:顾一菲

划重点

1.为了获得颜色,人们进行了众多尝试,比如研制出铅白、铜绿、紫色、褐色等。

2.巨大的利润是颜色背后的重要推动力,比如石墨让英国大发横财,西班牙垄断了胭脂红两个世纪,以及到现在仍然利润丰厚的藏红花生意。

3.中西文化在审美上有差异,色彩是西方美学重要的课题,而中国审美更在意神韵和意境,但绿色、蓝色这些颜色在中西都很受欢迎。