《青年变革者》 刘杨解读

《青年变革者》| 刘杨解读

关于作者

许知远,作家,单向空间创始人,《东方历史评论》主编,谈话节目《十三邀》主持人。他的作品包括《祖国的陌生人》《一个游荡者的世界》等。

关于本书

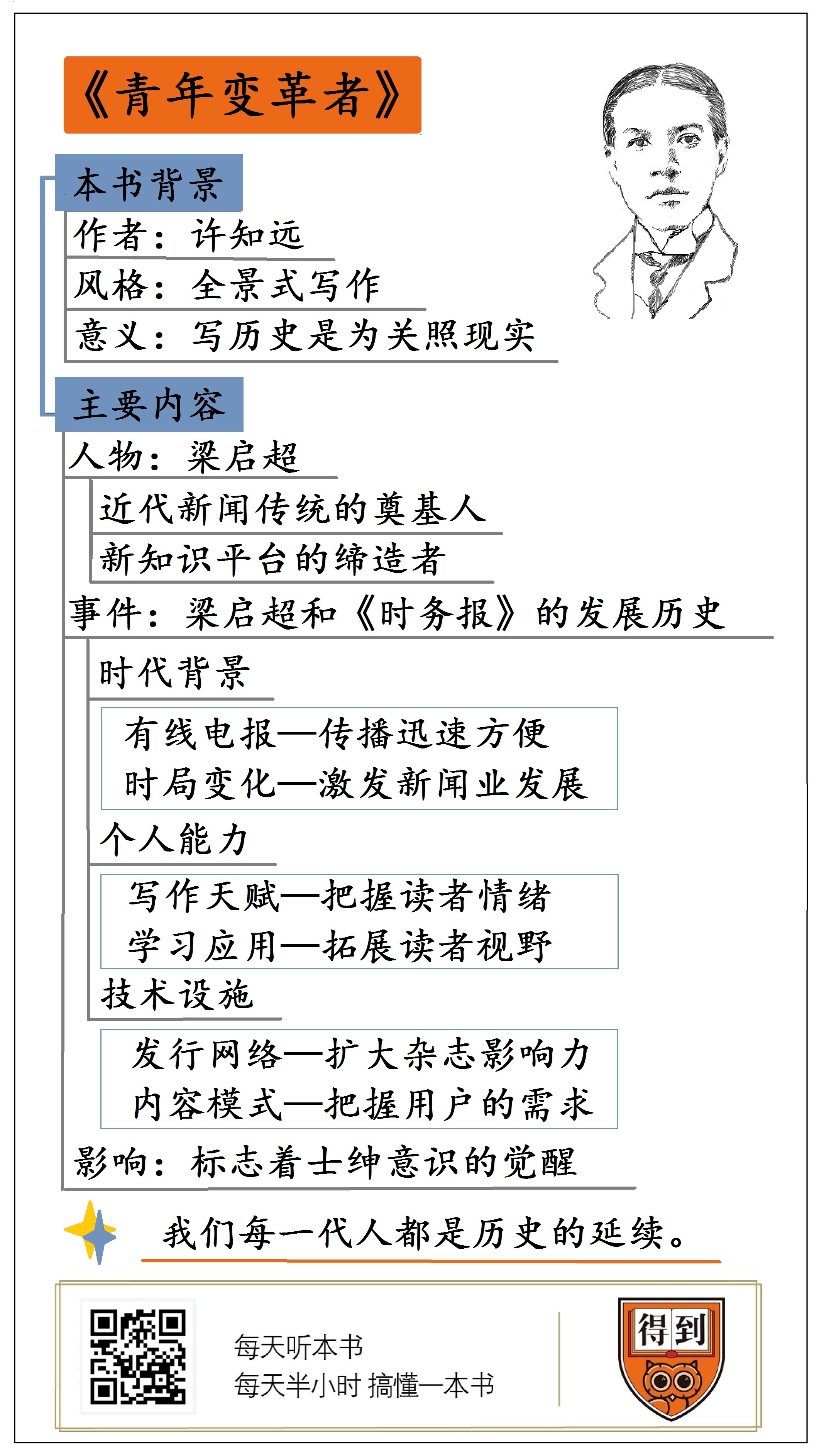

《青年变革者》是许知远计划中的梁启超三部曲的第一部,讲述了梁启超求学、进京赶考、师从康有为、结集同道、上书清帝、办刊《时务报》,直到戊戌政变前夜。在写作方法上,许知远采用了一种全景式的写作,他希望能把人物放在历史的整个图景中去理解。因此,读这本书的时候,就好像在看一部纪录片,许知远用深入历史细部的精准笔法,描摹出时代变局下梁启超饱满立体的个人形象和生动多维的时代群像。

核心内容

这本书有两个主角,一个是梁启超,另一个是作者许知远。我们会给你介绍一下为什么许知远要写梁启超?以及,许知远写的梁启超有什么不同?另外你还可以了解到书里的一段历史,那就是,梁启超是怎样从默默无闻的少年变成意见领袖的。

你好,欢迎每天听本书。今天给你讲一本新书,名叫《青年变革者》,是有关梁启超的传记。这本书的另一个主角,是作者许知远。我经常看许知远在节目里采访各种嘉宾,但是,我没想到,这几年许知远一直在写一部书,一部关于梁启超的书。

许知远说,2013年他在旧金山的一家书店闲逛,一抬头,发现一本书封面上的梁启超正在盯着他,目光很坚定。然后,他被吸引了,决定给梁启超写本书。2015年9月,在被书架上的梁启超注视了两年之后,许知远写下了第一行字。最开始他打算写一本,随着搜集的资料越来越多,后来变成了三部曲。

今天给你介绍的这本《青年变革者》,就是三部曲中的第一本,内容写到了梁启超25岁。在梁启超参与百日维新、成为青年变革者之前,他的人生中还有一个重大变化,那就是,他从一个熟读四书五经的小城少年,变成了驾驭那个时代新媒体的意见领袖。这个过程是怎么发生的,是今天我们重点要给你讲的一个内容。

刚拿到这本书的时候,我脑海里一下子跳出来两个问题:为什么要写梁启超?许知远笔下的梁启超有什么不一样?带着这两个疑问,我采访了许知远。

我问他,为什么要写梁启超。许知远说,他毕业后做了记者,要了解新闻传统,而梁启超是整个新闻传统中最重要的一个人物。从某种意义上来说,梁启超创造了近代的新闻传统,他编辑了很多报刊,他在新型的媒体上表达自己的意见。

另一个原因,是许知远对现实问题的关照。我们每一代人都认为自己是崭新的,但其实都是历史的延续,甚至可以说是俘虏,此刻不是自然发生的,而是有一个漫长的历史脉络。我们今天面临的很多困境,许知远觉得,都和晚清民国的转型有很大关系。而梁启超正是近代转型的一个枢纽式的人物,因为他进入了非常多的学科。梁启超是那个时代连接了最多的人和思想的人。梁启超通过广泛的写作,创造了一个新的知识平台,这个知识平台其实是20世纪其他的社会领袖、政治领袖、文化领袖成长的地方。陈独秀、胡适、毛泽东都是梁启超的读者。许知远还引用了胡适说过的话,大意是,19世纪末到20世纪初,没有一个年轻人不受到梁启超的影响。

同时,许知远也觉得,写梁启超对他来说,也是对当下的一种呼应。我们生活在一个全球化的年代,梁启超也生活在一个全球化的年代,那时的全球化是由铁路、轮船、电报、报纸杂志构成的。当时不仅有技术革命,也有知识革命,新知识、新概念不断涌进来。许知远想要理解,梁启超这样一个年轻人或者知识分子,怎样面对一个纷至沓来的世界。所以,梁启超对许知远来说,既有传统对现代的呼应,又有每一代人面对新挑战的相似性。

许知远告诉我,他写梁启超的第三个原因,是他想做一件困难的事情。他说,自己可能厌倦了过去的生活,他做了很多年的记者,做报纸、做杂志,一直都在面对很多碎片化的内容,他想要做一个更有系统性和整体性的工作,“面对各种纷纷扰扰的时候,寻找高难度的事情,可能是更好地渡过自己和自己生活的时代的一种方法”。许知远说,自己写梁启超,就好像在生活中找到了一个锚一样,那个锚沉在水底,让他感觉到安定。

我认为,还有一点更重要,这是一本许知远写的书。他说过,视频是集体的作品,书才是个人的。所以,我们有必要从许知远的视角来了解梁启超这个人。或者说,许知远写出来的梁启超,到底和其他作品中的梁启超有什么不同。

许知远告诉我,他希望采用一种全景式的写作方法。其中有个人成长的历史,也有城市史,比如,广州、上海、北京怎么变成这个样子的。还有学术史、思想史,许知远说这是他最难处理的一部分。还有风俗史,比如他写了当时的京剧名角谭鑫培,因为那个时代,如果一个人到了北京,可能会听京剧。甚至,许知远会写当时流行去什么样的餐厅。

可以说,这本书是多重的历史重叠。因此,你可以把这本书想象成一部纪录片,许知远是一个向导,带你走进梁启超所处的时代。

接下来,我会带你走进这本书里的一段历史,也就是一开始说到的,梁启超是怎样从一个小城少年变成当时的意见领袖的。你也可以从这段历史中,感受一下许知远说的全景式写作。

我会从时局、个人天赋、技术这三个方面,来帮你更好地理解这段历史。先给你介绍一下时局,也就是时代背景给梁启超办杂志做了哪些铺垫;接着和你说一下梁启超个人的写作天赋;然后再说一下,技术和基础设施起到了什么样的助推作用,以及梁启超和他办的杂志是怎样进一步扩大影响力的。

我们先来看看,时局的变化,是怎样影响梁启超以及中国近代的新闻业的。

我们都知道,梁启超最著名的就是他的笔,放在今天,他写出来的文章,肯定篇篇10万+,朋友圈刷屏。他参与创办的《时务报》,在当时有着非常大的影响力。

不过,新闻并不是中国的传统。虽然汉代就有了《邸报》,但近代报纸出现的时候,已经是19世纪初了。最早的近代报纸,是传教士带到中国来的。为了向普通人传教,这些传教士通过办报纸来宣传他们的思想观念,扩大自己的影响力。随着香港被租借,以及上海、福州、厦门、宁波、汉口等城市变成通商口岸,很多城市都有了报刊。

就算是新闻业开始在中国兴起了,不管是在官方,还是在民间,都不待见这个行业。就连新闻从业者,也对自己的行业没信心。很多做新闻的人,都是一些没办法获得功名的文人,只能选择这个边缘的冷门职业。报刊的编辑、主笔们大多数也都很懒,比较放纵自我,更不用说改进报刊内容了。所以,如果梁启超在这种情况下投身新闻业,开始在报刊上写文章,最多也就是写写琐碎的社会新闻、艳情诗之类的,想要通过媒体获得影响力,根本不可能。

报刊的命运在19世纪80年代出现了转机。1881年12月,天津和上海之间开通了有线电报,这下,人们传播消息更方便,也更快了,对办报纸来说,这肯定也是一个利好。1883年到1885年发生了中法战争,这场战争激发了老百姓对新闻的欲望,就算报纸上写的军事消息漏洞百出,大家也愿意读。如果你生活在那个年代,走进当时的茶楼或者酒馆,经常能看到有人在聊报刊上的新闻,新闻就这样走进了老百姓的生活。

也就是说,时局的变化,让人们开始想要获得各种各样的消息,同时也形成了舆论的力量。当时的清朝官员郭嵩焘看到这种情况就不乐意了,说你一份小小的报纸,怎么有胆子议论朝廷的事呢?

到了1894年,中日甲午战争进一步激发了新闻业的发展。从1895年开始,全国诞生了300多份报刊杂志。而且,这些报刊杂志大多数都创办于上海。如果你当时到了上海,就会看到,北起大马路、南到四马路这短短的两百多米的望平街,大大小小的报馆都集中在这里,就好像伦敦的报业中心舰队街一样。这些报馆旁边分布着书局和印刷厂。当北京还在用木活字雕版印刷时,上海已经用上更先进的凸版印刷了。

当时有一个叫夏瑞芳的人,在印刷厂工作。他觉得这是个不错的商机,于是找亲戚朋友凑了一笔钱,自己也开了一家。由于没有想到更有创意的名字,他最后给印刷厂取名叫“商务印书馆”。

还有一个叫李伯元的人发现,印刷行业既能赚钱,又能让他写东西,于是他也在四马路上办了个《游戏报》,专门报道十里洋场的娱乐生活,尤其以青楼名妓的行踪为主,相当于当时的狗仔队。另一个叫吴趼人的人,也加入了这种小报行列。他俩后来都成了重要的小说家,李伯元写出了《官场现形记》,吴趼人写了《二十年目睹之怪现状》,这两本书都是“谴责小说”的代表作。

让梁启超声名鹊起的《时务报》,也诞生于上海,时间是1896年。虽然名字叫《时务报》,但这是一本杂志。它是出版家汪康年、外交家黄遵宪、梁启超等五个人一起在上海创办的。

交代完时代背景,该轮到《时务报》的主笔梁启超登场了。

有关梁启超的写作能力,书里提到了一个小插曲。在创办《时务报》之前,黄遵宪和梁启超见了一面,他们有个共同点,都是广东人。虽然是同乡,但因为年龄、身份不一样,两人刚见面的时候,黄遵宪表现得很傲慢。可能是想考一考梁启超,他谈了很多日本维新的事情,然后让梁启超回去,写一篇总结文章。晚上十点,梁启超离开黄遵宪的住处,第二天一早,就带着四五千字的文章回来了。黄遵宪看完之后,就被梁启超的写作能力震惊了,他写了一首诗送给梁启超,其中有一句是,“三千六百钓鳌客,先看任公出手来”。“钓鳌客”是李白说自己的,“任公”是梁启超的号。黄遵宪觉得,梁启超就是那个年代的“李白”。

其实在来上海之前,梁启超就已经开始文字训练了。1895年,康有为在北京办了一份叫《万国公报》的报纸,梁启超作为康有为的学生,帮忙在报纸上写一些短文。他做的事情,主要是从康有为的长文章里,摘出一些内容,用更浅显、更容易懂的方法写出来,有点儿像今天的编辑工作。这些写作训练,把梁启超变成了一名专栏作家,他会就各种社会问题发表看法。许知远形容说,梁启超就像一台知识处理机器,学习和写作几乎同时发生。

最重要的是,梁启超知道怎么把握读者的情绪。这可以说是他写作的大杀器。

用《青年变革者》这本书里的说法,梁启超的行文,放纵而不收敛,蔓延而不简洁。梁启超不是一个原创思想家,也不是精益求精的文体大师,但他却特别知道怎么把握人们的情绪,知道怎样刺激读者的神经,以及怎样拓展人们的视野。

比如,梁启超在一篇文章里,用波兰的例子来警告国人,不变法就会导致亡国。然后,他把波兰被瓜分的场景描写得绘声绘色,说那些波兰的富豪像狗一样逃跑。虽然这些场景很可能是梁启超想象出来的,但这么一描述,读了的人当然会印象深刻。

梁启超的这种写作能力,一部分原因或许是来自他的老师康有为。康有为是一个很有个人魅力的人。他在最开始在广州办学的时候,开过一门课,叫“学术源流”。这门课完美展现了康有为的魅力。到底多有魅力呢?许知远在书里打了个比方,对那些一直写八股文的年轻人来说,这门课就像一个知识迪士尼乐园。

这门课会讲宋代的理学、清代的考据学,还会讲王羲之的书法,李白、杜甫的唐诗。康有为在讲课的时候,会试图把这些思想和人物,都放到一个历史框架里来解释。他还经常跨出自己的边界,把自己都一知半解的西方知识讲给学生。他会给学生讲哥白尼的日心说,墨西哥古城,他还说印度没有冬天。康有为也用新视角来解释中国历史,他说地球是从太阳产生的,月球又是从地球产生的,昆仑山是地球的最顶端,上面有四大金龙池,一条流入俄国,一条流入波斯、印度,还有一条黄河流入中国。虽然里面有挺多的错误,但这时候,人们首先体验到的是快感,没人去想对错。梁启超就说过,这门课对他的影响非常大。

说完了梁启超的个人能力,我们再说回《时务报》这本杂志,看看它的影响力是怎样进一步扩大的。

这本杂志的发展非常迅速,到了第三期,一些主要的港口城市,比如汉口、南京、重庆、宁波、香港等,都发行到了,甚至还发行到了日本的神户。汪康年最开始估计,每期卖4000份,就能收支平衡了,但很快杂志的发行量就达到了7000份,这在当时已经是一个很出色的成绩了。而且,当时的社会名流也开始支持这份杂志,李鸿章、袁世凯等人都给杂志捐了钱。张之洞也下令,让湖北文武大小衙门学堂一律公费订阅,各个书院也要估计自己能订多少,然后提前付半年的杂志费。

同时,在杂志扩大影响力的过程中,新的基础建设也起到了助推作用。1897年,清朝建立了第一个全国邮政系统,这让杂志可以在全国发售,也可以更快地让更多人买到。另外,借助官僚、士绅网络,杂志还能抵达更偏远的地区。

除了发行网络这样的客观原因,《时务报》能够成功,更是因为他们创造出了政论杂志的新模式。高度政治性、用词大胆,是这本杂志的特点。比如,梁启超就在杂志上说皇帝是“民贼”。这种放肆的写法,给人一种触碰禁忌的快感。甲午战争之后,清政府不仅签了不平等条约,还赔款赔出去很多钱,因此,不管是当官的,还是老百姓,多多少少都心怀不满,但这种不满,又不能随便去说,说了可能会惹麻烦、吃官司。而《时务报》上刊登的这些时政文章,在很大程度上说出了当时人们心里的想法,让人读了之后很痛快。如果说梁启超是产品经理的话,他确实很好地把握了用户的需求。

和政论同样重要的,还有对西方知识和理念的介绍。这本杂志从第一期开始,就已经走全球化路线了。比如,它介绍了当时西方的“入水船”,也就是潜水艇,说它既能浮上来,又能沉下去。在描述无线电的时候,是这么写的,说这种东西能“凭空发递,激成而浪……每秒跳二万五千次”。杂志还介绍了X射线以及诺贝尔奖。《福尔摩斯》也是《时务报》翻译到中国的。这些都是来自英语世界的新鲜内容。

从第三期开始,英文报纸已经满足不了《时务报》了,他们希望增加更多的语种。于是,杂志引进了新人。其中一位,是北洋海军学堂的教习郭家骥,他在法国留过学,在这期杂志上翻译了《巴黎日报》的三篇短文,一篇写的是英国的商务发展;一篇是奥匈帝国制造的新枪械;还有一篇是巴尔干半岛几个小国酝酿的联盟,想摆脱奥斯曼帝国的统治。31岁的日本人古城贞吉也成了梁启超的同事,他是一位汉学家,喜欢研究李白和《西厢记》。杂志专门给他开了个专栏,他翻译了四篇文章,分别是美国共和党的新政、伊藤博文对台湾现状的评论、日本渔民问题,以及一篇关于轮船业的文章。许知远说,这说明当时文人士大夫阶层知识风气开始转变了,他们越来越关注日本,人人都想知道日本到底是怎么变强大的。

到了开办的第二年,《时务报》越来越职业化和平台化。报馆增添了新的工作人员,比如外文校对和报馆书记。同时,主动投稿的人也越来越多,在中国的外交官也会把他们国家的文章翻译给杂志。

《时务报》的模仿者也越来越多,从长沙到成都,从西安到无锡,从杭州到重庆,涌现了一连串的报刊。全国各地都有人开始办报纸,他们给汪康年和梁启超写信,要么是求代销《时务报》,要么是想借助《时务报》的销售网络,或者是请梁启超写发刊词。

虽然和《时务报》比起来,这些报刊办的时间都不长,内容水平也不高,影响力更是差很远,但是,这些报刊标志着士绅意识的觉醒,这些人意识到了个人行动和国家命运的关系。同时,作者和读者也形成了一个知识分子网络,政治辩论也被引入了公共生活中。或许,这才是《时务报》更重要的意义所在。

到这里,有关梁启超和《时务报》是怎么构建影响力的这段历史就讲完了。总结一下,它其实是一个“天时、地利、人和”导致的结果。时局的变化,给当时的社会创造出了一个巨大的需求,老百姓想要获得更多的国内外的消息;技术和基础设施的发展起到了助推作用,让报刊的大量发行越来越成为可能;而梁启超依靠自己的个人写作天赋,以及他对于时代的敏感度,成为了近代媒体行业最有影响力的人物。

许知远在序言里的一段话,很好地总结了梁启超在这本书里扮演的角色。这段话是这样说的:“虽然在这本书里,梁启超仍然是历史的配角,在那时候的中国学术和权力地图上,他们都是边缘人。但边缘赋予了他们特别的勇气,让他们成为既有秩序的挑战者。这也是历史的迷人之处,即使人人都受制于自身环境,自由意志仍催促一些人脱颖而出,成为异端与反叛者。如果你不理解19世纪末的政治与文化转型,不了解一个帝国晚期的读书人怎样应考,怎么理解外部知识,听什么戏,朋友间如何通信宴请,审查之恐惧如何无处不在,你就很难体味这种反叛的价值。”

许知远说,他写历史是为了关照现实。他希望读者能意识到,我们生活在某种传统之中,我们所有的想法不是孤立出来的,因此必须理解过去的传统。而在历史写作上,他寻求的是一种全景式的重叠写作,他希望能把人物放在历史的整个图景中去理解。

撰稿:刘杨 脑图:摩西脑图工作室 转述:徐惟杰

划重点

-

时局的变化,给当时的社会创造出了一个巨大的需求,老百姓想要获得更多的国内外的消息。

-

技术和基础设施的发展起到了助推作用,让报刊的大量发行越来越成为可能。

-

而梁启超依靠自己的个人写作天赋,以及他对于时代的敏感度,成为了近代媒体行业最有影响力的人物。