《雅尔塔》 青年维也纳解读

《雅尔塔》| 青年维也纳解读

关于作者

作者沙希利·浦洛基,是美国哈佛大学著名的乌克兰史专家,他本人就是成长在乌克兰的俄裔学者。他对波兰与乌克兰的关系史,具有相当精深的造诣,而乌克兰与波兰的问题正是雅尔塔会议的事件核心问题。他的著作获得过许多重要的奖项,包括美国乌克兰研究学会著作奖、表彰俄罗斯思想文化史佳作的新历史奖,以及非虚构类标杆奖项莱昂内尔·盖尔伯奖。

关于本书

《雅尔塔:改变世界格局的八天》这本书内容十分翔实。浦洛基以美国和英国为最主要视角,为我们详细展现出三巨头在谈判中几乎所有的细节,并在中间穿插了每个细节背后埋藏的历史诱因。在撰写本书时,浦洛基除了以大量解密的苏联文件和各国相关文件为基础以外,还注重比照许多与会者个人发表的回忆录。这样一来,通过复杂细节,更能编织出全面而可靠的历史结论。

核心内容

雅尔塔会议通常被批评为西方世界对苏联过度的妥协,而且还是形成冷战格局的罪魁祸首,但是事情真能这么理解吗?这本书能带给我们对外交的理解和启发,那就是:外交谈判的实质其实是对现实的追认,既然如此,什么是好的外交呢?结论就是:好的外交活动可不是用来挽救狂澜的,相反,好的外交的关键,其实是对现状的准确判断和把握。

你好,欢迎每天听本书,本期为你解读的是《雅尔塔:改变世界格局的八天》。雅尔塔会议很重要,因为它影响了第二次世界大战之后世界格局的走向。我们知道,第二次世界大战之后,世界并没有走上真正意义上的和平,而是进入了冷战,所以批评雅尔塔会议的声音很多。比如在法国,从戴高乐时期就有人说雅尔塔会议是大国分赃的暗箱作业。中国人也很不满雅尔塔会议,认为英美把中国的利益出卖给了苏联。而批判最激烈的,是从苏联独立出去的那些东欧国家,跟独立后的波兰,他们对于盟国把他们出卖给苏联的行为比任何国家都要愤怒。西方有一个主流的认识就是,雅尔塔会议上美国和英国对苏联过度妥协了,才造成了冷战。所以美国总统小布什才会说,雅尔塔会议是“牺牲了自由的错误”。

那么,雅尔塔会议真的是一个错误吗?本期要解读的这本书,就是把我们带回1945年的谈判现场,去做一个更为公允的评断。这本书的作者浦洛基是美国哈佛大学的教授,同时又是在乌克兰长大的俄裔学者,所以他能更好地站在雅尔塔会议中博弈的两方视角来看。他主攻的专业领域是波兰与乌克兰的关系史,而乌克兰与波兰的问题正是雅尔塔会议的事件核心问题。这让他能够抓住关键看本质,看清楚三个巨头在谈判中真实的考虑。浦洛基呈现了很多当时谈判的细节和决策者细微的利弊权衡,讲得这么琐碎,就是要告诉读者:对于当时做决策的政治家来说,即便机关算尽,把所有选择的利弊都考虑清楚了,历史的走向也会超过他们的预期。在缺乏共同价值和目标的基础上,雅尔塔会议的成果已经是最合理的可能了。冷战当然不是一个国际会议的问题,本质上来说,旧的国际关系问题没有解决,才会催生新的问题。

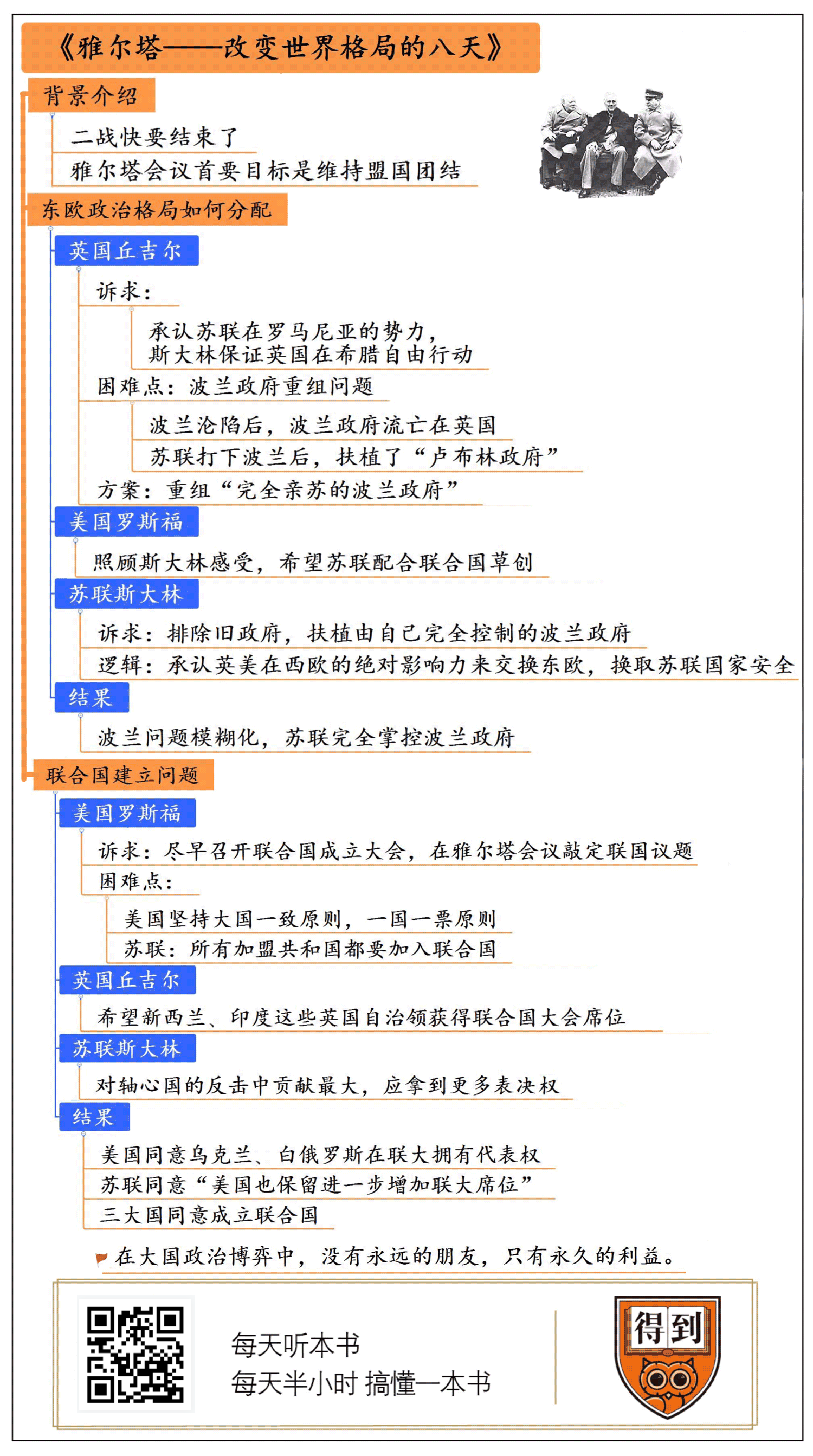

接下来,我们就回到雅尔塔会议的谈判桌,分别从三方的角度来讲讲这本书。这三方就是英国首相丘吉尔、美国总统罗斯福和苏联的斯大林。这三个政治强人坐在一桌谈判,绝对是一场精彩绝伦的智力对决。斯大林故作谦卑,对罗斯福频频示好,但在关键问题上拒绝让步。罗斯福也一直保持着拉拢斯大林的态度,并且常常为了会谈的气氛和大局,充当丘吉尔和斯大林之间的和事佬。相比罗斯福与斯大林的互相争取,丘吉尔时刻保持着紧张,但他也经常在一些问题上忽然转变态度,附和斯大林的立场。

三巨头在雅尔塔会议上的谈判,后来衍生成了一种叫作“雅尔塔棋”的游戏。这个游戏的决策原则是少数服从多数,参与者是三个人,但是任何两个人之间的战略联盟都很难长久。这就是雅尔塔会议的本质特点。会议中,不管是在战后波兰政府的问题、联合国席位问题,还是处置德国方案问题以及远东问题,其实都是这种“雅尔塔棋博弈”。

好,我们就先从丘吉尔和英国说起。在讲丘吉尔之前,我们先简单说一下背景。雅尔塔会议要开的时候,二战已经要结束了。纳粹党统治的德意志第三帝国已经在末路了,它当然希望英美苏组成的盟国爆发内部矛盾,这样才能有喘息的机会,才能翻盘。所以盟国的分裂就是德国最后的救命稻草。在这种情况下,雅尔塔会议的首要目标就是维持盟国的团结。

英美之间的统一战线还是比较稳固的,所以对于丘吉尔来说,主要的问题是怎么团结好在二战中发挥了巨大作用的苏联。不管是丘吉尔还是罗斯福,他们都很清楚苏联在欧洲的军事优势。苏联已经独自抗击德国好多年了,而英美代表的西方盟军一直拖到1944年才开辟了欧洲战场,比苏联晚了很多。从另一方面来看,苏联在欧洲东欧战场已经占了先机,所以问题的关键就是东欧的政治格局如何分配。这里面有两个国家对英国来讲最为重要,一个是希腊,另一个是波兰。下面我就分别讲讲这两个问题。

当时,苏联在东欧的军事推进非常快,丘吉尔很忧虑巴尔干半岛和希腊可能落到苏联人手中。希腊在地中海中的位置非常关键,苏联要是控制了希腊,肯定就会威胁地中海到苏伊士运河的通道,那后果很严重——大英帝国对印度,甚至远东的联系就会被切断了。

正因为这个巨大的利益关系,丘吉尔抢先在1944年10月9日,和斯大林在莫斯科克里姆林宫进行了会面。丘吉尔的诉求是,英国可以承认苏联在罗马尼亚的势力,而作为交换,斯大林必须保证英国在希腊的自由行动。而所谓自由行动,其实就是要苏联承诺不染指希腊的任何事务。巴尔干半岛上的其他国家,丘吉尔提出英国和苏联两国“五五对分”的方案。丘吉尔甚至详细列了一张表,用百分数表示英苏两国在各个巴尔干半岛国家的势力分别是多少。

丘吉尔这么做,是因为他很清楚,除了希腊之外,其他巴尔干半岛国家基本上已经落到苏联的口袋里了。所以,他只能放弃巴尔干各国和东欧国家,来交换希腊,这是最理智的选择。但是,这里面还有一个非常困难的点,就是东欧的波兰。在雅尔塔会议中,有两个核心问题,一个是联合国建立的方案,另一个就是波兰问题。具体来说呢,这个事有两方面:一个是波兰跟乌克兰的边界,还有就是新的波兰政府如何组建。

为什么波兰问题这么重要呢?我来带你回顾一下二战的战争局势,你就会明白了。1939年9月1日,波兰被纳粹德国攻击,这正是英国被迫参战的直接原因。波兰沦陷之后,当时的波兰政府就流亡到了英国。但是,苏联当然也想争取波兰,苏联打下波兰之后,撇开了流亡的波兰政府成立了所谓的“新政府”,就是1944年成立于卢布林的“共产波兰国家解放委员会”。这个苏联扶植的组织一直被称为“卢布林政府”。

所以,英国的处境就非常微妙了。在旧的流亡政府和新的“卢布林政府”之间,应该如何抉择呢?要知道,波兰除了流亡政府外,还有许多流亡军队,正在和英军一块共同战斗。如果丘吉尔撇开波兰流亡政府而承认了卢布林政府,那么无论对英国国内的国会、舆论,还是对于数万波兰流亡军队,显然都是难以接受的。但是如果不承认卢布林政府,那就等于是在这个问题上,跟苏联对着干了。

这时候,丘吉尔希望提出一个两全的方案:首先要尽量保证波兰的领土完整,所以苏联应该重组一个新的波兰政府,这个政府既包括苏联培植的卢布林政府,同时也要吸纳波兰流亡政府成员。丘吉尔对这个方案很有信心,因为他觉得自己做了很大的让步,对于一位西方国家领袖而言,他甚至承认未来的波兰政府可以是一个“完全亲苏的政府”。换句话说,斯大林只要能够同意重组政府,能容得下一些共产党以外的波兰人,这就可以了。在苏联的控制下所谓的重新组建,可以说是脸面上好看而已。

好,我们来总结一下丘吉尔的诉求。丘吉尔和英国面临的现实是,苏联在欧洲不断的军事推进,让英国已经没办法逆转战后苏联会控制东欧和巴尔干的形势。但是至少在希腊的主导权和波兰政府重组的问题上,丘吉尔认为自己必须守住底线,这已经是关乎大英帝国脸面的问题了。丘吉尔也有信心,认为自己抛出的方案会被接受的。

但是实际的情况是,即便丘吉尔觉得自己已经做了极大的让步,谈判依然陷入了僵局。而且,斯大林的反对还不是最大的问题,让丘吉尔不解的是,本来应该和自己统一战线的美国总统罗斯福,在谈判桌上却时常跟斯大林保持默契,好像并没有跟英国立场一致。这是怎么回事呢?

想搞清楚罗斯福的想法,也得回到雅尔塔会议之前。会前,罗斯福和丘吉尔刚在马耳他会合过。那时候,罗斯福其实就一直回避和丘吉尔谈公事。美国的这种态度,其实是在向苏联示好。那罗斯福为什么要这样呢?这是因为,罗斯福不想让斯大林觉得英美两国要联手对付他,他希望雅尔塔会议成为一场公平的谈判,他认为这样才能让联合国的组建更加顺利。后来成为英国首相的外交家艾登就对此颇有微词,他认为美方太过于重视联合国,而完全忽略了波兰问题。

波兰问题毕竟是欧洲的事,对美国来说,联合国的议题显然更重要。如果说英国的诉求是欧洲大陆内部的均衡,那么美国民主党领袖的期望是未来一个可靠的国际安全的协调机制。这个机制不会因为任何大国退出而破局,他们把这一点寄希望于新的国际组织,也就是联合国。这一向是美国民主党领袖的政治诉求,上一位主张成立世界理事会的民主党总统,正是一战结束后在巴黎和会主张组建国际联盟的威尔逊总统。想了解这段历史,你可以听听“每天听本书”解读过的另一本书《战败者》。对于当年的威尔逊来说,最惨痛的失败莫过于美国作为国际联盟的倡导者,竟然无法加入国际联盟。这是因为一战后美国国会并没能通过加入国联的方案,因为一战后的美国不希望跟欧洲事务有太多瓜葛。

有了威尔逊总统的前车之鉴,罗斯福的压力和紧迫感也就可以想见。一方面他必须照顾斯大林的感受,希望苏联能够配合联合国的草创。另一方面,他又怕对苏俄过度妥协,这样还是会引起美国国会不满,最终又重蹈当年威尔逊的覆辙,那自己就白费心机了。而从当时美国国内的舆论来看,加入联合国的提案并不是那么容易通过的,因为在这个议题中有个最敏感的问题,也是斯大林的一个很重要的要求,就是联合国大会的成员国席位问题。下面我们就来详细说说。

1944年,中美英三国在华盛顿的敦巴顿橡树园,确立了联合国两个最重要的原则:一是安全理事会,安理会必须遵循“大国一致”原则,也就是中美英苏四强拥有安全理事会议题的一票否决权;二是简称联大的联合国大会,联大要遵从“一国一票”原则。这两条原则都看上去挺合理的吧?但是问题也就出在第二点。

斯大林当然希望苏联和它的阵营拥有更多的话语权,所以他提出苏联的所有加盟共和国都要加入联合国,而且还要有代表席位。这样苏联一个国家就独占了十多个代表席位,当然是对苏联有利的。但是罗斯福怎么敢同意这样的要求呢?美国参众两院绝对会炸锅的,毕竟在宪法上,苏联虽然在名义上是一个联盟,但国家通过党领导的方式,对每个加盟国实施了绝对的控制。美国参议院的议员们会说:假如苏联加盟国居然都可以获得联大席位,那么美国将近五十个州也都应该获得代表权,相比乌克兰、白俄罗斯,美国州政府的独立性还更多一些呢。

所以对罗斯福来说,想要让国内支持美国加入联合国,只能寄希望于斯大林作出让步。于是就出现了前面说的画面,罗斯福为了争取斯大林的友善,在一些有关英国的议题上没有和英国配合,让丘吉尔很难受。

但是,斯大林虽然做出了让步,却也没让罗斯福好受。斯大林采取了以退为进的战术,他表示可以不让所有加盟国都有席位,但至少要保证乌克兰、白俄罗斯、立陶宛这三席。这样还是不符合“一国一票”的原则。这时候,罗斯福就有点着急了,他反过来希望丘吉尔在这个时候能够支持他。可是前一天还支持美国立场的丘吉尔也临阵倒戈,也给了罗斯福一个措手不及。丘吉尔当场就表示:“我们不会接受把正当存在二十多年的自治领排除在外,我们在听取苏联意见时不得不寄予深刻同情。”

丘吉尔这么说,其实也在情理之中。罗斯福忽略了一个很重要的问题,丘吉尔所谓的“正当存在二十多年的自治领不该被排除”,指的是大英帝国的自治领印度。毕竟,早在一战后的国联时期,印度就是占有席位的。所以,在联合国的问题上,英国当然也希望澳大利亚、新西兰、印度,这些英国的自治领获得联合国大会席位,他在这个问题上自然就偏向斯大林一点。

而且,丘吉尔本来就不同意这么早讨论联合国的成立。他认为目前的战局还很棘手,罗斯福想在不久之后召开联合国成立大会不合时宜。可是,罗斯福不得不这么做。美国加入联合国议案,需要得到国内参议院2/3以上的同意票。要想有把握通过,罗斯福就必须争取在战争结束前,也就是说自己的影响力还能够维持的时候,抢先一步,先把联合国问题在国际上敲死。时间非常紧迫,罗斯福可以说是被事情夹在了中间,这就是他所面临的现实。

好,我们来总结一下罗斯福的处境。罗斯福的诉求是抢先在雅尔塔敲定联合国议题,尽早召开联合国成立大会。要知道发起联合国,并让美国加入进去,这是风烛残年的罗斯福希望留给历史最后的政治遗产。在两次大战后成为世界的和平老人,这对罗斯福来说意义重大。但在谈判桌上,罗斯福和丘吉尔面临着相似的困境:苏联快速的军事推进让斯大林有了底气,他们都很难让斯大林在重要的问题上作出实质性让步。而本该和自己站在一起的西方盟友,却总在关键时刻反水。

联合国问题和波兰问题都陷入了僵局,那就要看第三方斯大林是怎么抉择的了。最后,我们就看看斯大林的诉求究竟是什么?从苏联的角度来看这个问题,也能帮助我们检讨开篇提到的,对雅尔塔会议的那些批评是不是靠得住。这一点也是这本书很最重要的价值,作者不光是从西方立场来看,他看了很多苏俄的一手资料,为我们还原了苏俄的立场。

斯大林对联合国的态度本来是十分积极的,因为他也不想苏联像一战之后一样,再次被世界孤立。斯大林不愿意接受的是中美英三国定的那个“一国一票”原则,在他看来,合理的结果应该是由大国对战争的贡献来确定。他认定的是:美英苏三国对轴心国的反击贡献最大,所以应该拿到更多的表决权。这背后还有一层意思,他没直说,就是苏联的贡献最大,所以苏联应该拿到最多的表决权。我们也前面说了至少在1944年以前,苏联几乎是孤身在对抗德国,英美两国的元首也是认可这一点的。在会议期间,我们可以多次看到罗斯福和丘吉尔感慨苏联所付出的巨大牺牲,以此来对斯大林示好。

斯大林觉得苏联付出了这么多,自然也应该得到最大的利益。他想要的,是一个绝对附和自己的东欧集团,和一个能够作为卫星国而存在的波兰。但是斯大林也知道他很难达到目的,苏联的军事力量虽然大,但是在国际社会中的政治地位却不高,显得有点势单力孤。所以,不管是在东欧问题上,还是联大席位问题上,斯大林都有一种被围堵的焦虑感。

我们在第一部分说了丘吉尔的立场,他觉得承认苏联在波兰的优势地位,波兰政府可以是亲苏的,斯大林就该知足了,也应该做一点让步,照顾一下英国的面子,何必在乎是他扶植的卢布林政府,还是一个全新的政府呢。但这只是丘吉尔的角度,在斯大林看来,坚持卢布林政府的归宿是一个生死攸关的问题。斯大林绝对不能容忍流亡的波兰政府在未来的波兰政府中有任何程度的存在。这是因为波兰和苏联有仇。1939年,正是苏联和纳粹德国一起瓜分了波兰,苏联曾在卡廷森林屠杀了数万波兰军官和精英。也就是说,无论波兰流亡政府还是波兰流亡军队,都是苏联军队行动的受害者。所以,苏联必须坚持排除旧政府势力,扶植由自己完全控制的政府,才能把波兰的局势稳住。否则波兰就会一直是个不利因素,有可能成为欧洲反共反苏的急先锋。

斯大林并不是不想做利益交换,他也表了态,可以在其他问题作让步。他的逻辑是,希腊和法国的问题都可以让步,他愿意承认英美在西欧的绝对影响力,来交换东欧,换取苏联的国家安全。所以,在波兰问题上,与其说是斯大林拒绝让步,不如说是双方都触碰到了对方的底线。而且苏联有着严重的政治自我保护情结,依赖缓冲地带保障国家安全,对“卫星国”的偏执需求,这些传统其实从沙俄时代就一直延续到现在。

而罗斯福和丘吉尔,并没有真的理解斯大林的立场,他们误解了斯大林,才造成了双方在重要问题上的僵持。罗斯福和丘吉尔以为斯大林面对苏联国内不同势力的牵制和压力,他们错误地将苏联国内的政治环境,想象成拥有不同潜在势力的倾轧。但实际上在苏联国内,斯大林完全能自己说了算,不管是苏联外长莫洛托夫,还是内务人民委员部的首领贝利亚,都只是斯大林意图的绝对执行者。正因为这种绝对的权威超出了英美领导人的想象。他们只是以己度人,误以为斯大林的拒绝也跟他们一样是因为国内的压力。

最终,还是最迫切的罗斯福先让了步。罗斯福同意乌克兰、白俄罗斯在联大拥有代表权,同时换得了苏联同意“美国也保留进一步增加联大席位”。罗斯福算是达到目的了,三大国都同意成立联合国。此外,美国还背着蒋介石出让中国利益,换取了苏联参加对日作战的承诺。

相反,丘吉尔可是彻底失败了。既然难以达成共识,他只好尽力把波兰问题模糊化,比如西部边界问题,以及新政府的组建问题。协议约定未来应组建“广泛而民主的临时政府”,这个政府应该尽快进行“自由的和不受他国控制的全民的选举”,这个务虚的表述几乎是什么都没说。随后,斯大林驱逐了波兰国内所有的西方观察家,并将几乎所有非共产党的政治人士处死,或者排挤出了未来的波兰政府。

怎么看待这个结果呢?作者浦洛基用一句精辟的话形容了雅尔塔会议的结果:“三巨头通过回避可能分裂他们的问题,达成战术上的协议,但这和解决问题是两码事。”我们把三方的利弊权衡都摆出来之后,你就会发现,可能很难再有更好的结果了。要不是这三位政治强人在谈判,雅尔塔会议面前的“死局”更会无法可解,甚至到撕破脸的程度。这样来看,雅尔塔会议的主要目标是避开矛盾。所以作者说,雅尔塔只是走向冷战的踏脚石,在战争结果尚不明朗的状况下,英美和苏联相互间以避免撞击为最大的原则,是理智的选择。

而且,丘吉尔和罗斯福,虽然做了很大的让步,但是也起到了对苏联形成约束的效果。既然东欧已经被吞下,那么只要确保谈判不破裂,将来起码可以运用联合国这个杠杆,在避免热战的前提下和苏联周旋。

实际上中国的国民政府面对雅尔塔会议被出卖利益的结果后,也用同样的逻辑做出了让步。同样的道理:如果签订协议,那么虽然外蒙古可能不保,虽然旅顺、大连可能无法得到完整的权利,但协议起码可以对苏联有所约束。在实力弱势的情况下,让合约和联大泡汤可能会造成更大的风险,这样一来不单是外蒙古,连新疆等其他地区的主权也会面临威胁。不论身为国际巨头的美国领导人,还是身为弱国执掌者的蒋介石,他们都选择了对既有现实进行追认,因为外交的实质不是力挽狂澜,而是正确的对现实进行确认和评估,以此作为基础来争取自己的权益。

雅尔塔会议留给世界的除了联大和数十年的和平,还有一个很重要的后果。那就是从此以后,美国通过雅尔塔汲取了一个他们所认为的教训:他们坚信力量是保护自己的盟友的必要条件。在跟所谓“非民主大国”的对阵中,西方阵营只在己方具有区域绝对的地缘和战略优势时,才可以称为“均衡”。而每当美国盟友的利益和安全受到威胁时,罗斯福和雅尔塔就成为失败的教训和批判的对象。这种看法一直深远地影响了美国的全球关系策略一直延续到今天。

当我们听到美国战略专家声称所谓“地区的均衡和现状被打破”时,应该心里有点数了,他们所谓的均衡,究竟是什么,是怎么来的。

撰稿:青年维也纳 脑图:摩西 转述:徐惟杰

划重点

1.雅尔塔会议的主要目标是避开矛盾。它只是走向冷战的踏脚石,在战争结果尚不明朗的状况下,英美和苏联相互间以避免撞击为最大的原则,是理智的选择。

2.美国通过雅尔塔汲取了一个教训:他们坚信力量是保护自己的盟友的必要条件。在跟所谓“非民主大国”的对阵中,西方阵营只在己方具有区域绝对的地缘和战略优势时,才可以称为“均衡”。