《随园食单》 贾行家解读

《随园食单》| 贾行家解读

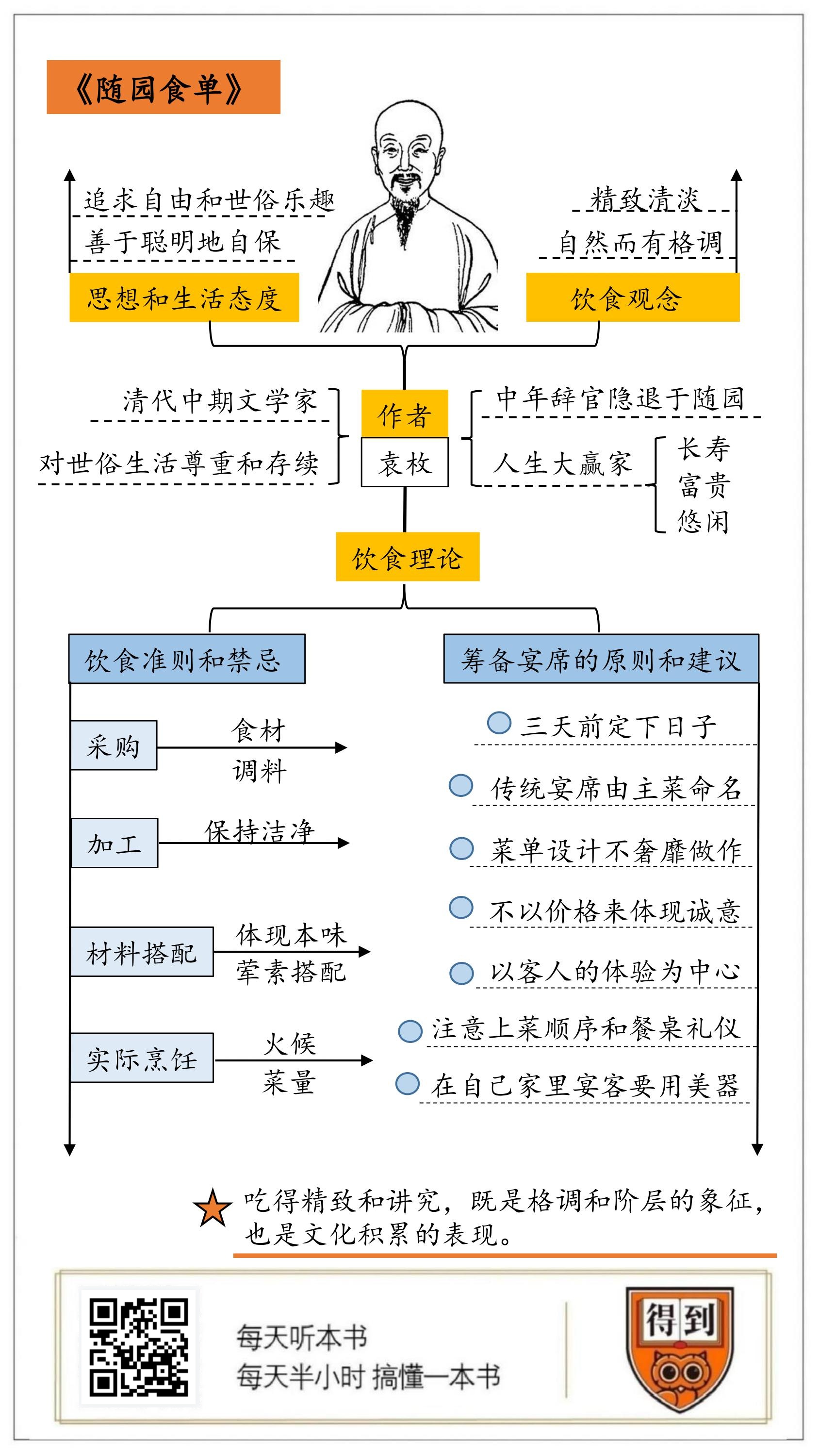

关于作者

袁枚,清代著名文学家、诗人。字子才,38岁辞官还乡。袁枚擅长诗、赋、制艺,能写骈文、小品文、笔记,与大学士纪昀齐名,时称“南袁北纪”,是乾隆时期的诗坛盟主。袁枚思想追求自由,性格放荡不羁,喜好广泛。

关于本书

袁枚交友广阔,在当时的社会和文坛享有很高声望,经常出入名流宴请。每次遇上美味佳肴,都要详细地记录下烹饪之法。四十多年来,他把所积累的大量珍贵食谱,总结成一套完整的饮食经验,写成了《随园食单》。本书记述了清代文人和社会上层的高品位饮食原则,包括餐饮标准和禁忌、餐桌礼仪以及具体食谱等内容。

核心内容

袁枚承接了晚明文人思想,主张自由,敞开怀抱拥抱生活,同时,也有圆滑自恋的一面,一直被认为思想和艺术格调不够高超。他的文化贡献,主要在于对世俗生活的尊重和存续。除了具体的菜谱,《食单》还详细列举了饮食方面的准则和禁忌。从采购、加工、材料搭配和实际烹饪上,都有具体标准,流露出生动的文人生活格调。《食单》对如何筹备宴席、如何请客,也给出了原则和建议,对今天的社交礼仪同样具有借鉴意义。

你好,欢迎每天听本书。今天我为你解读的这本书叫《随园食单》,作者是清代文学家袁枚。

对这本书,有两类误解:一种是觉得它是难读的古文。《随园食单》虽然是文言笔记,但并不深奥晦涩。袁枚是散文大家,他的风格优雅自如,清新流畅,和今天的语体距离并不大。他写的又是和每个人都有关的饮食,所以,这本书还是很好读的,真需要注释的,倒是里面的食材和调料的名称。

另一种误解是觉得它不值得一读。“食单”不就是菜谱吗,有什么可看的?我们可别小看蕴藏在吃里的文化分量,绝不能低估中国人对吃的永恒热情。中国人喜欢从吃里观察和体验他人的生活,抒发自己的态度,因为这是相对最自由、最少受到干扰的表达途径。张爱玲说,“从前相府老太太看《儒林外史》,就看个吃”。你看,连看《儒林外史》都只留意吃,更别说看这本谈吃专著的热情了。所以,《舌尖上的中国》才会一直受欢迎。

而且,《随园食单》不只是本菜谱,我们可以把它分成两部分:前半部分是须知单和戒单,也就是关于饮食的各种准则和禁忌;后半部分是按照食材种类,分成海鲜、江鲜、猪牛羊肉、家禽、野味、鱼类等12类,各自记述烹饪方法。这些菜谱,是袁枚在和天下权贵名流交往时,搜集到的菜谱。不过在今天来看,这些食单的资料价值已经大于实用价值了。细心观察它们,倒是能从一个侧面了解清代士大夫阶层的生活,而且还能观察出江南地区的经济和物产情况。

在《食单》序言里,袁枚把饮食的意义拔得很高,他说自己这个食不厌精的生活准则,既符合周公之礼,又蕴含着治国大道,是圣贤们也丝毫不轻视的话题。这种拉大旗的话术,是古人的标准套路。他接下来的意思,倒是很有道理的:一辈子显贵的人,能学会居住和建造房屋,富贵传了三代之后,才能真正懂得吃饭穿衣。吃得精致和讲究,既是格调和阶层的象征,也是文化积累的表现。

如此说来,这本菜谱就大有看头了。本期音频,我们会说到《随园食单》里的三类门道:首先,可以从这本《食单》里认识袁枚,谈谈有关清代士人思想和文化处境的话题。其次,袁枚总结出来的饮食准则,既和我们距离不远,又有文人的独特风度,借着这些规则,我们可以聊聊,按照《食单》的标准,怎么才算吃得有品位。最后,还是要说到本书的实用价值,它的实用性不只在做菜的局部,假如你要备办一次丰盛的年夜饭,或者筹备正式的宴请,这本《食单》也能提供管用的心法和守则。

法国有句关于美食的名言:“告诉我你吃什么,我就知道你是什么人。”这本《食单》,就是袁枚自己来讲自己一辈子吃了什么,是怎么吃的。那么,咱们就先来认识一下袁枚,和他所代表的清代士人文化。

袁枚字子才,别号随园老人,是乾隆时期的文坛盟主之一。从个人经历来看,袁枚可以说是个大写的人生赢家。他生于1716年,即康熙五十五年,死于1797年,也就是嘉庆二年,正是清代的鼎盛时期。他活了82岁,按当时的标准,是非常长寿了。袁枚生于书香门第,12岁中秀才,23岁中举,24岁中进士二甲第五名,进了翰林院,号称“贾谊再世”。后来,袁枚外放做地方官,虽然算是在仕途上走了弯路,但在地方上官声不错,很受两江总督赏识。

袁枚从33岁起曾两度辞官,在38岁时彻底选择了退隐,从此过上了富贵悠闲的名士生活。他在富庶地区做过官,积累了一些财富,又是天下闻名的文学家,光为权贵富豪题写序跋、墓志铭的润笔收入就很高了。再加上还善于投资理财,一辈子过得都很富裕,身后留下了价值万金的田产和两万两白银的遗产。

袁枚最出名的地产投资,是位于南京小仓山的随园。袁枚的很多作品,像《随园诗话》《小仓山房文集》,也包括这本食单,都是以随园命名的。这座随园,既是袁枚在现实中为自己营造的休憩之所,也是他精神状态和人生态度的具象写照。相传,随园就是康熙朝的江宁织造曹寅家的园林,也就是《红楼梦》中大观园的原型。但很多历史学家经过考证,认为这个说法有误。随园的名字,来自袁枚之前的主人,雍正的宠臣隋赫德,当时是姓隋的“隋”。到袁枚接手时,隋赫德已经被抄家多年,园子荒芜多年,要价只有300两银子。

袁枚对待随园的态度,是标准的文人情调,和普通权贵不同。首先,他保留了隋园的读音,改成了跟随的“随”。其次,他整修、营造随园的原则是跟随天然,没有大兴土木地增加人造景观,而是像画写意山水那样,只略加修饰和点染。随园的建筑风格也很朴素,体现的是恬淡、自然的文人情趣。比较出奇的一点是,袁枚的随园是没有围墙的,允许市民进入游览,可以说是个小公园。

袁枚的这种文化品位,承接自晚明以来的文人格调。在思想和艺术观念上崇尚新奇,敢开风气之先,不害怕世俗非议。他公然表示对儒家理学大师的不屑,还收了几十名女弟子。袁枚的私生活也可以说是放荡不羁,能坦然地追求物质享乐。不同之处是,袁枚是主动放弃了仕途,明末清初的主流文人则大多是无官可做、心灰意冷,才转而追求生活品质的。

从这本《随园食单》的成书过程里,我们就能看出袁枚的生活状态。他与朝廷和官场刻意保持距离,但却并不对抗,而是以文化名人的身份继续与达官显贵和文人名士进行密切往来。《食单》所记录的,不是官场大型宴席上奢华的“官府菜”,而是考究精细的私房菜。按照袁枚的自述,他每次在别人家吃到好菜,就让自己的厨师登门去学,再将制作方法保存下来。积攒这本《食单》,用了他四十年的时间,可以说,袁枚是把口腹享乐当成了人生头等大事来做的。这样的一本书,上流社会交际圈、充裕的闲暇时间和对美食的执着与品位,三者缺一不可。

袁枚的《食单》,代表了当时的上流社会口味。《食单》里的一部分食材是相当昂贵的。袁枚说,燕窝不吃则已,吃就要达到每碗二两的标准,要是在下面垫肉丝鸡丝,只在表面放三钱燕窝,一筷子就挑完了,那就是乞丐炫富,反倒更显得贫气;而鲍鱼要事先用小火慢炖三天。这种人力物力,是连中等富人都负担不起的。

对袁枚的思想和生活态度,历来就有很多种争议。他有一些离经叛道的言论,主张宽容精神,追求自由和世俗乐趣,这让当时很多保守的儒家信徒不满,要不是他有豪华的朋友圈,很多官员都想因此惩治他。

袁枚性格的另一面,是世俗功利,善于聪明地自保,被认为过于轻浮油滑。他有句名言说“我辈身逢盛世,非有大怪癖、大怪诞,当不受文人之厄”。就是说你混得不像我这么好、你遭受文字狱,那是你活该。这让很多亢直激进的文人反感他。

最有名的一场笔墨官司,就是他和《儒林外史》作者吴敬梓的矛盾。这件事也和吃有一点儿关系。吴敬梓和袁枚都住在南京,文学活动和社交多有重合,但却互相看不顺眼。《儒林外史》里对各种读书人都进行了讽刺,袁枚读到之后,也跟着对号入座。其实,也不怪他小心眼,《儒林外史》里那个自命不凡的杜慎卿,喜欢追逐虚名,扭捏作态,既好女色也好男色,这些毛病袁枚都有。尤其是杜慎卿的嘴非常刁,嫌家常菜油腻粗俗,吃块板鸭都要呕吐,只吃鲥鱼、鲜笋、樱桃这类标榜文雅的食物,这也是《随园食单》里的主张。于是袁枚就四处散布吴敬梓的坏话,吴敬梓听了,干脆直接上门来理论。论学问文章,吴敬梓不弱于袁枚,论道德品行,吴敬梓比袁枚更无私高尚,尤其是口才天下闻名,袁枚只好闭门不见。

但袁枚这种既自在又自洽的世俗态度,却正是他对于中国文化的贡献所在。吴敬梓代表的是古代士人的理想主义,是一个时代精神的高度。而袁枚倡导和实践的世俗享乐,则是对本性的回归,他认为人的欲望是天地运行的自然动力,不需要虚伪地掩饰,这是那个时代所稀缺的人生态度。比起满嘴道德仁义,只敢在私下里纵情声色的假道学,至少袁枚是表里如一、相当坦荡的。

写《食单》这种事,掌握经验技术的厨师没有能力做,一般的士大夫不屑于做,袁枚写它,可能也是故意展现自己率真、品位别具一格。喜欢或是讨厌袁枚的人都承认,他的特长就是把自己的日子经营得很舒服。说实话,要是人人都有他这个本事,很多最棘手的社会问题也就解决了。何况,袁枚还靠着自己的才能和经验,总结出一套理论来,使之成为中国饮食文化的记忆。

不管写作初衷是什么,《随园食单》都是今天考证传统饮食文化的一本必读书,既有文化价值,也有相当的实用性。接下来,咱们按照烹饪的顺序来说说,袁枚这套饮食理论中的准则和禁忌。

先说原材料的准备阶段。袁枚说,一般说来,一顿美味佳肴,厨师的手艺占六成,采购食材要占四成。同一种食材,质量不同,成菜也天差地别。各种食材都有先天的本性和特点,一方面,要根据时令,选质量好、适用的材料。比如猪肉要选皮薄没有腥味的;鲫鱼要选身体扁、颜色发白的;鞭笋要选竹节少、味道发甜的。另一方面,也要充分发挥食材本身的特性,用得恰如其分。比如鸡鸭鱼,从头到尾的每个部位都有适合的做法,滋味也各不相同。有人做甲鱼只用裙边,就是壳外沿的那一圈软骨,其余全部弃之不用,而甲鱼丰富的滋味,其实是在肉里的;吃咸鸭蛋,要是只吃蛋黄而不吃蛋白,也显得缺乏味觉层次、索然无味。这种好像是取其精华的做法,既浪费了原材料,也没有得到真正的美味。你看,这就不只是在说饮食选材了,也是一种价值观念。

原材料里,除了食材就是调料了。袁枚把调料的重要性比喻成女子的衣服和首饰,他说西施穿上破衣烂衫,也体现不出美丽来。一个人在打比方的时候,很容易暴露潜在心理的,袁枚的整部《食单》,都爱用美女来打比方,看来他是真的沉迷于世俗享乐。袁枚强调说:酱一定要用伏酱,就是夏天制作的酱。秋油伏酱,是传统的酿造萃取工艺要求。秋油就是立秋时期第一抽的酱油,味道最醇厚。

这个准则放在今天,就是要选质量好的调料,以免劣质调料把食材的味道也污染了。因为食品化工的发展,现在一瓶酱油的价格,从三四块钱到上百元不等,也不一定就越贵越好,主要还是在安全的前提下根据自己的口味选择。袁枚就认为镇江醋偏甜而不够酸,失去了醋的意义。其实,这正是镇江醋的风格,也是很多人喜欢它的原因。再比如说,觉得红烧肉的味道不理想,最方便的办法是换一种酱油试试。口味是件主观的事,完全可以各取所需,这正是烹饪的乐趣所在。

食材齐备以后,就是预处理和加工环节。加工的头一条守则是保持洁净。在清洗和处理上也要得法,处理干净。操作中不注意卫生,会从菜里吃出抹布味儿、菜板味儿;切过葱蒜的菜刀,也会把味道沾到其他食材上。对一个好厨师来说,操作环节的整洁,不只是菜品质量的保证,也是职业尊严的体现。

在材料搭配上,味道浓厚的食物,像鳗鱼、螃蟹,最适合单独烹饪。为了去掉腥气、发挥好食材本身的味道,需要精心地运用调料和火候,要是再混杂其他材料,就属于画蛇添足、节外生枝了。袁枚说的这个原则是合理的,在其他领域也适用。比如一件造型精彩的瓷器,没必要再增加繁复的花纹和镶嵌。袁枚还以官场用人来打比方,说个性突出、精明强干的能吏,也是要专门使用的,不能随意给他们搭班子。不过,事情也有例外,比如,袁枚生活在江南,《食单》里谈论海鲜水产很内行,但对烹制牛肉并不在行。他就认为牛肉也是属于味道太浓厚、不能和其他食材搭配的,可见他并不了解牛肉和番茄、洋葱、萝卜等蔬菜的经典搭配。

在可以搭配的食材方面,袁枚还是总结了一些经验之谈的。像蘑菇、笋、冬瓜,是和荤素都能搭配的;葱、韭菜和新蒜,适合配荤而不适合配素;百合、刀豆最好只配素菜。而且,炒荤菜益于用素油,也就是植物油,炒素菜益于用动物油,这是至今还在被厨师们沿用的方法。

在实际烹饪时,注意事项就更多了。关键是火候,选择用文火还是武火,具体时间的长短,都直接决定菜的成败。

还要根据烹饪方法来决定菜量。比如做白煮肉,一次少于二十斤就会味道不足,一锅粥熬少了也不容易黏稠。而最讲究火候的炒菜,则每盘分量要少,用肉不超过半斤,用鸡鱼不超过六两。多了,火力就炒不透。广州人喜欢讲的“锅气”,就是充分发挥热力,热锅凉油,在高火下快速操作,尤其是每份菜码不能大,这样才能出来干香效果。袁枚还说,一个菜不够吃时,可以在吃完以后重新炒一个,贪方便一锅出,会影响口感。有经验的美食家,也是用这种方法点菜的。

现代小说家、散文家汪曾祺说:“文人所做的菜,大都存本味去增饰,不勾浓芡,少用明油,比较清淡。”这几条,都是来自《随园食单》的主张:袁枚反对不同食材混杂同煮、汤汁浑浊,所以,连火锅他都不喜欢,他还说这违反了孔子因材施教、君子成人之美的法则。文人谈吃的特点,就是总要联系到艺术学术的方法论。

对于专业厨师喜欢用的明油和浓芡。他的观点是,勾芡要恰当,什么情况都乱用,就是一塌糊涂。我们今天写芡字,是草字头下面一个欠缺的欠。《食单》考证出芡的本字是拉纤的纤,因为作用就是过渡性地,增加食材的黏合度。明油也叫外加油,就是菜出锅前再浇一勺熟油,显得菜色明亮,在今天的专业厨师培训里,还经常有这个流程。明油是袁枚绝对反对的,他甚至刻薄地说,爱吃外加油的,上辈子是饿死鬼投胎。

袁枚谈吃的这些守则,于吃之外,体现得还是文人的生活和艺术品位。他既不刻意追求华丽铺张,也不满足于普通的、求刺激的解馋,而是以精致清淡、自然而有格调为标准,建立起自己的一套饮食观念。所谓“文人菜”,也不是只有文人才这么吃。对比一下就能看出来,袁枚的这些主张,也是那些历史悠久、经济文化发达地区的通行饮食口味。

刚才说的这些守则,是袁枚作为吃饭的人,而不是做饭的人总结出来的,这是袁枚这种文人的一个特点:自居为治人者和劳心者,不屑于动手。在古代价值体系里,厨师是最低等的“五子行”。袁枚重视吃,但也同样轻视厨师,说他们是“小人下材”,一天不被赏罚,就会偷奸耍滑,必须得随时监督。这种不尊敬专业技能的观念,是中国饮食文化传承的阻力。没有第一手的实践,也是这本《食单》的一大遗憾。

袁枚最熟悉的饮食场合,是文人雅集和高门大族的家宴。所以,《随园食单》中的另一套饮食理论,也就是关于如何筹备宴席的守则,有特别的实用价值。

今天餐饮业的服务,虽说是达到了“只要你想得出、我就能做得到”的水平,半成品、送餐或者请厨师上门服务都很方便,但在家自己做一桌拿手菜招待客人的意义和体验,还是不能替代的。

请客需要注意什么呢?袁枚说,在时间上,至少得提前三天定下日子。这是一种必要的社交礼仪,北京民谚说“三天为请,两天是叫,当天是提溜”。而且也是为了有充分的时间设计菜单,准备材料,进行前期处理。

传统宴席的规格是由主菜命名的。主菜就是一桌上最名贵的几种菜。比如,最高档的宴席叫“燕翅席”,就是同时有燕窝和鱼翅。次等的宴席是鲍翅、参翅、鸭翅席,也就是鱼翅、鲍鱼、海参、烤鸭的搭配。今天当然不讲这种刻板标准了,而且食用鱼翅,也违反动物保护原则,但菜色的搭配,还是要区分主次的。最理想的状态,是发挥不同食材的特性,让每道菜肴的口味各不相同,互相弥补。

对于菜单设计,袁枚反对奢靡做作,他称之为耳餐目食,就是贪图菜的名贵,只为听着动听;把菜色搞得吃也吃不完,只图眼睛好看。他说,人一天能享用到的好菜,也就是四五道而已,乱七八糟地摆一大桌子,反会让人倒胃口。他到一个商人家去坐席,上菜换了三次席面,光点心就16样。主人倒是很得意,而袁枚觉得,在这种酒席上,连呼吸的气味儿都是污浊的,根本没法下口,回家还得再煮粥吃。

以价格来体现诚意,是很多人请客时爱犯的误区。袁枚说,其实,要是海鲜做得不好,还不如请人吃蔬菜豆腐。在食材中,猪鱼和鸡鸭才是真正味道自成一家的主角,猪肉甚至可以说是中国菜的首领。像海参、鱼翅这种材料,本身是没有味道的,全靠其他材料的衬托。虽然袁枚说燕窝的成菜标准是二两,但有个太守请客时,为了夸耀富贵体面,搞了水缸一样的大盆燕窝,也被他奚落为不是在吃燕窝,而是在卖燕窝。

请客的心思,应该体现在适度和体贴上,按照现代社交礼仪标准,就是以客人的体验为中心。比如袁枚提到一个问题:清代的菜肴,分为满汉两类,满族菜擅长烧烤、白煮肉和各种糕点,汉族菜擅长溜炒、清蒸、汤菜等等。他说,为讨好客人,用对方的民族饮食去招待,反而依样画葫芦,不如用自己擅长的菜来招待客人。比如请满族官员吃南方菜,反倒显得新鲜有趣,这就是袁枚聪明圆滑的一面。这个原则挺有道理的,我有个朋友从北京去杭州出差,本想借机会尝尝本地菜,没想到接待方安排在了东来顺,让他觉得哭笑不得。

上菜顺序也是需要考虑的,专业水平的宴会是依据菜的主次荤素乃至口感来规划上菜顺序的。比如咸的、味浓的先上,而酸的,要等到菜过五味后才上,这样有利于刺激食欲。尤其是不能把所有菜都一次性全摆出来、晾凉了才吃,那样一来,就完全谈不到火候和口味了。

在餐桌礼仪方面,袁枚反对频频为客人夹菜劝酒。每个人的口味不同,各有所好,没必要勉强硬让,反而让人生厌。无度酗酒也会妨碍集中精力品尝美食,他提出了一个很超前的方案:正式饮酒的环节,应该放在宴席撤掉以后。

如果是在自己家里宴客,还可以参考“美食不如美器”的原则。虽然我们不能像《食单》写的那样,用官窑烧造的瓷器上菜,但成套悦目的器皿,确实会为进餐体验增色不少。这些说法,虽然来自两三百年前,但如今照着操作,也不会出大错。

对照古人的智慧来改善今天的餐桌,不仅是一种经验的传递,也是接续文化传统的方式。这部《食单》,除了刚才介绍的这些写作背景、准则和饮食理论以外,还有大量的菜谱,袁枚是很为菜谱的准确性和实用性自豪的。如果你有兴趣,可以找来原书,照着做做看。尝试一下把古代文人的格调,分解成饮食中的种种细节,甚至是一种具体味道。

好,关于这本《随园食单》,我就为你介绍到这里。下面,咱们再来回顾一下。

第一,本书的作者袁枚,是清代中期最有代表性的文学家。他中年辞官,在南京随园过了四十多年富裕悠闲的隐退生活。他积攒了平生吃到的美味佳肴和饮食经验,写成了这本《食单》。

第二,袁枚承接了晚明文人思想,主张自由,敞开怀抱拥抱生活。同时,也有圆滑自恋的一面,一直被认为思想和艺术格调不够高超。他的文化贡献,主要在于对世俗生活的尊重和存续。

第三,除了具体的菜谱,《食单》还详细列举了饮食方面的准则和禁忌。从采购、加工、材料搭配和实际烹饪上,都有具体标准,流露出生动的文人生活格调。

第四,《食单》对如何筹备宴席、如何请客,也给出了原则和建议,对今天的社交礼仪同样具有借鉴意义。

撰稿:贾行家 脑图:摩西脑图工作室 转述:李璐

划重点

1.本书作者袁枚,是清代中期最有代表性的文学家,他主张自由、敞开怀抱拥抱生活,但他也圆滑自恋,被认为思想和艺术格调不够高超。他的文化贡献,主要在于对世俗生活的尊重和存续。

2.书中详细列举了具体的菜谱、饮食方面的准则和禁忌,在采购、加工、材料搭配和实际烹饪上,都有具体标准,流露出生动的文人生活格调。

3.对如何筹备宴席、如何请客,也给出了原则和建议,对今天的社交礼仪同样有借鉴意义。