《阿拉伯的劳伦斯》 暗蓝解读

《阿拉伯的劳伦斯》| 暗蓝解读

关于作者

斯科特·安德森是一位资深战地记者,曾在黎巴嫩、以色列、埃及、北爱尔兰、车臣、苏丹、波斯尼亚、萨尔瓦多和许多其他战乱国家或地区报道。长期为《名利场》《时尚先生》《哈泼斯杂志》等期刊供稿。

关于本书

本书讲述传奇人物“阿拉伯的劳伦斯”如何凭一己之力,左右一战期间中东战场战局;而与他相关的一系列事件,又对一战的整体格局,乃至当今世界带来了怎样的影响。

核心内容

劳伦斯生在一个特殊的贵族家庭,在牛津上大学,迷恋考古,于是远赴中东。但由于机缘巧合,他开始为英国军方效力,并且最终成为一战中东战场上的关键人物。凭借着过人的胆识和对当地情况的充分了解,劳伦斯几乎单枪匹马,就改变了整个战局。然而,与他未能实现的梦想相比,战场上的传奇,于他自己而言,其实并无意义。

你好,欢迎你每天听本书。本期为你解读的是《阿拉伯的劳伦斯:战争、谎言、帝国愚行与现代中东的形成》。这本书的中文版大约53万字,我会用大约27分钟的时间,为你讲述书中精髓:传奇人物“阿拉伯的劳伦斯”,如何凭一己之力,左右一战期间中东战场战局;而与他相关的一系列事件,又对一战的整体格局,乃至当今世界带来了怎样的影响。

先讲一个故事。从前在英国,有这样一个年轻人,他出身于名门望族,尽管中间出了变故,但父母还是竭尽所能,让他去牛津读了大学。在牛津,他对中东地区的古代文化产生了浓厚的兴趣,于是便单枪匹马去了那里,进行了一番考察。在取得初步的研究成果后,他本想再继续自己的考古事业,不料却被正因中东战事搞得焦头烂额的英国军方委以重任。他欣然接受任务,并出色完成,从此名声大噪,成了一个传奇人物。等到战事告一段落,论功行赏,年轻人接到了来自白金汉宫的传唤,英国国王要亲自接见他。等待他的,是国王要亲手送给他的一些“礼物”。年轻人熟悉英国历史,知道等待他的,将会是国王殿下亲自授予他的爵士勋章。

然而接下来,令人瞠目结舌的一幕发生了。授勋当天,这个年轻人凑到国王身前,悄声告诉他,自己不打算接受任何人的礼物,然后拂袖而去,只留下一众达官贵人面面相觑。没人能想到,这位年轻的英雄,竟让这个“老大帝国”当时最重要的人物全都下不来台。

熟悉这段历史的朋友一定不难猜到,我说的这个故事的主角,就是著名的“阿拉伯的劳伦斯”。而今天我们要说的这本书,名字同样也叫“阿拉伯的劳伦斯”。不过跟电影相比,半个世纪以后的资深战地记者、作家斯科特·安德森再次来书写劳伦斯的传奇,其内容却要丰富许多。这本书还有一个副标题,叫“战争、谎言、帝国愚行与现代中东的形成”,在作者看来,现代中东的形成,正是前面三个关键词,即战争、谎言与帝国愚行共同作用的结果。而在这部作品里,他也正是希望通过劳伦斯这样一位“非典型”的英雄人物的种种经历为线索,来论证这样的观点,同时给人们思考当今的“中东乱象”,提供一个全新的出发点。

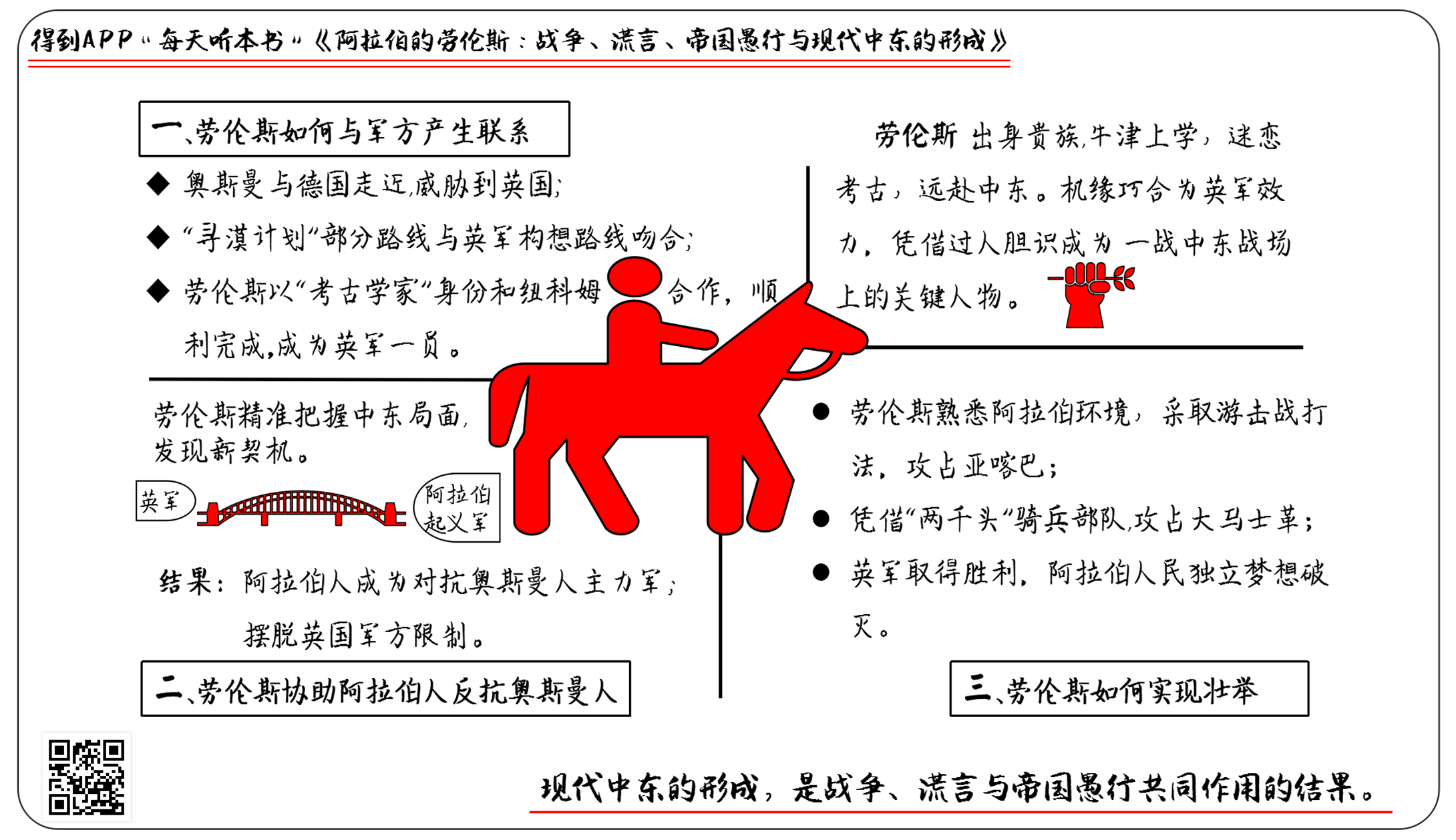

所以今天这期节目,咱们就来详细聊聊《阿拉伯的劳伦斯》这本书。这本书的重点有三个:首先是劳伦斯这个不谙世事的考古学家,究竟是怎样与军方产生了联系,以及当时中东及世界的基本局势;然后我们会看到加入部队的劳伦斯如何一步步取得当地人的信任,直至成为英国在阿拉伯方面的代理人,协助阿拉伯人进行反抗奥斯曼人的起义;最后我们将会看到劳伦斯如何一步步实现自己的计划,又是如何在机缘巧合下完成最后一击,他的一系列壮举对整个一战战局带来了怎样的影响,以及他的传奇故事,究竟意义何在。

我们先来看看“上战场”之前的劳伦斯。他是个非典型的英国贵族,贵族气质中的使命感和荣誉感在他身上早早扎根,然而他身上却又有着非同寻常的浪漫与叛逆精神。机缘巧合,他开始以考古学家的身份,与军方合作,直至成为其中一员。

就像前面提到的,劳伦斯出身于英国的一个名门望族。他的父姓是查普曼。查普曼家族曾经是爱尔兰贵族地主阶层的重要成员。劳伦斯的父亲是查普曼一族的长子,他娶了另一个爱尔兰家族的千金,很快生了四个女儿,生活舒适惬意。然而,一个突然的变故却让即将继承爵位的查普曼跌到了谷底——他和家里的一个女仆有了私情,并且生下了一个儿子。

当然,在阶级分化极为明显的当时,这种事情本来无伤大雅。查普曼本可以将女仆赶出家门,给她一笔抚恤金,让她带着私生子,过着隐姓埋名但吃穿不愁的生活。但这个查普曼却做出了一个让所有人都大跌眼镜的选择——他承认了这个私生子的长子身份,还要和女仆一起生活。就是在这样的背景下,劳伦斯出生了。他是查普曼的第一个儿子,但后来选择了劳伦斯作为自己的姓氏——这个劳伦斯,就是他母亲的姓氏。

由于这样的背景,早年的劳伦斯几乎没有什么朋友,这倒也令他的性情颇为安静,养成了独自钻研的习惯。他们一家虽然颠沛流离,但父亲早年给孩子们提供的贵族教育,还是早早就让使命感与荣誉感在劳伦斯心里扎了根。书籍是他最好的伴侣,中世纪的骑士故事,尤其是亚瑟王的传奇令他心驰神往。早年的阅读经历,也为他平添了几分浪漫气质。

而就在孩子们逐渐长大的时候,查普曼又做了一个惊人的决定。他不顾早年的丑闻,带着家眷搬到了牛津,为的是让孩子们能接受更好的教育。这个决定同样极富勇气,因为由于查普曼的贵族身份和教育背景,他们在牛津太有可能遇到熟人了。一旦身份曝光,整个家庭都要承担非常大的压力。现在的我们无法得知其中的细节,但从结果上看,查普曼一家还算幸运——劳伦斯最终跻身牛津大学,说明早年的丑闻并没有败露,否则他是很难被这所当时十分强调“出身清白”的贵族学府录取的。

劳伦斯进入牛津大学,是在1907年。他主修的是历史。劳伦斯一直就对中世纪很感兴趣,中学时就曾只身一人去法国旅游,看遍了那里所有重要的历史建筑。而在大学里,他又对更远的世界产生了兴趣,最终在1910年,以考古学家的身份,连续参与了多次在中东地区进行的考古发掘。那是他一生中最充实的时光,而他的人生也迎来最为关键的转折。

而就在劳伦斯以为自己找到人生方向的同时,中东局势也在发生着巨大变化。从1911年开始,在中东地区实力最强的奥斯曼帝国连吃败仗,他们在欧洲部分的领土几乎完全丧失。前线的失势,给国内政治带来了极大的压力,新崛起的“青年土耳其党”逐渐控制了政权。这一政党打出了建立现代国家的旗号,说是要让这个古老帝国的面目焕然一新,但其目的却仍旧是复古的,即实现所谓的“大奥斯曼统一”,将阿拉伯地区也收入囊中。因此,这个政府一上台,就促成了奥斯曼帝国与同样有意控制这一区域的德国人的合作,并且大举进兵阿拉伯地区。

眼看奥斯曼与德国越走越近,英国人开始坐不住了。随着时间来到1914年,欧洲大陆风雨飘摇,似乎随时都有爆发大规模战争的可能。相比于列强,英国是最为依赖海运的国家。在和平年代,为保证贸易运输,英国人不惜与奥斯曼帝国交恶,先后两次出兵,控制了连接红海和地中海的重要水道苏伊士运河。也许当时这种交恶尚属无伤大雅之举,毕竟奥斯曼帝国很难对英国构成什么实质性的威胁。但随着大规模战争一触即发,占据地缘优势的奥斯曼帝国便很可能在大英帝国的“后院”来“放火”——倘若奥斯曼帝国进攻苏伊士运河,势必会对英国通过这条关键的水道调兵,参加欧洲的战争造成阻碍。而他们要是跨过了运河,就会对埃及本土发起攻击,牵制英国更多的兵力。

当然,英国人也不是只能坐以待毙,他们此时尚且控制着西奈半岛。如果能在半岛狭长的海岸线上,找到合适的登陆点,那么就可以长驱直入,先发制人。但英国人对该地的地理环境一无所知,他们要想得到可靠的情报,就势必需要先进行一番考察。考察的借口倒是现成的——此时英国考古学界早已提出了一个“寻漠计划”,就是要重走《出埃及记》中的“摩西之路”,这一计划里恰好有一部分路线,与英国军方构想的路线相吻合。君士坦丁堡方面也并未对此产生怀疑。

执行任务的人选也是现成的——参加过十几年前布尔战争的老兵纽科姆,一直都是英国驻埃及地区的首席绘图员。但是纽科姆并不具备考古学家的身份,单独行动太过招摇。于是,此时正在中东地区进行考古发掘的劳伦斯,就进入了英国军方的视线之中。

在劳伦斯和纽科姆的合作下,“寻漠计划”完成得很顺利。1914年3月,劳伦斯返回英国,开始义务为军方整理这次行动的报告。6月末,劳伦斯写信给友人,表示自己会在近期再次重返中东,进行下一步的考察。他并不知道,自己考古学家的生涯,其实已经结束了。

上面的内容里我们谈到,劳伦斯独特的成长经历给他提供了一份十分矛盾的精神遗产。首先,他拥有“一半”的贵族血统,因而荣誉感、使命感这些内容早早就在他的心里扎下了根。然而内心的这种贵族认同,对外人而言却无从知晓,他的出身本身甚至是一个耻辱。这最终让他更加叛逆,在有决心做出一番事业的同时,他也有足够的勇气和兴趣,去实践与当时社会相冲突的“正义标准”。

而在世界局势方面,第一次世界大战爆发前,欧洲大陆已经是山雨欲来风满楼。英国人的“寻漠计划”,正是对可能的战争进行的准备。虽然这一计划最终顺利完成,但中东地区可能的麻烦也已经凸显;对于劳伦斯而言,进入军方视野,是好事也是坏事。他即将获得另一个身份,继续在那片他所钟爱的炎热大地上行走;但他的考古事业,也算是走到了尽头。

随着一战爆发,劳伦斯主动请缨,但起先却并不被重用。不过随着英军在中东战事逐渐陷入泥潭,劳伦斯对这里的了解就体现了巨大的价值。他深入该地,成功争取到当地部落的信任,让阿拉伯人成为在中东对抗奥斯曼人的主力军,并且摆脱了英国军方的限制,成了英军在阿拉伯方面的“首席代理人”。那么接下来我们就要谈一谈这部分内容,也就是一战爆发,劳伦斯参军之后的事情。

1914年8月,一战爆发。与欧洲其他国家一样,英国平民对于参军十分踊跃,劳伦斯有四个兄弟,其中三人在第一时间就加入了部队。到月底,家里除了14岁的小弟弟,就只剩下劳伦斯本人了。劳伦斯未能在第一时间参军是事出有因的。当时奥斯曼帝国并未在第一时间宣布参战,但根据形势判断,它参战的可能性非常大,而一旦参战,中东地区就将成为英国主要的海外战场,劳伦斯此前的经验就显得弥足珍贵了。因此,劳伦斯参与其他部队的申请全部被驳回。军方只希望他留在家里,随时待命。

劳伦斯本人对此是十分焦虑的,他还一度给友人写信称,对于战争,自己最担心的事就是奥斯曼人不参战。所幸,他们并没有让劳伦斯等太久。11月奥斯曼帝国宣布加入了“同盟国”阵营,劳伦斯也随即得到英军的征召,在12月奔赴埃及。在埃及期间,他的工作主要就是绘图和分析情报。他的军衔只是少尉,不过作为军事情报单位的一员,他可以直接将自己的想法送达部队的最高层。因而在1915年1月,他提出了自己第一个重要的构想,即英军等到打退奥斯曼人对苏伊士运河的进攻之后,部队可以在此前“寻漠计划”里已经考察到的城市亚历山大勒塔登陆。这里防线十分薄弱,同时这里又混居了许多受奥斯曼人欺压的阿拉伯部落。倘若从这里介入,一定能煽动阿拉伯人在当地起义,这样肯定会给敌人以重创。

然而,就在英军如愿打退奥斯曼人的进攻,战事由守转攻之际,英军高层却犯了个致命的错误。他们决定搁置劳伦斯的提议,转而从奥斯曼帝国首都君士坦丁堡的门户达达尼尔海峡登陆。最开始的战争胜利让英军高层有些膨胀,他们觉得奥斯曼人只是一群不堪一击的乌合之众。既然轻松就能将敌人斩首,又为何要从后脚跟发起偷袭呢?

然而英军万万没想到,自己的部队在达达尼尔海峡的第一次攻击就被轻易打退了。但气急败坏的英军并没有意识到这个战略决策的整体性错误,而是继续固执己见,进一步在这里加大赌注,从海陆两端同时发起总攻。这便是1915年4月爆发的加里波利战役。这场著名战役的结果众所周知:战役共造成约50万人死伤,双方死伤人数基本持平,但英军最终也未能伤及奥斯曼帝国的根本——没等斩首敌人,自己却损兵折将,除了一系列关于为国捐躯的光荣故事,他们一无所获。

劳伦斯痛心于这次失败,但他很快又发现了新的契机——他得到消息,一位颇有实力的阿拉伯部落领袖,正在酝酿联合英国人,进行一次反奥斯曼的起义。

同年10月,劳伦斯来到汉志,拜见这位阿拉伯部落领袖费萨尔。费萨尔起先并不信任英国人,因为对于自己提出的起义构想,英国人反应迟缓,而且一直也没有提供实质性的援助。然而劳伦斯却对费萨尔十分满意,在他看来,这位年轻有为且志向远大的阿拉伯领袖,正是发动起义的最佳人选——费萨尔当时31岁,他的最终目的是联合所有阿拉伯部落,赶走奥斯曼人,建立一个大阿拉伯国。这个想法与劳伦斯不谋而合。

找到了靠谱的同伴,劳伦斯就要开始考虑,如何在奥斯曼人的后院搞事情,让阿拉伯人的起义之火燃遍整个半岛。费萨尔先是提议,由自己的三个兄弟分头率部队前往阿卜杜拉,牵制麦地那附近的奥斯曼驻军,自己则率主力向西北进军,通过山区,挺进北方重镇海伊夫侯赛因,最后攻占重要港口沃季赫,同时兄弟部队要从阿卜杜拉抽身,保护通往沃季赫的其他通道,防止奥斯曼人增援,从而将他们从圣城麦加附近驱逐出去。

劳伦斯对这个计划并不认同,因为它实施起来需要多支部队的密切配合,还需要切断所有通路,这两点,在沟通不畅、地广人稀的阿拉伯半岛都难如上青天,然而费萨尔却一意孤行。计划最初实施得很顺利,但当费萨尔的主力挺进海伊夫侯赛因,正准备向沃季赫进发时,劳伦斯担心的事情还是发生了。费萨尔的一个兄弟在扫荡其他通路时,意外忽略了一条山区通道。奥斯曼人利用这一点疏忽发动小规模反击,将这一辅助部队打散了。尽管敌军只发动了小规模的反扑,但并未完全掌握情况的费萨尔害怕自己的主力会遭到敌人的围攻,只好提前撤退。第一次进军沃季赫的计划就此告吹。

费萨尔的失败不仅仅是战争上的,他在各部落之间的声望也同样因此受损。尽管计划失败主要责任并不在他,但阿拉伯各部本来就如一盘散沙,彼此都十分看重自己的利益,对联合起义这种事情十分谨慎。此次的失败,直接导致多个部落打起了退堂鼓。费萨尔和劳伦斯都知道,如果没有一针强心剂,这次起义极可能将无功而返。幸好,英国方面在中东同样也是箭在弦上,不得不发。他们宣布将配合阿拉伯方面的第二次进军沃季赫行动。凭借这个利好消息,费萨尔轻易就争取到一支一万多人的联合部队。他们和从海上赶来的英军共同配合,一举击溃沃季赫的驻军。费萨尔随即占领此地,并将这里当做日后行动的基地。

但这次行动并非是一帆风顺的。在配合的过程中,英军对阿拉伯人在战场上的纪律涣散十分不满,而费萨尔也对英军统帅的独断专行忧心忡忡。他意识到二者的合作需要一个中间人,才能避免麻烦,而这个人只能是既信任阿拉伯人,又对他们十分了解的劳伦斯。于是费萨尔直接请求将劳伦斯留在自己身边。英国方面自然无法拒绝这样直白的请求。就这样,劳伦斯摆脱了军方对自己的束缚,而彻底将自己的命运与阿拉伯人的行动联系在了一起。

在这一部分中,我们可以看到,在中东陷入泥潭的英军,意外获得了一线生机,然而反应迟缓的他们却不懂得该怎样把握。我们常说敌人的敌人就是朋友,但这种友谊也不是一蹴而就的,尤其是在彼此认知差异十分明显的两个民族之间。好在劳伦斯及时得到了消息,成功搭建起英军与阿拉伯起义军之间的桥梁。同时因为他提供的帮助,阿拉伯起义军领袖费萨尔决定将他留在自己的身边,这也就为他后面的传奇故事奠定了基础。

进行到这里,我们要进入第三个阶段了——和阿拉伯人一同行动的劳伦斯,如何成就了一战中一段另类的传奇。他先是率小股部队奔袭亚喀巴,切断了敌军的铁路补给,此后虽遭受挫折,但最终又把握住机会,在奥斯曼帝国的腹地发起了致命的反攻,一举奠定英军在中东战场的胜利。然而顺利完成任务的劳伦斯却发现,自己九死一生换回的结局,却因为谈判桌前几分钟的对话,变成了另一番模样。具体的情形如何呢?让我们继续来看。

此前的沃季赫失利,虽然一度让起义陷入了危机,但却让劳伦斯有了全新的发现。一直以来,劳伦斯都对阿拉伯半岛广袤无垠的未知沙漠着迷,而这一次,他看到自己完全可以利用这一地形特点大做文章。与奥斯曼正规军相比,阿拉伯起义军无论是数量、战斗素养,还是武器装备方面都明显弱于对手。然而,没有人比阿拉伯人自己更了解这片沙漠了,同时有限数量的土耳其人,也无力守住如此广袤的土地。因而劳伦斯决定采取游击战的打法来打击对手,在发起攻击之前绝不暴露自己,用他自己的话说就是“像气体一样,在沙漠上飘荡”,将入侵的敌人困在对于他们而言陌生又危险的沙漠中。

劳伦斯的第一个目标,是红海沿岸的港口城市亚喀巴。这里的战略意义十分重大,不仅仅是因为它是奥斯曼人在红海沿岸最后一块阵地,同时也是袭击内陆敌军生命线汉志铁路的绝佳出发点。英军同样十分热衷于这个计划,但他们还怀有另一个想法,就是如果阿拉伯起义军攻占了亚喀巴,就可以顺理成章地将后者限制在汉志以南,避免其进一步北上,威胁到英军的势力范围。

于是,看透了这一切的劳伦斯,便陷入了两难的境地。一方面是攻打亚喀巴的诱惑,另一面则是自己祖国为阿拉伯人设下的陷阱。如果换作旁人,这种事情恐怕根本不存在什么矛盾——既然是英国军人,为自己的祖国谋求利益便是天职。然而,劳伦斯天生的叛逆和荣誉感,却让他拥有了一种超脱于所谓“国家利益”的使命感和正义感。他决定用一个大胆的计划来解决这一难题,在攻打亚喀巴的同时,又让费萨尔的主力军继续北上,将起义之火燃向内陆腹地——那就是他自己率领小股部队前往亚喀巴,进行了一次出人意料的长途奔袭。最终,在当地阿拉伯部落的帮助下,劳伦斯一举攻占亚喀巴。

亚喀巴的胜利立刻让劳伦斯名声大噪,而他也继续利用亚喀巴的地理优势,对附近的汉志铁路沿线进行了一系列破坏活动,收获颇丰。然而,随着战事持续时间越来越久,阿拉伯起义军的补给出了问题,瘟疫也开始在小范围内暴发。雪上加霜的是,劳伦斯在一次侦查的过程中被捕,在经过了长时间的严刑拷打后,他尽管侥幸逃生,但精神与身体状况却都已经大不如前。

不过与此同时,英军在中东战场的局势,却伴随着整个一战局面变化而好转起来。1917年12月,英军攻占耶路撒冷,随后,劳伦斯将自己的游击战场转移到耶路撒冷附近的塔菲拉一带,试图在攻下该城之后,与耶路撒冷的英军会合,最终却因配合他行动的阿拉伯方面统帅对军饷分配的失误而功亏一篑。

一连串的失败让劳伦斯多少有些心灰意冷,不过否极泰来的时刻也快到了。1918年5月,他前往英军司令部和英军统帅喝茶,得知英国在埃及方面的驻军正在被大量调往欧洲战场,中东战场的攻势将会告一段落。此时英国将军偶然提及自己本来还训练了一支精锐骆驼部队,所有坐骑都是埃及国内上好的骆驼。但由于战事停摆,他正准备将这支部队改造成骑马的普通骑兵部队,却苦于这两千头最优秀的骑乘骆驼无法处置。

这一消息让劳伦斯喜出望外。他当即表示希望接收这两千头骆驼,以继续阿拉伯方面的游击战争。但劳伦斯心里盘算的,却是有了这两千头骆驼,游击战争可以告一段落了。拥有如此规模的骑兵,他完全可以发动对城镇的总攻。而在英军自身行动受限的时候,阿拉伯军队完全可以独自发动攻击,这无疑是劳伦斯最喜欢的局面。凭借这支“从天而降”的骑兵部队,劳伦斯又取得了一系列胜利,并在1918年9月底发起了对大马士革的总攻,一举攻占了这座重要城市。

对于整个一战的进程而言,中东只是其中一个并不算重要的战场,然而大马士革的这场胜利,却成了同盟国方面大溃败的开始。在后来几周的时间里,奥斯曼人丢掉了整个叙利亚,直到10月底,奥斯曼方面才勉强在本土的安纳托利亚建立起防线,避免了帝国彻底的覆灭。他们在10月31日签订停火协定,宣告战败,6天后奥匈帝国投降,一周后同样的命运最终落到了德国人身上,“同盟国”阵营就此瓦解,一战以“协约国”胜利而告终。

然而,劳伦斯出生入死所致力实现的终极目标——赶走奥斯曼人,建立“大阿拉伯国”,却随着巴黎和会上一次耗时5分钟的会面而化作泡影。就中东问题,当时的英国首相劳合·乔治与法国总理克列孟梭决定,中东的处置权将由两国共享,他们将联手对付美国方面的“高尚言论”,即给予被压迫人民自决权——在“大人物们”的默契之下,劳伦斯希望阿拉伯人民独立的梦想,最终石沉大海,到今天也遥遥无期,尽管它一度触手可及。

刚才这一部分我们讲到,劳伦斯随阿拉伯起义军一道,凭借自己对当地环境的熟知和过人的勇气,通过游击战的方式,连续重创对手,为中东战场,乃至整个一战的胜利奠定了基础。然而,战场上的胜利却并没使得劳伦斯单纯而崇高的梦想得以实现,谈判桌前的“5分钟”,让他的一切努力都化作虚无。

说到这儿,今天的内容就聊得差不多了。下面,我来简单回顾一下今天为你分享的内容。

今天这本书的主人公,是一个叫劳伦斯的传奇人物。他生在一个特殊的英国贵族家庭,在牛津上大学,迷恋考古,于是远赴中东。但由于机缘巧合,他开始为英国军方效力,并且最终成为一战中东战场上的关键人物。凭借着过人的胆识和对当地情况的充分了解,劳伦斯几乎单枪匹马,就改变了整个战局。然而,与他未能实现的梦想相比,战场上的传奇,于他自己而言,其实并无意义。

正如我们在开篇时谈到的,本书的作者安德森力图用劳伦斯的故事,来印证现代中东的形成,无非是战争、谎言和帝国愚行共同作用的结果,更进一步说,令现代中东四分五裂,直至今日仍纷争不断的“种子”,早在一百年之前便已种下,而亲手种下它的,正是挑起战争、勾心斗角,并且直到最后还在试图瓜分此地的英法两个老牌帝国。和帝国相比,劳伦斯个人的力量实在单薄,尽管他已经在战场上力挽狂澜,可政治圆桌上的默契,最终还是毁掉了一个英雄的浪漫梦想,更直接让这个世界在今天依旧不得安宁。

因而,这部作品的意义也便不言而喻。丘吉尔说过,劳伦斯是他眼中同时代最伟大的人物之一,但他也担心,这样的人物无论我们有多需要,也许都永远不会再有了。这个世界需要劳伦斯,正是因为他拥有让这个世界变得理想、变得完美的浪漫和勇气。

撰稿:暗蓝 脑图:刘艳 转述:徐惟杰

划重点

1.英国贵族血统使荣誉感、使命感在劳伦斯心里扎下了根。然而他的出身本身甚至是一个耻辱。这最终让他更加叛逆,去实践与当时社会相冲突的“正义标准”。

2.劳伦斯所致力实现的终极目标——赶走奥斯曼人,建立“大阿拉伯国”,却随着巴黎和会上的会面化作泡影。比起这一未能实现的梦想,战场上的传奇,于他并无意义。

3.这个世界需要劳伦斯,正是因为他拥有让这个世界变得理想、变得完美的浪漫和勇气。